必修三专题一第1课

- 格式:pptx

- 大小:3.88 MB

- 文档页数:12

2019-2020年人民版高中历史必修3:1-1百家争鸣(教学设计)【教材分析】本课选自人民版高中必修三专题一第一课《百家争鸣》。

春秋战国百家争鸣是古代中国许多思想流派开始形成时期,其中以儒家学派的思想影响最大。

本课分四个子目,分别是“孔子和早期儒家”,“老庄之学”,“法家思想”,“墨家的主张”,主要介绍了儒家、道家、法家、墨家四家的思想。

其中,儒家思想不仅介绍了孔子,还介绍了孟子和荀子对儒家思想的形成与发展所作的贡献。

本专题是“中国传统文化主流思想的演变”,儒家思想经孔子、孟子、荀子的创造与发展,较早的进入了比较成熟的阶段,从汉代开始,儒家思想被确立为正统思想,成为中国传统思想文化的主流。

本课作为本专题的第一课,它的学习为后面例外阶段的思想演变奠定了基础和确定了基本方向。

【重点难点】重点是孔子、孟子、荀子的主要观点,了解儒家思想的形成与发展;难点是百家争鸣的背景和意义。

【教学目标】1、通过文献、图像,例外类型的史料,理清孔子、孟子、荀子的主要观点,使学生初步掌握搜集史料的途径与方法,学习从史料中提取有用信息,并据此提出相应的历史认识,能够以实证精神对待历史与现实问题。

2、通过对比各学派的例外观点,结合所学知识,思考百家争鸣的原因、影响,使学生能够通过对史料的搜集、整理、辨析,揭示其表象背后的深层因果关系。

培养学生对历史解释的能力。

3、通过对春秋战国时期百家争鸣、思想活跃局面的介绍,使学生深刻认识到中国文化史上的光辉时段,感受中国古代思想的博大精深,增强民族自豪感,培养学生的家国情怀。

【学情分析】本课的授课对象是高二学生。

关于百家争鸣的有关内容,一方面学生在初中的时候已经学了百家争鸣,有一定的基础,另一方面在高中历史必修一和必修二两个模块的学习中,对春秋战国的经济和政治等方面的状况有了初步的了解。

但是,对于春秋战国时期文化方面的知识,掌握程度不够结壮,遗忘较多,而且知识零散,缺乏系统性。

因此,在原来知识架构一知半解的基础上,教师要提供材料,图片等资料引导学生更深层次、更全面地学习。

百家争鸣课题名称:1.1百家争鸣教学目标三维目标(1)知识与能力:了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成过程。

掌握诸子百家的思想特征及其代表人物的主要主张;认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的原因及重要意义。

(2)过程与方法:学生可以根据教科书与教师提供的材料以及自己的观察所得,进行推理分析,主动探究问题的答案,并学会用观察法、比较法等方法学习有关问题。

能对所学内容进行较为全面的比较,概括和阐释。

教师应该注重启发式教学,设计具有针对性、启发性的问题,引导学生主动探究,并对学生在探索过程中的表现予以及时而恰当的评价。

(3)情感态度价值观:通过对春秋战国时期思想活跃而繁荣的文化盛况的学习,使学生对祖国文化有深入的认识,从而更加热爱祖国历史与文化,有志于继承和发扬中华民族的优秀文化传统;逐步培育起民族精神,激发对祖国历史与文化的自豪感,培养爱国主义情感。

重点目标诸子百家的代表人物及其主要思想。

难点目标1、诸子百家的代表人物及其主要思想内容较多而且新知识、新内容多,不易掌握。

2、如何结合相关史实,以及情感体验、主观认识,正确判断春秋战国时期百家争鸣的思想局面形成的重要意义。

导入示标知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义;了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

三导问题学做思一、百家争鸣1、概念:战国时期诸子百家针对当时社会上和学术上的各种问题,展开争论,争相发表不同的见解,主要是在政治主张和哲学看法的不同。

2、春秋战国时期思想特征:⑴思想自由,思想家富有创新精神。

⑵流派纷呈,学术活跃,形成“百家争鸣”。

3、原因⑴根本原因:春秋战国,是我国由奴隶制向封建制转变的社会大变革时期。

⑵政治:战乱纷争的格局,造成思想界相对宽松自由⑶经济:奴隶制经济的瓦解,封建经济的发展,奠定物质基础⑷人才:私学的兴盛,造就一批知识分子:“士”在社会政治活动中活跃。

⑸各国统治者争霸的需要。

4、性质:中国历史上第一次思想解放运动学做思二、具体学派及代表人物:(一)儒家学派及代表人物:1、孔子——创始人地位:教主(儒家学派的创始人)+政治家+教育家,春秋末期鲁国人⑶主张与成就A、思想主张:①:“仁”与“礼”的学说——孔子的哲学思想与政治思想活动探究1:材料一、子曰:“仁者爱人。

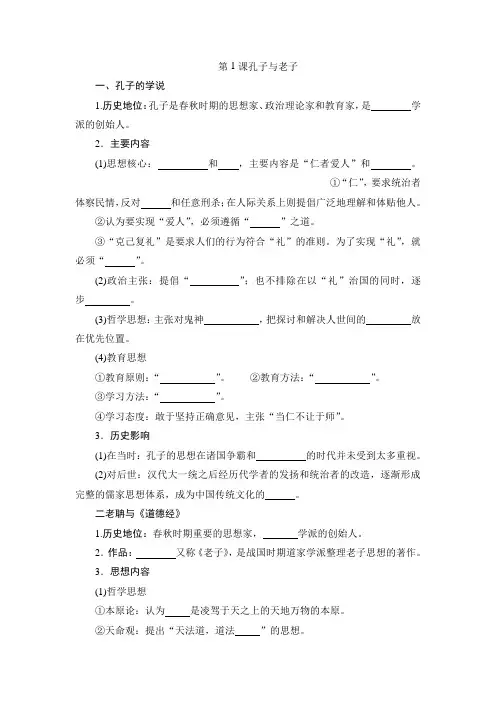

第1课孔子与老子一、孔子的学说1.历史地位:孔子是春秋时期的思想家、政治理论家和教育家,是学派的创始人。

2.主要内容(1)思想核心:和,主要内容是“仁者爱人”和。

①“仁”,要求统治者体察民情,反对和任意刑杀;在人际关系上则提倡广泛地理解和体贴他人。

②认为要实现“爱人”,必须遵循“”之道。

③“克己复礼”是要求人们的行为符合“礼”的准则。

为了实现“礼”,就必须“”。

(2)政治主张:提倡“”;也不排除在以“礼”治国的同时,逐步。

(3)哲学思想:主张对鬼神,把探讨和解决人世间的放在优先位置。

(4)教育思想①教育原则:“”。

②教育方法:“”。

③学习方法:“”。

④学习态度:敢于坚持正确意见,主张“当仁不让于师”。

3.历史影响(1)在当时:孔子的思想在诸国争霸和的时代并未受到太多重视。

(2)对后世:汉代大一统之后经历代学者的发扬和统治者的改造,逐渐形成完整的儒家思想体系,成为中国传统文化的。

二老聃与《道德经》1.历史地位:春秋时期重要的思想家,学派的创始人。

2.作品:又称《老子》,是战国时期道家学派整理老子思想的著作。

3.思想内容(1)哲学思想①本原论:认为是凌驾于天之上的天地万物的本原。

②天命观:提出“天法道,道法”的思想。

③辩证法:任何事物都有的两个方面,矛盾的双方可以。

(2)政治思想:倡导政治上。

4.影响:道家思想对中国文化,包括、伦理学以及中国人的思维方式、道德人格产生了深远的影响。

第2课战国时期的百家争鸣一.孟子(1)历史地位:战国时期著名的思想家,学派的重要奠基人。

(2)思想主张①政治思想:核心是学说。

a.继承:要求统治者以对待人民,以德服人,争取民心。

b.发展:提出“,社稷次之,君为轻”的主张。

②人性论:主张说。

③义利观:倡导“”,强调先义后利,舍生取义。

(3)影响①以后,《孟子》被当做经典,列为“四书”之一。

②孟子被尊为,对传统文化产生很大影响。

二.荀子(1)思想主张①天命观:认为就是客观存在的自然界。

第一课历史和人民的选择考点1:中华人民共和国成立前各种政治力量一、近代中国的基本国情和主要矛盾1.基本国情(1)基本国情:半殖民地半封建社会。

(2)成因:内因:清政府对内实行封建专制统治,对外采取闭关锁国政策。

外因:帝国主义的入侵。

(3)地位:是认识和解决近代中国一切社会问题的基本依据。

2.近代中国社会的主要矛盾(1)决定因素:半殖民地半封建社会的基本国情决定的。

(2)主要矛盾:帝国主义和中华民族的矛盾、封建主义和人民大众的矛盾。

3.近代中国的两大历史任务(1)决定因素:近代中国的基本国情和主要矛盾决定了近代中国的两大历史任务。

(2)两大历史任务:①争取民族独立、人民解放;(前提和基础)②实现国家富强、人民幸福。

(目的和动力)二、各种政治力量解决中国问题的方案(三种建国方案)2.比较得出的结论:中国共产党执政,是历史的必然,也是人民的选择,是唯一正确的选择。

三、没有共产党就没有新中国1.中国共产党的诞生(1)背景:1917年俄国十月革命给中国送来马克思列宁主义。

1919年五四运动后,工人阶级成为反帝反封建的新民主主义革命的领导力量。

在中国人民和中华民族的伟大觉醒中,在马克思列宁主义同中国工人运动的紧密结合中,中国共产党应运而生。

(2)初心使命:中国共产党一经诞生,就把为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴确立为自己的初心和使命。

(3)意义:中国人民在斗争中就有了主心骨,看到了解决中国问题的出路和希望。

2、新民主主义革命胜利的意义①为了实现中华民族伟大复兴,中国共产党团结带领中国人民,取得了新民主主义革命胜利。

②新民主主义革命取得胜利的意义:新民主主义革命的胜利,推翻了帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山,彻底结束了旧中国半殖民地半封建社会的历史,彻底结束了极少数剥削者统治广大劳动人民的历史,彻底结束了旧中国一盘散沙的局面,彻底废除了列强强加给中国的不平等条约和帝国主义在中国的一切特权,为实现中华民族伟大复兴创造了根本社会条件。