高一历史必修一第3课

- 格式:ppt

- 大小:1.99 MB

- 文档页数:2

高一历史必修一第三课笔记整理

一、古代中国的政治制度

1、夏商周的政治制度

禅让制:尧舜禹时期,采用民主推举的方式,将部落联盟首领的位子传给贤德之人。

世袭制:禹的儿子启在禹死后继承了他的位置,从此“家天下”取代了“公天下”。

分封制:为了巩固统治,西周实行分封制,分封诸侯,由诸侯管理地方。

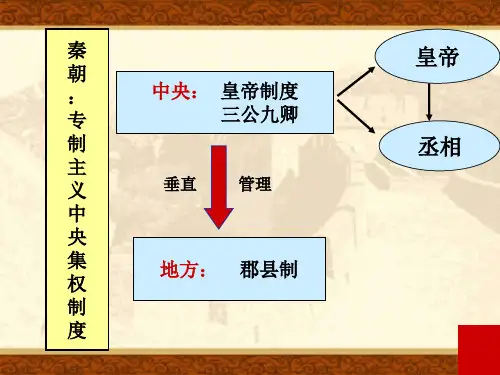

2、秦朝的中央集权制度

皇帝制度:秦始皇实行了皇帝制度,皇权至高无上。

三公九卿制:中央设立丞相、御史大夫、太尉(三公)和九卿,分管负责管理国家各方面事务。

郡县制:地方实行郡县制,设郡守和县令管理地方。

3、汉朝的政治制度

汉承秦制:继承了秦朝的中央集权制度,但也保留了分封制,设立了诸侯国。

郡国并行制:在郡县制的基础上,又设立了封国,与郡县并存。

汉武帝加强中央集权:通过“推恩令”、“酎金夺爵”等措施,削弱诸侯权力,加强中央对地方的控制。

4、唐朝的科举制和三省六部制

科举制:通过考试选拔官员,考试内容主要是诗词歌赋,推动了教育的发展。

三省六部制:中书省、门下省、尚书省负责决策,吏部、礼部、户部、兵部、刑部、工部负责执行。

5、元朝的行省制度

行省制度:元朝将地方分为行省,行省长官由中央官员担任,行省内部事务由行省自行管理。

这一制度奠定了中国行政区划的基础。

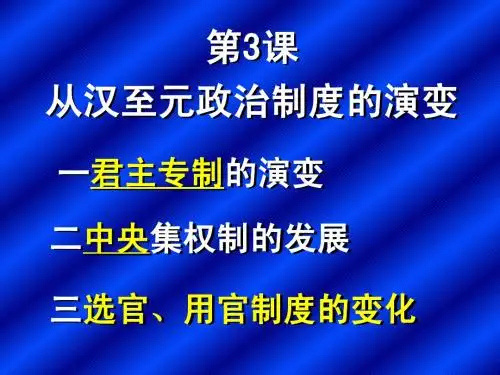

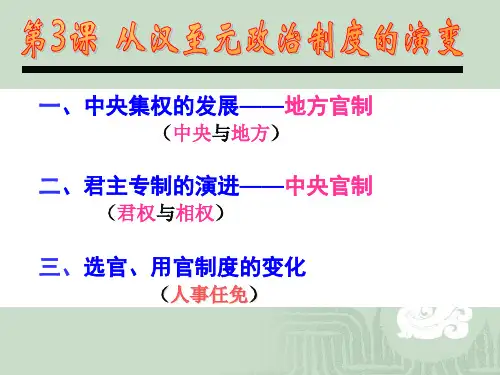

高一历史必修一第三课高一历史必修一第三课主要内容为“从汉至元政治制度的演变”。

一、中央集权的发展1.汉朝:-汉初实行郡国并行制,导致诸侯势力膨胀,出现“七国之乱”。

-汉武帝颁布“推恩令”,削弱王国势力,加强了中央集权。

2.唐朝:-唐朝中期,地方设置节度使,权力较大,发展成藩镇割据局面,严重削弱了中央集权。

3.宋朝:-军事上,把主要将领的兵权收归中央,又抽调各地精兵强将,充实中央禁军。

-行政上,由中央派文官担任地方长官,同时设通判负责监督。

-财政上,地方赋税一小部分作为地方开支,其余全部由中央掌控。

这些措施加强了中央集权。

4.元朝:-实行行省制度。

-内容:行省是中央中书省的派出机构,拥有经济、军事大权,但行使权力时受到中央的节制。

-意义:加强了中央集权,巩固了多民族国家的统一;是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国省制的开端。

二、君主专制的演进1.汉朝:-汉武帝重用身边做侍从、秘书等工作的人,让他们担任尚书令、侍中等,参与军国大事,以削弱相权。

2.魏晋南北朝:-逐步形成三省体制。

3.隋唐:-三省六部制确立并完善。

-三省:中书省(决策)、门下省(审议)、尚书省(执行)。

-六部:尚书省下设吏、户、礼、兵、刑、工六部。

-作用:三省相互牵制和监督,削弱了相权,保证了皇权的独尊;是中国古代政治制度的重大创造,此后历朝基本沿袭这种制度。

4.宋朝:-设立中书门下作为最高行政机构,最高长官行使宰相职权。

-增设参知政事、枢密使和三司使,分割宰相的行政权、军权和财权。

5.元朝:-中书省是最高行政机关,长官行使宰相职权。

三、选官、用官制度的变化1.汉朝:-察举制。

-内容:由地方长官在辖区内随时考察、选取人才并推荐给上级或中央,经过试用考核再任命官职。

-标准:孝廉。

2.魏晋南北朝:-九品中正制。

-内容:中央选择德才兼备的官员兼任原籍中正官,负责察访本州士人,按其才德声望评定九个等级,作为吏部授官的依据。

-标准:门第。

3.隋朝至清朝(主要是隋唐以后):-科举制。

高中历史必修一第三课笔记高中历史必修一第三课主要讲述了古代中国的政治制度,包括分封制和宗法制。

以下是关于这一课的详细笔记:一、分封制1. 定义:分封制是周王将宗族、姻亲和功臣分派到各地建立封国的制度。

2. 目的:巩固周王室的统治。

3. 内容:-周王是国家的最高统治者。

-同姓亲族是分封的主体,还包括功臣、姻亲、殷商降族。

-被封的诸侯必须听从周天子的命令,有为周天子镇守疆土、随从作战、缴纳贡赋和朝觐述职的义务。

4. 影响:-周人的势力范围扩大。

-确立了周王天下共主的地位,巩固了统治。

-形成了周王—诸侯—卿、大夫—士的等级序列。

二、宗法制1. 定义:宗法制是解决贵族之间在权力、财产和土地继承问题上矛盾的制度。

2. 核心特点:嫡长子继承制。

3. 内容:-嫡长子为大宗,其他嫡长子的其他兄弟(次子、庶子)为小宗。

-大宗与小宗的关系是相对的。

4. 作用:-保障各级贵族享受世卿世禄的特权。

-有利于凝聚宗族,强化王权,家国密切结合。

三、古代中国政治制度的特点1. 神权与王权相结合。

2. 等级森严的分封制以及血缘关系维系的宗法制构成了国家的政治结构。

3. 最高政治集团尚未实现权力的高度集中。

通过本课的学习,我们了解了分封制和宗法制在古代中国政治制度中的重要地位及其影响。

这些制度为后来的中国历史发展奠定了基础,对于我们理解古代社会的政治运作具有重要意义。

在备考过程中,要重点掌握分封制和宗法制的概念、特点、作用及其在历史进程中的演变。

同时,还要注意了解同一时期的政治、经济、文化等方面的发展,以全面把握古代中国的历史脉络。

深入学习和理解这些内容,有助于我们在高考中取得更好的成绩。

第3课中央集权的不断加强

一、西汉中央集权的加强

1、西汉初期在地方推行郡国并行制:为有效统治广大地区;汉高祖借鉴秦亡弊端。

2、王国问题与“七国之乱”。

3、汉武帝加强中央集权的措施

(1)设置刺史——监察地方。

(2)推恩令。

(3)酎金夺爵。

二、唐末五代割据混战

1、安史之乱和藩镇割据局面的形成

2、五代十国的分裂割据

三、宋初加强中央集权的措施

1、建立:公元960年,赵匡胤陈桥兵变,建立北宋。

2、措施

(1)收精兵:“杯酒释兵权”抽调精兵充实中央禁军。

(2)削实权:派文臣担任地方长官——知州,并设通判负责监督。

(3)制钱谷:设置转运使,使中央掌控地方财权。

3、评价

(1)积极:结束了唐末五代以来藩镇割据的局面,巩固了封建统治;极大加强了中央集权,宋以后,中央与地方分权斗争中已处于绝对上风。

(2)消极:造成了国家财政危机和国家积贫积弱的局面。

四、元朝加强完善中央集权——元朝在地方实行行省制度

1、原因:为巩固统治广大地区。

2、评价

(1)是中国省制的开端,为我国以后的行政划分奠定了初步基础。

(2)加强了中央对边疆地区的管辖,有利于统一多民族国家的巩固和民族融合。