历史必修三:第14课 理性之光

- 格式:ppt

- 大小:2.77 MB

- 文档页数:3

第十四课:从师夷长技到维新变法1.鸦片战争后萌发的新思想主要“新”在( )A.觉察到空谈义理无助于解决实际问题B.面对社会现实呼吁革除弊端C.抛弃“天朝上国”观念,开始关注世界D.主张学习西方,寻求强国御侮之道2.鸦片战争时期,林则徐、魏源等人掀起了翻译和引进西方知识的热潮,成为近代中国“开眼看世界”的先驱。

他们“开眼看世界”的原因是( )A.受到了朝廷向西方学习的指引B.受到了西方船坚炮利的刺激C.发展民族资本主义工业的需要D.意识到西方政治文明的先进3.魏源是近代中国“开眼看世界”的一位先驱,他在《海国图志》中明确而系统阐述的思想是( )A.“师夷长技以制夷”B.“物竞天择,适者生存”C.“兼容并包,思想自由”D.“工商皆本”4.康有为在研究儒家经典的基础上撰写了《新学伪经考》和《孔子改制考》,出版后不久便被清政府毁版,其根本原因是这两本书( )A.学术观念不符合史实B.推崇光绪帝而批评慈禧太后C.损害了孔子的威信D.有力地冲击了顽固守旧势力5.1866年,左宗棠奏准在福州设马尾船政局,局内设有船政学堂。

学堂开设的科目有数学、物理、化学、天文学、地质学、画法等;同时,课外要读《圣谕广训》《孝经》,兼习策论。

该学堂的创设( )A.体现了“中体西用”思想B.揭开了洋务运动的序幕C.开留学教育的先河D.摆脱了传统文化的影响6.鸦片战争中国的战败,刺激了地主阶级的有识之士,他们开启了向西方学习的新思潮,这一时期他们学习西学的主要意图是( )A.制造器物B.仿行制度C.变革思想D.强国御侮7.史学界有人评价康有为的《新学伪经考》,是“跪着向封建制度造反”。

主要是由于康有为在这里( )A.纯粹考证儒学经典的真伪B.不敢从正面批判君主专制制度C.借助儒学外衣宣传西方政治学说D.大力倡导“中学为体,西学为用”8.有学者指出,中国人世俗理性的最初觉醒,并不是人权与自由的启蒙意识,是这种为民族生存而激发的、以务实地摆脱危机为目标的避害趋利意识。

1.“法国大革命以一种无与伦比的群众动员的威力把这些普世伦理确认为一切政治制度的合法性源泉。

”材料中的“普世伦理”是指()A.人文主义B.因信称义C.启蒙思想D.马克思主义解析:选C。

法国大革命是在启蒙运动的影响下发生的,因此大革命中的“普世伦理”应该指启蒙思想的相关主张思想。

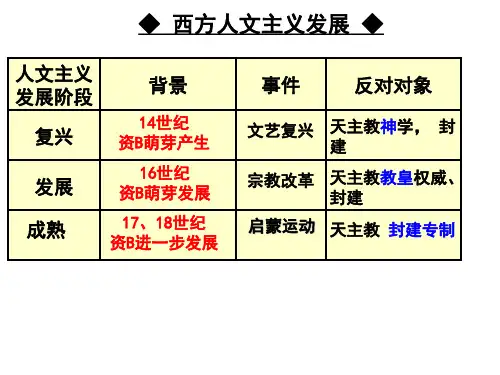

2.在文艺复兴和宗教改革的推动下,西欧人文精神不断发展。

到17、18世纪,欧洲兴起了一场更为激进的思想解放运动。

该运动的激进之处突出表现为()A.追求个性解放B.重视现世生活C.提倡生而平等D.构建理性王国解析:选D。

本题考查对启蒙运动的理解。

启蒙运动与文艺复兴和宗教改革相比,最大的进步就是集中力量批判专制主义和教权主义,并为未来社会提出了构想,即建立理性王国。

3.“社会公约在公民之间确立了这样一种平等,以致他们大家都遵守同样的条件并且全都应该享有同样的权利”。

这句话最有可能出自谁的著作()A.狄德罗B.伏尔泰C.孟德斯鸠D.卢梭解析:选D。

材料反映的是卢梭的社会契约论思想,即人们通过契约建立国家来保障人们的权利。

4.欧洲启蒙思想家大多认为:国家是“必不可少的恶”,是人们不得已而为之的一种强制工具。

为此,他们都主张()A.推翻君主制,建立共和制B.消灭私有制,实现社会平等C.建立有效机制,实现权力制衡D.取消国家机构,实现公民自治解析:选C。

启蒙思想反映资产阶级的政治经济要求,B项排除;题干中认为“国家是‘必不可少的恶’”,D项与题干观点相对立,排除;A、C两项都是资产阶级的政治要求,然题干认为国家是必不可少的一种强制工具,显然,A项与题意不符,C项正确。

5. 阅读下列材料:材料1:启蒙思想家把欧洲的封建制度比作漫长的黑夜,呼唤用理性的阳光驱散现实的黑暗。

材料2:孟德斯鸠指出“暴君之所以有权力,正在于他剥夺别人的生命。

”“要防止滥用权力就必须以权力制约权力。

”材料3:伏尔泰对英国政治制度这样描述:“一个受人尊敬而富裕的国王,有无限的权力做好事,却无力为非作歹,当了一个自由、强盛、擅长经商,又很开明的国家的首领。

岳麓版高中历史必修三知识点(第三单元)【岳麓版】高中历史必修三知识点(第三单元)第三单元目录第11课希腊先哲的精神觉醒第12课文艺复兴巨匠的人文风采第13课挑战教皇的权威第14课理性之光第15课近代科学技术革命第16课综合探究:解决“李约瑟难题”第三单元从人文精神之源到科学理性时代1希腊(自然哲学→社会领域→人)1、公元前7世纪,最早的哲学诞生2、第一位自然哲学家“西方哲学之父”泰勒斯:创立了朴素的唯物主义世界观。

意义:人开始具有自主意识的体现,标志古代西方人的精神觉醒。

3、公元前5世纪:背景:民主政治发达,商业发展,思想活跃。

智者学派:提倡怀疑精神,反对迷信,强调人的价值、人的决定作用。

构成古希腊人文精神的基本内涵。

代表人物:普罗塔哥拉。

强调人的主题意义,否认神或命运,树立了人的尊严;但过分强调个人主观感受,忽视人们认识的共同性。

4、苏格拉底:认识人自己;强调知识的作用;最高的知识“善” 开创希腊哲学的新方向。

区别智者学派和苏格拉底对知识的看法:“智”强调实际功用;“苏”强调作用;但都强调知识,否定权威。

5、亚里士多德:真理高于一切;自然界是客观真实的存在;创立逻辑学;哲学真正成为一门独立的学科,希腊哲学的理性精神发展到顶峰。

2文艺复兴【14世纪出现→15世纪传到欧洲(全盛时期)→17世纪结束)1、背景:(经济)意大利出现资本主义萌芽;地中海工商业发达;(政治)政治分裂使学术环境相对宽松;(思想)教会的精神阻碍;(阶级)正在形成的新兴资产阶级;(社会因素)黑死病;(文化)文学艺术人才辈出;丰富的文化遗产;2、性质:新兴资产阶级文化运动核心:人文主义(核心内容:提倡人性,反对神性,主张人生的目的是追求现世的幸福)3、文艺复兴前三杰:薄伽丘《十日谈》;但丁《神曲》;“人文主义之父”彼特拉克4、全盛期:达芬奇《最后的晚餐》《蒙娜丽莎》;米开朗琪罗《大卫》;拉斐尔《西斯廷圣母》5、16世纪:(英国)莎士比亚 39部戏剧,代表文艺复兴时期文学最高成就6、影响:①打破中世纪神学的束缚,解放人的思想;②适应资本主义的需要;③为启蒙运动奠定了思想基础;④反封建教会,促成宗教改革出现;⑤为近代自然科学的产生和发展清除思想阻碍。

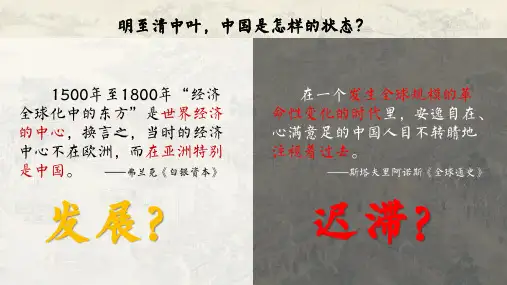

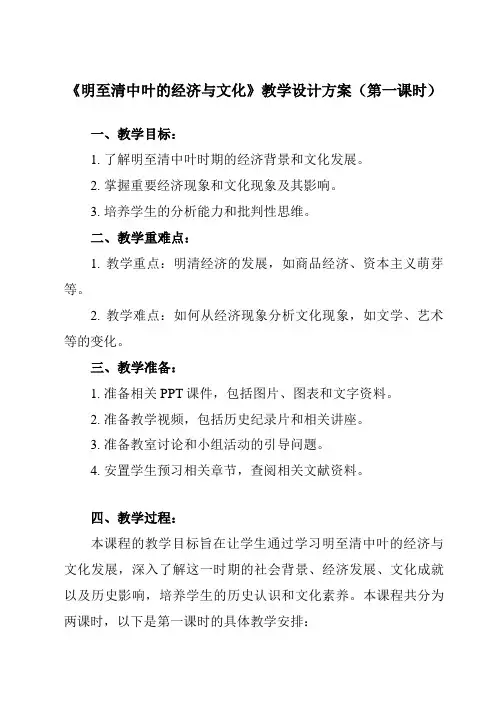

《明至清中叶的经济与文化》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 了解明至清中叶时期的经济背景和文化发展。

2. 掌握重要经济现象和文化现象及其影响。

3. 培养学生的分析能力和批判性思维。

二、教学重难点:1. 教学重点:明清经济的发展,如商品经济、资本主义萌芽等。

2. 教学难点:如何从经济现象分析文化现象,如文学、艺术等的变化。

三、教学准备:1. 准备相关PPT课件,包括图片、图表和文字资料。

2. 准备教学视频,包括历史纪录片和相关讲座。

3. 准备教室讨论和小组活动的引导问题。

4. 安置学生预习相关章节,查阅相关文献资料。

四、教学过程:本课程的教学目标旨在让学生通过学习明至清中叶的经济与文化发展,深入了解这一时期的社会背景、经济发展、文化成就以及历史影响,培养学生的历史认识和文化素养。

本课程共分为两课时,以下是第一课时的具体教学安排:1. 导入新课:通过播放相关历史纪录片片段,引导学生思考明至清中叶时期的历史背景和社会变化,激发学生学习的兴趣和好奇心。

2. 讲解基础知识:详细介绍这一时期的经济和文化发展梗概,包括农业、手工业、商业、文学、艺术等方面的成就。

同时,强调这一时期的社会变革对后世的影响。

3. 案例分析:选取典型案例,如明朝的商业繁荣、江南地区的经济发展、郑和下西洋等,引导学生分析这些案例背后的经济和文化因素,加深学生对这一时期的理解。

4. 小组讨论:将学生分成小组,盘绕“明至清中叶时期的经济与文化发展对后世的影响”这一主题展开讨论。

鼓励学生从不同角度思考问题,培养他们的创新思维和团队合作精神。

5. 教室互动:邀请学生分享自己的学习心得和感受,鼓励他们提出自己的问题和疑惑,教师进行解答和指导。

通过互动环节,增强师生之间的交流和沟通,提高教学效果。

6. 安置作业:要求学生课后搜集相关资料,进一步了解明至清中叶时期的经济和文化发展,为下一节课做好准备。

通过搜集以下方面的资料:1. 农业发展:了解这一时期农业生产的进步,如水利工程、耕作技术的改进、农作物的引进等,以及农业对社会经济的影响。

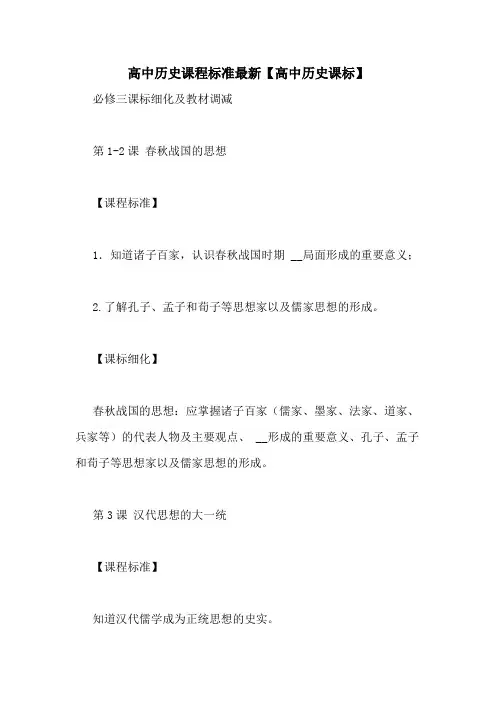

高中历史课程标准最新【高中历史课标】必修三课标细化及教材调减第1-2课春秋战国的思想【课程标准】1.知道诸子百家,认识春秋战国时期 __局面形成的重要意义;2.了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

【课标细化】春秋战国的思想:应掌握诸子百家(儒家、墨家、法家、道家、兵家等)的代表人物及主要观点、 __形成的重要意义、孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。

第3课汉代思想的大一统【课程标准】知道汉代儒学成为正统思想的史实。

【课标细化】汉代思想的大一统:应掌握西汉初年的黄老之学、董仲舒的新儒学、罢黜百家、独尊儒术。

第4课宋明理学【课程标准】列举宋明理学代表人物,说明宋明时期儒学的发展。

【课标细化】宋明理学:应掌握唐宋时期三教合一,理学的两大流派:程朱理学(程颐、程颢、朱熹)、陆王心学(陆九渊、王守仁),宋明时期儒学的发展;理学的历史影响和辩证评价。

第5课明清之际的进步思潮【课程标准】列举李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之等思想家,了解明清时期儒学思想的发展。

【课标细化】应掌握李贽、黄宗羲、顾炎武、王夫之的思想,经世致用思想、批判君主专制、明清时期儒学思想的发展。

第6课中国古代的科学技术【课程标准】概述古代中国的科技成就,认识中国科技发明对世界文明发展的贡献。

【课标细化】应掌握天文学成就、数学成就、四大发明、建筑学成就、医学与药物学成就,认识中国科技发明对世界文明发展的贡献。

第7课汉字与书法【课程标准】概述汉字起源、演变的过程,了解中国书法的基本特征和发展脉络。

【课标细化】掌握汉字产生和发展历程:原始的刻画符号;甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书;秦汉刻石;王羲之、张旭、怀素、欧阳询、柳公权、宋代四大家。

第8课笔墨丹青【课程标准】概述绘画起源、演变的过程,了解中国绘画的基本特征和发展脉络。

【课标细化】掌握绘画艺术的产生和发展历程:原始岩画、壁画、帛画、风俗画;顾恺之、吴道子、阎立本、张择端。

第9课诗歌与小说【课程标准】知道诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说等文学成就,了解中国古代不同时期的文学特色。

高中历史必修三14课知识点高中历史必修三14课主要讲解的是从“师夷长技”到维新变法。

为了方便同学们复习,接下来店铺为你整理了高中历史必修三14课知识点,一起来看看吧。

高中历史必修三14课知识点一、“开眼看世界”1、背景:(1)外部:欧美资本主义国家崛起,加紧对外侵略。

(2)内部:闭关自守,对外部世界一无所知2、开眼看世界的状况:(1) 林则徐,编译出《四洲志》《各国律例》等资料。

《四洲志》介绍世界三十余国的地理、历史和政情,林则徐成为近代中国开眼看世界的第一人。

(2)魏源完成林则徐嘱托,在《四洲志》基础上,编撰出《海国图志》。

魏源在该书序言中,阐述了“师夷长技以制夷”的思想。

明确了向西方学习的具体内容、方法和目的,引导着人们关注世界形势,对当时的思想解放有重要启迪作用。

二、“中学为体,西学为用”1、背景:(1)外有西方列强的侵略(第二次鸦片战争)。

(2)内有太平天国运动的打击。

2、过程:以曾国藩、李鸿章、左宗棠为代表的洋务派,认为“中国文武制度,事事远出西人之上,独火器乃不能及”。

于是,他们提出“中学为体,西学为用”、“师夷长技以自强”的思想。

3、目的:洋务派肯定封建制度,强调以封建纲常伦理作为国家安身它命的根本,同时主张采用西方先进科学技术,挽救江河日下的封建统治。

4、实践:掀起一场洋务运动,创办了一批近代企业,开设了一批新式学堂,迈出了中国进代化历程的第一步。

三、维新变法思想1、背景:(1)洋务运动的展开和中国资本主义的产生。

(2)早期维新思想的出现。

代表人物有王韬、郑观应等。

(3)思想主张:a 经济上主张发展民族工商业,与外国进行商战;b 文化上主张兴办学校,学习西方自然科学知识;c 政治上主张革新,实行君主立宪制度。

(4)特点:早期维新派还没有形成完整的理论。

2、维新变法思想的形成:(1)时间:19世纪90年代初。

(2)这时主要代表人物:康有为、梁启超、严复等。

(3)过程:a 康有为在广州办万木草堂,宣传维新思想.b 撰写《新学伪经考》,将封建统治者奉为儒学正统的古文经典斥为伪书。

第14课理性之光【学习目标】1.简述孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、康德等启蒙思想家的观点。

2.概括启蒙运动对人文主义思想的发展B案【课前自主预习】【基础梳理】(使用说明:上课前预习标记课本并写出提示语,填写学案空白处,并记住以下问题)一、启蒙运动兴起1.背景(1)经济基础::的不断发展(根本原因)。

17、18世纪,西欧资本主义有了较大的发展,新兴资产阶级掌握了越来越雄厚的经济实力。

(2)政治:17-18世纪,封建统治不断强化,阻碍资本主义发展。

(3)思想:、解放了人们的思想,为启蒙运动奠定了思想基础。

(4)阶级基础:新兴的力量日益壮大,在思想领域反对与的斗争深入展开(5)科技:自然科学的突飞猛进。

这一时期,科学技术的发展,新的自然科学理论,为人们的思考和判断提供了新的思想武器。

2.含义:启迪和开导人们的意识,给尚处在黑暗中的人们带来光明和希望。

3.高潮:18世纪中叶,以为中心的启蒙运动进入高潮。

(17世纪兴起于英国,18世纪在法国出现高潮,19世纪扩展到全世界大多数国家。

)4.主要观点:(1)提倡用来判断一切事物,只敬畏真实,尊重科学(2)把批判锋芒直指及其宗教思想体系。

5.指导思想:主义。

6.性质:【特别提示】启蒙思想起源于英国,但运动的中心和高潮在法国,这是由法国特殊的历史条件决定的,是法国社会矛盾和阶级矛盾特别尖锐的产物。

1.结合P55框内小字部分理解三权分立学说的实质意义以及其具体运用?2.伟大的文学家雨果曾说:“伏尔泰不只是一个人,而是整整一个时代。

”你认为雨果说的有道理吗?为什么?3.歌德曾这样评价伏尔泰和卢梭:“伏尔泰结束了一个旧时代,卢梭则开辟了一个新时代。

”伏尔泰和卢梭关于国家政体的主张有何不同?4.启蒙运动对人文主义思想的发展有哪些?【特别提示】启蒙思想家的观点本质是相似的的,但各有侧重点:孟德斯鸠主要侧重于论述未来资本主义国家的政治体制;伏尔泰主要侧重于论述公民的权利;卢梭则从理论上论证了革命的合理性;康德从哲学的角度论证了人文精神。

《第14课理性之光》教学设计、教学反思一、教材分析:《课程标准》关于本课的具体要求是:“简述孟德斯鸠、伏尔泰、卢梭、康德等启蒙思想家的观点;结合史实理解启蒙运动是文艺复兴人文主义精神的延续和弘扬。

”启蒙运动在西方思想史上地位重要,本课是单元线索“从人文精神到科学理性时代”的核心内容之一,具有承上启下(前承文艺复兴,后启资产阶级理性时代的到来)的作用,启蒙思想家们用高度的理性思考着与人相关的一切,具有丰富的人文精神、理性精神,在思想史上闪烁着耀眼的光芒。

本课教材主要内容介绍启蒙运动的概念,四大启蒙思想家的主张、地位,启蒙运动的影响,启蒙运动对文艺复兴人文主义精神的延续与弘扬等内容,教材对课标内容有较好的体现。

教学反思:(一)、最大成功之处:1、理论创新:《普通高中历史课程标准》对基础知识的考核目标主要包括三方面:掌握重大的历史事实,理解基本的历史概念,认识基本的历史线索和规律。

[①]历史概念是历史“双基”的基本内容,相关权威课标解读认为“历史概念的形成能使学生理解历史知识的本质和内在联系,帮助学生形成历史概念是历史教学中形成认知结构的中心环节”[②],但如何全面理解历史概念却语焉不详,课本上的某些概念也不够科学,学生对如何全面掌握历史概念更是茫然无知。

在查看相关参考资料后,我发明了属于自己的“历史概念3WC理论”即历史概念一般包含特定的时间(When)、地点(Where)、人物(Who),特有历史内容(Content),特定性质(Character),特有结果或影响、作用(Consequence )等六个要素,并根据这个理论要求学生给启蒙运动下个准确的定义:启蒙运动是指17、18世纪(When)时发端于英国,繁盛于法国,后扩展到欧洲他国(Where)的启蒙思想家们(Who)用理性主义反对封建专制制度及其宗教思想体系,追求人权、法制(Content),为资产阶级革命做了充分舆论准备、对后世影响深远的(Consequence )的一次伟大的思想解放运动(Character)。

第14课从“师夷长技”到维新变法开眼看世界1.林则徐──开眼看世界的第一人〔材料一〕英国交易行使洋钱有五种:大者七钱二分,曰打拉①;中者三钱六分,曰哈打喇②,又曰花儿晋;小者一钱八分,曰时呤③。

又小者九分,曰半时呤④。

其最小者,只重二分半,曰边厘,又有名先士者⑤。

亦洋钱之类,每先士一个七厘二毫,每百个合大洋一元。

──林则徐《洋事杂录一》〔材料二〕庚子八月三日士丹顿供⑥广东在英吉利之东南方,约水程三万馀里。

该夷士丹顿来时,在途三个半月。

英吉利国王所居之地,名曰蓝伦⑦,在俄罗斯之西,约海程二十日。

蓝伦东方去一日,即荷兰国。

又走六七日,至士云顿⑧,另有国主。

又走一日,至颠没⑨,另有国主。

又走十日,至俄罗斯国主所居之地:布鲁臣深秘顿肚邦⑩。

回疆,在英吉利之东南,相距一月。

缅甸在英吉利之东,相距四五个月。

如由陆路,两月可到,须经俄罗斯过。

西藏在英吉利之东,相距两月,须走回疆,无路可通。

番鬼字典,名曰力神拉里,系已故之马礼逊所著。

──林则徐《洋事杂录六》【解读】林则徐在广州禁烟抗英期间,为了解西方,探讨御敌之策,十分注意搜集国外的情况资料,在组织翻译西方书报的同时,还向到过国外的中国人,来广州的外国人等询问,留下口述资料。

现存《洋事杂录》,为陈德培手录,现藏上海社会科学院历史研究所。

林则徐是近代向国内介绍西方情况的第一人,是近代中国开眼看世界的第一人,这两则材料是对英国的介绍。

【注释】①打拉:dollar,元。

当时一种面值五先令的硬币。

②哈打喇:half dollar。

半元。

③时呤:shilling,今译先令。

④半时呤:half shilling,半先令。

⑤先士:cent,分。

⑥士丹顿:英国商人。

⑦蓝伦:即伦敦。

⑧士云顿:在今德国西北部,所指未能确考。

⑨颠没:即丹麦。

⑩布鲁臣深秘顿肚邦:圣彼得堡。

回疆:今日新疆维吾尔族自治区南部地区。

力神拉里:英语字典(dictionary)的音译。

马礼逊:英国早期来华传教士,汉学家。