地理人教版高中必修1人教版第四章 地表形态的塑造— 第三节 河流地貌的发育(说课稿)

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:5

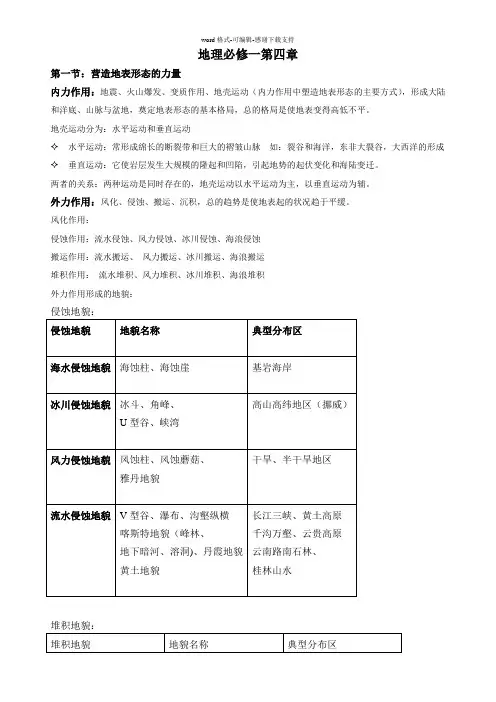

地理必修一第四章第一节:营造地表形态的力量内力作用:地震、火山爆发、变质作用、地壳运动(内力作用中塑造地表形态的主要方式),形成大陆和洋底、山脉与盆地,奠定地表形态的基本格局,总的格局是使地表变得高低不平。

地壳运动分为:水平运动和垂直运动✧水平运动:常形成绵长的断裂带和巨大的褶皱山脉如:裂谷和海洋,东非大裂谷,大西洋的形成✧垂直运动:它使岩层发生大规模的隆起和凹陷,引起地势的起伏变化和海陆变迁。

两者的关系:两种运动是同时存在的,地壳运动以水平运动为主,以垂直运动为辅。

外力作用:风化、侵蚀、搬运、沉积,总的趋势是使地表起的状况趋于平缓。

风化作用:侵蚀作用:流水侵蚀、风力侵蚀、冰川侵蚀、海浪侵蚀搬运作用:流水搬运、风力搬运、冰川搬运、海浪搬运堆积作用:流水堆积、风力堆积、冰川堆积、海浪堆积外力作用形成的地貌:侵蚀地貌:堆积地貌:海水堆积地貌沙滩沙质海岸 冰川堆积地貌冰碛湖、冰碛丘陵日内瓦湖波德平原、东欧平原风力堆积地貌沙丘、黄土高原干旱、半干旱地区; 黄土高原流水堆积地貌山麓冲积扇、 冲积平原、 三角洲出山口 中下游、 河口(入海口)岩石圈的物质循环:岩浆岩、沉积岩、变质岩的相互转换第二节:山岳的形成 一·褶皱山 类型 判断依据 对地貌的影响 形态岩层新老关系地形成因一般岩层向上拱中心部分岩层较老,两翼岩山岭(新) 岩层上拱而成山起层较新背斜山岭(旧) 顶部受到张力,常被侵蚀成谷地向斜一般岩层向下弯曲中心部分岩层较新,两翼岩层较老山谷(新)岩层下弯而成谷山岭(旧)槽部受挤压,不易被侵蚀二、断块山含义:当地壳运动产生的强大压力和张力,超过了岩石的承受能力时,岩体就会破裂。

岩体发生破裂后,如果两侧的岩体沿断裂面发生明显的位移,就形成了断层。

类型判断依据对地貌的影响形态地形典型例子地垒岩体相对上升山岭或高地我国的东岳泰山、西岳华山、江西庐山地堑岩体相对下降谷地或低地我国的汾河谷地、渭河平原判断断层的依据:一是岩层是否受力破裂;二是岩层是否沿断裂面有明显的相对位移一般而言:大型工程选址应该避开断层。

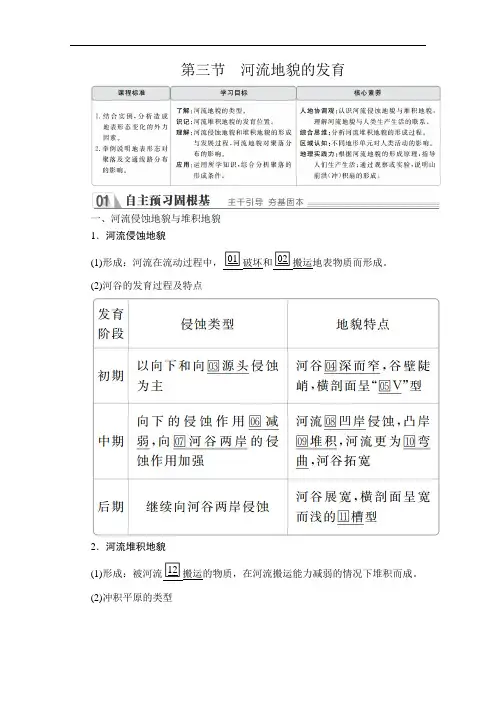

第三节河流地貌的发育一、河流侵蚀地貌与堆积地貌1.河流侵蚀地貌(1)形成:河流在流动过程中,□01破坏和□02搬运地表物质而形成。

(2)河谷的发育过程及特点2.河流堆积地貌(1)形成:被河流□12搬运的物质,在河流搬运能力减弱的情况下堆积而成。

(2)冲积平原的类型[自我探究]河流上游都是侵蚀地貌,河流入海口都有三角洲吗?[提示]不一定。

一般来讲,河流上游为侵蚀地貌,下游为堆积地貌。

但是,河流的上游也有堆积地貌,如冲积扇、洪积扇等,河流入海口并不都有三角洲,如刚果河河口地势高,落差大,泥沙不易沉积,就没有三角洲。

二、河流地貌对聚落分布的影响1.河流对聚落形成的作用(1)提供充足的□01生产、生活用水。

(2)方便对外□02联系和运输。

(3)提供丰富的□03农副产品。

2.河流对聚落规模的影响(1)耕地破碎地区:乡村的规模□04相对较小。

(2)耕地连片地区:乡村□05规模大。

3.河流对聚落分布的影响(1)平原地区:聚落一般沿河呈□06线状分布。

(2)山区河谷中:聚落一般分布在□07冲积平原向山坡过渡的地带,即高于□08洪水位的地方。

[自我探究]平原一定是聚落密集区吗?[提示]平原并不一定是聚落密集区。

如热带地区,由于平原地区气候闷热潮湿,居住条件不利,人烟稀少,聚落也极少,如南美洲的亚马孙平原地区。

『自我反馈』1.下列侵蚀类型与作用对应正确的是()A.向下侵蚀——使河床加宽,河流向纵深方向发展B.向下侵蚀——使河谷不断向下游方向伸长C.向河谷两岸侵蚀——谷底后退,谷坡展宽,形成“V”型河谷D.向源头侵蚀——使河谷不断向源头方向伸长答案 D解析向源头侵蚀可以使河流变长,向下侵蚀使河流加深,侧蚀使河流加宽,河床呈槽型。

2.下列地貌由流水的侵蚀作用形成的是()A.新疆的沙丘B.长江三峡C.河口三角洲D.黄土高原答案 B解析沙丘、黄土高原是风力堆积作用形成的;河口三角洲是流水堆积作用形成的;长江三峡是流水侵蚀作用形成的。

第三节河流地貌的发育

一、说教材

(一)教材的地位与作用

本节课以河流地貌为案例,剖析外力对地表形态的塑造过程,以及河流地貌对人类活动的影响。

本节课的目地是通过对河流地貌形成过程的分析,让学生学会分析外力对地表形态的影响,并将这种案例分析方法迁移到其他外力地貌的学习中。

在分析河流地貌的发育时,分别选取河谷和冲积平原作为河流侵蚀地貌和河流堆积地貌的案例进行剖析,教材还设计了“活动”“案例”,让学生学会分析地貌形成过程的方法及其对人类活动的影响,

(二)教学目标

(1)知识与技能目标:

1.认识河流侵蚀地貌和堆积地貌的形成与发展过程,及其地表形态。

2.运用图文资料分析河流地貌对聚落分布的影响

(2)过程与方法目标:

1.加强学生对已有知识的运用、搜集、整理的能力。

2.让学生学会运用地理信息,说明地理事物的特点或原因,进一步提高学生的分析、归纳能力。

3.插入本土地理知识,学会从身边地理事物人手学习地理。

(3)情感、态度与价值观目标:

1.进一步丰富学生学习地理的知识,激发学生对地理事物进行分析、探究的兴趣

2.树立物质是运动的,事物是在不断发生变化的辩证唯物主义观点

(三)教学重点、难点

教学重点:

1.河流的演变过程及对侵蚀地貌与堆积地貌形成的理解;

2.河流地貌对聚落分布的影响。

教学难点:

1.河流演变过程中凹岸侵蚀和凸岸堆积的分析;

2.河流堆积地貌形成过程能力的分析。

二、说学情

通过前面的学习,学生已掌握流水的外力作用方式,特别是高一年的学生,已具备基本的读图能力及从地图上提取、分析、归纳地理信息的能力,但是由于阅历浅,知识面还不够宽等原因,分析较深层次问题的能力有待进一步提高。

三、说教法

课件辅助教学法(教师在课前结合学生收集到的材料制作课件,充分利用国际互联网)、引导启发教学法(在学生讨论交流中教师因势利导,使学生达到改善方法、掌握知识、运用知识发现和解决问题、情感提升的目的)、板图分析法(利用板图边讲边画,图文并茂,更利于学生对知识的掌握,同时还能培养学生绘图能力)。

四、说学法

1.收集资料法:初步学会通过多种途径、运用多种手段收集地理信息,尝试运用所学的地理知识和技能对其进行整理、分析,并把地理信息运用于学习过程。

2.讨论探究法:尝试从学习和生活中发现地理问题,提出探究方案,与他人合作,开展调查研究,提出解决问题的对策。

3.观察对比法:运用适当的方法和手段,表达、交流、反思自己地理学习和探究的体会、见解和成果

五、说教学过程

教学流程

教师活动教学过程学生活动

[导入新课]

河流地貌是自然界中最为常见的一种地貌类型之一。

它是

在流水的作用下演变而成的。

按照其形成原因可以将河流地貌

分为侵蚀地貌和堆积地貌,它们的形成和发展主要与外力有关。

下面我们就分别就这两种地貌类型进行分析。

思考

视频播放放一段长江的地貌视频录象。

观看

一、河流侵蚀地貌

讲授新课

1.形成:河流在流动过程中,会破坏并掀起地表的物质,

形成侵蚀地貌。

2.主要形式:河流侵蚀地貌是由溯源侵蚀、下蚀和侧蚀共

同作用下形成的。

听课向河流源头方向的侵蚀,叫溯源侵蚀。

它使河谷不断向源头方听课思考

课件演示向伸长。

垂直于地面的侵蚀,叫下蚀。

它使河床加深,河流向纵深方向发展。

垂直于两侧河岸的侵蚀,叫侧蚀。

它使谷底展宽、谷坡后退,河流向横向发展。

案例分析河谷是典型的河流侵蚀地貌,它由河谷发育而成。

课件放映河谷的演变过程:

A——发育初期的河谷,横剖面呈“V”字形。

由于降水或地表融水在地表流动过程中,逐渐汇集成沟谷流水。

沟谷流水水量大、流速快,能力集中,常形成下蚀和溯

教师活动教学过程学生活动

讲解新课源侵蚀,使沟谷不断加深和延长。

当沟谷深及地下含水层时,地下水开始汇入沟谷。

由于获得了稳定的地下水补给,沟谷发育成为河谷。

B——河流在凹岸侵蚀,在凸岸堆积,河谷出现连续的河湾。

“V”字形河谷形成后,河流的下蚀作用减弱,侧蚀作用加强。

C——成熟的河谷,横剖面呈“槽形”

河湾不断地向两侧扩展,最终将河谷展宽,并在河谷内堆积了大量泥沙。

这是河谷发育进入成熟期。

[提出问题] 根据长江三峡的图片判断长江三峡的地貌类型?思考回答

二、河流堆积地貌

讲解新课1.形成:被河流搬运的物质,在河流搬运能力减弱的情

况下,会沉积下来,形成堆积地貌。

听课

讲解新课2.冲积平原

冲积平原是比较典型的河流堆积地貌,由冲积—洪积平原、河

漫滩平原和三角洲平原三部分组成。

(1)冲积—洪积平原:

水流流出谷口,地势趋于平缓,水流速度放缓,河流搬运

物质堆积下来,形成洪积扇或冲积扇。

多个洪积扇或冲积扇连

接形成冲积—洪积平原。

其地貌特征是以谷口为顶点呈扇形,

冲积扇顶端到边缘地势逐渐降低,堆积物质颗粒由粗变细。

一

般分布于山前。

(2)河漫滩平原:

河流下蚀作用减弱,侧蚀作用加强。

河流在凹岸侵蚀,在

凸岸堆积形成堆积体,堆积体在枯水季节露出水面,形成河漫

滩。

如果河流改道,河漫滩被废弃,多个被废弃的河漫滩连接

在一起形成河漫滩平原。

河漫滩平原地势平坦、宽广。

一般分

布于河流中下游。

(3)三角洲平原:

河流到达入海口时,流速极缓,河流携带泥沙便会堆积在河口

前方,加上海潮顶托,形成三角洲。

多呈三角形,地势平坦,

河网稠密,河道由分汊顶点向海洋呈放射状。

一般分布于河流

入海的口外海滨地区。

听课

[提出问题] 根据课件影片描述河流地貌形成的过程?思考回答板书设计

溯源侵蚀

侵蚀地貌下蚀

侧蚀

河流地貌

洪积—冲积平原

堆积地貌

河漫滩冲积平原

(影响聚落分布)

三角洲平原。