第四章流水作用与流水地貌(2)地貌学高等教育出版社

- 格式:ppt

- 大小:17.73 MB

- 文档页数:57

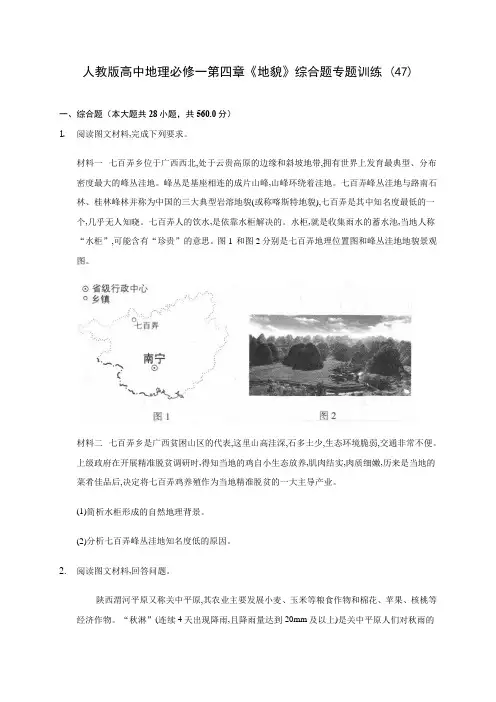

人教版高中地理必修一第四章《地貌》综合题专题训练 (47)一、综合题(本大题共28小题,共560.0分)1.阅读图文材料,完成下列要求。

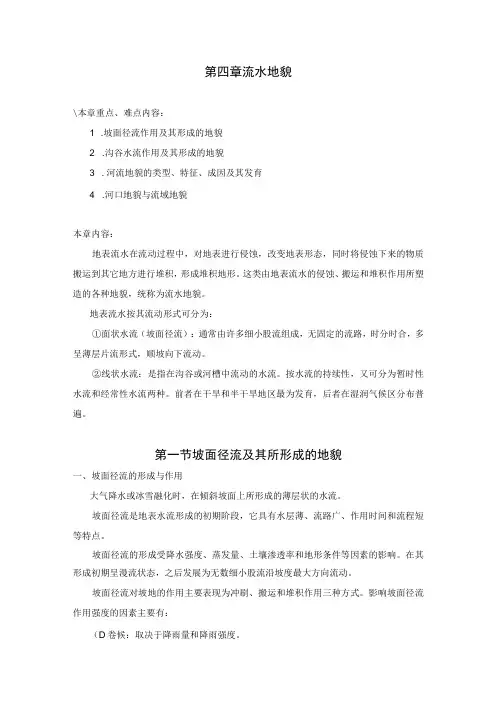

材料一七百弄乡位于广西西北,处于云贵高原的边缘和斜坡地带,拥有世界上发育最典型、分布密度最大的峰丛洼地。

峰丛是基座相连的成片山峰,山峰环绕着洼地。

七百弄峰丛洼地与路南石林、桂林峰林并称为中国的三大典型岩溶地貌(或称喀斯特地貌),七百弄是其中知名度最低的一个,几乎无人知晓。

七百弄人的饮水,是依靠水柜解决的。

水柜,就是收集雨水的蓄水池,当地人称“水柜”,可能含有“珍贵”的意思。

图1 和图2分别是七百弄地理位置图和峰丛洼地地貌景观图。

材料二七百弄乡是广西贫困山区的代表,这里山高洼深,石多土少,生态环境脆弱,交通非常不便。

上级政府在开展精准脱贫调研时,得知当地的鸡自小生态放养,肌肉结实,肉质细嫩,历来是当地的菜肴佳品后,决定将七百弄鸡养殖作为当地精准脱贫的一大主导产业。

(1)简析水柜形成的自然地理背景。

(2)分析七百弄峰丛洼地知名度低的原因。

2.阅读图文材料,回答问题。

陕西渭河平原又称关中平原,其农业主要发展小麦、玉米等粮食作物和棉花、苹果、核桃等经济作物。

“秋淋”(连续4天出现降雨,且降雨量达到20mm及以上)是关中平原人们对秋雨的习惯叫法,该地秋雨期一般自8月中旬后开始,最晚可持续到10月上旬。

特别是关中平原南部地区“秋淋”具有雨量大,持续时间长的特点。

而关中平原北部以干旱严重闻名,其东西狭长,南北狭窄,像一条带子缠绕在关中北部,被称为“旱腰带”。

下图为关中平原位置和该地农业结构调整示意图。

(1)“旱腰带”所在的黄土高原主要是受作用影响而成,分析“旱腰带”地区地表水缺乏的主要自然原因。

(2)关中平原南部地区“秋淋”雨量大的原因是、 ,分析农业结构调整对当地农业可持续发展的积极影响。

3.阅读图文材料,回答下列问题。

材料秘鲁东南的圣母河(如下图)流域森林茂密,雨量丰沛,但季节分配不均,68月为旱季,12月次年3月为雨量特别大的雨季。

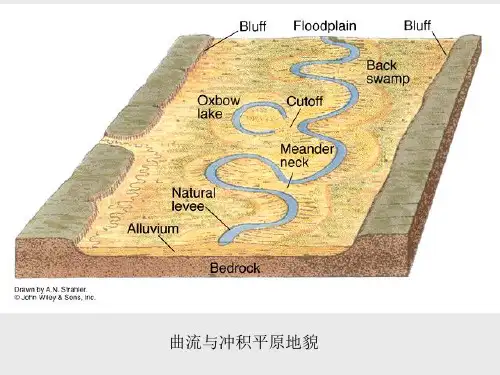

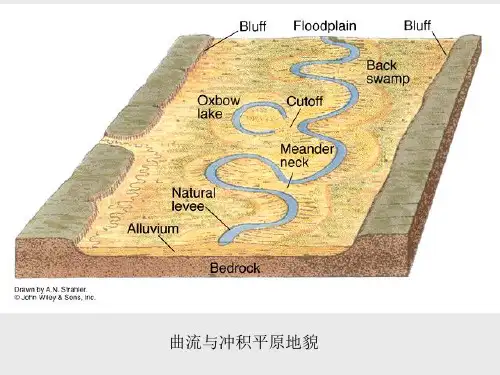

第四章流水地貌\本章重点、难点内容:1 .坡面径流作用及其形成的地貌2 .沟谷水流作用及其形成的地貌3 .河流地貌的类型、特征、成因及其发育4 .河口地貌与流域地貌本章内容:地表流水在流动过程中,对地表进行侵蚀,改变地表形态,同时将侵蚀下来的物质搬运到其它地方进行堆积,形成堆积地形。

这类由地表流水的侵蚀、搬运和堆积作用所塑造的各种地貌,统称为流水地貌。

地表流水按其流动形式可分为:①面状水流(坡面径流):通常由许多细小股流组成,无固定的流路,时分时合,多呈薄层片流形式,顺坡向下流动。

②线状水流:是指在沟谷或河槽中流动的水流。

按水流的持续性,又可分为暂时性水流和经常性水流两种。

前者在干旱和半干旱地区最为发育,后者在湿润气候区分布普遍。

第一节坡面径流及其所形成的地貌一、坡面径流的形成与作用大气降水或冰雪融化时,在倾斜坡面上所形成的薄层状的水流。

坡面径流是地表水流形成的初期阶段,它具有水层薄、流路广、作用时间和流程短等特点。

坡面径流的形成受降水强度、蒸发量、土壤渗透率和地形条件等因素的影响。

在其形成初期呈漫流状态,之后发展为无数细小股流沿坡度最大方向流动。

坡面径流对坡地的作用主要表现为冲刷、搬运和堆积作用三种方式。

影响坡面径流作用强度的因素主要有:(D卷候:取决于降雨量和降雨强度。

②地形:a.坡度:坡度愈大,流速加快,冲刷能力增强,但坡度加大却又使坡地单位面积上的受雨量减小,造成冲刷能力的相应减弱。

据观测,在坡度小于20°的范围内,坡面径流的冲刷能力,随着坡度的加大而迅速增大;大于20°冲刷能力乃有增加;至40°左右达到最大值;此后,冲刷能力就随着坡度的加大而递减。

b.坡长:一般坡长愈长,沿程流量不断增加,冲刷能力相应增强,但随着坡长的增加,水流搬运的泥沙量随之增多,水流因耗能而可能使冲刷能力变小,甚至产生泥沙的堆积。

C.斜坡形态③斜坡组成物质:影响到斜坡的抗蚀力和渗透率。

地貌学教学大纲《地貌学》教学大纲学时:42学时学分:2。

5理论学时:42学时实验或讨论学时:适用专业:地理科学大纲执笔人:程久苗胡春生大纲审定人:一、说明1. 课程的性质、地位和作用《地貌学》是地理科学专业的专业基础课之一。

它是研究地球表面的形态特征、成因、分布及其发育规律的科学。

系统介绍了地貌学的基本理论和基本知识。

本课程的任务是直接培养学生地貌学的基本理论知识和地貌分析的基本能力。

2。

课程教学的基本要求要求通过本课程的学习,使学生具备地貌学基本概念和知识,初步掌握基本理论和方法。

了解地貌类型,分析地貌形成条件和过程,掌握地貌发育过程和分布规律,为今后学习相关地理专业课程和讲授中学地理课打下必要的基础.3。

课程教学改革①确保教学计划的科学性:根据学科发展的趋势和要求,不断进行专业教学计划及地貌学教学大纲的修订,及时增加课程前沿内容。

②教学方法灵活多样:将课堂讲授课、自学和讨论交流、模型及航卫片判读、观看音像资料、野外实习等有机地结合起来。

③采用现代教育技术,制作地貌学多媒体课件,实施课程教学资源的网络化实验。

④加强教学研究,积极实施教改项目:组织相关教师和部分学生代表进行座谈,共同商讨教学中存在的问题,提出解决的措施,从而增强了教师教学、学生学习的参与性与互动性。

二、本文(一)课程理论教学第一章绪论地貌学教学大纲本章重点、难点内容:1.地貌学的性质2.内外力、岩性及构造等因素对地貌形成和发育的影响学时:2学时本章内容:一、地貌学的研究对象、内容及目的(一)、地貌学的研究对象(二)地貌学的研究内容(三)与相关学科的关系(四)地貌学的研究目的二、地貌形成和发育的基本因素(一)地貌形成的营力(动力)1。

内力在地貌形成中的作用2。

外力在地貌形成中的作用3.内、外力相互作用在地貌形成中的作用(二)岩性和地质构造(三)内外力作用时间(四)人类活动对地貌的影响三、地貌学的发展和现状(一)我国古代地貌知识的积累:(二)近代地貌学的发展1.戴维斯的侵蚀循环学说2。