找到这些影像征象,复杂的骨肿瘤迎刃而解

- 格式:docx

- 大小:4.61 MB

- 文档页数:45

骨巨细胞瘤的影像学表现江苏省淮安市第一人民医院放射科王华宇骨巨细胞瘤最早由Cooper 于1818 年描述,是临床比较常见的一种局部侵袭性骨肿瘤,占所有骨肿瘤的14.13%,居第三位,在良性骨肿瘤中仅次于骨软骨瘤,比国外资料的发病率高[1]。

大部分为良性,部分生长活跃,骨巨细胞瘤具有潜在恶性,5 %~10 %的病例病变呈侵袭性生长,甚至发生肺转移[2] 。

1临床与病理1.1 病理学特征肿瘤主要由单核基质细胞和多核巨细胞构成,。

根据单核细胞和多核巨细胞的组织学特点,可分为三级。

Ⅰ级为良性,Ⅱ级为过渡类型,Ⅲ级为恶性。

1.2 临床表现国内资料显示男女发病率相近,男女之比为1.2:1。

好发年龄是20~40岁,占65%[1]。

肿瘤好发于四肢长骨骨端,尤其是股骨远端、胫骨近端和桡骨远端,三处发病率占全部的60%~70%。

主要症状是患处疼痛和压痛。

骨皮质变薄时,触及有乒乓球感。

肿瘤穿破骨皮质形成软组织肿块后,皮肤可呈暗红色,表面静脉充盈曲张。

2 影像学表现2.1 骨巨细胞瘤从形态学上可分为以溶骨改变为主的溶骨型和以皂泡样变为主的皂泡型。

有学者统计了在骨巨细胞瘤中生长迅速的为溶骨型,且恶变的趋势也明显。

其可能的机制是溶骨型骨巨细胞瘤随级别的增高,其恶性变(肉瘤化) 的程度也增加,故生长速度加快[3] 。

从病理学检查也证实了这点,也就是单核基质细胞逐渐增多,其明显异型性变化,且多核巨细胞渐小而少,核亦有明显异型性变化现象。

另外当病变侵及骺板亦提示恶性变程度较高。

X 线平片和CT 检查的重要性不逊于病理检查,因病理检查有时对骨巨细胞瘤、骨囊肿、骨纤维性骨炎的鉴别会发生困难,而X 线平片和CT 检查对骨巨细胞瘤的诊断却有独到之处。

2.2 X线表现 X 线表现为偏心性生长在骨端,呈囊状膨胀性骨质破坏,破坏区内骨间隔纤细,构成皂泡状或网格状改变,破坏区和正常骨分界清晰,骨皮质薄,多完整,边缘呈波浪状,肿瘤向四周发展,横向扩张程度与纵向扩张程度相近似或略超过,最后整个骨端全破坏,但一般不侵犯及穿过关节面。

【漫谈】骨恶性肿瘤及转移瘤影像表现多发性骨髓瘤是恶性骨肿瘤中最为常见的一种,其特点是恶性浆细胞在骨髓中无节制地增殖,并伴有单克隆免疫球蛋白的生成。

常在血及尿中伴有异常本周蛋白,偶尔在肿瘤或其他器官中伴有淀粉样物沉积。

发病年龄大多在40岁以上。

多发性骨髓瘤常起自含红骨髓的骨骼,最常侵犯的部位依次为脊柱、肋骨、骨盆、头颅和长骨。

常见的临床表现是疼痛,最先是背部和胸部疼痛。

进行性贫血多见。

影像学表现错综复杂,表现不一。

脊柱CT的表现可以仅为单纯的骨质稀疏,但更常见的是多发性溶骨性破坏,无论是单纯性骨质疏松还是多发性溶骨性破坏,均常伴有椎体的多发性压缩性骨折。

骨髓瘤组织可突入椎管至硬脊膜外,或由椎间孔进入椎管,产生脊髓或马尾的压迫症状,晚期同样可侵犯椎弓根、椎弓、横突和棘突。

肋骨病变常表现为带状破坏和细小的溶骨性破坏似穿凿状,偶尔伴有软组织肿块。

【病例】1、患者男性,74岁。

主诉:反复咳喘10余年,加重1月,既往腰椎椎管狭窄及腰椎压缩性骨折,最近腰痛明显。

胸部CT纵隔窗(Fig.6-4-1-a~b)示:左肋骨侵蚀性破坏,原因待查。

腰椎CT软组织窗(Fig.6-4-1-c~e)及CT骨窗(Fig.6-4-1-f~h)示:腰椎骨质疏松,L4骨性椎管狭窄。

但后来证实为骨髓瘤。

经验教训:由于对骨髓瘤肋骨的带状破坏没有足够认识,同时对椎体及附件均有溶骨性破坏误认为单纯的骨质疏松,导致未能提出骨髓瘤可能的诊断。

二年半后因左侧胸壁出现包块,再检。

胸部CT纵隔窗(Fig.6-4-1-a′~d′)示:多发性骨髓瘤,左前第5肋及左后第7肋骨质溶骨性破坏,并形成软组织肿块向左胸壁侵入。

2、患者女性,53岁。

主诉:间断乏力伴腰痛1月余。

查体:脊柱生理弯曲消失,胸椎略向后隆起,轻压痛。

胸椎CT平扫(骨窗)(Fig.6-4-2-a~c)示:胸椎椎体及附件交织呈网状溶骨性改变,骨髓瘤可能。

二、软骨肉瘤软骨肉瘤是起源于软骨的恶性肿瘤,其特点是由肿瘤细胞形成软骨性基质,其发病情况,仅次于多发性骨髓瘤和骨肉瘤而居第三位,以30~60岁多发,好发于扁骨。

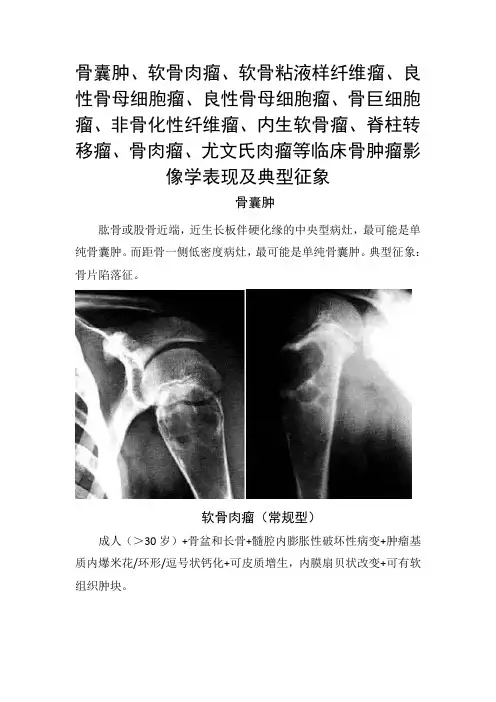

骨囊肿、软骨肉瘤、软骨粘液样纤维瘤、良性骨母细胞瘤、良性骨母细胞瘤、骨巨细胞瘤、非骨化性纤维瘤、内生软骨瘤、脊柱转移瘤、骨肉瘤、尤文氏肉瘤等临床骨肿瘤影像学表现及典型征象骨囊肿肱骨或股骨近端,近生长板伴硬化缘的中央型病灶,最可能是单纯骨囊肿。

而距骨一侧低密度病灶,最可能是单纯骨囊肿。

典型征象:骨片陷落征。

软骨肉瘤(常规型)成人(>30岁)+骨盆和长骨+髓腔内膨胀性破坏性病变+肿瘤基质内爆米花/环形/逗号状钙化+可皮质增生,内膜扇贝状改变+可有软组织肿块。

软骨粘液样纤维瘤良性骨母细胞瘤11-30Y+脊柱(棘突、椎弓和横突)和长管骨(干骺端)+骨局限性膨胀性低密度区+骨皮质变薄甚至断裂+周围清楚的薄壳状钙化+肿瘤内斑点状或大片状钙化或骨化+一般无骨膜反应。

软骨母细胞瘤青少年10-20Y,四肢长管骨骨骺区,肱骨、股骨上端和胫骨近端好发,长骨骨骺端圆形、卵圆形骨质破坏,边缘不同程度硬化,其内常见斑点状、片状钙化。

非骨化性纤维瘤股骨远端后部近皮质病变(部位),伴扇形边缘及硬化边缘(形态)。

病变位于长骨干骺端骨干的内侧,距骺板3~4cm处,1~5cm 大小。

圆形或椭圆形、偏心性生长,与骨长轴一致,呈分叶状,骨皮质变薄,而髓侧边缘硬化,界限清晰。

肿瘤基底与髓腔边界处骨质轻微硬化,常呈肥皂泡沫状,可合并病理骨折。

内生软骨瘤爆米花样、环状、点状钙化灶+分叶状生长+伴发骨皮质内膜面扇贝样边缘;短状骨可无钙化。

骨巨细胞瘤20-40Y,生长板闭合后的,发生于骨关节端的缺少硬化边的溶骨性病灶,+皂泡征,+偏心性=最可能是巨细胞瘤;骨巨细胞瘤内分隔成因=瘤壁骨嵴+残留骨+结缔组织间隔钙化。

骨样骨瘤夜间加重的疼痛+服水杨酸(阿司匹林)缓解+低密密度瘤巢(中心可硬化)+周围反应性骨硬化。

脊柱骨髓瘤多椎体病变+弥漫性融骨性破坏+骨质疏松+附近早期不受累,晚期受累+椎体一般无后凸+软组织肿块少+实验室检查。

脊柱转移瘤原发病史+多椎体病变+浸润性改变+附件受累+软组织肿块+椎体后凸+相邻椎间隙、椎间盘一般无破坏。

找到这些影像征象,复杂的骨肿瘤迎刃而解骨肿瘤的基本影像学征象是构成骨肿瘤最基本的元素,无论多复杂的骨肿瘤都由一个或几个基本影像学征象构成,对其透彻理解和准确把握是正确诊断骨肿瘤的重要前提。

No.1骨质破坏正常骨质被肿瘤或肿瘤样组织代替称骨质破坏。

根据骨质破坏的形式可分为地图样破坏、膨胀性破坏、浸润性破坏和压迫性骨质缺损。

地图样破坏地图样破坏是指肿瘤组织在一个局部呈团块状生长造成界限清楚的骨质破坏(图 1、图 2、图 3、图 4)。

病灶可位于骨的中心或一侧部位,呈圆形、卵圆形密度减低区,与正常骨质分界清晰,边缘可有或无硬化带围绕,骨的形态无变化,病灶内可完全透亮或可见粗细不均、大小不等的残留骨嵴,内缘可光滑或呈分叶状压迹。

地图样破坏见于大多数良性肿瘤和肿瘤样病变如单纯性骨囊肿、骨纤维结构不良、血管瘤等、也可见于部分恶性骨肿瘤如骨转移瘤、骨髓瘤等。

图 1 地图样破坏:单纯性骨囊肿图 2 地图样破坏:骨纤维结构不良图 3 地图样破坏:骨内脂肪瘤图 4 地图样破坏:骨转移瘤膨胀性破坏膨胀性破坏是地图样破坏的特殊形式,影像学表现为骨质破坏区骨膨胀,周围可见不同程度扩张的骨壳(图 5、图 6、图 7、图 8)。

膨胀性破坏是由于肿瘤从骨皮质内面破坏,骨外膜增生形成新生骨造成膨胀的。

引起膨胀性破坏见于大多数良性肿瘤和肿瘤样病变如单纯性骨囊肿,动脉瘤样骨囊肿、内生软骨瘤和软骨粘液纤维瘤等,少数也可见于恶性肿瘤如转移瘤、骨髓瘤等。

图 5 膨胀性破坏:动脉瘤样骨囊肿图 6 膨胀性破坏:骨巨细胞瘤图 7 膨胀性破坏:内生软骨瘤图 8 膨胀性破坏:软骨粘液样纤维瘤浸润性破坏浸润性骨破坏(图 9、图 10、图 11)是肿瘤组织沿哈弗氏管呈浸润性生长侵蚀骨与骨髓的结果。

往往是分化很差、高度间变、异型性明显的肿瘤组织对骨的侵蚀。

影像学表现为筛孔样、虫蚀样(皮质骨)、渗透样、斑片状(松质骨)和大片溶骨性破坏,其破坏特点是肿瘤边缘模糊,境界不清,与正常骨无明显界限且有融合成片的倾向。

这种不同形态的骨破坏主要是肿瘤对骨侵蚀的程度和部位不同所决定的,不能作为肿瘤定性诊断的依据。

图 9 浸润性破坏:骨肉瘤图 10 浸润性破坏:未分化多形性肉瘤图 11 浸润性破坏:骨淋巴瘤压迫性骨骨质缺损压迫性骨质缺损系因骨皮质局部受压,致使骨萎缩以致缺损、消失出现碟形的骨质缺损(图 12、图 13、图 14)。

多为邻近骨表面的软组织肿瘤或邻近骨肿瘤压迫或侵蚀骨质所致。

一般情况下,骨缺损的边缘都相当锐利且与正常骨质间有明显界限。

图 12 压迫性骨缺损:骨软骨瘤图 13 压迫性骨缺损:软组织纤维瘤病图 14 压迫性骨缺损:软组织血管瘤No.2肿瘤对软骨的破坏肿瘤对骨骺板和关节软骨的破坏是对骨破坏的继续。

缺乏血管的骨骺板对恶性肿瘤有抵抗作用,骨骺板可暂时阻止肿瘤的蔓延,但当肿瘤进一步发展时, 骨骺板亦可被破坏,X 线平片或 CT 可表现为先期钙化带密度减低、中断或消失。

MRI 可显示肿瘤从干骺端跨越骨骺板侵犯骨骺(图 15、图 16)。

肿瘤突破关节软骨向关节腔发展时, 可表现为关节面破坏、塌陷(图17), 关节腔内出现软组织肿块。

少数良性骨肿瘤如软骨母细胞瘤, 亦可超越骺板向两侧发展或突入关节腔内, 此为肿瘤膨胀生长所致, 而非浸润性破坏。

图 15 骨骺板破坏:骨肉瘤图 16 骨骺板破坏:骨肉瘤图 17 关节软骨破坏:骨肉瘤No.3肿瘤基质骨肿瘤基质是指肿瘤细胞间的结构,多由骨肿瘤细胞产生,影像学表现特点可反映肿瘤基质的类型。

肿瘤骨肿瘤骨又称瘤骨,是由瘤细胞形成的骨质。

良性肿瘤的瘤骨与正常骨质相似, 如致密型骨瘤的瘤骨与正常骨皮质的结构相似而称实性瘤骨(图18)。

恶性肿瘤的瘤骨为一些排列紊乱、生长无定向、组织分化较差的骨组织,其基本形态有三种:(1)象牙质样瘤骨 X 线平片或 CT 表现为高度致密的骨化阴影,呈象牙质样,无骨小梁结构,呈团块状聚集在肿瘤的一处,与周围组织分界清楚(图19、图20),此种瘤骨细胞分化较好,所形成的骨小梁排列密集,在骨旁肉瘤中表现最明显。

(2)棉絮状瘤骨 X 线平片或 CT 表现为斑片状,分布于骨内或软组织肿块中,其密度较低,边缘模糊,无骨结构如棉絮样(图21、图 22)。

(3)针状瘤骨 X 线平片或 CT 上针状瘤骨位于骨皮质外,垂直于皮质,细长而直,平行排列,很像阳光样(图23)。

病理见针状瘤骨并非骨膜反应,它是肿瘤组织突破骨膜向软组织内发展形成的。

大切片见到肿瘤血管的生长都与骨干相垂直,血管周围的瘤细胞直接成骨, 因而形成针状瘤骨,这种瘤骨最多见于骨肉瘤。

图 18 实性瘤骨:骨瘤图 19 象牙质样瘤骨:皮质旁骨肉瘤图 20 象牙质样瘤骨:骨肉瘤图 21 棉絮状瘤骨:骨肉瘤图 22 棉絮状瘤骨:骨肉瘤图 23 针状瘤骨:骨肉瘤瘤软骨瘤软骨为肿瘤细胞产生的软骨基质,多来源于软骨类肿瘤,或内有化生瘤软骨成分的其他肿瘤如成软骨型骨肉瘤。

瘤软骨为软组织密度,未钙化时,主要通过 MRI 检查显示。

由于瘤软骨多由富含水分及粘多糖的透明软骨构成,故 T1WI 呈偏低信号,T2WI 或PDWI 呈明显高信号,被低信号的纤维间隔分开呈分叶状(图 24、图 25a-b),增强扫描多呈不均匀分隔状强化(图25c),主要是纤维间隔强化,瘤软骨强化不明显之故。

图 24 瘤软骨:内生软骨瘤图 25 瘤软骨:内生软骨瘤纤维性基质肿瘤的纤维样基质成分主要由梭形肿瘤细胞和细胞间大量的胶原纤维构成。

良性的纤维性肿瘤其肿瘤组织由梭形的成纤维细胞和丰富的胶原纤维构成,一些还包含有不规则的编织骨小梁构成如骨性纤维结构不良和纤维结构不良,也可单纯由大量的胶原纤维和少量梭形细胞构成如韧带样纤维瘤等。

X 线平片及 CT 不能明确肿瘤的纤维基质成分,但其内如果有散在骨化可表现为磨玻璃样改变如骨纤维结构不良(图 26)。

在 MRI 上, 富含胶原纤维的肿瘤如韧带样纤维瘤在 T1Wl 和 T2WI 上其信号强度一般较低(图 27)。

图 27 纤维样基质:骨韧带样纤维瘤粘液样基质肿瘤内含有大量的黏液基质,在MRI 上有一定特征性,T1WI 等低信号,T2WI 呈高信号,增强扫描随着时间的延长可呈渐进性的云絮状强化。

骨肿瘤中富含黏液基质有软骨黏液样纤维瘤(图28)、黏液纤维肉瘤、黏液软骨肉瘤和脊索瘤(图 29)等。

图 29 粘液样基质:脊索瘤囊液囊液主要指骨囊肿囊壁细胞分泌的液体。

X 线平片表现为骨破坏区密度较低,CT 表现为水样密度(图30),MRI 为典型的液体信号呈 T1WI 低信号和 T2WI 高信号(图 31),CT 和 MRI 增强后均无强化。

图 30 囊液:单纯性骨囊肿图 31 囊液:单纯性骨囊肿No.4肿瘤内液 - 液平面肿瘤内液-液平面多数是病灶内囊变出血所致,MRI T2W1 为上部呈高信号下部呈中低信号的液-液平面。

CT 可为上部低密度下部高密度的液-液平面(图32)。

液-液平面常见于动脉瘤样骨囊肿、但也可见于骨内腱鞘囊肿(图33)、囊性血管瘤病等其他肿瘤和肿瘤样病变。

图 32 肿瘤内液-液平面:动脉瘤样骨囊肿图 33 肿瘤内液-液平面:动脉瘤样骨囊肿图 34 肿瘤内液-液平面:骨内腱鞘囊肿No.5骨和软组织钙化瘤软骨钙化瘤软骨常表现为环状钙化, 是诊断软骨类肿瘤较为可靠的影像学征象。

环状钙化形成于环状软骨、以及软骨小叶边缘的软骨基质。

钙质沉着可呈小点状、小条状、半环状或弧形;亦可浓密相连、重叠呈菜花状。

钙化环的形态和密度可反映瘤组织分化程度, 通过观察钙化环的形态和密度,有助于良恶肿瘤的鉴别。

良性瘤软骨之瘤细胞分化好、生长缓慢、血供充分, 钙化环完整,密度高, 边缘清楚。

良性软骨类肿瘤如骨软骨瘤(图35)、软骨母细胞瘤(图36)、内生软骨瘤(图37)等均可于瘤组织内发生环形钙化。

恶性瘤软骨则呈密度淡薄, 边缘模糊的不规则钙化,恶性骨肿瘤的环形钙化,最多见于软骨肉瘤(图38),其次是骨肉瘤。

CT 是发现肿瘤内软骨钙化最为敏感的检查方法。

图 35 瘤软骨钙化:骨软骨瘤图 36 瘤软骨钙化:软骨母细胞瘤图 37 瘤软骨钙化:内生软骨瘤图 38 瘤软骨钙化:软骨肉瘤营养不良性钙化营养不良性钙化为局部钙盐代谢异常所致的钙化。

X 线平片和CT 表现为无结构的不规则形致密影。

良性肿瘤常见于骨内脂肪瘤(图39),恶性骨肿瘤则常见于 PNET(图 40)和未分化多形性肉瘤。

图 39 营养不良性钙化:骨内脂肪瘤图 40 营养不良性钙化:PNET静脉石静脉石为软组织血管瘤内静脉血栓形成并发生的钙化。

X 线平片及CT 表现为颗粒状、小环状无结构致密影(图41)。

致密钙化在MRI T1WI 和 T2WI 均呈低信号(图 42),而骨与软组织内的微细钙化则难以显示。

图 41 静脉石:软组织血管瘤图 42 静脉石:软组织血管瘤No.6骨膜反应骨膜反应又称骨膜增生,是因骨膜受到刺激,骨膜内层的成骨细胞活动增加所产生的骨膜新生骨。

正常情况下骨膜不显影,若显影通常提示骨内或骨外有肿瘤等病变存在。

与骨破坏的类型一样, 不同肿瘤侵犯骨膜可造成不同形态的骨膜反应。

X 线平片和 CT 上可表现为骨皮质外面局限性或广泛性的线状、成层状、放射状、花边状或袖口状高密度影。

良性骨肿瘤通常无骨膜反应,部分良性肿瘤或肿瘤样病变如动脉瘤样骨囊肿、良性纤维组织细胞瘤以及骨嗜酸性肉芽肿等可出现连续线状(图43)或葱皮样(图44)的骨膜新生骨,表面光滑清楚,与骨皮质融合后表现为骨皮质增厚。

恶性骨肿瘤早期可见线状骨膜反应,晚期则出现葱皮样(图45)或梳状骨膜反应,后期骨膜反应常被肿瘤所突破,X 线平片表现为骨膜反应破坏、中断、残缺不齐,部分形成Codman 三角(图46),在非肿瘤疾患中如血源性骨髓炎,脓肿突破骨膜新生骨时,亦可产生同样征象,不要与肿瘤相混。

图 43 线状骨膜反应:动脉瘤样骨囊肿图 44 层状骨膜反应:骨嗜酸性肉芽肿图 45 层状骨膜反应:骨肉瘤图 46 Codman 三角:尤因肉瘤No.7反应骨硬化缘地图样破坏或膨胀性破坏边缘显示宽窄不等的反应硬化带,使病变与正常骨形成明显的边界。

硬化缘宽窄与肿瘤生长速度及病程长短有关,一般而言,肿瘤生长缓慢病程较长者其硬化缘较宽,反之,生长较快发生不久的肿瘤硬化缘较窄,硬化缘的宽窄可以从一个侧面反映肿瘤的生物学特性。

有硬化缘者主要见于良性肿瘤(图47、图48、图49),少数也可见于恶性程度不高的恶性肿瘤(图50)。

无硬化缘多见于侵袭性和恶性肿瘤。

图 47 硬化缘:单纯性骨囊肿图 48 硬化缘:纤维结构不良图 49 硬化缘:软骨母细胞瘤图 50 硬化缘:甲状腺滤泡型癌骨转移反应性骨膜增生反应性骨增生是病变周围正常骨组织遭到肿瘤破坏后的反应骨,它并非骨肿瘤的特有征象,在骨创伤、骨感染时也可见到。