美感的差异性与共同性

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:5

“一千个读者有一千个哈姆雷特”“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”,在儿时还未读过莎士比亚剧作,就已听说了这句话,但却一直不能理解。

后来,随着年龄的增长、感性认知和理性知识的丰富,才明白:这句西谚讲的就是文学审美感受中的差异性。

1.审美感受的差异性人是审美的主体,具有审美的能力,而审美又属于社会的一般意识形态,与一定时代的社会生活发生较为直接的联系。

它受着社会政治、经济、文化各种因素的影响,有着鲜明的时代、民族、阶级的印记。

同时由于个人的内在因素,如素质、经历、修养等等的影响而产生的个体审美差异也很大。

同样是《蒙娜丽莎》,不同的人去看,体验到的东西就不一样。

读陶渊明的诗,小时候读,诗中很多东西我们是体会不到的,到了自己人生经历比较丰富了,经历了很多酸甜苦辣后,我们再去读,感受就会深了。

“最优美的音乐对非音乐的耳朵没有意义,不是对象。

”即生动地说明了美感的差异性。

审美感受具有时代差异,它是随着时代而发展变化的。

在欧洲中世纪,神权高于一切,当时的绘画、雕刻的圣母像,几乎千篇一律地都得戴上大大小小的灵光圈,而且面部严肃、呆板、无表情,以显示神的威严与至高无上。

与之相对立的文艺复兴时代、启蒙时代,神权动摇了,人们的审美观改变了,正在新兴的资产阶级的审美理想肯定了人生和自然。

在威尼斯画派中,画家所描绘的圣母和天使,从不作禁欲的容态,她们都带有美丽的目光色的头发,穿着华丽的衣服,好像是时髦的少女。

应该说,这些相信人的力量的时代之音,正是受时代影响。

审美感受具有民族差异。

这种差异性主要来源于历史形成的民族共同性,是各个民族中共同的风俗、习惯、生活方式、心理状态在审美活动中的反映。

不同的生活习惯、生活方式传统、民族情感和心理特征,形成了各民族不同的审美观。

就拿对花的欣赏来说,法国人喜欢百合,英国人喜欢玫瑰,美国人喜欢山杞,中国则以牡丹作为花中之王。

又如装饰,印度妇女喜欢在额头上点一个彩点,菲律宾妇女喜欢嚼槟榔把嘴染红,洛洛族妇女在自己的嘴唇上钻一个孔,孔里穿上一个叫“呸来来”的金属或竹的大环子,以显其美。

论美感的差异性与共同性摘要:自鲍姆加登建立了他的“美学”后,人类能力中的“感性”便越来越为研究所重视,审美主体对美的感受能力、鉴赏能力也随之而不断提高,然而这种感受是有差异性和共同性的。

该文主要从时代、民族、阶级及个体因素等几个方面浅析了美感的差异性和共同性,并初步提出了自己对培养审美能力的一些浅显的看法。

关键词:审美感受;差异性;共同性;培养一.造成美感差异的原因人是审美的主体,具有审美的能力,而审美又属于社会的一般意识形态,与一定时代的社会生活发生较为直接的联系。

它受着社会政治、经济、文化各种因素的影响,有着鲜明的时代、民族、阶级的印记。

同时由于个人的内在因素,如素质、经历、修养等等的影响而产生的个体审美差异也很大。

就美感的共性来看,因为生活在同一时代、同一阶级里的人,往往受同样的外部条件,如地理环境的一致、风俗习惯、语言气质,以及历史文化传统等的共同因素的影响,而且由于又是生活在一个互相一寸的共同体中,思想感情上的相互渗透、相互影响也是必然的,因而在美感上也容易产生共同性。

就美感的个性来看,由于每个人的经济地位、生活方式、文化教养、生活的环境、道理、命运和遭遇,以及心境、兴趣爱好又往往是不同的,因而也就同意形成各不相同的美感。

[1]二.美感的差异性和共同性(1)美感的差异性审美感受具有时代差异,它是随着时代而发展变化的。

在欧洲中世纪,神权高于一切,当时的绘画、雕刻的圣母像,几乎千篇一律地都得戴上大大小小的灵光圈,而且面部严肃、呆板、无表情,以显示神的威严与至高无上。

与之相对立的文艺复兴时代、启蒙时代,神权动摇了,人们的审美观改变了,正在新兴的资产阶级的审美理想肯定了人生和自然。

在威尼斯画派中,画家所描绘的圣母和天使,从不作禁欲的容态,她们都带有美丽的目光色的头发,穿着华丽的衣服,好像是时髦的少女。

应该说,这些相信人的力量的时代之音,正是受时代影响。

审美感受具有民族差异。

这种差异性主要来源于历史形成的民族共同性,是各个民族中共同的风俗、习惯、生活方式、心理状态在审美活动中的反映。

“一千个读者有一千个哈姆雷特”——浅论审美感受的差异性和共同性及其培养严妍(常熟理工学院人文社科系江苏常熟215500)摘要:自鲍姆加登建立了他的“美学”后,人类能力中的“感性”便越来越为研究所重视,审美主体对美的感受能力、鉴赏能力也随之而不断提高。

然而这种感受是有差异性的,同时又是有某些一致性的。

该文主要从时代、民族、阶级及个体因素等几个方面浅析了美感的差异性和共同性,并初步提出了自己对培养审美能力的一些浅显的看法。

审美感受;差异性;共同性;培养关键词:“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”,在儿时还未读过莎士比亚剧作,就已听说了这句话,但却一直不能理解。

后来,随着年龄的增长、感性认知和理性知识的丰富,才明白:这句西谚讲的就是文学审美感受中的差异性。

1.审美感受的差异性人是审美的主体,具有审美的能力,而审美又属于社会的一般意识形态,与一定时代的社会生活发生较为直接的联系。

它受着社会政治、经济、文化各种因素的影响,有着鲜明的时代、民族、阶级的印记。

同时由于个人的内在因素,如素质、经历、修养等等的影响而产生的个体审美差异也很大。

同样是《蒙娜丽莎》,不同的人去看,体验到的东西就不一样。

读陶渊明的诗,小时候读,诗中很多东西我们是体会不到的,到了自己人生经历比较丰富了,经历了很多酸甜苦辣后,我们再去读,感受就会深了。

“最优美的音乐对非音乐的耳朵没有意义,不是对象。

”即生动地说明了美感的差异性。

审美感受具有时代差异,它是随着时代而发展变化的。

在欧洲中世纪,神权高于一切,当时的绘画、雕刻的圣母像,几乎千篇一律地都得戴上大大小小的灵光圈,而且面部严肃、呆板、无表情,以显示神的威严与至高无上。

与之相对立的文艺复兴时代、启蒙时代,神权动摇了,人们的审美观改变了,正在新兴的资产阶级的审美理想肯定了人生和自然。

在威尼斯画派中,画家所描绘的圣母和天使,从不作禁欲的容态,她们都带有美丽的目光色的头发,穿着华丽的衣服,好像是时髦的少女。

学习美学的心得体会7篇在没有上美学这门课时就感觉到这门课程不是那么的简单去懂,虽然说现实生活中处处都是和美有关的事物,但是当自己真正来体会是却很难。

就像有一句话是:“爱美之心,人皆有之。

”几乎全部的人都说过,我也常说,但也就是一说,从来没有深究过为什么人皆有爱美之心。

生活中也很少有人来想这些,而美学这门课就带我们深入的了解为什么是美。

上之前自己在网上搜寻一些关于美学这方面的内容,做了初步的入门。

教师的讲解中给我们介绍了几本关于美学这方面的书籍,就拿《美学原理》来讲,虽然不是太深入的去读这本书。

但通过阅读自己也学习到了不少东西。

这本书主要介绍的是:一、美的本质及特征。

人们在自由制造活动中和看到表达人的自由制造特性的事物时就会产生引起喜悦的美感。

所以,美的最终根源、美的本质是自由制造。

自由制造是人类宝贵的特性自由制造是指人们在熟悉客观必定性、规律性的根底上,能动地去改造世界,以实现人类的目的和要求的活动。

自由制造能够成为美的根源,是由于人能在他所制造的对象和产品中直观自身,看到自身力气、才智和才能以及目的和抱负的实现,可以感到自由制造的巨大喜悦,产生美感。

所以我们可以说,美是主体与客体的统一,是在人类的劳动实践中产生的。

二、美的产生。

美具有有用价值与审美价值有用价值是指事物能满意人们物质生活需要的价值。

审美价值是指事物能够通过使人产生美感而带来精神喜悦的价值。

人们对有用价值的熟悉先于对审美价值的熟悉,审美价值是在有用价值的根底上产生的。

人们早期的审美价值观和产品的有用价值是亲密联系在一起的。

随着人类物质文明和精神文明水平的不断提高,审美价值与有用价值直接联系才渐渐进展和完善起来。

美是怎样产生的呢?1、美产生于劳动。

2、在美的产生过程中有用价值先于审美价值。

3、从有用价值到审美价值的过渡中,人类的观念形态起了中间环节的作用4、在制造美的实践过程中,主体与客体是一种辩证关系。

三、社会美,自然美和艺术美。

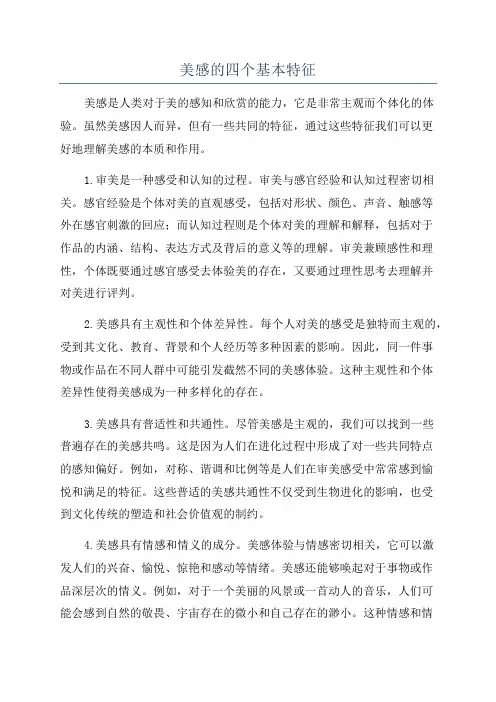

美感的四个基本特征美感是人类对于美的感知和欣赏的能力,它是非常主观而个体化的体验。

虽然美感因人而异,但有一些共同的特征,通过这些特征我们可以更好地理解美感的本质和作用。

1.审美是一种感受和认知的过程。

审美与感官经验和认知过程密切相关。

感官经验是个体对美的直观感受,包括对形状、颜色、声音、触感等外在感官刺激的回应;而认知过程则是个体对美的理解和解释,包括对于作品的内涵、结构、表达方式及背后的意义等的理解。

审美兼顾感性和理性,个体既要通过感官感受去体验美的存在,又要通过理性思考去理解并对美进行评判。

2.美感具有主观性和个体差异性。

每个人对美的感受是独特而主观的,受到其文化、教育、背景和个人经历等多种因素的影响。

因此,同一件事物或作品在不同人群中可能引发截然不同的美感体验。

这种主观性和个体差异性使得美感成为一种多样化的存在。

3.美感具有普适性和共通性。

尽管美感是主观的,我们可以找到一些普遍存在的美感共鸣。

这是因为人们在进化过程中形成了对一些共同特点的感知偏好。

例如,对称、谐调和比例等是人们在审美感受中常常感到愉悦和满足的特征。

这些普适的美感共通性不仅受到生物进化的影响,也受到文化传统的塑造和社会价值观的制约。

4.美感具有情感和情义的成分。

美感体验与情感密切相关,它可以激发人们的兴奋、愉悦、惊艳和感动等情绪。

美感还能够唤起对于事物或作品深层次的情义。

例如,对于一个美丽的风景或一首动人的音乐,人们可能会感到自然的敬畏、宇宙存在的微小和自己存在的渺小。

这种情感和情义的成分是美感的重要组成部分,它使得美感具有独特的情绪共鸣和人类意义。

美感作为人类的基本感知和认知能力,已经在我们的生活和文化中起到了重要作用。

它不仅仅体现在艺术和文学作品中,也贯穿于我们的日常生活中的各种体验中。

通过理解美感的基本特征,我们可以更好地欣赏和体验美,拓宽我们的审美视野,提升我们的生活质量。

美感的共之同间性的与辩差证异关性系1115403048朱宇美感是人接触到美的事物所引起的一种感动,是一种赏心悦目、怡情悦性的心理状态,是人对美的认识、评价与欣赏。

从微观角度来看,一个人的审美能力主要指他在审美实践和审美教育中所取得的感受美的能力。

从宏观方面来看,感受美的能力主要指人类在社会实践中逐步形成、完善并世代相传的审美心理、心理功能。

因此,基于同一事物或不同事物之间的美感既有共同性,亦有差异性。

俗话说:艺术无国界。

其实,审美也是不分国界的,即美感具有共同性。

它表现在同一时代或不同时代的民族、阶级、阶层之中,对于那些拥有自然美、造型美以及艺术形式美且不具有鲜明社会内容的审美对象而言,其共同性表现得尤为普遍和显著。

如断臂维纳斯的残缺之美,《蒙娜丽莎》的神秘微笑等,无论在地球的哪个地方,它们都被视为伟大的艺术杰作。

此外,人类的共同利益驱使着大家产生共同的心理感受,也就必然产生共同的审美。

“有100个观众就有100个哈姆雷特”则体现了审美的差异性。

由于每个人自小的生活环境、生活经历不同,导致其文化修养、性格气质也各不相同,对于同一出戏或同一件艺术品,他们的审美角度、审美情趣、审美能力和美感特征必定是迥异的。

就像有人追求法式浪漫精致的生活,有人偏爱美国的随性自由,还有的敬佩英国人的守礼严谨……美感的共同性与差异性相互依存且密不可分,我们需要用辩证的态度去看待。

共同性中总有差异性,差异性也只有在共同性的基础上才能表现出来。

例如国际大品牌与小设计师品牌的服装,两者在款式设计上都独具匠心,颇具各设计师的独特风格。

而且服装都时尚舒适,能够反映当下的流行趋势。

不过,两者在审美上还是有很大区别的。

首先,国际大品牌服装大多历史悠久,文化积淀深厚,像我们耳熟能详的HERMES,创立于20世纪20年代的法国,创始人Thierry HERMES从经营马具开始打造他的时尚王国,其马车图案是它博大文化的传统象征。

其次,大品牌服装注重品质和工艺,致力于每个细节的完美无缺。

美感的共同性体现了美感的共性特征。

在审美主体的个性特征中,蕴涵着时代、民族、阶级、人类社会的共性。

其表现为:时代共同性。

生活在相同时代的人的美感,具有这一时代人所共有的美感特征。

民族共同性。

属于同一民族的人的美感,具有这一民族所共有的美感特征。

阶级共同性。

属于同一阶级的人的美感,具有这一阶级所共有的美感特征。

美感的差异性是由审美主体的个性特征决定的。

个人的境遇、性格、职业、文化修养、实践等千差万别,他们的不同,造成了美感的差异性。

美感的差异性表现为:时代差异性。

受时代的物质条件、社会关系以及一定的政治、哲学、文化等思想的制约,形成的各个时代不同的审美理想、审美观念、审美趣味以及爱好等,表现为不同时代的美感差异性。

如唐代人认为妇女丰腴为美,而宋代人则不以为然。

民族差异性。

由于各民族的经济状况、生活习惯、地域、性格、趣味、爱好等的不同,这种不同又渗透到美感中,形成不同民族的美感差异性。

如对人体皮肤的欣赏,非洲西海岸的黑人认为皮肤黝黑为美,印第安人赞美扁头,而另一民族的人则认为那扁头象是白痴的头。

阶级差异性。

不同阶级的人的经济地位、生活方式、文化观念等的不同,形成了美感差异性。

如饥区的灾民总不去种兰花,象阔人老太爷一样,贾府上的焦大也不爱林妹妹。

个人差异性。

个人的生活环境、生活道路、命运和遭遇以及文化修养与心境的不同,形成不同的个人的美感。

面对同一个审美对象,由于以上的不同,所引起的美感是不同的。

个人的心境、情绪的不同,所处的生活环境不同,社会分工的实践的不同,都会影响到美感,表现为美感的差异性。

人类的美感共同性。

人类所共有的不同于动物的人性特征,在美感中表现为美感的共同性。

如对于真诚、挚热的爱情的赞美。

对无私母爱的赞美等等。

后人对前人优秀遗产的继承和发展,使不同时代的人具有美感上的共性特征。

不同民族和地域的相互联系和交往,文化的相互融合,使不同民族和地域的人的美感具有了共同性。

美感的共性和个性的关系是辨证统一的,美感的个性必然表现出社会的普遍性——共性,共性寓于个性之中,个性则表现共性,二者辨证统一在一起,互以对方的存在为前提。

美学专题作业1.22009年07月12日星期日 20:39一、填空题1.就美学的内容而言,基本上包括(美学理论)、(美学史)和(门类美学)三个部分。

2美论、美感论和美的形态论构成了美学理论的“骨干”。

3艺术美论、审美论和美育论构成了美学理论的丰满的“血肉”。

4.人通过劳动培养了自身精神能力的专注性,并且在不同方面发展了自身的感观的特性,包括概括性、联系性、情感性和创造性。

5.审美关系是合目的性与合规律性_的统一;是_真_与__善_的统一。

6.人同世界的精神关系,我们可以把它分作三种:认识关系、功利关系_和审美关系。

二、名词解释1.美学:哲学的一个分支,论述美和美的事物,尤指对审美鉴赏力的判断。

2.审美直觉:审美直觉是人们在长期的社会实践活动中逐渐形成的、建立在审美观察和审美体验之上的高级的审美感知能力,是一种以主观的情感体验去观照自然和现实,让审美对象激发主体的情感,又将主体的情感溶入审美对象之中的表象运动。

3.美感:美感指具体的审美感受,即美感的心理结构及其运动形式,它表现为主体在欣赏美的对象时综合的心理反应。

4.审美个性:审美个性是通过群体的审美意识的渗入和个体审美心理结构的形成而展现丰富的、多样的审美特征。

三、判断正误并简要说明理由:1.“美在于客观形式”。

答:此观点错误。

这种观点只是对美作了一些经验性的描述和归纳,缺乏普遍意义。

因为美是人类生产劳动实践的产物。

在劳动实践中,对象对人的自由本质的肯定,或者说人的本质力量的对象化,才体现了美的本质。

2.“美在于人的自然生理—心理基础”。

答:此观点错误。

这种观点主要是用精神分析美学,它最基本的主张就是强调人的无意识和本能冲动在艺术创造与审美活动中的决定作用和深层动因,它对事物、现实、感性只是从客体的或主观的形式去理解。

四、简答题:1.简述黑格尔关于美的基本观点。

(1)从内容与形式的辨证统一考察美;(2)从历史主义方法出发去考察美的本质(3)从以“劳动”为中介的主体和对象统一出发去考察美。

孟子的人格美及美感共通性是指每个人都可以从孟子的人格美中获得共同的美感。

孟子的人格美包括他的忠诚、慈悲、忍耐、勇敢、正义以及正直等等。

孟子认为,一个人应该坚持正义,以公正的态度对待他人,不要以自私的目的去行动。

他还主张人们应该互相尊重,友爱互助,以及坚持和平的原则。

孟子的人格美及美感共通性是指不论是什么国家、什么时候,人们都可以从孟子的人格美中感受到相同的美感。

孟子的人格美及美感共通性可以帮助我们更好地理解彼此的价值观,更好地和谐相处。

(名词解释)审美判断:是审美展开过程中的特定阶段,是对于对象的美与不美或美丑程度以及得失高下的判断。

喜剧:是指以严肃的题旨为灵魂,以机智幽默讽刺等为艺术表现手段,通过引人发笑来鞭挞丑,征服丑。

并显示实践主题自尊自豪优越胜利的一种审美对象。

崇高:是指主体和客体处在矛盾激化中,最终以主体实践征服客体,在形势上往往表现出一种粗犷刚健雄伟的特征,给人以惊心动魄的审美感受。

优美:是一种静态的,柔性的,内柔外秀的和谐美,它的特征是主体与客体处于相对统一和平衡状态,给人以轻松愉快和心旷神怡的审美感受。

人化的自然:是指通过人类的实践活动,使人同自然发生密切的关系,并在自然中打上人类创造性的标记而被改造了的自然。

悲剧:是美丑矛盾冲突的表现。

在一定历史时期内还具有强大力量的旧势力对于新生力量的暂时性压倒,表现为正义的毁灭,英雄的牺牲,在严重阶级斗争中,显示出被压迫的先进人物的抗争精神,体现了悲剧人物的崇高美,是美在特殊历史条件下的表现。

美感:是客观美的能动反应,它是在直接接触到美的事物时所引起的一种动情作用,是一种赏心悦目的心理状态,是对于美的一种认识和欣赏。

艺术美:是指存在于一切艺术作品中的美,是艺术家创造性劳动的产物。

由于艺术家从自己的审美理想出发,在艺术创作中倾注了自己的思想、情感、智慧和劳动,所以使之显现出艺术独创的美。

社会美:是社会生活的美,存在于社会生活的各个领域。

但并不意味着凡社会生活现象都是美的。

社会美必须符合以下三方面的条件:只有体现了人类进步理想和愿望符合历史发展趋势,显示了客观规律必然性的社会生活才是美的;只有充分显示出人的自由自觉的创造本质、体现出人的本质力量,能实现人生价值的社会生活才是美的;为人类提供人生意义、人生理想、人生经验,并能激发人的美感的社会生活才是美的。

自然美:是产生和存在于自然界中的美,指自然事物、自然现象及其关系所呈现出来的美。

自然美一般分为两类,一类是未经人类直接加工改造的,它们保留了自然的原生状态,以其天然的本来面目呈现于我们面前。

关于美感的差异性与共同性的思考

美感是一种复杂的概念,它定义着人们对颜色、音乐、空间、食物等概念的主观感受。

人们会有比较相似的喜好,但也会有很大的差异,比如有人喜欢鲜明的色彩,而有些人则偏爱柔和的色彩;有人喜欢甜美的旋律,而有些人则喜欢奔放的旋律;有人喜欢宽敞明亮的空间,而有些人则喜欢温馨私密的空间。

美感上的差异体现在文化、习俗、背景、品位、价值观等方面,一个人喜欢某样东西,不一定全都是自己的原因,也可能由周围的环境所影响。

不管是何种形式的美感,只要能使人们感受到那种美好之感,就属于正常的美感范畴。

美感也可以培养,比如让人们接受新潮的艺术、体验不同的风景,去了解不同的文化,也许会对美感有重大的改变。

美感具有一定的共同性,即一个人有共同的品位,尽管不同的色彩、音乐、空间等可能会让人欣赏感不同,但通过他们的感受理性思考,最终也可以给出类似的美感评价。

比如,可以从同一张画中获得不同的感受,但大家最终都会对这幅画说出同样精美的评价。

所以,美感是一种共同性,即在某种程度上可以被理解和共享,而差异性则是表现在具体的主观感受上的。

论美感的差异性与共同性

摘要:自鲍姆加登建立了他的“美学”后,人类能力中的“感性”便越来越为研究所重视,审美主体对美的感受能力、鉴赏能力也随之而不断提高,然而这种感受是有差异性和共同性的。

该文主要从时代、民族、阶级及个体因素等几个方面浅析了美感的差异性和共同性,并初步提出了自己对培养审美能力的一些浅显的看法。

关键词:审美感受;差异性;共同性;培养

一.造成美感差异的原因

人是审美的主体,具有审美的能力,而审美又属于社会的一般意识形态,与一定时代的社会生活发生较为直接的联系。

它受着社会政治、经济、文化各种因素的影响,有着鲜明的时代、民族、阶级的印记。

同时由于个人的内在因素,如素质、经历、修养等等的影响而产生的个体审美差异也很大。

就美感的共性来看,因为生活在同一时代、同一阶级里的人,往往受同样的外部条件,如地理环境的一致、风俗习惯、语言气质,以及历史文化传统等的共同因素的影响,而且由于又是生活在一个互相一寸的共同体中,思想感情上的相互渗透、相互影响也是必然的,因而在美感上也容易产生共同性。

就美感的个性来看,由于每个人的经济地位、生活方式、文化教养、生活的环境、道理、命运和遭遇,以及心境、兴趣爱好又往往是不同的,因而也就同意形成各不相同的美感。

[1]

二.美感的差异性和共同性

(1)美感的差异性

审美感受具有时代差异,它是随着时代而发展变化的。

在欧洲中世纪,神权高于一切,当时的绘画、雕刻的圣母像,几乎千篇一律地都得戴上大大小小的灵光圈,而且面部严肃、呆板、无表情,以显示神的威严与至高无上。

与之相对立的文艺复兴时代、启蒙时代,神权动摇了,人们的审美观改变了,正在新兴的资产阶级的审美理想肯定了人生和自然。

在威尼斯画派中,画家所描绘的圣母和天使,从不作禁欲的容态,她们都带有美丽的目光色的头发,穿着华丽的衣服,好像是时髦的少女。

应该说,这些相信人的力量的时代之音,正是受时代影响。

审美感受具有民族差异。

这种差异性主要来源于历史形成的民族共同性,是各个民族中共同的风俗、习惯、生活方式、心理状态在审美活动中的反映。

不同的生活习惯、生活方式传统、民族情感和心理特征,形成了各民族不同的审美观。

审美的民族差异,又集中表现在艺术作品中。

如元杂剧《西厢记》中的崔莺莺和英国莎士比亚戏剧《罗密欧与朱丽叶》中的朱丽叶,个性明显不同。

同是追求婚姻自由的贵族女子,但她们在向自己的意中人表达爱情时,采用的方式却完全不同。

朱丽叶大胆真挚,感情像火焰般炽热:我就把一切都交给你,随着你,我的主人,要到哪里,就到哪里。

而莺莺却是含蓄蕴藉,表达方式隐晦曲折。

她要约会张生,却写下:待月西厢下,迎风户半开,拂墙花影动,疑是玉人来。

并将诗句佯怒扔给红娘,要她去“斥责”张生。

月夜,张生如约前来,欣喜的莺莺却正色训斥他一顿。

从朱丽叶与崔莺莺二者表达爱情的方式中,我们不难见出审美的民族差异。

[2]

审美感受具有阶级差异则是更显而易见。

不同阶级有不同的审美情趣,而且还有不同的审美标准。

鲁迅先生说“自然,‘喜怒哀乐,人之情也。

’然而穷人绝无开车交易所折本的懊恼,煤油大王那会知道北京捡煤渣老婆子身受的酸辛,饥

区的灾民,大约总不去种兰花,像阔人老大爷一样,贾府上的焦大也不爱林妹妹的。

”这说明不同阶级的经济地位、生活方式、心理和需要等制约着人的趣味和爱好。

阶级是一个历史的具体的存在,一个阶级的趣味和美感也必然表现出具体的历史的内容。

处于上升时期的阶级趣味和美感是先进的世界观、特别是先进的审美指导下形成的。

因而,在一般情况下,它们能表现社会发展的趋向和要求。

处于没落时期的反动阶级,由于它们的世界观、特别是审美观随着社会的发展,已是腐朽的、反动的,不仅不能反映出客观世界的美的食物,而且扭曲了客观世界的真实性质。

个人差异性所产生美感的差异。

每个人的生活环境、生活道路、命运和遭遇以及文化艺术修养与心境等等,是各不相同。

每个人的生理素质与社会素质就好像树的叶子一样,没有完全相同的。

这种不同决定了一个人的特殊性格、需要、爱好和情感的体验,形成了个人的审美情趣和美感。

例如有人喜欢杜甫的诗,有人喜欢李白的诗;即使面对同一审美对象,由于欣赏着的经历和环境的不同,所引起的审美感受和体验也是各不相同的。

同是明月,既有苏轼在《水调歌头》中的“明月几时有,把酒问青天”那种飞进神话世界里的浪漫主义幻想,也有李白在《静夜思》中的“床前明月光,疑是地上霜”那种明月引起悱恻眷恋的乡愁和情怀的,以及冯延巳在《三台令》中的“明月,明月,照的离人愁”的悲凉情感。

这种个性的差异表现在诗中最为明显。

[3]

(二)美感的共同性

我们看到审美确有诸种差异性,然而,在审美过程中,人们对审美对象的审美评价也是有一个共同的审美标准的。

凡是体现了人类自由创造力,表现出人类对理想事物、理想社会、自由王国的向往与追求的,显示出人类历史进步趋向,并有助于人类走向进步的便是美的。

这一客观的、统一的审美标准可称之为历史的尺度。

但是一种标准的出现总有它产生的理由和根据,在审美标准的相对性中同样包含着绝对性的因素。

不同民族,不同阶级,不同时代具有共同的美。

[4] 不同时代具有共同性生活在相同时代的人的美感,具有这一时代人所共有的美感特征。

如哥特式建筑是从12世纪到16世纪盛行于欧洲的一种建筑风格,它改变了罗马式建筑的那种厚重、阴暗、圆顶拱门的样式,在盛行时期内,不仅宗教的建筑是这种风格,甚至服饰、家具和盔甲都带有哥特式建筑的影子。

这种哥特式建筑风格当然与罗马式的建筑风格有时代差异,但就哥特式建筑风格盛行的那个时代来说,具有普遍性与共同性。

不同民族的审美具有共性。

李白、普希金、雪莱这些伟大作家的诗篇的美,早已超越了本民族的地域,而成为全世界的艺术瑰宝。

艺术美范畴有共同性,自然美也有共同性,苏州园林、巴黎圣母院均被世界人民所接受。

社会美也有共同性,我国历史上人民一直喜欢像包公、海瑞这样的“清官”,同样,世界上其它民族对官吏的“美德”、“美政”也有着廉洁奉公、刚正不阿的要求。

可见人类各民族有着共同的审美意识。

[5]

不同阶级间也有共同美。

无产阶级的导师列宁非常热爱贝多芬的《热情奏鸣曲》;资产阶级的“铁血宰相”俾斯麦也异常喜爱《热情奏鸣曲》。

他们两人在这一点上有着共同的美感是无疑的。

故宫、颐和园是封建帝王按自己的审美趣味修建起来的,当年王臣嫔妃在这里寻欢作乐。

时至今日,作为劳动人民智慧和创造才能的结晶,它们早已被人民所珍爱。

显然,超越阶级的共同美是存在的。

三.审美能力的培养

古之圣人就已提出要以诗教来“荡涤其浊心”、“震其暮气”、“纳之于豪杰而后期之于圣贤”,这段话从人生哲学的高度讲美感的培养,讲诗教、乐教的重要性。

笔者认为,要培养审美能力,亲身的感性体验是基础。

审美是一种体验,是一种心境。

不论是何人,追求美的意向没有区别。

但是,什么样的现象才是美的?怎样去追求美?人的一生怎样才能成为美的?我们只有以崇高的审美理想作指导,才能有美的创造和美的生活。

[6]

首先,我们应学习哲学,哲学是美学基础理论的基础,也是人生的最高学问。

美学是哲学的一个分支,学习美学,必须先培养自己哲学的思考力和思维方式。

其次,应较系统地了解美学的基础知识,尤其是掌握美育学的基础知识,这是通向审美能力培养的理性向导。

要培养审美能力,还要注重艺术的熏陶。

如果说哲学是美学的理论基础,那么,艺术则是美学研究的具体对象和内容。

因此,培养审美能力,必须大量地熟悉和懂得艺术。

也就是说,我们应当养成爱好和欣赏艺术的能力和兴趣,应当熟悉古今中外的著名作家、画家、音乐家以及他们的作品。

对于一些美的自然景物也应多观光、多领略,有意识地培养对艺术的爱好。

叶朗先生认为:“审美能力是对无限丰富的感性世界和它的丰富的意蕴的一种感受能力。

”可见美感的培养可以使人得到一种广阔的心胸,成为一个充满生机的,明事理有作为的人。

所以艺术作品可以使我们感受到人生中的美好的、有价值的东西,使我们懂得珍惜。

同时也教会我们如何去自省、去引以为戒。

[7] “人不应当像走兽一般地活着,应当追求知识和美德。

”数个世纪前伟,大诗人但丁就这样告诉了我们。

如今审美恰恰赋予了我们人类这样一个机会,从美中获得教益、启迪和知识,扩展我们的心胸,丰富我们的人生,在审美观照下共同创造出真、善、美的人生画卷。

参阅文献:

[1]朱光潜.《朱光潜美学文集》.上海文艺出版社,1983.12.

[2]潘知常.《中西比较美学论稿》.百花洲文艺出版社,2000.1.

[3]李泽厚.《华夏美学》.天津社会科学院出版社,2001.11.

[4]宗白华.《美学散步》上海人民出版社,1997.1.

[5]严妍.《浅谈审美感受的差异性和共同性及其培养

[6]张跃生.《创造之幽——文学启示录》.湖北人民出版社,1999.2

[7]叶朗.《美学的意蕴》.人民大学出版社,2000.8.。