王逸与班固的屈原评价之争_蒋方

- 格式:pdf

- 大小:1.41 MB

- 文档页数:4

汉代对屈原评价的主要分歧,及其体现的思想和美学观念汉代对屈原的评价的主要分歧及其所体现的思想和美学观念主要有:(1)贾谊、刘安、司马迁对屈原的评价汉代文人对屈原的评价,总体上是褒扬的,特别是贾谊、刘安、司马迁等。

①贾谊:对屈原表示了极大的赞扬最早对屈原和《楚辞》作出评价的是贾谊,贾谊结合自身遭遇,写作《吊屈原赋》。

这篇辞赋对屈原表示了极大的赞扬,赞扬了他不向黑暗现实妥协,不与谄媚小人同流合污的品质。

但是他并不赞成屈原这种过于执着的性情。

②刘安:多方位的肯定屈原及其作品继贾谊后,对屈原及其作品给予较高评价的是刘安。

刘安对《离骚》作了很重要的评论,其主要内容有三点:a.他对屈原作品的评论,突出了“怨刺”的观点,强调《离骚》是通过回顾历史,“以刺世事”,继承了《诗经》的传统。

b.赞扬屈原与统治者作斗争和出淤泥而不染的高洁品质。

c.他对《离骚》的艺术成就给予了很高评价,指出其特点是寄托深远的比兴方法,这就接触到了一些浪漫主义特征,同时体现对《诗经》的继承和发展。

③司马迁:强调《离骚》“盖自怨生”和“发愤著书”司马迁和屈原一样,曾受过重大政治打击,并且以“屈原放逐,乃赋《离骚》”来激励自己。

他在《屈原贾生列传》中,在刘安的基础上又进一步发挥,更加突出《离骚》“怨”的特点。

他强调《离骚》是悲愤哀怨之作。

同时司马迁认为他的可贵就在于他敢于“直谏”,把个人安危抛之脑后,人民百姓的利益至上,将屈原的直谏能否被采纳和楚国的存亡联系起来,特别强调了屈原及其作品的政治意义。

司马迁认为自己的“发愤著书”正是在评论屈原及其作品基础上的扩展。

司马迁强调《离骚》“盖自怨生”和“发愤著书”,一方面继承孔子“可以怨”的思想,另一方面符合道家对黑暗现实愤激的特点。

(2)扬雄、班固、王逸对屈原的评价从西汉后期至汉末,学者对屈原的评价颇有分歧,最有影响的是扬雄、班固、王逸。

①杨雄:认为屈原的浪漫主义内容不符合儒家经典首先对屈原及其作品提出批评的是杨雄。

名词解释: 1温柔敦厚:见于《礼记·经解篇》:“孔子曰:入其国,其教可知也。

其为人也温柔敦厚,诗教也。

”孔颖达解释为“温,谓颜色温润;柔,谓性情和柔。

诗依违讽谏,不指切事情,故曰温柔敦厚诗教也。

” 要求作诗者“怨而不怒”“哀而不伤,乐而不淫”,即合于“中和”的要求。

2“兴观群怨”:孔子的“兴观群怨”说对后来的诗学理论产生了极为深远的影响。

①兴(文学作品的审美作用)朱熹解释为“感发志意”,指诗歌的生动具体艺术形象可以激发人的精神之兴奋,感情之波动,从吟诵、鉴赏诗歌中可以获得一种美的享受。

②观(文学作品的认识作用)侧重诗歌所反映的社会政治与道德风尚状况以及作者的思想倾向与感情心态。

观世与观志是读诗的两个重要方面。

③群(文学作品的团结作用)“群”,就是“群居相切磋”。

文学作品可以使人统一思想,提高认识,交流感情,加强团结。

④怨(文学作品干预现实、批评社会的作用)”怨”的主体是对现实不良政治的批判。

但怨的对象不一定都是“上政”,可以对社会不合理现象的牢骚和感情上的不如意。

3.以意逆志:孟子《万章》上篇,针对《诗·小雅·北山》:故说诗者,不以文害辞,不以 辞害志,以意逆志,是为得之。

读诗不能以“以文害辞,以辞害志”,亦即不能以个别文字影 响对词句的了解,也不能以个别词句影响对原诗本意的认识,应当“以意逆志”,即用自己对 诗意的准确理解,去推求作者的本意。

对“以意逆志”的理解,历来有两种不同的意见:一是 以己之意,逆诗人之志,二是以诗人之意,逆诗人之志。

4.知人论世:孟子批评和欣赏文学作品的重要原则与方法。

要正确地做到“以意逆志”须要能“知人论世”,深入地了解诗人的生平,思想,品德、遭遇等状况以及诗人所处的时代状况。

5大音希声,大象无形:老子提出的命题,意思是说真正美妙的声音是听不见的,真正美妙的形象是看不见的。

老子认为具体的声音只是声音美的一部分,不是全美,故非“大音”,而“无声”则可以使你去想象全部最美的声音,而不受有限声音的局限,故而是“大音”。

湖北省武汉市部分重点中学2022-2023学年高二下学期期中联考语文试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、非连续性文本阅读阅读下面的文字,完成小题。

材料一:贾谊和司马迁是汉朝初年较早对屈原作出评价的人。

二人距离屈原时代未远,知识结构依然丰富多元,在面对屈原时相较而言没有时代的隔膜和文化的疏远,因此更能以一种公允的态度审视屈原其人。

贾谊为贬谪之士,司马迁为刑余之人,他们身上都背负了巨大的政治失意和精神痛楚,遭际的相似也使得他们能够对屈原抱有理解和同情。

司马迁在著述时对屈原的高尚节操和文学才华毫不吝惜赞美之言,同时,他也毫不避讳地指出了屈骚中的怨诽色彩:“信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

”可以看出,在政治上实现“大一统”而思想文化尚存战国风气的背景下,汉初士人依然能够直面人性的真实,对君父观念的推崇也未能压制失意士人回归自我内心的观照,即不平则鸣的士不遇情结。

在司马迁的观念里,身遭诋毁,报国无门,怨是在这种客观环境中自然产生的情绪,光明坦荡,或者至少是可以包容理解的。

但这种窘迫境遇下对于君主的怨,并不局限于针对一人的怨毒,更多的应该是对于时命的无力感,还有对于文人身份及其价值体认上的无措。

在贾谊、司马迁等人高扬屈原伟大人格之后,汉代对屈原的态度进入了由肯定到否定的阶段。

其中,具有代表性的是扬雄和班固。

其时距离屈原所在的年代渐远,他们对于屈原的认识不免囿于时代和自身的限制,从中可以看出儒门独尊的时代里文人风气的转变。

面对专制制度的高压,他们已经能够更加平和驯顺地接受规训,不再像司马迁和贾谊那样抑郁悲愤。

扬雄和班固对于屈原共同的责难便是他的固执一死以及文章中怨愤情绪的流露。

屈骚精神中直白表露怨诽情绪、坦陈自我意志的部分与汉代自觉工具化的儒家思想格格不入。

在经学为学术主流的情况下,屈原作品的命运只有湮灭和妥协两途。

班固和王逸对屈原为人为文的评价班固和王逸对屈原为人的评价屈原,中国古代伟大的诗人和政治家,他的一生充满了传奇和辛酸。

他是楚国的文官,深受楚怀王的信任和器重。

然而,由于他力主联齐抵抗秦国的侵略,遭到了贵族和保守派的排斥,最终被流放而终结了自己的生命。

班固和王逸作为后世的学者,对屈原的评价各有不同。

班固,西汉时期的文学家和历史学家,他在《汉书·艺文志》中对屈原进行了评价。

班固认为屈原是“辞章之瑰丽者,著作之盛者”,他的文学才华和作品的数量在当时的文坛上是无人可比的。

屈原的作品主要以《离骚》、《九歌》和《天问》为代表,其中《离骚》被誉为中国古代文学的巅峰之作。

班固赞扬屈原的诗歌充满了激情和豪情壮志,其辞章之瑰丽使人们为之倾倒。

他的作品独具风格,语言优美,思想深邃,给后人留下了宝贵的文化遗产。

班固认为屈原是中国文学史上的一位伟大人物,他的作品对后世影响深远。

与班固不同,王逸对屈原的评价更加全面和深刻。

王逸认为屈原不仅是一位杰出的文学家,更是一位卓越的政治家和爱国者。

他在《楚辞》的序言中称赞屈原为“楚国之良臣,贤士之极品”。

王逸认为屈原在楚怀王的统治下,为国家的繁荣和民众的福祉做出了巨大的贡献。

屈原主张联齐抵抗秦国的侵略,他为了捍卫楚国的尊严和地位,不惜一切代价,甚至以身殉国。

屈原的爱国精神和牺牲精神深深地打动了王逸,他认为屈原是一位真正的英雄和楷模。

班固和王逸对屈原的评价虽然有所不同,但都对他的文学才华和爱国精神给予了高度赞扬。

屈原不仅是一位杰出的文学家,也是一位卓越的政治家和爱国者。

他的作品承载了他对国家的深情和对民众的关怀,他的诗歌充满了热情和壮志豪情。

屈原的离世给中国文化史留下了一道伤痛的印记,但他的精神将永远激励着后人。

屈原的作品至今流传下来,成为中国文化的瑰宝。

他的爱国精神和追求卓越的品质令人敬佩。

他的诗歌充满了激情和豪情壮志,语言优美,思想深邃。

他的作品不仅具有历史价值,更是后人学习和崇拜的对象。

汉代经学演化与屈原评价之纷争陈元锋在先秦留给汉代的文化典籍中,有两部纯文学作品:北方的《诗经》与南国的《楚辞》。

《诗经》为先儒所传的“六艺”之一,在经学昌盛的汉代,它理所当然地被奉为文学创作和批评的圭泉。

而围绕对屈原及其作品的研究评价,却经历了一场几乎贯穿两汉的长期论争。

论争大体可分三个阶段,代表人物分别是司马迁、班固和王逸。

汉人对屈原评价的分歧实质上反映了在经学一统的特定背景下,汉代文学思想曲折发展的轨迹,成为汉代文学批评理论的一个重要组成部分,并对后代文学创作和理论发生不小的影响。

一、史学家的评价一司马迁的《屈原列传》司马迁以极大的同情和敬意为屈原立传,高度赞扬其人格的光明峻洁,并从“屈原放逐,乃赋《离骚)’’的精神中极取力量,成为发愤著书的强大动力,终于完成被称为“无韵之《离骚)’’的历史巨著《史记》。

在中国文学史上,司马迁是屈骚传统的第一个伟大继承者。

汉代屈原研究和司马迁著《史记》及儒学昌盛,都自武帝时代始,其间颇有些倚伏交结的关系值得探究。

司马迁青年时期,汉武帝即已罢默黄老、刑名百家之言而独尊儒术,标志着汉代经学的正式确立。

由于经学是由官方提倡和控制的官学,因此帝王的好尚和举措在很大程度上影响着经学的发展态势。

武帝虽设五经博士,但他最信奉和推崇的还是一部董仲舒传授的《公羊春秋》。

公羊家称:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。

”最能迎合汉帝国强本干弱枝叶、尊王攘夷、巩固封建统一政权的政治需要。

董仲舒为江都相时还曾以《春秋》治国,行于一时(((汉书·董仲舒传》),并著有《公羊董仲舒决狱》十六篇(((汉书·艺文志》),取得了实际政治效果。

后来公孙弘以治《公羊春秋》任垂相封候,更使“天下学士靡然向风矣”(《汉书‘儒林传》)。

可见公羊学一时之独盛,非其他诸经所能比,也可见依附政治是经学取得统治者青睐的重要条件。

因此,就当时经学本身而言,除《公羊春秋》外,部分经书的研究尚能保持学风较朴实、学术受政治干扰较少的特点。

、简答:兴观群怨的内涵是什么或名解:兴观群怨(1)这是孔子在《论语·阳货》篇中提出的关于文学作品的社会作用的说法。

(2)所谓“兴”,宋代朱熹解释为“感发志意”,孔安国说是“引譬连类”,意思是通过诗歌的想象引发人的思想情感。

“观”是指诗歌的认识作用,汉代郑玄解释为“观风俗之盛衰”,朱熹解释为“考见得失”,总的意思是通过诗歌可以见出社会的盛衰得失和诗人的主观方面。

“群”是指文学作品的团结、协调作用。

孔安国说是“群居相切磋”,即通过文学活动达到使人际关系和谐,加强团结的作用。

“怨”是文学作品干预现实、批评社会的作用。

孔安国说是“怨刺上政”、朱熹说是“怨而不怒”。

(3)孔子的“兴观群怨”说是现实主义的文学批评理论的源头,对后来的现实主义的文学批评理论和现实主义的文学创作产生非常积极的影响。

二、简答“兴观群怨”是孔门诗学对《诗》的社会功能的概括。

《论语·阳货》:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

”“兴”,孔安国认为是“引譬连类”,《明诗》:“子夏监绚素之章,子贡悟琢磨之句。

”即说“兴”是一种《诗》中体现出来的手法。

朱熹则从审美角度认为“兴”是“感发志意”,是从欣赏诗歌中获得一种感染和审美感受。

“观”,指通过所吟之诗观个人的品行志向。

孔子认为从《诗》可以“观风俗之盛衰”,朱熹则认为可以“考见得失”,都看到了《诗》的对国家社会的反映功能。

“群”,指《诗》可以使人统一思想,交流感情,加强团结。

“怨”,指《诗》有抒写不满,泻导人情之功用。

孔子用“怨”肯定了诗有批判现实的作用。

“兴、观、群、怨”说这是孔子在《论语·阳货》篇里提出来的关于文学作品的社会作用的说法。

《阳货》篇记载说:“子曰:小子何莫学夫诗诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

”兴,指诗歌具体安排的艺术形象可以激发人的精神之兴愤,可以使人从诗歌鉴赏中获得一种美的享受;观,是指诗歌真实地反映社会政治和道德风尚状况,因而能让人从中观察出政治的得失和风俗的盛衰;群,则是人为诗歌可以有使人互相交流感情,加强团结的作用;怨;是指文学作品有干预现实、批评社会的作用。

历代名人名家对屈原的评价,司马迁对屈原的评价颇高!汉代屈原论争可分为三个阶段。

第一阶段为汉代初年至西汉宣帝时期第二阶段为西汉元帝年间至东汉和帝时期第三阶段为东汉安帝时期至东汉末。

汉代士人对屈原的论争体现出汉代学术观念的变迁:第一阶段以黄老之术治国,此阶段士人对屈原持肯定态度;第二阶段为儒学独尊时期,此阶段扬雄、班固、贾逵等人对屈原持批判态度;第三阶段为经学的中衰时代,王逸、应劭、荀悦等人又极力提高屈原地位。

司马迁在《史记-屈原贾生列传》中,有三个段落对屈原进行了评价:1、屈原者,名平,楚之同姓也。

为楚怀王左徒。

博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

――写屈原的才能之高。

2、屈平疾王听之不聪也,馋谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。

……屈平正道直行,竭忠尽智以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱,若《离骚》者,可谓兼之矣。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤武,以刺世事。

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见。

其文约,其辞微?,其志洁,其行廉,其称文小而其指极大?,举类迩而见义远。

其志洁,故其称物芳。

其行廉,故死而不容自疏。

濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,然泥而不滓者也。

推此志也,虽与日月争光可也。

――对屈原的人格及其《离骚》等作品给予了高度评价。

3、余读《离骚》、《天问》、《招魂》、《哀郢》,悲其志。

适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。

”――表现了作者对屈原作品的理解及最后悲剧结局的愤慨。

古代名人名家对屈原的评价:班固:"与日月争光云云,斯论似过其真","露才扬己,责数怀王,怨恶椒兰,愁神苦思,强非其人,忿怼不容,沉江而死"。

杨雄:过于浮、蹈云天。

刘安称《离骚》兼有《国风》、《小雅》之长,它体现了屈原"浮游尘埃之外"的人格风范,可"与日月争光"。

班固评屈述论作者:刘立群来源:《文艺生活·文艺理论》2015年第05期摘要:班固在汉代评屈各家中可谓颇为独特,一者在于班固《离骚序》提出了迥乎常人的“露才扬己”之说,再者班固对屈原及屈赋的评论本身还存在矛盾之处。

班固“露才扬己”之说立于其“明哲保身”观念之上,而对班固评屈抵牾之原由作同情了解又可发掘出班固评屈一题的更多意义。

关键词:露才扬己;明哲保身;矛盾;意义中图分类号:I206.2 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2015)14-0011-01班固评屈“露才扬己”之说迥异常人,对屈原及屈赋的评价也有自相龃龉处。

班固何以会有“露才扬己”之说、又何以会在评屈中表现出矛盾,正确回答这些问题是同情了解班固评屈的关键。

班固“露才扬己”之说与其“明哲保身”意识密切相关,他反驳刘安“与日月争光”之誉即以此为说:“…既明且哲,以保其身。

‟斯为贵矣。

”然以“明哲保身”一语对应“露才扬己”终属大而化之,详解班固“露才扬己”之说还需知人论世。

班固《幽通赋》“顺天性而断谊”、“保身遗名,民之表兮”等句说明班固为人处世恪守“顺天之性”原则,强调命由天授而“保身遗名”,亦即所谓“明哲保身”。

这种思想可与其家承和交往相联系。

阳静《从家学传承解读班固》一文认为班固“既明且哲,以保其身”的人生哲学深受其父班彪影响;交往一层上,班固倾慕扬雄且对其时命说颇为称赞:“以为君子得时则大行,不得时则龙蛇,遇不遇命也,何必湛身哉!”在评价屈原这一问题上,班固与扬雄确有相通之处。

班固“明哲保身”观还与其时代环境、自身经历相关。

东汉初思想禁锢愈演愈烈,班固于此有切身体会。

他曾因私作国史,身陷大戮,《后汉书》载及此事。

故此班固在为“博物洽闻”尚难自全的司马迁作传时便能感同身受,且对《大雅》所谓“既明且哲,能保其身”有更深的认识;此外,永平十七年汉明帝云龙门召见班固,以司马迁“贬损当世”而司马相如虽“洿行无节,但有浮华之辞,不周于用”而临死前却“颂述功德”一例,来说明司马相如贤于司马迁。

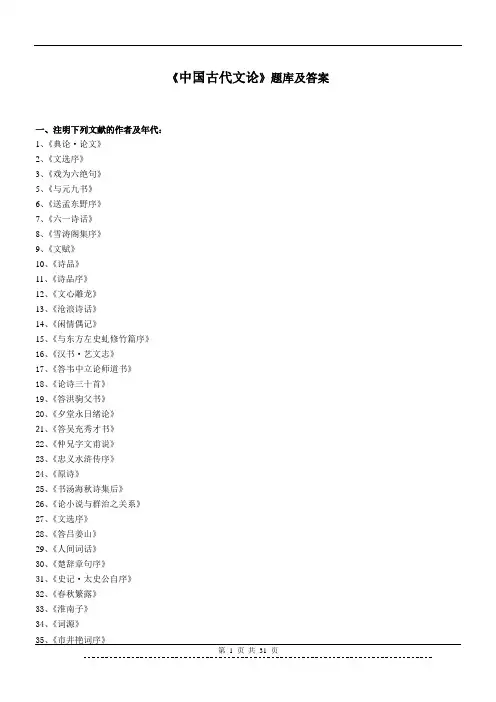

《中国古代文论》题库及答案一、注明下列文献的作者及年代:1、《典论·论文》2、《文选序》3、《戏为六绝句》5、《与元九书》6、《送孟东野序》7、《六一诗话》8、《雪涛阁集序》9、《文赋》10、《诗品》11、《诗品序》12、《文心雕龙》13、《沧浪诗话》14、《闲情偶记》15、《与东方左史虬修竹篇序》16、《汉书·艺文志》17、《答韦中立论师道书》18、《论诗三十首》19、《答洪驹父书》20、《夕堂永日绪论》21、《答吴充秀才书》22、《仲兄字文甫说》23、《忠义水浒传序》24、《原诗》25、《书汤海秋诗集后》26、《论小说与群治之关系》27、《文选序》28、《答吕姜山》29、《人间词话》30、《楚辞章句序》31、《史记·太史公自序》32、《春秋繁露》33、《淮南子》34、《词源》35、《市井艳词序》36、《西游记题词》37、《论文偶记》38、《诗式》39、《答李翊书》40、《录鬼薄序》41、《论衡·超奇》42、《上崔华州书》43、《上人书》44、《书黄子思诗集后》45、《论词》46、《岁寒堂诗话》47、《论诗诗》48、《艺苑卮言》49、《曲律》50、《诗归序》51、《序山歌》52、《鬲津草堂诗集序》53、《儒林外史序》54、《答沈大宗伯论诗书》55、《花部农谭序》56、《宋四家词选目录序论》57、《复庄卫生书》58、《古谣谚序》59、《人境庐诗草自序》60、《论白话与维新之本》61、《国故论衡·文学总略》62、《二十世纪大舞台发刊词》63、《摩罗诗力说》(近代·鲁迅)二、填空题:1、在中最早提到了中国古代文学理论中的“诗言志”理论。

2、孔子重视《诗》的社会政治伦理作用,在《论语·阳货》中说:“诗可以,可以,可以,可以。

”3、墨子所说的“三表”法,指在《墨子·非命上》中提出的:“,,。

”4、代表中国古代文论“诗教”传统正式形成的典籍是。

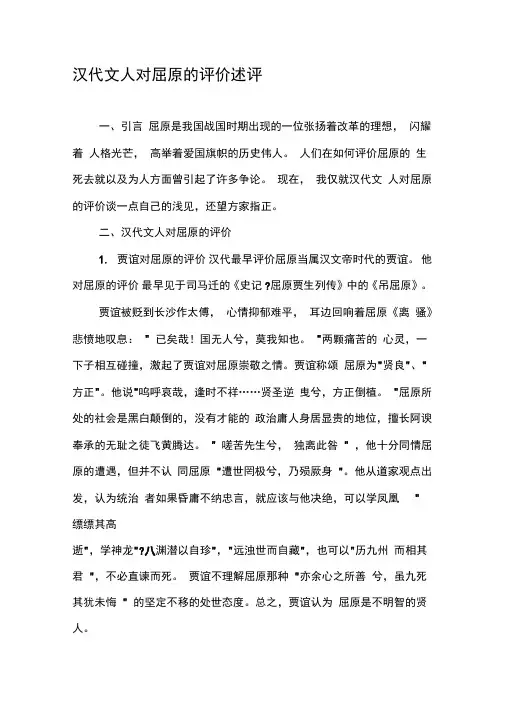

汉代文人对屈原的评价述评一、引言屈原是我国战国时期出现的一位张扬着改革的理想,闪耀着人格光芒,高举着爱国旗帜的历史伟人。

人们在如何评价屈原的生死去就以及为人方面曾引起了许多争论。

现在,我仅就汉代文人对屈原的评价谈一点自己的浅见,还望方家指正。

二、汉代文人对屈原的评价1.贾谊对屈原的评价汉代最早评价屈原当属汉文帝时代的贾谊。

他对屈原的评价最早见于司马迁的《史记?屈原贾生列传》中的《吊屈原》。

贾谊被贬到长沙作太傅,心情抑郁难平,耳边回响着屈原《离骚》悲愤地叹息:" 已矣哉!国无人兮,莫我知也。

"两颗痛苦的心灵,一下子相互碰撞,激起了贾谊对屈原崇敬之情。

贾谊称颂屈原为"贤良"、"方正"。

他说"呜呼哀哉,逢时不祥……贤圣逆曳兮,方正倒植。

"屈原所处的社会是黑白颠倒的,没有才能的政治庸人身居显贵的地位,擅长阿谀奉承的无耻之徒飞黄腾达。

" 嗟苦先生兮,独离此咎" ,他十分同情屈原的遭遇,但并不认同屈原"遭世罔极兮,乃殒厥身"。

他从道家观点出发,认为统治者如果昏庸不纳忠言,就应该与他决绝,可以学凤凰" 缥缥其高逝",学神龙"?八渊潜以自珍","远浊世而自藏",也可以"历九州而相其君",不必直谏而死。

贾谊不理解屈原那种"亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔" 的坚定不移的处世态度。

总之,贾谊认为屈原是不明智的贤人。

2.刘安对屈原的评价根据《汉书?淮南王安传》的记载,刘安曾受武帝之命作《离骚传》。

《离骚传》如今虽已不存,但其中重要的语句收进了《史记?屈原贾生列传》。

刘安从道家人生的处世态度出发,赞美屈原"其志洁" 、" 其行廉" 。

在那个朝秦暮楚的时代,干谒诸侯,以谋取卿相之尊,施展政治抱负已成为时尚。

屈原的人格美及其诗歌的艺术美上对于屈原的人格,在汉代曾有不同的评价。

淮南王刘安《叙离骚传》论屈原说:“蝉蜕浊秽之中,浮游尘埃之外,然泥而不滓。

推此志,虽与日月争光可也。

”司马迁在《史记·屈原列传》里引用了这段话。

这是对屈原人格的极高赞美。

对此,班固在《离骚序》里表示异议,他说:“今若屈原,露才扬己,竞乎危国群小之间,以离谗贼。

然责数怀王,怨恶椒、兰,愁神苦思,强非其人,忿忿不容,沈江而死,亦贬狂猖景行之士。

”后来,王逸又批驳了班固的话,并赞颂屈原说:“今若屈原,膺忠贞之质,体清洁之性,直若砥矢,言若丹青,进不隐其谋,退不顾其命,此诚绝世之行,俊彦之英也。

”(《楚辞章句序》)这些说法,褒贬不同,但都有较大的片面性。

刘安的思想接近老子,旨在淡泊无为,蹈虚守静。

在他的笔下,屈原成了一个超然于世俗的高士。

班固和王逸用儒家的道德标准衡量屈原,班固认为他不合乎中庸之道,只能算是狂狷之土;王逸认为他质性忠贞清洁,可以称得上绝世超伦。

他们的观点不同,评价也不一样,但都没有对屈原的人格作出全面恰当的说明。

屈原是把自己整个生命溶入到诗里去了,他的诗真率地表现着他的为人、他的个性和他的气质。

可以说他的人即是诗,他的诗亦如其人。

透过他的诗,我们可以看到一个在许多方面和我们有着共同呼吸、共同爱憎的人。

在这篇文章里,我要将屈原的人格美忠实地描绘出来,像介绍自己的朋友一样把他介绍给读者。

我希望,屈原的这样一幅画像,在今天能帮助人们向着美的境界飞腾。

一独立不迁“独立不迁”,是屈原人格美的核心。

这四个字出自屈原早年的作品《橘颂》。

《橘颂》前半赞颂橘树的美好品质,一开头就说:“后皇嘉树,橘徕(来)服兮。

受命不迁,生南国兮。

”后半借橘树寄托自己的人格,又说:“嗟尔幼志,有以异兮。

独立不迁,岂不可喜兮。

”“独立不迁”是贯穿全诗的主题思想。

它包涵两方面的意义:一方面是对养育了自己的故乡的热爱与依恋;另一方面是在政治斗争中坚持原则、决不随波逐流的严正态度。

论班固\王逸评屈原的异同作者:张英来源:《电影评介》2011年第06期[摘要] 对屈原的评价在汉代引起了不少文人的争论,而班固和王逸对屈原的评价,从表面上看存在很大的差异,但是其本质上却没有什么区别。

因为他们都肯定了屈原的作品及其在文学史上的地位,只是对屈原的人生态度、行为方式和文辞的表达方式有所异议。

[关键词]屈原人生态度文辞表达方式儒家思想屈原是战国时期最伟大的诗人,他热爱楚国,同情人民,因不满奸佞小人的作为而直谏君主,却不料“信而见疑,忠而被谤”,最后因报国无路而自沉汨罗。

后世将其创作的诗体称为楚辞,但是历代对于楚辞和屈原的评价却毁誉参半。

在汉代就先后有刘安、司马迁、杨雄、班固、王逸等人对屈原及其的作品进行了程度不同的评价。

刘安和司马迁都高度肯定了屈原高尚的人格和作品的不朽,评其作“与日月争光可也”,同时司马迁还肯定了屈原作品的艺术特色,称“其文约,其辞微,其志絜,其行廉,其称文小而其指极大,举类迩而见义远”,就是说他的文笔简练,措辞深微,志趣高洁,行为廉正。

文章虽然篇幅短小,但是立意却很宏大,所列举的虽是习以为常的事物,但是其中却寄寓着深刻的含义。

也就是说他善于通过普通的事物描写在其中寄寓深刻的含义,善于运用比兴手法用美人香草,象征自己高洁的志行。

但是其后班固却对屈原有所贬低,认为他“露才扬己”,不符合儒家的中庸之道,而王逸在《楚辞章句序》中就针对班固的这些评价而一一做出了相反的证明。

本文仅就从二人对屈原作品的历史地位、屈原的人生态度和行文方式的异同进行分析。

一、对屈原及其作品在文学史的地位的评价班固在《离骚序》称“其文弘博丽雅,为辞赋宗,后世莫不斟酌其英华,则象其从容。

”王逸在《楚辞章句序》中亦称“屈原之词,诚博远矣。

自终没以来,名儒博达之士,著造词赋,莫不拟则其仪表,祖式其模范,取其要妙,窃其华藻。

”这里二者都肯定了屈原的天才与其在文学史上的地位,可谓同声赞叹,互相一致,都承认屈原所开创的新的诗体。

69两汉王逸《九思·遭厄》赏析69两汉王逸《九思·遭厄》赏析一君木子九思·遭厄两汉王逸悼屈子兮遭厄,沉玉躬兮湘汨。

何楚国兮难化,迄于今兮不易。

士莫志兮羔裘,竞佞谀兮谗阋。

指正义兮为曲,訿玉璧兮为石。

殦雕游兮华屋,鵔鸃栖兮柴蔟。

起奋迅兮奔走,违群小兮謑訽。

载青云兮上昇,適昭明兮所处。

蹑天衢兮长驱,踵九阳兮戏荡。

越云汉兮南济,秣余马兮河鼓。

云霓纷兮晻翳,参辰回兮颠倒。

逢流星兮问路,顾我指兮从左。

俓娵觜兮直驰,御者迷兮失轨。

遂踢达兮邪造,与日月兮殊道。

志阏绝兮安如,哀所求兮不耦。

攀天阶兮下视,见鄢郢兮旧宇。

意逍遥兮欲归,众秽盛兮沓沓。

思哽饐兮诘诎,涕流澜兮如雨。

评析《九思·遭厄》是东汉文学家王逸创作的一首诗,是《九思》中的第五首诗。

此诗为战国诗人屈原代言,描写了屈原在遭受排挤和迫害后,忍辱远离却又寻不到出路的经历。

全诗通过对屈原死前心情和生活状态的想象,表现了屈原在理智和情感中的矛盾挣扎,表达了诗人对屈原经历的同情。

注释遭厄:指遭受祸端。

玉躬:犹“贵体”,对别人身体的敬称。

湘汩:指汩罗江。

汩罗江在今湖南省东北部,从洞庭湖的东岸注入洞庭,正在今湘水的延长线上,所以这里连类而及,称汨罗江为湘汩。

化:教化,教育感化。

羔裘:用小羊皮制作的袍服,是古代诸侯朝会时所穿的礼服。

这里的“羔裘”由《诗经·召南·羔羊》中“羔羊之皮,素丝五纶。

退食自公,委蛇委蛇”句化出,比喻正直廉洁。

阋:不和,争吵。

訿(zǐ):毁谤,诋毁,非议。

殦(chī):据王逸《楚辞章句》载,一本作“鹘”,古书上说的一种鸟,短尾,青黑色。

雕:一种凶猛的鸟。

鵔鸃(jùn yì):凤凰一类的祥鸟。

蔟:同“簇”,丛聚。

柴簇即柴堆。

违:避开。

謑訽:垢辱,辱骂。

昭明:这里指太阳。

天衢:天路。

衢:四通八达的大路。

踵:走到。

九阳即“旸谷”,神话中日出的地方。

云汉:天河,银河。

济:渡过。

Analyzing Different Opinions of Ban Gu and Wang

Yi on Qu Yuan

作者: 林聪

作者机构: 福建师范大学,福建福州350007

出版物刊名: 鸡西大学学报:综合版

页码: 110-111页

年卷期: 2011年 第12期

主题词: 班固;王逸;礼乐制度;伏节效死

摘要:在两汉王朝儒学独尊、经学一统的思想格局中,东汉的班固、王逸两位学者对屈原做出了截然相反的评价,导致这种局面的原因,主要是班、王二人是从同一思想体系的不同角度对屈原进行评价造成的。

具体而言,班固对屈原的评价主要是从汉代礼乐制度的角度出发,而王逸则是对“伏节效死”关注较多。