第2课 二里头文化

- 格式:ppt

- 大小:5.54 MB

- 文档页数:35

二里头遗址的文化遗存一、教学目标设计二、重要概念分析●遗址:考古学术语,指古代的人类群体赖以生存、进行活动的场所,包括城市、村落、洞穴、墓地等。

遗址往往保存了古代人类生产、生活等活动的遗迹和遗物。

考古学就是通过发掘,获取有关遗迹和遗物的资料,进行相关课题的研究。

一个遗址往往包括有几个时期的遗迹和遗物,如庙底沟遗址就含有仰韶文化、龙山文化。

●遗物:遗物是人们制作的各种物品,在考古发现中,遗物一般是遗留或放置在某个遗迹中。

例如墓葬中的随葬品,窖穴内的储存物,文化堆积中的残损器物等。

●文化遗迹:遗迹是古代人类通过各种活动遗留下来的痕迹。

包括遗址、墓葬、灰坑、岩画、窑藏及游牧民族所遗留下的活动痕迹等。

其中遗址又可细分为城堡废墟、宫殿址、村址、居址、作坊址、寺庙址等,还包括当时的一些经济性的建筑遗存,如山地矿穴、采石坑、窑穴、仓库、水渠、水井、窑址等;防卫性的设施如壕沟、栅栏、围墙、边塞烽燧、长城、界壕及屯戍遗存等也属此类。

一般地说,遗迹是经过人类有意识加工的,因而能够反映当时人类的活动。

古代居址能够提供关于研究社会生产力发展和社会生活状况方面的完整的、重要的资料,据此可以阐明这一遗址当时人们生活的各个方面的特征和内容。

发掘古代墓葬,可以研究不同种族的体质特征,了解古代埋葬风俗及墓葬形制;同时通过随葬品可以了解古代工艺水平及社会经济生活与意识形态等方面的情况。

通过各种遗迹及遗物的综合研究,对于了解古代社会的发展史有很大帮助。

●陶器系类:陶器出现于新石器时代,它的发明与人类开始定居生活以及火的使用有密切的关系。

日常生活中泥土或粘土经火焙烧后而变硬,促使原始先民有意识地用泥土制作并焙烧成他们所需要的器物。

陶器的发明,可看作是人类对水、火和泥土的征服。

河南省新郑市裴李岗遗址出土的陶器,是我国现在发现最早的陶器。

为了简明的概括陶器的文化特征,人们通常就其外观区分为红陶系、灰陶系、黑陶系、白陶系和硬陶系等。

●二里头文化:因首先发现于河南省偃师市西南约四千米的二里头村而得名。

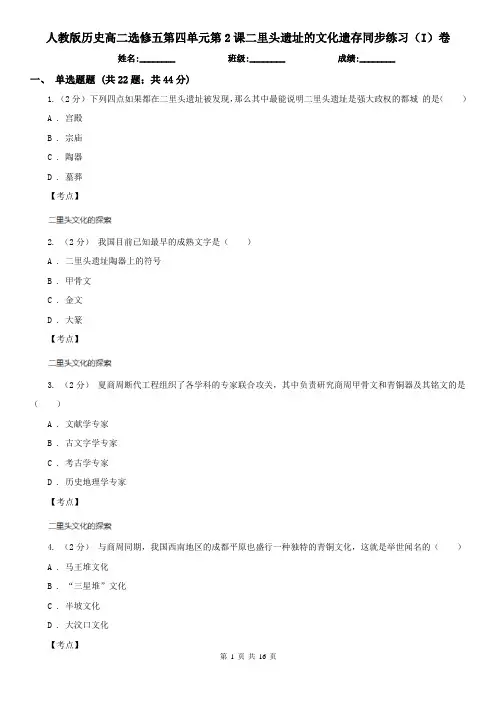

人教版历史高二选修五第四单元第2课二里头遗址的文化遗存同步练习(I)卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、单选题题 (共22题;共44分)1. (2分)下列四点如果都在二里头遗址被发现,那么其中最能说明二里头遗址是强大政权的都城的是()A . 宫殿B . 宗庙C . 陶器D . 墓葬【考点】2. (2分)我国目前已知最早的成熟文字是()A . 二里头遗址陶器上的符号B . 甲骨文C . 金文D . 大篆【考点】3. (2分)夏商周断代工程组织了各学科的专家联合攻关,其中负责研究商周甲骨文和青铜器及其铭文的是()A . 文献学专家B . 古文字学专家C . 考古学专家D . 历史地理学专家【考点】4. (2分)与商周同期,我国西南地区的成都平原也盛行一种独特的青铜文化,这就是举世闻名的()A . 马王堆文化B . “三星堆”文化C . 半坡文化D . 大汶口文化【考点】5. (2分) 1996年5月16日启动的夏商周断代工程主要是研究考证夏商周三代的()A . 年代学问题B . 占文字学问题C . 考古学问题D . 文化遗存问题【考点】6. (2分)考古工作者在二里头遗址发掘出大型宫殿基址、大型青铜冶铸作坊、制陶遗址、制骨遗址、与宗教祭祀有关的建筑以及400余座墓葬,还有成组的青铜礼器和玉器,证明了二里头遗址是中国最早的()A . 村落遗址B . 社区遗址C . 都邑遗址D . 牧场遗址【考点】7. (2分)将二里头文化和龙山文化连接起来,同时也表明二者一脉相承的是()A . 龙山一期B . 二里头一期C . 新砦期D . 仰韶期【考点】8. (2分)青铜铸造是商和西周手工业的主要部门,由此,夏、商、周三代被称为“青铜时代”、关于“青铜时代”的下列认识,正确的是()A . 司母戊鼎是在二里头遗址中发现的B . 商周时代有大量青铜器农具C . 商时出现大量青铜铭文D . 广汉三星堆大型青铜铸像是该时代青铜艺术的杰作【考点】9. (2分)归纳起来,二里头文化中的疑难问题主要包括()①是夏都还是商都之争②二里头遗址性质之争③二里头文化继承之争④夏朝是否有文字之争A . ①③④B . ②③④C . ①②④D . ①②③④【考点】10. (2分)夏朝是中国历史上的第一个王朝,其活动区域主要是河南西部和山西南部,1959年中国考古学家徐旭生在河南偃师二里头考古发掘中发现了大量的夏朝文物,从而证明了一些历史文献的正确记载,这些文献可能包括()①《史记》②《礼记》③《论语》④《资治通鉴》A . ①②B . ②③C . ③④D . ①④【考点】11. (2分)下图从左至右依次为:距今5000多年的凌家滩遗址玉龙、玉人,距今5000多年的牛河梁女神庙遗址泥塑女神头像,距今4500年左右的陶寺遗址彩绘龙纹陶盘、骨杆玉簪,夏代后期二里头文化青铜酒器。

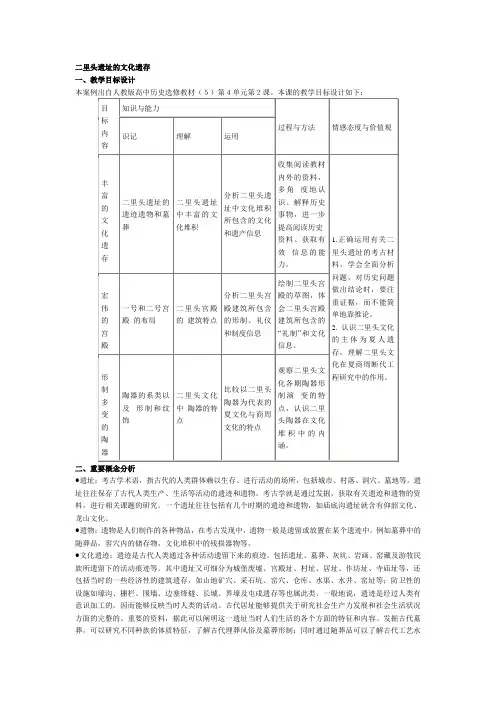

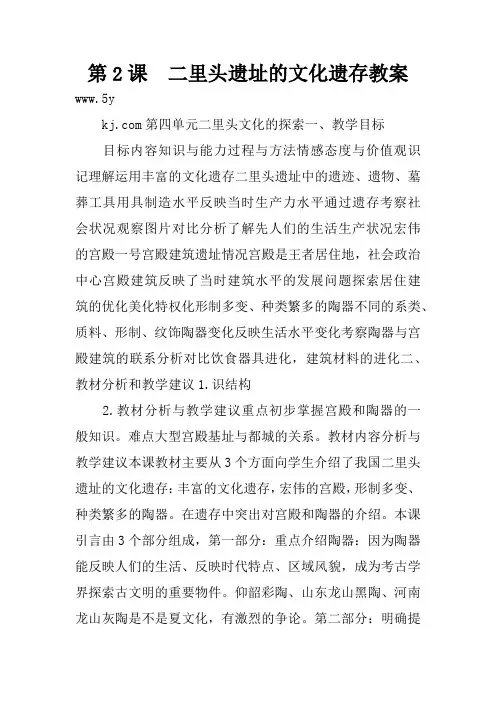

第2课二里头遗址的文化遗存教案www.5y第四单元二里头文化的探索一、教学目标目标内容知识与能力过程与方法情感态度与价值观识记理解运用丰富的文化遗存二里头遗址中的遗迹、遗物、墓葬工具用具制造水平反映当时生产力水平通过遗存考察社会状况观察图片对比分析了解先人们的生活生产状况宏伟的宫殿一号宫殿建筑遗址情况宫殿是王者居住地,社会政治中心宫殿建筑反映了当时建筑水平的发展问题探索居住建筑的优化美化特权化形制多变、种类繁多的陶器不同的系类、质料、形制、纹饰陶器变化反映生活水平变化考察陶器与宫殿建筑的联系分析对比饮食器具进化,建筑材料的进化二、教材分析和教学建议1.识结构2.教材分析与教学建议重点初步掌握宫殿和陶器的一般知识。

难点大型宫殿基址与都城的关系。

教材内容分析与教学建议本课教材主要从3个方面向学生介绍了我国二里头遗址的文化遗存:丰富的文化遗存,宏伟的宫殿,形制多变、种类繁多的陶器。

在遗存中突出对宫殿和陶器的介绍。

本课引言由3个部分组成,第一部分:重点介绍陶器:因为陶器能反映人们的生活、反映时代特点、区域风貌,成为考古学界探索古文明的重要物件。

仰韶彩陶、山东龙山黑陶、河南龙山灰陶是不是夏文化,有激烈的争论。

第二部分:明确提出2个要探究的主要问题,大型宫殿遗址与都城的关系如何?二里头文化各期陶器有何异同?引发好奇心,激起对二里头遗址考察的关注,引向华夏文明的探索。

第三部分:列出3个重要的概念,文化遗址与遗存,房址和宫殿基址,陶器系类。

引导学生深入学习。

第一目“丰富的文化遗存”教材介绍了遗存的内容是指遗迹、遗物和墓葬三个方面的问题。

1.先人足迹──遗迹:指灰坑、铲迹、房址、窑址、灶址。

三期是繁荣阶段堆积较厚,内涵丰富。

一号、二号宫殿基址考古意义最大。

它反映这一时期建筑水平的代表性遗存,建议教师通过图片,补充以下说明。

已经发掘的两座宫殿遗迹都建筑在夯土台基之上。

1号宫殿位于遗址中部,为整体略呈方形的夯土基址。

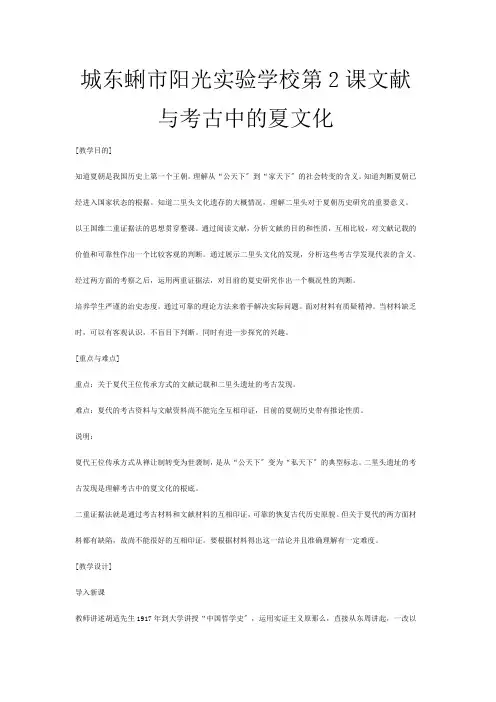

城东蜊市阳光实验学校第2课文献与考古中的夏文化[教学目的]知道夏朝是我国历史上第一个王朝。

理解从“公天下〞到“家天下〞的社会转变的含义。

知道判断夏朝已经进入国家状态的根据。

知道二里头文化遗存的大概情况,理解二里头对于夏朝历史研究的重要意义。

以王国维二重证据法的思想贯穿整课。

通过阅读文献,分析文献的目的和性质,互相比较,对文献记载的价值和可靠性作出一个比较客观的判断。

通过展示二里头文化的发现,分析这些考古学发现代表的含义。

经过两方面的考察之后,运用两重证据法,对目前的夏史研究作出一个概况性的判断。

培养学生严谨的治史态度。

通过可靠的理论方法来着手解决实际问题。

面对材料有质疑精神。

当材料缺乏时,可以有客观认识,不盲目下判断。

同时有进一步探究的兴趣。

[重点与难点]重点:关于夏代王位传承方式的文献记载和二里头遗址的考古发现。

难点:夏代的考古资料与文献资料尚不能完全互相印证,目前的夏朝历史带有推论性质。

说明:夏代王位传承方式从禅让制转变为世袭制,是从“公天下〞变为“私天下〞的典型标志。

二里头遗址的考古发现是理解考古中的夏文化的根底。

二重证据法就是通过考古材料和文献材料的互相印证,可靠的恢复古代历史原貌。

但关于夏代的两方面材料都有缺陷,故尚不能很好的互相印证。

要根据材料得出这一结论并且准确理解有一定难度。

[教学设计]导入新课教师讲述胡适先生1917年到大学讲授“中国哲学史〞,运用实证主义原那么,直接从东周讲起,一改以往传统治学的风格的故事〔见资料附录1〕。

说明历史所研究的是过去所发生过的事件人物等,但是研究者是如何知道过去所发生过的事情的呢?这就需要有一定的史学研究方法。

只有所用的材料是可靠的,那么得出的结论才可靠。

面对今天的课题——夏朝,我们有什么好的方法可以尽可能把材料做实,最大限度地去恢复夏朝的历史真面目呢?由此引出王国维的二重证据法。

〔1〔234[去,什么时候可以讲完他答复说:“无所谓讲完讲不完。

假设说讲完,一句话可以讲完。

第1课中华文明的起源一、原始农耕出现时间:距今1万年前后的新石器时代生产方式:栽培谷物和驯养牲畜,共同耕作,平均分配生活方式:聚族定居,形成农耕聚落中国特点:南稻北粟,还有黍稷大豆意义:1.提供了可以持续生产的食物来源;2.生产活动趋于安定,人们聚族定居,形成最初农耕聚落,典型遗址:陕西临潼姜寨遗址;3.标志着人类历史实现了第一次伟大的经济变革,对中华文明的形成和发展产生了深远影响。

二、神话传说中的起源:内容:炎黄传说。

炎帝(神农氏)开发了华夏的原始农业,是农耕文化的创始人。

轩辕黄帝为中华民族始祖,人文初祖,中国远古时期部落联盟首领。

意义:是先民创世的集体记忆,反映先民创世的大致历程;反映华夏族的形成和发展起源特点:满天星斗、八方雄起,黄河中游的中原地区是中华文明的核心地区。

神话传说的史料价值①神话:在远古时代,由于生产力的水平很低,人类对自然的认识有限,往往借助想像去解释周围的自然现象和生活现象,这样就产生了神话。

而传说中许多人和事件,往往也附以神话的色彩。

②传说:依口耳相传所描述的远古历史时代,在文字记载出现之前,历史靠世世代代的讲述而流传。

这些内容后被文字记录下来,成为文献中的古史传说。

中国古代文献里有丰富的古史传说内容,从中可以了解中国原始时代大概的社会面貌和发展变化。

③上古的神话、传说不是真实的历史,但从中都可以折射出早期历史的影子,从中可以探索出中华文明起源的一些风貌,也可作为中华文明起源的佐证。

三、历史材料:实物资料:遗址、遗物和化石等;文献资料:图画、文献等。

历史的载体及价值1、口碑传说:神话、民间故事、民风民俗,方言俚语等2、实物:化石、遗址、遗迹和遗物3、文献:图像(抽象为地图)、雕塑、照片、影音(录音和录像)和文字记载(包括新闻、文学艺术、史家的论述等)等。

1、口碑传说:神话、民间故事、民风民俗,方言俚语等a) 口述史的重要性与危险性并存;重要性是指口述者亲历过历史,危险性是指口述者的记忆、知识程度、个人情感等都会影响到史料的真实性。

第1课中华文明的起源(史前时期)文明是人类所创造的物质财富和精神财富的总和,一般分为物质文明和精神文明一.【史前时期】时间:约170万年前---公元前21世纪有正式历史记载之前中国境内人的发展史:包括猿人、母系氏族、父系氏族以及英雄时代(三皇五帝传说史)。

夏王朝的建立,中国开始进入古代文明时代史前时期先民的活动可由以下途径得知:1、神话传说2、考古发掘:遗迹、遗址、遗物、化石等神话传说原因:生产力低下,认识自然的能力低下,借助想象解释问题。

意义:是先民创世的集体记忆;反映先民创世的大致历程;反映华夏族的形成和发展;考古发掘初步理清了中华文明起源时的许多具体情境。

表明中华大地文明起源是多元的,中原地区是核心。

二.【中华文明的摇篮】原始农耕原始社会开始瓦解,出现社会等级中华文明起源分布的特点时间:距今1万年前后特征:1)生产工具:新石器2)生产内容:农耕和驯养牲畜(南稻北粟)3)生活方式:聚族定居,农耕聚落(临潼姜寨遗址)4)社会组织:农耕聚落意义:①标志着人类历史实现了第一次伟大的经济变革②提供了可持续生产的食物来源,加快了人口的增长③生产活动趋于安定,人们聚族定居,形成最初农耕聚落影响:⑴(大河文明)农业文明的诞生,世界文明发源地之一⑵以农业立国,农业文化是中国传统文化的基本特征(如重视天文历法,祭祀天地,农事节日习俗,饮食文化等)从新石器时代后期的遗址看社会变化私有制产生→贫富分化→等级制产生→部族间冲突激化→部落联盟形成→国家起源考古(原始材料):分布特点:满天星斗,八方雄起核心地区:黄河中游的中原地区第2课文献与考古中的夏文化【文化】人类创造的物质财富和精神财富的总和;指社会意识形态以及与之相适应的制度和组织机构。

一.【文献中的夏文化】夏的地域:豫西、晋西南夏存在的时间:约四百多年(前2070—前1600年)具备国家的基本特征: 国家机器的出现设官分职,夏王左右设有各种专职文武官员;有一定数量的军队;设置了监狱,并制定刑法以镇压反抗者;转型特点:大同之世——小康之世“天下为公”——“天下为家”禅让制——世袭制国家机器的出现夏朝是我国第一个王朝,进入阶级社会二.【考古中的夏文化】遗址的地理位置河南遗存的时间BC1900 ——BC1500 年遗址发现:宫殿式建筑:社会分化、等级差别显著石质、骨质农具:经济以农业为主青铜器、玉器、陶器:(1)礼器和祭器:尊卑贵贱的等级分化(2)社会分工进一步扩大(3)生产力进步,进入青铜时代认识夏文化的两种途径文献:《礼记》考古:二里头文化相互印证——夏是我国第一个王朝三.【考古发现和后世文献记载的对比印证】第3课商朝与青铜文化夏商周之关系部族同时并存王朝先后更替体现文明的多元一体一、【商朝的建立】时间:公元前1600年建立:汤灭夏,建立商朝都城:殷墟史学方法——多重印证通过考古挖掘,商朝已经成为我国历史上第一个有直接文字记载的王朝,商朝的历史也因文献、甲骨卜辞和考古资料的多重印证而成为信史二、【商朝文明】(一)商朝的国家体制——内外服制内容:内服——商王直接管辖的王幾之地;主要在今天的河南为中心的中原地区。

第二册考纲第1课中华文明的摇篮一.原始农耕A⒈出现时间:距今1万年前后的新石器时代。

⒉标志:以栽培谷物、驯养牲畜取代采集与渔猎。

⒊地位:中国是世界农业最早的起源地之一。

⒋意义:对中华民族的生存发展和文明创造产生了深远影响⒌典型史实:陕西临潼的姜寨遗址二.中华文明的起源A⒈中华文明的起源可以追溯到远古时代,主要以神话传说的形式。

有关炎帝、黄帝的传说反映了华夏民族的形成与发展。

⒉考古资料表明,最迟至距今5000年—4000年,中华文明的起源,已如满天星斗,八方雄起。

黄河中游的中原地区是中华文明融合、诞生的核心地区。

第2课文献与考古中的夏文化一.文献中的夏文化A⒈夏朝是我国历史上第一个王朝。

⒉夏朝处于阶级社会的起点。

⑴从“公天下”到“家天下”⑵世袭制取代禅让制二.考古中的夏文化:二里头文化A与文献记载中的夏朝在时间上和地域上最吻合的是河南偃师的二里头文化遗存。

二重证据法C20世纪初,历史学家王国维提出。

用“地下之新材料”证明“纸上之材料”,即考古资料与文献资料的相互印证,也引申为不同来源史料间的相互印证。

第3课商朝与青铜文化一、内外服制A1、商朝的历史是信史,依据是文献、甲骨卜辞和考古资料(具体指河南安阳殷墟)的多重印证2、商朝对地方的管理模式是松散的方国联盟形式。

二、青铜时代A⒈青铜器⑴商朝的司母戊鼎为世界青铜文化史上所罕见。

⑵商朝的青铜器以礼器为主,专用于王室与贵族的礼典、祭祀等活动,被赋予沟通天地和支持政治权力的功能,是器主等级身份和政治地位的象征。

⒉甲骨文甲骨文是商人在甲骨上记载占卜情况的古文字,是一种较为成熟的文字。

真实记载了商朝社会各领域的历史状况,是探索商史的第一手资料。

第二单元从周王朝到秦帝国的崛起、第4课封邦建国与礼乐文化一.周朝建立:BC1046年,周武王牧野之战灭商,建周,定都镐,史称“西周”。

A二.封邦建国制A⒈目的:对新征服的地区进行有效的统治。

⒉内容⑴分封已臣服的殷人后裔和原殷邦方国的首领。

完美假期历史高一答案2021第1课中华文明的摇篮找出地图中重要文化遗址,归纳其分布的主要特点。

重要文化遗址:如湖南玉蟾岩遗址、湖南彭头山遗址、浙江河姆渡遗址、陕西姜寨遗址等。

主要特点:遍布中华大地,如同满天星斗,八方雄起。

其中,黄河中游的中原地区最为集中。

练习与测评1. 农业的起源有什么意义?对于中华民族历史的发展有哪些重大影响?意义:农业的起源,使人类不再单纯依靠采集与渔猎谋生,谷物种植、家畜饲养等劳动为人们提供了可以持续供给的食物来源,比较稳定的居住有了保障。

栽培谷物,驯养牲畜具有生产性经济活动的性质,标志着人类历史实现了第一次伟大的经济变革。

影响:历史悠久的农业对中华民族的生存发展和文明创造产生了深远的影响。

随着生产能力的提高和人口的增加,人们聚族定居,形成最初的农耕聚落,创造了良好的生存环境。

农业是中华民族古代社会经济的基础,中国以农业立国,农业文化是中国传统文化的基本特征。

中国古代的重农政策,重农思想,科学技术(天文、历法、数学、中医药等),农事节日习俗,饮食文化以及田园诗篇等,都紧紧围绕农业生产而展开。

相对稳定的定居生活使中国的血缘亲情比较密切,从而形成与之相关的伦理道德。

(本题点到即可,随着学生历史知识的丰富,逐步补充你、展开。

2. 为什么上古时期的历史记忆常常是以神话传说的形式传承下来的?除神话传说外,还有哪些材料能传达真实的历史信息?原因:(神话)在远古时代,由于生产力的水平很低,人对自然的认识是有限的,往往借助想象去解释周围的自然现象和生活现象,这样就产生了神话。

而传说中许多人和事件,往往也附以神话的色彩。

(传说)上古时期是一个依口耳相传所描述的远古历史时代。

在文字产生之前,历史靠世世代代的讲述而流传。

这些内容后被文字记录下来,成为文献中的古史传说。

中国古代文献里有丰富的古史传说内容,从中可看出中国原始时代大概的社会面貌和发展变化。

材料:实物资料:遗址、遗物和化石等;文献资料:图画、文献等。

《中国文化概要》教学大纲学校:上海外国语大学高翻学院科目:《中国文化概要》对象:MTI一年级执教者:陶嘉炜第一堂课(二课时)9/27课题:第一讲文化概说教学目标:通过本堂课的教学,应当理解文化作为一个研究对象来说,它的特定含义是什么,它的结构层面有哪些,地理环境与文化之间的关系,以及我们对待中国传统文化的正确态度。

新课教学提纲:一、什么是文化1、文化研究的起源2、“文化”的含义二、文化的结构层面三、文化的时代性和民族性四、地理环境与文化五、对待中国传统文化的正确态度布置思考题:1、文化各结构层面同该文化的特征的亲疏层递关系。

2、试分析“全盘西化”和“国粹主义”的偏颇。

第二堂课(二课时)9/29课题:第二讲语言和文化教学目标:通过本堂课的教学,应当了解语言和文化结合起来加以研究的历史,重要代表学者及其主要观点;理解语言和思维相表里,不同的语言在潜意识中含有不同民族的思维方式、价值观念和审美情趣。

新课教学提纲:一、语言和主客观世界1、德国语言学家、哲学家、普通语言学的创始人威廉•洪堡特及其主要观点。

2、沃尔夫、萨丕尔及其假说。

P.3二、语言的文化心理背景1、语言反映不同民族的概念和意义体系P.5/ P.322、语言反映不同民族的价值体系3、语言反映不同民族的思维方式P.11布置思考题:一、理解形式逻辑和辩证逻辑分别在中西语言中的体现。

二、“沃尔夫——萨丕尔假说”的要点是什么?有没有道理?你是怎么理解的?三、你能从汉语里举出汉民族的价值观念、审美情趣、思维方式的某些特点吗?第三堂课(二课时)10/11课题:第三讲中国传统哲学第一节《周易》简介教学目标:通过本堂课的教学,应当了解中国古代朴素辩证法表现为阴阳观念,《周易》为其发轫之作;并了解有关《周易》的成书情况、基本结构,以及阴阳等相关符号的知识。

新课教学提纲:一、“易”的含义二、“周”的含义三、八卦与重卦四、卦辞与爻辞五、《周易》的经与传六、《周易》的写作时代七、古代中国的世界图示布置思考题:结合先秦诸子散文的论证风格,理解中国传统的认识世界的途径是推己及人,推人及物;联系古希腊早期自然哲学家的言论,比较中西方认识客观世界的方法差异。

第四单元二里头文化地探索第2课二里头遗址地文化遗存素材第一号宫殿建筑基址第一号宫殿基址自1960年秋季开始至1964年春季,共进行六次发掘,发掘面积约7 100平方M.以后工作停止有八年,自1972年秋季恢复发掘工作,至1975年春季又发掘五次,发掘面积约6 300平方M.先后共进行十一次发掘,揭露面积共约13 400平方M.第一号宫殿建筑基址位于二里头遗址地中部,在第Ⅴ发掘区.在宫殿基址地东面为圪垱头村,西面是翟镇公社地化工厂,南、北两面各有一条东西向地田间大道.宫殿建筑基址是一座大型地夯土台基,形状略呈正方形.方向352°.在东北部向西凹进一角,东西宽20.8M,南北(东边北段>长47.8M.台基西边长98.8M,北边长90M,东边南段长48.4M,总长96.2M,南边长107M,总面积达9 585平方M.台基面大体平整,高出当时地面约0.8M,东、南、西三面地台基折棱处呈缓坡状,表面有路土层,有地铺一层料礓石面.如台基西面折棱处比台基面低5~10厘M,表面有一层路土,有地地方被灰土层覆盖,厚4~5厘M,台基北边规整,界外为平整地路土面.在台基上保留大量地柱洞、柱基槽、木骨墙基和主体殿堂地下部夯土基座.根据这些现象可以看出,在台基中部偏北处有一座主体殿堂建筑,四周有回廊相围,南面有宽敞地大门,东面、北面有两个侧门,布局紧凑,主次分明,原建筑颇为壮观.第一号宫殿基址地建筑结构为了解宫殿基址地建筑结构和有关建筑技术地问题,我们在夯土台基地中部开长70M、宽2M地探沟一条,另在夯土台基地边缘部分进行了少量地解剖工作,这对于了解第一号宫殿地基址、木骨墙、柱洞、柱基槽和柱础石等结构都很有帮助.(1>宫殿基址与夯土结构第一号宫殿建筑夯土台基地夯层很薄,每层厚4.5~9厘M,夯印密集清晰,土色纯净,质地坚硬.夯窝圆凹,直径4~6厘M.夯土台基行夯地程序是,首先清理地基,对主体殿堂地地基要求很严格,挖土很深,台基地边缘部分地基较差,还保留有若干属于早期地灰坑等遗存.其次是夯筑低洼地面,再夯筑主体殿堂地基座,最后在四周大面积行夯,筑成整个夯土台基.其中主体殿堂地基座整个台基地主体,表面比整个台基高出10~20厘M,平面呈长方形,上部长、宽为33.5M×22M,底部大于上部,最低层部分已深入现在地水面以下,水面以上部分夯土总厚3.1M.在殿堂建筑基座地下部,平铺有鹅卵石三层以加固地基,鹅卵石层地面积东西长约50M,南北宽约30M,略小于基座地底部.鹅卵石地排列,以上层最密集,中层次之,下层最稀.每层厚约20厘M,总厚60~65厘M.由于用土地不同,可以看出夯土有几种不同地颜色,主体夯土基座地夯土分D、E、F三层.D层为深褐色夯土,深 1.05M,厚1.65M,质地较硬,夯窝清晰.E层为花夯土,深2.7M,厚1~1.1M,中间包括三层鹅卵石.F层为黄褐色夯土,深 2.9M,遇地下水不到底,土质十分坚硬.基座以外地夯土台基,一般厚2M左右,到台基地折棱以外部分,夯土地厚度已不足1M,看来夯土台基是一次夯筑成地.这部分台基也包括三层夯土,A层为红褐色,深1.15M,厚0.25M,质地较硬,表面有一层砂土.B层为褐色夯土,深1.3M,厚0.25M,土质坚硬,与A层夯土有明显区别.C层为花夯土,深 1.6M,厚2M,表面有一薄层砂土,下面即是生土,是台基地主体部分.另在边缘部分和折棱处有经过二次夯筑和铺垫料礓石面地现象.(2>木骨墙基墙基是宫殿台基筑成以后,为建筑围墙地需要而重新挖开地基槽.口大底小,槽壁略有倾斜,槽口宽0.45~0.6M,底宽0.34~0.5M.一般深0.4M,最深为70厘M.有地仅存底部,基槽上部被毁.在墙基槽地中间有一排小柱洞,口径0.14~0.17M,间距约为1M,排列不甚整齐.这种木骨墙不仅可以隔绝宫殿地内外,又可负荷回廊顶部建筑之重量,筑法和作用与柱基槽大致相同,木骨墙在仰韶文化和河南龙山文化中就已经存在,在安阳殿墟也曾发现过,在当时是较为进步地筑墙技术.(3>柱洞柱洞是指第一号宫殿建筑地木柱埋在地面下地一部分,木质腐朽后所形成地遗迹.柱洞多呈圆筒状,在柱洞地底部有一块或数块柱石,柱洞一般深0.5~0.6M,最深地达1M以上.现存柱洞内有木柱腐朽后地木灰,呈银灰色粉末状,木灰尤以接近柱石地底部最密集,厚度0.1~0.25M.其中有地夹有碎陶片、红烧土等物,也有少部分地柱洞口部填土较硬,与柱洞外面地夯土不易区分.其中主体殿堂地檐柱柱洞在口部往往堆积有经火烧成红色地草拌泥块和夯土块(如檐柱54、83、249、250、253号柱洞等>.以54号柱洞为例,呈圆筒状,口径0.40~0.42M,深0.75M,洞内堆积可分为两层.上层为红烧土块,厚0.42~050M,高出洞口,在洞口外形成一个直径0.32M地红烧土圆柱,高约10厘M.下层为厚0.25~0.32M地黑灰土.有地草拌泥红烧土块地外侧是光面,里侧有夹木板和木柱地印痕.有地被火烧成红色地夯土块平面上布有密集地夯窝,而其一侧面是光面,推测这些都是主体殿堂被火烧毁后从房顶或墙壁倒塌下来地.为了解柱洞地施工程序和结构,我们解剖了140号和130号檐柱柱洞.140号柱洞为西面和北面内排回廊檐柱地角柱.口距地表深0.8M,口径0.3M,直筒形,深0.56M,洞内深至35厘M开始出现木灰,越往下木灰越多,接近柱础石以上最厚,呈现银灰色粉末状.柱洞地一半压在柱础石上,另一半在石础外面.柱基槽口长 1.65M,宽1M,斜壁内收,底径0.96M,深0.76M,柱基槽立柱后回填夯土.夯土地颜色,口部以下5厘M为红黄夯土,其次为约0.5M含坷垃地褐色夯土,再下面柱石周围为一层暗褐夯土,夯土纯净,质地坚硬.柱础石呈不规则状,长54厘M,宽45厘M,厚16厘M.在大柱础石地北边地柱础石和槽壁之间,还填有三块小石头.大柱础石平放在暗褐色地夯土上面.130号柱洞为西面回廊檐柱,我们从洞口直接切割至柱基槽底上.从剖面观察,柱洞口小底大,洞内有木灰,柱洞底上有柱础石多块,最上面是紫色砂石,下面是两层青石,再下面是六块鹅卵石,鹅卵石下面是一层石片,最下面是一块大石板.另外,126号柱洞地柱础石为两层,上层二块小石板,下层一块大石板.通过以上柱洞地解剖,使我们了解到柱洞地施工程序,是在宫殿建筑需要立柱地位置,先挖一个面积大于柱础石地柱基槽,在槽基底部安置柱础石,为了达到宫殿建筑地一定高度,有时柱础石往往由数块叠垒而成.立好木柱后,将基槽重新夯实.柱基槽柱基槽,是夯土台基筑成以后为置础立柱而挖成地.形状有方形、圆形、长圆形、鞋底形等几种.方形和圆形地口径约1M,长圆形和鞋底形地口径长约2M,宽约1M.基槽壁皆倾斜,口大底小.基槽一般深0.5~0.7M,最深地达1M以上.柱基槽挖成以后,置柱础石于基槽地底部,然后立木柱于柱础石之上,最后将柱基槽重新层层夯打坚实.一般基槽内地夯土为深褐色,含夯土坷垃,质地很坚硬,与柱基槽外面地夯土有区别.从众多长圆形、鞋底形地檐柱柱基槽来观察,一般小头都朝向殿堂,说明立柱时,木柱是先倒放在里边,一端伸入坑内,然后从里向外慢慢拉起竖直.因为木柱沉重不易上举,或左右摇动,因此将柱基槽口部挖长,形成鞋底或长圆形状.柱础石柱础石,安置在柱洞底部,以承木柱.一般都是未经加工地天然石板,形状不甚规则,大小也不一致,一般都有一平面.根据柱洞大小地不同,柱础石大致可分成两类.一类是主体殿堂,包括回廊和塾房檐柱地柱础石,另一类是主体殿堂墙基,包括回廊墙基、塾房墙基以及小挑檐柱洞中地柱础石.檐柱柱洞中地柱础石,最大地一块长90厘M,宽58厘M,厚25厘M.一般地长50厘M,宽约40厘M,厚约20厘M.柱础石有地是一洞一块,也有一洞数块叠垒而成地.小桃檐柱和墙基中地柱础石一般都较小,长、宽皆为20~30厘M,厚20厘M左右.以西面回廊墙基中地159号柱洞为例,柱洞口径约20厘M,柱洞地间距100厘M左右.墙基内地柱础石都无柱基槽,因为墙基槽本即可代替柱基槽地作用.柱础石地石质多为青石,其次是红砂石.此外,还有一些暴露在夯土台基外面地柱础石,推测有地是原来地柱洞被破坏了.3.学术观点第一号宫殿地年代问题第一号宫殿建筑基址地上面有二里头文化四期地灰坑,下面叠压着二里头文化二期地灰坑,宫殿基址里面包含有二、三期之间地陶片,宫殿基址应属于二里头文化三期.三期文化在二里头遗址分布最为普遍,文化层堆积比较厚,是二里头遗址地繁盛阶段.三期文化地年代,根据14C测定,经树轮校正,年代为公元前1450±155年.对于商代积年地一般看法是始于公元前十六七世纪,公元前1450±155年已属此范围之内.二里头遗址第一号宫殿基址地年代可能为商代早期.第二号宫殿建筑基址地年代从层位关系来看,第二号宫殿基址叠压在二里头遗址二期文化层之上.并且在它地上面发现有三期和四期地路土层及晚于二里头遗址四期地文化层.而第二号宫殿基址地本身所出地陶片均属于二里头遗址地三期.因此,第二号宫殿建筑无疑是属于二里头遗址三期.宫殿建筑地废弃年代当在二里头遗址地四期之后.在基址上面叠压着相当于二里冈上层商文化层偏早地文化和灰坑.申明:所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途.。