课程目标达成度评价表

- 格式:docx

- 大小:23.49 KB

- 文档页数:2

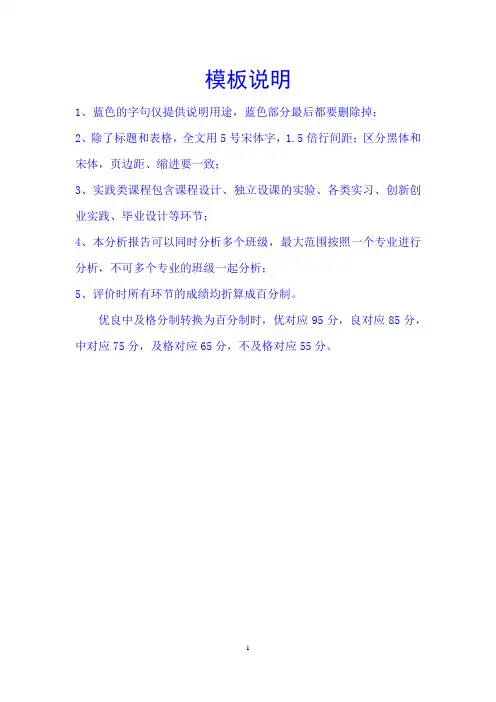

模板说明1、蓝色的字句仅提供说明用途,蓝色部分最后都要删除掉;2、除了标题和表格,全文用5号宋体字,1.5倍行间距;区分黑体和宋体,页边距、缩进要一致;3、实践类课程包含课程设计、独立设课的实验、各类实习、创新创业实践、毕业设计等环节;4、本分析报告可以同时分析多个班级,最大范围按照一个专业进行分析,不可多个专业的班级一起分析;5、评价时所有环节的成绩均折算成百分制。

优良中及格分制转换为百分制时,优对应95分,良对应85分,中对应75分,及格对应65分,不及格对应55分。

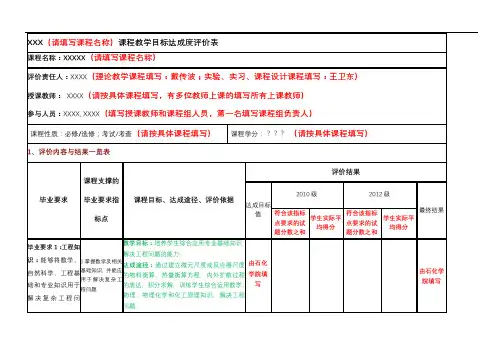

中北大学实践类课程目标达成分析报告(小一号黑体居中)(以下信息五号宋体加粗)专业:XXXXXXX专业(被分析的学生所在的专业)课程信息:2016/2017-2学期(或2016/2017学年),《XXXXXX实践环节》分析班级:XXXXXXXX、XXXXXXXX、XXXXXXXX(不可多个专业)任课教师:张三、李四、王五1课程目标(四号黑体)(说明:教学大纲规定的课程目标,请在此完整罗列,不可写“参见教学大纲”)1)XXXXXXXXXXXXXX;2)XXXXXXXXXXXXXXXXXX;2各环节评价标准说明及成绩分布(四号黑体)(以下段落严格按照本课程教学大纲中实际规定的教学环节分别描述,以下仅为参考:)(实践类课程涉及到的教学评价环节可能但不止于包含:毕业设计:纪律考评、开题报告、毕业设计说明书的指导教师评价、评阅人评价、毕业设计中期检查、答辩前预验收检查、毕业答辩;毕业实习:出勤、实习单位考评、实习记录考评、实习报告;课程设计:方案报告、出勤、实物验收答辩、实验报告;独立设课实验:实验验收、实验报告。

)1)指导教师(或评阅人)评阅(注:针对毕业设计而言举例)(用文字说明评价标准)毕业设计说明书指导教师评阅成绩是指导教师根据《毕业设计成绩评定标准》中给出的要求,对自己所带学生的总体工作情况及毕业设计说明书撰写质量进行总体评价,除针对每位学生撰写评阅意见之外,还给出相应分数评价。

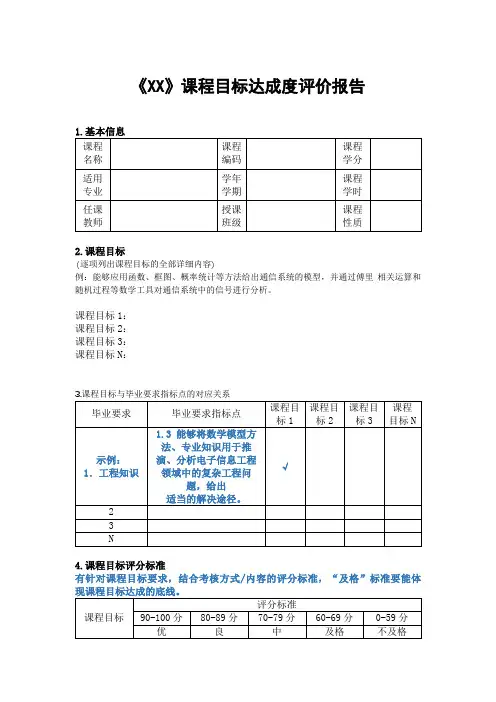

《XX》课程目标达成度评价报告2.课程目标(逐项列出课程目标的全部详细内容)例:能够应用函数、框图、概率统计等方法给出通信系统的模型,并通过傅里相关运算和随机过程等数学工具对通信系统中的信号进行分析。

课程目标1:课程目标2:课程目标3:课程目标N:4.课程目标评分标准有针对课程目标要求,结合考核方式/内容的评分标准,“及格”标准要能体示例:5.课程目标与考核方式的对应关系注:与相应课程教学大纲保持一致6.课程目标达成情况评价方法和评价依据课程目标达成度的评价方法采用定量和定性相结合的策略。

定量评价主要依据可量化的数据来计算课程目标的达成程度,而定性评价则通过预先设计反映课程目标要求的调查问卷等方式,深入了解学生和教师对课程目标达成度的看法。

根据课程的不同特点,可以选择定量或定性评价方法。

原则上,期末考核课程以及实习、毕业设计等重要教学环节应采用定量+定性的方法进行综合评价。

对于难以量化的课程或教学环节,则采用定性评价方法。

无论采用哪种评价方式,都需要在评价表上填写相关信息。

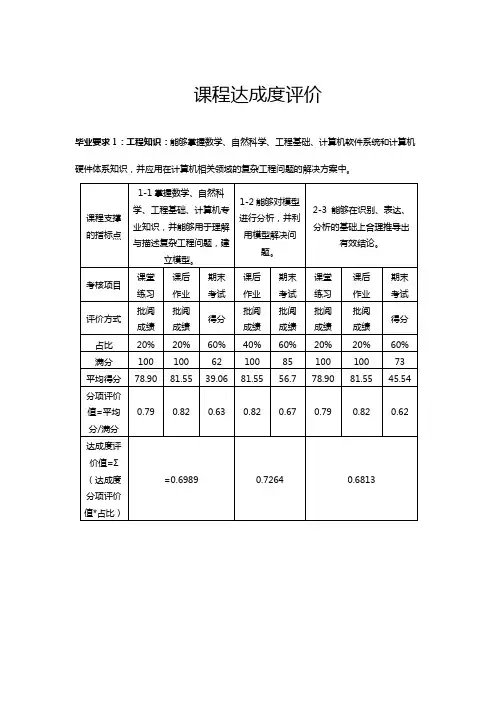

(1)定量评价 定量评价计算方法:例:某课程大纲规定的课程目标考核成绩组成如上表所示,那么课程目标达成度可按如下加权平均公式计算课程目标达成度=平时作业权重×平时作业得分平时作业总分+随堂测试权重×随堂测试得分随堂测试总分+期末考试权重×期末考试得分期末考试总分若某学生课程目标1的三项成绩为:6分、4分、20分,那么课程目标1的达成度为:课程目1标达成度=1040×610+540×45+2540×2025=0.75(2)定性评价定性评价主要通过课程结束之后的调查问卷进行统计测算,调查问卷要面向专业全体学生,关于课程内容的学习和掌握情况,可设置与课程目标数量相同的问题来让学生回答,每个题目的答案可设置3-5个等级,例如:非常好,较好,一般,较差,很差。

每个等级赋以不同的分值,那么定性评价的某一课程目标平均达成度可计算如下:课程目标n达成度=课程目标n得分总和课程目标n总分(3)综合评价是将定量评价达成度与定性评价达成度进行加权求和得到的,若两部分权重如上表所示,那么综合达成度计算如下课程目标综合达成度=定量权重×定量达成度+定性权重×定性达成度7.课程目标达成情况评价结果(1)学生整体课程目标达成情况示例:如上述表格举例中,课程目标1课程考核即定量分析值是0.84,学生自评即定性分析值是0.9;课程目标2课程考核值是0.74,学生自评值是0.89;进行对比分析形成了如下的对比图,继而进行分析说明。

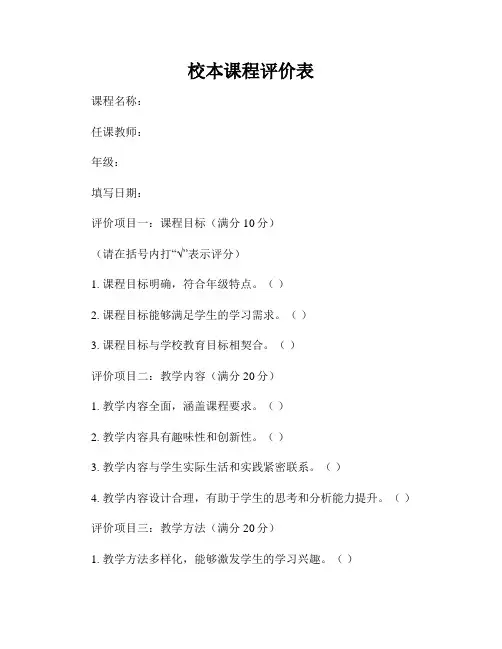

校本课程评价表课程名称:任课教师:年级:填写日期:评价项目一:课程目标(满分10分)(请在括号内打“√”表示评分)1. 课程目标明确,符合年级特点。

()2. 课程目标能够满足学生的学习需求。

()3. 课程目标与学校教育目标相契合。

()评价项目二:教学内容(满分20分)1. 教学内容全面,涵盖课程要求。

()2. 教学内容具有趣味性和创新性。

()3. 教学内容与学生实际生活和实践紧密联系。

()4. 教学内容设计合理,有助于学生的思考和分析能力提升。

()评价项目三:教学方法(满分20分)1. 教学方法多样化,能够激发学生的学习兴趣。

()2. 教学方法灵活运用,能够适应不同学习风格的学生。

()3. 教学方法设计合理,能够促进学生的主动参与和合作学习。

()4. 教学方法注重培养学生的批判性思维和问题解决能力。

()评价项目四:学习资源(满分20分)1. 学习资源丰富多样,包括教材、辅助教材、多媒体等。

()2. 学习资源具有时效性和权威性。

()3. 学习资源质量高,能够满足学生的学习需求。

()4. 学习资源利用合理,能够有效支持教学。

()评价项目五:作业与评价(满分15分)1. 作业设置合理,能够巩固学生的学习内容。

()2. 作业要求明确,能够引导学生独立思考和动手实践。

()3. 评价方式科学公正,能够准确反映学生的学习情况。

()4. 评价提供及时反馈,能够促进学生的自我发展和进步。

()评价项目六:课堂管理(满分10分)1. 教师课堂管理有序,能够营造良好的学习氛围。

()2. 教师能够积极引导学生参与课堂活动。

()3. 教师能够高效管理时间,保证课堂进度。

()评价项目七:课外拓展(满分5分)1. 课程设计了相应的课外拓展活动。

()2. 课外拓展活动能够充实学生的知识面和个人兴趣。

()3. 课外拓展活动与课程内容紧密结合。

()评价项目八:教师态度与情感(满分10分)1. 教师热情、耐心,对学生关心、关注。

()2. 教师能够与学生建立良好师生关系。

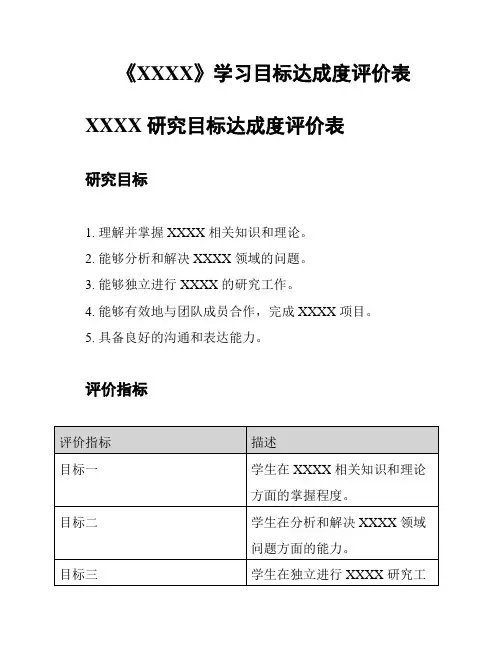

《XXXX》学习目标达成度评价表XXXX 研究目标达成度评价表

研究目标

1. 理解并掌握 XXXX 相关知识和理论。

2. 能够分析和解决 XXXX 领域的问题。

3. 能够独立进行 XXXX 的研究工作。

4. 能够有效地与团队成员合作,完成 XXXX 项目。

5. 具备良好的沟通和表达能力。

评价指标

评分标准

评价表格

备注:以上评分为示例,实际评分应根据具体情况进行。

总结

根据以上评价表的结果,我们可以得出每个学生在各个学习目标上的达成度。

通过定期的评价和反馈,学生可以了解自己的进步和不足之处,并有针对性地改进和提高。

评价结果还可以用作学生学习和就业方向的参考依据。

《XXXX》课程目标达成程度评价表1. 课程目标本课程旨在帮助学生掌握与XXXX相关的核心知识和技能,以达到以下目标:- 理解XXXX的基本概念和原理- 掌握XXXX实践中常用的工具和技术- 培养XXXX领域的研究和分析能力- 培养团队合作和沟通能力2. 评价标准为了评估学生在本课程中的研究成果,我们将使用以下评价标准:2.1 知识理解和应用能力- 对XXXX的基本概念和原理有清晰的理解,并能应用于实际案例分析- 能够解释XXXX实践中常用工具和技术的原理和使用方法2.2 分析和解决问题能力- 能够分析XXXX实践中的问题,并提出合理的解决方案- 在实际案例中能够运用所学知识和技术解决实际问题2.3 团队合作和沟通能力- 能够积极参与团队活动,并有效地与他人合作- 能够清晰地表达自己的观点和意见,并有效地传达信息3. 评价方法为了准确评估学生在本课程目标的达成程度,我们将采用以下评价方法:- 课堂参与和讨论:评估学生对核心概念和原理的理解和应用能力- 作业和实验:评估学生对工具和技术的掌握能力- 项目和实践任务:评估学生在XXXX领域的研究和分析能力- 团队合作和沟通表现:评估学生的团队合作和沟通能力4. 评价结果与反馈评价结果将根据学生在各项评价标准中的表现综合得出。

对于每位学生,我们将提供详细的评价报告,包括成绩和针对性的反馈意见。

同时,我们鼓励学生在评价结果和反馈意见的基础上进行自我反思和改进。

5. 课程改进根据学生的反馈和评价结果,我们将及时调整和改进本课程的教学内容和方式,以提高教学效果和研究成果。

以上是对《XXXX》课程目标达成程度的评价表,我们将按照这一评价体系进行学生的综合评估。

任何进一步的评价细节和具体安排将在课程开始前向学生进行说明。

课程设计达成度评价一、教学目标本课程的教学目标是让学生掌握第三章“物质与能量”的核心概念和原理,包括物质的基本组成、物质的性质与变化、能量的种类与转换等。

学生应能运用这些知识解释日常生活中的现象,并培养科学探究的能力。

具体目标如下:1.知识目标:–学生能够描述物质的基本组成,如原子、分子和离子。

–学生能够解释物质的性质,如密度、溶解性和磁性。

–学生能够说明物质的变化,包括物理变化和化学变化。

–学生能够概述能量的种类,如机械能、热能和电能,以及它们之间的转换。

2.技能目标:–学生能够运用实验和观察方法验证物质的性质和变化。

–学生能够使用图表和数据表达物质的变化和能量的转换。

–学生能够设计简单的实验来探究物质的性质和能量的转换。

3.情感态度价值观目标:–学生能够培养对科学探究的兴趣和好奇心。

–学生能够理解科学知识在解决实际问题中的重要性。

–学生能够形成尊重自然、节约资源的意识。

二、教学内容根据教学目标,本章的教学内容将围绕物质与能量的核心概念展开。

具体内容包括:1.物质的基本组成:原子结构、元素周期表、分子与离子。

2.物质的性质与变化:密度、溶解性、磁性、物理变化与化学变化的区别。

3.能量的种类与转换:机械能、热能、电能、能量守恒定律。

教学大纲将按照以下进度安排:•第1周:物质的基本组成。

•第2周:物质的性质与变化。

•第3周:能量的种类与转换。

•第4周:实验探究和综合应用。

三、教学方法为达成教学目标,将采用以下教学方法:1.讲授法:用于讲解物质的基本组成、能量的种类等理论概念。

2.讨论法:通过小组讨论促进学生对物质性质变化和能量转换的理解。

3.案例分析法:分析日常生活中的物质与能量现象,培养学生应用知识解决问题的能力。

4.实验法:设计实验让学生亲自验证物质的性质和能量的转换。

四、教学资源教学资源包括:1.教材:《自然科学基础》第三章内容。

2.参考书:提供关于物质与能量的拓展阅读材料。

3.多媒体资料:制作PPT和动画,形象展示物质变化和能量转换过程。