坦克防护系统合稿

- 格式:pdf

- 大小:334.02 KB

- 文档页数:8

五百字九九式坦克说明文介绍一款中国最新研制的九九式主战坦克九九式主战坦克是中国军队目前装备的一款新型主战坦克,具有强大的战斗力和优异的设计性能。

本文将从多个角度对这款坦克进行详细介绍。

一、总体概述九九式主战坦克采用了一体化设计理念,将动力系统、传动系统和操控系统等关键部件整合在一起,提高了整车的可靠性和稳定性。

该坦克采用了先进的数字化技术,实现了信息传输和处理的高效性。

同时,该坦克还具备了良好的防护性能和机动能力,能够适应各种复杂的地形和作战环境。

二、武器系统九九式主战坦克配备有多种武器系统,包括一门125毫米滑膛主炮和两挺机枪。

其中,主炮采用了高初速弹药和高穿甲弹药相结合的方式,具有较强的穿甲能力和火力覆盖范围。

此外,该坦克还配备了自动装填系统,提高了射击效率和准确性。

三、电子系统九九式主战坦克配备了先进的电子系统,包括数字化火控系统、战场感知系统和通信系统等。

这些电子系统的应用,使得该坦克在作战中具备了更高的智能化水平和更强的协同作战能力。

数字化火控系统能够实时获取目标信息和进行精确的瞄准计算,战场感知系统则能够对战场情况进行全方位的监测和预警。

通信系统则可以实现信息的快速传递和远程指挥控制。

四、防护系统九九式主战坦克具有良好的防护性能,其装甲厚度和防护等级均达到了国际先进水平。

该坦克的车体和炮塔采用了复合装甲结构,能够有效抵御反坦克武器的攻击。

同时,该坦克还配备了烟幕弹发射器和主动防御装置等辅助防护措施,提高了其在战场上的生存能力。

五、总结评价综上所述,九九式主战坦克是一款集数字化、信息化、智能化于一身的新型主战坦克。

它具备了强大的战斗力和优异的设计性能,是当代中国军事实力的象征之一。

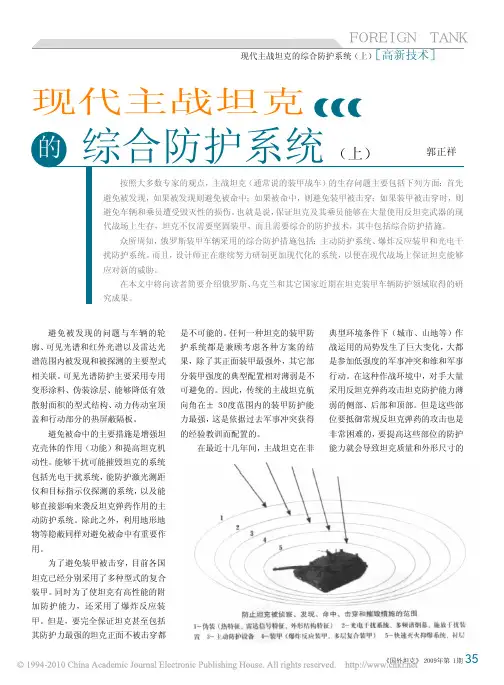

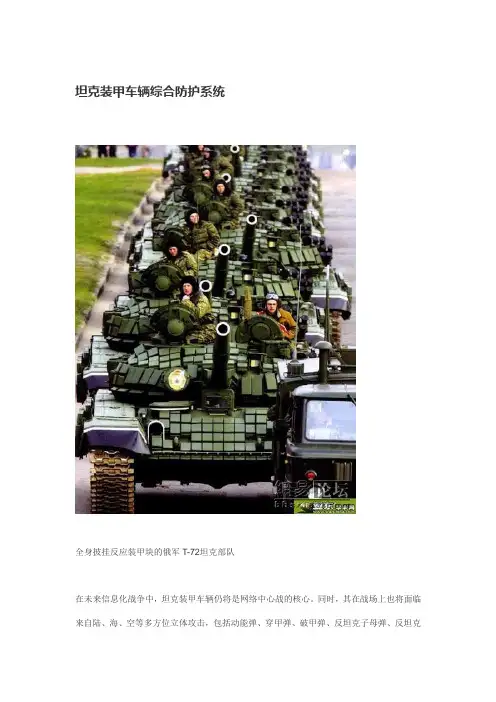

坦克装甲车辆综合防护系统全身披挂反应装甲块的俄军T-72坦克部队在未来信息化战争中,坦克装甲车辆仍将是网络中心战的核心。

同时,其在战场上也将面临来自陆、海、空等多方位立体攻击,包括动能弹、穿甲弹、破甲弹、反坦克子母弹、反坦克火箭筒、反坦克地雷和软杀伤武器(如电、光、波、场、核、生、化等武器)。

面对性能不断提高、种类形式多样的威胁,坦克装甲车辆单纯依靠增加装甲厚度等传统防御手段已难以抵御。

综合防护概念的出现,为今后坦克装甲车辆防护技术确定了发展方向,为其战场生存力的提高提供了发展空间。

综合防护系统是在现有基础上发展的一种整体式防护手段,通过将坦克装甲车辆的总体设计、装甲防护、主动防护、隐身、烟幕、三防等多种技术手段有机地结合在一起,做到先敌发现、先敌射击、先敌压制、先敌摧毁,形成由外到内的、有效的立体防护系统。

目前,坦克装甲车辆综合防护概念下所采用的防护技术主要是在提高总体设计的基础上,采用主动防护技术、隐身技术和装甲防护技术等。

主动防护主要分为硬杀伤、软杀伤或两者结合在一起的综合主动防护系统三种;隐身技术中目前比较受关注的要数新一代隐身技术和隐身坦克技术;装甲防护技术包括传统均质钢装甲和各类非常规装甲等。

其中,非常规装甲技术不但可以降低坦克装甲车辆的整体重量,还能提高其防护力,有一定的发展前景。

此外,目前坦克装甲车辆所采用的防护措施还有烟雾遮蔽技术、二次效应防护技术及核生化防护技术等等。

总体设计坦克装甲车辆的总体设计,也就是形体防护。

车辆外形是由车长、宽、高、履带着地长、车底距地高,以及车体和炮塔的形状等决定的。

相对而言,车辆高度越低,正面面积越小,被命中的可能性就越小。

车体易被命中部位的装甲尽量倾斜,不仅可以增加“跳弹”的可能性,而且可以增大虚拟厚度,即增大弹丸在装甲内贯穿的距离。

一般是前装甲较厚,倾斜较大,防弹能力和承受冲击的能力都较好。

以色列“梅卡瓦”主战坦克的动力装置前置,并且前装甲又有较大的倾斜角度,因而乘员正面的防护得到加强。

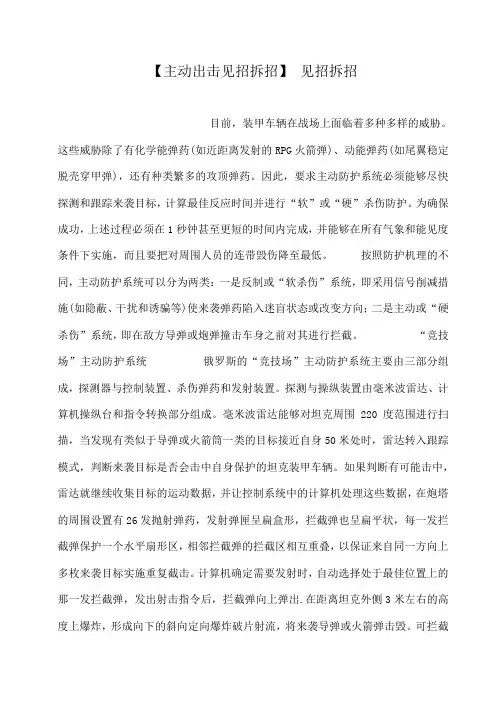

【主动出击见招拆招】见招拆招目前,装甲车辆在战场上面临着多种多样的威胁。

这些威胁除了有化学能弹药(如近距离发射的RPG火箭弹)、动能弹药(如尾翼稳定脱壳穿甲弹),还有种类繁多的攻顶弹药。

因此,要求主动防护系统必须能够尽快探测和跟踪来袭目标,计算最佳反应时间并进行“软”或“硬”杀伤防护。

为确保成功,上述过程必须在1秒钟甚至更短的时间内完成,并能够在所有气象和能见度条件下实施,而且要把对周围人员的连带毁伤降至最低。

按照防护机理的不同,主动防护系统可以分为两类:一是反制或“软杀伤”系统,即采用信号削减措施(如隐蔽、干扰和诱骗等)使来袭弹药陷入迷盲状态或改变方向;二是主动或“硬杀伤”系统,即在敌方导弹或炮弹撞击车身之前对其进行拦截。

“竞技场”主动防护系统俄罗斯的“竞技场”主动防护系统主要由三部分组成,探测器与控制装置、杀伤弹药和发射装置。

探测与操纵装置由毫米波雷达、计算机操纵台和指令转换部分组成。

毫米波雷达能够对坦克周围220度范围进行扫描,当发现有类似于导弹或火箭筒一类的目标接近自身50米处时,雷达转入跟踪模式,判断来袭目标是否会击中自身保护的坦克装甲车辆。

如果判断有可能击中,雷达就继续收集目标的运动数据,并让控制系统中的计算机处理这些数据,在炮塔的周围设置有26发抛射弹药,发射弹匣呈扁盒形,拦截弹也呈扁平状,每一发拦截弹保护一个水平扇形区,相邻拦截弹的拦截区相互重叠,以保证来自同一方向上多枚来袭目标实施重复截击。

计算机确定需要发射时,自动选择处于最佳位置上的那一发拦截弹,发出射击指令后,拦截弹向上弹出.在距离坦克外侧3米左右的高度上爆炸,形成向下的斜向定向爆炸破片射流,将来袭导弹或火箭弹击毁。

可拦截的来袭目标速度范围大致在700米/秒-以下。

目标探测距离为50米,系统反应时间为0.07秒,再次拦截时间间隔为0.2~0.4秒。

据说该系统可以对抗现役的反坦克导弹、火箭弹和从远距离发射的速度已经降低的破甲弹和碎甲弹。

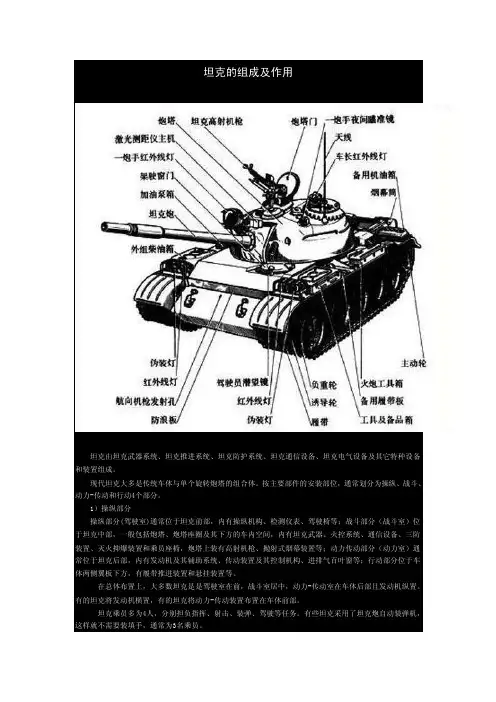

坦克由坦克武器系统、坦克推进系统、坦克防护系统、坦克通信设备、坦克电气设备及其它特种设备和装置组成。

现代坦克大多是传统车体与单个旋转炮塔的组合体。

按主要部件的安装部位,通常划分为操纵、战斗、动力-传动和行动4个部分。

1)操纵部分操纵部分(驾驶室)通常位于坦克前部,内有操纵机构、检测仪表、驾驶椅等;战斗部分(战斗室)位于坦克中部,一般包括炮塔、炮塔座圈及其下方的车内空间,内有坦克武器、火控系统、通信设备、三防装置、灭火抑爆装置和乘员座椅,炮塔上装有高射机枪、抛射式烟幕装置等;动力传动部分(动力室)通常位于坦克后部,内有发动机及其辅助系统、传动装置及其控制机构、进排气百叶窗等;行动部分位于车体两侧翼板下方,有履带推进装置和悬挂装置等。

在总体布置上,大多数坦克是是驾驶室在前,战斗室居中,动力-传动室在车体后部且发动机纵置。

有的坦克将发动机横置,有的坦克将动力-传动装置布置在车体前部。

坦克乘员多为4人,分别担负指挥、射击、装弹、驾驶等任务。

有些坦克采用了坦克炮自动装弹机,这样就不需要装填手,通常为3名乘员。

2)武器系统主武器多采用120mm或125mm口径的高压滑膛炮。

炮弹基数一般为40~50发,主要弹种有尾翼稳定的长杆式脱壳穿甲弹和多用途弹。

脱壳穿甲弹采用高密度的钨合金或贫铀合金弹芯,初速达1650~1800m/s,在通常的射击距离内,可击穿500余mm厚的均质钢装甲。

多用途弹对钢质装甲的破甲深度可达600mm左右,而且兼备杀伤爆破弹功能。

各种炮弹多采用带钢底托的半可燃药筒。

有的坦克炮有自动装弹机,有的坦克炮可发射反坦克导弹(也称炮射导弹)。

辅助武器多采用7.62mm并列机枪、12.7mm或7.62mm高射机枪,有的装有榴弹发射器。

现代坦克普遍装备了以电子计算机为中心的火控系统,包括数字式火控计算机及各种传感器、炮长和车长瞄准镜、激光测距仪、微光夜视仪或热像仪、火炮双向稳定器和瞄准线稳定装置、车长和炮长控制装置等。

装甲兵论文1500装甲车辆主动防护系统发展现状及趋势防护系统在以坦克为代表的装甲战斗车辆中,因其保证车辆及乘员安全的作用,具有突出重要的地位。

由易损性理论分析,防护系统的作用,通常是指从它抵御穿甲弹、破片杀伤弹和破甲弹贯穿作用的能力,以及其结构抵御爆破榴弹或核弹冲击波的能力。

对于典型坦克破坏程度评价表中可以看出,引起各级别破坏的要素(车体部件或车内人员)都是在打破防护屏障(防护系统)后产生的,所以坦克装甲车辆防护系统一旦被突破,必然会遭受相应的破坏,失去部分能力,甚至被摧毁。

从以上的论述中可以看出,坦克装甲车辆的护系统的重要使命是抵御外来袭击,提高其战场生存能力,进而保障其完成预定任务。

然而,矛与盾双方都是在不断突破中砥砺前行的,在坦克装甲车辆防护系统性能不断提高、结构不断优化、功能不断完善的同时,弹药的反装甲能力也在不断的增强,这给从事坦克装甲车辆防护系统研究的工作者带来的前所未有挑战。

因此,对坦克装甲车辆防护系统的研究,尤其是主动防护系统的研究,将是防护工程研究领域的前沿课题,也是决定坦克装甲车辆技术水平是否能领先的关键要素之一。

1 被动防护存在的问题分析被动防护系统即常规防护系统,主要是依靠坦克装甲车辆自身的防护装甲进行防护,即在弹丸击中自身后,才开始进行抵御,属于消极防护。

这种防护系统是最简单、最直接的方法,然而,随着科技的进步,被动防护方式被不断针对,被集中研究,被重点突防,防护效果的提升呈现出疲软的态势,必定不会成为未来防护系统发展的主流。

下面,就被动防护系统发展过程中逐渐暴露出的一些问题,进行分析。

1.1 增加装甲厚度存在的问题提高坦克装甲车辆防护能力最直接的方式,就是增加装甲厚度,以此来抵御外来弹药的攻击。

然而,实施这种方法,难以避免的问题是武器系统自身重量的增加,最严重后果就是牺牲了坦克装甲车辆的机动性。

随着未来战争全球化的要求,坦克装甲车辆的运输必定会逐渐向海运或者空运倾斜,这会造成运输基数的减少,进而导致部队总体作战能力的下降。

坦克设计的防护措施随着军事技术的不断发展,坦克作为重要的作战装备,在现代战争中扮演着重要的角色。

为了保障坦克的安全性和作战能力,设计师们通过不断创新和改进,采取了一系列的防护措施。

本文将探讨坦克设计中常见的防护措施,包括装甲设计、动力系统防护、操纵系统保护、防爆和侦测措施等。

一、装甲设计装甲是坦克设计中最基本的防护手段。

设计师们针对各种武器威胁,采用不同类型和厚度的装甲来强化坦克的防护能力。

轻型坦克主要采用弹性装甲,能有效减少防护区域受到的击中冲击。

而重型坦克则采用硬质合金或复合装甲,能够更好地抵抗穿甲弹和破片的侵袭。

此外,为了进一步增加防护能力,一些现代坦克还可以采用爆炸反应装甲,当遭受攻击时,装甲出现爆炸反应以消耗入射物的动能。

二、动力系统防护坦克的动力系统是其作战能力的核心,因此必须有一定的防护措施。

常见的动力系统防护手段包括装甲覆盖、防护罩和自动灭火系统。

装甲覆盖能够有效保护发动机和传动系统,避免受到敌方火力的直接打击。

防护罩主要用于保护车辆上的关键部件,如发动机进气口、电子系统等,通过材料的选择和结构设计,能够提供良好的防护效果。

自动灭火系统则是为了防止敌方火箭弹或高爆炸弹对动力系统造成的次生损害,能及时将起火点扑灭,确保动力系统的正常运转。

三、操纵系统保护操纵系统是坦克的指挥中枢,一旦受到敌方攻击,将直接影响坦克的作战能力。

因此,设计师们为操纵系统提供了高强度的防护措施。

首先,在车辆外部装甲上布置防护板,用以阻挡并消耗来袭破片和子弹的动能。

其次,需要对操纵系统进行物理隔离,将其与车辆的其他部件分离,以免遭受直接的物理冲击。

同时,采用自动灭火系统可以防止敌方攻击引起的次生火灾,进一步保护操纵系统的安全。

四、防爆措施坦克防爆措施主要针对敌方的地雷、炮弹和弹药等爆炸性威胁。

为了应对这些威胁,设计师们采取了一系列的防爆措施。

首先,坦克的底盘和车体采用V形设计,能够有效减少地雷和炮弹的爆炸威力。

装甲防护技术——主动防护学员四旅三营韩少淳学号:3013000368一、系统原理主动防御系统是坦克和装甲车辆用于拦截、摧毁或者干扰敌方来袭弹药的智能化自卫系统。

根据机理的不同,又可以分为主动(硬杀伤型)和对抗(软杀伤型)两大类。

硬杀伤系统是一种弹道拦截武器,它可以在车辆周围一定的范围内形成一道防护圈,在敌方来袭的弹药击中车体前将其拦截、摧毁。

软杀伤系统则是通过干扰弹或干扰器来干扰敌方武器的制导或瞄准装置,或者通过降低车辆本身的信号特征及生成假目标来干扰感应式弹药。

二、外国装备发展■先行者:俄罗斯俄罗斯在主动防御系统的研究上一直处于领先的地位。

早在20世纪80年代初期,苏联就研制出了世界上第一种主动防御系统——“鸫”,并将其安装在T-55A中型坦克上。

该系统采用硬杀伤原理,利用带破片战斗部的火箭弹拦截来袭的反坦克导弹和火箭,可以为坦克炮塔正面60度的弧形区域提供防护,据称其对抗RPG反坦克火箭的成功率可达80%。

1993年,俄罗斯开始装备“窗帘”主动防御系统。

这是一种软杀伤系统,它利用光电对抗装置干扰敌方的激光测距仪、激光目标指示器以及半主动视线导引反坦克导弹等。

目前,俄罗斯的不少T-80UK、T-80U和T-90主战坦克上均装有该系统。

俄罗斯陆军人士表示,该系统可以使“陶”式、“龙”式、“海尔法”导弹的命中概率降低3/4,使“米兰”和“霍特”导弹的命中概率降低2/3。

90年代中期,俄罗斯开始研制“竞技场”主动防御系统。

该系统是一种硬杀伤系统,防护范围可达300度,并具有一定的防攻顶能力。

在战斗模式下,安装在坦克顶部的雷达不断搜索附近范围内的移动目标,一旦确定来袭导弹后便迅速将其锁定,随后火控系统计算出目标弹道参数和相应的拦截轨道,并自动发射拦截弹。

拦截弹根据火控系统的指令在距来袭导弹10米左右的距离上起爆,形成定向破片区,从而摧毁目标或降低目标对坦克的威胁能力。

“竞技场”系统可以全天候使用,并具有一定的目标选择能力。

坦克主动防护系统2005年1月,美军在白沙导弹靶场成功地进行了两次“直瞄动能反坦克导弹”武器系统的发射试验,两枚动能导弹分别摧毁了两辆2 400米远的、高速运行的M80坦克。

据称,“此次试验充分显示了动能导弹对目标的致命杀伤力”,从而为反坦克导弹家族增添了一个凶悍的新“杀手”。

那么,“陆战之王”面对如此之凶悍的新“杀手”将何去何从呢?20世纪70年代后期开始,“陆战之王”坦克的装甲技术发生了质的飞跃,装甲从普通均质钢板走向多元化。

性能突出的主要有:英国“挑战者”主战坦克采用的“乔巴姆”复合装甲,美国“艾布拉姆斯”采用的贫铀装甲,以色列“梅卡瓦”的模块化反应装甲,德国“豹”2采用的模块化高性能防护装甲等。

这些新型装甲的陆续出现,使得装甲目标在不增加重量的情况下,防护性能得到显著提高。

尤其像爆炸反应装甲等新式特种装甲的广泛应用,打破了装甲与反装甲武器之间的平衡,使装甲威胁难以攻克。

为进一步提高“陆战之王”的战场生存力,世界各国把焦点集中在装甲车辆智能型综合主动防护系统的研究上。

四大门派主动防护系统技术是一种新概念防御手段,早期的主动防护系统主要有俄罗斯的“窗帘”、“特舒尔”和“鸫”主动防护系统,以色列的MAJIC-1主动式导弹干扰机、POMALS 激光告警系统和ARPAM主动防护系统,德国的“阿维斯”和IBD主动防护系统,法国的Spatem硬杀伤主动防护系统,美国的小型低成本自主式主动防护系统、全光谱主动防护近战多层防盾和近期主动防护系统。

主动防护系统是采取施放烟幕、诱骗、干扰和强行拦截等措施,来防止被瞄准或击中的系统。

它是在电子对抗技术的基础上发展起来的一种积极主动的防护系统,能有效降低反坦克导弹的反装甲效能,并能在不明显增加装甲厚度和车重的情况下,大幅度提高安装该系统平台的生存能力。

根据对抗技术不同,主动防护系统可分为以下四种。

烟幕遮障式主动防护系统烟幕遮障是坦克装甲车辆最基本的防护手段,一般坦克装甲车辆上装备的烟幕弹发射装置就是靠烟幕遮障来达到防护目的的。

• 205•ELECTRONICS WORLD ・技术交流全电坦克技术在今后的主要发展走向是坦克防护电气化,同时也是今后全电坦克的重要因素之一。

本文重点阐述说明全电坦克电气化防护的主要装备,依次介绍相关的电子装甲,希望为今后全电坦克电气化防护装备设计提供参考。

随着坦克技术的不但发展,其技术水平上升迅猛,其中较为基础的仍是机械技术。

以大威力火炮、控制特性、大功率动力装置及瞬间能力利用方面来看,机械化坦克已逐渐达到发展极限。

同时,因军事科技技术的突飞猛进,提高了高技术武器的发展,若以最小代价获取胜利效益下,必然牵动武器装备、战争形态及作战样式的变化。

为有效提高坦克性能,全力发展全电坦克将是重中之重,也是从机械化向电气化过渡的必经之路。

1.今后全电坦克的电气防护装备(1)电子装甲。

坦克的主要三大性能是:防护;机动和火力。

为此,今后全电坦克主要就是防护,机动和火力的电气化。

机动是指坦克重点突进系统的主要电气化,是一种带有主要电传动装置的坦克;火力是指武器系统的主要电气化,重点指火控系统的火炮和电气化的电气化;防护则是指坦克带有防护系统,即重点采用电子装甲。

未来全电坦克的重点防护系统电气化主要核心是使用电子装甲。

电子装甲是指产生高能反作用的装甲系统,可以利用电容器储存较为强大的电能抵御以袭弹药,主要包括电热装甲、主动电磁装甲和电磁装甲。

其中,电子装甲系统可以为装甲战车确保全面防护。

根据常规设计手段来看,无论任何一种装甲车、步兵战车或是装甲车的车前弧形部分均有最为厚重的装甲。

但由于装甲车的尾部装甲、顶部装甲及侧装甲等,因因素限制等原因不能防护牺牲,因此,易遭受攻击。

若采取电子装甲,则会以最小的代价获取全面防护力。

(2)电子装甲工作原理和构成。

电子装甲主要有可携带较多电荷的电容器组成,而电容器的两端则与坦克表明互相分离的两块金属板相联,金属板之间带有绝缘体。

内层的金属板和外层板能够充电且绝缘,而外层金属板则是由防弹功能的合金组成且接地,电子装甲能够让坦克电源供电。

[因主动防护系统而生]主动防护系统单兵火箭筒是步兵肩射武器,主要用于近距离摧毁坦克装甲车辆、碉堡、永备火力点、土木火力点、建筑物、地面或半地下掩体等坚固目标,是步兵近距离作战的主要攻坚武器。

从二战至今,单兵火箭筒已经走过了半个多世纪的岁月。

尽管现代各种高技术制导武器大量应用于战场,但并未将单兵火箭筒“挤”出战场,相反单兵火箭筒家族随着技术进步还有愈来愈兴旺之势。

在世界范围内五花八门的火箭筒品种中,最知名的莫过于苏联/俄罗斯的RPG系列了。

从东南亚丛林到中东沙漠,从南亚高原到非洲雨林,无处不能看到RPG火箭筒的影子。

而且由于装备的普及程度非常大,使用者们已经将RPG玩儿出花了――“黑鹰坠落”就是RPG新用途的典型战例。

为了让RPG 系列能够持续延续传奇,苏联/俄罗斯不断为该系列增加新成员,如RPG―18、RPG―22、RPG―26、RPG―27、RPG―29等。

现在,RPG系列又将增加一个新型号,那就是俄罗斯刚刚推出的RPG―30火箭筒。

RPG―30新鲜出炉俄罗斯研制新型RPG的最初动力是为了应对国际范围内日益发展的坦克装甲车辆主动防护系统(APS)。

我们知道,主动防护系统由于实现了“以弹打弹”的能力,因此可大幅削弱空心装药的反坦克导弹和火箭弹对坦克的威胁程度。

不过,早先只有俄罗斯自己研制了“窗帘”、“竞技场”等主动防护系统,所以其对研制反制武器的兴趣并不大。

然而,近年来随着反装甲武器威力的日渐增大,西方国家也陆续研制出了先进的主动防护系统,如美国的“硬杀伤”系统、以色列的“战利品”系统、法国的“斯帕腾”系统和德国的“阿维斯”系统等。

如果这些主动防护系统大量装备的话,那么俄罗斯现有反装甲武器的作战效能将急剧降低,从而将在很大程度上影响到俄罗斯反坦克武器的出口。

为此,俄罗斯一方面加紧改造现有反装甲武器(如为反坦克导弹换装更大口径的战斗部、增大速度,使RPG―29的串联战斗部增加到3个等),另一方面采用新思路研制专用于对付主动防护系统的新型反坦克武器。

反应装甲与主动防护系统装甲与反装甲武器,长久以来,既针锋相对地激烈竞争,又相互促进发展。

随着微电子技术、激光技术和红外等高新技术的飞速发展,各种反坦克武器的威力有了极大的提高。

在未来的15年~20年内,主战坦克迎面所面对的不仅有大口径反坦克导弹的攻击,而且还将有140mm~150mm 口径反坦克火炮所发射的长杆穿甲弹的攻击。

前者的破甲威力将由目前的900mm~1000mm提高到1300mm~1400mm,而140mm口径火炮所发射的长杆穿甲弹的着速可望达到1800m/s~2200m/s,穿甲威力可望达到850mm~950mm;正在研制中的电磁炮和电热炮能将穿甲弹的初速提高到3000m/s,其穿甲威力则更强。

此外,近些年来研究和发展的反爆炸装甲串联战斗部技术也已使得老一代三明治式的反应装甲防护技术黯然失色。

因此,作为地面主要进攻武器的坦克装甲车辆将面临着严重的威胁,增强其防护能力已迫在眉睫。

为此各国纷纷采取了有力措施,其中主要是普遍采用反应装甲和主动防护系统(也称主动装甲)。

反应装甲近些年来,世界各国对反应装甲开展了五花八门的研究与探索,其概念上已经有了很大的发展,不再局限于传统的三明治结构的爆炸反应装甲,出现了密闭容器、陶瓷基增强纤维复合材料中埋入炸药球的结构单元等。

在能量的利用方面,不再局限于炸药的化学能,还利用了电磁能或其它一些能量,有的甚至利用力学转化原理将弹药本身的能量转化为对抗其侵彻的能量。

其功能也有了加强,除能对付空心装药破甲弹之外,还能对付长杆穿甲弹和串联战斗部。

下面介绍的是一些新型的反应装甲。

高压密闭容器反应装甲这是美国陆军发明的一种对付杆式动能穿甲弹的反应装甲。

这种反应装甲单元为一高压密闭容器(图1),其内部分布有各种形状和尺寸的颗粒,其反应作用能量来自于高压气体,当弹丸在容器壁上穿孔后,容器内的高压气体便驱动容器内的大量不同形状和尺寸的颗粒向穿孔处运动,撞击穿甲弹以抵抗其继续侵彻。

1916年9月15日,一种黑黝黝的钢铁怪物出现在法国索姆河畔,以每小时6公里的速度隆隆冲进德军阵地,用其机枪火力象秋风扫落叶一样,打的德军丢盔卸甲,一败涂地。

自此,坦克登上了战争舞台,在若干精彩演出之后,当之无愧的成为了陆战之王。

树大招风,尽管随着军事装备技术发展,坦克的装甲防护力越来越强,但近年来,反装甲武器类型不断增多,性能不断提高,坦克及装甲车辆原有的优势正在削弱。

仅仅通过增加装甲厚度来提高防护能力的方法,会导致装甲车辆的重量不断增加,严重制约车辆的机动性和作战使用范围,很难发挥火力优势。

因此,如何在不增加自重的前提下提高防护能力,成为装甲车辆发展过程中亟待解决的问题。

主动防护系统为解决上述问题提供了一个有效的途径,为装甲车辆的未来发展打开了突破口。

一、主动防护系统的内涵装甲车辆主动防护系统是指通过探测装置获得来袭弹药的运动特征,然后通过计算机控制对抗装置使来袭弹药无法直接命中被防护目标的一组或一套装置,一般分为干扰型、拦截型和综合型,主要由探测装置、计算机处理/控制器和对抗装置三部分组成。

探测装置用来获取威胁的特征信息;计算机处理/控制器对探测装置获取的威胁特征信息进行分析,产生控制信号;对抗装置用于解除威胁。

主动防护系统分为干扰型、拦截型和综合型三种。

干扰型主动防护系统采用光学传感器探测威胁方位,通过烟雾或激光等光学手段干扰来袭弹药,达到自卫目的。

拦截型主动防护系统一般使用雷达获取来袭弹药的运动特征,然后发射弹药进行拦截,使其侵彻能力丧失或显著下降。

综合型主动防护系统一般采用雷达和光学传感器进行复合探测,当威胁来临时,车载计算机根据威胁的类型,控制对抗装置对其进行干扰或拦截,或同时采取这两种措施进行复合防护。

显然,综合型主动防护系统具有干扰型和拦截型两种防护系统的优点,避免了单独使用一种防护系统的局限性,防护效能最好。

二、外军主动防护系统发展现状目前,俄罗斯、美国、以色列、德国、英国和日本等多个国家都在积极研制主动防护系统。