坦克装甲车辆综合防护系统

- 格式:doc

- 大小:380.50 KB

- 文档页数:13

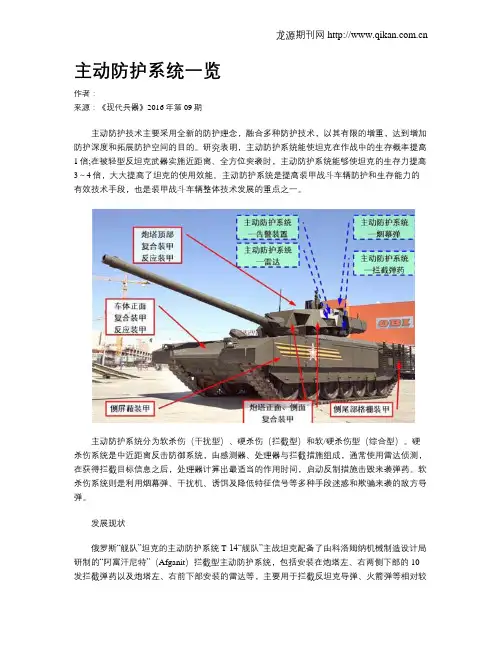

主动防护系统一览作者:来源:《现代兵器》2016年第09期主动防护技术主要采用全新的防护理念,融合多种防护技术,以其有限的增重,达到增加防护深度和拓展防护空间的目的。

研究表明,主动防护系统能使坦克在作战中的生存概率提高1倍;在被轻型反坦克武器实施近距离、全方位突袭时,主动防护系统能够使坦克的生存力提高3~4倍,大大提高了坦克的使用效能。

主动防护系统是提高装甲战斗车辆防护和生存能力的有效技术手段,也是装甲战斗车辆整体技术发展的重点之一。

主动防护系统分为软杀伤(干扰型)、硬杀伤(拦截型)和软/硬杀伤型(综合型)。

硬杀伤系统是中近距离反击防御系统,由感测器、处理器与拦截措施组成,通常使用雷达侦测,在获得拦截目标信息之后,处理器计算出最适当的作用时间,启动反制措施击毁来袭弹药。

软杀伤系统则是利用烟幕弹、干扰机、诱饵及降低特征信号等多种手段迷惑和欺骗来袭的敌方导弹。

发展现状俄罗斯“舰队”坦克的主动防护系统 T-14“舰队”主战坦克配备了由科洛姆纳机械制造设计局研制的“阿富汗尼特”(Afganit)拦截型主动防护系统,包括安装在炮塔左、右两侧下部的10发拦截弹药以及炮塔左、右前下部安装的雷达等,主要用于拦截反坦克导弹、火箭弹等相对较低速的目标。

当遭受炮弹或导弹攻击时,借助于毫米波雷达和火控系统,确定来袭弹药的坐标、速度和飞行方向,在距离坦克20~30米内,采用撞击芯型战斗部(弹头),可拦截最大速度为1700米/秒的次口径穿甲弹。

该系统首次使用了俄罗斯RU 2263268专利技术,发射装置由1个垂直向和水平向旋转的弹架组成,战斗部的辅助引爆借助引信(起爆管)的预编程序实现,引信在战斗部爆炸物质模块后部排列成矩阵。

同时,“舰队”坦克还采用了干扰型主动防护系统,包括在炮塔四角上部安装的4部告警传感器以及在炮塔顶部安装的烟幕弹发射装置等。

炮顶前两侧各装1组12具烟幕弹发射装置,炮塔顶部左侧中部内嵌2组各12具向上发射的烟幕弹发射装置(能有效防御攻顶导弹)。

俄罗斯霞石主动防御系统(局部)方来袭弹药的一种自卫系统。

根据机理不同,分为压制型(软杀伤)和拦截型(硬杀伤)两大类。

压制型防御系统的历史较为悠久,坦克装甲车辆上的烟雾弹发射器、热烟雾释放装置等,理论上都属于这一类,通过隐真示假对坦克装甲车辆进行防护。

现代化的压制型主动防御系统,包括激光、红外告警等装置,能自动感应来袭威胁,并通过干扰弹、干扰器等对敌方制导弹药或瞄准装置进行干扰,使其丢失或无法锁定目标。

俄罗斯安装在一些坦克上的窗帘光电干扰系统就属于这一类。

此外,还有一些坦克装甲车辆搭载着激光防御系统,可摧毁反坦克武器的光电观瞄设备、导引头或直接致盲射手。

拦截型防御系统由雷达系统、主动拦截弹药等组成,其中雷达系统负责发现敌方来袭弹药,在计算机控制下,该系统会自动向相应方向发射拦截弹,将来袭弹药摧毁或让其偏离目标。

苏联从1977年开始研制鸫主动防御系统。

该系统的突出标志是坦克炮塔周围装有2组四联装拦截弹发射器,每组上方装有一部毫米波雷达天线,与炮塔后部的火控计算机相连。

当雷达探测到来袭弹药后,系统发射拦截弹在距离车辆德国AMAP-ADS主动防御系统(局部)弹用易燃材料制成,在爆炸时完全燃尽,不会产生爆炸破片,以减小附带损伤。

其他国家的一些防务公司近年来也投入大笔资金研发主动防御系统,比如德国迪尔防务公司研发的阿维斯模块化主动防御系统、莱茵金属公司研制的AMAP-ADS 主动防御系统。

这两型系统已投入使用,安装在豹2主战坦克、黄鼠狼2步兵战车等车辆上。

此外,美国的C IC M和铁幕系统、法国的鲨鱼系统、韩国的K APS系统、土耳其的AKKOR系统、乌克兰的屏障系统、波兰的大黄蜂系统等,都是近年来各国研制统在提供防护方面力有不逮,一些后期研发的主动防御系统在应对新型反坦克弹药时防御效果也不理想。

正所谓“一寸长一寸强,一寸短一寸险”,为适应战场形势变化,已有国家针对相关短板,开始加大投入,研发新一代主动防御系统。

坦克装甲是怎样“炼”成的——装甲车辆防护升级改进技术探析作者:李补莲高艳来源:《坦克装甲车辆》 2014年第1期目前,面对性能不断提高、形式多样的威胁,新型坦克装甲车辆的防护技术也迅速发展。

从当前看,复合装甲大有取代钢装甲之势。

这是因为,在给定重量的条件下,复合装甲比钢装甲性能更强,从而使装甲车辆可以在与钢装甲相同防护级别的情况下,其重量变得更轻。

另外,在装甲防护的基础上,许多车辆加装了各种各样的主动防护系统,以使车辆在遭遇危险时具有一定的自卫能力。

为装甲战车装上主动防护系统之后,就可以有效地抵御逼近的各种来袭弹丸。

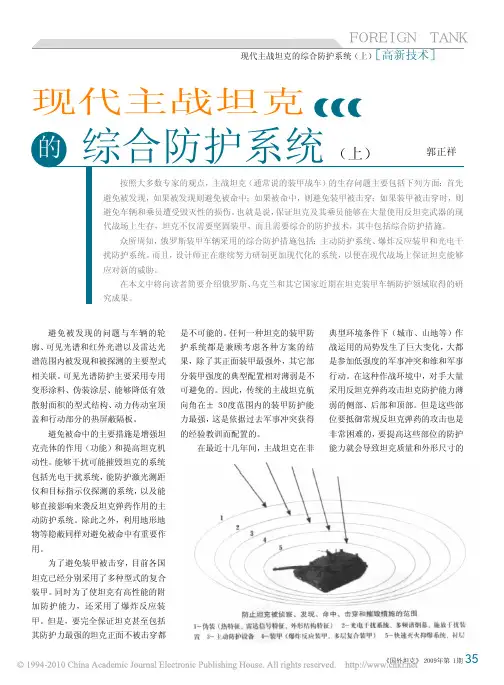

此外,根据参与军事行动的车辆所要执行的任务和它有可能遭遇到的攻击方位的不同,不同车辆之间的防护级别也经常有相当大的变化。

例如,对于作为突击先锋的主战坦克来说,对其威胁往往来自正面,所以其正面车体和炮塔上通常安装最重的装甲,而车体两侧的装甲会较轻一些,车顶和底部的装甲最薄。

而对于其它车辆,如防地雷反伏击车辆(MRAP),由于设计者们首先考虑的是这类车辆必须具备抵御各种简易爆炸装置(IED)的能力,因此,它们的车体底部都装有厚重的、呈V字形的装甲。

不过,不同的装甲战车之间装甲防护级别的差异很大。

对于主战坦克来说,通常要能够承受来自其它坦克的火炮和反坦克导弹的打击;而轻型侦察车辆的防护级别就低得多,一些“以防万一”的装甲防护措施往往起不了多大的防护作用。

当然,车辆的装甲并不是越多越好。

这是因为,尽管装甲越重为车辆提供的防护作用就越大,但同时也会使车辆在给定发动机功率的情况下,机动性能变差。

与此同时,还限制了车辆的空运部署能力,增大了成本和燃油消耗,甚至可能影响其道路通过性能。

通常情况下,各种军用车辆都会安装一些可以抵挡榴霰弹、导弹或炮弹等火力打击的装甲,从而为车内人员提供保护。

甚至不少民用车辆,包括某些小汽车上也装上了装甲;而总统专用车或政府要员的豪华轿车安装装甲就不足为奇了。

此外,一些证券公司也经常会利用装甲汽车运送货币或贵重物品,以减少被劫持的风险。

新型装甲车辆装备安全综合化防护问题纵观与思考【摘要】本文从纵观发达国家装甲车辆装备综合化防护的特点与趋势入手,介绍国际上先进的装甲车辆装备综合化防护技术与手段,进而提出指引我军装甲车辆装备安全综合化防护问题的方向与主要研发趋势。

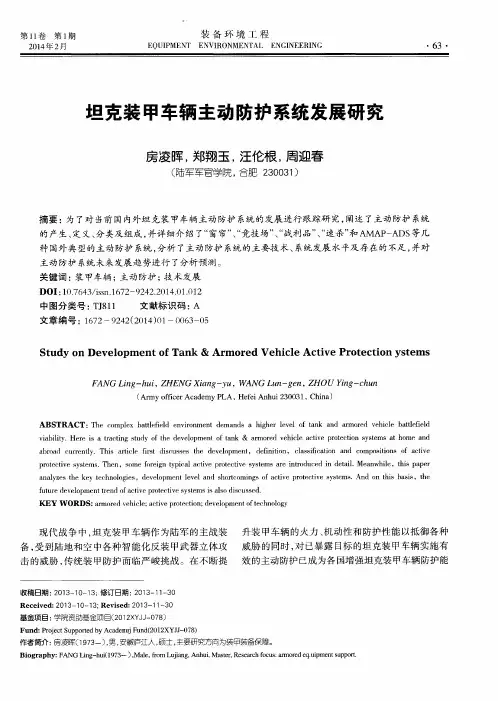

【关键词】装甲车辆装备;安全;综合化防护信息化战争中,面对性能不断提高、种类形式多样的威胁,新型装甲车辆装备单纯依靠增加装甲厚度等传统防御手段已难以抵御,加之硬、软杀伤性信息武器系统对新型装甲车辆装备生存能力的威胁越来越严重,综合防护概念的出现为今后新型装甲车辆装备防护技术确定了发展方向,实施综合性防护成为提升其战斗力和保障力的重要举措,纵观发达国家军队装甲车辆装备综合防护的发展,主要呈现出如下特点和趋势:1.运用可视化技术,为装甲车辆装备“明目增视”在装甲车辆上装备运动定位、跟踪、通讯模块等,可以大幅度提高这些车辆的生存能力。

车载卫星定位系统、车际信息系统,可以帮助驾驶人员熟悉战斗及保障路线的地形、地貌和线路特征。

驾驶员运用车载跟踪系统可根据战场需求的变化和战术部队的转移而及时调整行动路线,还可用来提供危险报警、给途中的火力布置任务及优化路线等。

装甲装备可视化建设是整个军用装备车辆信息化建设的重要组成部分,是整个战斗及保障可视化的一个关节点。

因此,我军装甲车辆装备可视化建设进程中要重点关注:一是改进数据质量。

就是要提高数据的准确性和时效性。

装甲车辆装备可视化数据必须以国防和商业信息系统提供的准确、有效的数据为基础,指定和完善统一的电子数据标准;二是加强通信能力。

不管平时还是战时,通信能力始终是装甲车辆装备可视化的基础。

为此,可视化装甲车辆装备的建设和发展必须以相应的通信能力作为设计的基础,并以通信能力的发展作为可视化运输系统各项目发展优先程序的参考;三是发展自动识别技术。

自动识别技术是在数字化战场条件下获取高质量数据的重要手段有了可靠的启动识别技术,才能确保装甲车辆装备可视化系统有效地工作。

装甲车主动防御技术1916年9⽉15⽇,⼀种⿊黝黝的钢铁怪物出现在法国索姆河畔,以每⼩时6公⾥的速度隆隆冲进德军阵地,⽤其机枪⽕⼒象秋风扫落叶⼀样,打的德军丢盔卸甲,⼀败涂地。

⾃此,坦克登上了战争舞台,在若⼲精彩演出之后,当之⽆愧的成为了陆战之王。

树⼤招风,尽管随着军事装备技术发展,坦克的装甲防护⼒越来越强,但近年来,反装甲武器类型不断增多,性能不断提⾼,坦克及装甲车辆原有的优势正在削弱。

仅仅通过增加装甲厚度来提⾼防护能⼒的⽅法,会导致装甲车辆的重量不断增加,严重制约车辆的机动性和作战使⽤范围,很难发挥⽕⼒优势。

因此,如何在不增加⾃重的前提下提⾼防护能⼒,成为装甲车辆发展过程中亟待解决的问题。

主动防护系统为解决上述问题提供了⼀个有效的途径,为装甲车辆的未来发展打开了突破⼝。

⼀、主动防护系统的内涵装甲车辆主动防护系统是指通过探测装置获得来袭弹药的运动特征,然后通过计算机控制对抗装置使来袭弹药⽆法直接命中被防护⽬标的⼀组或⼀套装置,⼀般分为⼲扰型、拦截型和综合型,主要由探测装置、计算机处理/控制器和对抗装置三部分组成。

探测装置⽤来获取威胁的特征信息;计算机处理/控制器对探测装置获取的威胁特征信息进⾏分析,产⽣控制信号;对抗装置⽤于解除威胁。

主动防护系统分为⼲扰型、拦截型和综合型三种。

⼲扰型主动防护系统采⽤光学传感器探测威胁⽅位,通过烟雾或激光等光学⼿段⼲扰来袭弹药,达到⾃卫⽬的。

拦截型主动防护系统⼀般使⽤雷达获取来袭弹药的运动特征,然后发射弹药进⾏拦截,使其侵彻能⼒丧失或显著下降。

综合型主动防护系统⼀般采⽤雷达和光学传感器进⾏复合探测,当威胁来临时,车载计算机根据威胁的类型,控制对抗装置对其进⾏⼲扰或拦截,或同时采取这两种措施进⾏复合防护。

显然,综合型主动防护系统具有⼲扰型和拦截型两种防护系统的优点,避免了单独使⽤⼀种防护系统的局限性,防护效能最好。

⼆、外军主动防护系统发展现状⽬前,俄罗斯、美国、以⾊列、德国、英国和⽇本等多个国家都在积极研制主动防护系统。

王军良以色列拉斐尔公司从2007年开始推销其最新研制的ASPRO(装甲护盾防护)系列防护系统。

该系列防护系统主要用于强化现役装甲车辆对各种战场威胁的防御能力。

ASPRO系列防护系统共分为两大类型,一类为ASPRO-A主动防护系统,另一类为ASPRO系列附加装甲组件。

其中ASPRO系列附加装甲组件又分为三类,分别是ASPRO-P被动装甲组件、ASPRO-R反应装甲组件和ASPRO-H混合装甲组件(既含有被动装甲又有反应装甲)。

ASPRO-A主动防护系统ASPRO-A是拉斐尔公司研制和生产的一种主动防护系统,该系统通常又被称为“战利品”主动防护系统,主要定位为各种作战车辆提供最高级别的防护。

ASPRO-A主动防护系统采用模块化设计方案,可根据搭载车辆的具体性能和重量,以3种配置加装于各种装甲车辆,分别是ASPRO-A基型主动防护系统、ASPRO-A-L轻型主动防护系统和ASPRO-A-UL超轻型主动防护系统。

ASPRO-A基型主动防护系统全重约800千克,主要用于装备各种主战坦克,如“梅卡瓦”4主战坦克,以色列国防军的首批订购了100套。

ASPRO-A-L轻型主动防护系统全重约500千克,主要用于装备重量稍轻的装甲战斗车辆,如M113系列装甲车及其它全履带装甲输送车。

ASPRO-A-UL超轻型主动防护系统全重仅为400千克,主要用于装备轻型轮式车辆,如以色列国防军的4×4型“狼”国内安全车。

“战利品”主动防护系统由以色列拉斐尔公司和以色列飞机工业公司埃尔塔(Elta)子公司花了10年时间共同研制而成,2005年正式展出。

其核心是一台Elta相控阵搜索雷达、一台对抗RPG的光电跟踪雷达,以及位于搜索雷达和跟踪雷达之间的可活动的对抗武器发射器。

Elta相控阵雷达工作在F/G波段,4个平板天线阵列于车体四周,可进行360度全方位探测。

一旦雷达发现有导弹攻击,火控单元就会计算来袭导弹的飞行弹道,分析导弹的类型,计算拦截弹道诸元,最后启动位于两侧的2具可大角度旋转的霰弹发射器,以大量微型金属弹丸在来袭导弹、火箭弹距车辆10~30米处将其摧毁。

坦克设计的防护措施随着军事技术的不断发展,坦克作为重要的作战装备,在现代战争中扮演着重要的角色。

为了保障坦克的安全性和作战能力,设计师们通过不断创新和改进,采取了一系列的防护措施。

本文将探讨坦克设计中常见的防护措施,包括装甲设计、动力系统防护、操纵系统保护、防爆和侦测措施等。

一、装甲设计装甲是坦克设计中最基本的防护手段。

设计师们针对各种武器威胁,采用不同类型和厚度的装甲来强化坦克的防护能力。

轻型坦克主要采用弹性装甲,能有效减少防护区域受到的击中冲击。

而重型坦克则采用硬质合金或复合装甲,能够更好地抵抗穿甲弹和破片的侵袭。

此外,为了进一步增加防护能力,一些现代坦克还可以采用爆炸反应装甲,当遭受攻击时,装甲出现爆炸反应以消耗入射物的动能。

二、动力系统防护坦克的动力系统是其作战能力的核心,因此必须有一定的防护措施。

常见的动力系统防护手段包括装甲覆盖、防护罩和自动灭火系统。

装甲覆盖能够有效保护发动机和传动系统,避免受到敌方火力的直接打击。

防护罩主要用于保护车辆上的关键部件,如发动机进气口、电子系统等,通过材料的选择和结构设计,能够提供良好的防护效果。

自动灭火系统则是为了防止敌方火箭弹或高爆炸弹对动力系统造成的次生损害,能及时将起火点扑灭,确保动力系统的正常运转。

三、操纵系统保护操纵系统是坦克的指挥中枢,一旦受到敌方攻击,将直接影响坦克的作战能力。

因此,设计师们为操纵系统提供了高强度的防护措施。

首先,在车辆外部装甲上布置防护板,用以阻挡并消耗来袭破片和子弹的动能。

其次,需要对操纵系统进行物理隔离,将其与车辆的其他部件分离,以免遭受直接的物理冲击。

同时,采用自动灭火系统可以防止敌方攻击引起的次生火灾,进一步保护操纵系统的安全。

四、防爆措施坦克防爆措施主要针对敌方的地雷、炮弹和弹药等爆炸性威胁。

为了应对这些威胁,设计师们采取了一系列的防爆措施。

首先,坦克的底盘和车体采用V形设计,能够有效减少地雷和炮弹的爆炸威力。

装甲防护技术——主动防护学员四旅三营韩少淳学号:3013000368一、系统原理主动防御系统是坦克和装甲车辆用于拦截、摧毁或者干扰敌方来袭弹药的智能化自卫系统。

根据机理的不同,又可以分为主动(硬杀伤型)和对抗(软杀伤型)两大类。

硬杀伤系统是一种弹道拦截武器,它可以在车辆周围一定的范围内形成一道防护圈,在敌方来袭的弹药击中车体前将其拦截、摧毁。

软杀伤系统则是通过干扰弹或干扰器来干扰敌方武器的制导或瞄准装置,或者通过降低车辆本身的信号特征及生成假目标来干扰感应式弹药。

二、外国装备发展■先行者:俄罗斯俄罗斯在主动防御系统的研究上一直处于领先的地位。

早在20世纪80年代初期,苏联就研制出了世界上第一种主动防御系统——“鸫”,并将其安装在T-55A中型坦克上。

该系统采用硬杀伤原理,利用带破片战斗部的火箭弹拦截来袭的反坦克导弹和火箭,可以为坦克炮塔正面60度的弧形区域提供防护,据称其对抗RPG反坦克火箭的成功率可达80%。

1993年,俄罗斯开始装备“窗帘”主动防御系统。

这是一种软杀伤系统,它利用光电对抗装置干扰敌方的激光测距仪、激光目标指示器以及半主动视线导引反坦克导弹等。

目前,俄罗斯的不少T-80UK、T-80U和T-90主战坦克上均装有该系统。

俄罗斯陆军人士表示,该系统可以使“陶”式、“龙”式、“海尔法”导弹的命中概率降低3/4,使“米兰”和“霍特”导弹的命中概率降低2/3。

90年代中期,俄罗斯开始研制“竞技场”主动防御系统。

该系统是一种硬杀伤系统,防护范围可达300度,并具有一定的防攻顶能力。

在战斗模式下,安装在坦克顶部的雷达不断搜索附近范围内的移动目标,一旦确定来袭导弹后便迅速将其锁定,随后火控系统计算出目标弹道参数和相应的拦截轨道,并自动发射拦截弹。

拦截弹根据火控系统的指令在距来袭导弹10米左右的距离上起爆,形成定向破片区,从而摧毁目标或降低目标对坦克的威胁能力。

“竞技场”系统可以全天候使用,并具有一定的目标选择能力。

用说明方法介绍一种坦克一种坦克是一种装备了火力和防护系统的战斗车辆。

坦克一般由底盘、炮塔、主炮、机动系统和防护装甲组成。

以下是一种常见的坦克的介绍和使用方法:1. 底盘:坦克使用履带作为行驶的机械基础,提供了强大的牵引力和越野能力。

底盘还包括一个强大的引擎和传动系统,提供坦克所需的动力。

2. 炮塔:炮塔是坦克的上部结构,装有主炮和部分副武器。

炮塔可以360度旋转,提供了坦克射击的灵活性。

3. 主炮:主炮是坦克最重要的武器之一,通常是一门高威力的远程火炮。

主炮可以用来攻击敌方坦克、步兵、建筑物等目标。

主炮通常由弹药库提供弹药供给。

4. 机动系统:坦克的机动系统包括悬挂装置、传动系统和转向系统。

这些系统使得坦克在不同地形和条件下能够机动灵活。

5. 防护装甲:坦克使用装甲来保护机组人员和关键部件免受敌方攻击。

防护装甲通常使用均匀分布的装甲板和爆炸反应装甲,可以有效抵御敌方火力。

在使用坦克时,以下是一些基本的步骤和方法:1. 进入坦克并检查系统:确保坦克的机动系统、武器系统和防护装甲都处于工作状态,并且没有故障或损坏。

2. 导航和目标选择:使用坦克的导航系统确定行进方向和目标位置。

可以使用雷达、GPS和电子地图等工具来帮助导航和目标选择。

3. 开始行进:根据导航系统提供的指示,控制坦克的行驶方向和速度。

注意避开障碍物和不利因素。

4. 目标锁定和射击:使用观测设备,如机瞄、望远镜和红外线传感器等,找到敌方目标并进行锁定。

根据射击距离和目标类型,调整主炮的角度和发射弹药。

5. 行动和机动:根据战局的需要和指挥官的命令,进行机动和行动,如前进、返回、攻击和撤离。

6. 维修和保养:在使用坦克期间,进行定期的维修和保养工作,以确保坦克的正常运行和长期使用。

请注意,这只是一种常见的坦克的介绍和使用方法,不同型号的坦克可能有不同的特点和使用方式。

反应装甲与主动防护系统装甲与反装甲武器,长久以来,既针锋相对地激烈竞争,又相互促进发展。

随着微电子技术、激光技术和红外等高新技术的飞速发展,各种反坦克武器的威力有了极大的提高。

在未来的15年~20年内,主战坦克迎面所面对的不仅有大口径反坦克导弹的攻击,而且还将有140mm~150mm 口径反坦克火炮所发射的长杆穿甲弹的攻击。

前者的破甲威力将由目前的900mm~1000mm提高到1300mm~1400mm,而140mm口径火炮所发射的长杆穿甲弹的着速可望达到1800m/s~2200m/s,穿甲威力可望达到850mm~950mm;正在研制中的电磁炮和电热炮能将穿甲弹的初速提高到3000m/s,其穿甲威力则更强。

此外,近些年来研究和发展的反爆炸装甲串联战斗部技术也已使得老一代三明治式的反应装甲防护技术黯然失色。

因此,作为地面主要进攻武器的坦克装甲车辆将面临着严重的威胁,增强其防护能力已迫在眉睫。

为此各国纷纷采取了有力措施,其中主要是普遍采用反应装甲和主动防护系统(也称主动装甲)。

反应装甲近些年来,世界各国对反应装甲开展了五花八门的研究与探索,其概念上已经有了很大的发展,不再局限于传统的三明治结构的爆炸反应装甲,出现了密闭容器、陶瓷基增强纤维复合材料中埋入炸药球的结构单元等。

在能量的利用方面,不再局限于炸药的化学能,还利用了电磁能或其它一些能量,有的甚至利用力学转化原理将弹药本身的能量转化为对抗其侵彻的能量。

其功能也有了加强,除能对付空心装药破甲弹之外,还能对付长杆穿甲弹和串联战斗部。

下面介绍的是一些新型的反应装甲。

高压密闭容器反应装甲这是美国陆军发明的一种对付杆式动能穿甲弹的反应装甲。

这种反应装甲单元为一高压密闭容器(图1),其内部分布有各种形状和尺寸的颗粒,其反应作用能量来自于高压气体,当弹丸在容器壁上穿孔后,容器内的高压气体便驱动容器内的大量不同形状和尺寸的颗粒向穿孔处运动,撞击穿甲弹以抵抗其继续侵彻。

坦克装甲车辆综合防护系统全身披挂反应装甲块的俄军T-72坦克部队在未来信息化战争中,坦克装甲车辆仍将是网络中心战的核心。

同时,其在战场上也将面临来自陆、海、空等多方位立体攻击,包括动能弹、穿甲弹、破甲弹、反坦克子母弹、反坦克火箭筒、反坦克地雷和软杀伤武器(如电、光、波、场、核、生、化等武器)。

面对性能不断提高、种类形式多样的威胁,坦克装甲车辆单纯依靠增加装甲厚度等传统防御手段已难以抵御。

综合防护概念的出现,为今后坦克装甲车辆防护技术确定了发展方向,为其战场生存力的提高提供了发展空间。

综合防护系统是在现有基础上发展的一种整体式防护手段,通过将坦克装甲车辆的总体设计、装甲防护、主动防护、隐身、烟幕、三防等多种技术手段有机地结合在一起,做到先敌发现、先敌射击、先敌压制、先敌摧毁,形成由外到内的、有效的立体防护系统。

目前,坦克装甲车辆综合防护概念下所采用的防护技术主要是在提高总体设计的基础上,采用主动防护技术、隐身技术和装甲防护技术等。

主动防护主要分为硬杀伤、软杀伤或两者结合在一起的综合主动防护系统三种;隐身技术中目前比较受关注的要数新一代隐身技术和隐身坦克技术;装甲防护技术包括传统均质钢装甲和各类非常规装甲等。

其中,非常规装甲技术不但可以降低坦克装甲车辆的整体重量,还能提高其防护力,有一定的发展前景。

此外,目前坦克装甲车辆所采用的防护措施还有烟雾遮蔽技术、二次效应防护技术及核生化防护技术等等。

总体设计坦克装甲车辆的总体设计,也就是形体防护。

车辆外形是由车长、宽、高、履带着地长、车底距地高,以及车体和炮塔的形状等决定的。

相对而言,车辆高度越低,正面面积越小,被命中的可能性就越小。

车体易被命中部位的装甲尽量倾斜,不仅可以增加“跳弹”的可能性,而且可以增大虚拟厚度,即增大弹丸在装甲内贯穿的距离。

一般是前装甲较厚,倾斜较大,防弹能力和承受冲击的能力都较好。

以色列“梅卡瓦”主战坦克的动力装置前置,并且前装甲又有较大的倾斜角度,因而乘员正面的防护得到加强。

炮塔处于坦克较易着弹的位置,需有全车最强的防护性能,因而应有较厚的装甲、较好的倾斜角和矮小的流线型外形。

以色列“梅卡瓦”系列坦克和德国“豹”2A5/A6坦克的炮塔,从防盾到前部构成了一个楔形体,增加了“跳弹”的可能性,构成了较好的形体防护。

当前,世界上发达国家的坦克装甲车辆基本完成了第三代改进型的研制,进入了未来第四代的研究。

随着越来越多高新技术在坦克装甲车辆上的应用,未来坦克装甲车辆的发展对总体设计提出了新的课题,总体设计必须改变旧的理念、寻求新的思路、提出新的观点、创建新的方法,以得到不断提高和发展,才能使部件的先进性能得以充分发挥,各系统之间更加协调和匹配。

主动防护系统主动防护系统是坦克装甲车辆用于拦截、摧毁或迷惑敌方来袭弹药的一种近距离防御技术。

该系统的研制始于20世纪60年代,从80年代起开始逐渐列装部队,近些年更是备受各军事强国的青睐。

2005年1月,新一代“紧凑型动能导弹”的试验成功,对主动防护系统的发展提出了更高的要求,世界各军事强国同时也纷纷研制并发展自己的新型主动防护系统。

比较典型的产品有俄罗斯的第五代主动防护系统产品——“竞技场”-E (Arena-E)主动防护系统、美国针对“未来战斗系统”进一步研制和完善的“综合陆军主动防护系统”(IAAPS)、以色列性能卓越的“战利品”(TROPHY)主动防护系统和欧洲航空防务和航天公司联合研制的先进MUSS主动防护系统。

俄罗斯“竞技场”-E主动防护系统该系统采用毫米波雷达探测来袭威胁,一旦发现威胁就会引发安装在炮塔周围的一个破片匣,匣内装有防护弹药,防护弹药在距离目标几米远处引爆,形成一个定向的碎片区。

“竞技场”-E主动防护系统能全天候24小时使用,能保障战车在任何战斗条件下搜索和摧毁目标,包括移动目标。

新型搜索、控制系统和武器系统能够保障战车超高速运转,从发现目标到摧毁目标的反应时间不会超过0.07秒。

另外,系统目标计算法还能排除假目标或远离自己的目标干扰。

美国“综合陆军主动防护系统”(IAAPS)IAAPS研制的目的是用于保护美国陆军“未来战斗系统”中有人驾驶车辆免受各种反坦克武器的威胁。

该系统中的被动式传感器系统发现来袭的目标后将提示计算机,由其对目标进行分类,而后选择多种方式打击目标。

通过急促发射小型低速弹丸来摧毁来袭高爆弹药,同时,这种防护系统不会伤害附近的己方部队,可以安装在各种类型的地面战斗车辆上。

以色列“战利品”主动防护系统“战利品”主动防护系统是一个针对多种反坦克导弹威胁的先进系统,它可快速探测和跟踪任何反坦克威胁,对其分类并计算空中最佳拦截点。

整个系统重量不超过545公斤,有两个主要组件,第一个组件为4台平板雷达,车辆前后及两侧各有一台,用于探测和跟踪各种威胁。

如果威胁物即将击中平台,硬杀伤装置将被激活,从车辆任意一侧的一个或两个发射装置中发射拦截装置。

欧洲航空航天公司(EADS)MUSS主动防护系统MUSS主动防护系统核心是1台计算机,系统的控制功能及目标信息可以显示在车内显示器上。

在战场上,当MUSS系统报警传感器发现导弹和照射在战车上的激光束后,就会立即报告中央计算机。

随后,相应的对抗系统激活来防止己方战车被敌方导弹击中。

隐身技术车辆的隐身技术是由飞机隐身技术发展而来,通过降低其信号特征,进而达到使其难以被敌发现的目的。

近些年来,由于高技术条件下作战,该项技术发展十分迅速。

新一代隐身技术的出现,尤其是隐身坦克的问世,对车辆避免被发现/探测的技术发展起到了更为深远的影响。

目前俄罗斯、法国和美国在这方面发展较为成熟。

非常规装甲非常规装甲技术是未来车辆辅助防护的重要手段,近些年来发展也较为迅速。

爆炸反应装甲现在新研制的爆炸反应装甲与传统爆炸反应装甲性能相当,但是减少了对车辆结构的影响。

俄罗斯发明了一种由多个相互连接盒单元构成的爆炸反应装甲,可有效抗击破甲弹和穿甲弹的攻击。

这种盒单元的特点是:4个侧壁采用声阻抗(即媒质对声波的阻碍能力)变化的3层或4层复合材料,从接触炸药的侧壁层开始,每相邻两层材料的声阻抗之比不小于2,衰减和消耗了爆炸冲击波,使相邻盒单元不会发生殉爆。

以色列拉斐尔公司最近研制出了一种新型附加爆炸反应装甲。

这种爆炸反应装甲块中使用了一种创新的钝感低速炸药,子弹或弹片击中时不会爆炸或燃烧。

据报道,它能够在360度范围内抵御先进成型装药战斗部、14.5毫米穿甲弹、155毫米榴弹破片和RPG-7反坦克火箭弹的攻击。

据拉斐尔公司透露,该附加反应装甲系统已运用在M2“布雷德利”步兵战车、M113装甲人员输送车、LAV III轻型装甲车和“斯特瑞克”装甲车上。

电磁主动装甲这种装甲是利用蓄能器能量,通过发射防护元件来实现主动打击来袭射弹的,其基本结构包括探测器、处理器、蓄能器、转换器和防护元件五个部分。

其中,探测器是电磁主动装甲的“眼睛”,采用现代多模探测器技术实现对100米距离动能穿甲弹的探测。

处理器是电磁主动装甲的“大脑”,能够精确预测100米距离、速度在1600~2000米/秒范围内穿甲弹目标的后期飞行轨迹,然后选择发射相应的防护元件实施拦截。

蓄能器当然就是电磁主动装甲的“心脏”,通常是高能量密度电容器组,其中蓄电量对于防护元件实现电磁加速来说是至关重要的。

根据实验数据,如果防护元件全尺寸重量为10~20公斤,电能转换率为20 %,防护元件被抛射速度为100~300米/秒,那么需要的电能为4.5兆焦,目前其电磁发射储能装置灵巧装甲的作的容量已达400千焦。

转换器是电磁主动装甲的“反应器”,可将储存的电能转换为防护元件的动能。

防护元件是电磁主动装甲的“盾牌”,分为平板结构和复合结构。

复合结构的中、上部为均质装甲板,中部为反作用夹层,下部为金属板加中间玻璃纤维增强塑料的“夹层”结构。

自动激活电装甲自动激活电装甲由位于主装甲外侧的两块间隔一定距离的薄钢板和高压电容器组成,其中一块薄钢板接地,另一块与高压电容器组相连。

当射流或弹芯穿过两块薄板时,两块薄板连通,引起电容器组放电,通过射流和弹芯的电流引起射流发散或弹芯振动、膨胀和断裂,从而避免主装甲被击穿。

电热装甲电热装甲的组成与自动激活电装甲类似,区别是位于主装甲前的两块薄金属板之间的间隔较小,而且中间有一层绝缘材料。

当射流或动能弹芯穿过两薄板时,电容器放电,绝缘材料迅速受热膨胀向两边推压薄金属板,以干扰射流或弹芯走向。

电装甲需要高能量密度的高压电容器组。

一旦电容器组的能量密度达到20 兆焦/立方米,未来的全电坦克就会采用某种类型的电装甲,届时坦克对付动能弹和爆破弹的能力将大大增强。

非动能装甲非动能装甲属于被动式反应装甲,能轻易地集成在车辆上。

它能有效防御诸如聚能弹头之类的化学能弹药的攻击,但不能有效防御动能弹的攻击。

美国陆军研究实验室认为,未来新型非动能反应装甲有望挫败中口径动能弹。

灵巧装甲它属于一种创新的反应装甲技术,由传感器、微处理器和反应装甲组成。

传感器确定弹丸或射流的位置和速度,微处理器确定启动反应装甲的最佳时机。

为了提高安全性,反应装甲使用钝感高能炸药。

动能转换装甲动能转换装甲是一种先进的反应装甲技术,能够抵御动能弹的攻击。

工作原理是:在来袭弹的穿甲轨道垂直方向上发射小钢条,从而摧毁导弹、使导弹偏离飞行路径或使导弹发生旋转。

动能转换装甲技术在战斗中还没有得到证实,在实际中也面临着许多挑战,譬如如何减轻炸药的重量以及在对付多种威胁时如何保持可靠的耐久性。

烟雾遮蔽技术烟幕弹依然是最常见的对抗措施。

最初的烟幕弹只能提供可见光遮蔽,而目前的多波谱烟幕弹,既能提供红外波段遮蔽又能提供可见光波段遮蔽,如Galix 13烟幕弹,其有效波长为0.3~14微米。

红外波段遮蔽可通过两种不同类型的烟幕剂来实现:一种是本身发出红外辐射,形成热粒子幕;另一种是形成烟云,起吸收、散射和反射的综合作用。

为了与红外波长相匹配,热粒子必须大于可见光遮蔽烟幕剂所形成的粒子。

但是,目前使用的一些烟幕剂有毒或对环境有害,因此,国外也在研究采用生物降解纤维和碳粒子来取代金属粉末。

最新型多波谱烟幕弹的一个实例是瑞士鲁阿格弹药公司(前瑞士弹药公司)和德国莱茵金属防务技术公司合作开发的MASKE烟幕弹。

这种烟幕弹有两个有效载荷:一个是快速反应组件,能够在1秒钟内形成一个由燃烧的红磷和浓密的白烟所构成的热辐射幕帘;另一部分是屏蔽组件,形成含碳粒子的红外波段和可见光波段遮蔽烟幕。

快速反应组件的闪光所形成的强烈辐射,能够使热像瞄准具和寻的头饱和,而且还能够干扰导弹制导系统的闪光跟踪器,同时,遮蔽烟幕能够吸收激光指示器的激光束。

此外,MASKE烟幕弹没有使用有毒成分。

烟幕弹通常在距离车辆25~45米远、距离地面4.9~10米高的空中爆炸,以便能够迅速地浮散开,遮蔽瞄准具的视线和威胁武器的飞行路径。