外国文学史之狄更斯

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:2

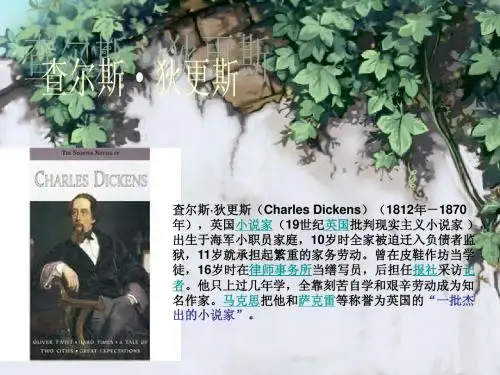

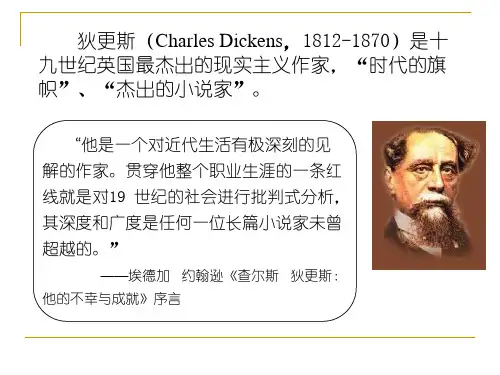

关于狄更斯的资料狄更斯(Charles Dickens)是一位伟大的英国作家,他是19世纪文学的代表人物之一。

他的作品风靡世界,影响了后世的文学创作。

本文将介绍狄更斯的背景、作品以及他对社会的影响。

一、狄更斯的背景狄更斯于1812年2月7日出生在英国朴茨茅斯,家庭经济状况并不富裕。

然而,他在年轻时展现出了对文学的浓厚兴趣和天赋。

他曾在报社、律师事务所等地工作,并于1836年开始专职从事写作。

二、狄更斯的作品1. 《雾都孤儿》这是狄更斯最有名的作品之一,于1838年开始连载。

小说以孤儿奥利弗为主人公,通过讲述他在英国维多利亚时代的贫困与压迫下的生活经历,揭示了当时社会的黑暗与不公。

2. 《呼啸山庄》这是狄更斯唯一一部以悲剧为主题的小说,于1847年出版。

小说通过讲述两个家族之间的恩怨和爱恨情仇,展现了爱的力量和人性的复杂性。

3. 《双城记》这部小说于1859年出版,以法国大革命为背景,描写了英法两国的爱情故事和社会的动荡。

小说通过反映法国社会的不公与暴力,唤起了人们对正义的关注。

4. 《大卫·科波菲尔》这部小说于1849年至1850年间连载。

小说以主人公大卫的成长历程为线索,展现了当时英国社会的种种弊端和不公。

它也被认为是狄更斯最具自传色彩的作品之一。

三、狄更斯对社会的影响狄更斯的作品直击社会问题,尖锐地批判了当时社会的不公与不道德。

他通过揭露贫困、压迫、虐待等现象,唤起了人们对社会问题的关注和反思。

他的作品被认为是英国维多利亚时代文学的代表,也对后世的文学创作产生了深远的影响。

此外,狄更斯也积极参与公益事业,尤其是关注儿童教育和福利。

他曾经是一所儿童学校的创办人和赞助人,致力于改善贫困儿童的生活和教育条件。

他的行动和作品都表达了他对社会弱势群体的关心和同情。

总结:狄更斯是一位伟大的作家,他通过其作品对当时社会不公和不道德现象进行了深刻而批判性的揭露。

他的作品不仅在文学上取得了巨大成功,也对后世的文学创作和社会改革产生了深远的影响。

欧洲现实主义文学之五:狄更斯欧洲现实主义文学之五:狄更斯英国最杰出的批判现实主义作家查理.狄更斯(1812-1870)出身贫苦的小资产阶级家庭,12岁起便开始当学徒、杂工和律师事务所缮写员,19岁进报界任记录员和采访记者,跑遍了伦敦的大街小巷,熟悉英国各阶层人物和各方面的社会生活。

他21岁时开始发表文学作品,25岁时因《匹克威克外传》一举成名,32岁后长期侨居瑞士、法国和意大利潜心从事文学创作,间也主办报纸和组织业余剧团,1870年在写作最后一部小说《爱德温.德鲁特》时因劳累过度患脑溢血逝世。

狄更斯是以人道主义思想和幽默讽刺手法著称的多产小说作家,他共创作了14部长篇小说和多部中短篇小说,其创作历程大致可分为三个时期:①早期(1833-1841)受宪章运动和议会改革影响,作品虽对社会抱批判态度,但多抱有乐观信念。

主要作品有既写社会荒谬不公,又写主人公乐善好施的长篇小说《匹克威克外传》(1836-1837)。

一方面揭露贫民生活的苦难和" 济贫法" 的荒谬,一方面又把主人公的获救希望寄托在资产者无私救助和突然得到大笔遗产上的长篇小说《奥列佛.推斯特》(1838),以及长篇小说《老古玩店》(1841)、《尼古拉斯.尼古贝》(1838-1839)、历史小说《巴纳比.拉奇》(1841)等。

②中期(1842-1848)因议会改革的阶级局限明显暴露,社会矛盾趋向尖锐,其作品的乐观信念已不复存在,而是把批判矛头从个别人、个别机构指向社会整体,把温和的嘲讽变为严厉的讽刺。

但以" 仁爱" 、" 谅解" 为核心的人道主义思想,却又成了解决一切矛盾的通用法宝。

主要作品有深刻揭露以董贝为代表的冷酷、傲慢、扼杀人性、唯利是图的英国商业资产阶级本质,但又让他在被弃女儿的温情感化下恢复人性的长篇小说《董贝父子》(1848);揭露资本家对工人残酷剥削,批判为资本主义辩护学说的荒谬,但又幻想资产者能皈依圣诞精神,化冷酷为仁爱的中篇小说《圣诞故事集》(1843-1845);以及揭露美国资本主义社会的金钱罪恶,但又让年青资产者历经困苦而道德更新的长篇小说《马丁.朱什尔维特》(1843-1844)等。

外国文学史结合双城记,谈谈对狄更斯的人道主义的认识狄更斯是英国文学史上一位杰出的作家,其作品《双城记》被认为是他最具人道主义色彩的代表之一。

这部小说通过一个跨越英法两国的故事,揭示了社会不平等和人性的复杂性。

首先,狄更斯在《双城记》中强调了对穷人和受压迫者的同情和关怀。

小说展示了19世纪末英国社会的社会阶层差异和不公正,尤其揭示了法国大革命前后贫富悬殊的问题。

他通过描绘贫苦人民的生活,表达了对他们遭受的苦难和不公平待遇的深切同情。

例如,在小说中,贫穷的法国妇女吉奥赛特勇敢地承担起保护家人的责任,表现出了他们的坚韧和勇气。

其次,狄更斯在小说中探讨了人性的复杂性和普遍性。

他通过塑造各种角色,展示了人类的善良、邪恶、悲伤和复杂的情感。

小说中的人物形象栩栩如生,例如,恶名昭著的斯卡雷特律师赫斯特、复仇心切的恩瓦尔德夫妇以及善良而牺牲自我的塞蒂莉亚等。

通过这些角色的故事,狄更斯揭示了人性的多面性和复杂性,使人们能够对人性的光明和黑暗有更深入的理解。

最后,狄更斯在《双城记》中传达了对人道主义理念的追求。

他通过描写捍卫正义的人物和揭示社会阴暗面的情节,呼吁人们关注社会问题并积极改变现状。

小说中的一名主要人物,医生曼尼特,以其积极的行动和同情心,展现了人道主义的价值。

他的努力和奉献,不仅改变了自己的命运,也对其他人产生了积极影响。

通过这些形象的塑造,狄更斯试图激发读者的同情和关心,促使读者反思社会问题并提出改变的可能性。

总而言之,狄更斯的《双城记》体现了他的人道主义精神。

这部小说通过描绘社会不平等、人性的复杂性和人道主义的价值追求,向读者传达了一种积极的社会意识和关怀。

它不仅是一部文学作品,更是对社会不公正现象的反思和号召。

外国文学史之狄更斯

一、狄更斯三个时期的主要作品及创作特点:

1、第一时期:狄更斯接连发表了《匹克威克外传》《奥立佛·退斯特》《老古玩店》等5部长篇小说。

《匹克威克外传》是狄更斯的成名作。

小说以退休商人匹克威克先生以及其它的几个朋友的游踪为线索展开情节,反映了当时英国广泛的社会生活。

2、第二时期:狄更斯创作了《马丁·瞿述维》《董贝父子》《大卫·科波菲尔》《荒凉山庄》《艰难时世》《小杜丽》等6部长篇小说,以及短篇小说《圣诞故事集》、特写集《访美札记》等。

《大卫·科波菲尔》是狄更斯自己最喜欢的作品,带有一定的自传性质。

3、第三时期:狄更斯创作了《双城记》《远大前程》《我们共同的朋友》《艾德温·德鲁德的秘密》等4部长篇小说。

二、狄更斯人道主义思想的主要特点:

狄更斯小说的思想内容是丰富而复杂的,但有一条红线贯穿其中,那就是人道主义。

作者从人道主义出发,批判了维多利亚时代的英国资本主义社会,提倡与弘扬宽恕、博爱之类的伦理道德,并对人性作了广泛而深入的探索。

人性是狄更斯人道主义思想的基础与出发点,宽恕、爱、和解等道德信条是狄更斯人道主义思想的主要内容,而社会批判则是狄更斯从人道主义出发对社会进行观察和评价的结果。

三、《双城记》的主要人物形象:

1、梅尼特医生是小说的主要人物,人道主义的典型。

青年时期的梅尼特医生正直高尚,他亲眼目睹了厄弗里蒙地侯爵兄弟虐杀农民的惨案,为了求得良心的安宁,写信向朝廷告发,反而被侯爵兄弟关进巴士底狱。

长期的监禁使他丧失了理智。

出狱后,在女儿的照料下,医生恢复了理智,精神也产生了升华。

他明知达尔那是厄弗里蒙地家族的后代,可是为了女儿的幸福,扔同意了他们的婚事。

因为他有了新的信仰,要为爱、为别人的幸福而活着。

法国大革命中,他一面营救女婿,一面一视同仁地位监狱中所有的人看病,包括囚犯和看守。

这时,他已成为仁爱和宽恕的化身。

2、卡尔登是小说的另一个重要人物。

他聪明有才气,然而不善专营,缺乏在当时社会必不可少的“精明”,因而默默无闻。

卡尔登有美好的情感,但社会注重的是金钱和成功。

卡尔登厌恶这个社会,然而无法逃避它,更无法改变它,他只好借酒消愁,自暴自弃,放荡不羁,玩世不恭。

出于“大爱无私”的崇高境界,他主动退出了情场的角逐,并发誓为了露茜一家的幸福不惜牺牲。

最后,他替代尔那上了断头台,把利他主义发展到了顶峰,放射出基督般的光辉。

3、厄弗里蒙地侯爵是反动贵族的典型。

他视下层人民为草芥,作恶毫无顾忌。

为了满足自己的淫欲,害死了农妇一家5口人。

他压死平民的孩子,却反而责怪孩子的父母没把孩子管好,惊吓了他的马。

他顽固坚持贵族特权,愿意为此付出生命。

为了防止侄儿代尔那做出有损家族利益的事,他甚至想把侄儿投入监狱。

只是因为这时他已失宠,计划才未能实现。

最后死于革命党人之手。

4、得伐石太太是革命群众的代表。

她就是被侯爵兄弟孽杀的农妇的小妹妹,由于这样的出身,他与贵族阶级有着不共戴天的仇恨。

革命前,她一面与丈夫经营小酒馆,一面积极参加革命活动,革命爆发时,她积极参与了攻打巴士底狱的战斗。

革命胜利后,她积极投入了巩固胜利果实的斗争,同时执著地向厄弗里蒙地家族的后代代尔那及其家人复仇。

她不仅要杀死早已放弃贵族特权的代尔那,而且要杀死他的妻子和女儿,甚至连坐过巴士底狱的梅尼特也不愿被放过,最后被自己的手枪打死。

这表明,作者同情她的遭遇,赋予她坚定、冷峻的性格,但从人道主义思想出发,否定了作为革命者的得伐石太太,因为她那残忍的复仇大大超过了必要的程度。

四、《双城记》的思想内容:

1、《双城记》是一部历史小说,但处理的确是现实问题,思想内容很深刻。

作者深切地感受到当时英国社会矛盾的尖锐、贫富的悬殊,下层群众中普遍存在着愤懑和不满,与大革命前的法国相类似。

他担心英国爆发象法国大革命那样的革命,警告英国统治者提防发生类似法国大革命的悲剧。

2、小说通过厄弗里蒙地侯爵、“朱古力爵爷”的荒淫、奢侈、残暴,梅尼特医生和得伐石太太一家的苦难遭遇,雄辩的说明,法国大革命的爆发是贵族阶级的腐朽、残忍、飞扬跋扈的结果,是下层人民长期仇恨的总爆发,从而肯定了法国大革命的正义性。

3、作者虽然肯定了法国大革命的必然性和正义性,却反对革命暴力和大规模的群众运动。

在作者看来,大规模的群众运动是可怕的,运动中的群众是疯狂的、盲目的、丧失理智的。

在小说中,他通过大量的描写表达了这一观点。

作者认为,革命的目的是消灭罪恶,而暴力本身也是罪恶,暴力不能改造社会,反而伤害了无辜。

正因如此,作者对贵族和革命的领导者们都作了否定的描写。

4、狄更斯宣扬的是仁爱、宽恕。

因此,他塑造了梅尼特、代尔那、卡尔登、露茜、劳雷等一系列道德高尚的人物,作为人们学习的榜样。

人道主义是他评价人物和各种现象的基本出发点。

五、《双城记》的艺术成就:《双城记》在艺术上取得很高的成就。

1、首先,小说采用典型的多元整一结构,严谨有序。

小说由五个叙事单元组成:一是梅尼特一家的故事,二是得伐石夫妇的故事,三是厄弗里蒙地家族的故事,四是卡尔登的生活与献身,五是克朗丘的生活与经历。

五个单元之间虽有紧密联系,但并不相互包含或隶属,而是相互独立、平行发展的,每个单元都有自己的开端、发展、高潮、结尾,还有自己独立的意义。

另一方面,五个单元又是整一的,从结构的角度看,这种整一主要是由人物、情节和线索三种因素形成。

如卡尔登为了露茜的幸福,移花接木,换取了达尔那的出逃,从而把小说推向高峰。

2、其次,体现了狄更斯侧重描写“感受世界”的现实主义创作方法。

在小说中,作者通过带有褒贬的描写、议论、抒情等把自己的思想、感情毫无保留的表达出来。

如在写卡尔登献身时,小说中反复引用了《新约·约翰福音》中的词句,强调了卡尔登人虽死了,但精神永存。

在阅读《双城记》时,读者不仅感到作者的描写真实,而且感到一股强大的情感冲击力。

3、再次,成功地运用了悬念和象征的艺术手法。

小说中有许多大大小小的悬念,如梅尼特与厄弗里蒙地家族的关系以及他在狱中写下的那份文件,如克朗丘的盗墓。

在小说中,随着主要悬念逐渐解开,过去的事件也一件件被翻起,情节一步步向前发展。

到梅尼特医生被关进巴士底狱的原因与经过被彻底揭出,情节也就急转直下,最后,以卡尔登的从容就义收束全书。

4、另外,小说不仅采用了一些象征性的标题,如“复活”、“金线”等,还有不少细节描写采用了象征手法,以暗示某种意象或预兆,渲染氛围,如得伐石太太“编织罪恶”的描写。

小说第五章对流淌在圣安东尼区的狭窄街道上的酒的描写是著名的。

酒是红的,它的象征意味是明显的,鲜红的酒象征着鲜红的血,它暗示着法国大革命即将带来,象征着狂暴的群众运动即将开始。