自然生态美三种形态的划分及理论意义

- 格式:pdf

- 大小:159.75 KB

- 文档页数:5

关于自然美的形态与自然美的类型自然美的形态包括两种:一种是经过劳动改造的自然景物,另一种是未经劳动改造的自然景物。

经过劳动改造的自然景物,凝聚着人的劳动,是人类改造自然的直接现实,自然与生活的联系是直接的,明显的。

因此,我们较容易理解这种自然美的根源是人的社会实践。

未经劳动改造的自然景物之所以能够成为人们的审美对象,其根源也在于人的社会实践。

虽然它们没有直接打上人的意志的烙印,但它们具有自然美的特征,仍然是因为它们直接或间接地与人的社会实践与生活发生联系。

这类联系包括几种情况:1.作为人的生活环境出现,或者是为人们提供生活资料的来源。

它们是人类生活、劳动所不可缺少的东西。

2.与社会生活发生以形式美为中介的间接联系。

由于人们在审美活动中直接感受的是美的形式,经过千百次的重复,人们仅仅看到美的事物的形式而不必去考虑它的内容便能引起美感。

于是,人们看到那些与美的事物具有相同或相似形式的事物时,也年产生美感。

正因如此,未经劳动改造的一些自然景物,以其形式美为中介,与社会生活发生了间接的联系,成为人们的审美对象。

3.自然事物的某些特征(包括经过劳动改造的和未经劳动改造的自然美)与人的某些性格品质相似。

人在认识自然和改造自然的过程中,发现了自然事物的某些特征与人的品质、个性具有相似之处,于是常常赋予客观对象以人的某些特性,借以激发斗志,抒发情怀,寄托理想、情思,从而使自然事物具有了美感。

自然事物与社会属性的联系有时还表现出两个特点:一是同一自然事物的多种属性和特征中,有的会使人产生美感,有的不能,甚至有的是丑的属性和特征。

二是自然事物的同一属性或特征,在不同条件下引发人们对不同生活实践的联想,因而可以成为美的,也可以成为丑的。

自然美的主要类型是指不同自然特征给人的不同美感。

自然美重在形式,虽然自然事物能够给人美感的根源在于自然事物与人的社会生活体验与社会实践活动的联系,但人是通过可感的自然事物的外在特征直接产生美感的。

![生态美学与自然美[整理]](https://uimg.taocdn.com/efca7a9b52ea551811a6876c.webp)

生态美学与自然美[整理]生态美学与自然美生态美学研究的对象有自然美、社会美、技术美及艺术美,其中自然美放于首位,可见自然美在生态美学中的重要地位。

自然美在生态美学的光辉下也正闪耀着它的光芒。

提到生态美学,我们脑子里会显现一些重要的词汇如生态批评、生态文艺学及生态女性主义等,中外对生态的研究是非常多的,而从美学角度来研究生态问题,这确是一个亮点。

徐恒醇先生正是从这个角度来研究生态问题的,从而把对生态学的研究又提升到一个新的角度。

这在我看来,是对生态学研究的一大重大贡献,同时让我对文章中有关自然美的研究有了重要的启示。

随着以上的生态批评、生态文艺学及生态女性主义等新的生态观念的研究发展,促使我们对传统文化中的生态审美意识和现有美学体系加以重新审视和反思,由此而出现了对生态美学的探索和研究。

生态审美观正是以生态观念为价值取向而形成的审美意识,它体现了人对自然的依存和人与自然的生命关联。

生态美学是对现代生态观念对美学理论的完善和拓展。

它克服了传统美学的主客二分的思维模式,强调了审美主体的参与性和客体对生态环境的依存关系。

它真1正体现了审美境界的主客同一和物我交融。

生态美学的产生和发展是历史的必然。

它既是以生态价值观为取向对审美对象的再认识,又是以人的生态和生态系统为对象的美学研究。

它以人对生命活动的审视为逻辑起点,以人的生存环境和生存状态为轴线而展开,体现了对人的生命的现实关注和终关怀。

可见生态美学与自然是有密切联系的,它借助了自然来完成这一主客的关系,从而呈现了我们真正的自然美。

生态美学与自然之间也少不了人的参与,即少不了人类对自然的主观能动性,所以进一步提出了人与自然的和谐关系了。

生态美学就提出了这样一个观点:我们把生活环境和生活方式的生态审美塑造和追求作为实现人与自和2谐统一的现实途径。

以此来规定我们人类的行为,做到按客观规律做事,实现人与自然的和谐。

我们所说的自然有两种含义:一、指事物自身具有的属性即它所固有的趋势和特性在时间过程中合乎规律性的展现。

第29卷第2期 中南民族大学学报(人文社会科学版) V o l .29N o.22009年3月 Journal of South 2Central U niversity fo r N ati onalities (H um anities and Social Sciences ) M ar .2009自然生态美三种形态的划分及理论意义Ξ张子程(内蒙古师范大学文学院,内蒙古呼和浩特010022)摘 要:在传统美学中,对自然美的研究一直是个难题。

问题出在没有对自然进行准确的划界,没有给自然美研究确定一个科学、准确的研究域。

由于人类诞生以来,自然界发生了巨大的变化,而把一个笼统的自然作为自然美研究的对象只能造成不确定和含混。

而当代形态的自然美论,即自然生态美论对自然的划界及按此对自然生态美三种不同类型的划分使自然美的研究得以进一步深化。

因此,如何给自然划界,如何对自然生态美进行合理的分类,就成为进一步研究自然生态美、给自然生态美一个科学合理解释的至为重要的理论基础和前提。

关键词:自然划界;原生态自然美;人化态自然美;原生态自然美中图分类号:B 83-0 文献标识码:A 文章编号:1672-433X (2009)022******* 一、自然的划界是自然生态美划分的前提和基础在讨论自然划界这一问题之前,我们首先必须承认有一个“先于人类历史而存在的自然界”。

这个所谓“先于人类历史而存在的自然界”就是人类未产生之前就已经独立存在,并按照自身特有的规律运行发展着的原自然界。

这个原自然界是未经分化的、混沌的自然界,它是分化的自然界的逻辑前提和基础。

没有这个独立于人类的“自在的自然界”在先,就不可能有人的自然界。

人的自然界就是指人类诞生以来的自然界。

人的自然界从实践的视角又可分为:原生态自然、人化态自然和共生态自然。

1.原生态自然。

原生态自然是指已进入人类视野但还未经人类实践改造过的自然。

或者说原生态自然是人类未开垦过的地方。

生态美的学理依据、理论内涵和美学特征范永康【摘要】“生态美”是以生态系统中生命之间、生命与环境之间的相互协同和支持为前提的生命协同之美、生态和谐之美、宇宙大化之美.它以道家美学和海德格尔的存在论美学为学理支撑,以顺应生态规律、合乎生态秩序的“生态真”为基础,以构建合理生态伦理的“生态善”为目的.与传统的艺术美学相比,它更加关注生命活力之美、生态系统的和谐之美,更加突出生态审美的参与性和整体性.【期刊名称】《鄱阳湖学刊》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】5页(P85-89)【关键词】生态美;生态真;生态善;生态审美【作者】范永康【作者单位】曲靖师范学院人文学院,云南曲靖 655011【正文语种】中文【中图分类】B83-05生态美学作为一门新兴学科还时常面临传统美学的质疑,辩护者们在哲学基础、研究对象、审美属性、美学范式等层面寻求生态美学的立身之本,已经取得一定的成效。

显然,生态美学是以生态学为基础的美学,“生态美学不同于传统美学的地方,就是它应当突出生态的最高原则这一定律,从而从生态的高度来评判美学活动,使得美学活动呈现出不同于传统美学所描述的一种新的景象”。

①刘锋杰:《“生态文艺学”的理论之路》,《安徽师范大学学报》(人文社科版)2003年第6期。

事实上,生态美学已经开发出一个美的新类型——“生态美”(ecological beauty),它区别于艺术美、自然美、社会美、科学美和技术美。

我认为,弄清楚“生态美”的生成学理、理论内涵和美学特征,是促进“生态美学”学科独立的重要的基础性工作。

简言之,“生态美”即生态之美,但“生态”何以能“美”呢?又是何种意义上的“美”呢?“生态学”一词由德国生物学家海克尔最早提出,指的是研究有机体和它们的环境之间相互关系的科学。

后来者又提出“食物链”、“生态位”、“生态平衡”、“生物群落”、“生态圈”、“生态系统”等概念对之加以丰富和拓展,使得生态学发展成为一种新的有机世界观:“它强调自然界相互作用过程是第一位的,所有的部分都与其他部分及整体相互依赖相互作用。

当代生态美学观的基本范畴当代生态美学观的基本范畴引言生态美学作为一门跨学科的领域,致力于探讨生态与美的关系,呼吁人类重新审视与自然界的关系,保护生态环境,提倡可持续发展。

本文将探讨当代生态美学观的基本范畴,旨在加深对生态美学的认识,推动生态保护和人类的可持续发展。

一、自然美自然美是生态美学的核心概念之一,它强调人类对自然界的审美体验。

自然美是一种本能的感受,源自人类与自然的共生关系。

自然美的范畴包括山水之美、动物植物之美、季节更替之美等。

人们通过欣赏山水画、采风写生等方式来感受自然美,进而唤起对生态环境的关注与保护。

二、生态伦理生态伦理是指人类对待自然界的道德义务和责任。

它强调人与自然的和谐共生,主张尊重自然、保护生态环境,并强调人类与自然界的相互依存性。

生态伦理的核心价值观包括可持续发展、生态平衡和生命尊严。

生态伦理思想的深入人心,对于促进环境保护和可持续发展起到了积极的推动作用。

三、生态审美生态审美是当代生态美学观的重要组成部分,它将美与环境保护联系在一起,关注人类与自然环境的和谐统一。

生态审美旨在激发人们对环境的美的感知与理解,以此推动环境保护意识的形成与提升。

通过倡导环境艺术、拍摄或欣赏自然风光等方式,人们能够从审美的角度更好地理解、关注和保护自然环境。

四、自然恢复自然恢复是生态美学观的一个重要理念,它强调自然界的自我修复能力。

生态系统在面对人类破坏时,具备一定的自我调节和修复能力。

自然恢复的关键是人类必须停止对自然环境的破坏,给予生态系统充足的时间和空间来实现自我修复。

自然恢复观念的深入人心,对于促进环境保护和生态系统的健康恢复起到了重要的作用。

结论当代生态美学观从多个维度探讨了自然与美之间的关系,呼吁人类重新审视与自然界的关系,推动环境保护和可持续发展。

自然美、生态伦理、生态审美和自然恢复等基本范畴,共同构成了当代生态美学观的核心理念。

通过深入研究和推广这些概念,我们能够更好地理解与尊重自然,建立人类与自然的和谐共生关系,共同创造美好的生态环境。

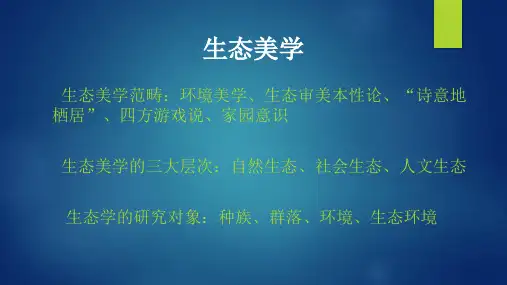

⽣态美学1、根据⼈与⾃然的关系,我们将⼈类历史划分为哪四个阶段?原始⽂明、农耕⽂明、⼯业⽂明,⽣态⽂明(⼀是原始狩猎阶段;⼆是游牧农业阶段;三是封建采⾢农业阶段;四是商业相互依存阶段)2、“⽣态美”这⼀概念是由德国⽣物学家恩斯特.海克尔于1866年在《普通有机体形态学》中提出。

3、美国科学家⼩⽶勒提出的“⽣态学三⼤定律”:多效应定律;相互联系原理;勿⼲扰原理4、著名美国学家鲍姆加登将⼈的⼼理活动分为知、情、意三个部分。

其中美学的研究对象是情。

5、德国古典美学的代表⼈物:⿊格尔康德6、⽣态美学的三⼤研究层次:⾃然⽣态、社会⽣态、⼈⽂⽣态其研究核⼼是⽣态美。

7、⽣态美学研究的前提和出发点分别是什么?前提:以⼈的⽣命存在为前提出发点:以⽣命系统的相互关联为出发点8、⽣命的本质特征:⼈的主体性。

9、“⽣物进化说”是由英国达尔⽂在《物种起源》中提出。

其核⼼原则是:物竞天择,适者⽣存。

10、主体和客体的主要的类型:主体有3 种形态,即个体主体、群体主体、⼈类主体客体有4种形态,即⾃然客体、社会客体、精神客体、⾃我客体11、⽼⼦的⽣态思想的核⼼和精髓是什么?我们怎样理解这个精髓?“道”是核⼼和精髓理解:它是⾃然界运⾏的过程和规律,永恒的、循环运动的宇宙本体。

12、“⽆为”体现了什么⽣态思想?⽼⼦提出“⽆为”的⽣态思想。

“⽆为”体现了顺应⾃然、天⼈合⼀的⽣态思想。

其⽬的是让⼈们尊重⾃然、顺应⾃然。

13、传统意识指导下的时代出现了什么样的⽣态危机??⼈⼝俱增、盲⽬开垦采伐、狩猎⽆度14、西⽅对⼤⾃然的情感关注始于浪漫主义⽂艺思潮。

15、⽣态世界观的思想原则是什么?①世界是由相互关系的复杂⽹络组成的有机整体②世界是变化着的有序整体。

这种整体的有序状态,不能理解为事物的结构⽽是事物内部⼒量与环境影响的外部⼒量的动态平衡。

③⼈类的价值和意义也包含在⾃然整体的⾃组织进化进程之中。

16、⽣态审美观:⽣态审美观是对⽣命的和谐状态以及普遍的⽣命关联和交融的感悟和体认。

摘要摘要工业文明的飞速发展,人的主体性得到充分发展和张扬,人类逐渐将自然作为可以任意索取和盘剥的对象。

而人类无休止的索取一个根本的原因在于消费至上,把自然作为消费品,一味追求物质的享受,但反过来却发现大自然不断地对人类进行报复。

而在同时人们并没有从物质享受中找到归属的家园,反而出现空前精神危机。

本论文分为上下两篇。

上篇对生态美学的概念、哲学基础以及古今中外的生态美学思想加以梳理和分析:下篇首先对人文精神进行含义阐释与反思,接着从生态美学角度来研究与分析人文精神的价值倡导与价值实现。

本文主张从广义生态美学来看人文精神的价值反思与实现。

也就是通过和谐的美学观,净化心灵,为失去精神家园的人们收治疗伤,进而获得人生价值的实现与情操的升华。

并且主张用“亲和”、“和谐”的生态美学价值观,实现新人文精神。

关键词:生态美学人文精神反思实现英文摘要AbstractWithdevelopingofindustrycivilizationfast,person’ssubjectivityhasbeinggottentodevelopandwidenwell,andthenatureisgraduallyusedastheobjectofmankind,whichisobtainedarbitrarily.Andabasicreasonthatmankindhavenostopofobtainingconsistsintheconsumptionsupremacy,andusingthenatureasconsumergoods,pursuingmaterialenjoyingpersistently,butwetumsovertodiscoverthatthenaturerevengestomankindcontinuously,Atthesametimewehavenotfindoutthehomeofownershipfromsubstantialenjoy.Onthecontrarytheunprecedentedspiritcrisisappears.Thisthesisisdividedintotwoarticles:thetopandthebottom.Inthetop,ecologicalestheticsconcept,philosophyfoundationandecologicalestheticsthoughtsofChineseandForeignarecombedandanalyzed.Thenfromecologicalaestheticsangle,reflectionandrealizationofhumanismisstudiedandanalyzed.Thisthesisclaimsthatreflectionandrealizationofhumanismshouldbestudiedfromthebroadsenseecologicalaesthetics.Fromtheharmoniousestheticsview,mindisdecontamination,andpeoplewholosethespirithomeacceptthetreatment,Thenweacquiretheworthoflifeandthesublimateofthoughtsandfeelings.Andthisthesisassef'tstorealizethenewhumanismwiththeecologicalestheticsvalue,whichis‘benignity’and‘harmonious’.Keywords:ecologicalaestheticshumanismreflectionrealization创新性声明\G95679本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下迸行的研究工作及取得的研究成果。

生态美的概念及特点生态美是当代生态美学领域的一个研究方向,其核心概念是生态系统美。

生态美指的是生态系统和生态环境的优美、完美和谐的状态,是自然生态环境的一种美学价值,同时也是人类社会建设中应当追求的一种美学价值。

生态美的特点包括广泛性、综合性和系统性等方面。

生态美的标准有两个:一是生态系统完好和谐的美;二是生态环境中人类活动的合理有序的美。

生态系统完好和谐的美主要指生态系统的结构、物质和能量循环等方面的完善性和协调性;生态环境中人类活动的合理有序的美主要指人类的生产生活、城市建设等活动在环境上的影响及其秩序性。

1.广泛性:生态美的广泛性主要表现在它是自然环境美学价值体系里的一种,与人类社会的生产生活、文化艺术等各个领域都密切相关。

在生态美观念的启迪下,人们开始不断地反思自己的生产和消费行为,提倡环保意识,展开环保行动,形成生态文明建设新的思想和实践。

2.综合性:生态美的综合性主要表现在其物质、功能和社会价值等方面的综合性。

生态美的形成需要物质基础的保障,比如环境的水、土、气等要素的完善和协调。

生态美也需要功能性的规律,这些规律包括了生态系统的物质循环、能量的转换等等。

生态美还具有社会价值的方面,对于人们的健康、精神安宁、文化习惯等都有着不可替代的意义。

3.系统性:生态美的系统性体现在它是一个复杂的系统,包括自然系统和人类社会系统两个方面。

在这个系统中,各种要素相互作用、相互依存,相互制约,体现了生态平衡的原则。

这也就要求我们要认真地对待生态系统的管理和保护,从一个整体的角度去考虑问题,不要忽略各种生态系统中要素的互动联系。

三、生态美的实践意义生态美的概念贯穿了当代环保思想体系的核心,它对人类社会的未来生存和发展提出了许多有益的启示。

深入认识它的原理和特征,探索其实践价值是非常有必要的。

1. 助力于生态平衡的维护生态美的理念是环保行动的理论基础,其核心是“和谐”的思想。

实现生态美需要平衡各种资源,相互协调、相互依存,使生态系统得到合理的管理和保护。

第十五节生态美学理论

一、生态美学的基本概念和内涵

1、生态美学的概念

生态美学实际上是从生态学的角度研究美学问题,或者从美学的角度研究生态学问题。

从广义上来说就是研究人与自然、社会及人自身的生态审美关系与过程。

2、生态美学的基本内涵

生态美介于自然美和社会美之间,是自然美和社会美的形态得到充分发展之后产生的审美形态。

生态美强调的是,在自然人化的基础上人重新回到自然、依赖自然的表现形式。

生态美分为“形式美”和“内容美”两方面。

“形式美”包括生态景观与人工化景观的空间组合、形态、大小、质地装饰、色彩及整体形象等外在的美学特征;“内容美”

包括生态景观与人工化景观的生态性、功能性、实用性、舒适性、经济性和人文性等内在的生态学与精神伦理需求等内在的美学特征。

二、生态美学的意义

1、自然之美,在于它以一种直截了当的形式呈现了人类生存的生命之根。

同时,也还

在于它给人提供了人在都市里无法得到的东西-----新鲜的空气、充足的阳光、未

污染的饮水等,而这些东西恰恰是人类本身所无法给予自己的。

2、自然的本真化意味着它对商业化的拒绝。

3、从人和社会关系来讲,提醒了人们关注人类自身的生存状态,关注人类生存环境、

人与人的关系、日常生活用品的设计、居住环境的设计是否符合人性化的要求是否

符合人自然化的审美理想等问题。

三、生态美学理论在生态规划中的作用

生态美学理论可以将和谐的生态结构和功能与人的审美情趣有机地结合在一起,从而达到回归自然、以人为本的美学享受。

自然生态美三种形态的划分及理论意义

张子程

【期刊名称】《中南民族大学学报(人文社会科学版)》

【年(卷),期】2009(029)002

【摘要】在传统美学中,对自然美的研究一直是个难题.问题出在没有对自然进行准确的i'l界,没有给自然美研究确定一个科学、准确的研究域.由于人类诞生以来.自然界发生了巨大的变化,而把一个笼统的自然作为自然关研究的对象只能造成不确定和含混.而当代形态的自然美论,即自然生态美论对自然的划界及按此对自然生态美三种不同类型的划分使自然美的研究得以进一步深化.因此,如何给自然划界,如何对自然生态关进行合理的分类,就成为进一步研究自然生态美、给自然生态美一个科学合理解释的至为重要的理论基础和前提.

【总页数】5页(P146-150)

【作者】张子程

【作者单位】内蒙古师范大学,文学院,内蒙古,呼和浩特,010022

【正文语种】中文

【中图分类】B83-0

【相关文献】

1.五种社会形态划分法和三种社会形态划分法的含义及其相互关系 [J], 赵家祥

2.对话的三种自然形态 [J], 郑璟;吴炜旻;

3.人与自然关系的三种历史形态 [J], 夏永红

4.山西灵空山油松形态变异与自然类型划分的研究 [J], 李文荣;韩有志

5.自然即艺术:自然主义教育学的三种历史形态及其追求 [J], 庞国辉

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第一章生态美学的兴起和发展(重点:生态学及其定律,美学及其研究对象,生态美学的相关性质内涵,研究范畴,研究意义))一、什么是生态学生态学是生物学的一个分支,有德国生物学家恩斯特海克尔1866年提出。

生态学是关于有机体和周围世界外部世界的关系一门学科。

(有机体----是具有生命的个体的统称,植物和动物,种群,环境,生态、系统---研究对象)生态学三定律(美国科学家小米勒)第一定律:多效应原理第二定律:相互联系原理第三定律:无干扰原理二、什么是美学1.1750年鲍姆加登正式用Aesthetic来称呼他研究人的感性认识的一部专著2.美学的研究对象*~美学的研究对象就是美本身~美的研究对象是艺术,艺术史美的哲学~美的研究对象是审美经验和审美心理3.美学是从人对现象的审美关系出发,以艺术作为主要对象,研究美丑崇高等审美范畴和人的审美意识美感经验,以及美的创造发展及其规律的学科4.人类文明进程中的生态趋势原始文明农耕文明工业文明生态文明5.生态美学兴起的背景大背景:人与自然关系的恶化,环境的恶化,生态危机的日益突出6.关于生态美学(填空)!跨学科性质:它是结合生态学和美学的一门学科,将生态的整体观,系统观,平衡观等思想引入到美学研究,对美学的完善和拓展!三大层次系统:自然生态、社会生态、文化生态!研究宗旨和目的:人与自然、人与社会以及自身内心世界的平衡!研究核心:生态美!哲学基础:生态存在论7.生态美学的基本问题!对科技的理性反思!整体性思维!重构人与自然的关系!构建人类新的审美能力8.生态美学的研究意义!.人类存在智慧的现代体现!对人类深层精神危机的救赎!对社会实践的指导作用!对美学学科的创新与建构生态美学狭义:建立一种人与自然的亲和和谐的生态审美关系广义:建立一种人与自然,社会,他人,自身的生态审美关系,走向人的诗意的栖居,符合生态规律的当代存在论美学9.我国当代生态美学的发展历程萌芽期(1987—2000)1987 鲍昌《文学艺术新术语词典》提到文艺生态学1994 李欣复《论生态美学》1999.10 海南作家协会《生态与文学》发展期(2000---2007)2000 徐恒醇《生态美学》专著鲁枢元《生态文艺学》2005 章海荣《生态理论与生态美学》新的建设期(2007---至今)2007 10 胡锦涛提出“生态文明”2010 曾繁仁《生态美学导论》复习题1.根据人与自然的关系,我们将人历史划分为那四个阶段2.“生态学”这一概念最先由谁在什么著作中提出3.小米勒提出“生态美学三定律分别是什么4.著名美学家鲍姆加登将人的心理分为哪几个部分?其中美学的研究对象是5.德国古典美学的代表人物是6.生态美学的三大研究层次是什么?其研究核心是什么生命意识与生态审美观一、生命意识的发展轨迹1.在生物进化过程中,遗传变异和自然选择这三个方面共同起作用人的主体性是人的生命的本质特征2.主体的三种形态(名解,简答)!个体主体:个人(一定社会条件下从事相对独立活动的个人)!群体主体:集体(因一定的利益或目标联系起来的共同行动的整体)!人类主体:主体的最高存在形式,一定阶段的人类3.作为主体存在对象的客体的四种形态!自然客体:自然界!社会客体:各种社会关系的总和!精神客体:精神现象!自我客体:自身4.主体与客体相互作用的基本途径实践→认知→省美感性活动↘↙观念把握5.人的主体性的具体表现内在机制:主体意识与主体能力主体意识:需要利益理想成就感等主体能力:生理素质(物质基础)智力结构(潜在形态)情感意志(激发源泉)主体性的具体表现:能动性、自主性、创造性7.人的生存价值人的生存价值并不在于对社会的索取和个人的享受,而是在于对社会的贡献人生的价值实现的过程是目标,手段和途径相统一的过程。

论何为自然美以及自然美在现实生活中的方方面面和意义作者:动画1304王硕关键词:自然美审美体验审美对象摘要:古人善于发现自然美便有了“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的优雅诗句,有了白石山翁独具艺术美感的“虾”;今人善于发现自然美便有了陈丹青的“西藏组画”,有了国家地理杂志一幅幅极美的摄影作品。

所以自然美在生活中能够体现在方方面面,我们不光要发现它,领略它,而且要尽可能的记录它,因为它可能会是我们灵感的来源,这会给我们之后的艺术创作积累素材,并且在这个过程中我们更能够领略审美的快乐。

正文:“自然美”是一个美学概念,指的是自然界的美。

用美学的专门术语来讲,是指能作为人的审美对象的自然,对人来说具有审美价值的自然。

从现象上看,那千差万别、多姿多彩的自然景象,构成了自然美。

一般人常欢喜说“自然美”,好像以为自然中已有美,纵使没有人去领略它,美也还是在那里。

这种美本在物的见解是错误的。

朱光潜先生在《谈美》一书中是这样阐述美与自然的关系的-----其实“自然美”三个字,从美学观点看,是自相矛盾的,是“美”就不“自然”,只是“自然”就还没有成为“美”。

即美不完全在外物,也不完全在人心,它是心物二者所产生的婴儿。

这便要求审美对象积极参与到审美体验中来。

比如你欣赏一颗古松,一座高山,或是一湾清水,你所见到的形象已经不是松、山、水的本色,这些自然景象已经过艺术化、人情化成为你自己的作品,不再是生糙的自然了。

又譬如风和日丽的早春,你去郊野踏青,满眼的桃红柳绿,满耳的莺啼鸟啭,“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹”,无限春光,惹得你心中顿时涌起暖融融的醉意,草丛中一声声的蛐蛐叫,山崖上一点点的滴水声,都能使你若有所思,若有所悟;再如黄昏时分的大海,你靠在沙滩的岩石上,看那壮丽的落日为万顷波涛抹上金黄色的彩带,灿烂的晚霞中,若隐若现的小岛,星星点点的渔舟,又使你心中涌起无限的迷离和惆怅。

陈沆曾有首著名的《一字诗》:一帆一桨一渔舟,一个渔翁一钓钩。

自然景观的形式美自然景观美以形式取胜,其形式美的基本构成有形态、色彩、音响三大要素。

(一)形态美自然景观都有其具体可感的形态美,能给人以直观的视觉美感,从而引起心灵的愉悦。

以山来说,不仅本身形态万状,如宋人郭熙所描述:“山,大物也。

其形欲耸拔,欲偃蹇,欲轩豁,欲箕踞,欲盘礴,欲浑厚,欲雄豪,欲精神,欲严重,欲顾盼,欲朝揖,欲上有盖,欲前有据,欲后有倚,欲暇而若临观,欲下游而度的变化而变化,“因日影之常形”,“因烟霞之常态”,“阴阳晦冥,晴雨寒暑,朝昏夜昼,随形改步”,因而“一山而兼数十百山之形状”。

水也有其形态美,江河湖海,小溪飞瀑,潭水流泉,皆有各自的形态美,并始终处于形态多变的生命流程中。

就是自然现象中虚无缥缈的云彩,虽不可触摸,仍有形有态,蓝天上飘浮的朵朵白云,朝霞、晚霞烧出的彩云,黄山上翻涌的云海等等,无不形态生动,可视可感。

(二)色彩美色彩美也是自然山水中有着强烈视觉美感效应的形式美因素。

自然山水的色彩美极为丰富,但其中最基本和最具诱惑力的是绿色,即所谓青山绿水之美。

绿色是生命之色,希望之色,是大自然的本色,也是能给人以宁静感、安全感、凉爽感的冷色。

自然山水的绿色,主要是由自然景观的植被赋予的,植被愈繁茂,山水愈清秀。

人们从喧嚣的尘世走进大自然,最向往的就是那一片郁郁葱葱、和平安宁的绿色世界,以使疲惫的身心、躁动的灵魂在绿色风光的抚慰下,得以平和、净化。

自然景观的色彩美同时也是丰富多彩,变化无穷的。

一方面季节气候的变化会造成四季不同的迷人景观,如夏天绿荫葱茏,清凉诱人;秋天火红的枫叶,金灿灿的果实,金黄的落叶,会给青山绿水染上一片火红或一派金黄;冬天漫天的飞雪会使青山绿水银装素裹,分外妖娆;春天鲜花盛开的季节,又会将青山绿水装点得花团锦簇、姹紫嫣红。

再一方面,自然景观的色彩美也因日光、月光等光线的作用,时辰、气象的变化等而呈现无穷变化的色彩美。

如日出、日落、云霞、雨雾、月的阴晴圆缺等,都会带来自然界的色彩变化。

第29卷第2期 中南民族大学学报(人文社会科学版) Vol.29No.22009年3月 Journal of South -Central University for Nationalities(Hum anities and S ocial S ciences) M ar.2009自然生态美三种形态的划分及理论意义X张子程(内蒙古师范大学文学院,内蒙古呼和浩特010022)摘 要:在传统美学中,对自然美的研究一直是个难题。

问题出在没有对自然进行准确的划界,没有给自然美研究确定一个科学、准确的研究域。

由于人类诞生以来,自然界发生了巨大的变化,而把一个笼统的自然作为自然美研究的对象只能造成不确定和含混。

而当代形态的自然美论,即自然生态美论对自然的划界及按此对自然生态美三种不同类型的划分使自然美的研究得以进一步深化。

因此,如何给自然划界,如何对自然生态美进行合理的分类,就成为进一步研究自然生态美、给自然生态美一个科学合理解释的至为重要的理论基础和前提。

关键词:自然划界;原生态自然美;人化态自然美;原生态自然美中图分类号:B83-0 文献标识码:A 文章编号:1672-433X (2009)02-0146-05 一、自然的划界是自然生态美划分的前提和基础在讨论自然划界这一问题之前,我们首先必须承认有一个“先于人类历史而存在的自然界”。

这个所谓“先于人类历史而存在的自然界”就是人类未产生之前就已经独立存在,并按照自身特有的规律运行发展着的原自然界。

这个原自然界是未经分化的、混沌的自然界,它是分化的自然界的逻辑前提和基础。

没有这个独立于人类的“自在的自然界”在先,就不可能有人的自然界。

人的自然界就是指人类诞生以来的自然界。

人的自然界从实践的视角又可分为:原生态自然、人化态自然和共生态自然。

1.原生态自然。

原生态自然是指已进入人类视野但还未经人类实践改造过的自然。

或者说原生态自然是人类未开垦过的地方。

如原始森林、原始山脉、高寒地带无人居住区、原始海域、戈壁沙漠等区域。

原生态自然虽未经人类改造,但并不意味着它本身是一片死寂的地方。

其中,有无数生物在生存、繁衍和成长。

就美学角度而言,原生态自然保持着原始的生机活力和状貌,可以使人从中感受到自然本有的原始形态和生命魅力,让人从中体味到自然乃是一切美的源泉,这对我们研究人与自然的审美关系起源具有重要的学术参考价值。

2.人化态自然。

随着人类的发展,地球原有的自然生态风貌发生了巨大的改观。

在人类实践能力所能触及的地方,到处都留有人类意志的痕迹,这种经过人类改观过的自然就形成了所谓的“人化态自然”。

人化态自然是人类长期实践活动的结果,也是人类最为现实的自然,它是人类按照自己的意志改造过的自然,其被纳入人类社会历史维度之内,并在这一维度内,自然史与人类史是一致的,它是人类求生存与求发展的最为直接的成果,也是人类进一步向前发展、演进的基础。

3.共生态自然。

共生态自然是指由原生态自然和人化态自然交织而成的自然。

共生态自然和原生态自然不同的地方就在于共生态自然也经过人类实践的部分加工,也是人按照自己的意愿改变过的自然,但共生态自然在直观的层面上并没有过多的人为加工印记,其与原生态自然有着许多相似的地方,存有大量的原生态自然因素。

共生态自然充分地表达了“天人交泰”的特征,是一种天人和谐的自然。

共生态自然的特点是,自然虽经人为的部分加工改造,但多数是顺着自然的原有状貌和本性进行的,它是人类对自然的适度改造。

二、三种不同类型自然生态美的划分及其美学内涵基于以上对自然的划界,笔者把自然生态美划为三种不同的类型,即原生态自然美、人化态自然美和共生态自然美。

下面,就对这三种不同类型的自然生态美作一简要的论述。

146X收稿日期:2008-10-10作者简介:张子程(1964-),男,内蒙古自治区乌兰察布市人,内蒙古师范大学副教授,文学博士,主要研究美学。

1.原生态自然美。

原生态自然美是整个自然生态美的一部分,它无疑地归属于自然美,但原生态自然美与人化态自然美相比仍有着自身独有的美学特征。

原生态自然美是自然的一种自在之美,是一种天然美。

清代美学家叶燮说:“美本乎天者也,本乎天自有之美也。

”[1]他讲的就是原生态自然美。

原生态自然是地球经过亿万年日积月累形成的。

由于原生态自然未经人类实践改造,原生态自然美保持着自然的原初风貌,它不像人化态自然美那样处处渗透着人类的创造性因子,彰显着人类的本质力量。

也不像共生态自然美那样暗藏着人类的巧设,达到了人工与自然的神妙融合。

原生态自然美是自然本身和谐本质的一种显现。

对原生态自然美的感受以及由此引发的美感正是原生态自然本质与人的生命本质的一致而达成的和谐,是原生态自然生机和人的生命的一种天然契合,也是这种和谐本质在人大脑中的直接映现。

人对待原生态自然,从审美心理而言,应为一种平等对话与交流。

因为原生态自然本身不是人类的创造物,没有经过人类实践的中介,二者之间也不存在隶属关系。

在这样的原生态审美场域中,人——这一审美主体本身既是审美主体,也是构成审美客体的要素。

而人之外的原生态自然既是审美客体,也是重建审美主体的重要因素,从而形成生态审美主客体的共建共生现象。

这样也就消除了在其他审美形式下因审美主体长期文化积淀而形成的审美偏执和明显的主客体对置关系,使得原来的人—文化—自然的三维世界复归于一维的生命生存自由美表达与体验。

因此,在原生态自然审美活动中,审美主体由于人的终极自然归位,消解了文化屏障,使得人最终回向生命的自由真实之境。

这样,审美主客体因共建共生达成的自由契合,使客体的潜在和谐美感性质极易转化为人的美感要素。

主体则因生命的无需看守而自由展示;审美心胸也因去蔽而自由敞开,极易达成对客体的审美认同与肯定。

因此,在原生态自然审美中,审美主体自由的生命理想及天然趣味在整体的生态场域中与审美客体的自然特征达成了契合无间的统一,使审美活动相始终,形成审美的互动和持久的审美同构,从而实现审美的目的。

2.人化态自然美。

人化态自然是自然人化的结果,也就是马克思在《1844年经济学哲学手稿》中讲的人再生产的那个自然界。

而人化态自然美就是自然经过人的实践改造后所展示出的宜人美景。

人化态自然美是一种介于原生态自然美与社会美之间的中间形态美。

它以自然的形式表达了一种社会的内容,映现出社会的审美意识和审美趋向。

它既脱离了原生态自然美那种原初的自然形式,也不像社会美那样以赤裸裸的纯社会形式展示社会内容,而是多以自然的形式展示社会的审美理想和审美观念,间接曲折地表达出社会美的内容。

因此,我们既可以从中感受到自然本有的魅力,也可以从中感受到一种深广的社会内容,切身体会到人的本质力量之强大,惊叹人类伟大的创造力。

人与人化态自然的互生特性,既确立了人在生态系统中的优势生态位序,也为人类构造了一个相对稳定的人工自然生态场。

在这样的生态场域中,人的感觉由于劳动的多样性,变得日益丰富和复杂化,使人最终地形成了能感受美的器官和与人性密切相关的人化自然美对象。

并且由于人与人化态自然在互生中的不断深化,人类的审美活动无论从广度上还是从深度上都在拓展和丰富化,从而提升了人类的生活品质。

在人与自然的动态互生中,也形成一定的张力关系,即人在改造自然的过程中,逐渐形成了以人类为中心的文化体系,这种文化体系的核心就是人对自然的抗争理念。

塞日尔・莫斯科维奇说:“在人们对现代文明的印象中包含着一种独特的体验:自然不像自然。

自然好像应该是一种自己所不是的东西:一种充满无情或敌对力量的世界,必须与之斗争才能加以掌控。

”[2]人类对自然之所以如此,是由于人类长期以来不断抵御自然力,打破自然给人类生存带来的阻力,为谋求自身生存之道而形成的。

这是因为自然一开始并不是对人类(包括所有的生物)都是无条件地充满了仁慈,它造成一定的生命生存阻力,让那些不能适应其变化法则的臣民适时消亡,而激发或助长那些能适应或超越其压力的生命存在。

这样,人类因抗拒自然压力而结构成人类独有的反自然文化体系,结果形成人与自然的长期对峙,且随着人类文明的发展,这种人与自然的对峙形成一定的张力关系,并因人类力量变得日益强大而逐渐加强,最终导致人与自然和谐关系的破裂而造成自然生态危机,迫使自然普遍地走向非美的生存状态。

因此,人类的劳动实践在改造自然的过程中,具有双重的性质。

人类改造自然是为了能生存,改造自己是为了能更好地适应自然。

人类能够凭借自己的卓越智慧从自然界胜出,构造出人类独有的人化态自然生存空间,并通过美的规律创造美的自然,使人获得多样147第29卷 张子程:自然生态美三种形态的划分及理论意义 化的审美享受。

由是,人类以求生为基调的原生自然发展模式逐渐让位于以文化为载体的人类理性文化发展模式。

这既是人类的伟大胜利,也是人类逐渐走向偏颇的一个死结。

人类改造原生自然,化原生自然为人化态自然,并使人化态自然具有美的特性,必须具备以下几个方面的条件:其一,一定要尊重自然生态规律,依自然的有机性、整体性、系统性、和谐性来改造自然,创造合规律性与合目的性的人工自然,这是创造人化态自然美的最基本的前提条件之一。

其二,必须根据美的规律去建造。

根据人类生产实践史与人化自然历史看,人类因依自然规律和人的目的性创造的自然并非全是美的自然,只能是具有一定历史条件局限性的善。

人类创造的人化态自然要想获得美,变成美的自然,最重要的是要遵循自然的“造型规律”,或者说是自然的形式美法则。

这些形式美法则是人类在长期的生产生活和艺术实践中,根据自然的外在形貌总结出来的。

如根据植物的外型轮廓、叶脉纹络、花的形状,总结出各种植物装饰纹样。

根据动物的外在形态、皮毛纹样、动作姿势等总结出动物装饰纹样。

根据各种矿物质的结晶方式、天然纹路、自然界的其它现象总结出其他各种线形色等美的造型要素。

而形式美法则的应用使人类能够自由地按照任何一个种的尺度来进行生产实践和自然美的创造,从而实现自己的主观目的,满足人类自身物质的和精神的需求。

其三,人化自然的劳动必须是积极的和具有创造性的劳动。

劳动在自然美的创造中起着十分积极的作用,而劳动者在劳动中的态度也直接地影响着人化态自然美的形成。

积极的、充满热情的劳动能够使劳动者把自身所具有的创造性智慧和全部才能发挥出来,倾全力于自己所创造的自然美对象。

马克思说:“人作为对象性的、感性的存在物,是一个受动的存在物;因为它感到自己是受动的,所以是一个有激情的存在物。

激情、热情是人强烈追求自己的对象的本质力量。

”[3]激情、热情促动着人的本质力量,从而使人类在把自己的本质力量对象化到自然物上时,使所创造的自然美充满勃勃生机。

与此同时,劳动也更需要人的创造性,因为只有创造才能使这种热情维持下去,激励人类不断地创造出更新更美的事物,实现自己的精神理想,充分展示人类的智慧与才能。