苏州环古城风貌保护工程规划设计

- 格式:pdf

- 大小:13.85 MB

- 文档页数:59

江苏省设计大师(城乡规划、建筑、风景园林)提名人选基本情况(按姓氏笔画排序)1.丁沃沃,女,1957年6月出生,1984年参加工作,博士研究生学历,教授,国家一级注册建筑师,南京大学建筑与城市规划学院院长。

主要获奖情况:(1)泰州市市级机关综合办公楼,江苏省第九届优秀工程设计一等奖,项目负责人;(2)苏州园林博物馆新馆,江苏省第十三届优秀工程设计一等奖,全国优秀工程勘察设计行业奖建筑工程二等奖,项目负责人;(3)张家港职业高级中学,教育部优秀建筑设计二等奖,建设部部级优秀勘察设计三等奖,项目负责人;(4)武进洛阳镇幼儿园,江苏省第十一届优秀工程设计二等奖,项目负责人;(5)现代教育技术培训中心,江苏省第十四届优秀工程设计二等奖,全国优秀工程勘察设计行业奖建筑工程三等奖,项目负责人。

主要工作业绩:(1)南京夫子庙东西市场规划和设计,方案设计、施工图(2)泰州市市级机关综合办公楼,项目负责人;(3)张家港职业高级中学,项目负责人;(4)武进洛阳镇幼儿园,项目负责人;(5)苏州园林博物馆新馆,项目负责人;(6)泰州市人大政协议事厅综合楼,项目负责人。

主要著作和论文:著作:(1)《欧洲现代建筑解析》;(2)《概念设计》。

论文:(1)《探索形式的消隐——苏州园林博物馆新馆》;(2)《古镇更新中的建造实验——长泾古镇人民大会堂改扩建工程》。

2.王建国,男,1957年7月出生,1986年参加工作,博士研究生学历,教授,国家一级注册建筑师,东南大学建筑学院院长。

主要获奖项目:(1)现代城市设计理论及其方法研究,教育部自然科学奖一等奖,第二完成人;(2)城镇建筑环境规划设计理论与方法,教育部科技进步奖二等奖,第二完成人;(3)四川绵竹广济镇文化中心,江苏省第十四届优秀工程设计一等奖,项目负责人;(4)东南大学九龙湖校区公共教学楼,江苏省第十三届优秀工程设计二等奖,项目负责人;(5)盐城卫生职业技术学院新校区主体建筑群,江苏省第十四届优秀工程设计二等奖,项目负责人。

江苏省设计大师(城乡规划、建筑、风景园林)提名人选基本情况(按姓氏笔画排序)1.丁沃沃,女,1957年6月出生,1984年参加工作,博士研究生学历,教授,国家一级注册建筑师,南京大学建筑与城市规划学院院长。

主要获奖情况:(1)泰州市市级机关综合办公楼,江苏省第九届优秀工程设计一等奖,项目负责人;(2)苏州园林博物馆新馆,江苏省第十三届优秀工程设计一等奖,全国优秀工程勘察设计行业奖建筑工程二等奖,项目负责人;(3)张家港职业高级中学,教育部优秀建筑设计二等奖,建设部部级优秀勘察设计三等奖,项目负责人;(4)武进洛阳镇幼儿园,江苏省第十一届优秀工程设计二等奖,项目负责人;(5)现代教育技术培训中心,江苏省第十四届优秀工程设计二等奖,全国优秀工程勘察设计行业奖建筑工程三等奖,项目负责人。

主要工作业绩:(1)南京夫子庙东西市场规划和设计,方案设计、施工图(2)泰州市市级机关综合办公楼,项目负责人;(3)张家港职业高级中学,项目负责人;(4)武进洛阳镇幼儿园,项目负责人;(5)苏州园林博物馆新馆,项目负责人;(6)泰州市人大政协议事厅综合楼,项目负责人。

主要著作和论文:著作:(1)《欧洲现代建筑解析》;(2)《概念设计》。

论文:(1)《探索形式的消隐——苏州园林博物馆新馆》;(2)《古镇更新中的建造实验——长泾古镇人民大会堂改扩建工程》。

2.王建国,男,1957年7月出生,1986年参加工作,博士研究生学历,教授,国家一级注册建筑师,东南大学建筑学院院长。

主要获奖项目:(1)现代城市设计理论及其方法研究,教育部自然科学奖一等奖,第二完成人;(2)城镇建筑环境规划设计理论与方法,教育部科技进步奖二等奖,第二完成人;(3)四川绵竹广济镇文化中心,江苏省第十四届优秀工程设计一等奖,项目负责人;(4)东南大学九龙湖校区公共教学楼,江苏省第十三届优秀工程设计二等奖,项目负责人;(5)盐城卫生职业技术学院新校区主体建筑群,江苏省第十四届优秀工程设计二等奖,项目负责人。

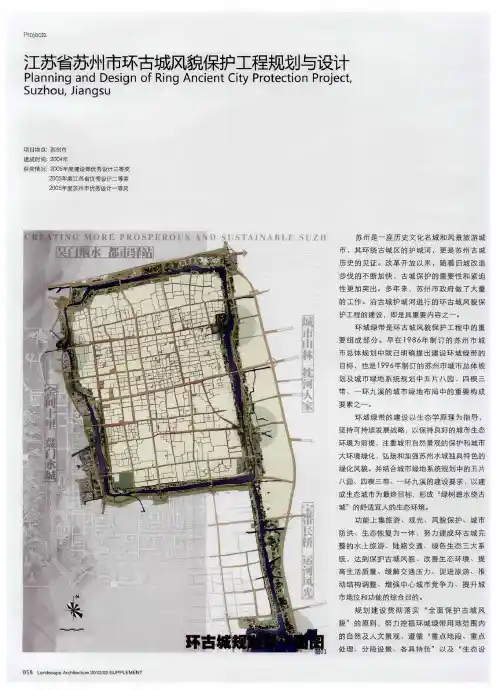

苏州古城风貌1.背景资料苏州古城始建于公元前514年,距今已有2500多年历史,基本保持着“水陆并行、河街相邻”的双棋盘格局,“三纵三横一环”的河道水系和“小桥流水、粉墙黛瓦、史迹名园”的独特风貌。

苏州古城目前仍然坐落在春秋时代的位置上,格局没有太大变迁,其城市空间布局、河网道路体系、建筑传统和城市景观在我国城市建设史上占有重要地位。

环绕古城有一条古代人工开凿的护城河,与整个城池同时建成,是整个水城城体水系的有机组成部分。

护城河呈长方形,全长17.48km,水面30~150m不等,东西南北内侧共设8座水城门,外侧连接航道,构成四通八达的航运干线。

但是长期以来,苏州护城河两侧充斥着杂乱无章的工厂、仓库、码头以及交易市场,船只随意停靠,河道沿线一派脏乱破败的景象。

作为“十五”期间苏州市重点建设的十大工程之一,环古城风貌保护工程于2002年5月正式启动,投资约40亿,是一项集城市交通、生态绿化、景观旅游等功能于一体的综合性工程,也是苏州历史上规模最大的城建项目,对于保护古城风貌、提高城市品位、改善城市环境、缓解交通矛盾、发展旅游事业等方面起到推动作用,构筑了更为完善的黄金旅游、交通走廊和防洪屏障,营造了具有苏州水乡特色的景观精品、历史画卷、绿色项链。

2.实习目的(1)通过对工程的了解,学习古城景观更新的理论与方法。

(2)学习滨水绿地的景观处理手法,以及如何通过景观营造来体现地域文化。

3.实习内容3.1空间布局环城绿带以传统风貌、自然生态、一流设施形成水上旅游、陆路交通、绿色生态三大系统,分为四大功能区,西部为金阊十里、盘门水城;北部为吴门商旅、都市驿站;东部和南部为城南山林、枕河人家;东南一线为宝带长桥、运河风光。

整条风光带由水系和城墙体系串接,除了保存下来的古城墙残段、古桥等大量历史文化遗存外,沿途设有南园春晓、双桥烟雨、金门流辉、气通阖闾、古津帆影等48个景点,这些景观节点依据历史文化和地貌各有特点,平均500m左右就能欣赏到不同景致,舟漂湖面,位移景换,目不暇接,营造了“水陆并行,河街相邻”的传统苏州景观。

苏州历史文化名城保护规划(2013-2030)规划文本苏州历史文化名城保护规划(2013-2030)规划文本苏州市规划局苏州规划设计研究院股份有限公司2013年10月第1条水道系统1、水网格局的保护⑴保护原则坚持整体保护、局部恢复、整治环境、有效利用的原则,改善水环境、弘扬水文化、做优水景观,发挥水经济。

⑵整体意向——“三环连扣涵风物;路河伴行傍画楼”三环即平临环:平门小河——王天井河——干将河——临顿河——齐门河——外城河;盛桃环:学士河——道前河——十全河——盛家带河——官太尉河——平江河——东西北街河——桃花河;城河环:外城河。

通过处理临水、沿街建筑立面,增设公共开放空间,导入传统产业及休闲功能等措施,使三环水系、特色街巷、环城风貌带紧密结合,彰显“涵风物”、“傍画楼”的意境。

⑶保护措施①保护现有河道保护历史城区内现有河道,改善水质,定期疏浚,形成流动的水;整修古桥、驳岸、河埠等相关环境要素,保持水巷的尺度、比例和两岸建筑风格;增加开敞空间、亲水空间,充分发挥其旅游、休闲、景观和生态的价值。

②合理恢复历史河道恢复中张家巷河、王天井河以及古城西北部内城河,延续古城骨干水道历史格局,恢复重要片区的水网系统。

保持路河空间关系,两侧建筑体量宜小不宜大,沿河建筑高度与河面宽度应保持适当的尺度比例,体现“小桥流水”、“人家枕河”的优美意境。

③挖掘、串联不同主题功能,组织特色水上游线结合历史文化资源的合理利用以及特色空间的打造,组织水上旅游(平江河——东西北街河——桃花河——学士河——道前河——十全河、平门小河——王天井河、齐门河——临顿河)。

2、与水相关的要素保护⑴水质:坚持“源头治理是根本,河水流动是关键,强化管理是保证”的原则,治理水环境、促进水流动、预防水污染,建立覆盖整个古城的水系保洁网络,推行保洁监督和维护。

⑵驳岸:驳岸应充分体现苏州古城的风貌特色,反映地方文化,基本可分为三种类型:缓坡式驳岸、直立式驳岸和具有传统风貌的驳岸。

中国山水文化与历史名城建筑xxxx班xxx xxxxxxxxxxxxx摘要:山水住宅的发展形成,对城市组成水平展开式布局是有深刻影响的。

山水住宅文化的主张,简言之就是将城市建设称自然山水的式样,使城市与自然山水融合,而不是驾驭于自然之上,也可以理解为“园林化城市”。

关键词:山水文化、园居文化、沧浪亭、苏州正文:一、山水文化中国古代山水文化是古代灿烂的文化总体中的一个重要组成部分。

这里包括双重含义:一是山水文化涉及的面非常广,诸如自然地理、天文气象、水文地质、水利灌溉、宗教旅游、。

哲学政治、绘画音乐、工艺构造、诗歌神话、科技工程等方面,都有其活动的内容;二是山水文化作为一种人文现象,必定集中地表现在人类的居住地——城镇,特别是中国山川广阔,环境壮丽,人口众多,文化发达,城市反映文化现象则更为突出。

因而,上水文化本身即是成真的一部分,山水文化的形成源于城市,融于城市。

中国古代城市中弥漫着的山水文化气息,在世界上可能是绝无仅有的现象。

这有四点直接原因:1.世界四大文明古国中,只有中国古代文明一直延续下来。

延续意味着文化积累的身后,甚至还保留着原始状态的某种形态,2.中国有着世界上最广泛独特的自然地理山川面貌。

与自然展开殊死搏斗,也是山水文化产生和传播的重要前提。

3.中国古代特有的天文、农业、水利和哲学思想培育。

山水文化的直接形成是从科技和哲学思想发展而来的。

4.有了理性的探索。

因此,中国古代山水文化发展与城镇规划建设活动,自始至终是结合在一起的。

中国山水文化在城市中最终表现特性为以下两种情况:1.水面和山岗以及周围地区的建筑、桥梁、道路等级重视聚体,有重视个体;2.无论是水边建筑还是山上建筑,大都以“曲折、小巧、院落、群组”取胜。

以上的两种景观与西方建筑的城市风格是大相径庭的,中国是将建筑与城市融于自然之中,而西方则是突出于自然之中。

山水文化对城市规划的影响是逐步积累加深的,在一个区域形成高潮之后,才反应在少数重要的城市之中。

苏州古城保护案例朋友们!今天咱们来聊聊苏州古城保护这档子事儿,那可真是一个超棒的案例。

一、苏州古城的独特魅力。

苏州古城就像一本厚厚的历史书,每一页都写满了故事。

你看那大街小巷,青石板路蜿蜒曲折,就像一条条时光隧道,把你带回到过去。

古桥横跨在小河上,就像一个个忠诚的卫士,守护着这片水乡。

像著名的宝带桥,长长的桥身如同一条玉带漂浮在水面上,造型优美又独特。

还有那古色古香的园林,什么拙政园、留园啦,简直就是人间仙境。

亭台楼阁、假山池沼、花草树木,布局巧妙得不得了。

就说拙政园里的小飞虹吧,那廊桥的样子就像一道彩虹落在了水上,美得不像话。

二、面临的挑战。

但是呢,随着时代的发展,苏州古城也面临着不少头疼的问题。

比如说,现代城市建设的浪潮那是一波接着一波,高楼大厦像春笋一样冒出来。

古城周围的一些地方都在搞开发,如果一不小心,这股开发的劲儿就可能冲进古城,破坏了古城的原汁原味。

还有啊,大量的人口涌入,古城里的居住环境压力就增大了。

房子老旧,基础设施有些跟不上,像排水系统有时候就会在下雨天闹闹小脾气,给居民们带来不便。

而且啊,商业化的诱惑也很大,要是管理不好,古城可能就会被那些千篇一律的旅游纪念品店和廉价小吃摊给淹没了。

三、保护措施。

苏州可没被这些问题吓倒,而是想出了一系列超厉害的保护措施。

1. 规划先行。

政府就像一个超级智慧的大管家,制定了严格的古城保护规划。

这个规划就像是古城的保护罩,明确规定哪里能修房子,哪里能搞商业,哪里只能原汁原味地保留历史风貌。

比如说,在古城区内限制新建高层建筑,这就保证了古城的天际线不会被破坏,站在古城的任何一个角落,抬头看到的还是那一片古朴的天空。

2. 古建筑修复。

那些老房子、古建筑可是古城的宝贝啊。

苏州请来了一群能工巧匠,就像一群魔法大师一样,让古建筑重新焕发生机。

他们采用传统的工艺和材料,一块砖、一片瓦地精心修复。

就像修复一座古寺庙的时候,从寻找同样年代、同样质地的木材,到按照传统榫卯结构进行搭建,每一个步骤都严格把关。

126第25卷7 /2007建筑1 规划背景苏州地处长江三角洲腹地,是距上海最近的中心城市。

苏州古城始建于公元前514年的春秋时期,距今已有2 500多年,春秋时期是吴国的都城,因城西南有姑苏山而得名,所以苏州又称姑苏城,从宋代平江府图来看,至今仍保留着河巷并行、小桥流水的双棋盘特有风貌(图1 ̄2)。

其历史悠久,古迹众多,历史形成的深厚的文化积淀,秀丽的自然风光,使苏州成为“人间天堂”。

苏州是全国唯一实行“全面保护古城”策略的历史文化名城。

近二十年来,苏州在历史文化名城保护方面取得的显著成就,证明了城市现代化和经济的发展及城市历史文化传统的继承与保护之间,不是相互割裂,更不是相互对立的,而是有机关联、相得益彰的。

“保护古城、发展新区”的城市发展策略被证明是成功的,保护古城与新区建设相辅相成。

尤其近几年来,环城河风貌带的保护与整治、观前街传统风貌区的改造、山塘历史街区的保护与修复、拙政园历史街区的保护与整治更是把苏州古城历史文化遗产保护推向了新的高潮。

作为苏州古城整体申请世界文化遗产项目,我们对苏州古城的1、2号街坊进行了保护性规划。

2规划区现状概况2.1区位概况苏州古城共有54个街坊,规划区位于苏州古城的西北部,为古城保护1号街坊和2号街坊,其中2号街坊为苏州古城规模最大的街坊。

北临外护城河,东依城市主干道人民路,南面为著名的桃花坞大街(图3)。

规划区1号街坊用地面积为17.67 hm2,2号街坊用地面积为58.72 hm2。

规划区北面是火车站,给交通、旅游带来了很大方便;东北角为平门桥,是苏州古城的入城途径之一;东南面是著名的北寺塔,有着悠久的文化底蕴;规划区内有唐寅故居、朴园、准提庵等历史文化遗迹(图4)。

2.2自然条件概况①土地使用现状:规划区内为居住与工业混杂用地。

1号街坊以居住用地为主,大部分住宅的建筑质量与风貌欠佳;2号街坊为混杂用地,内有工业、居住、商业以及文化遗迹,风貌与质量均欠佳(图5)。

苏州古城怡园历史文化保护区保护整治规划文本第一章总则1-0-1为确保苏州怡园历史文化保护区得到切实的保护,为使保护区内的各项实施管理工作能科学、合理、有效进行,而提供技术立法依据,受苏州市规划局的委托,特制定本规划。

1-0-2 本规划的编制遵循《中华人民共和国城市规划法》的规定,按照建设部颁布的《城市规划编制办法》的要求制定,符合有关标准技术规范的要求。

1-0-3本规划所指怡园历史文化保护区规划范围是景德路以南,干将西路以北,新春巷以东,人民路以西。

面积约为16.08ha。

1-0-4本规划经苏州市人民政府批准后,由规划、文物行政主管部门共同负责执行,如有重大调整,修订本,须经苏州市人民政府批准。

第二章规划原则和目标第一节规划依据2-1-1《保护世界文化和自然遗产公约》2-1-2《中华人民共和国文物保护法》2-1-3《中华人民共和国城市规划法》2-1-4《城市用地分类与规划建设用地标准》2-1-5《城市规划编制办法和》和《城市规划编制办法实施细则》2-1-6《历史文化名城保护规划规范》2-1-7《江苏省城市规划管理技术规定》2-1-8《苏州市历史文化名城名镇保护办法》、《苏州市城市规划若干强制性内容的暂行规定》2-1-9《苏州市历史文化保护区保护性修复整治消防管理办法》2-1-10《苏州市城市紫线管理办法》(试行)2-1-11《苏州市城市总体规划》(1996-2010)2-1-12《苏州古城25号街坊控制性详细规划》(1998)第二节规划原则2-2-1原真性:保护体现历史文化保护区历史文化价值的真实的历史原物,保护其所遗存的全部历史信息。

2-2-2整体性:保护历史文化保护区整体格局和风貌,保护区内所有历史文化遗存及其所属的环境,保护全面的物质文化遗存和非物质文化遗存。

2-2-3可读性:保护不同历史时期遗存的反映其特定历史文化背景的各类文化遗产。

2-2-4 可持续性:保护历史文化遗产是长期的的事业,要实现社会、环境、经济和文化效益的统一发展。

《苏州历史文化名城保护专项规划(2035)》公示《苏州历史文化名城保护专项规划(2035)》(公示稿)一、总则1.规划目的为加强苏州历史文化名城保护,落实国家文化发展战略,保护和弘扬苏州地方优秀传统文化,延续城市历史文脉,保留中华文化的苏州基因,推动优秀传统创造性转化、创新性发展,彰显苏州名城价值特色,凸显苏州文化自信;为拓展苏州历史文化名城价值体系,进一步完善苏州历史文化保护体系,科学保护与合理利用历史文化资源;为全面保护古城风貌,加强保护管理与实施,改善人居环境,指导城市保护和更新协调发展,适应现代社会物质和精神发展需求,提升城市活力,增强人民群众获得感,促进城市经济社会全面协调可持续发展,特编制本规划。

2. 规划范围规划范围与国土空间规划衔接,为苏州市域,总面积8657.32平方公里。

规划重点范围为苏州历史城区。

3. 规划期限与市国土空间规划保持一致,规划期末为2035年,近期目标年为2025年。

二、名城价值与特色综述1.文脉千年延续,吴(地)文化发祥地、核心传承地。

史前文明灿烂;吴(地)文化绵延不绝。

2.鱼米水乡典型,江南水乡文化景观综合体现地。

拥有完整的太湖东部流域水利建设工程系统,各类圩田体系为江南精耕细作农耕文明的杰作;古代江南水乡聚落体系演变的活态标本,古代江南水乡经济市场网络的完整体现地;江南水乡城、镇、村“山水相伴、人水相依”的人居环境、空间格局的典型代表地。

3.人间天堂繁华,明清时期中国著名的经济、文化中心和工商业都会。

4.城址格局依旧,古代中国水网地区城市建设典范。

苏州古城现有古城遗存与宋《平江图》中记载的城市格局、道路、水系和主要名胜大体相同,城址至今未变;苏州古城是典型的江南水乡城市,以“水”为中心进行城市规划建设,既代表我国古代城市规划的基本思想,又反映了平原水网地区城市选址和规划建设的成就,在中国城市建设史上具有特殊价值。

苏州古城城河围绕城垣,“水陆并行、河街相邻”双棋盘城市格局,“小桥流水人家”的江南水乡城市风貌保存基本完整;苏州园林和古城内水系关系密切,水影响了园林选址、理水手法和园林景观,苏州古典园林是著名世界文化遗产。

苏州规划图苏州是中国江苏省的一座历史文化名城,也是一座现代化的工业城市。

随着城市的不断发展,苏州出台了一份全面的城市规划图,旨在指导城市的未来发展。

以下是对苏州规划图的简要介绍。

首先,苏州规划图着重强调了保护城市的历史文化遗产。

苏州是中国四大古城之一,拥有许多历史建筑和古迹,如拙政园、留园等。

规划图提出要将这些古建筑保护好,并融入到城市的现代化中。

同时,规划图还规划了一些历史文化街区的修复和建设,以提升苏州的历史文化魅力。

其次,苏州规划图注重提升城市的生态环境。

苏州位于长江三角洲的边缘地带,拥有丰富的自然资源。

规划图提出要保护苏州的湖泊、河流和湿地等自然环境,加强水资源管理,提高水质,改善水环境。

同时,规划图还规划了一些公园绿地和城市花园,增加城市的绿化面积,提供更多的休闲和户外活动场所。

第三,苏州规划图注重提升城市的交通网络。

作为一个现代化的城市,苏州的交通起到了至关重要的作用。

规划图提出要提升苏州的道路交通系统,包括改善主要城市道路的通行能力,扩大公共交通网络,建设更多的轨道交通线路等。

此外,规划图还规划了苏州的海运和航空运输系统,以满足城市发展的需要。

最后,苏州规划图注重促进城市经济发展。

苏州是中国重要的经济中心之一,规划图提出要发展苏州的高新技术产业和先进制造业,提升苏州的产业竞争力。

同时,规划图还规划了一些商业中心和购物中心的建设,以提供更多的商业和零售业务机会。

总而言之,苏州规划图是一个综合性的城市发展规划,旨在指导苏州未来的发展。

其重点包括保护历史文化遗产、提升生态环境、改善交通网络和促进经济发展。

通过实施这些规划,相信苏州将继续成为中国城市发展的典范。

苏州环古城西段绿地景观规划

付晓渝;谢爱华

【期刊名称】《安徽农业科学》

【年(卷),期】2009(037)010

【摘要】苏州环古城西段绿地景观规划以古城墙和护城河为轴线,利用丰富的历史遗存与原有的城市水系,形成了环古城绿地的西段景观带,完善了城市绿地系统的构建.

【总页数】4页(P4757-4759,4802)

【作者】付晓渝;谢爱华

【作者单位】苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院,江苏苏州,215123;江苏省苏州市苏州园林设计院,江苏苏州,330032

【正文语种】中文

【中图分类】S731.3

【相关文献】

1.苏州园林在城市绿地景观中的运用--以苏州市环古城绿化带为例 [J], 祁刚

2.北方古城水系景观规划研究——以赵县水系绿地规划为例 [J], 郭凤霞;王明宇

3.苏州环古城西段风貌保护的规划与设计 [J],

4.历史在现代园林绿地中的体现--以苏州国宾馆环境景观规划为例 [J], 谷康;陈蓉

5.苏州古城区道路绿地现状调查与分析\r——以干将路、人民路为例 [J], 应喆因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅谈苏州的古城风貌保护浅谈苏州的古城风貌保护摘要:经济和社会的迅速发展对古城的保护产生了越来越大的影响,以苏州为例,我们在古城保护上仍有很多问题要处理。

否则不久的将来,他们的历史面貌不是遭到毁容,就是根本淹没殆尽了。

所以现在,古城保护问题是一个亟须引起关注并解决的建筑环境问题。

而其中,作为古城特有性质之一的古城风貌也处于了保护与发展的两难境地。

关键词:快速发展古城保护古城风貌问题近年来,中国的建筑,从城市到农村,其规模和速度都是空前的:从满足基本生存需求到奔小康,越来越舒适、豪华的建筑空间像变化无穷的满天彩虹不断刺激着人们的欲望,建筑师、房地产商、城市的管理者和规划者更是雄心勃勃,竞相用“大手笔"来规划他们的蓝图……于是城市的版图越来越大,也越来越新.结果,城市与城市一个个失去了自己的个性,统统变成一堆堆被现代化“克隆”出来的“水泥森林”。

在这些陌生的庞然大物面前,首当其冲的是那些蕴有深厚历史文化内涵的古城,它们被这些钢筋水泥的“新贵"挤压得叫苦不迭。

目前我国的城市已接近700个,被国务院先后确定为全国历史文化名城的就有99个.其中许多都有千年以上的历史,比欧洲大多数的城市有更久远的历史,更丰富的文化底蕴,是一笔巨大的文化遗产.而在主要涉及与市容市貌密切相关的建筑景观的问题上,成片成片的古建筑包括某些有文物价值的建筑和历史街区被拆除,同时成批成批的高层建筑几乎在每个城市见缝插针,完全遮蔽了这些城市固有的天际线,模糊了它们的轮廓线,除少数外,它们的历史面貌不是遭到严重的“毁容",就是根本被淹没,甚至消失殆尽。

苏州是国务院首批公布的全国历史文化名城和著名的风景旅游城市。

古城建城迄今已达2500余年,其间每一次的改朝换代的战火几乎都会涉及苏州,但是不久,苏州即依照原来的街巷河道进行重建,在世界城市发展史上有如苏州这样结构形态高度稳定、格局基本未变的历史古城实属罕见,因而苏州的文化历史价值是无法估量的。

制定生态型绿地系统规划奠定城市可持续发展基础苏州园林设计院有限公司贺凤春、匡振鶠一、前言城市绿化是现代都市的重要基础设施,是促进经济、社会、人口、资源的协调发展,提高城市综合竞争力的重要因素。

城市绿化水平与生态环境质量是建设现代化城市的重要内容,所以必须研究和制定与城市可持续发展相协调的城市绿地系统,加强苏州市绿化建设的科学性和延续性,促进苏州城市发展更上新台阶。

绿地系统规划是城市总体规划的重要组成部分,是城市建设与生态环境保护的切合点,为改善城市生态环境,美化城市景观,生态可持续发展创造先决条件。

二、苏州城市绿地系统规划1.苏州市绿地系统规划结构①依据山水,构筑五片八园、四楔三带、一环九溪的绿地结构全市地势靠山濒湖,西高东低,城市位于山水之间。

地貌属江南丘陵山地的一部分,由低山丘陵过渡到山麓平原,洪积平原,广积平原。

城市西南临太湖,湖区有岛屿。

多低山丘陵,近郊有虎丘、何山、狮子山、天平山、灵岩山、七子山;远郊有阳山、邓尉山、穹窿山、清明山、洞庭东、西山。

群山海拔高度一般为100-300 米,最高峰穹窿山高341米,西山缥缈峰336.6 米, 东山莫厘峰296.6 米。

山势浑圆,一般坡度不超过20° 25°。

城市东部地势低平,多大小湖泊,有阳澄湖、金鸡湖、独墅湖、黄天荡、石湖、澹台湖,水系网络主要有太湖和三江(吴淞江、娄江、东江),京杭大运河等。

古城区地形平坦,河流纵横,为长江三角洲冲积平原,海拔标高为 4.2-4.5米,郊区一般3.8米左右(吴淞高程)。

古城内河道纵横密布,宋平江图上河道长82公里,桥325座,至清中期开始逐呈衰落趋势,至清末仅剩河道约55公里,桥241座。

民国期间又陆续填没,现今保存着“三横三直”骨干水系,河道35.28公里,桥梁163座,其中古桥约70座,仍为我国河桥最多的城市之一,形成街坊临河而建,居民依水而生“家家户户泊舟航”,“小桥流水人家”的独具特色的江南水乡城市风貌。

苏州市发改委关于环古城健身步道绿化提升工程项目

建议书的批复

文章属性

•【制定机关】苏州市发展和改革委员会

•【公布日期】2017.05.12

•【字号】苏发改中心[2017]183号

•【施行日期】2017.05.12

•【效力等级】地方规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】城乡建设

正文

苏州市发改委关于环古城健身步道绿化提升工程项目建议书

的批复

苏发改中心[2017]183号市园林局:

你局苏园绿建〔2017〕3号文及附件收悉。

根据市政府〔2017〕37号专题会议纪要精神,经研究,同意你局实施环古城健身步道绿化提升工程。

项目新增乔灌木约4100棵,地被10万平方米,园路1000米,建设各类配套设施约200平方米。

计划总投资匡算约2760万元,所需资金由市体彩公益金安排。

接文后,请你局做好相关审批手续,并委托有资质的设计单位编制施工图设计和工程预算,工程预算需报市财政投资评审中心审核,取得市财政局评审意见单后报我委批复。

苏州市发改委

2017年5月12日。