克拉通盆地特征

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:1

克拉通盆地克拉通盆地,在经典⼤地构造意义上是指近似刚体的⼤陆板块或稳定的地块内部发育的沉积盆地"因此克拉通盆地的特点是具有稳定的基底,沉积盖层具有相对低的沉积速率,⽽且沉积范围较⼴"这类盆地在北美!南美!⾮洲!欧洲!南极洲!澳⼤利亚等各个⼤陆板块都有⼴泛分布"中国陆上华北!扬⼦和塔⾥⽊古⽣代皆为此类沉积, 但与国外克拉通盆地相⽐⾯积较⼩.油⽓资源在不同类型盆地中的分布是极不均匀的。

克拉通盆地中含有丰富的油⽓资源,研究克拉通盆地的岩⽯圈结构与盆地含油⽓性的关系,对有效了解盆地类型的不同及其油⽓资源富集规律的差异很有帮助。

克拉通盆地区地壳厚度稳定,结晶地壳和“花岗岩层” 的厚度都相对较⼤。

克拉通盆地的基底和地壳底⾯都⽐较平缓,基地常为平缓的⼤型碟状坳陷,⼀般不存在强烈的莫霍⾯隆起,软流圈相对较深,中-新⽣代岩浆活动微弱,盆地热流值偏低。

但富含油⽓的⼤型克拉通盆地常出现与基底坳陷呈镜像对应的局部隆起。

克拉通盆地地壳具有向下增⼤的正常波速结构,可分为两层或三层。

如南美的巴拉那盆底利⽤S波的速度可将地壳分为上、下两部分:上地壳波速3600m/s,下地壳波速3650m/s,平均莫霍⾯深度在42km,上地幔以4700m/s的⾼速层为特征,延伸⾄200km。

利⽤天然地震转换波资料发现塔⾥⽊克拉通盆地地壳结构可分为三层,上地壳“花岗质”层P波速5600-6000m/s,中地壳波速6200-6700 m/s,并存在⾼速薄层,下地壳波速6500-6900 m/s,整个地壳厚度变化幅度在38-52km。

不同的克拉通盆地地震反射特征存在明显差异。

稳定的地盾区,上-中地壳反射较弱,下地壳出现成层性不好的强反射。

⽽存在活化古裂⾕或新断裂活动的克拉通盆地,反射特征与两侧地盾区明显不同,下地壳常常出现异⾼速体。

受后期地幔岩浆侵⼊影响的克拉通盆地其上地壳也可出现强反射。

克拉通盆地的上地幔常出现低速层和透明反射。

沉积盆地得类型划分及其基本特征主要得分类参数有:①地壳类型:大陆壳、洋壳、过渡壳;②板块得运动形式:聚敛型、离散型、转换型;③在板块上得位置:克拉通内、克拉通边缘、洋中脊等。

目前广泛采用得盆地分类方案主要有两种:一种就是以现今盆地得基本特征与板块构造背景得密切关系为依据,将盆地划分为克拉通盆地,陆内、陆间裂谷盆地,被动大陆边缘盆地,弧前、弧后盆地,前陆盆地与走滑盆地等,该方案反映得就是盆地得地貌构造形态与板块构造背景;另一种就是以盆地形成得地球动力学特征为依据,将盆地划分为与张性(伸展)、压性(挠曲缩短)与与走滑作用有关得(扭性)盆地,该方案突出得就是盆地形成过程得应力状态与地球动力学特征。

1不同沉积盆地得基本特征1、1 克拉通盆地1、1.1 克拉通盆地得分类克拉通为长期稳定得或仅有微弱变形得地壳(美国地质研究所,《地质词典》)。

Bally(1989)指出划分盆地为克拉通得一个前提就是至少存在一个前中生代得刚性岩石圈,增生得前中生代复合体可以组成克拉通盆地得基底。

因此,克拉通盆地可以位于结晶得前寒武纪基底、古生代基底或者裂陷得或就是其它增生得大陆岩石圈物质之上,只要这种物质表现为克拉通性质。

1、1.2克拉通盆地得基本特征①克拉通盆地得平面形状多种多样,平面与剖面轮廓不规则,但长宽比一般为1:1~2:1。

面积可大可小,从11×104km2(巴黎盆地)~350×104km2(西西伯利亚盆地)不等。

②克拉通盆地纵向上一般呈碟盘状,显示了盆地得不对称与基底得不平整性。

1、1、2、2 充填样式①克拉通盆地位于陆壳或刚性岩石圈之上,与中新生代巨型缝合线无关。

②盆地中沉积物充填较薄,多为缓慢下沉基底之上得浅水沉积。

③盆地基底得沉降常表现为多阶段性,沉降速率较低。

④克拉通盆地,特别就是位于稳定大陆板块之上得内克拉通盆地常以大面积得浅海—滨海(可有一部分海陆交互相)沉积为主。

⑤由于处于构造较稳定得环境,沉积物得形成速度十分缓慢,形成宽而薄得席状砂体,横向上相变不明显,表现出沉积中心与盆地沉降中心基本一致得特征。

上扬子克拉通盆地构造演化及其充填特征摘要:扬子区是中国三大克拉通盆地之一,本文重点研讨中上扬子克拉通盆地的构造演化,以揭示盆地的沉积过程和沉积充填物的特征。

克拉通盆地,看似简洁(长期较稳定、结构简洁),实则简单(成因机制简单、演化历史长等)。

根据“构造控盆”思路分析上扬子地区克拉通演化阶段中区域构造特征。

关键词:上扬子;克拉通;沉积;构造运动扬子区是中国三大克拉通盆地之一,新元古代末的晋宁运动形成扬子地台基底,使扬子陆块自南华纪开头进入了板块运动机制的克拉通盆地演化阶段,其演化进展与中国大陆再造过程中特提斯洋的扩张、收缩演化阶段,以及相邻陆块之间的作用亲密相关。

总体而言,扬子陆块从早古生代至中三叠世,经受了在原特提斯-特提斯洋中由南向北旋转性漂移过程中与相邻陆块(华夏陆块、华北陆块、印支陆块等)在不同时期差异性作用的进展演化史。

始终持续到中三叠世的晚印支运动造成古特提斯洋封闭、海水退出、构造反转以及前陆造山,从而结束了扬子克拉通盆地的进展演化阶段,进入了陆内造山与前陆盆地的新一轮盆地演化阶段。

1.主要构造演化阶段为:1.1晋宁时期华南洋向扬子陆块的俯冲,在扬子陆块东南边缘形成增生的褶皱带和华夏古陆边缘的沟弧盆体系;古华南洋在扬子陆块的东段消逝,西段的华南残留洋盆连续到加里东期。

晋宁运动后形成扬子地台基底,处于伸展构造背景,台缘裂陷槽与陆内裂堑发育,后造山期岩浆活动,震旦系为第一套盖层,大陆冰盖型冰磺物沉积。

1.2加里东时期为板块活动进展阶段,包括拉张裂陷阶段和汇聚拼合阶段,对应裂陷一被动大陆边缘盆地发育阶段和扬子克拉通上形成大隆大坳、前陆盆地发育阶段。

加里东期发生的构造运动主要有桐湾运动、兴凯运动、郁南运动和都匀运动(北流运动)等,其中,①震旦纪末的桐湾运动,对扬子西部影响较大,造成四川盆地西部发生隆升,并形成了乐山-龙女寺、龙门山、汉南-大巴山、雪峰和黔中的古隆起的雏形;②早寒武世末期的兴凯运动对扬子地区影响不大,表现为隆升性质;③寒武纪末期的郁南运动,同样影响不显著,以隆升作用为主,造成局部不整合;④奥陶纪末期的都匀运动相对较剧烈,活动性西强东弱、边缘强内部弱,乐山-龙女寺隆升较早且剧烈,汉南和大巴山隆起继承性发育,随后雪峰隆起和黔中隆起大幅隆升,从而由西高东低演化成为东南缘隆升的格局。

第18卷第4期2003年8月地球科学进展A DVANC E I N E AR T H S C I ENCE SV ol.18 N o.4A ug.,2003文章编号:1001-8166(2003)04-0561-08克拉通盆地基底结构特征及油气差异聚集浅析谢方克,蔡忠贤(石油大学盆地与储藏研究中心,北京 昌平 102249)摘 要:克拉通盆地分布广泛,面积巨大,油气资源潜力和富集程度差异性也很大。

把世界主要克拉通盆地按照其基底不均一特性划分为4种类型:裂谷拉张型(北美密歇根和伊利诺斯盆地)、拼接缝合型(中国塔里木和俄罗斯东西伯利亚盆地)、褶皱造山型(北美威利斯顿盆地)和稳定结晶型(澳洲卡奔塔里亚湾盆地等)。

在对各类盆地深部基底结构和油气富集规律比较分析的基础上,初步认为发育在活动构造基底(裂谷、褶皱带、缝合线)上的克拉通盆地油气资源远远好于稳定结晶基底上形成的盆地,各类盆地的油气丰度排序为:裂谷型>褶皱型>拼接型>稳定结晶型,不同类型的克拉通盆地油气成藏的主控因素也各有差异。

关 键 词:克拉通盆地;盆地基底;活动构造;油气成藏中图分类号:T E121 文献标识码:A 克拉通盆地富集着大量的油气资源,现代石油工业的发展日益重视勘探程度较低而又富集油气的克拉通盆地,因此,有取舍地选择典型克拉通盆地进行分析研究十分有意义。

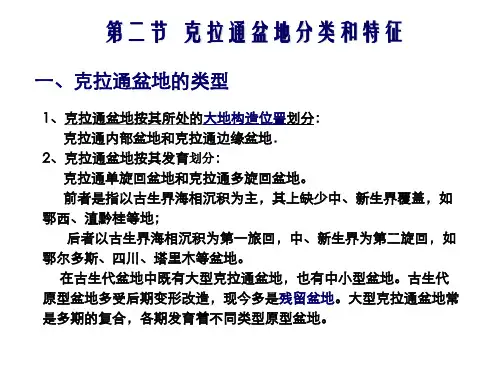

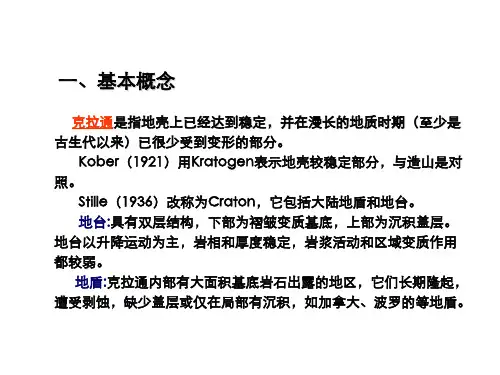

1 克拉通盆地的概念及前人分类“克拉通”(c r a t on)指具有厚层大陆地壳的广大地区[1],包括稳定的、变形微弱的地盾和地台;而广义的克拉通盆地包括形成在克拉通周边环境和克拉通内部的盆地。

本文所描述的克拉通盆地是指:位于结晶基底之上的简单克拉通盆地和位于早期形成的夭折裂谷或其它类型盆地之上的复杂的克拉通内盆地(夭折裂谷衰退在前中生代之前,以区别于中生代以来开始形成的裂谷盆地),是克拉通块体上所有长期缓慢的宽广沉积区(图1),与K l e i n[2]盆地分类方案中的板块内部克拉通内盆地相似。

有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通是地球上的一个大陆构造单元,由古老的地壳碎片组成,具有较为稳定的地壳和地幔结构。

克拉通地区通常表现出低地形起伏、较小的地壳运动以及稳定的沉积盖和稠密的基性火成岩体等特点。

克拉通也会经历破坏作用,导致地壳破裂、地震、火山喷发等地质灾害。

克拉通破坏主要由以下因素引起:1.板块运动:克拉通位于板块交界处,当板块发生运动时,会引起地震和地壳形变,进而导致克拉通的破坏。

2.地壳运动:地壳的上升和下降运动会破坏克拉通的稳定性,引发地壳在该地区的破裂和隆起。

3.火山活动:克拉通地区具有丰富的基性岩浆,火山可能会喷发,产生大量的岩浆和火山灰,对克拉通地壳造成破坏。

4.热液活动:热液活动是源于地壳深部的热液在地表的喷发,产生高温、高压环境,可导致地壳破裂和地震的发生。

5.地壳松弛:地壳在长时间的沉积和蚀变过程中,可能会发生松弛现象,引起地壳裂缝和地震。

克拉通破坏的结果主要表现在以下几个方面:1.地壳破裂:克拉通地区的地壳可能会发生破裂,形成断裂带和地震活动。

4.地质灾害:克拉通破坏还可能引发其他地质灾害,如滑坡、崩塌等,对居民和基础设施造成威胁。

克拉通破坏的成因主要与地球内部构造和外部环境有关:2.地球内部热力变化:地球内部的热力变化会导致地壳膨胀和收缩,进而引起地壳裂缝和破裂。

3.地质构造:克拉通地区的地质构造复杂,存在多个断裂带和岩浆活动中心,这些构造会增加地壳破坏的风险。

4.地表环境:克拉通地区的地表环境也会对地壳破坏起到一定的影响,如降雨、河流冲刷、冻融等因素都可能加剧地壳的破坏。

克拉通破坏是地球内外多种因素的共同作用结果。

了解克拉通破坏及其成因对于地质灾害的预防和防治具有重要意义,同时也有助于我们更好地理解地球的演化过程。

第七章油气聚集单元及分布规律7.6 克拉通盆地油气地质特征一、克拉通盆地的概念克拉通:指可以近似作为刚性块体的大陆板块部分,是稳定的大陆块体。

克拉通盆地:在克拉通基础上形成的面积广泛、形状不规则、沉降速率相对较慢并以坳陷为主要特征的沉积层序。

包括克拉通内部盆地和克拉通边缘盆地。

克拉通盆地横剖面示意图(AAPG,2000)巴黎盆地的东西向剖面图(据Perrondon和Zabek,1991)二、克拉通盆地的油气地质特征世界油气25%左右分布在克拉通盆地中。

国外许多著名的含油气盆地为克拉通盆地,如俄罗斯西西伯利亚盆地、北美伊利诺伊盆地、威利斯顿盆地、密歇根盆地、欧洲西北德国盆地等。

我国四川盆地、鄂尔多斯盆地和塔里木盆地的主体等为典型的克拉通盆地。

烃源岩:寒武系到白垩系都有烃源岩分布,岩性主要为泥岩、页岩等,厚度变化较大。

储集层:丰富多样,碳酸盐滩、三角洲和海岸砂岩以及与生物礁有关的碳酸盐滩和台地。

在纵向上储层与盖层有多种匹配形式,在侧向上,储层可相变为非渗透性岩层,形成侧向储盖组合。

有缘学习更多+谓ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)油气运移:往往发生了较长距离运移,表现出辐射状、垂向以及长距离侧向等多种油气运移方式。

油气藏类型及分布:以构造、地层、岩性圈闭为主,主要油气田分布在源岩发育区边缘或外侧。

鄂尔多斯盆地延长组-延安组油藏分布模式(据长庆油田)典型实例威利斯顿盆地巴肯组油源岩排烃示意图(Webster,1984)盆地有机质含量较高,有机质类型较好,大多为Ⅰ、Ⅱ型。

主要油气田大都分布在源岩发育区边缘或外侧,表明盆地内油气以侧向运移为主。

威利斯顿盆地四川盆地(据李国玉等,2005)有缘学习更多+谓ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)7.6 克拉通盆地的油气地质特征(完)。

克拉通盆地具有地台型构造性质,主要是稳定大陆壳板块区内以均匀沉降为主,地势平坦、长期稳定、地形坡度很小的陆表海和内陆棚海。

陆壳克拉通内部不发育断裂活动,也没有火山喷发活动和岩浆活动,因此不发育火山沉积建造类,主要形成稳定型陆源建造和、隐定型内源建造。

建造的物源是古陆风化剥蚀区或由浅水陆表海水中直接或间接沉淀下来的内源沉积物(孟祥化,1990)。

克拉通并不是均质的完整块体,而是具显著非均一性的拼合体,克拉通是在过去地质历史时期由大、小岩石圈碎块通过组合、分开、再组合而成的拼合体。

克拉通构造上的非均一性表现在地壳块体间或内部存在一系列构造带(克拉通焊接缝合带、前寒武纪造山带、绿岩带、岩浆弧及前寒武纪裂谷)。

克拉通在岩石学上的非均一性可表现出岩石质量的差异分布导致浮力的不均一和热导率、流变性的差异(张光亚,1995)。

发育在古老克拉通块体上的盆地大体可分为两类:克拉通边缘在拉张分裂时可形成大陆边缘盆地(前渊),在挤压拼合时可形成前陆盆地。

克拉通内部则主要发育相对简单的坳陷型盆地,一般称为克拉通内盆地(张抗,2004)。

克拉通内盆地又称简单克拉通盆地,其性质主要表现在稳定大陆板块区内以均匀、缓慢、地势平坦、长期稳定、地形坡度很小的陆表海沉积为主,在陆表海沉积的基础上盆地深度加大,从而形成了具有一定形状的狭义简单克拉通盆地。

陆壳内部克拉通盆地不发育断裂活动,也没有火山喷发和岩浆活动,因而形成了稳定型的内源沉积和陆源沉积以及与板块边缘无关的沉积矿产(张立平,1994)。

克拉通内盆地沉积物主要是碳酸盐岩,并含少量高成熟度的石英砂岩、高岭石粘土岩、海绿石质石英砂岩等,克拉通内盆地陆源碎屑沉积主要由单一而稳定的石英砂岩、高岭石粘土岩和石英质砾岩组成(张立平,1994)。

克拉通内盆地沉积韵律性明显,旋回层序发育。

陆内克拉通盆地的沉积建造主要为稳定型的陆源沉积,其中海绿石沉积和风暴沉积是其主要的稳定沉积建造的鉴定标志。

根据Leighton和Kolata(1991)的研究,他们认为克拉通内盆地发育过程中的主要变化与板块构造体制的主要变化同时发生,即板块运动方向和板块加速或者减速速率的变化。

每一个板块活动体质下均有相应的克拉通盆地发育。

伸展阶段以裂谷作用及地堑或拗拉谷的发育为特征。

在聚敛阶段,伴随弧前、弧后盆地的发育以及克拉通边缘前渊的开始形成,克拉通内盆地开始发育。

在碰撞阶段,由板块碰撞驱动的板内应力场可导致克拉通内盆地的分化和相邻隆起、弯隆的抬升(张光亚,1995)。

克拉通边缘的前陆盆地体系域发育往往不完整,其实在克拉通稳定边缘的一侧的沉积体系配置单一,一个层序往往由层序界面→海进体系域→高水位体系域组成,更多的是由层序界面和高水位体系域组成(赵玉光,1997)。

克拉通边缘盆地的逆冲块群的周期性逆冲导致了盆地由于应力载荷而下沉,构造效应是其可容纳空间的主要贡献因素。

前陆盆地的可容纳空间受到边缘逆冲带周期性活动的制约,大大超出了全球海平面升降对层序发育的影响。

克拉通内盆地(也称稳定克拉通盆地或简单克拉通盆地)的形成机制比较复杂,现在尚有争议,以往的研究提出了以下假设:(1)岩石圈地伸展及热隆起(sleep,1971;sleep,1976;Haxby,1976,等);(2)造山时期发生的逆冲载荷(Leighton,1990);(3)自由热对流(Deming,1992);(4)辉长岩-榴辉岩的相变或其它变质作用引起下部地壳或岩石圈密度增大也能引起均衡沉降,但这种沉降一般是局部的(张立平,1994);(5)沉积负荷引起的沉降作用,这种沉降一般不超过水体深的3-4倍。