克拉通盆地沉降机理

- 格式:ppt

- 大小:3.84 MB

- 文档页数:21

克拉通盆地具有地台型构造性质,主要是稳定大陆壳板块区内以均匀沉降为主,地势平坦、长期稳定、地形坡度很小的陆表海和内陆棚海。

陆壳克拉通内部不发育断裂活动,也没有火山喷发活动和岩浆活动,因此不发育火山沉积建造类,主要形成稳定型陆源建造和、隐定型内源建造。

建造的物源是古陆风化剥蚀区或由浅水陆表海水中直接或间接沉淀下来的内源沉积物(孟祥化,1990)。

克拉通并不是均质的完整块体,而是具显著非均一性的拼合体,克拉通是在过去地质历史时期由大、小岩石圈碎块通过组合、分开、再组合而成的拼合体。

克拉通构造上的非均一性表现在地壳块体间或内部存在一系列构造带(克拉通焊接缝合带、前寒武纪造山带、绿岩带、岩浆弧及前寒武纪裂谷)。

克拉通在岩石学上的非均一性可表现出岩石质量的差异分布导致浮力的不均一和热导率、流变性的差异(张光亚,1995)。

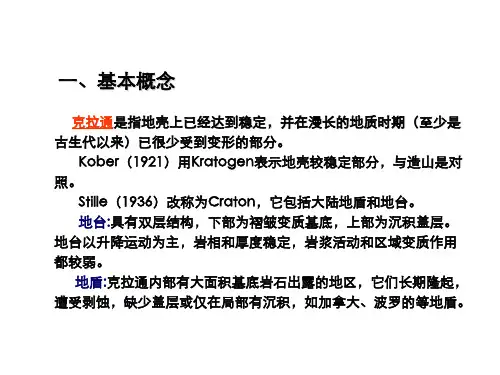

发育在古老克拉通块体上的盆地大体可分为两类:克拉通边缘在拉张分裂时可形成大陆边缘盆地(前渊),在挤压拼合时可形成前陆盆地。

克拉通内部则主要发育相对简单的坳陷型盆地,一般称为克拉通内盆地(张抗,2004)。

克拉通内盆地又称简单克拉通盆地,其性质主要表现在稳定大陆板块区内以均匀、缓慢、地势平坦、长期稳定、地形坡度很小的陆表海沉积为主,在陆表海沉积的基础上盆地深度加大,从而形成了具有一定形状的狭义简单克拉通盆地。

陆壳内部克拉通盆地不发育断裂活动,也没有火山喷发和岩浆活动,因而形成了稳定型的内源沉积和陆源沉积以及与板块边缘无关的沉积矿产(张立平,1994)。

克拉通内盆地沉积物主要是碳酸盐岩,并含少量高成熟度的石英砂岩、高岭石粘土岩、海绿石质石英砂岩等,克拉通内盆地陆源碎屑沉积主要由单一而稳定的石英砂岩、高岭石粘土岩和石英质砾岩组成(张立平,1994)。

克拉通内盆地沉积韵律性明显,旋回层序发育。

陆内克拉通盆地的沉积建造主要为稳定型的陆源沉积,其中海绿石沉积和风暴沉积是其主要的稳定沉积建造的鉴定标志。

克拉通盆地克拉通盆地,在经典⼤地构造意义上是指近似刚体的⼤陆板块或稳定的地块内部发育的沉积盆地"因此克拉通盆地的特点是具有稳定的基底,沉积盖层具有相对低的沉积速率,⽽且沉积范围较⼴"这类盆地在北美!南美!⾮洲!欧洲!南极洲!澳⼤利亚等各个⼤陆板块都有⼴泛分布"中国陆上华北!扬⼦和塔⾥⽊古⽣代皆为此类沉积, 但与国外克拉通盆地相⽐⾯积较⼩.油⽓资源在不同类型盆地中的分布是极不均匀的。

克拉通盆地中含有丰富的油⽓资源,研究克拉通盆地的岩⽯圈结构与盆地含油⽓性的关系,对有效了解盆地类型的不同及其油⽓资源富集规律的差异很有帮助。

克拉通盆地区地壳厚度稳定,结晶地壳和“花岗岩层” 的厚度都相对较⼤。

克拉通盆地的基底和地壳底⾯都⽐较平缓,基地常为平缓的⼤型碟状坳陷,⼀般不存在强烈的莫霍⾯隆起,软流圈相对较深,中-新⽣代岩浆活动微弱,盆地热流值偏低。

但富含油⽓的⼤型克拉通盆地常出现与基底坳陷呈镜像对应的局部隆起。

克拉通盆地地壳具有向下增⼤的正常波速结构,可分为两层或三层。

如南美的巴拉那盆底利⽤S波的速度可将地壳分为上、下两部分:上地壳波速3600m/s,下地壳波速3650m/s,平均莫霍⾯深度在42km,上地幔以4700m/s的⾼速层为特征,延伸⾄200km。

利⽤天然地震转换波资料发现塔⾥⽊克拉通盆地地壳结构可分为三层,上地壳“花岗质”层P波速5600-6000m/s,中地壳波速6200-6700 m/s,并存在⾼速薄层,下地壳波速6500-6900 m/s,整个地壳厚度变化幅度在38-52km。

不同的克拉通盆地地震反射特征存在明显差异。

稳定的地盾区,上-中地壳反射较弱,下地壳出现成层性不好的强反射。

⽽存在活化古裂⾕或新断裂活动的克拉通盆地,反射特征与两侧地盾区明显不同,下地壳常常出现异⾼速体。

受后期地幔岩浆侵⼊影响的克拉通盆地其上地壳也可出现强反射。

克拉通盆地的上地幔常出现低速层和透明反射。

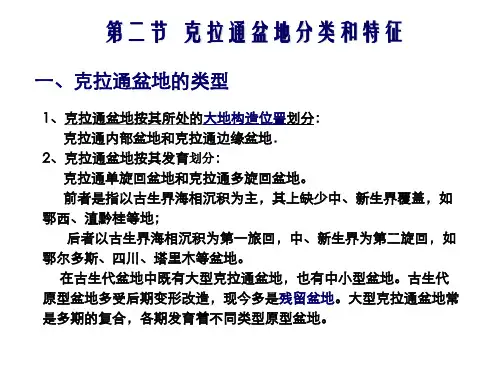

克拉通盆地按照传统认识,克拉通(craton)是指地壳上已经达到稳定,并在漫长的地质时期(至少是古生代以来)已很少受到变形的部分。

包括大陆地盾和地台。

板块构造概念中的克拉通主要是指可以近似作为刚性块体的大陆板块部分,是稳定的大陆块体。

在克拉通基础上形成的面积广泛、形状不规则、沉降速率相对较慢并以坳陷为主要特征的沉积层序称为克拉通盆地克拉通内盆地的沉降原因:(1)岩石圈热拱起-侵蚀变薄-冷却沉降;(2)与岩石圈底部产生热柱有关的张裂作用;(3)因负荷作用(构造的、水和沉积的)而发生挠曲;由于先期张裂或扭张,使岩石圈变薄;(4)火山活动使深处岩浆损耗,岩浆囊(可能在火山通道之下,也可能在其周边)空虚,重力塌陷成盆;(5)岩浆侵入活动,造成岩石圈上拱或下弯;(6)由于致密物质的贯入,如超基性岩脉底碎或变冷的火成岩,在重力均衡调整下发生沉降。

(7)由于在重力和热变质作用下发生相变(如绿片岩变为角闪岩、辉长岩变为榴辉岩),使密度增大,体积缩小,产生沉降。

(8)板块边缘的俯冲、碰撞作用引起板内应力场变化产生挤压、伸展和走滑等构造及沉降盆地;(9)由于构造活化作用,沿老构造再活动;(10)被动大陆边缘的蠕动,即中、下地壳塑性物质向洋逐渐蠕动,造成陆壳变薄。

克拉通盆地石油地质特点1.烃源岩海相烃源岩为主,包括页岩、碳酸盐岩,烃源岩层系多,单层厚度较薄,分布广泛;有机质类型较多:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型都有2.储集层和盖层海相储层,分布广泛、连通性好、分布稳定碳酸盐岩储集层:生物礁、生物滩碳酸盐岩台地相沉积碎屑岩储集层:三角洲砂体、海岸砂体、河道砂盖层:泥岩和蒸发岩为主3.油气藏类型以构造圈闭和地层圈闭为主:拉张与挤压环境下构造,不整合发育。

克拉通盆地形成机制与盆地结构(1)应力场环境:多期不同的应力场环境,一般经历了早期拉张到晚期的挤压。

现今的盆地结构形态类似于?前陆盆地!(2)盆地结构:包括地史时期裂陷性质与前陆性质沉积洼陷的垂向叠加。

有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通破坏是地质领域一个重要的研究课题,通常指的是潜在地区内地壳扩张和拉伸引起的地质现象。

克拉通破坏通常发生在克拉通盆地内部,通常会导致地壳变薄、伸展和产生大面积的断裂破裂。

这些现象会导致地震、火山喷发、地形地貌变化等地质灾害和环境问题。

本文将从克拉通破坏的定义、成因以及相关的地质过程等方面进行综述。

一、克拉通破坏的定义克拉通破坏是指固体地球上的板块构造中在克拉通盆地内部局部地壳伸展的过程。

通常是由于地幔柱上升和板块分裂的作用导致。

这种地质现象局部地壳的加热和伸展,使得地壳薄化,形成裂缝和断裂带,从而影响了地壳的稳定性。

克拉通破坏通常发生在大陆内部,包括北美大陆的中部和东部、澳大利亚中部、东非大裂谷等地区。

这些地区的克拉通破坏现象有着共同的特征,主要表现为地壳变薄、伸展和大面积的断裂。

克拉通破坏的成因主要有以下几个方面:1. 地幔柱上升地幔柱是指地幔中上升的热柱状物质,通常是由地幔深部的热液物质上升而形成的。

地幔柱上升的过程会导致地壳加热和伸展,从而引发地壳的破坏。

2. 板块分裂板块分裂是指板块内部的地壳和上地幔发生的构造变形,通常是由于地幔柱上升和地球内部物质循环的作用而导致的。

板块分裂会导致地壳的变薄和断裂,从而引发克拉通破坏。

3. 熔岩活动熔岩活动是地球上的火山和火山喷发活动。

这些熔岩活动通常伴随着地幔上升和地壳变薄,会导致地壳的伸展和破裂,从而引发地震、火山喷发等地质灾害。

4. 地质力学作用1. 地壳变薄克拉通破坏的地质过程通常从地壳的变薄开始。

地幔柱上升和板块分裂会导致地壳上部的地壳岩石受到高温和高压的作用,从而使得地壳岩石变软、变薄。

地壳变薄是克拉通破坏的一个重要地质现象,通常是地壳伸展和断裂的先导条件。

2. 地壳伸展3. 断裂破裂克拉通破坏通常伴随着大面积的断裂破裂。

这些断裂破裂通常是由地壳伸展和应力释放的作用而引发的。

断裂破裂会导致地壳的变形和地表的地形地貌变化,从而引发各种地质灾害和环境问题。

有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通是指大陆板块的核心地区,通常被认为在长时间的板块碰撞和地壳运动的结果下形成。

克拉通地区主要由古老的岩石构成,其厚度较大并具有高密度的岩石层。

克拉通内的地壳相对稳定且没有明显的活动,从而形成了一个坚固而不易破坏的岩层。

克拉通也会发生一些破坏,其成因可以归结为以下几个方面。

地壳运动是克拉通破坏的主要成因之一。

克拉通地区周围的板块与其发生碰撞或挤压,这会导致地壳的受力变化,从而引起克拉通地区的地质变动。

这种地壳运动可以产生地震、火山活动等现象,进而破坏克拉通内的岩石构造。

长时间的侵蚀也是克拉通破坏的重要因素。

克拉通地区通常位于高海拔地区,受风化、溶解、冰川侵蚀等因素的影响较小,但随着时间的推移,这些侵蚀作用仍然会对岩石造成损害。

岩石中的裂缝会随着侵蚀的发展而扩大,最终导致岩石的破坏和崩塌。

气候变化也可能导致克拉通地区的破坏。

长期的气候变化可以引起大规模的冰川活动和冻融作用,这些作用会使岩石发生碎裂和剥离,最终导致地表的崩塌和破坏。

极端的气候事件,如暴雨、干旱等也会给克拉通地区带来一定程度的破坏。

人类活动也是克拉通破坏的重要原因之一。

人类的工业活动、城市化进程和环境污染都会对克拉通地区的生态环境和地质结构造成一定的破坏。

过度开采矿产资源会导致地下水位下降和地表下沉,最终可能引发地质灾害。

过度的土地利用和水资源开发也会对克拉通地区造成负面影响。

克拉通破坏的成因主要包括地壳运动、侵蚀、气候变化和人类活动等多种因素。

了解和研究克拉通破坏的成因,可以帮助我们更好地保护和管理这些地区的自然环境,保持其重要的生态和地质特征。

也有助于提醒人们要注意环境保护和可持续发展,避免进一步加剧克拉通破坏。

上扬子克拉通盆地构造演化及其充填特征摘要:扬子区是中国三大克拉通盆地之一,本文重点研讨中上扬子克拉通盆地的构造演化,以揭示盆地的沉积过程和沉积充填物的特征。

克拉通盆地,看似简洁(长期较稳定、结构简洁),实则简单(成因机制简单、演化历史长等)。

根据“构造控盆”思路分析上扬子地区克拉通演化阶段中区域构造特征。

关键词:上扬子;克拉通;沉积;构造运动扬子区是中国三大克拉通盆地之一,新元古代末的晋宁运动形成扬子地台基底,使扬子陆块自南华纪开头进入了板块运动机制的克拉通盆地演化阶段,其演化进展与中国大陆再造过程中特提斯洋的扩张、收缩演化阶段,以及相邻陆块之间的作用亲密相关。

总体而言,扬子陆块从早古生代至中三叠世,经受了在原特提斯-特提斯洋中由南向北旋转性漂移过程中与相邻陆块(华夏陆块、华北陆块、印支陆块等)在不同时期差异性作用的进展演化史。

始终持续到中三叠世的晚印支运动造成古特提斯洋封闭、海水退出、构造反转以及前陆造山,从而结束了扬子克拉通盆地的进展演化阶段,进入了陆内造山与前陆盆地的新一轮盆地演化阶段。

1.主要构造演化阶段为:1.1晋宁时期华南洋向扬子陆块的俯冲,在扬子陆块东南边缘形成增生的褶皱带和华夏古陆边缘的沟弧盆体系;古华南洋在扬子陆块的东段消逝,西段的华南残留洋盆连续到加里东期。

晋宁运动后形成扬子地台基底,处于伸展构造背景,台缘裂陷槽与陆内裂堑发育,后造山期岩浆活动,震旦系为第一套盖层,大陆冰盖型冰磺物沉积。

1.2加里东时期为板块活动进展阶段,包括拉张裂陷阶段和汇聚拼合阶段,对应裂陷一被动大陆边缘盆地发育阶段和扬子克拉通上形成大隆大坳、前陆盆地发育阶段。

加里东期发生的构造运动主要有桐湾运动、兴凯运动、郁南运动和都匀运动(北流运动)等,其中,①震旦纪末的桐湾运动,对扬子西部影响较大,造成四川盆地西部发生隆升,并形成了乐山-龙女寺、龙门山、汉南-大巴山、雪峰和黔中的古隆起的雏形;②早寒武世末期的兴凯运动对扬子地区影响不大,表现为隆升性质;③寒武纪末期的郁南运动,同样影响不显著,以隆升作用为主,造成局部不整合;④奥陶纪末期的都匀运动相对较剧烈,活动性西强东弱、边缘强内部弱,乐山-龙女寺隆升较早且剧烈,汉南和大巴山隆起继承性发育,随后雪峰隆起和黔中隆起大幅隆升,从而由西高东低演化成为东南缘隆升的格局。

快速水进与缓慢水退:克拉通盆地典型准层序特征及其对储层发育控制作用兰朝利;杨明慧【摘要】克拉通盆地沉积地层厚度大,具备多套生-储-盖组合,是油气聚集的有利场所.根据对克拉通盆地典型准层序(湖泊三角洲碎屑岩准层序、潮间-潮上带白云岩准层序、浅海礁准层序和陆表海含煤层系准层序)组成的研究,认识到克拉通盆地准层序具有快速水进与缓慢水退的特征,由此形成了薄层退积与厚层加积和(或)进积的地层组合.克拉通盆地准层序的这种特征是由其事件性的沉降机制决定的,也与其具有低缓的沉积地形和广阔的可容空间相关.克拉通盆地准层序的这种特征也控制了其储层分布.储层主要发育在准层序的中、上部,即在准层序缓慢水退的中-晚期,在可容空间逐渐减小情况下,沉积环境水动力增强,粗碎屑供应增加,相应储层发育.【期刊名称】《石油天然气学报》【年(卷),期】2013(035)007【总页数】4页(P6-9)【关键词】快速水进;缓慢水退;克拉通盆地;准层序;储层【作者】兰朝利;杨明慧【作者单位】石油工程教育部重点实验室(中国石油大学(北京)),北京102249;油气资源与探测国家重点实验室(中国石油大学(北京)),北京102249【正文语种】中文【中图分类】TE121.3克拉通盆地指发育在克拉通地块之上的沉积盆地,具有沉积厚度大、沉积类型稳定和沉积范围广阔的典型特征,其形成机制主要包括:①大陆岩石圈伸展减薄导致的裂谷作用;②岩浆侵位、热散失导致的冷却收缩或岩浆喷发引起的补偿沉降;③沉积物负荷沉降;④构造挤压导致的沉降等[1~4]。

克拉通盆地通常经历海、陆多期演化,形成多套生储盖组合,圈闭类型以岩性、基底隆起构造、地层-岩性和背斜圈闭为主,成藏规律复杂[1,2,4]。

尽管克拉通盆地在其演化过程中经历了被动大陆边缘、前陆盆地,直至陆内坳陷演化阶段,但由于在几百万乃至几千万年间其位置几乎保持在海平面附近的几十米范围内[1],因此通常具有沉积水体浅、沉积地形坡度小、水体进退频繁的特征,相应堆积沉积物互层型韵律特征清晰。

第六章中国克拉通——叠合型盆地油气藏形成演化§1.地台、地盾、克拉通、克拉通盆地§2.(狭义)克拉通盆地——Williston Basin§3.(广义)克拉通边缘前陆盆地——波斯湾盆地§4.(广义)克拉通内部裂谷盆地——中生代西西伯利亚盆地——新生代渤海湾盆地§5 .中国克拉通盆地第五章中国克拉通盆地——叠合盆地油气藏形成、调整与改造一、中国克拉通(盆地)二、准噶尔盆地输导体系形成演化与油气富集、调整与改造1.区域性构造演化差异2.输导体系形成演化3.油气富集与调整改造三、川东北地区长兴组-飞仙关组油气藏物理、化学改造1.川东北地区构造演化与天然气分布及其成藏意义2.普光2大型气藏调整改造圈闭形成演化克拉通层序——中上元古界-古生界-三叠系(华北克拉通破坏后相对稳定的区域)油气成藏地质要素:(1)克拉通层序:油源岩不发育,主要发育海陆交互相煤系。

(2)前陆层系:陆相源岩不发育油气成藏过程:油气成藏过程:)2期不整合——储层与地层圈闭形成渤海湾盆地:新生代代的裂谷盆地拗陷层断陷层扬子地台内部——四川盆地四周都是山脉,类似与前陆盆地四川盆地多期造山运动形成的前缘隆起中国克拉通(盆地)——塔里木地台/克拉通塔里木克拉通破坏: (1)塔里木盆地 (2)山系中国克拉通(盆地)——塔里木盆地 56×104km2中国克拉通(盆地)——塔里木盆地克拉通层系: 基底:前震旦系变质岩; 沉积盖层:震旦系-古生界。

前陆层系:中新生界盆地结构: 呈现多期前陆的叠合盆地二、准噶尔盆地输导体系形成演化与油气藏富z集、调整与改造 1.区域性构造演化差异z2.输导体系形成演化z3.油气富集与调整改造z准噶尔盆地勘探现状:从油气输导体系分析油气聚集北缘3区块 北缘1区块北缘4区块P源区/混C精河西缘区块区块卡1中部1区块庄1 盆5征1 P源区/ 混有JJ 主/混有E中部3区块四棵树区块霍尔果斯气田J 源区伊林黑比尔 根西区块北缘2区块泉1青格里山C/P混源区 区块(气为主)中部2区块董1J/P为主 混有C中部4区块东缘区块柴窝堡区块博格达山2区块 博格达山1区块构造演化阶段的划分 压陷(前陆)盆 地阶段均衡挠曲盆 地阶段扭压-挠曲盆地 阶段 裂陷盆 地阶段YAD7YAD5SN6SN5SN4SN2EW4 EW6EW7EW8现今构 造E沉积前构造K1沉积前构造J1b沉积前构造 T沉积前构 造 P2沉积前构造Ysn5测线南缘断褶带 形成,油气 藏发生后期 调整稳定埋藏, 有利于侏罗 纪烃源岩的 成熟车-莫古隆 起形成,控 制盆地沉积 格局,生油 岩、储层分 布有效烃源 岩发育(1) 西北缘:近源强充注、复式阶梯输导、同源多期叠 加型油气聚集带050 km排1沙1庄1彩南排2成1永1 董1P1源岩 P2源岩西北缘二叠系油气系统油气输导体系不整合+断裂油气 侧向与垂向输导体系烃源岩层系: 扇体+不整合 油气汇聚输导体系P2xP2xP2xP1j P2x输导体系 (1)区域性基底浅变质火成岩不整合侧向输导通道; (2)烃源岩层系砂体与烃源岩大面积互层式组合 (3)输导体系继承性性叠加(3)输导体系继承性叠加:组合形态不变红浅11 喜山期克80燕山期现今(生气阶段)印支期J3:155Ma (生油高峰) T3:222Ma (生烃开始)P2:245MaCP1 P2+3TJ1 J2+3K1K2E350300200100海西期印支晚燕山中 燕山晚期 燕山末N-Q 地质时代 地质年龄0 (Ma)喜山晚 构造活动 油气生成输导体系 P 圈闭形成陆梁:远源强充注、复式侧向汇聚、同源多期叠加型 油气聚集带北缘3区块 北缘1区块北缘4区块北缘2区块泉1精河西缘区块区块卡1中部1区块庄1 盆5 征1中部3区块四棵树区块霍尔果斯气田伊林黑比尔 根西区块中部2区块董1中部4区块柴窝堡区块青格里山 区块东缘区块 博格达山2区块博格达山1区块输导体系:断裂、不整合、砂体构造的高效输导网络陆梁地区输导网络模式图K JP盆1井西凹陷基东断裂石西油田燕山中期J2x J1sJ1bT油藏P-C输导体系继承性性叠加:组合形态不变喜山期永1 征1 沙1夏盐3现今(J生烃高峰)永1 征1 沙1夏盐 3燕山期 印支期J1bP2w P1fK2:96MaP2w P1fK1:120MaJ1s:178Ma (P生烃高峰) T3:210Ma (P生烃开始)成藏要素与成藏作用时空有效配置CP1 P2+3TJ1 J2+3K1K2350300200100E N-Q 地质时代地质年龄 0 (Ma)海西期印支晚盆1井西凹陷油源燕山中 燕山晚期 燕山末喜山晚 构造活动 油气生成 输导体系 P 圈闭形成准噶尔盆地南缘:主要形成了一系列大中型气田北缘3区块 北缘1区块北缘4区块P源区/混C精河西缘区块区块卡1中部1区块庄1 盆5征1 P源区/ 混有JJ 主/混有E中部3区块四棵树区块霍尔果斯气田J 源区伊林黑比尔 根西区块北缘2区块泉1青格里山C/P混源区 区块(气为主)中部2区块董1J/P为主 混有C中部4区块东缘区块柴窝堡区块博格达山2区块 博格达山1区块南缘侏罗系油气系统:多断组合垂向汇聚型输导体系2000 0-2000 -4000 -6000 -8000 -10000 -12000H(m)清水背斜N1t+Q N1s E2+3a E1+2z K1-2 K1 J2J1 +Pz东湾背斜TG1N1t+Q N1s E2+3a E1+2z K1-2 K1 J2 J1 +Pz0吐谷鲁背斜N20000-2000-4000 -6000-80005km-10000 -12000H(m)CP1 P2+3 T J1 J2+3 K1K2350300海西期200印支晚100燕山中 燕山晚期 燕山末E N-Q 地质时代地质年龄 0 (Ma)喜山晚 构造活动源岩生烃呼图壁、霍尔果斯 第一排构造带输导体系 J-E圈闭形成准噶尔盆地中部地区:小型油气田北缘3区块 北缘1区块北缘4区块P源区/混C精河西缘区块区块卡1中部1区块庄1 盆5征1 P源区/ 混有JJ 主/混有E中部3区块四棵树区块霍尔果斯气田J 源区伊林黑比尔 根西区块北缘2区块泉1青格里山C/P混源区 区块(气为主)中部2区块董1J/P为主 混有C中部4区块东缘区块柴窝堡区块博格达山2区块 博格达山1区块油气输导格架:油源通道主要是中生代走滑断裂发育NNE、 NWW向 剪切断裂发育近NWW向压扭性断 裂,被新近纪盖层滑脱断 褶带叠加之上发育近NWW向压 扭性断裂,被新近 纪断褶带叠加之上北缘压扭性断褶带 中部叠加褶皱带南缘叠加断褶带油气输导格架:油源通道主要是中生代走滑断裂单断/多断组合“汇聚” 型小断距压扭性断裂,输导能力小于西北缘与南缘逆断裂中2区块断裂不发育中部2区块634.6地震反射剖面中部地区:储集体输导层形态发生变化,油气藏遭受调整永1 征1 沙1夏盐3地 深度 岩性GOI (%)层 (m) 剖面0 10 20 30地 深度 岩性 层 (m) 剖面0 10GOI (%) 20 304320中部古隆起掀斜J1bP2w P1fK2:96MaP2w P1fK1:120Ma中部古隆起形成阶段J1s:178Ma (P生烃高峰)T3:210Ma (P生烃开始)J1s2243504400古油水界面4385m 庄1井4380古油水界面4365m庄101井CP1 P2+3 TJ1 J2+3 K1K2 E350 300200100海西期 印支晚 燕山中燕山晚期燕山末J末遭破 坏N-Q 地质时 地代质年0 龄(Ma) 喜山晚构造活动源岩生烃输导体系 P圈闭形成J1s2243604340叠合型盆地油气富集规律(1)构造相对稳定、继承性发展构造区域有利 于油气富集保存——侧向高度汇聚型:西北缘、陆梁隆起(2)多期构造叠合区域导致油气调整、改造:垂向中等汇聚型与侧向调整型:盆地中部三、川东北地区长兴组-飞仙关组油气藏物理、化学改造1.川东北地区构造演化与天然气分布及其成藏意义(1)构造活动与油气输导、汇聚(2)构造活动、圈闭演化与油气充注与保存2.普光2大型气藏调整改造(1)圈闭形成演化古油藏充注→原油裂解气(2)TSR改造第六章中国克拉通——叠合型盆地油气藏形成演化§1.地台、地盾、克拉通、克拉通盆地§2.克拉通边缘前陆盆地——波斯湾盆地§3.克拉通内部裂谷盆地——中生代西西伯利亚盆地——新生代渤海湾盆地§4.克拉通内部坳陷型盆地——Williston Basin§5.中国克拉通盆地第六章中国克拉通盆地——叠合盆地油气藏形成、调整、改造与破坏一、中国克拉通(盆地)二、准噶尔盆地输导体系形成演化与油气富集、调整与改造1.区域性构造演化差异2.输导体系形成演化3.油气富集与调整改造三、四川盆地油气藏形成、调整、改造与破坏1.四川盆地——多次构造运动的叠合盆地2.前陆冲断带油气藏的破坏3.前渊凹陷古油藏的化学改造—普光气藏的形成与改造旋回运动事件重要的地质影响时间运动方式地层剥蚀褶皱成山,变质,伴固结成基底,发育安宁河、龙四川盆地周缘山系——不同期次构造运动形成,具有各自的构造线方向四川盆地周缘山系——不同期次构造运动形成,具有各自的构造线方向1. 四川盆地——多次构造运动的叠合盆地不同期次构造层系在平面上的复合,垂向上的叠置。

有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通是地球表面上一种尺度较大的地质结构,其起源于地质历史演化中的大陆碰撞、板块运动和岩浆活动等过程。

克拉通的破坏与成因是地质学研究中的重要课题之一,下面将就克拉通的破坏及其成因进行综述。

克拉通破坏的成因有多种,板块运动是克拉通破坏的主要原因之一。

地球的地壳被划分成数块板块,它们处于不断运动之中。

当两个板块发生碰撞时,会引发岩石的压力变化和形变,从而导致克拉通的破坏。

板块运动可以使克拉通发生地震、地壳隆起或下沉等现象,最终导致克拉通的断裂和破坏。

大陆均衡和重力变化也是克拉通破坏的重要因素。

大陆均衡是指地壳的平衡状态,它与地壳的强度和构造有关。

当克拉通所在地区发生地壳变形或板块运动时,会破坏大陆均衡,从而导致克拉通的破坏。

重力变化则与地壳内部的密度分布有关,当地壳发生压力变化时,会引起重力的重新分布,从而对克拉通产生破坏作用。

克拉通的破坏与成因还与地壳本身的性质和环境因素有关。

地壳的性质包括地壳的厚度、物理性质和化学性质等,它们在克拉通破坏中起着重要作用。

克拉通所在地区地壳的厚度较薄,强度较低,容易受到外界作用力的影响,从而导致克拉通的破坏。

环境因素则主要包括气候、水文和生物等因素,它们会对克拉通内部的岩石和地质构造产生影响,最终导致克拉通的破坏。

克拉通的破坏及其成因是地质学中的重要课题,其成因主要包括板块运动、岩浆活动、大陆均衡和重力变化等因素。

地壳的性质和环境因素也会对克拉通的破坏产生重要影响。

研究克拉通的破坏及其成因有助于我们更好地理解地球演化过程和地壳运动规律,对于地质学和自然灾害预测方面具有重要的意义。

有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通是具有片状变形和地壳稳定的大陆区域,例如北美大陆上的凯迪拉克克拉通和澳大利亚克拉通。

克拉通也会遭受破坏,具体的破坏成因有很多。

本文将综述克拉通破坏及其成因的相关知识。

克拉通破坏的成因之一是地质构造活动。

孤立的克拉通通常位于活跃的板块边界,这种地质背景使得克拉通易受到构造活动的影响。

当两个板块碰撞时,会造成地壳的挤压和变形,从而导致克拉通的破坏。

地壳的拉张和扩张也会导致克拉通的破坏。

地壳裂谷的形成会导致克拉通的裂谷和断裂,破坏其稳定性。

气候变化也是造成克拉通破坏的重要因素之一。

克拉通地区通常被认为是地壳最稳定且最不容易受到侵蚀的地区。

随着气候的变化,例如降水量的增加或减少,冰川活动的增加或减少,克拉通地区的稳定性也会受到影响。

气候变化可以导致冰川的侵蚀和沉积作用,从而对克拉通地区的地形和地貌产生不可逆转的影响,最终导致克拉通的破坏。

人类活动也是造成克拉通破坏的重要因素之一。

人类活动,例如城市建设、能源开发和大规模土地利用改变,都会对克拉通地质环境产生直接或间接的影响。

城市建设和土地利用改变会增加地表和地下水体的压力,从而导致地壳的不稳定。

能源开发,例如石油和天然气的开采,可能导致地下水位的下降和地表下陷,进一步破坏克拉通的稳定性。

地震和火山活动也会对克拉通造成破坏。

克拉通地区通常是相对地壳稳定的地区,但在地壳板块的交界处,特别是地震带和火山带,地震和火山活动频繁发生。

这些地震和火山活动会对克拉通地区的地表和地下结构产生破坏。

地震活动会导致地表的抬升或下陷,地震断层会破坏地下构造。

火山活动会产生大量的火山喷发物,覆盖在克拉通地表,对克拉通的地貌和地形造成巨大破坏。

克拉通破坏的成因包括地质构造活动、气候变化、人类活动以及地震和火山活动等。

这些因素可以单独或同时作用,导致克拉通的稳定性受到破坏。

对于克拉通地区的管理和保护,需要充分了解这些破坏成因,并采取相应的措施来减少破坏和保护克拉通的地质环境和生态系统。

有关克拉通破坏及其成因的综述摘要:通过研究得到华北克拉通最初是在?1.9Ga处沿造山带东、西部地块合并而成的。

在克拉通作用之后,华北克拉通基本上是稳定的,直到中生代,强烈的长英质岩浆活动及与之相关的成矿、变形和地壳深部的作用都广泛存在,标志着地壳的破坏或剥落。

伴随这一破坏而来的是克拉通和岩石圈的转变,太古代的岩石圈从200公里减薄到80公里,而晚中生代华北克拉通的减阻作用是由平板俯冲作用驱动的,随后是古太平洋板块的回滚。

本文最终得到结论,克拉通主要被海洋俯冲破坏,长英质岩浆作用和大规模韧性变形可作为克拉通破坏的岩石学和构造标志。

1 克拉通的形成根据板块构造理论最初概述的原则,板块可以包括海洋和大陆部分。

由于海洋岩石圈的负浮力,板块的海洋部分可以俯冲到板块的大陆部分之下。

相反,板块的大陆部分由于密度较低和正浮力而不能俯冲[1]。

当两个大陆会合并碰撞时,假定碰撞发生时没有明显的俯冲作用,这将表明大陆材料被最小限度地回收到地幔而不是堆积在地球表面。

然而,由于高压的发现,地壳岩石中的柯石英等矿物表明陆壳也可以俯冲到地幔深度。

类似地,最初人们认为板块的内部不会变形,然而,人们很快意识到板块并不像最初想象的那样坚硬。

板块是可以变形的,大陆上印度和亚洲之间碰撞的高度变形岩石证明了这一点。

在过去的十年里,我们对板块构造认识的进步导致了陨石坑可以被摧毁的说法。

一般来说,克拉通被认为是地球上最稳定的块体。

地球的大陆岩石圈厚度大(?200 km),密度低,水含量多,因此是刚性的,应防止任何热干扰从。

在地球深处这将表现为有限的或没有地壳变形和岩浆作用,除了非造山和深地幔碳酸盐岩、金伯利岩和深源碳酸盐岩的轻微喷发外的相关火成岩。

华北克拉通(NCC)在1.9Ga附近发生了克拉通作用,与其他克拉通一样,华北克拉通(NCC)也是稳定的。

但是在中生代,NCC经历了强烈的逆冲和伸展变形,深部地壳折返、火山喷发、盆地充填、花岗质侵入体及与之相关的金矿化。

有关克拉通破坏及其成因的综述克拉通(craton)是指地球上的稳定岩石块体,广义上是指地壳上具有二到三十亿年历史的部分,其性质和组成与其他地壳区域有明显不同之处。

克拉通的存在对于研究地壳演化和地球科学领域具有重要意义。

克拉通也面临着破坏和变质的风险,本文将综述克拉通破坏及其成因。

克拉通的破坏主要包括两个方面:地质活动和人类活动。

地质活动是指地震、火山喷发和地壳运动等地球自然现象对克拉通的长期破坏作用。

人类活动则是指人类开采和利用克拉通资源,以及工业和城市化进程对克拉通环境的破坏。

地质活动是克拉通破坏的主要原因之一。

克拉通的破坏与所处地质带的地壳运动有关。

地壳运动会引发地震、火山活动和地质断裂,对克拉通造成一定破坏。

地震是地壳运动导致的一种地球表面振动,其震源位于地壳中一定深度的断层面上。

地震的震源深度较浅,震级较大时,容易对克拉通造成较大的破坏。

火山是地球内部岩浆的喷发出口,火山活动会导致岩浆侵入克拉通并形成火山地貌,进而破坏了原有克拉通的结构。

地质断裂是指地壳中岩石在地壳运动中发生断裂,克拉通受到断裂带的影响,会导致克拉通结构的破裂和变形。

人类活动也对克拉通造成了破坏。

人类活动的影响主要包括开采资源、土地利用变化和污染等。

在克拉通中存在着丰富的矿产资源,人类为了开采这些资源,往往需要进行大规模的开采活动,这会破坏克拉通的物质结构和地形地貌,同时也会产生大量的废弃物和矿产尾矿,对克拉通环境造成污染。

人类对土地的大规模利用和开发,例如建设城市、开垦农田等,也会对克拉通的自然环境产生破坏。

这种土地利用变化不仅破坏了克拉通的自然景观,还可能导致土地沙漠化、水资源枯竭等问题。

工业生产和生活污水排放等活动也会对克拉通环境产生污染。

克拉通的破坏主要来源于地质活动和人类活动。

地震、火山活动和地质断裂等地质活动会对克拉通结构产生破坏,人类开采资源、土地利用变化和污染等活动也会对克拉通环境产生一定破坏。

为了保护克拉通的稳定和健康发展,我们需要加强对克拉通破坏成因和机制的研究,制定科学的环境保护和资源管理政策,在人类活动中更加注重环境保护的意识和行动。

克拉通盆地形成机制及沉积特征

张立平;王东坡

【期刊名称】《世界地质》

【年(卷),期】1994(013)003

【摘要】克拉通盆地形成机制及沉积特征张立平,王东坡(能源地质系)(能源地质研究所)克拉通盆地分为简单克拉通盆地和复合克拉通盆地。

简单克拉通盆地是指位于大陆板块内部、其基底为前寒武纪结晶岩、第一个构造不整合面以上的盆地,即第一个构造层的盆地。

其典型的实例为北美...

【总页数】6页(P26-31)

【作者】张立平;王东坡

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】P544.4

【相关文献】

1.晚三叠世鄂尔多斯盆地湖盆沉积中心厚层砂体特征及形成机制分析 [J], 付锁堂;邓秀芹;庞锦莲

2.四川盆地晚二叠世克拉通内裂陷作用背景下的盐亭—潼南海槽沉积充填特征 [J], 李秋芬;苗顺德;王铜山;江青春;汪泽成;李军;谢芬;殷积锋;谷志东

3.华北克拉通南部周口坳陷谭庄-沈丘凹陷早白垩世沉积、构造特征与原型盆地性质 [J], 旷红伟;穆朋飞;顾兴明;柳永清;彭晓波;杨飞;陈铭培;岑超;彭楠;李家华;王晓光

4.弧后盆地的形成机制及沉积特征 [J], 匡立春;王东坡

5.西秦岭造山带泥盆纪沉积地质学和动力沉积学研究:西秦岭中带泥盆纪小型克拉通盆地的沉积特征及盆地格局 [J], 杜远生

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。