参考:矛盾是事物发展的根本动力

- 格式:ppt

- 大小:1.25 MB

- 文档页数:74

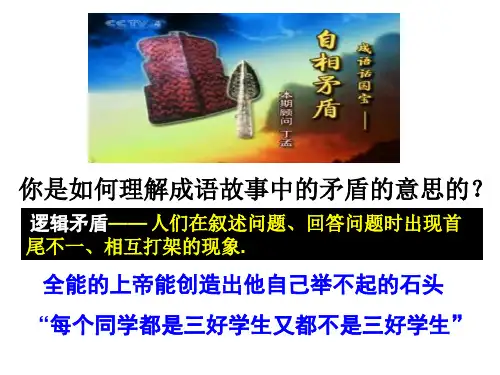

第一框题矛盾是事物发展的源泉和动力一、矛盾是事物发展的源泉和动力(一)、矛盾的同一性和斗争性◇课堂探究:(1)爱因斯坦给光下的定义包含了什么哲学道理?(2)“自然界喜欢矛盾”,这里所说的“矛盾”是什么意思?◇探究提示:(1)爱因斯坦给光下的定义包含了哲学上的“矛盾”观点。

(2)“自然界喜欢矛盾”,这里所说的“矛盾”是哲学上讲的“矛盾”含义,不是逻辑矛盾。

1、矛盾。

(1)矛盾的含义。

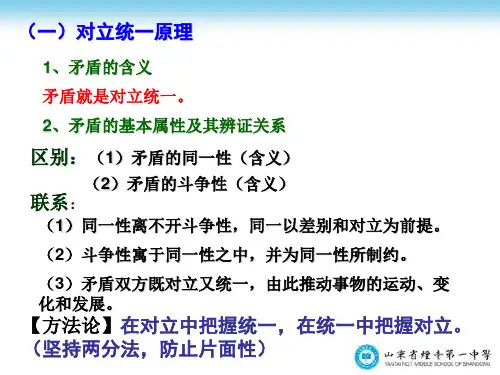

矛盾就是反映事物内部对立和统一关系的哲学范畴,简言之,矛盾就是对立统一。

矛盾的对立属性是斗争性,矛盾的统一属性是同一性,它们是矛盾所固有的相反相成的两种基本属性。

◇课堂探究:漫画:你敢吗?(略)◇探究提示:教材中引用这幅漫画,形象、生动地说明矛盾双方的对立统一关系。

图中的两人分别悬挂在山崖两边,他们两人之间的平衡是对立的,双方在一定条件下处于平衡状态,构成矛盾的统一体。

一方面,双方相互依存,不可分割地联系在一起,互为存在的前提;另一方面,双方又可以转化。

因此结论是“不敢”。

烧断绳子的后果是:失去矛盾的一方;另一方也就不存在了。

◇课堂练习:下列包含矛盾观点的有( )①失败是成功之母②金无足赤,人无完人③刻舟求剑④居安思危⑤固步自封,夜郎自大A.①②③ B.③④⑤ C.②③④ D.①②④答案:D解析:该题以考查学生的理解能力为主,一是要求正确理解矛盾的含义,二是正确理解题目所列成语的含义。

其解题思路应该是对题目所列的成语进行逐一分析。

在明确其本身含义的基础上抽象出哲学寓意,看是否完整地体现了对立统一的关系。

由分析上题成语的哲学寓意不难看出,①②④都体现了矛盾的观点,③⑤没有体现矛盾的观点。

故该题应选D项。

◇课堂探究:(1)善恶、有无、难易、高下等为什么可以相互依存?(2)治乱、强弱、祸福、荣辱等为什么可以相互转化?◇探究提示:(1)中的相互依存和。

(2)中的相互转化是矛盾同一性的两方面的含义,在下面将学到,此处提出这一探究性问题也起到了引出下一问题的作用。

试述社会基本矛盾是社会发展的根本动力试述社会基本矛盾是社会发展的根本动力社会基本矛盾就是指贯穿社会发展过程始终,规定社会发展过程的基本性质和基本趋势,并对社会历史发展起根本的推动作用的矛盾。

生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾。

这两对基本矛盾存在于一切社会形态之中,规定社会的性质和基本结构,贯穿于人类社会发展的始终,推动着人类社会由低级向高级发展。

两对基本矛盾包含着3个要素,即生产力、生产关系(经济基础)和上层建筑。

它们之间相互联结、相互制约、相互作用着。

生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力;经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础。

这种层层决定和层层反作用的关系,构成了以生产力发展为最终动因的整个社会基本矛盾的辩证运动,体现了人类社会发展的最一般规律。

马克思对生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动的一般过程,作过经典式的表述。

列宁继承和发挥了马克思的思想。

社会基本矛盾是社会发展的根本动力,是历史唯物主义的一个新的重要范畴,它对人们从总体上考察社会历史,全面地把握整个社会的基本面貌及其发展变化的基本线索,有着重要的指导意义。

试述社会基本矛盾是社会发展的根本动力(1)社会基本矛盾的内容社会基本矛盾是指生产力和生产关系、经济基础和上层建筑这两对矛盾。

人类社会的历史发展是由多方面的力量来推动的。

在社会发展的动力系统中,社会基本矛盾是推动社会发展的根本动力,它决定着社会性质的变化和社会经济政治文化的前进方向,人民群众、阶级斗争、革命、改革、科学技术等,都是通过社会基本矛盾直接或间接地推动着人类社会的发展。

(2)社会基本矛盾是社会发展的根本动力的原因①两对矛盾所涉及的三方面即生产力、生产关系(经济基础)和上层建筑,囊括了社会生活的基本领域,形成了社会有机体的基本结构即经济、政治、观念结构;②两对矛盾存在于每个社会形态,贯穿于人类社会发展过程的始终;③两对矛盾规定了社会发展中各种社会形态、社会制度的基本性质;④两对矛盾是其他一切社会矛盾的根源,决定并制约其他社会矛盾的存在和解决;⑤两对矛盾运动所体现的生产力、生产关系(经济基础)、上层建筑之间的本质的必然的联系,形成了社会发展的基本规律,即两个“一定要适合”的规律。

矛盾论和实践论的主要内容1.引言1.1 概述矛盾论和实践论是马克思主义哲学中的两个重要理论,它们作为辩证唯物主义的基本组成部分,为我们认识和改造世界提供了重要的思想工具和方法论。

矛盾论是辩证唯物主义的基本观点之一,强调世界上一切事物都是由矛盾构成、发展和推动的。

实践论则强调通过实践来认识和改造世界,认为实践是人类对于客观世界的主体能动性的表现。

矛盾论的核心思想是矛盾的普遍性和矛盾的特殊性。

矛盾存在于一切事物的内部,是事物发展的根本原因。

矛盾又可以分为对立统一和同一斗争两个方面。

对立统一强调事物内部存在着相互矛盾的两个方面,相互依存、相互制约、相互转化,推动事物的发展。

同一斗争则是指对立双方之间的斗争与妥协,通过斗争解决矛盾,在统一中不断实现新的发展。

矛盾的普遍性表明了事物发展的普遍规律,而矛盾的特殊性则表明了不同矛盾在不同领域和不同历史阶段的特殊性。

实践论强调实践在认识和改造世界中的重要性和作用。

实践是人们对于客观世界的主体性活动,通过实践,人们可以认识事物的本质和规律,并在实践中不断改造和创造新的事物。

实践的主要内容包括生产实践、科学实践和社会实践等。

生产实践是人们通过劳动改造自然和创造物质财富的实践;科学实践是人们通过科学知识和实验方法来认识和探索自然规律的实践;社会实践是人们在社会生活中进行的各种实践活动,包括政治、经济、文化等方面的实践。

矛盾论和实践论是辩证唯物主义的两个重要方面,二者之间存在着密切的关系。

矛盾论通过揭示事物内部的矛盾和发展规律,为实践提供了理论指导和方法论基础。

实践论则通过实践活动,验证和发展了矛盾论的理论观点。

矛盾论指导实践,实践又反过来丰富和深化了矛盾论。

二者相互依存、相互促进,共同构成了马克思主义哲学的基本框架和思维方式。

矛盾论和实践论的研究对于我们认识和改造世界具有重要的意义。

通过深入理解和运用矛盾论,我们可以更好地认识事物的本质和规律,把握事物发展的方向和趋势。

《矛盾是事物发展的源泉和动力》说课稿今天我的说课内容是:人教版高中思想政治必修4生活与哲学第三单元第九课第一框《矛盾是事物发展的源泉和动力》,我将以教什么、怎么教、为什么这样教为思路,从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程以及板书设计这七个方面展开我的说课。

一、说教材《矛盾是事物发展的源泉和动力》是人教版教材高三政治必修4第三单元第九课第一框,从这一框开始学习唯物辩证法中最基本的概念——矛盾。

世界是普遍联系和变化发展的,联系的根本内容是矛盾,发展的根本动力也是矛盾。

矛盾的观点是唯物辩证法的根本观点。

矛盾规律即对立统一规律揭示了事物发展的源泉和动力。

矛盾分析法是我们认识世界和改造世界的根本方法。

因而本框题起着承上启下的作用。

二、说学情本课知识相对来说比较难理解,学生整体基础较差,对学习缺乏主动性和积极性,所以,我选择与生活有密切关联的、贴近学生实际的事例为主进行分析,通过课堂问题设置,充分调动起学生参与活动的积极性,引导学生树立自信,激发学生对解决实际问题的渴望,并且要培养学生理论联系实际的能力,从而达到最佳的教学效果。

通过合作探究,培养学生合作意识和竞争意识 ,同时有利于培养学生语言表达能力和敢于展示自我的素养。

三、说教学目标【知识目标】1.识记矛盾、矛盾同一性、斗争性;2.理解矛盾同一性与斗争性的辩证关系;3.掌握矛盾普遍性与特殊性相关原理。

【能力目标】1.通过自学和讨论矛盾相关案例,提高自主学习、合作探究的能力。

2.能辩证看待生活中的矛盾,提高运用矛盾分析法分析和解决实际问题的能力。

【情感态度价值观目标】正确对待生活中矛盾,用矛盾的观点看问题。

四、说教学重难点结合教学内容与学生情况的分析,以及教学目标的确定,我确定了以下教学重点和教学难点。

【重点】理解矛盾同一性与斗争性的辩证关系;掌握矛盾普遍性与特殊性相关原理。

【难点】正确对待生活中矛盾,用矛盾的观点看问题。

五、说教学方法科学合理的教学方法能使教学效果事半功倍,达到教与学的和谐完美的统一。

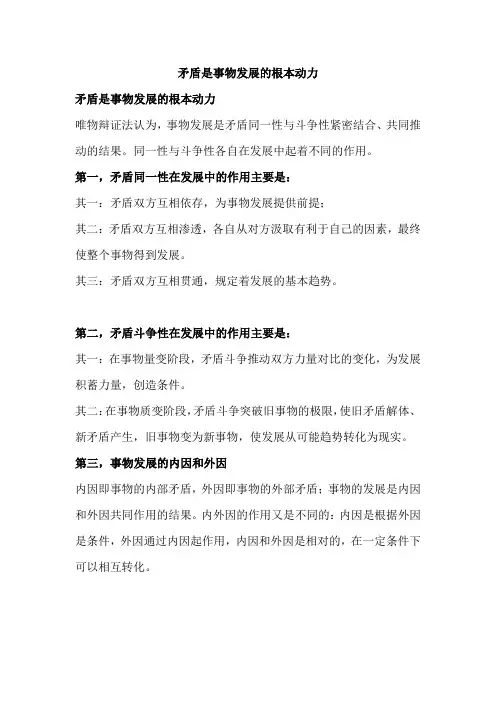

矛盾是事物发展的根本动力

矛盾是事物发展的根本动力

唯物辩证法认为,事物发展是矛盾同一性与斗争性紧密结合、共同推动的结果。

同一性与斗争性各自在发展中起着不同的作用。

第一,矛盾同一性在发展中的作用主要是:

其一:矛盾双方互相依存,为事物发展提供前提;

其二:矛盾双方互相渗透,各自从对方汲取有利于自己的因素,最终使整个事物得到发展。

其三:矛盾双方互相贯通,规定着发展的基本趋势。

第二,矛盾斗争性在发展中的作用主要是:

其一:在事物量变阶段,矛盾斗争推动双方力量对比的变化,为发展积蓄力量,创造条件。

其二:在事物质变阶段,矛盾斗争突破旧事物的极限,使旧矛盾解体、新矛盾产生,旧事物变为新事物,使发展从可能趋势转化为现实。

第三,事物发展的内因和外因

内因即事物的内部矛盾,外因即事物的外部矛盾;事物的发展是内因和外因共同作用的结果。

内外因的作用又是不同的:内因是根据外因是条件,外因通过内因起作用,内因和外因是相对的,在一定条件下可以相互转化。

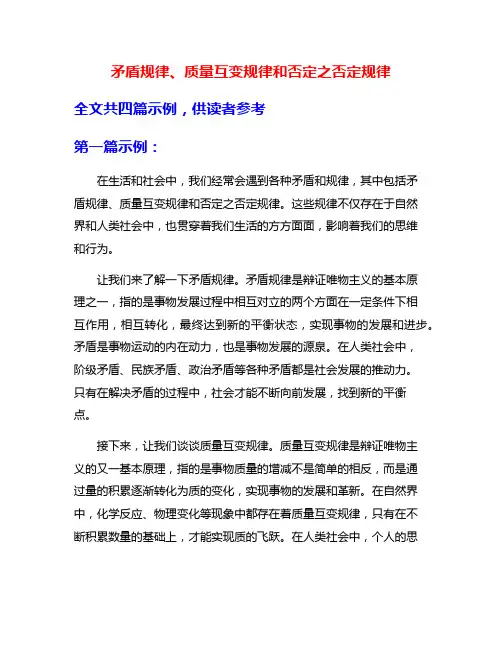

矛盾规律、质量互变规律和否定之否定规律全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:在生活和社会中,我们经常会遇到各种矛盾和规律,其中包括矛盾规律、质量互变规律和否定之否定规律。

这些规律不仅存在于自然界和人类社会中,也贯穿着我们生活的方方面面,影响着我们的思维和行为。

让我们来了解一下矛盾规律。

矛盾规律是辩证唯物主义的基本原理之一,指的是事物发展过程中相互对立的两个方面在一定条件下相互作用,相互转化,最终达到新的平衡状态,实现事物的发展和进步。

矛盾是事物运动的内在动力,也是事物发展的源泉。

在人类社会中,阶级矛盾、民族矛盾、政治矛盾等各种矛盾都是社会发展的推动力。

只有在解决矛盾的过程中,社会才能不断向前发展,找到新的平衡点。

接下来,让我们谈谈质量互变规律。

质量互变规律是辩证唯物主义的又一基本原理,指的是事物质量的增减不是简单的相反,而是通过量的积累逐渐转化为质的变化,实现事物的发展和革新。

在自然界中,化学反应、物理变化等现象中都存在着质量互变规律,只有在不断积累数量的基础上,才能实现质的飞跃。

在人类社会中,个人的思想觉悟、道德水平等也是通过日积月累的积累逐渐改变的,质量互变规律影响着我们的日常生活和社会行为。

让我们来了解一下否定之否定规律。

否定之否定规律是辩证唯物主义的又一基本原理,指的是事物发展过程中经历三个阶段:首先是肯定阶段,然后是否定阶段,最后是否定之否定阶段,也就是在充分否定的基础上,重新肯定,实现事物的更高水平的发展和进步。

在人类社会中,历史的发展也是经过不断的肯定、否定、否定之否定的过程,推动着社会的不断向前发展。

只有在否定与否定之否定的运动中,社会才能不断超越自我,找到更高的发展水平。

矛盾规律、质量互变规律和否定之否定规律是贯穿事物发展和进步的基本规律,它们在不同领域和层面都有着重要的意义。

只有深刻理解和应用这些规律,才能更好地指导我们的思维和行为,促进自身和社会的发展和进步。

让我们共同努力,不断学习和探索,为实现个人和社会的更美好未来而努力奋斗。

第九课唯物辩证法的实质与核心第一框矛盾是事物发展的源泉和动力引言唯物辩证法是马克思主义的重要组成部分,是对事物发展规律的科学认识和理论总结。

其核心概念之一就是矛盾。

本文将从矛盾的实质和核心角度,探讨矛盾作为事物发展的源泉和动力。

一、矛盾的实质矛盾是事物内部相互联系和相互作用的表现。

它是事物发展中存在的普遍规律。

矛盾存在于一切事物的内部,是事物发展的内因和驱动力。

1. 内在的对立统一是矛盾的特点事物内部存在的矛盾是一对对立面的统一体。

矛盾双方相互依存、相互制约、相互转化。

矛盾的存在不是简单的对立和斗争,而是通过对立统一,推动事物的发展和变化。

2. 矛盾的普遍性和特殊性矛盾是事物发展中普遍存在的规律,不存在矛盾的事物是不存在的。

但不同事物之间的矛盾呈现出多样性和特殊性。

3. 实践是矛盾存在和发展的前提矛盾的产生和存在是通过人类社会实践来实现的。

实践是矛盾存在和发展的前提和基础。

只有通过实践,人们才能认识矛盾、解决矛盾,推动事物的发展。

二、矛盾的核心矛盾的核心是在事物发展中起决定作用的主要矛盾。

它是事物内部矛盾中相对主要的矛盾。

1. 主要矛盾与次要矛盾主要矛盾是事物发展过程中决定性的矛盾,具有主导地位和决定作用。

次要矛盾相对次要,随着主要矛盾的改变而改变。

2. 主要矛盾的变化与事物的发展随着事物的发展,主要矛盾的性质和内容会发生变化。

主要矛盾的转化推动着事物发展的前进。

3. 矛盾的主要方面主要矛盾包含着相互依存的两个主要方面。

两个主要方面相互联系,相互作用,共同构成了矛盾的实质。

三、矛盾作为事物发展的源泉和动力矛盾是事物发展的源泉和动力,它推动着事物的前进和变革。

1. 矛盾的斗争推动事物前进矛盾的存在引发矛盾的斗争,斗争推动了事物的前进和发展。

矛盾的解决和转化是事物发展的重要标志。

2. 矛盾的转化推动事物变革随着主要矛盾的改变,事物内部的矛盾会转化为新的矛盾。

这种矛盾的转化是事物进一步发展和变革的动力。

矛盾规律、质量互变规律和否定之否定规律全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:矛盾规律、质量互变规律和否定之否定规律是辩证法的重要原理,是马克思主义哲学的核心概念之一。

这三个规律贯穿于整个哲学体系之中,引领着我们对世界的认识和理解。

本文将围绕这三个规律展开讨论,并阐述其在我们的日常生活中的重要意义。

让我们来谈谈矛盾规律。

矛盾规律是辩证法的基本原理之一,指出矛盾是事物发展的根本动力。

矛盾存在于事物内部,是事物自身发展的内在冲突。

矛盾的存在驱使事物向前发展,推动事物不断变化和进化。

正如老子所说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。

”这句话揭示了事物发展的基本规律,即从一到多,从同一到矛盾,再到整体的统一,如此循环往复。

在我们生活中,矛盾无处不在。

人与自然的矛盾、劳资之间的矛盾、国际关系中的矛盾等等,都是矛盾法则的具体体现。

我们要善于把握矛盾的辩证关系,正确处理各种对立面之间的矛盾,推动事物发展和进步。

让我们来谈谈质量互变规律。

质量互变规律是辩证法的重要规律之一,指出事物的质量在一定条件下会发生逆转,从量变到质变。

当事物的量变达到一定程度时,就会引起质变,进而产生新的性质和特征。

这个规律告诉我们,事物的发展是一个不断变化的过程,从量变到质变再到量变,形成一个循环的过程。

在我们的日常生活中,质量互变规律也是普遍存在的。

水的温度升高到一定程度就会变成水蒸气,熟鸡蛋的蛋白质变白变固等等,都是质量互变规律的具体例子。

我们要关注事物发展的动态过程,善于把握事物的质变规律,推动事物朝着更高的水平发展。

让我们来谈谈否定之否定规律。

否定之否定规律是辩证法的核心原理之一,指出事物的发展是一个不断否定和再否定的过程。

即使事物经历了一次否定,它依然会在更高的层次上得到再次否定,进而推动事物不断向前发展。

这个规律告诉我们,否定是事物发展的必然规律,否定是促进事物前进的力量。

在我们的生活中,否定之否定规律也是普遍存在的。

一个公司经历了一次失败,可能会在失败的基础上吸取教训,改进经营方式,最终获得更大的成功,这就是一种否定之否定的过程。

马哲一分为二的观点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述马哲(马克思主义哲学)是指马克思主义哲学的简称,马哲观点一分为二是指在马克思主义哲学中存在着一个重要的原理,即辩证法的对立统一法则。

这一原理指出任何事物都不是孤立存在的,而是在矛盾的相互作用中发展和变化的。

换言之,马哲观点一分为二是要强调事物的各个方面、各个要素之间存在着矛盾和对立关系,这种对立关系既是事物发展的动力,也是事物发展的边界。

马哲观点一分为二主要包含两个方面的意义。

首先,它强调了事物内部的矛盾和对立关系。

任何一个事物都是由各个矛盾因素组成的,这些矛盾因素可能是对立的,也可能是互相依存的。

例如,在社会生活中,存在着劳动者和资本家之间的矛盾对立关系,也存在着生产和消费之间的互相依存关系。

这些矛盾和对立关系促使事物不断地发展和变化,并推动着社会的进步。

其次,马哲观点一分为二也强调了事物的矛盾和对立关系是相互渗透、相互制约、相互转化的。

这意味着在矛盾的相互作用中,事物的各个方面、各个要素既存在着相互依存的关系,又存在着相互制约的关系。

例如,在经济领域中,生产和消费既相互依存,因为没有生产就没有消费,也没有消费就没有生产;同时又相互制约,因为生产的速度和规模会受到市场需求的制约,而消费的规模和结构也会受到生产能力的限制。

总之,马哲观点一分为二认为事物的发展是通过内部的矛盾和对立关系实现的。

这一观点不仅适用于自然界和社会生活,也适用于思维和认识的发展。

只有充分认识和把握事物的矛盾和对立关系,才能准确把握事物的本质和运动规律,从而更好地指导实践。

马哲观点一分为二在马克思主义哲学中具有重要的理论和实践意义。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以是关于本文的组织结构和各个章节内容的简要介绍。

在这个部分,你可以提供每个章节的主要内容概述,让读者了解整篇文章的框架和内容安排。

例如,你可以写:本文主要探讨了马克思主义哲学中关于一分为二的观点。

文章的结构安排如下:第一部分为引言部分。

矛盾是事物发展的源泉和动力一、教学内容分析课标要求本框题教学内容是贯彻新课程标准规定的“运用生活中的事例,说明事物自身对立统一的辩证关系”的要求。

教材分析这一框共有两目:第一目,矛盾的统一性和斗争性。

世界上的一切事物都包含着两个方面——矛盾的定义——矛盾的两个基本属性——矛盾的同一性——矛盾的斗争性——同一性和斗争性的辩证关系。

这一目的重点是让学生理解世界上的一切事物都包含着矛盾,没有矛盾就没有世界。

第二目,矛盾的普遍性和特殊性。

这一目的逻辑顺序是:事事有矛盾,时时有矛盾——承认矛盾的普遍性是坚持唯物主义的前途——矛盾的特殊性及其三层涵义——矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系——矛盾普遍性和特殊性关系的原理是矛盾问题的精髓。

最后得出结论:马克思主义普遍原理与中国具体实际相结合体现了矛盾普遍性和特殊性的具体的历史的统一。

学习了唯物辩证法的矛盾观,就要学会理论联系实际,学会在生活、学习和工作中进一步运用所学的知识,处理好生活中的实际问题。

学情分析哲学上的矛盾概念高度概括和抽象,对于刚接触这一概念的学生来说,理解有难度,容易将生活中某些矛盾与哲学上的矛盾相混淆,因此,教学中应从具体事例入手,遵循由具体到抽象,再由抽象到具体的认知规律。

二、教学重点与难点教学重点1、矛盾的概念;2、矛盾的普遍性与特殊性的辩证关系教学难点矛盾的普遍性与特殊性的辩证关系三、教学目标分析知识目标◇识记:(1)矛盾的含义;(2)矛盾同一性、斗争性的含义;(3)矛盾普遍性、特殊性的含义。

◇理解(1)矛盾同一性与斗争性的关系;(2)矛盾普遍性原理;(3)矛盾特殊性是区别不同事物、区分事物发展不同阶段的根据;(4)矛盾普遍性与特殊性辩证关系。

◇分析(1)联系实例,分析矛盾含义和矛盾普遍性含义;(2)联系生活实例,分析矛盾特殊性含义及方法论意义;(3)结合现实生活,分析说明矛盾普遍性与特殊性的辩证关系原理。

能力目标(1)通过矛盾同一性与斗争性、矛盾普遍性与特殊性的学习,提高比较分析能力;(2)学会用矛盾普遍性与特殊性辩证关系原理分析问题,以提高辩证分析问题的能力;(3)培养理论联系实际的能力。

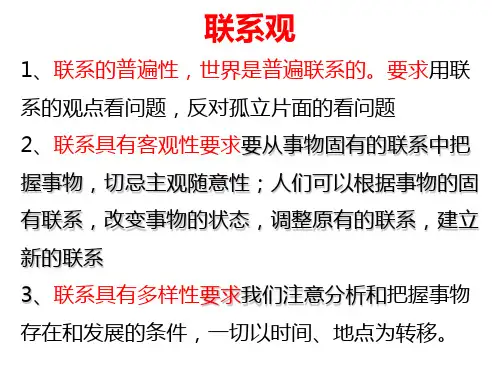

第九课唯物辩证法的实质与核心世界是普遍联系的科学,又是关于世界永恒发展的科学。

联系的根本内容是矛盾,发展的根本动力是矛盾,矛盾就是对立统一,矛盾的观点是唯物辩证法的实质与核心。

是否承认矛盾是辩证法和形而上学两种世界观对立的焦点和根本分歧所在。

根据课程标准,第九课是唯物辩证法的实质与核心。

其内容设计为两个框。

第一框“矛盾是事物发展的源泉和动力〞。

这一框设计了两个目。

〔1〕第一目,矛盾的同一性和斗争性。

这一目的逻辑顺序是:世界上的一切事物都包含着两个方面──矛盾的定义──矛盾的两个基本属性──矛盾的同一性──矛盾的斗争性──同一性和斗争性的辩证关系。

本目的重点是让学生理解世界上的一切事物都包含着矛盾,没有矛盾就没有世界。

〔2〕第二目,矛盾的普遍性和特殊性。

这一目的逻辑顺序是:事事有矛盾,时时有矛盾──承认矛盾的普遍性是坚持唯物主义的前提──矛盾的特殊性及其三层含义──矛盾普遍性和特殊性的辩证关系──矛盾普遍性和特殊性关系原理是矛盾问题的精髓。

最后得出结论:马克思主义普遍原理与中国具体实际相结合表达了矛盾普遍性和特殊性的具体的历史的结合。

学习了唯物辩证法的矛盾观,就要学会理论联系实际,学会在生活、学习和工作中进一步运用所学的知识,处理好生活中的实际问题。

第二框“用对立统一的观点看问题〞这一框设计了两个目。

〔1〕第一目,矛盾分析法是认识事物的根本方法。

这一目的逻辑结构是:在复杂事物的发展过程中有许多矛盾──主要矛盾和次要矛盾──矛盾的主要方面和次要方面──坚持一分为二的矛盾分析法。

本目的重点是让学生理解唯物辩证法既是科学的世界观又是科学的方法论。

认识世界就是认识矛盾,改造世界就是解决矛盾。

懂得用矛盾的观点看问题,掌握矛盾分析法,学会具体问题具体分析,这是我们认识世界和改造世界的根本方法。

〔2〕第二目,具体问题具体分析。

这一目的逻辑结构是:具体问题具体分析的含义──具体问题具体分析是认识事物的基础──具体问题具体分析是解决矛盾的关键。