国内外计算机联锁发展概况共31页

- 格式:ppt

- 大小:2.37 MB

- 文档页数:2

我国计算机联锁系统的发展概况一、概况自20世纪70年代以来,由于微型计算机的问世以及容错技术的发展,一些发达国家相继着手研究计算机联锁系统。

直接原因是期望以通用的集成电子技术取代专用的继电器电路。

这样既降低了元器件的造价,又节省了继电器的维修费用。

于1978年在瑞典首先使用了计算机联锁系统。

此后,美、日、英、德等国家也开发出并使用了计算机联锁系统。

有的国家如日本,自80年代初就停止新建继电联锁系统而代之以计算机联锁系统。

在我国,第一套计算机联锁系统由铁道部通号公司于1984年研制成功并在矿山铁路投入使用。

铁道科学研究院研制的计算机联锁系统于1989年装于郑北编组站峰尾使用。

经过多年的研究改进,计算机联锁设备逐步在我国铁路正线上使用。

铁道部1994年发布的《铁路主要技术政策》中提出“积极采用微机联锁设备”。

根据几年的经验,在“九五”期间铁道部提出积极稳妥地发展计算机联锁设备的政策,并在“九五”的后期针对计算机联锁系统发展中存在的问题进行了整顿,制定了规范管理的措施。

经过审查,明确指定铁道科研院通号所、通号公司研究设计院、北方交通大学“北京微联公司”和通号公司的卡斯柯信号公司4家为计算机联锁系统的研制生产单位;指定上海通信工厂、北京信号工厂、沈阳信号工厂和成都通信工厂为计算机硬件生产厂家。

自整顿后,使我国的计算机联锁设备的开发使用进入到了健康有序的发展阶段。

到2000年底,全国铁路(不包括矿山铁路)已装备了447个车站的计算机联锁设备。

二、计算机联锁系统的优点(一)提高了联锁设备的安全性和可靠性1.安全性。

联锁设备的安全性体现在两个方面:一是功能方面的安全性。

例如,在6502电气集中设备中,当列车在运行过程中,若它的前方的轨道电路发生故障,此时值班人员又误办理了“故障解锁”操作,有可能造成列车在道岔处脱轨或进入异线的危险后果。

在现实中未发生这种严重后果主要是靠规章约束值班人员实现的。

但仍存在隐患。

采用计算机技术后,把类似的隐患克服了。

【原创】DS6--11学习一、计算机联锁概述1、计算机联锁的发展概况。

车站联锁设备经历了从机械联锁到继电联锁的发展过程,并进行过电子联锁的试验,目前正在向计算机联锁发展。

20世纪年代中期,有些国家从设计可靠的计算机硬件入手,应用故障-安全元器件构成计算机联锁,但因价格昂贵,没有得到推广。

20世纪70年代后期,随着电子计算机尤其是微型计算机的迅速发展和推广应用,以及可靠性技术的进步,各国相继研究计算机联锁,从软件入手,采用通用计算机,通过软件冗余来实现故障-安全。

我国第一套计算机联锁设备于1984年在南京梅山铁矿地下运输线正式开通,后陆续在冶金.矿山等铁路试用。

1989年铁道科学研究院通号所研制的计算机联锁系统首先在郑州北编组站峰尾开通,这是计算机联锁系统应用于国家铁路的开始。

以后,铁科院通号所于1993年又在拉滨线平房站安装计算机联锁,通号总公司于1994年在浦口交通站安装计算机联锁,至此,我国铁路开始在铁路干线采用计算机联锁。

铁道科学研究院通号所研制的TYJL-Ⅱ型.TYJL-TR9型计算机联锁于1997年12月通过铁道部技术鉴定。

通号总公司研究设计院研制的DS6-11型.DS6-20型计算机联锁于1999年1月通过铁道部技术鉴定。

北方交通大学(现北京交通大学)研制的JD-1A型计算机联锁于2000年5月通过铁道部技术鉴定。

卡斯柯公司研制的VPI型计算机联锁于2000年8月通过铁道部技术鉴定。

在此过程中,还相继引进了美国.英国德国日本意大利的计算机联锁共20多个站。

由于各方面的原因,主要是不适应我国铁路运输和联锁的特点,实际运用中大多数不理想。

我国的计算机联锁发展非常迅速,现已有数百个车站安装了计算机联锁设备,有的区段已发展为成段计算机联锁。

2、什么是计算机联锁(1)以计算机为主要技术手段实现车站联锁的系统。

(2)用微型计算机和其他一些电子.继电器件组成具有“故障-安全”性能的实时控制系统。

(3)采用计算机控制并实现道岔.进路和信号机之间联锁的设备称为计算机联锁。

世界各国计算机联锁系统的发展作者:金国富来源:《数字技术与应用》2012年第12期摘要:计算机联锁系统的研制成功,填补了我国车站计算机联锁技术领域的空白。

计算机联锁系统采用通信技术、可靠性与容错技术以及“故障—安全”技术实现铁路车站联锁要求的实时控制系统。

各国计算机车站联锁系统发展迅速,历经二十余年的发展,我国铁路计算机联锁从路外到路内,从小站到大站,至今已有千余个车站使用了计算机联锁系统。

关键词:各国计算机联锁系统发展我国计算联锁系统的发展中图分类号:TP3 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2012)12-0173-01车站联锁设备经历了从机械联锁到继电联锁的发展过程,并进行过电子联锁的试验,目前正在向计算机联锁发展。

20世纪年代中期,有些国家从设计可靠的计算机硬件人手,应用“故障一安全”元器件构成汁算机联锁,但因价格昂贵,没有得到推广。

自1927年继电集中联锁装置问世以来,已统治了70多年,社会在发展,技术在进步。

现将世界上主要技术发达国家的计算机联锁系统在技术和应用方面的情况概括如下:1、英国计算机联锁计算机联锁在英国又称为固体联锁(Solid State Interlocking,简称 SSI)。

1985年,SSI系统第一次在明斯顿车站正式使用。

该系统采用分散三级控制方式,为了保证系统的安全性和可靠性采用三取二表决的模式。

系统中参与表决的模块运行单套软件,每一模块与其他两个模块的运算结果相比较以校验自身的运算结果。

目前,SSI系统已在国内外数十个车站安装使用。

2、瑞典计算机联锁瑞典计算机联锁的典型产品有EBILOCK850系统和20世纪90年代初期开发的EBILOCK950系统控制电路、轨道继电器均采用无接点方式的功能块,采取双机热备、单击运行双套软件来提高整个系统的可靠性和安全性。

采用双套软件冗余方式构成以抬高安全计算机,在同一台计算机内装有担负相同功能的A、B两套独立的程序来处理联锁数据,程序A、和程序B计算出的数据先后输出给目标控制器,在那里对数据进行比较,只有当结果一致时才输出控制命令。

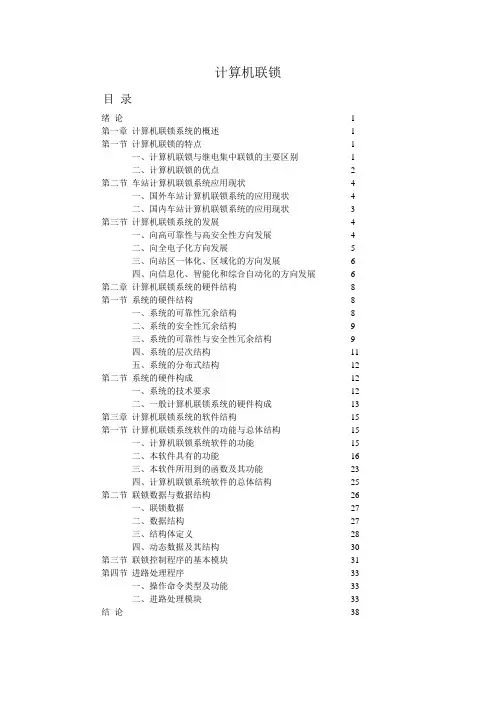

计算机联锁目录绪论 1 第一章计算机联锁系统的概述 1 第一节计算机联锁的特点 1一、计算机联锁与继电集中联锁的主要区别 1二、计算机联锁的优点 2 第二节车站计算机联锁系统应用现状 4一、国外车站计算机联锁系统的应用现状 4二、国内车站计算机联锁系统的应用现状 3 第三节计算机联锁系统的发展 4一、向高可靠性与高安全性方向发展 4二、向全电子化方向发展 5三、向站区一体化、区域化的方向发展 6四、向信息化、智能化和综合自动化的方向发展 6 第二章计算机联锁系统的硬件结构8 第一节系统的硬件结构8一、系统的可靠性冗余结构8二、系统的安全性冗余结构9三、系统的可靠性与安全性冗余结构9四、系统的层次结构11五、系统的分布式结构12 第二节系统的硬件构成12一、系统的技术要求12二、一般计算机联锁系统的硬件构成13 第三章计算机联锁系统的软件结构15 第一节计算机联锁系统软件的功能与总体结构15一、计算机联锁系统软件的功能15二、本软件具有的功能16三、本软件所用到的函数及其功能23四、计算机联锁系统软件的总体结构25 第二节联锁数据与数据结构26一、联锁数据27二、数据结构27三、结构体定义28四、动态数据及其结构30 第三节联锁控制程序的基本模块31 第四节进路处理程序33一、操作命令类型及功能33二、进路处理模块33 结论38绪论铁路信号联锁系统是行车安全的技术保障系统,就技术方面而言,铁路信号系统已经历了机械联锁、电气联锁(继电联锁)等两个阶段,目前我国干线铁路或企业自备铁路上所使用的联锁系统绝大多数仍为继电联锁系统。

受技术条件的限制,继电联锁系统存在着设计与维护工作量大、综合投资费用高、管理能力弱等缺陷。

随着计算机技术的迅速发展,尤其是对于可靠性技术和容错技术的深入研究,计算机联锁技术已日趋成熟,在大力推广使用。

根据各国对计算机联锁的研究和使用情况来看,由于计算机在逻辑功能和信息处理方面具有很强的功能,它非常适用于车站联锁。

Chp4 计算机联锁铁路信号联锁系统是行车安全的技术保障系统,就技术方面而言,铁路信号系统已经历了机械联锁、电气联锁(继电联锁)等两个阶段,目前我国干线铁路或企业自备铁路上所使用的联锁系统绝大多数仍为继电联锁系统。

受技术条件的限制,继电联锁系统存在着设计与维护工作量大、综合投资费用高、管理能力弱等缺陷。

随着计算机技术的迅速发展,尤其是对于可靠性技术和容错技术的深入研究,计算机联锁技术已日趋成熟,在大力推广使用。

根据各国对计算机联锁的研究和使用情况来看,由于计算机在逻辑功能和信息处理方面具有很强的功能,它非常适用于车站联锁。

计算机联锁是用微型计算机和其他一些电子、继电器件以及各种计算机软件组成的具有故障——安全性能的实时控制系统。

随着计算机技术的迅速发展,尤其是对于可靠性技术和容错技术的深入研究,计算机联锁技术已日趋成熟,在大力推广使用。

根据各国对计算机联锁的研究和使用情况来看,由于计算机在逻辑功能和信息处理方面具有很强的功能,它非常适用于车站联锁。

计算机联锁是信号设备采用微机的重要突破口,它的研制成功和推广使用使铁路信号自动控制进入了一个新的阶段。

第一章计算机联锁系统的概述为了保证行车安全和必要的通过能力,信号、道岔与进路之间必须以必要的技术手段保持一定的制约关系和操作顺序,称这种制约关系和操作顺序为联锁,用计算机技术来实现的系统成为计算机联锁系统。

第一节计算机联锁的特点计算机联锁,通常采用通用的工业控制微机,由一套专用的软件来实现车站信号、进路、道岔间的联锁关系,进行联锁关系的逻辑运算和判断。

这就使得计算机联锁与继电集中联锁有明显的区别,也使得计算机联锁具有显著的优点。

一、计算机联锁与继电集中联锁的主要区别1、利用计算机对车站值班员的操作命令和现场监控设备的表示信息进行逻辑运算后,完成对信号机、道岔及进路的联锁和控制;2、计算机发出的控制信息和现场发回的表示信息,均能由传输通道串行传送,可节省大量的干线电缆,并使得采用电缆成为可能;3、用CRT、LCD屏幕显示代替继电联锁的表示盘,大大缩小了体积,简化了结构,方便了使用,提供了比较友好的人机交互环境,可提供比继电集中更丰富的信息和表现形式(例如光带、图形、音响和语音等);4、采用积木式的模块化软件和硬件结构,便于站场变更,并容易实现故障控制、分析等功能。

2023年电子联锁行业市场分析现状电子联锁行业市场分析现状电子联锁是一种基于电子技术的安全装置,用于管控各种设备和系统的运行状态,以确保工业生产或其他领域的安全性和稳定性。

电子联锁市场是一个快速发展的行业,本文将对其市场现状进行分析。

一、市场规模和增长趋势电子联锁市场规模不断扩大。

根据市场研究机构的数据显示,全球电子联锁市场规模在近几年持续增长,预计到2026年将超过100亿美元。

这是由于工业制造、交通运输、电力能源等行业对电子联锁的需求逐年增加。

在市场增长趋势方面,以下几个因素对电子联锁市场的发展起到了重要的推动作用:1. 安全意识提升:随着社会对安全意识的不断提高,各个行业对于设备和系统的安全性要求也越来越高,这促使了电子联锁市场的发展。

2. 技术创新:随着科技的进步,电子联锁技术也在不断革新与发展,新的技术不断涌现,为市场增长提供了更多机会。

3. 政策支持:各国政府对于电子联锁行业的发展给予了一定的政策支持和鼓励,加速了市场的发展。

二、竞争格局和主要参与方电子联锁市场竞争格局相对较为分散。

市场上存在着多家领先的电子联锁供应商,包括ABB、施耐德电气、西门子等大型工业自动化公司。

此外,还有一些专业的电子联锁厂商如Hima、Rockwell Automation等,它们提供全面的电子联锁产品和解决方案。

此外,还有众多中小型的电子联锁供应商,他们主要提供具有特定功能和应用的产品。

竞争主要体现在产品性能、技术创新、售前售后服务以及价格等方面。

三、市场需求和应用领域电子联锁需求广泛且多样化。

电子联锁广泛应用于工业自动化、交通运输、能源电力、医疗设备等各个领域。

以下是主要应用领域:1. 工业制造:电子联锁应用于各种工业设备和生产线,确保工人的安全和生产的连续进行。

2. 交通运输:电子联锁用于铁路、地铁、电车等交通工具和设施的控制系统,确保交通的安全和运行的稳定性。

3. 能源电力:电子联锁用于控制电力设备和系统的运行状态,保障电网的安全稳定运行。

世界范围计算机联锁的发展回顾近20多年来,在运输市场激烈竞争的压力下,各国铁路,特别是发达国家铁路为实现提速、高速和重载运输,积极引进采用新技术,大幅度提高了现代化通信信号设备的装备水平,新型技术系统不断涌现。

一、故障-安全技术的发展随着计算机技术、微电子技术和新材料的发展,故障—安全技术得到了飞速发展。

高可靠性、高安全性的故障—安全核心设备出现了双机热备、“二取二”、“二乘二取二”和“三取二”等不同结构形式,其同步方式有软同步和硬同步。

西门子公司、阿尔斯通公司、日本京山公司、日本日信公司等推出了不同类型的采用硬件同步方式的安全型计算机。

故障—安全技术的提高为高可靠和高安全的铁路信号系统的发展打下坚实的基础。

二、高水平的实时操作系统开发平台实时操作系统(RTOS,Real Time Operation System)是当今流行的嵌入式系统的软件开发平台。

RTOS最关键的部分是实时多任务内核,它的基本功能包括任务管理、定时器管理、存储器管理、资源管理、事件管理、系统管理、消息管理、队列管理、旗语管理等,这些管理功能是通过内核服务函数形式交给用户调用的,也就是RTOS的应用程序接口(API,Application Programming Interface)。

在铁路、航空航天以及核反应堆等安全性要求很高的系统中引入RTOS,可以有效地解决系统的安全性和嵌入式软件开发标准化的难题。

随着嵌入式系统中软件应用程序越来越大,对开发人员、应用程序接口、程序档案的组织管理成为一个大的课题。

在这种情况下,如何保证系统的容错性和故障—安全性成为一个亟待解决的难题。

基于RTOS开发出的程序,具有较高的可移植性,可实现90%以上设备独立,从而有利于系统故障—安全的实现。

另外一些成熟的通用程序可以作为专家库函数产品推向社会,嵌入式软件的函数化、产品化能够促进行业交流以及社会分工专业化,减少重复劳动,提高知识创新的效率。

在铁路这样恶劣工作环境下的计算机系统,对系统安全性、可靠性、可用性的要求更高,必须使用安全计算机,以保证系统能安全、可靠、不间断地工作。