三国两晋南北朝时期的美术3.3 第三章 第三节 宗教美术的兴盛

- 格式:pptx

- 大小:54.19 MB

- 文档页数:2

三国两晋南北朝的⼯艺美术——《中国⼯艺…三国两晋南北朝的工艺美术一、概说1.背景(1)三国两晋南北朝时期是我国历史上⼀个⻓期混战的时代,社会经济、⽂化遭受到严重的摧残和破坏。

(2)这⼀时期是⼀个社会⼤动荡的时期,各⺠族⼈⺠四处迁徙,增加了相互交融的机会,促进了⼿⼯技艺的发展。

(3)三国两晋南北朝时期,北⽅战争频繁,⼤量⼈⼝和⼯业技术⼒量不断向南转移,促进了南⽅的开拓和发展,改变了⻓期以北⽅为⼯艺美术⽣产中⼼的局⾯,⼯艺美术⽣产的重点,开始从北⽅转向南⽅。

2.⼯艺发展的表现(1)⼿⼯业⼯⼈已具有⼀定程度的独⽴和⾃由。

促进了⼯艺品种的发展。

(2)北⽅战争频繁,促进了南⽅的开拓和发展,⼯艺美术⽣产的重点从北⽅转向南⽅。

(3)佛教的流⾏,促进和扩⼤了国内外的交往。

(4)印度僧⼈和⻄域⼯匠为⼯艺⽂化带来了新的成分。

我国吸收并加以消化,创造出了新的⻛格。

二、陶瓷工艺⼈们在陶器制作的⻓期⽣产实践中,致⼒于胎料的精选,窑的改进和⽕度的掌握,把陶器制作得更精致,质地更坚硬细密,以提⾼实⽤性能和外观的纯洁度,因⽽产⽣了瓷器。

1.⻘瓷(1)陶和瓷的区别:①原料不同,陶器⽤黏⼟;瓷器⽤瓷⼟。

②烧窑⽕候温度不同,陶器较低,800℃左右;瓷器较⾼,12000℃左右。

③物理特性不同,陶器质地松脆,有微孔;瓷器质地致密、坚实、不漏⽔,敲击有⾦属声。

(2)产地及其系统三国两晋南北朝的⻘瓷产地,主要是以浙江地区为中⼼。

浙江地区的瓷窑,⼤体上可以分为四个系统。

①曹娥江地区的越窑。

品种繁多,制作精美,是六朝⻘瓷中的翘秀。

②东部瓯江地区的瓯窑。

瓯窑制品的含铁量较越窑低,胎⾊较⽩⽽釉呈淡⻘⾊。

③⻄部⾦、衢地区的婺窑。

婺窑制品含铁量较⾼,故胎⾊泛红,为了取得较好的⾊彩效果,运⽤了化妆⼟。

④北部东苕溪地区的德清窑。

烧制⻘瓷、⿊瓷。

(3)⻘瓷的造型①盘⼝壶。

⿎腹,细颈,⼝呈盘形,因此得名(如图6-1所示)。

②鸡头壶。

是具有时代特⾊的⼀种壶式。

它在盘⼝壶的基础上,肩的⼀⾯加饰⼀个鸡头,另⼀⾯安置把⼿,上接盘⼝(如图6-2所示)。

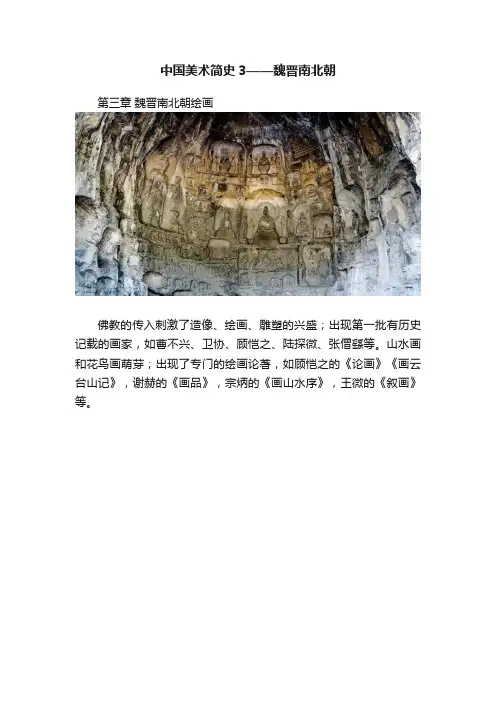

中国美术简史3——魏晋南北朝第三章魏晋南北朝绘画佛教的传入刺激了造像、绘画、雕塑的兴盛;出现第一批有历史记载的画家,如曹不兴、卫协、顾恺之、陆探微、张僧繇等。

山水画和花鸟画萌芽;出现了专门的绘画论著,如顾恺之的《论画》《画云台山记》,谢赫的《画品》,宗炳的《画山水序》,王微的《叙画》等。

一.魏晋南北朝绘画名家(一)曹不兴(三国)最早出名的画家,他的画被称为“吴国八绝”,有落墨为蝇的传说。

(二)卫协(东晋)(三)顾恺之(东晋)字长康,小字虎头。

东晋画家。

精通诗文书画,时称“三绝”。

擅长画肖像、历史人物、道释人物,禽兽等等。

他重视表现人物精神,尤重眼神的描绘,认为人物画中形体的美丑对绘画的意义不是最重要的,而传神的关键是描绘眼睛,所谓“传神写照,正在阿堵中。

”他还善于以绘画的语言刻画对象心理特征和精神风貌,以微小的细节衬托人物的个性和风貌。

他传世的作品有《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图》等。

他为瓦棺寺绘的《维摩诘壁画》被称为“瓦棺寺三绝”之一。

顾恺之是早期的绘画理论家,传世的画论有《论画》《画云台山记》等。

提出“传神写照,正在阿堵中”、“迁想妙得”、“以形写神”等重要论断,对中国画创作及理论发展产生了深远的影响。

《女史箴图》该图是顾恺之的代表作,它据西晋张华的文学作品《女史箴》而作。

《女史箴图》人物刻画生动,是了解顾恺之绘画风格的可靠依据。

该画在内容上,全画分十二段(现存九段),描绘了贵族妇女生活的片段,意在向宫中妇女讲解和规劝封建道德规范。

《女史箴图》局部在技法上,注重用线型来创造绘画的形象。

线条连绵不断,悠缓自然,体现出丰富的节奏感,如“春蚕吐丝”、“春云浮空,流水行地”,将战国以来形成的“高古游丝描”发展到完美的境地。

《洛神赋图》顾氏的代表作品,据曹植《洛神赋》而作,描绘了一个浪漫而伤感的爱情故画。

《洛神赋图》该画卷以故事发展为线索,分段将人物故事情节置于山川环境中展开,人物间的情感主要依靠人物间的相互关系的巧妙处理表现出来。

第五章魏晋南北朝时期的美术公元220年,曹操的长子曹丕篡汉称帝,建都洛阳,国号魏,史称曹魏。

22l年刘备称帝,建都成都,国号汉,史称蜀。

222年孙权称帝,建都建业,国号吴,史称吴。

三家鼎峙,互相攻伐,史称三国。

经过几十年战争,至265年,司马炎篡魏称帝,同年灭蜀,改国号为晋,建都长安,史称西晋,280年灭孙吴,结束三国混战的局面,统一全国。

晋室经八王之乱于317年被迫南迁,建都建业,史称东晋,与北方五胡十六国隔江对峙。

南方历宋、齐、梁、陈之更替,北方经北魏、东魏、西魏、北周、北齐之变迁,史称南北朝。

581年杨坚代北周称帝建隋,589年攻灭南方最后一个王朝陈,统一全国,建都长安,结束长达三百多年的混战局面,为唐代的全面繁荣奠定了基础。

魏晋南北朝时期,在中国历史上既是一个大混战的时代,又是一个民族大融合的时代;既是外来文化源源输入和科技文化大发展的时代,也是文学艺术不依附于权势而进入自觉的时代;同时,也是宗教迷信大泛滥的时代。

当时的思想界极为活跃。

科学文化及文学艺术都取得了前所未有的成就。

魏晋世道混乱,武人弄权,多务实际,礼教束缚遂被打破。

曹氏父子推波助澜,力倡通脱,通脱即随便之义,文人思想随之解放,清谈之风大兴,魏晋风度成为时代思想解放之标志。

南北隔江对峙,战争频仍,生灵涂炭,人们心情苦闷,急需精神寄托之所,佛教乘隙而兴,开窟造像活动相继而起,翻译佛经、研讨佛理形成风气。

注重自我心灵净化,成为社会各阶层特别是文人学士思想行为的突出特点。

与汉代文人相比,魏晋六朝文人淡漠世事,隐居之想颇浓,其思想由外用变为内省,影响于艺术,则表现为艺术已不全为称扬礼教而作,陶冶性情的娱乐功能被强调出来,两汉之载道文艺观变为魏晋六朝之缘情文艺观。

载道强调文艺的从属地位,缘情则突出文艺本身的特性,文艺的独立性得到增强。

山水诗画的兴起,开辟了新的审美领域,山水、花鸟呈现出独立发展的趋势。

山水被视为卧游之景、畅神之具。

人物画由两汉的重外形变为重神韵,以形写神说、气韵生动说应运而生。

试述魏晋南北朝美术发展的成就在咱们聊起魏晋南北朝那段历史啊,那可是个艺术大爆发的时代,虽然那会儿社会动荡不安,但艺术却像野火燎原,烧得那叫一个灿烂。

这时期的美术,简直就是一场视觉盛宴,让人看了直呼过瘾!首先说说这画家吧,那时候的画家可不像现在这么多,但他们个个都是顶尖高手。

就说那东吴的曹不兴,那可是有记载的第一位画家,跟现在的明星似的,一举一动都引人关注。

但真正让咱们记住的,还得是“六朝三杰”——顾恺之、陆探微、张僧繇。

这三位大佬,简直就是那个时代的绘画界扛把子。

顾恺之,人称“画绝”,他的画啊,那叫一个传神。

他画的人物,线条流畅得跟春蚕吐丝似的,又轻盈又带劲儿,看着就让人舒服。

而且啊,他特别注重人物的精气神,画里的人物就像活的一样,能跟你眼神交流呢。

他的《女史箴图》《洛神赋图》,那都是传世名作,看一眼就能感受到那种仙气飘飘的感觉。

陆探微呢,也是个了不得的人物。

他的画,那叫一个“秀骨清像”,看着就让人觉得清爽。

他画的人物,都是那种瘦瘦高高的,特别有气质。

而且啊,他的画还特讲究意境,看他的画,就像是在品一壶好茶,越品越有味儿。

张僧繇就更厉害了,他画龙点睛的故事,那可是家喻户晓。

他画的山水、人物、佛像,那都是一绝。

特别是他画的山水,虽然那时候的山水画还没那么成熟,但他已经能画出那种云雾缭绕、山水相依的感觉了。

而且他还有个独门绝技——“没骨山水”,就是用色彩直接画,不用线条勾勒,那效果,简直就像真的一样。

除了这“六朝三杰”,那时候的画家们还特别喜欢画各种各样的题材。

人物画就不用说了,那时候的人物画已经达到了炉火纯青的地步。

山水画也开始崭露头角了,虽然还没那么成熟,但已经有了自己的风格和特点。

花鸟画也开始有人画了,虽然作品不多,但已经能看到那种生机勃勃的气息了。

那时候的雕塑家们也不甘示弱啊,他们雕刻的佛像、人物像,那都是栩栩如生。

特别是那些佛像,看着就让人心生敬畏。

那时候的佛教艺术也特别发达,各地都在建寺庙、开石窟。

魏晋南北朝时期的绘画魏晋南北朝从事绘画⼯作的主⼒仍然是⼯匠,但史书缺乏记载,⽆从查考。

⽂⼈中乃⾄帝王从事绘画者,画史记载不下⼏⼗⼈。

三国始帝王将相善画,表明绘画⾝价已不同于以前。

其中吴曹不兴在绘画史上最为知名。

两晋画家⼤增,晋明帝司马绍善画佛像。

西晋画家最有名者当推卫协,葛洪称之为“画圣”,其主要贡献在于创⽴了时代新风,“古画皆略,⾄协始精”。

东晋王?、王羲之、王献之三代,皆善书画,是⾃觉地将书画⽂结合在⼀起的书画家,王⽒的理论与实践对⽂⼈画的发展⽆疑具有深远的影响。

⼀、主要画家及其作品 戴逵(?-396年),字安道,谯郡铚(今安徽亳县)⼈,后移居会稽剡县(今浙江嵊县)。

聪明博学,好谈论,善属⽂,能⿎琴,⼯书画,精雕刻,巧艺靡不毕⼯,堪称⽂艺全才。

戴逵特长于铸造和雕刻佛像,是最早创造使⽤夹纻漆塑像的艺术家,还是有名的⼈物画家和⼭⽔画家。

戴逵的理论,为以后王微、宗炳、谢灵运等⼈继承,成为⼭⽔画创作的指导思想。

戴逵之⼦戴勃、戴顒,也是知名的画家和雕塑家。

南北朝绘画以南朝为盛,画家地位亦较⾼,南朝画家中名声最著者为陆探微,陆探微特善肖像画,其⽤笔“笔迹劲利,如锥⼑焉,似觉⽣动”。

与顾恺之、张僧繇齐名。

宗炳(372-433年),字少⽂,南阳涅阳(今河南镇平县)⼈,著名⼭⽔画家和书法家。

终⽣隐居,不乐为官。

好⼭⽔,爱远游,妙善琴书,精于⾔理,所著《画⼭⽔序》是中国绘画史上最早的⼭⽔画理论⽂章,影响深远。

这篇画论提出了⼀些很重要的理论问题:⾸先,他提出了哲学与艺术殊途同归说:“圣⼈以神法道⽽贤者通,⼭⽔以形媚道⽽仁者乐”,都是为了净化⼈的⼼灵,“澄怀观道”;第⼆,⾸次明确提出⼭⽔画透视原理的运⽤:“竖画三⼨,当千仞之⾼;横墨数尺,体百⾥之远”;第三,强调艺术对⾃然加⼯提炼;第四,把“畅神”即陶冶情操的作⽤视为⼭⽔画的⾸要功能:“神之所畅,孰有先焉”。

王微(414-453年),字景⽞,⼭东琅琊临沂⼈。

少好学,⽆不通览,善属⽂,能书画,解⾳律、医⽅、阴阳术数。

魏晋南北朝时期宗教对美术的影响-美术论文-艺术论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——【内容摘要】魏晋南北朝是中国历史上政权更迭最频繁的时期,除了道家思想玄学之风的兴盛,佛教也开始传入中原。

这一时期宗教与美术都得到很大发展,并且二者关系互相影响,是中国画和中国画论最重要的部分,也是中国美术和中国美术理论研究的基础。

伴随着这一时期文人、士大夫们对精神生活愈来愈高的追求,各个文化种类之间的互相影响,终于出现了专业画家绘画创作繁荣的景象。

【关键词】佛教;玄学;绘画理论;民间美术一、魏晋南北朝时期佛教的传播由魏至隋的360余年中,中原大地历经30余个大小王朝交替、兴灭。

在此期间,少数民族对北方的侵袭对当时的社会经济有一定程度的破坏,但是换个角度来看,在这个过程中,也给少数民族的文化发展带来一些契机,他们在不断吸取中原文化的同时,也在完善自身文化的形态。

值得一提的是,玄学是由中国魏晋时期到宋朝中叶之间出现的一种崇尚老庄的而衍生出来的学术,也可以把它看作道家的一种新型表现方式,道家玄学是除了儒学外唯一被定为官学的学问。

在那个动荡的时代,除了道家思想玄学之风的兴盛,佛教也开始传入中原,这两种文化在中原大地上相互影响。

一开始佛教为了扩大在中原地区的影响力,有逐渐附会玄学的发展趋势,甚至以玄学语言阐述佛理,这给佛教带来的结果是其发展大为盛行。

二、相关的美术流派和发展魏晋南北朝时期的艺术家继承和发扬了汉代绘画艺术,他们在对其进行完善和改造后,逐渐使其呈现出更丰富和多元化的艺术面貌。

汉代之前的绘画基本上是不自觉的艺术,画的物件一般都是石、砖等代表忠孝的古板产物,并且大部分物件伴随有巫术的性质,逐渐成为宗教信仰的附属。

可以说,魏晋之前的艺术大多为的玩物或者手段的附属品;直到魏晋时期,绘画等艺术创作才被用于观赏,并开始作为的存在而成为欣赏的对象,即自觉的艺术。

在这个时期,民间美术活动逐渐兴盛起来,艺术家的创作技巧不断提高,出现了嘉峪关墓室砖画、司马金龙墓漆屏风画等有着成熟技巧的作品,这也阐释了美术的发展是依靠民间活动和专业创作相互促进的。

TEXT/马钰宗教美术的到来——以魏晋南北朝为例宗教,是一种信仰,它起源于早期人类社会落后的生产力水平和阶级社会中的阶级压迫,它反映了人们对现实处境的无奈,以及对美好的另一个世界的向往,是人们在苦难的生活中虚幻出来的一种精神寄托。

宗教有着很强的政治性,宗教一经产生,就不可避免地带有政治性的因素。

美术是一种重要的艺术形式,它表现了人的心灵场景和本能欲望,同时传达了人们发自内心的情感,它既是对现实的摹仿,又是艺术家理念的感性表达。

由二者的基本含义可以看出,宗教与美术是两种不同的社会意识形态,它们有着本质上的区别。

但是,终究是“人创造了宗教,而不是宗教创造了人”。

①它们从起源上就有着密不可分的关系,美术的起源就是在原始人对巫术的信仰和宗教的崇拜中产生并发展出来的。

黑格尔认为:“宗教往往利用艺术来使我们更好地感到宗教真理,或是用图像说明宗教真理以便想象,在这种情形之下,艺术确实在为和它不同的一个部门服务”。

②其实,美术也在不同的方面上借助于宗教,宗教在某种程度上为美术创作提供了题材,同时也影响着美术思潮、艺术手法和表现方式。

在宗教抽象的人与人的意识交流中,有必要运用美术的造型来表达,因为美术也算是情感的载体,并且,宗教与艺术所表达的都是人们现实的生活上所希望的境界,也是一种在现实社会的影响下把精神世界作为根本的感性认识,它们不但在表达方式上有共同点,在精神上也是相通的。

宗教和美术的关系在不同的历史时期所表现出的社会影响也是不同的。

自汉代佛教传入我国起,历经魏晋南北朝的发展,在隋唐时达到鼎盛而后逐渐走向衰落。

在佛教传入之前两汉时期的人们被强制性的要求以儒教的标准来衡量自己,它完全不重视个体在情感上的自由选择,被压抑的心灵激发了人们个性的发展。

而佛教的信仰以及道教的教义正是以自主信仰为前提的,这正中了人们心中“天命”、“因果”的心理。

虽然佛教的传入初期是在汉代,但是由于当时的佛教刚刚传入,还不为人们所熟悉,因此在当时产生的影响也是有限的,直至东汉末年由于连年战乱,人们饱受战乱之苦,渴望平静安定的生活,佛教的普度众生也正好符合了当时人民的意愿,于是从三国开始至魏晋南北朝以及之后的历代,不论是朝廷内还是平民间都有了很多信仰佛教的人们。