中国古代文学史第四卷(1)概述

- 格式:ppt

- 大小:243.50 KB

- 文档页数:23

中国古代文学史之四一、明代文学的分期及各期概况前期:元代文学的余波和明代中后其文学突变的准备。

中古文学的最后阶段。

1、人心思治、崇拜英雄的思潮;2、精神解放且富有时代使命感的文人;3、作家的忧患意识;4、作品:《三国志通俗演义》、《水浒传》的编著,南戏的中兴,宋濂、刘基、高启等的诗文;5、经济复苏又使士人的忧患意识消蚀,文化专制使创作产生不安全感,文学创作贵族化。

(二)后期:明代中叶,文学变革突飞猛进。

进入近古文学。

1、城市及商业的繁荣、市民阶层的壮大、统治阶级的腐朽、思想控制的松动、王阳明心学的流行;2、章回体小说编著的热潮——《三国志通俗演义》、《水浒传》的刊行,《西游记》、《金瓶梅》的问世;3、戏曲传奇体制的定型和变革——三大传奇、临川四梦;4、诗文的复古和革新——前后七子、唐宋派、公安派、竟陵派;5、短篇小说的繁荣——三言二拍;6、社会危机使理性回归,重新强调文学的社会功用;二、为什么人们常把小说作为明代最具时代特征的文学样式?在明代各类文学体裁的发展中:(一)章回小说的发展和定型,是明代对中国文学作出的最为宝贵的贡献。

是中国古代长篇大论主要的、甚至是唯一的体裁。

白话短篇小说的兴起。

如:三言、二拍。

《三国志演义》一、成书过程不仅是我国章回小说的开山作品,也是我国最有成就的长篇历史小说。

(一)历史的真实:三国的历史,《三国志》及注提供了素材。

(二)民间从晚唐到元末一直流传和丰富着三国的故事,并有“尊刘贬曹”的倾向。

(三)金元时期大量的三国戏.(四)罗贯中在长期的众多的群众传说和民间艺人创作的基础上创作了《三国志演义》。

三、分析《三国志演义》中“拥刘反曹”的思想倾向。

A传统:中国古代的通俗文艺有“正”与“邪”的传统,《三国志演义》也继承了这一传统。

C 历史背景:正统史学一般都奉蜀汉为正统,民间故事也有尊刘贬曹的倾向。

D思想背景:在宋元以来民族矛盾尖锐的时候,“人心思汉”、“恢复汉室”正是汉族人民共同的心愿,把既是“汉室宗亲”又是“仁君”的刘备奉为正统,最能迎合大众的接受心理和美好愿望。

中国古代文学史第四卷笔记整编第四卷明清文学绪论一、明代文学两个主要特征1、雅俗互动:雅与俗的相互靠近、相互影响,形成互动之势。

A雅文艺与俗文艺之区别创作队伍:士大夫文人与民间下层文人地位:正统与小道末技作品风格上讲:典雅精工与浅近俚俗B明代文学雅俗互动的具体表现首先,小说戏曲等俗文学向雅的靠近:四大奇书、三言二拍、传奇戏曲品格的提升,文化历史内涵的深化其次,正统诗文创作向俗的靠近:真诗在民间,”但有假诗文,无假山歌”。

2、个性解放思潮与文学主情思潮的流行。

A明初文化政策及对文艺的影响三部《大全》(《四书大全》《性理大全》《五经大全》),程朱理学在社会文化中占据了绝对统治地位:八股文、道学体诗、教化派戏曲产生。

B阳明心学对社会文化思想的影响王阳明(守仁)的“致良知”“知行合一”、个体主体意识的解放,对理学之冲击;王学后人,即泰州学派王艮等人怀疑以孔子是非为是非的传统观念,宣称“百姓日用条理处,即是圣之条理处。

”(王艮《心斋先生全集》卷三《语录》。

)李贽:“穿衣吃饭,即是人伦物理;除却穿衣吃饭,无伦物矣。

”(李贽《焚书》卷一《答邓石阳书》),大胆肯定人的私心私欲:“人必有私而后其心乃见,若无私则无心矣。

”(《藏书》卷三二《德业儒臣后论》),从而将人的私欲价值推向了极端。

C 个性解放思潮内涵在泰州学派和李贽等人的影响下,肯定人的私心私欲、追求个性自由、张扬世俗享乐成为明代中后期一股主要文化社会思潮,后人称之为个性解放思潮。

正面影响:反叛传统,张扬个性,负面影响:放纵过度,纵情声色,色情文学的流行D李贽“童心说”与文坛主情思潮“童心者,最初一念之本心”,“夫童心者,真心也,若以童心为不可,是以真心为不可也…天下之至文,未有不出于童心焉者也。

”(《焚书》卷三《童心说》)。

童心,即赤子之心,未受后天污染的自然纯真之情。

“童心说”视自然之情为文学产生的直接动因,影响到了一大批文学家:如徐渭主张“古人之诗本乎情”(《徐文长三集》卷一九《肖甫诗序》)。

古代文学史第四册第七编明代文学第一章《三国志演义》与历史演义的繁荣1、白话小说就题材内容而言分为:世情小说、神魔小说、历史演义和英雄传奇。

2、历史演义小说的典范是(《三国志演义》),取材于(《三国志》),最早刊本是(嘉靖本《三国志通俗演义》),万历年间吴观明刊《李卓吾先生批评三国志》本,240回合并成120回。

清康熙年间,毛纶、毛宗岗父子以李卓吾评本为基础,参考了“三国志传本”,对回目和正文做了较大的修改、增删,并做了详细的评点,这就是毛本《三国》。

现存最早的三国讲史话本有元至治年间建安虞氏刊印的《三国志平话》和内容大致相同的《三分事略》。

清代章学诚认为《三国志演义》是“七分事实,三分虚构”(《丙辰札记》)。

3、罗贯中:名本,字贯中,号湖海散人。

另有杂剧《赵太祖龙虎风云会》一种。

4、历史演义在明清还包括(列国系)、(隋唐系)和时事小说三类,鲁迅称之为(元明以来之讲史)。

5、余邵鱼《列国志传》:目前所见最早的有关列国故事的通俗小说。

这部小说在《武王伐纣平话》《七国春秋平话》《秦并六国平话》等讲史话本基础上,据正史,采杂说,以时间为经,以国别为纬,叙述了从商纣灭亡到秦并六国800年的历史。

明末冯梦龙将其增补改写成《新列国志》,成为一部东周列国的演义小说。

清代乾隆时,杨庸将其删并,名为《列国志辑要》,同时蔡元放将《新列国志》略作删改润色后,加入一些夹注和评点,易名为《东周列国志》,共23卷108回,成为最后通行本。

6、《唐书志传通俗演义》与《隋唐两朝志传》是明代较早的两部隋唐系统的历史演义小说。

稍后文学性较强的还有《隋炀帝艳史》(根据《迷楼记》《海山记》《开河记》散步小说以及正史和其他史料编写而成)《隋史遗文》两书。

清代康熙年间。

禇人获将《隋唐两朝志传》《隋炀帝艳史》《隋史遗文》以及唐代卢肇所撰的《逸史》等剪裁连缀成《隋唐演义》一书。

稍后的《说唐演义全传》虽也取材隋唐故事,但实质上已经属于英雄传奇小说一类了。

明代文学一:复杂的社会环境二:文人思想的禁锢(程朱理学,八股文,文字狱)三:明代文学的发展:前期:衰微冷落,短期繁荣诗歌:吴中四杰:高启、杨基、张羽、徐贲。

台阁体(三杨:杨浦,杨士奇,杨荣)茶陵派:李东阳散文:明初三大家:宋濂,刘基,高启。

小说:《三国志通俗演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅》(章回体小说)戏曲:宫廷派杂剧,朱权《卓文君私奔相如》,曲纶《太和正音谱》朱有燉的喜庆剧,神仙剧,苍义道德剧传奇:邱睿《五伦金备记》邵璨《香囊记》四大奇书:《三国演义》,《水浒传》,《西游记》,《金瓶梅》中期:沉寂,肃杀,小说空白,诗歌粉绝现实,戏曲宣扬礼教诗文:吴中四大才子,(唐寅,祝允明,文微明,周文宾)唐宋派:唐顺之,王慎中,归有光杂剧:王九思、康海的《中山狼》——东郭先生和狼三大传奇:《宝剑记》(李开先),《浣纱记》(梁辰鱼)《鸣凤记》(王世贞)后期:高度繁荣诗文:李贽童心说,公安派(三袁;袁宏道、袁中道、袁宗道)竟陵派:钟惺,谭元春小品文的兴盛,张岱《西游七月半》小说:长篇《西游记》、《金瓶梅》白话短篇“三言,二拍”:冯梦龙的《警世通言》、《醒世恒言》、《喻世明言》,和凌蒙初的《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》。

"三言"内容广泛,从各个角度,不同程度地反映了当时市民阶层的生活面貌和思想感情。

作者编辑"三言"的目的,在于劝谕、警诫、唤醒世人,有明确的社会功能。

“三言”所收录的作品,无论是宋元旧篇,还是明代新作和冯梦龙拟作,都程度不同地经过冯梦龙增删和润饰。

这些作品,题材广泛,内容复杂。

有对封建官僚丑恶的谴责和对正直官吏德行的赞扬,有对友谊、爱情的歌颂和对背信弃义、负心行为的斥责。

更值得注意的,有不少作品描写了市井百姓的生活。

戏剧;杂剧徐渭的“四声猿”:《渔阳三弄》、《翠乡梦》、《雌木兰》,《女状元》。

沈汤之争:明万历朝,戏曲界同时出现了汤显祖和沈璟两位大家。

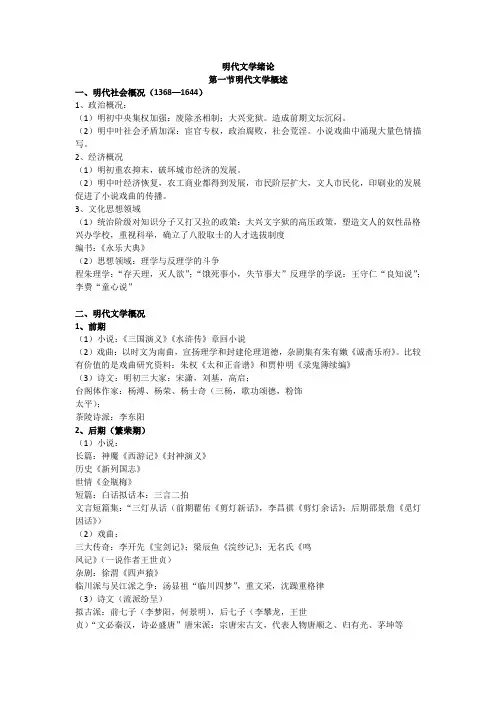

明代文学绪论第一节明代文学概述一、明代社会概况(1368—1644)1、政治概况:(1)明初中央集权加强:废除丞相制;大兴党狱。

造成前期文坛沉闷。

(2)明中叶社会矛盾加深:宦官专权,政治腐败,社会荒淫。

小说戏曲中涌现大量色情描写。

2、经济概况(1)明初重农抑末,破坏城市经济的发展。

(2)明中叶经济恢复,农工商业都得到发展,市民阶层扩大,文人市民化,印刷业的发展促进了小说戏曲的传播。

3、文化思想领域(1)统治阶级对知识分子又打又拉的政策:大兴文字狱的高压政策,塑造文人的奴性品格兴办学校,重视科举,确立了八股取士的人才选拔制度编书:《永乐大典》(2)思想领域:理学与反理学的斗争程朱理学:“存天理,灭人欲”;“饿死事小,失节事大”反理学的学说:王守仁“良知说”;李费“童心说”二、明代文学概况1、前期(1)小说:《三国演义》《水浒传》章回小说(2)戏曲:以时文为南曲,宣扬理学和封建伦理道德,杂剧集有朱有嫩《诚斋乐府》。

比较有价值的是戏曲研究资料:朱权《太和正音谱》和贾仲明《录鬼簿续编》(3)诗文:明初三大家:宋潇,刘基,高启;台阁体作家:杨溥、杨荣、杨士奇(三杨,歌功颂德,粉饰太平);茶陵诗派:李东阳2、后期(繁荣期)(1)小说:长篇:神魔《西游记》《封神演义》历史《新列国志》世情《金瓶梅》短篇:白话拟话本:三言二拍文言短篇集:“三灯从话(前期瞿佑《剪灯新话》,李昌祺《剪灯余话》;后期邵景詹《觅灯因话》)(2)戏曲:三大传奇:李开先《宝剑记》;梁辰鱼《浣纱记》;无名氏《鸣凤记》(一说作者王世贞)杂剧:徐渭《四声猿》临川派与吴江派之争:汤显祖“临川四梦”,重文采,沈躁重格律(3)诗文(流派纷呈)拟古派:前七子(李梦阳,何景明),后七子(李攀龙,王世贞)“文必秦汉,诗必盛唐”唐宋派:宗唐宋古文,代表人物唐顺之、归有光、茅坤等公安派:袁宗道、袁宏道、袁中道,“独抒性灵”竟陵派:钟惺,谭元春三、明代文学总体特征1、小说、戏曲等俗文学的地位不断提高,各类创作呈百花争艳、全面繁荣的局面2、文学流派纷呈,论争不断3、民间艺人和下层文人跻身文坛,雅文学与俗文学呈现空前的融合4、追求文学的独立性与主体性,要求文学表达真情,肯定自我,实现对个体意识和欲望的表达本节重点1、明代社会概况及其对文学发展的影响2、明代文学概况尤其是小说戏曲的发展情况3、明代文学的总体特征第二节中国古代小说概论一、小说的概念及其地位1、琐屑的言谈,浅显的道理《庄子·外物篇》”饰小说以干县(悬)令,其于大达亦远矣”2、形式短小零碎的言谈西汉末桓谭《新论》”若其小说家,合从残小语,近取譬喻,以作短书,治其身家,有可观之辞。

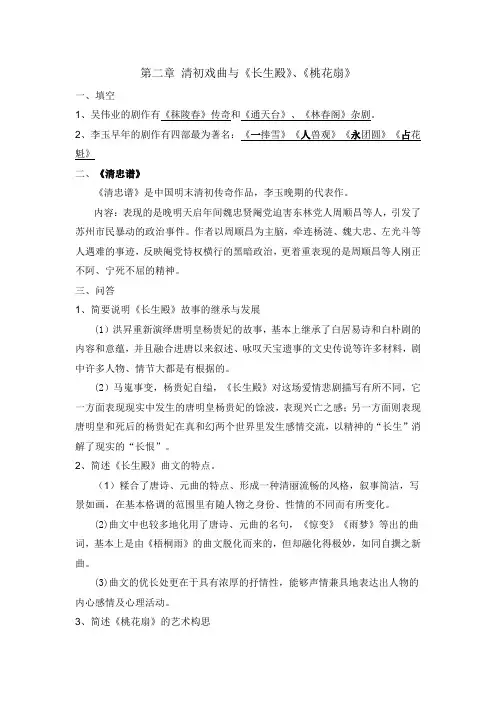

第二章清初戏曲与《长生殿》、《桃花扇》一、填空1、吴伟业的剧作有《秣陵春》传奇和《通天台》、《林春阁》杂剧。

2、李玉早年的剧作有四部最为著名:《一捧雪》《人兽观》《永团圆》《占花魁》二、《清忠谱》《清忠谱》是中国明末清初传奇作品,李玉晚期的代表作。

内容:表现的是晚明天启年间魏忠贤阉党迫害东林党人周顺昌等人,引发了苏州市民暴动的政治事件。

作者以周顺昌为主脑,牵连杨涟、魏大忠、左光斗等人遇难的事迹,反映阉党恃权横行的黑暗政治,更着重表现的是周顺昌等人刚正不阿、宁死不屈的精神。

三、问答1、简要说明《长生殿》故事的继承与发展(1)洪昇重新演绎唐明皇杨贵妃的故事,基本上继承了白居易诗和白朴剧的内容和意蕴,并且融合进唐以来叙述、咏叹天宝遗事的文史传说等许多材料,剧中许多人物、情节大都是有根据的。

(2)马嵬事变,杨贵妃自缢,《长生殿》对这场爱情悲剧描写有所不同,它一方面表现现实中发生的唐明皇杨贵妃的馀波,表现兴亡之感;另一方面则表现唐明皇和死后的杨贵妃在真和幻两个世界里发生感情交流,以精神的“长生”消解了现实的“长恨”。

2、简述《长生殿》曲文的特点。

(1)糅合了唐诗、元曲的特点、形成一种清丽流畅的风格,叙事简洁,写景如画,在基本格调的范围里有随人物之身份、性情的不同而有所变化。

(2)曲文中也较多地化用了唐诗、元曲的名句,《惊变》《雨梦》等出的曲词,基本上是由《梧桐雨》的曲文脱化而来的,但却融化得极妙,如同自撰之新曲。

(3)曲文的优长处更在于具有浓厚的抒情性,能够声情兼具地表达出人物的内心感情及心理活动。

3、简述《桃花扇》的艺术构思《桃花扇》运用了“借离合之情,写兴亡之感”的艺术构思,结构严谨,组织巧妙。

剧本以一生一旦的爱情悲欢为主线,串联起南明政权各派各系以及社会中各色人物的活动与矛盾斗争,纷繁错综、起伏转折而有条不紊、不枝不蔓。

在侯、李爱情这条主线中,作者又以一把宫扇作为贯穿之物,让它在情节发展的关键时刻多次出现,充分发挥了这个小道具的作用;桃花扇既是侯、李坚贞爱情和高尚节操的象征,也是马、阮之流祸国殃民的见证,因而成为离合之情与兴亡之感的凝聚点,体现了“南明兴亡,遂系之桃花扇底”的艺术匠心。

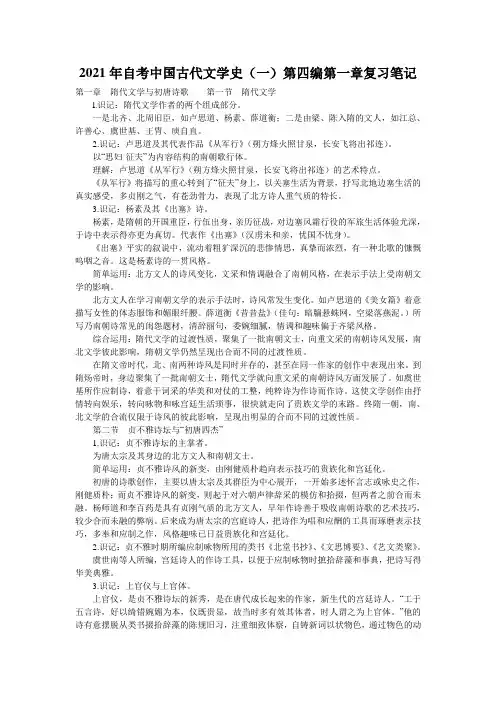

2021年自考中国古代文学史(一)第四编第一章复习笔记第一章隋代文学与初唐诗歌第一节隋代文学l.识记:隋代文学作者的两个组成部分。

一是北齐、北周旧臣,如卢思道、杨素、薛道衡;二是由梁、陈入隋的文人,如江总、许善心、虞世基、王胄、庾自直。

2.识记:卢思道及其代表作品《从军行》(朔方烽火照甘泉,长安飞将出祁连)。

以“思妇-征夫”为内容结构的南朝歌行体。

理解:卢思道《从军行》(朔方烽火照甘泉,长安飞将出祁连)的艺术特点。

《从军行》将描写的重心转到了“征夫”身上,以关塞生活为背景,抒写北地边塞生活的真实感受,多贞刚之气,有苍劲骨力,表现了北方诗人重气质的特长。

3.识记:杨素及其《出塞》诗。

杨素,是隋朝的开国重臣,行伍出身,亲历征战,对边塞风霜行役的军旅生活体验尤深,于诗中表示得亦更为真切。

代表作《出塞》(汉虏未和亲,忧国不忧身)。

《出塞》平实的叙说中,流动着粗犷深沉的悲惨情思,真挚而浓烈,有一种北歌的慷慨呜咽之音。

这是杨素诗的一贯风格。

简单运用:北方文人的诗风变化,文采和情调融合了南朝风格,在表示手法上受南朝文学的影响。

北方文人在学习南朝文学的表示手法时,诗风常发生变化。

如卢思道的《美女篇》着意描写女性的体态服饰和媚眼纤腰。

薛道衡《昔昔盐》(佳句:暗牖悬蛛网,空梁落燕泥。

)所写乃南朝诗常见的闺怨题材,清辞丽句,委婉细腻,情调和趣味偏于齐梁风格。

综合运用:隋代文学的过渡性质,聚集了一批南朝文士,向重文采的南朝诗风发展,南北文学彼此影响,隋朝文学仍然呈现出合而不同的过渡性质。

在隋文帝时代,北、南两种诗风是同时并存的,甚至在同一作家的创作中表现出来。

到隋炀帝时,身边聚集了一批南朝文士,隋代文学就向重文采的南朝诗风方面发展了。

如虞世基所作应制诗,着意于词采的华美和对仗的工整,纯粹诗为作诗而作诗。

这使文学创作由抒情转向娱乐,转向咏物和咏宫廷生活琐事,很快就走向了贵族文学的末路。

终隋一朝,南、北文学的合流仅限于诗风的彼此影响,呈现出明显的合而不同的过渡性质。

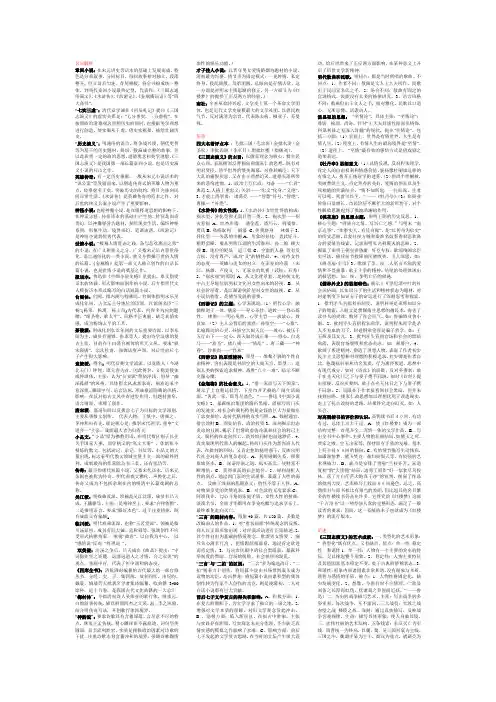

名词解释章回小说:在宋元讲史等话本的基础上发展而成。

特色是分章叙事,分回标目,每回故事相对独立,段落整齐,但又前后勾连、首尾相接,将全书构成统一整体。

到明代章回小说最终定型,代表作:《三国志通俗演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅词话》等“四大奇书”。

“七实三虚”:清代章学诚在《丙辰札记》提出《三国志演义》的虚实关系是:“七分事实,三分虚构”。

在按照政治道德观念重塑历史的同时,也根据美学理想进行创造,使实服从于虚。

借史实框架,描绘壮阔历史。

“历史演义”:用通俗的语言,将争战兴废、朝代更替等为基干的历史题材,组织、敷演成完整的故事,并以此表明一定的政治思想、道德观念和美学理想。

《三国志演义》是我国第一部长篇章回小说,也是历史演义小说的开山之作。

英雄传奇:有一定历史根据,一般从宋元小说话本的“说公案”等发展而来,以塑造传奇式的英雄人物为重点,故事虚多于实。

突破历史的制约,将目光移向民间日常生活。

《水浒传》是英雄传奇的范本之作,对后世的侠义公案小说产生了重要影响。

神怪小说:也称神魔小说,是在儒释道思想的影响下,在神话志怪、传奇话本的基础上产生的。

特征是尚奇贵幻,以神魔怪异为题材,参照现实生活,编织神怪系列,形象生动、境界奇幻、笔调诙谐。

《西游记》是神怪小说的优秀代表。

世情小说:“极摹人情世态之歧,备写悲欢离合之致”的小说,有广义和狭义之分。

广义指宋元后内容世俗化、语言通俗化的一类小说。

狭义专指描写世俗人情的长篇。

《金瓶梅》是第一部文人独立创作的白话长篇小说,也是世情小说的奠基之作。

拟话本:鲁迅在《中国小说史略》里提出,原义指受话本的体裁、形式影响而创作的小说。

后专指明代文人模仿话本形式编写的白话短篇小说。

台阁体:台阁,指内阁与翰林院。

台阁体指明永乐至成化年间,占文坛主导地位的诗派。

以馆阁名臣”三杨”(杨荣、杨溥、杨士奇)为代表。

内容多为应制题赠,“颂圣德,歌太平”。

风格平正典丽,缺乏真情实感,成为粉饰太平的工具。

第七编明代文学:1. 明代文学的历史文化语境以及对文学的影响①明代文学家的个人与社会关系经历了一个从紧到松的过程。

朱元璋屡兴文字狱,明初隆庆之前的文坛一片沉寂。

由于集权政治空前强化,文字狱大兴,程朱理学和八股取士制度有效地禁锢着人们的思想,直接导致了文学上的封建教化主义、形式主义和复古主义倾向,歌功颂德的“台阁体”诗歌、鼓吹神仙道化的戏剧泛滥成灾,把文学创作引向了贵族化、御用化的轨道。

明代中期以后的几个皇帝因二百年的稳定统治放松了警觉,因此代表文人个人人格精神的公安派文学得以面世。

②由于统治者的提倡,理学思想继续成为社会统治思想。

理学自身的变化决定了它对社会的影响作用的相应迭替。

表现封建纲常思想、宣扬复古思想成为明代前期文学的主流。

而理学演变到后期,则成为进步文学思潮的旗帜。

嘉靖以后,城市商业经济日趋繁荣,强有力地改变了人们固有的生活方式、思维模式和价值取向,文学创作无论主体还是客体都发生了迅猛的变化。

王阳明提倡“心即理”论和“致良知”说,实际上具有冲决封建网罗的文化意义,打破了程朱理学的僵化统治。

特别是王门后学的左派,越来越表现出一种离经叛道的倾向,他们公开肯定人类的正常情欲,追求个性的自由发展,掀起了明代文坛复苏人欲、张扬个性的解放思潮。

适应新兴市民阶层的审美需求,文学创作越来越趋向世俗化,传统的诗文日渐没落,通俗小说、戏剧登上了大雅之堂并取得明代文学主流的地位。

《西游记》、《金瓶梅》的问世,使长篇章回体小说蔚为大观;以“三言”、“二拍”为代表的拟话本,则促进了白话短篇小说的全面繁荣;《宝剑记》、《浣纱记》、《鸣凤记》“三大传奇”和汤显祖的“临川四梦”使明代戏剧成为继元代之后的第二个黄金时代。

嘉靖、万历年间,“后七子”继续高举复古旗号开展文学革新运动,唐宋派、公安派、竟陵派也从不同的角度为推进中国文学的变革作出了努力。

明末多事之秋,内忧外患接踵而至,文人们或投笔从戎血洒疆场,或结社集会品评时政,中国文学的现实主义、爱国主义优良传统得到了最充分的体现。

第七编:明代文学绪论概说:(1368——1644)明王朝(1368——1644)历经16帝(17个年号)277年,文艺复兴时期与封建社会的暮年。

一、从明朝建立到正德末(1521)约150余年。

(一)社会概况:1.政治:极力巩固皇权,加强封建专制。

废除丞相制(一千多年),及中书、门下、尚书三省(七百多年),胡蓝【胡惟庸、蓝玉】之狱,消弱诸王权力,建立内阁制度,设立卫、厂。

【皇帝直接管理户部、礼部等,前两位皇帝励精图治,后面的皇帝在位时期出现许多弊端】2.经济:不断恢复3.文化思想:①笼络开设文华堂(太祖),招三千人编《永乐大典》提倡程朱理学【不单纯是儒家的东西,以儒为主,也吸收其他文化。

】行八股取士,朱棣制。

②高压斩高启、杀方孝孺、兴文字狱。

(二)文学概况:1.诗文:高启、宋濂、刘基等人,经历了元末战乱,作品较有现实内容;歌功颂德的“台阁体”以杨士奇、杨荣、杨溥【三杨】为代表;“茶陵诗派”李东阳(推崇杜甫,但影响不大);成化末年至隆庆年间,在苏州一带出现了以唐寅,祝允明为首的“吴中四才子”,在京城出现了以李梦阳,何景明为首的前七子。

吴中四才子:【名词解释】即江南四大才子,是指明代成化、正德年间,生活在苏州的四位才华横溢且性情洒脱的文人。

一般认为是指唐寅、祝允明、文征明、徐祯卿。

他们为诗著文都能以抒写性情为第一义。

不倚傍门户,卓然自立;同时擅长书画,以多才多艺见称。

《夷白斋诗话》顾元庆描述的是唐寅。

不炼金丹不坐禅,不为商贾不种田。

闲来画幅丹青卖,不使人间造孽钱。

前七子:【名词解释】弘治、正德年间,(1488-1521)的文学流派,成员包括李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思和王廷相七人,以李梦阳、何景明为代表,为区别后来嘉靖、隆庆年间出现的李攀龙,王世贞等七子,世称“前七子”此派强烈反对当时流行的台阁体,诗文和千篇一律的八股习气,倡导“文必秦汉,诗必盛唐”在文坛上掀起了一场文学复古运动。

他们虽旨在拯救萎靡不振的诗风,并给台阁体文风以沉重的打击,却走上了一条以复古为革新的老路。

“清初古文三大家”:侯方域、魏禧和汪琬被称为“清初三大家”。

魏以观点卓越、析理透辟见长,汪则写人状物笔墨生动,侯方域的影响最大,继承韩、欧传统,融入小说笔法,流畅恣肆,委曲详尽,推为第一。

“三家”是桐城派的嚆矢。

“四大奇书”,又称“明代四大长篇小说”,是指:《三国演义》(作者:罗贯中)、《水浒传》(作者:施耐庵)、《西游记》(作者:吴承恩)、《金瓶梅》(作者:兰陵笑笑生)。

这四部小说被明末著名通俗文学家冯梦龙称为“四大奇书”,这一称谓一直沿用至今。

它们分别开创了历史演义传统、英雄传奇传统、神魔小说传统和世情小说传统。

长篇章回体小说以四大奇书为标志。

《闲情偶寄》是我国最早的系统的戏曲论著,清代李鱼撰。

康熙十年刊刻,后收入《笠翁一家言全集》,包括词曲,演习,声容,居室,器玩,饮撰,种植,等内容较为驳杂,戏曲理论,养生之道,园林建筑尽收其内。

而涉及戏曲理论的只有《词曲部》《声容部》《演习部》,全面广泛的论述了戏曲理论的只有《词曲部》其中对结构,语言,题材等论述尤精辟,为中国戏曲理论批评的发展做出贡献。

“桐城派”:桐城派是清中叶最大的散文流派,因代表作家方苞、刘大櫆、姚鼐都是安徽桐城人而得名。

“桐城派”文论:方苞首先提出“义法”主张。

“义”即“言有物”,指文章的思想内容;“法”即“言有序”,指文章的形式技巧。

他要求文章形式服从内容,语言“清真雅正”和“雅洁”,去掉“冗辞”,直到“一字不可增减”临川四梦:指的是汤显祖的四部戏曲作品。

即《紫钗记》、《牡丹亭》(亦名《还魂记》)、《邯郸记》、《南柯记》。

由于汤显祖是江西临川人,而这四部作品均有一个梦的情节贯穿其中,所以称“临川四梦”。

汤显祖最得意,影响最大的当数《牡丹亭》。

汤显祖自己也说:“一生‘四梦’,得意处惟在《牡丹》”《今古奇观》:“姑苏抱瓮老人”见“三言”与“二拍”“卷帙浩繁,观览难周”(《今古奇观序》),故从中选取40种成《今古奇观》。

后三百年中,它就成为一部流传最广的白话短篇小说的选本。