北大考研-经济学院研究生导师简介-秦雪征

- 格式:pdf

- 大小:134.48 KB

- 文档页数:4

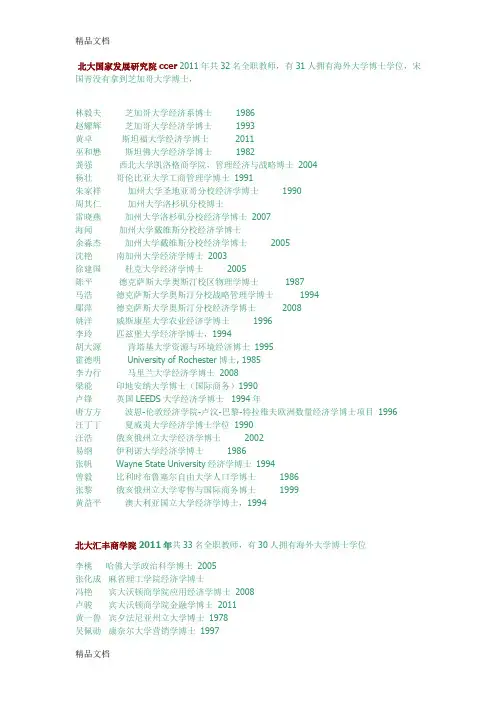

北大国家发展研究院ccer 2011年共32名全职教师,有31人拥有海外大学博士学位,宋国青没有拿到芝加哥大学博士,林毅夫芝加哥大学经济系博士1986赵耀辉芝加哥大学经济学博士1993黄卓斯坦福大学经济学博士2011巫和懋斯坦佛大学经济学博士1982龚强西北大学凯洛格商学院,管理经济与战略博士2004杨壮哥伦比亚大学工商管理学博士1991朱家祥加州大学圣地亚哥分校经济学博士1990周其仁加州大学洛杉矶分校博士雷晓燕加州大学洛杉矶分校经济学博士2007海闻加州大学戴维斯分校经济学博士余淼杰加州大学戴维斯分校经济学博士2005沈艳南加州大学经济学博士2003徐建国杜克大学经济学博士2005陈平德克萨斯大学奥斯汀校区物理学博士1987马浩德克萨斯大学奥斯汀分校战略管理学博士1994鄢萍德克萨斯大学奥斯汀分校经济学博士2008姚洋威斯康星大学农业经济学博士1996李玲匹兹堡大学经济学博士,1994胡大源肯塔基大学资源与环境经济博士1995霍德明University of Rochester博士, 1985李力行马里兰大学经济学博士2008梁能印地安纳大学博士(国际商务)1990卢锋英国LEEDS大学经济学博士1994年唐方方波恩-伦敦经济学院-卢汶-巴黎-特拉维夫欧洲数量经济学博士项目1996汪丁丁夏威夷大学经济学博士学位1990汪浩俄亥俄州立大学经济学博士2002易纲伊利诺大学经济学博士1986张帆Wayne State University经济学博士1994曾毅比利时布鲁塞尔自由大学人口学博士1986张黎俄亥俄州立大学零售与国际商务博士1999黄益平澳大利亚国立大学经济学博士,1994北大汇丰商学院2011年共33名全职教师,有30人拥有海外大学博士学位李桃哈佛大学政治科学博士2005张化成麻省理工学院经济学博士冯艳宾大沃顿商学院应用经济学博士2008卢骏宾大沃顿商学院金融学博士2011黄一鲁宾夕法尼亚州立大学博士1978吴佩勋康奈尔大学营销学博士1997岑维康奈尔大学金融学博士2011海闻加州大学戴维斯分校经济学博士Park, Young Joon 加州大学圣地亚哥分校经济学博士2009 Christopher Balding 加州大学欧文分校政治经济学博士2009 Ong, David 加州大学学戴维斯分校经济学博士2009Dauchy, Estelle P 密西根大学经济学博士Frantz, Terrill L 卡内基梅隆大学博士Koger, Frank (Fritz) H 杜兰大学金融学博士Chan, Richard 华盛顿大学商学院博士2007Yoon, Yeujun 华盛顿大学(圣路易斯)市场营销博士Park, Heungju 德州农工大学金融学博士2011Xu, Wei 普渡大学金融学博士2003李旻洙华盛顿州立大学经济学博士兰赛伊利诺伊大学香槟分校战略管理博士雎岚威斯康辛麦迪逊大学博士2008童娜琼罗格斯大学博士任颋明尼苏达大学人力资源与产业关系学博士杨娟德州农工大学农业经济学博士孔英加拿大Carleton大学经济学博士王小飞印第安那大学布卢明顿分校大众传播学博士2009涂志勇匹兹堡大学经济学博士孙磊兰卡斯特大学金融学博士尹丹森HEC巴黎管理学院,工商管理博士2008周豫俄亥俄州立大学(哥伦布)经济学博士2009(另有两人没有海外博士学位,一人为硕士学位)北大经济学院目前全职教师72人,有22人在国外或境外获得博士学位刘民权英国牛津大学经济学博士平新乔美国康奈尔大学经济学博士黄玲美国柏克莱加州大学经济学博士2001崔巍美国加州大学圣芭芭拉分校经经济学博士2006唐翔美国加州大学洛杉矶分校经济学博士2005林双林美国普渡大学获经济学博士1989胡坚日本中央大学(金融学)博士2005王大树澳大利亚La Trobe 大学曹和平俄亥俄州立大学发展金融专业博士章政日本东京农业大学农业经济学博士1993张博莫斯科大学理学博士1995孙薇俄罗斯莫斯科大学经济系攻读经济学博士1992董志勇新加坡南洋理工大学经济学博士学位(PhD.)夏庆杰英国巴斯大学经济学博士2003苏剑Brandeis University国际经济学与金融学博士李连发美国俄亥俄州立大学经济学系经济学博士2004施建淮日本大阪大学经济学博士1999欧阳良宜香港大学经济金融学院哲学博士2004谢世清美国马里兰大学(University of Maryland) 博士2000陈东印第安纳大学经济学博士2005,陈凯加拿大滑铁卢大学数学学院精算学博士2007秦雪征美国纽约州立大学布法罗分校经济学博士2009光华管理学院一共113位全职教师,65人拥有海外大学博士学位应用经济学系 13/18周黎安斯坦福大学经济学博士2002蔡洪滨斯坦福大学经济学博士1997孟涓涓加州大学圣迭戈分校经济学博士2010林莞娟加州大学洛杉矶分校经济学博士2007颜色加州大学洛杉矶分校经济学博士2008张庆华布朗大学博士2002朱国钟德州奥斯丁大学经济学博士张维迎牛津大学经济学博士1994王辉多伦多大学经济学博士2009陈玉宇澳大利亚国立大学经济系,博士2002刘国恩纽约市立大学研究院经济学博士1991马捷南安普顿大学经济学博士李其奥地利维也纳经济大学社会与经济科学博士1997金融系 8/23王亚平杜克大学经济学博士1998徐信忠英国Lancaster大学金融学博士1993张翼密歇根州立大学金融学博士2002单忠东麦卡利大学国际贸易与金融学博士刘玉珍台湾中山大学企业管理研究所博士赵龙凯不列颠哥伦比亚大学博士2002唐涯加拿大麦吉尔大学博士刘俏加州大学洛杉矶分校经济学博士学位会计系 7/16姜国华加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院会计学博士2002 罗炜匹兹堡大学会计学博士2005张然科罗拉多大学立兹商学院会计学博士2006陈磊德克萨斯州大学达拉斯分校管理学院博士李怡宗台湾国立中山大学企業管理博士宁亚平澳大利亚昆士兰大学商学院管理会计专业博士2001岳衡杜兰大学会计博士2004商务统计与经济计量系5/10张俊妮哈佛大学统计学博士2002李辰旭哥伦比亚大学博士2010徐敏亚美国RUTGERS UNIVERSITY统计学博士2008 虞吉海俄亥俄州立大学经济学博士2007陈松蹊Australian National University统计学博士. 1993组织管理系10/12李博柏斯坦佛大学社会学博士张建君伯可利加州大学社会学博士2003韩践康乃尔大学人力资源管理专业博士马力华盛顿大学企业管理博士2008韩亦亚利桑那大学社会学博士2008任润德州农工大学人力资源博士孔繁敏明尼苏达大学人力资源博士2001王辉香港科技大组织管理学系博士2002张志学香港大学社会心理学博士王新超澳大利亚昆士兰科技大学博士2005市场营销系9/11涂荣庭北卡大学商学博士苏萌康奈尔大学,约翰逊管理学院,管理学博士2006 涂平伯克利加州大学人口学博士学位1989Hean Tat Keh 华盛顿大学博士徐菁密西根大学商学院博士2007王锐宾州州立大学博士彭泗清香港大学社会心理学博士1998符国群英国Aston大学管理学博士1999王建国莫纳什大学经济学博士1993战略管理系6/13夏凡加州大学洛杉矶分校博士谢绚丽北卡罗来纳大学战略管理博士王铁民伦敦商学院博士武常岐比利时鲁汶大学应用经济学博士1990周长辉加拿大西安大略大学工商管理学博士2002路江涌香港大学商学院经济学与企业战略博士管理科学与信息系统系7/15翟昕普渡大学博士郑晓娜杜克大学Fuqua商学院博士2005王其文马里兰大学商学院管理科学博士2010任菲加州大学(UC Irvine) Paul Merage 商学院2000邱凌云加拿大不列颠哥伦比亚大学信息系统博士2006李东东京工业大学博士陈丽华香港城市大学运筹学博士清华经管69/142 目前全职教师142人,有69人在国外或境外获得博士学位金融系12/27李稻葵1992 美国哈佛大学经济学博士何平2004 美国宾夕法尼亚大学经济学博士黄张凯2003 英国牛津大学金融博士陈云玲2010 香港科技大学金融博士韩西2007 美国华盛顿大学金融博士郦金梁2001 美国锡拉丘兹大学金融博士李旻文2010 美国马里兰大学金融博士刘淳07 加拿大多伦多大学经济博士陆瑶2009 美国密歇根大学商务经济学博士王浩2007 加拿大麦吉尔大学金融博士王茵田2006 加拿大麦吉尔大学金融博士朱英姿1997 美国纽约大学金融数学博士经济系19/29钱颖一1990 美国哈佛大学经济学博士白重恩1993 美国哈佛大学经济学博士曹静2007 美国哈佛大学公共政策博士李宏彬2001 美国斯坦福大学经济学博士高明2010 英国伦敦商学院经济学博士郭美新2010 美国加州大学戴维斯分校经济博士鞠建东1995 美国宾夕法尼亚州立大学经济学博士李冰2010 美国印第安那大学经济学博士WeiHung2010美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校经济博士李明志1999 美国得克萨斯大学奥斯汀分校经济学博士刘庆2008 加拿大多伦多大学经济学博士马弘2009 美国加州大学戴维斯分校经济学博士孟岭生2010 马里兰大学经济学博士陆琳2010 美国明尼苏达大学经济学博士施新政2009 美国密歇根大学经济学博士文一1996 美国爱荷华大学经济学博士徐嫄2009 美国加州大学戴维斯分校经济学博士吴斌珍2006 美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学博士乔雪2007 美国爱荷华州立大学经济学博士会计系8/12贾宁2007 美国斯坦福大学会计博士罗玫2004 美国加州大学伯克利分校会计(金融)博士陈晓1996 美国杜兰大学经济博士李丹2007 美国佐治亚理工学院会计博士罗婷2007 美国威斯康星大学麦迪逊分校会计博士薛健2006 美国卡耐基梅隆大学会计博士张海燕2005 香港科技大学会计博士王琨2003 香港科技大学会计博士管理科学与工程系10/22黎波2006 美国加州大学伯克利分校统计博士杨柳2010 美国杜克大学决策科学博士钱小军1992 美国普度大学应用数学博士闻中2006 美国纽约大学信息系统博陈国青1992 比利时鲁汶大学管理信息博士蓝伯雄1993 加拿大滑铁卢大学管理科学博士刘丽文1989 日本名古屋工业大学生产系统工学博士John 1992 加拿大卡尔加里大学运作管理博士徐心2005 美国加州大学欧文分校信息管理博士叶青2006 美国密歇根大学工业与运作工程博士技术经济与管理系3/14高旭东2003 美国麻省理工学院战略与国际管理博士Steven 1997 美国麻省理工大学管理学博士李习保2003 美国俄亥俄州立大学公共政策与管理博士企业战略与政策系4/13段志蓉2010 澳大利亚新南威尔士大学营销学博士焦捷2006 美国乔治华盛顿大学战略管理与公共政策博士王以华1984 法国巴黎第九大学企业管理硕士吴蕊2010 美国南加州大学工商管理博士人力资源与组织行为系6/12黄思源2009 美国杜克大学管理博士迟巍2003 美国明尼苏达大学人力资源和工业关系博士Sharon1998 美国康涅狄格大学管理博士王小晔2010 香港科技大学管理学博士杨百寅1996 美国佐治亚大学成人教育博士张进2004 美国南加州大学心理学博士市场营销系7/13郑毓煌2006 美国哥伦比亚大学营销学博士吴沙莉2007 美国芝加哥大学认知心理学博士陈荣2004 香港中文大学市场营销博士刘霞2010 美国锡拉丘兹大学市场营销博士胡左浩2000 日本京都大学经营学博士刘文静2010 加拿大多伦多大学市场营销博士刘茜2002 美国爱荷华大学大众传播学博士复旦大学管理学院51/147财务金融系9/20王小卒1998.10, 博士, 经济学, 美国纽约大学(NYU)韩雪辉2008.08, 博士, 经济学, 挪威奥斯陆大学劳兰珺2001.04, 博士, 金融数学, 德国波恩大学罗妍2010.08, 博士, 金融学, 香港大学孙谦1991.08, 博士, 经济学, 美国亚里桑那州立大学马成虎1992.07, 博士, 经济学, 加拿大多伦多大学田澍2009.01, 博士, 金融, 澳大利亚新南威尔士大学徐莉2001.11, 博士, 财务金融, 香港城市大学周欣2008.08, 博士, 金融, 美国得克萨斯大学-达拉斯分校产业经济系5/17孙霈2006.07, 博士, 管理学, 英国剑桥大学姚志勇2007.06, 博士, 经济学, 美国加利福尼亚大学洛杉矶分校龚冰琳2006.08, 博士, 经济学, 美国马里兰大学陈杰2006.01, 博士, 经济学, 瑞典乌普萨拉大学肖俊极2006.08, 博士, 经济学, 加拿大多伦多大学管理科学系6/21胡建强1990.06, 博士, 应用数学, 美国哈佛大学戴悦2003.05, 博士, 工业工程, 美国北卡州立大学冯天俊2008.06, 博士, 管理学, 美国加利福尼亚大学尔湾分校胡奇英2005.03, 博士, 系统工程, 日本甲南大学李旭2002.03, 博士, 都市地域计划学, 日本筑波大学尚蔚鑫2006.11, 博士, 工业工程及工程管理学, 香港科技大学会计系5/17陈超1988.07, 博士, 金融学, 美国马里兰大学施海娜2008.08, 博士, 会计学, 香港理工大学任明川1998.12, 博士, 会计与金融学, 英国赫尔大学张新2004.09, 博士, 金融学, 加拿大皇后大学周红1996.12, 博士, 管理科学, 法国巴黎大学Dauphine企业管理系6/22吴泳臻2007.05, 博士, 心理学, 美国密歇根大学Daniel 2008.10, 博士, 国际人力资源管理, 澳大利亚格里菲斯大学梁晓雅2005.12, 博士, , 美国纽约州立大学杨永康1990.09, 博士, 经济管理, 苏联莫斯科国民经济学院曾成桦2006.06, 博士, 战略管理, 加拿大麦吉尔大学薛求知1988.04, 博士, 经济学, 比利时布鲁斯塞尔自由大学市场营销系8/20王毓嵩2002.08, 博士, 市场营销, 美国宾夕法尼亚大学韩中和1998.05, 博士, 经营, 日本庆应大学何雁群2004.11, 博士, 市场营销, 香港城市大学金立印2004.08, 博士, 经营学(市场营销方向), 韩国培材大学卢晓2005.07, 博士, 市场营销, 法国巴黎高等经济与商业学院徐惠忠1999.01, 硕士, 管理学, 挪威管理学院张洁1999.01, 硕士, 管理学, 挪威管理学院张延玲2000.07, 硕士, 管理系统, 英国赫尔大学统计学系6/14郑祖康1984.10, 博士, 统计, 美国哥伦比亚大学金曙松2005.08, 博士, 统计及精算, 香港大学黎德元2004.10, 博士, , 荷兰鹿特丹大学沈家1995.10, 博士, 统计, 法国巴黎第六大学王柯2008.03, 博士, 统计学, 美国俄亥俄州立大学肖志国2008.08, 博士, 统计学, 美国威斯康星大学麦迪逊分校信息管理与信息系统系6/16彭志伟2008.11, 博士, 资讯系统, 新加坡国立大学屈锗2008.08, 博士, 管理信息系统, 美国佐治亚理工学院卫学启2008.06, 博士, 管理信息系统, 加拿大卡尔加里大学许博2006.05, 博士, 管理信息系统, 美国德克萨斯理工大学徐云杰2002.07, 博士, 管理信息系统, 美国锡拉丘兹大学(雪城大学)张诚2004.10, 博士, 信息系统, 新加坡国立大学上海交通大学安泰经济与管理学院42/160经济系10/14周林美国普林斯顿大学经济学博士1989施浩加州大学洛杉矶分校(UCLA)经济学博士2010张严纽约大学经济学博士2008朱保华日本国九州大学的经济学博士学位1992巢宏美国德克萨斯大学达拉斯分校经济学博士2010崔满乔治梅森大学计算科学与信息学博士何振宇波士顿大学经济学哲学博士,2009钱军辉莱斯大学(Rice University)经济学博士2007隋勇美国匹兹堡大学经济学博士学位2007王惟美国俄亥俄州立大学经济学博士2010应用经济系3/36陈幼平新加坡国立大学英语语言与文学博士2002秦向东美国克莱姆森大学应用经济学博士1998李欣加拿大西蒙菲莎大学经济学博士2003金融系5/26郑旭美国普林斯顿大学经济学博士1992费一文荷兰鹿特丹Erasmus大学经济学博士2004蔡丽丽Rutgers大学经济学博士2009朱祁美国爱默蕾大学(Emory University)经济学博士2007陈工孟美国得克萨斯州立大学财务金融博士1995市场营销系1/24王良燕美国加州大学Paul Merage工商管理学院管理学博士2008运营管理系4/13董明美国弗吉尼亚理工大学工业与系统工程博士刘少轩美国加州大学(UC Irvine) Paul Merage 商学院管理学博士2008 荣鹰美国Lehigh University,工业工程与系统工程系, 博士2008赵文辉俄亥俄州立大学运筹学博士2007组织管理系3/19田新民澳大利亚LA TRBER大学管理学博士2004路琳香港城市大学管理学博士梁建香港科技大学管理学博士会计系7/18陈欣美国明尼苏达大学金融学博士2005杨雨奇日本大学商学博士2000郝盛泉香港科技大学会计学博士2008孙剑非南加州大学金融学博士2006张丽McGill University (Canada) 博士2010程江Temple University Ph.D.朱军生法国雷恩商学院工商管理博士管理科学系8/27尹海涛宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理科学博士2006葛冬冬斯坦福大学管理科学系运筹学博士2009万国华香港科技大学博士黄培清美国华盛顿大学系统科学与数学系博士1984吴家春东京工业大学博士陈晓荣日本九州大学经济学博士2003杜素果Coventry University博士郑欢新加坡国立大学商学院决策科学系博士2007管理信息系统系1/9罗继锋美国乔治亚理工大学管理学博士2008PS:1.只对拥有海外或境外大学全日制博士学位的全职教师进行统计(其余教师大部分为本校的博士或者国内其他著名高校的博士)2.对学校的兼职、特聘、访问等其他类别教师不做统计,故上交高金师资不在统计范畴,北大汇丰的双学位项目港大和港中文的师资也不在统计之列。

㊃国外经济理论动态㊃代际流动性及其传导机制研究进展∗秦雪征内容提要:社会流动性是经济长期增长的核心要素,然而随着国民经济的快速发展,社会流动性不足与贫富分化加剧成为我国社会日益凸显的问题㊂代际流动性是社会流动性的主要构成部分,本文对国外关于代际流动性及其传导机制的既有研究进行了集中评述㊂我们首先梳理了各国对代际收入传递弹性的估计结果及其在方法上存在的普遍问题,接着总结了学术界对于代际流动性传导机制及其影响因素的研究成果,并重点阐述了 先天 后天 之争的内涵,最后结合我国的研究现状提出了对这一领域的进一步研究建议㊂本文的主要结论是:人力资本在代际之间的积累和转移是代际收入流动的重要途径,而包括健康和环境在内的一系列先天及后天因素对收入和人力资本的代际流动也有着显著的影响㊂关键词:代际流动性㊀人力资本㊀ 先天 后天 之争㊀㊀改革开放三十多年来,在我国国民经济得到整体改善的同时,我国社会却日益呈现出贫富分化加剧和社会流动性不足等问题㊂社会流动性指个体的社会经济地位可改变的程度,通常包括代内流动性和代际流动性㊂经济学研究主要关注经济层面的代际社会流动性,即收入和贫富差距会在多大程度上由父母一代向后代传递㊂具体而言,这种经济地位的跨代传递在很大程度上反映了子女在发展机会上的不平等程度①(Z h a n g&E r i k s s o n,2010)㊂因此,研究收入的代际流动性及其决定因素对改善社会的整体公平和维持经济的长期可持续发展具有重大的理论和现实意义㊂在理论上,收入的代际流动作为代际收入分配的重要渠道,是个体在进行跨代消费和跨代投资活动中进行理性经济行为的结果,它往往与人力资本理论紧密结合,从而为众多微观和宏观经济研究 如人力资本投资理论㊁工资理论㊁经济增长理论㊁最优税收理论等 提供新的视角㊂在实践上,收入的代际流动性是衡量一国社会机会平等程度的重要指标,对其传导机制和决定因素的研究可以为解决长期贫富分化问题提供政策指导㊂例如,既有研究指出代际收入流动性不足的根源在于子女的人力资本在代际传导过程中没有得到实质性的变化,即居民的健康㊁教育㊁能力等指标的不平等性在代际延续,使低收入人口的子女在人力资本方面处于劣势,限制了其改善自身收入和经济状况的能力㊂因此,对相关问题的研究不仅可以为我国的收入分配政策提供借鉴,同时还将为当前的医疗与教育体制改革提供启示㊂本文从对代际收入流动性的讨论入手,依据研究逻辑对国外近年来的相关成果进行梳理和总结,力图向读者展示代际流动性研究中的核心议题㊂这些议题可以归纳为以下三个方面:(1)对一个国家或地区代际收入流动性大小的估计,即计算父代收入与子代收入的相关系数或弹性;(2)关注代际收入流动性的变化对社会各方面的影响,这通常是同第一个问题联系在一起的;(3)研究代际收入流动性的决定因素,以及这些因素(如教育㊁健康等)是通过什么途径使收入在代与代之间传递的(即传导机制),这是代际流动性研究的核心问题㊂511‘经济学动态“2014年第9期∗秦雪征,北京大学经济学院,邮政编码:100871,电子邮箱:q i n.e c o n p k u@g m a i l.c o m㊂本文为国家自然科学基金青年基金项目 我国人力资本的代际传导机制及其对社会流动性的影响:基于理论与实证的研究 (编号:71103009)㊁教育部哲学社会科学研究重大课题 中国社会转型期的居民信用管理和公共服务体系建设研究 (编号:12J Z D036)㊁北京市高等学校青年英才计划(编号:Y E T P0039)项目成果㊂作者对李正豪的研究协助深表谢意㊂对匿名审稿人提出的修改建议表示感谢,文责自负㊂一㊁代际收入流动性的估计与方法论问题(一)代际收入弹性和相关系数的估计研究代际流动性及其传导机制的前提是精确计算父代收入与子代收入之间的相关性㊂在经济学文献中,衡量这种相关性的指标主要有两种:代际收入弹性(i n t e r g e n e r a t i o n a l e l a s t i c i t y,I G E)和代际收入相关系数(i n t e r g e n e r a t i o n a l c o r r e l a t i o n,I G C)㊂代际收入弹性的估计方程来自B e c k e r&T o m e s (1979)的理论模型:y1=βy0+ε(1)其中,y0=l o g(Y0)-l o g(Y0),代表父亲的相对收入水平,l o g(Y0)为父亲的永久收入(取对数), l o g(Y0)为父代平均对数收入㊂y1=l o g(Y1) -l o g(Y1),代表后代的相对收入水平,即l o g(Y1)为后代个体的对数永久收入,l o g(Y1)为其平均值㊂由于两代收入均为对数表达式,因此其回归系数β即为代际收入弹性,而(1-β)则衡量了代际流动性㊂代际收入相关系数的估计式为ρ=(σ0/σ1)β㊂其中,ρ为代际收入相关系数,σ0和σ1分别为父代和子代对数收入的标准差㊂ρ与β的主要区别在于ρ的估计考虑了两代人收入分布的离散程度,只有该离散程度相等时ρ与β才会相等㊂理论上,代际收入相关系数能够更精确地反映代际收入的传递程度,而代际收入弹性的精确性则会受到代际收入分布离散程度的影响㊂但是,在实践中代际收入弹性往往更容易估计,且不会因为子代收入的测量误差而产生估计偏误,因此在文献中被更多地使用㊂在B e c k e r&T o m e s(1979)提出代际收入流动的理论模型之后,各国学者对代际收入弹性相继进行了许多实证研究㊂目前为止,主要的研究对象集中在北美㊁西欧和北欧三个地区㊂S o l o n(1999, 2002)对2000年以前的文献进行了综述,在此不再赘述㊂2000年之后比较有代表性的文献列举如下: Jän t t i e t a l(2006)使用美国N L S Y(N a t i o n a lL o n g i-t u d i n a l S u r v e y o fY o u t h)数据㊁英国N C D S(N a t i o n-a l C h i l dD e v e l o p m e n tS t u d y)数据和北欧四国(丹麦㊁芬兰㊁挪威和瑞典)的人口注册数据对6个国家的代际收入弹性和相关系数进行了估计,其中美国的代际收入弹性最高,为0.517,芬兰㊁挪威和丹麦三国的代际收入弹性最低,分别为0.173㊁0.155和0.071,挪威和英国居中,而这6个国家的代际收入相关系数也基本呈现相同特点㊂这表明北欧国家的社会流动性最高,西欧其次,美国最低㊂E r m i s c h& N i c o l e t t i(2005)利用B H P S(B r i t i s h H o u s e h o l d P a n e l S u r v e y)数据得出英国的代际收入弹性约为0.37,由于该研究是基于跨越32年的面板数据,因此其估计结果更为精确㊂L e i g h(2007)利用H I L D A (H o u s e h o l d,I n c o m e a n d L a b o u r D y n a m i c s i n A u s t r a l i a)数据得出的澳大利亚代际收入弹性为0. 2,略高于北欧国家㊂V o g e l(2006)利用G S E P(G e r-m a nS o c i o-e c o n o m i cP a n e l)数据估计了德国的代际收入弹性,得到的结果为0.24,低于他利用P S I D (P a n e l S t u d y o f I n c o m eD y n a m i c s)和C N E F(C r o s s -n a t i o n a l E q u i v a l e n tF i l e)数据对美国得出的估计值0.34㊂在之前研究的基础上,B l a n d e n(2009)对2000年之后研究跨国代际流动性的文献做了系统性的总结:绝大部分研究都显示南美国家㊁南欧国家和其他发展中国家的代际收入流动性较低,而北欧国家的代际收入流动性最高,美国和其他发达国家则位于二者中间;更值得关注的是代际收入流动性的高低与其他衡量收入不平等㊁教育不平等等指标存在高度相关性,从而为文献中对代际收入流动性内在传导机制的研究提供了思路㊂在这一领域的另一个研究方向是刻画代际收入流动性随时间变化的趋势㊂例如,B l a n d e ne ta l (2004)使用N C D S(N a t i o n a lC h i l d D e v e l o p m e n t S t u d y)和B C S(B r i t i s hC o h o r tS u r v e y)数据发现英国的代际流动性在1950年到1970年间有上升趋势;而L e e&S o l o n(2009)使用P S I D数据并没有发现美国的代际收入弹性存在显著的变化趋势;相反, B r a t b e r g e t a l(2005)使用挪威的人口注册数据发现在1950年到1970年间该国的代际收入弹性发生了显著下降㊂近年来,代际收入弹性的性别差异也成为新的研究热点㊂R a a u me t a l(2007)认为 门当户对 的婚姻(a s s o r t a t i v em a t i n g)和劳动供给弹性共同造成了代际收入弹性的性别差异:高收入家庭的女性后代倾向于选择高收入的丈夫,并减少外出工作的时间,从而造成女性群体的代际收入弹性低于男性㊂同时,该研究利用斯堪的纳维亚地区人口注册数据的分性别样本对这一理论提供了实证检验㊂(二)代际收入流动性估计中存在的方法论问题理论上,对代际收入弹性和相关性的估计都是611以永久收入(p e r m a n e n t e a r n i n g )为基础的,因此在实证研究中的关键是精确估计父代和子代的永久收入㊂然而,既有研究由于受限于数据的测量误差和代际传递的非线性问题,往往无法得到永久收入的精确估计值㊂1.收入的测量误差及其解决方法㊂在弹性估计方程(1)中,子代永久收入(y 1)的测量误差本身并不会使β的估计值产生偏误,但父代永久收入(y 0)的测量误差则可能导致β的估计偏误㊂因此,父代收入的测量误差对代际收入弹性的估计来说更为重要,而导致该误差的主要原因是个体永久收入常常面临无法观测的随机冲击㊂S o l o n (1992)首先证明,如果随机冲击是一个白噪声(w h i t en o i s e),那么代际收入弹性β的估计值β︿存在向下的偏误㊂令扰动v 为白噪声,y 0为回归方程(1)中定义的父代收入,那么偏误的大小为:p l i m β︿=v a r (y 0)βv a r (y 0)+v a r (v )(2)其中,v a r (y 0)和va r (v )分别为相应变量的方差㊂进一步地,S o l o n (1984,1992)证明如果随机冲击v 为一阶自回归过程(A R (1)),令v t =δv t -1+u ,则偏误的大小为:p l i m β︿=v a r (y 0)βv a r (y 0)+γv a r (v )(3)其中,γ=1+2δ(T (1-δ^T )/(1-δ)T (1-δ))㊂由此可知,减轻系数估计偏误的第一种方法是对收入y 0进行T 年平均,因为平均之后能够减少随机冲击的扰动程度㊂而对于不同的数据,最优T 值也不同,可以通过数值模拟求出㊂S o l o n (1992)和M a -z u m d e r (2005)证明经过T 年平均之后,(2)式和(3)式中的偏误系数分别为v a r (y 0)v a r (y 0)+v a r (v )/T 和v a r (y 0)v a r (y 0)+γv a r (v )/T ,偏误明显变小㊂M a z u m -d e r (2005)在一阶自回归冲击的假定下,通过数值模拟得出使回归偏误最小的T 值在20到30年之间㊂由于许多既有数据无法覆盖如此长的期限,另一种减轻估计偏误的方法是选择特定年份的数据作为个人永久收入的近似㊂其理由在于,永久收入是平滑一生中不同年份收入而产生的,某些年份的收入值可能会更接近于平滑后的永久收入值,因此以该年收入为基础的β估计值会有更小的偏误㊂H a i d e r&S o l o n (2006)证明,如果第t 年的子代和父代收入与各自的永久收入关系如下:y 1t =μty 1+u (4)y 0t =θty 0+v (5)其中u 和v 分别为白噪声冲击,μt 和θt 分别为子代和父代第t 年收入与永久收入的比例系数,那么代际收入弹性估计值的偏误为μtθt v a r (y 0)θ2t v a r (y 0)+v a r (v )㊂显然,如果μt =θt =1,则偏误系数与(2)式中相同;而当二者不等时,则需要选择合适的t 值,使该年收入与永久收入的比例值尽可能接近1㊂基于美国H R S (H e a l t ha n dR e t i r e -m e n t S t u d y )数据,H a i d e r&S o l o n (2006)利用截尾模型(c e n s o r e d m o d e l )来估计μt 和θt ㊂结果表明,对于该数据而言,父亲最接近于永久收入的年龄为40岁左右,而子女最合适的取值年龄则为20-30岁㊂B o h l m a r k &L i n d qu i s t (2006)也使用相同方法估计了瑞典收入税(i n c o m e t a x )数据中的参数值,他们的估计结果表明,μt 在一个人20多岁时较小,但在30到40岁之间接近于1,之后又逐渐下降;对于θt 而言,在30到40岁之间其值达到最大,接近于0.6至0.7㊂以上研究结果为我们在无法观测永久收入的情况下选择特定年龄对其进行近似分析提供了依据㊂2.代际流动性研究中的异质性问题㊂在对代际收入流动性的估计中,研究者经常会面临异质性问题的困扰㊂该问题是指父代与子代之间的收入相关性在不同收入分位数上呈现非均匀分布特征㊂对此,文献中往往使用过渡矩阵(T r a n s i t o r y Ma t r i -c e s )或分位数回归(Q u a n t i l eR e g r e s s i o n )处理㊂过渡矩阵将父代收入和子代收入分别分为n 个等分组,矩阵元素P i j 表示当父代收入处于第i 组时,子代收入处于第j 组的概率,即P i j (y 0,y 1)=P r (j -1£y 1£j ,i -1£y 0£i )/P r (i -1£y 0£i )②㊂依据对美国㊁英国和北欧四国(丹麦㊁芬兰㊁挪威和瑞典)代际收入过渡矩阵的估算,J än t t i e t a l (2006)发现当父代收入处于低分位时,英国和北欧国家的代际收入流动性比较接近,均高于美国的数值;但当父代收入处于高分位时,美国和英国的代际收入流动性比较接近,均高于北欧国家的数值㊂B h a t t a -c h a r ya&M a z u m d e r (2007)基于美国N L S Y 数据发711 ‘经济学动态“2014年第9期现,过渡矩阵显示黑人与白人的代际收入流动性差别小于传统的均值回归结果,这意味着黑人群体可能并不像之前研究所估计的那样缺乏代际收入流动性㊂以上研究显示,相对于线性回归对代际收入弹性的估计,过渡矩阵更能够捕捉到代际收入流动的异质性特征㊂需要承认的是,过渡矩阵方法同样面临收入测量误差的问题:O N e i l l e t a l(2007)通过数值模拟发现,如果只有子代收入出现测量误差,则过渡矩阵中的代际收入流动性会被高估,且低分位的高估程度较大;而如果子代收入与父代收入均出现测量误差,则代际收入流动的估计偏误取决于两种误差的相关性 当误差相关性较高时,代际收入流动性会被低估,反之则被高估㊂另一种处理收入分布非线性问题的方法是分位数回归③㊂相比于过渡矩阵,分位数回归直接估计不同分位上的代际收入弹性和相关系数㊂例如,E i-d e&S h o w a l t e r(1999)使用P S I D数据和分位数回归发现,在1968年至1992年间,美国父代收入分布的底部所得到的代际收入相关系数更大,在分布顶部的相关系数更小㊂这意味着收入越高,代际收入流动性越大㊂二㊁人力资本与代际收入流动性(一)人力资本与收入的代际传导机制正如S o l o n(1999)所述,相对于精确估计代际收入流动性而言,该领域研究更重要的议题是找到影响代际流动性的影响因素及其影响机制,这也是近十年来代际流动性研究的核心㊂在对各种潜在影响因素的讨论中,人力资本对收入流动性的作用引起了学者越来越多的关注㊂而近年来人力资本理论的发展又为这一领域的实证研究提供了重要的理论基础㊂人力资本理论认为,收入的代际流动与人力资本的积累和投资有着密切关系(B e c k e r,1993)㊂根据这一理论,父代的人力资本积累可能通过两种方式影响子代收入:一是父代的人力资本会影响自身收入进而影响其对子女的人力资本投资能力,从而间接影响子代收入;二是父代的人力资本与子代人力资本直接相关,体现为教育程度较高的家长通过言传身教直接提升子女的人力资本㊂以上两种假说实际上可归结为教育的代际流动性问题,该问题既是广义社会流动性的一部分,又对揭示代际收入的传导机制具有尤其重要的意义㊂与收入流动性相似,教育的代际流动性也可以用代际教育弹性和代际教育相关系数来衡量㊂B a u e r&R i p h a h n(2006)利用瑞士数据发现,入学年龄的提前能够提高教育的代际流动,这意味着入学之后学生的家庭背景对教育的影响可能变小㊂H e r t z e t a l(2008)估计了42个国家的代际教育相关系数和弹性,结果表明,非洲国家的代际教育相关系数普遍在0.6左右,美国为0.46,西欧为0.4,而数值最低的仍旧为北欧国家㊂C h e v a l i e re ta l (2009)通过比较欧洲和美国的教育代际流动性得出了相似的结论,同时也证实了教育的回报率与教育和收入的代际弹性具有正相关关系:教育回报率越高,高收入家庭的父母就越有动机将更多资源投资于子女的教育,导致其后代的人力资本和收入处于更高水平㊂(二)人力资本流动性估计中的方法论问题由于教育水平的测量误差较小,因此对教育代际流动性的估计往往比收入流动性更为准确㊂但由基因遗传所导致的父代与子代共同的禀赋可能会对二者的教育水平同时产生影响,因此对于代际教育流动性的估计很难完全排除内生性问题④㊂为了得到教育代际弹性的无偏估计,许多文献采用工具变量或分组对照的方法来消除内生性㊂1.工具变量方法。

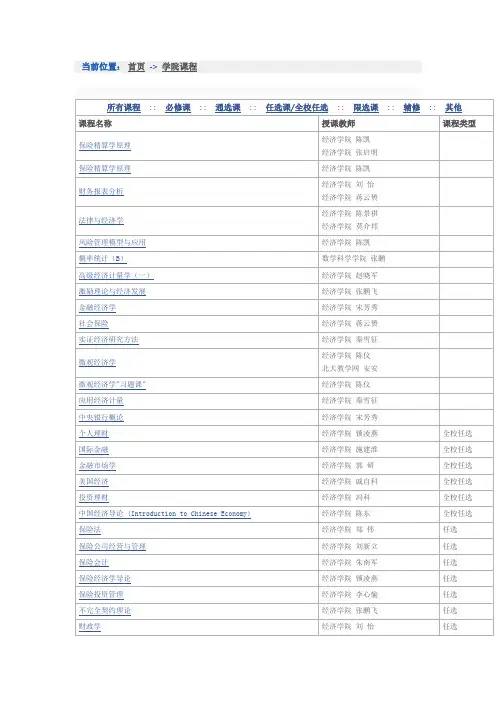

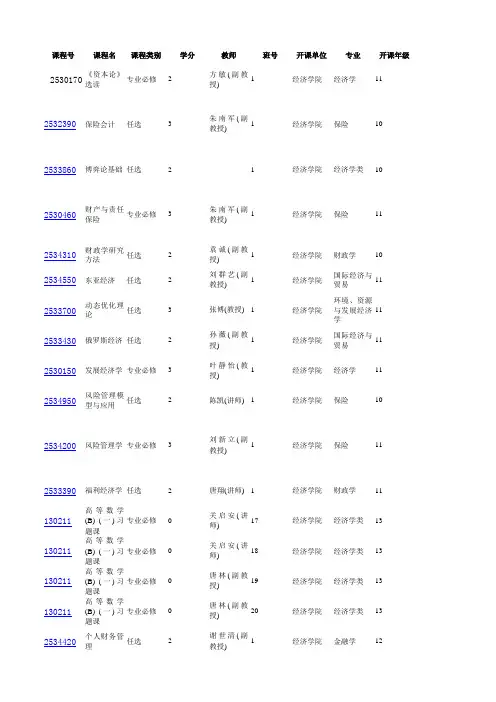

课程号课程名课程类别学分教师班号开课单位专业开课年级2530170《资本论》选读专业必修2方敏(副教授)1经济学院经济学112533860博弈论基础任选21经济学院经济学类102534310财政学研究方法任选2袁诚(副教授)1经济学院财政学102534550东亚经济任选2刘群艺(副教授)1经济学院国际经济与贸易112533700动态优化理论任选3张博(教授)1经济学院环境、资源与发展经济学112533430俄罗斯经济任选2孙薇(副教授)1经济学院国际经济与贸易112530150发展经济学专业必修3叶静怡(教授)1经济学院经济学112534950风险管理模型与应用任选2陈凯(讲师)1经济学院保险10 2533390福利经济学任选2唐翔(讲师)1经济学院财政学11130211高等数学(B)(一)习题课专业必修0关启安(讲师)17经济学院经济学类13130211高等数学(B)(一)习题课专业必修0关启安(讲师)18经济学院经济学类13130211高等数学(B)(一)习题课专业必修0唐林(副教授)19经济学院经济学类13130211高等数学(B)(一)习题课专业必修0唐林(副教授)20经济学院经济学类132534420个人财务管谢世清(副2534200风险管理学专业必修3刘新立(副教授)1经济学院保险11经济学院保险102530460财产与责任保险专业必修3朱南军(副教授)12532390保险会计任选3朱南军(副教授)1经济学院保险112533570公司金融专业必修3崔巍(副教授)1经济学院金融学112532510公债管理任选2钱立(副研究员)1经济学院财政学102534100国际宏观经济学任选2唐翔(讲师)1经济学院国际经济与贸易112532440国际金融组织任选2谢世清(副教授)1经济学院金融学102533840国际税收专业必修2刘怡(教授)1经济学院财政学102530071宏观经济学“习题课”专业必修0唐翔(讲师)1经济学院经济学类122533650环境核算与环境会计任选2章政(教授)1经济学院环境、资源与发展经济学112533370环境资源经济学专业必修3曹和平(教授)1经济学院环境、资源与发展经济112530070宏观经济学专业必修3唐翔(讲师)1经济学院经济学类122530090国际贸易专业必修3李权(副教授)1经济学院国际经济与贸易102530480国际经济学专业必修3陶涛(副教授)1经济学院国际经济与贸易112530100国际金融专业必修3施建淮(教授)2经济学院金融学112530100国际金融专业必修3吕随启(副教授)1经济学院金融学112533570公司金融任选3李心愉(教授)2经济学院保险112534710激励理论与经济发展任选3张鹏飞(副教授)1经济学院环境、资源与发展经济学112532240金融经济学导论专业必修3宋芳秀(副教授)1经济学院金融学102533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)1经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)2经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)3经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)4经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)5经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)6经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)7经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)8经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)9经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)10经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)11经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)12经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)13经济学院经济学类132533161经济学原理(Ⅰ)讨论课专业必修0平新乔(教授)14经济学院经济学类132530140计量经济学专业必修3李绍荣(教授)1经济学院经济学类112534060货币银行学专业必修3刘宇飞(副教授)1经济学院金融学112534130跨国公司管理任选2王跃生(教授)1经济学院国际经济与贸易11课程号课程名课程类别学分教师班号开课单位专业开课年级2533980美国经济任选2戚自科(副教授)1经济学院国际经济与贸易122533670农村金融学任选2王曙光(教授)1经济学院金融学122534780区域经济学专业必修3张辉(副教授)1经济学院环境、资源与发展经济学112533830商业银行管理任选2李连发(副教授)1经济学院金融学112531080社会保险任选2蒋云赟(副教授)1经济学院财政学112534880社会实践专业必修1叶静怡(教授)1经济学院经济学112534880社会实践专业必修1杜丽群(教授)2经济学院经济学112534880社会实践专业必修1崔小勇(讲师)3经济学院经济学112534880社会实践专业必修1夏庆杰(副教授)4经济学院经济学112534880社会实践专业必修1管汉晖(副教授)5经济学院经济学112533490世界经济史专业必修21经济学院国际经济与贸易112534560世界经济与中国任选2陈仪(讲师)1经济学院国际经济与贸易122532250数理经济学任选3钱立(副研究员)1经济学院财政学112530051统计学专业必修3袁诚(副教授)1经济学院财政学112530340投资学专业必修3胡坚(教授)1经济学院金融学102534470土地经济学任选3张辉(副教授)1经济学院环境、资源与发展经济学102534000生态经济学任选3季曦(副教授)1经济学院环境、资源与发展经济学112534240人寿与健康保险专业必修3姚奕(讲师)1经济学院保险112534540微观计量方法任选2夏庆杰(副教授)1经济学院经济学102530061微观经济学“习题课”专业必修0刘文忻(教授)1经济学院经济学类122530061微观经济学“习题课”专业必修0张元鹏(副教授)2经济学院经济学类122534280卫生经济学限选2锁凌燕(讲师)1经济学院保险112534300现代金融理论简史任选2曹和平(教授)1经济学院环境、资源与发展经济学12131470线性代数(B)习题专业必修0周健(讲师)11经济学院经济学类12131470线性代数(B)习题专业必修0周健(讲师)12经济学院经济学类12131470线性代数(B)习题专业必修0王立中(副教授)13经济学院经济学类12131470线性代数(B)习题专业必修0王立中(副教授)14经济学院经济学类122533950信托与租赁任选2秦春华(研究员)1经济学院经济学类122532260信息经济学专业必修3李绍荣(教授)1经济学院经济学112534380应用经济计量任选2秦雪征(副教授)1经济学院经济学102533690应用时间序列分析任选3赵留彦(副教授)1经济学院金融学102534570中国对外经贸战略任选2薛旭(副教授)1经济学院国际经济与贸易11经济学院经济学类122535020证券投资学任选3崔巍(副教授)12530060微观经济学专业必修3张元鹏(副教授)2经济学院金融学112530060微观经济学专业必修3刘文忻(教授)1经济学院经济学类122532340中国经济史专业必修2管汉晖(副教授)1经济学院经济学112534490中国商业管理思想任选2周建波(教授)1经济学院经济学12上课时间及教室备注1~16周每周周四3~4节一教3041~16周每周周二3~4节文史2011~16周单周周四5~6节文史2011~16周每周周一3~4节三教207Luke Geldermans 全英文授课1~16周每周周三5~6节二教2061~16周双周周四5~6节二教2061~16周每周周一1~21~16周每周周五3~4节文史1151~16周每周周四7~9节三教1061~16周每周周三7~8节三教2031~16周每周周四10~12节电连12 1~16周每周周四10~11节二1~16周双周周三1~2节二教4161~16周每周周四3~4节二教4161~16周每周周一3~4节三教1061~16周每周周三10~11节二1~16周每周周三10~11节二1~16周每周周三10~11节二1~16周每周周三10~11节三1~16周每周周三7~9全英文授课节三教4031~16周双周周一3~4节三教5011~16周每周周三3~4节三教5011~16周每周周四3~4节理教4131~16周每周周三10~11节一1~16周每周周三1~2节一教3021~16周双周周五1~2节一教3021~16周每周周三1~2节二教5011~16周双周周五1~2节二教5011~16周每周周五3~4节二教3141~16周每周周二3~4节文史2191~16周双周周四3~4节文史2191~16周每周周二1~2节理教2091~16周双周周三1~2节理教2091~16周每周周五3~4节理教2151~16周每周周二7~8节二教3131~16周每周周四5~6节二教3131~16周双周周二10~11节理1~16周每周周二3~4节三教1061~16周每周周二1~16周双周周三5~6节三教4061~16周每连12周周三10~12节三1~16周每周周二7~8节二教3091~16周每周周四5~6节二教3091~16周每周周一7~9节三教3031~16周单周周一10~11节文1~16周单周周一10~11节文1~16周单周周一10~11节文1~16周单周周一10~11节文1~16周单周周一10~11节文1~16周单周周一10~11节文1~16周单周周一10~11节文1~16周双周周一10~11节文1~16周双周周一10~11节文1~16周双周周一10~11节文1~16周双周周一10~11节文1~16周双周周一10~11节文1~16周双周周一10~11节文1~16周双周周一上课时间备注及教室1~16周每周周四1~2节理教2041~16周每周周四1~2节二教3191~16周每周周三7~9节三教3081~16周双周周二5~6节二教2021~16周每周周四7~8节二教2021~16周每周周三10~11节一1~16周每周周四7~8节二教3081~16周每周周一3~4节一教1031~16周双周周三3~4节一教1031~16周每周周五1~2吴乐旻节二教5271~16周每周周二7~8节三教5081~16周每周周二7~9节一教3091~16周每周周一7~9节三教4041~16周每周周二7~9节二教4041~16周每周周二7~9连91~16周每周周二3~4节理教4081~16周每周周四7~8节理教4081~16周每周周三7~8节电教1141~16周每周周五3~4节电教1141~16周每周周四10~11节理1~16周每周周四10~11节文1~16周每周周三7~8节理教3181~16周每周周三10~11节理1~16周每周周一10~11节三1~16周每周周一10~11节二1~16周每周周一10~11节二1~16周每周周一10~11节一1~16周每周周五3~4节二教4201~16周每连9周周一7~9节理教4071~16周每全英文授课周周三3~4节三教1061~16周每周周四10~12节理1~16周每周周二1~2节三教407全英文授课1~16周双周周三3~4节三教4071~16周每周周三7~8节理教2091~16周每周周三3~4节理教408。

北京大学经济法学考研综合卷参考书名师推荐本文系统介绍北京大学经济法学考研难度,北京大学经济法学考研就业,北京大学经济法学考研学费,北京大学经济法学考研辅导,北京大学经济法学考研参考书五大方面的问题,凯程北京大学老师给大家详细讲解。

特别申明,以下信息绝对准确,凯程就是王牌的北京大学考研机构!北京大学经济法学考研参考书是什么北京大学没有指定经济法学考研考研参考书目,凯程老师根据多年的辅导经验及学员反馈,推荐北京大学经济法学考研研究生参考教材如下:综合卷:王磊老师《宪法司法化》《选择宪法》张千帆老师《宪法学导论》郭自力《中国刑法论》陈兴良《规范刑法学》魏振瀛老师《民法》潘剑锋《民事诉讼法》汪建成《刑事诉讼法学》姜明安的《行政法学》专业卷:经济法总论:《经济法学》张守文主编《经济法学》张守文著《经济法总论》史际春、邓峰金融法:《金融法概论》吴志攀著《金融法》吴志攀、刘燕财税法:《财税法学》张守文《财税法专题研究》刘剑文《税法原理》张守文刘剑文、熊伟《税法基础理论》竞争法:吕明瑜《竞争法学》王晓晔《竞争法学》邵建东《竞争法学》会计法:刘燕《会计法》企业与公司法学:甘培忠《企业与公司法学》以上参考书实际复习的时候,请按照凯程老师指导的重点进行复习,有些内容是不考的,帮助你减轻复习压力,提高复习效率。

一、北京大学经济法学考研难度大不大,跨专业的学生多不多?最近几年法学考研很火,特别是北京大学这样的名校。

北京大学2015年经济法学考研研究生计划招收11人,招生人数相对较多,从这方面来讲考研难度不大,北京大学经济法学考研专业课复习较为容易。

在考研复试的时候,老师更看重跨专业学生的能力,而不是本科背景。

其次,考试科目里,法学综合本身知识点难度并不大,跨专业的学生完全能够学得懂。

即使本科学法学的同学,专业课也不见得比你强多少(大学学的内容本身就非常浅)。

所以记住重要的不是你之前学得如何,而是从决定考研起就要抓紧时间完成自己的计划,下定决心,就全身心投入,要相信付出总会有回报。

凯程考研,为学员服务,为学生引路!

第 1 页 共 1 页 人大经济学院举办第七期能源经济研讨

会

3月7日中午,由经济学院能源经济系主办的能源经济研讨会(Energy Economics Seminar )第七期会议在明德主楼734会议室举行。

北京大学环境科学与工程学院秦研究员报告了其英文论文 A multi-country investigation of the public`s preferences for CO2 emission reduction and burden-Sharing Rules 的相关工作。

在该报告中,秦研究员首先介绍了其在使用问卷调查方法研究中国、瑞典、美国三国居民对减少二氧化碳排放的支付意愿方面的工作,研究结果认为在对待气候变化的态度方面中国和瑞典居民具有较相似立场,而在支付意愿方面中国和美国居民的意愿支付额占收入比则较接近。

此后,秦博士后又介绍了其针对中美两国居民的减排责任分配方案偏好意愿的对比研究,并根据研究结果分析了国际气候谈判中的各国立场差别,并为我国的相关谈判方案提出了意见。

能源经济研讨会由经济学院能源经济系定期推出,旨在为研究能源经济问题的学者提供一个交流的平台,以促进我国能源经济的教学研究水平的提高。

2024年第2期(总第263期)人口与经济POPULATION&ECONOMICSNo.2,2024 (Tot.No.263)中国居民健康素养的水平㊁差异及影响因素郭泰鼎,秦雪征(北京大学经济学院,北京100871)摘㊀要:健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务,并运用这些信息和服务作出正确决策,以维护和促进自身健康的能力㊂健康素养水平的提高能够显著改善个人和社会群体的健康行为,从而有助于提升一国人口的整体健康水平㊂为测算我国居民健康素养水平,结合国内外健康素养的测评方法,从健康促进㊁疾病预防和医疗保健三个维度出发,创新性地设计了 北京大学中国居民健康素养网络调查问卷 ,并面向中国家庭追踪调查(CFPS)2020年的受访者在全国范围内开展随机抽样与问卷调查㊂基于调查结果,对中国居民健康素养的总体水平和人群差异进行描述性分析,并在此基础上通过多元回归等统计方法考察不同维度健康素养的影响因素㊂结果显示,大多数中国居民具备一定的健康素养(71.41%),但具备较高健康素养水平的人群不足三成(25.07%)㊂分维度看,疾病预防(25%)与医疗保健(21%)维度中具备较高健康素养的人群比例较低㊂分人群看,健康素养得分较低的人群主要包括男性人群㊁60岁以下人群㊁受教育程度较低人群㊁自家农业生产经营人群与非农自雇雇主㊁农村与经济欠发达地区人群㊂研究结论表明,重视预防保健㊁关注文化程度较低人群的健康教育㊁关注劳动力人口的职业健康素养㊁推进欠发达地区的健康宣传对提升国民健康素养㊁实现健康中国战略具有重要意义㊂关键词:健康素养;量表评估;影响因素;健康教育中图分类号:C92-05㊀文献标识码:A㊀文章编号:1000-4149(2024)02-0124-16DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2024.00.007收稿日期:2023-05-11;修订日期:2023-09-25基金项目:国家自然科学基金面上项目 健康素养的形成机制与社会经济影响:卫生经济学与行为经济学视角 (72074004)㊂作者简介:郭泰鼎,北京大学经济学院博士研究生;秦雪征,北京大学经济学院教授,博士生导师㊂㊃421㊃郭泰鼎,等:中国居民健康素养的水平㊁差异及影响因素㊀㊀一、引言健康是促进人全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条件,是民族昌盛和国家富强的重要标志,也是广大人民群众的共同追求㊂在对健康关注度普遍提升的今天,健康素养作为健康的重要影响因素,已日益得到学界和各级政府的广泛关注㊂党的二十大报告中提出推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置㊂强调要深入开展健康中国行动和爱国卫生运动,倡导文明健康生活方式㊂这对我国国民健康素养的提升㊁健康行为的改善提出了更高的要求㊂健康素养对个体与社会的健康提升具有重要作用㊂根据国家卫生健康委员会的定义,健康素养(Health Literacy)是指个人获取和理解基本健康信息和服务,并运用这些信息和服务作出正确决策,以维护和促进自身健康的能力[1]㊂健康素养的提高不仅能够显著改善个人的健康状况,并且也能使周围人群和整个社会的健康效益得到提升,具有正向的溢出效应[2]㊂因此从长期来看,健康素养是改善一国人口的健康行为㊁提升整体健康水平的重要决定因素㊂从经济学的角度看,健康素养是一种重要的人力资本,直接影响个体对健康的投资效率和对健康的重视程度,从而影响个体健康水平㊂一方面,健康素养是健康产出的重要决定因素,更高水平的健康素养能够通过改善个体健康行为[3]㊁提高个体与医疗机构的沟通质量[4]等渠道提升个体的健康投资效率,进而提高个体健康水平㊂另一方面,根据健康信念模型(Health Belief Model,HBM),当健康素养提升时,个体对于健康的态度更加积极,对健康的需求弹性降低,对健康的重视提升[5]㊂从公共卫生的角度看,一方面,人们在过去新冠疫情的冲击中发现,具备较高健康素养的居民能够更准确地理解病毒知识和防疫信息,建立对疫情的正确认知,并采取有效的防疫措施[6]㊂因此,在我国进一步完善疾病预防控制体系的背景下,提升国民健康素养对提高应对突发公共卫生事件能力具有重要意义㊂另一方面,随着我国人口老龄化进程的进一步加快和人们生活方式的不断转变,心脑血管病㊁癌症等慢性非传染性疾病负担不断加重,健康素养在疾病防控㊁慢病管理和医疗资源的有效利用方面也起着至关重要的作用[7]㊂综上所述,健康素养的提高对改善个体健康水平㊁提升个体对健康的重视㊁缓解公共卫生压力㊁降低慢性病发病风险具有重要作用㊂基于以上学界与政府对健康素养的关注,本文结合国内外健康素养的测评方法,创新性地设计了 北京大学中国居民健康素养网络调查问卷 ,并基于2020年中国家庭追踪调查的个人问卷受访者,在全国范围内进行了随机抽样和问卷调查㊂基于调研数据,本文进一步采用描述性统计与多元回归的方法对我国居民健康素养的总体水平㊁地区差异和影响因素进行了综合分析㊂本文的贡献在于:第一,对国内外已有的健康素养测量方法进行了补充,与现有问卷相比更多地关注了具有人力资本价值的综合性健康素养;第二,对中国居民健康素养影响因素领域的文献进行了补充,借助CFPS数据库分析了多维度的人口学与社会经济变量对健康素养的影响;第三,研究结论对健康教育㊁健康科普方面的工作提供了政策建议,对提升全民健康素养㊁实现健康中国战略具有重要价值㊂㊃521㊃㊀‘人口与经济“2024年第2期㊀㊀二、健康素养研究综述1.国内外健康素养测量方法在国际主流文献中,健康素养问卷主要从医学视角进行设计,多侧重于评估患者在处理医疗相关信息时的阅读㊁听说㊁计算等认知能力㊂例如,成人功能性健康素养测试(Test ofFunctional Health Literacy in Adults,TOFHLA)会要求患者根据处方药说明书,判断特定条件下正确的用药时间与剂量㊂但在此类问卷中缺乏健康经济学与公共卫生视角的测评指标㊂目前国际上的健康素养问卷按照测量维度的数量可分为综合性问卷和专门性问卷,前者测量的健康素养维度较后者更为丰富㊂综合性健康素养问卷主要包括成人功能性健康素养测试㊁健康素养问卷(Health Literacy Questionnaire,HLQ)㊁欧洲健康素养调查问卷(EuropeanHealth Literacy Survey Questionnaire,HLS-EU-Q47)等;专门性健康素养问卷主要包括成人医学素养快速筛查(Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine,REALM)㊁主观算术量表(Subjective Numeracy Scale,SNS)等,前者侧重考察受访者医学术语方面的识字能力,后者侧重考察受访者的数学能力㊂相较于国外,国内对于健康素养的研究尚处于起步阶段,针对中国居民健康素养的调查问卷与国际相比较少㊂中国健康教育中心受原卫生部(现国家卫生健康委员会)委托于2008年组织实施了首次中国居民健康素养调查,该调查延续至今,测评内容是基于我国发布的‘中国公民健康素养 基本知识和技能“㊂该测评指标共有66条,因此也被简称为 健康素养66条 ,其内容分为基本知识和理念㊁健康生活方式与行为㊁基本技能三部分①,是国内最早衡量健康素养的官方标准㊂国内其他微观入户调查数据中鲜有对居民健康素养的细致调查,中国健康与营养调查(CHNS)中 膳食和活动知识 模块涉及一部分健康素养的考察,内容包括膳食知识㊁食品偏好㊁活动偏好㊁体力活动和健康饮食的重要性,但对于衡量居民综合健康素养比较有限;中国流动人口动态监测数据(CMDS)在2016年开展过健康素养专题模块的调查,但受访群体主要为流动人口,样本代表性稍弱㊂2.健康素养影响因素研究国际上已有一部分文献对不同国家健康素养的影响因素进行研究㊂由于个体健康素养受到其自身的社会经济条件影响,性别㊁年龄㊁种族㊁教育程度㊁社会地位等人口学与社会经济指标都属于个体健康素养的影响因素㊂文献发现社会弱势群体的健康素养水平通常更差,如老年人[8]㊁受教育水平较低[9-10]㊁社会地位较低[11]群体的健康素养水平都更低于社会平均水平㊂从地区间比较来看,发达国家相比发展中国家和欠发达国家其平均居民健康素养水平更高[12],城市居民相比农村居民平均健康素养水平更高[13]㊂关于中国居民健康素养的影响因素研究相对较少㊂肖瓅等采用中国公众健康素养评估问卷调查发现,城市居民健康素养水平高于农村居民,文化程度与收入水平对城乡居民的健康素养均有显著正向影响,而家庭人口数与年龄对城市居民健康素养影响同样显著[14]㊂根据国家卫生健康委员会基于‘中国公民健康素养 基本知识与技能“调查发布的数据,2021年我国居民在健康素养水平方面,城市居民高于农村居民,东部地区居民高于中部地㊃621㊃①具体从科学健康观素养㊁传染病防治素养㊁慢性病防治素养㊁安全与急救素养㊁基本医疗素养和健康信息素养六类健康问题评价居民健康素养水平(参见‘2020年中国居民健康素养监测报告“)㊂郭泰鼎,等:中国居民健康素养的水平㊁差异及影响因素区居民,中部地区居民高于西部地区居民[15]㊂以上调查由于涉及的人口学与社会经济变量较少,因此较难考察更多维度的健康素养影响因素㊂此外,国内也有较多公共卫生领域的文献使用‘中国公民健康素养 基本知识与技能“对某一地区居民的健康素养现状及影响因素进行调查分析,如许忠波㊁綦斐㊁吕榜军㊁汤捷等分别考察了江西省㊁青岛市㊁广西壮族自治区㊁广东省城乡居民健康素养状况及影响因素,但在全国范围内代表性较弱[16-19]㊂㊀㊀三、调查结果的描述性统计本文结合国内外关于健康素养的测评方法,创新性地设计出 北京大学中国居民健康素养网络调查问卷 ,并基于中国家庭追踪调查2020年的受访者样本在全国范围内开展了随机抽样调查㊂调研问卷的设计参考‘欧洲健康素养调查问卷“和‘中国公民健康素养 基本知识与技能“,兼顾了国际可比性和本土代表性;问卷内容包括 健康促进 ㊁ 疾病预防 和 医疗保健 三个维度,共包含30道判断题㊂本次问卷调查共获得1448个有效样本,问卷有效率为74.99%,且问卷在信度与效度上能够满足研究要求㊂图1㊀健康素养得分分布图㊀㊀㊀㊀数据来源:2021年 北京大学中国居民健康素养网络调查问卷 ㊂㊀㊀㊀㊀说明:问卷共30道判断题,每题按照难度分为3或4分,满分100分㊂如图1所示,我们以健康素养总分为横坐标,以得分对应的样本量为纵坐标,绘制出本次健康素养调查的得分分布直方图与对应的核密度(kernel density)曲线㊂由于本次调查单题得分为3分或4分,因此分数的直方图上会出现不连续的断点和峰值,但是根据核密度曲线可以看出分数总体分布趋势平滑,且可以观察到分数有向高分聚集的趋势㊂总体来看,样本平均健康素养得分为83.94分,大于等于80分的样本共计1034个,占比为71.41%;得分大于等于90分的样本共计363个,占比为25.07%㊂该结果表明,大多数中国居民具备一定的健康素养,但具备较高素养水平的人群不足三成㊂此外,如表1所示,我们对健康素养得分在不同群体之间的差异进行了刻画㊂以性别为例,男性的健康素养平均得分为83.31分,低于女性平均得分84.74分㊂分年龄组来看,健康素养得分随年龄增长呈现非线性的变化趋势:45 60岁样本得分最低,为82.74分,其余年龄组的得分接近,均高于84分㊂在婚姻状态方面,有无配偶的人群之间健康素养得分未表现出显著差异,均处于平均分左右㊂在已完成最高学历方面,受教育水平与健康素养得㊃721㊃㊀‘人口与经济“2024年第2期表1㊀健康素养得分在不同群体中的分布分组变量样本分布健康素养总分H P 健康促进D P 疾病预防H C 医疗保健观测值占比(%)均值标准差P -v a l u e均值标准差P -v a l u e 均值标准差P -v a l u e 均值标准差P -v a l u e总体1448100.0083.948.77530.714.07622.262.83930.964.799性别男性81556.2883.318.994㊀0.002∗∗∗30.494.2920.019∗∗22.202.8940.30630.634.872㊀0.003∗∗∗女性63343.7284.748.424(-3.07)31.003.763(-2.34)22.352.768(-1.02)31.394.671(-3.01)年龄组25岁及以下28019.3484.288.44330.663.80322.812.51630.804.92526 35岁36725.3584.138.41130.613.82122.552.69730.974.84336 45岁27018.6584.938.50431.173.92022.402.88731.364.73146 60岁38126.3182.749.5870.024∗∗30.464.5320.24221.693.0090.000∗∗∗30.594.8010.21360岁以上15010.3684.098.354(2.81)30.894.202(1.37)21.762.923(8.93)31.434.526(1.46)婚姻状态未婚/离婚/丧偶42629.4284.258.6810.37730.633.9260.61822.732.5510.000∗∗∗30.894.9270.740已婚/同居102270.5883.808.815(0.88)30.754.138(-0.50)22.072.931(4.03)30.994.746(-0.33)已完成最高学历文盲/半文盲/小学18212.5779.1910.95028.995.05321.013.31029.195.314初中44430.6682.197.96930.384.00021.742.88930.074.462高中/中专/技校/职高40027.6284.698.4030.000∗∗∗30.864.0200.000∗∗∗22.552.5340.000∗∗∗31.274.7580.000∗∗∗大专/本科及以上42229.1487.117.466(47.14)31.673.412(20.43)23.092.530(32.09)32.364.511(27.30)职业类型自家农业生产经营20614.3380.1510.09029.444.77121.313.46129.404.848非农自雇雇主1278.8382.7110.33030.195.08821.852.72630.674.826私人部门受雇53237.0084.218.12730.853.67522.362.65131.004.941公共部门受雇30521.2186.098.04831.433.87822.672.77131.994.319全日制学生1369.4685.007.8850.000∗∗∗30.853.5930.000∗∗∗23.272.3430.000∗∗∗30.884.7180.000∗∗∗退出劳动力市场1329.1884.138.146(12.83)30.893.829(6.63)21.782.775(11.11)31.454.665(7.72)户口类型农业户口83758.0482.528.9410.000∗∗∗30.174.1840.000∗∗∗22.062.8830.002∗∗∗30.294.8370.000∗∗∗城镇户口60541.9685.878.185(-7.28)31.473.815(-6.06)22.532.768(-3.11)31.874.600(-6.24)所在地区东部地区52536.2684.958.53530.973.92922.272.70131.714.698中部地区35524.5283.519.19230.574.08522.112.98630.844.936西部地区31521.7582.968.9160.007∗∗∗30.094.3210.005∗∗∗22.232.9220.39530.644.8190.000∗∗∗东北地区25317.4783.648.319(4.06)31.173.966(4.37)22.512.805(0.99)29.964.564(8.87)㊀㊀注:∗代表显著性水平10%,∗∗代表显著性水平5%,∗∗∗代表显著性水平1%;括号内为对应T 检验或F 检验的统计量㊂㊃821㊃郭泰鼎,等:中国居民健康素养的水平㊁差异及影响因素分之间呈现出明显的正相关关系:小学及以下群体的健康素养得分为79.17分;在此基础上,学历水平每提升一个等级都会带来2 3分左右的健康素养得分获益,大专/本科及以上群体的分数在所有学历组中最高,为87.11分㊂在职业类型方面,在所有已就业的样本中,公共部门受雇的样本健康素养得分最高,为86.09分,其次分别是私人部门受雇(84.21分)㊁非农自雇雇主(82.71分)㊁自家农业生产经营(80.15分)的样本,仍在上学的全日制学生健康素养水平同样较高,为85.00分㊂在户口类型方面,城镇户口样本的平均健康素养得分为85.87分,高于农业户口样本平均得分82.52分㊂从地区差异来看,中㊁西㊁东北部地区受访者的健康素养得分接近,均为83分左右,而东部地区的平均得分较高,为84.95分㊂我们进一步根据样本得分定义了 是否具备较高健康素养 的虚拟变量:如果样本的健康素养得分达到了90分及以上,则认定该个体具备较高健康素养㊂在本研究中,具备较高健康素养的人群比例占全样本的25.07%㊂根据国家卫生健康委员会发布的 2021年中国居民健康素养监测情况 ,2021年我国居民健康素养水平为25.40%,与本文结果相近㊂分维度来看,研究发现具备较高健康素养的人群比例在健康促进㊁疾病预防和医疗保健三个维度中分别为41%㊁25%和21%①㊂这一结果说明,中国居民在不同维度的健康素养上具有横向差异,尤其是在疾病预防与医疗保健方面的素养相对较为薄弱㊂这一结果也印证了原李克强总理在2022年政府工作报告中提出的 坚持预防为主,加强健康教育和健康管理 的必要性㊂㊀㊀四、健康素养影响因素分析1.模型设定本文进一步通过OLS多元回归的方法,分析各主要的人口学与社会经济指标对健康素养水平的影响,模型如下:HealthLiteracy i=α0+α1Female i+ð3j=1βj AgeGroup ji+α2Married i+ð4k=1γi Education ki+ð4l=1θi Jobclass li+α3Urban i+ð3h=1δi Region hi+εi(1)㊀㊀其中,HealthLiteracy为主要因变量健康素养得分,分别使用总得分与每一维度得分进行分析;Female代表性别,女性取值为1,男性取值为0;AgeGroup代表年龄组,控制组为25岁及以下人群;Married代表婚姻状态,已婚/同居的有伴侣组取值为1,未婚/离婚/丧偶的无伴侣组取值为0;Education代表样本最高受教育程度,控制组为小学及以下学历人群; Jobclass代表样本职业类型,控制组为自家农业生产经营人群;Urban代表样本户口类型,城镇户口取1,农业户口取0;Region代表样本所在区域,控制组为东部地区;εi为随机扰动项,服从正态分布;下角标i代表不同的样本个体,j代表不同年龄组,k代表不同受教育程度,l代表不同职业,h代表不同区域㊂2.回归结果分析如图2与表2所示,总体上看回归结果与描述性统计结果基本吻合㊂在性别方面,控制①每个分维度中 是否具备较高健康素养 定义为得分到达该维度总分的90%及以上㊂㊃921㊃㊀‘人口与经济“2024年第2期其他变量后,女性健康素养得分显著高于男性1.238分,这主要体现在健康促进(0.430分)与医疗保健(0.702分)两方面,而在疾病预防方面则无显著差别㊂这表明女性和男性对于疾病几乎具有同等的了解和重视程度,但是女性在日常生活方面与就医用药方面具有更高的健康素养水平㊂女性健康素养高于男性这一结果与欧洲㊁澳大利亚的调查结果比较接近[8-9]㊂而也有文献发现在印度男性平均健康素养水平高于女性,但是差异不显著[10]㊂图2㊀健康素养影响因素的系数与置信区间㊀㊀说明:图2展示了模型中各个解释变量对健康素养总分的影响,实心圆代表系数大小,虚线范围代表95%的置信区间㊂每组变量中的控制组与前述一致㊂表2㊀健康素养的影响因素因变量(1)健康素养总分(2)HP 健康促进(3)DP 疾病预防(4)HC 医疗保健性别(控制组为男性)女性1.238∗∗∗0.430∗∗0.1060.702∗∗∗(0.450)(0.213)(0.146)(0.252)年龄(控制组为25岁及以下)26 35岁0.353-0.03210.3680.017(1.002)(0.477)(0.290)(0.550)36 45岁 1.8500.6630.5020.685(1.151)(0.544)(0.340)(0.619)46 60岁0.9730.3510.0570.565(1.127)(0.532)(0.333)(0.610)60岁以上2.705∗∗0.8480.2961.560∗∗(1.373)(0.664)(0.439)(0.728)㊃031㊃郭泰鼎,等:中国居民健康素养的水平㊁差异及影响因素续表2因变量(1)健康素养总分(2)HP健康促进(3)DP疾病预防(4)HC医疗保健婚姻状态(控制组为未婚/离婚/丧偶)已婚或同居0.3660.307-0.1750.235(0.743)(0.356)(0.215)(0.393)受教育程度(控制组为小学及以下)初中 2.816∗∗∗ 1.338∗∗∗0.570∗∗0.907∗∗(0.883)(0.419)(0.291)(0.447)高中/中专/技校/职高 4.875∗∗∗ 1.738∗∗∗ 1.156∗∗∗ 1.981∗∗∗(0.961)(0.453)(0.298)(0.481)大专/本科及以上7.272∗∗∗ 2.449∗∗∗ 1.820∗∗∗ 3.003∗∗∗(0.964)(0.447)(0.312)(0.504)职业类型(控制组为自家农业生产经营)非农自雇雇主0.6190.0730.0670.479(1.171)(0.579)(0.346)(0.561)私人部门受雇 1.895∗∗0.778∗0.4160.702∗(0.825)(0.399)(0.279)(0.423)公共部门受雇 1.861∗0.7110.3130.837∗(0.949)(0.461)(0.312)(0.487)全日制学生 3.606∗∗∗ 1.243∗∗ 1.437∗∗∗0.927(1.306)(0.607)(0.406)(0.718)退出劳动力市场0.6570.271-0.0410.427(1.139)(0.523)(0.399)(0.605)户口类型(控制组为农业户口)城镇户口 1.167∗∗0.527∗∗0.0510.590∗∗(0.552)(0.256)(0.174)(0.297)所处区域(控制组为东部地区)中部地区-1.255∗∗-0.362-0.146-0.746∗∗(0.586)(0.274)(0.192)(0.321)西部地区-1.603∗∗∗-0.731∗∗-0.075-0.797∗∗(0.609)(0.299)(0.197)(0.337)东北地区-1.054∗0.2140.424∗∗-1.692∗∗∗(0.631)(0.303)(0.208)(0.354)常数项76.66∗∗∗27.82∗∗∗20.68∗∗∗28.16∗∗∗(1.326)(0.637)(0.416)(0.681)因变量均值83.9430.7122.2630.96观测值1432143214321432R20.1230.0710.0850.093㊀㊀注:∗代表显著性水平10%,∗∗代表显著性水平5%,∗∗∗代表显著性水平1%;括号内为稳健标准误㊂在年龄方面,从系数上看健康素养受年龄影响较小,只有60岁以上的老年群体得分具备统计学显著性㊂该群体的平均健康素养水平高于控制组(25岁及以下人群) 2.705分㊂分维度来看,老年群体较高的健康素养主要来源于医疗保健(1.560分)维度,这表明不同维度的健康素养随年龄变化可能存在不同的机制㊂理论上年龄对健康素养可能存在两个方面的影响:一方面,随着年龄的增长,健康素养作为一种人力资本可能发生折旧,这是因为,随着年龄的增长,人们的认知能力会随之下降,从而伴随健康素养水平的降低;随着时代的㊃131㊃㊀‘人口与经济“2024年第2期发展,许多受限于过去社会经济文化水平的错误健康知识得到了纠正,而老年人对这些知识的更新接受相对较慢;相比于年轻人对接收信息的渠道更为熟悉,老年人对正确健康素养获取的难度更高㊂另一方面,随着年龄的增长,健康素养作为一种人力资本也会进行积累,积累可能来自过往疾病史,如糖尿病㊁高血压等疾病史对培养健康的生活方式㊁提升健康素养水平有一定的积极作用,体现为学习机制;还来自正确健康知识的不断获取与积累㊂由此看来,年龄对健康素养的影响是由上述折旧与积累两种效应共同决定的㊂本文的结果显示,健康素养由于年龄增长所带来的积累效应大于折旧效应,最终体现为正向的作用㊂这一结果与本文研究所采取的问卷形式也有关系,样本中的老年人受访者均具备正确操作智能手机填写问卷的能力,明显具备更高的认知能力和受教育水平①,健康素养随年龄的折旧效应与随受教育水平提升的部分相抵消,最终体现出更高的健康素养水平㊂在国际上看,欧洲主要国家年龄与健康素养的净相关性为-0.16,老年人整体上健康素养水平相较于年轻人更低[20],体现出折旧效应大于积累效应㊂在婚姻状态方面,已婚和同居组的受访者与未婚㊁离异组的受访者之间,健康素养水平并无明显差异㊂该结果说明是否有婚姻伴侣不会对健康素养水平有比较大的影响㊂国际上关于社会关系内部,尤其是家庭内部的健康外部性讨论较多,如法德伦(Fadlon)发现家庭内部的健康冲击会对其余家庭成员的健康行为产生正的外部效应,体现了家庭内部健康与健康观念的互相影响[21]㊂在受教育程度方面,每一阶段教育水平的提升都会带来健康素养水平的明显增长,每个阶段都会增长2 3分,并且这一增长在每一维度的健康素养上都有所体现㊂这一结果表明,教育对健康素养具有重要的作用:一方面,教育能够提升个体在文字阅读㊁数学计算及其他方面的认知能力,从而为健康知识的获取㊁认识㊁理解㊁应用等环节提供认知基础;另一方面,教育对未成年人的行为习惯㊁人际交流及其他方面的非认知能力具有重要的塑造作用,因此对个体成年后养成健康的生活习惯和就医习惯带来重要影响㊂这一结果与学界的普遍认知相符:对于包括印度在内的其他发展中国家,以及包括美国㊁澳大利亚在内的发达国家,教育水平和社会地位均是健康素养的重要决定因素,更长的教育时长和更高的社会地位均能够显著提升个体健康素养[10]㊂本文结果同样与国家卫生健康委员会发布的2020年中国居民健康素养监测情况相符:个体的文化程度越高则健康素养水平越高㊂其他关于中国居民健康素养的研究同样说明,教育水平更高的中国居民有着显著更高的健康素养水平[22]㊂在职业类型方面,控制了受教育程度之后,全日制学生依然在各个维度的健康素养上表现出更高的水平,这说明进入就业市场本身对个体的健康素养会带来负面作用㊂该结果也和目前我国主要城市劳动者面临的高强度工作节奏息息相关㊂一方面,过高的工作压力在直接损伤劳动者心理与生理健康的同时,也会降低劳动者对健康的重视程度,进而导致对健康的投资减少㊂另一方面,已有文献发现,过度劳动会对劳动者的健康教育产生挤出效应[23],进而导致劳动者提升健康素养的可能性降低㊂以上两方面原因导致的劳动者健康素养降低最终引起了慢性疾病的高发和年轻化㊂此外,在已就业的人群中,非农自雇雇主与农业自经营㊃231㊃①本文样本中60岁以上老年人的比例为10.36%,平均年龄为67.33岁,平均受教育年限为9.64年;而CFPS 中除本文样本外的成年受访者中60岁以上老年人的比例为24.03%,平均年龄为70.66岁,平均受教育年限为4.86年㊂。

The Impact of the Parenting Style on the Formation of Adolescent Human Capital

作者: 张皓辰[1];秦雪征[1]

作者机构: [1]北京大学经济学院,北京100871

出版物刊名: 财经研究

页码: 46-58页

年卷期: 2019年 第2期

主题词: 教养方式;人力资本;学习成绩;心理健康

摘要:在早期人力资本形成和人力资本代际传递的文献中,对家庭内部的人力资本投资的关

注越来越多,而在经济学的实证研究中却较少关注教养方式。

文章基于中国家庭追踪调查(CFPS)2010年,2012年和2014年的数据,研究父母的教养方式对青少年人力资本形成状况的影响,主要的因变量为孩子的学习成绩和心理健康水平这两个变量。

我们借鉴心理学主流文献,

从'要求'和'反应性'两个维度衡量父母的教养方式,并进一步将其划分为权威型、专制型、溺爱型和忽视型四种教养方式类型。

我们发现,父母对孩子的要求程度和反应性程度都对孩子的学习成绩有正向的影响,而心理健康则只与父母的反应程度正相关。

对于孩子的学习成绩和心理健康而言,在四种教养方式类型中,权威型都是最好的教养方式,在对可能存在的内生性问题进行了控制后结果仍稳健。

且分别以性别和城乡为依据进行了分样本回归,发现教养方式对男孩作用更显著,农村孩子的学习成绩受父母要求和反应性的双重影响,城市子女的心理健康受教养方式影响显著。

A Theoretical and Empirical Investigation on the Ex-

ante Moral Hazard Induced by the New Rural

Cooperative Medical Scheme

作者: 彭晓博[1];秦雪征[2]

作者机构: [1]中国社会科学院研究生院博士后;[2]北京大学经济学院

出版物刊名: 经济学(季刊)

页码: 159-184页

年卷期: 2014年 第4期

主题词: 事前道德风险;新型农村合作医疗;医疗体制改革

摘要:医疗保险在增加医疗服务可及性的同时,也可能导致被保险人降低其在出险前防范疾病风险的投入,从而导致经济学理论中的“事前道德风险”(ex-antemoralhazard)。

本文

利用2000—2009中国健康与营养调查(CHNS)数据,采用基准模型、工具变量模型和一阶

差分模型,首次全面考察了新型农村合作医疗中的事前道德风险问题。

结果表明,在控制参保

行为的内生性后,新农合的参与显著改变了个体的生活方式,提高了其吸烟、饮酒、久坐、摄

入高热量食物等不健康行为的倾向,并引致体重超重概率的增加。

在此基础上,我们对新农合

及配套制度的改革提供了政策建议。

The Incentive and Regulation in China's Basic Medical Insurance System ——An Analysis based on

Moral Hazard

作者: 秦雪征[1] 洪波[2]

作者机构: [1]北京大学经济学院,北京100871 [2]北京大学政府管理学院,北京100871

出版物刊名: 技术经济与管理研究

页码: 75-79页

年卷期: 2012年 第8期

主题词: 医疗保险 激励机制 保险制度 道德风险

摘要:逐步在我国建立公平有效的基本医疗保障制度是当前医疗体制改革的首要目标。

几年来,尽管我国在这方面取得了一定成绩,但为了防范广泛存在的道德风险,政府的不恰当措施却导致我国在医疗保险体制上出现了诸如门诊负担沉重、报销水平偏低、医疗成本控制过严和医疗保

险基金挪用等严重问题。

如何解决这些问题是本文研究的关键。

我们从分析基本医疗保险的性

质出发,集中论述了由共用资源和委托代理关系所引发的道德风险以及政府所面临的两难困境。

最后,我们提出了相应的政策建议:政府应在放宽对参保人和医疗机构限制的基础上,通过构建合

理的激励与监督机制来健全基本医疗保险体系。

作者: 秦雪征[1]

作者机构: [1]北京大学经济学院北京市,海淀区颐和园路5号北京大学经济学院100871出版物刊名: 世界经济

页码: 70-86页

年卷期: 2011年 第10期

主题词: 社会安全网;自我保险;商业保险;挤出效应

摘要:本文在期望效用的分析框架下,将社会安全网、自我保险及商业保险引入统一的消费者保险需求模型,进而研究安全网对其他两种抗风险工具的需求影响。

结果显示,“挤出效应”的存在条件与消费者面临的市场环境以及自我保险生产函数的特征等因素密切相关。

在特定参数条件下,社会安全网的规模对个人保险需求可能产生“局部挤出”甚至“完全挤出”的作用。

NANKAI ECONOMIC STUDIES No.2 2011体形对城市劳动力就业的影响潘 杰 秦雪征 刘国恩∗摘 要:基于国务院城镇居民基本医疗保险入户调查(URBMIS)数据,本文用Probit 模型详细估计了各种体形指标对城市劳动力就业的影响,发现即使控制了人力资本等因素,体形对就业仍然具有显著的倒U型影响,即存在“体形歧视”。

进一步通过对各个年龄段的研究发现,处于事业发展早期的年轻人(18~30岁)其就业状态最易受到体形影响,且女性因肥胖及男性因消瘦而受到歧视的现象更为显著。

我们还就此估算出此年龄段女性和男性“最佳就业BMI值”,分别为20.1和24.7。

通过传导路径分析,我们发现对女性的体型歧视往往受到“审美渠道”的影响,而对男性的体型歧视则更多地受到“健康渠道”的影响。

我们的模型还显示,城市劳动力的就业状态(正式与非正式就业)也同样受到体型歧视的影响。

本文用中国2008年最新的数据为体形对就业的影响提供新的证据,同时揭示了当前我国城市劳动力就业市场的新特征。

关键词:体形;劳动力;就业一、引 言改革开放后我国经济飞速发展,随着膳食结构的改变、生活方式的现代化和体力活动的减少,人们的体形发生了重要的变化——超重和肥胖人群迅速增长(Du et al.,2002)。

据估计,截止2005年,中国超重和肥胖人数分别达到了3亿300万和7300万,并且这种增长的趋势仍在持续(Gao et al.,2008)。

另一方面,随着劳动力市场竞争的加剧,使得求职者对在短短十几分钟面试中能否充分展示自己越来越重视——简历精心设计,服饰用心挑选,有人甚至走上手术台“改头换面”。

体形作为一种外形特征,也会影响到人们的审美判断和形象联想。

无论是对美的追求,还是健康的需要,或是提高个人竞争力,越来越多的人开始维持理想体形,倡导合理膳食,参加各种形式的健身活动。

国人体形越来越胖,同时越来越多的个人开始“塑造”健康体形,在这背后,人们更关心的是体形对个人经济状况的影响,特别是关心体形是否对个人在劳动力就业市场上的表现产生了影响。

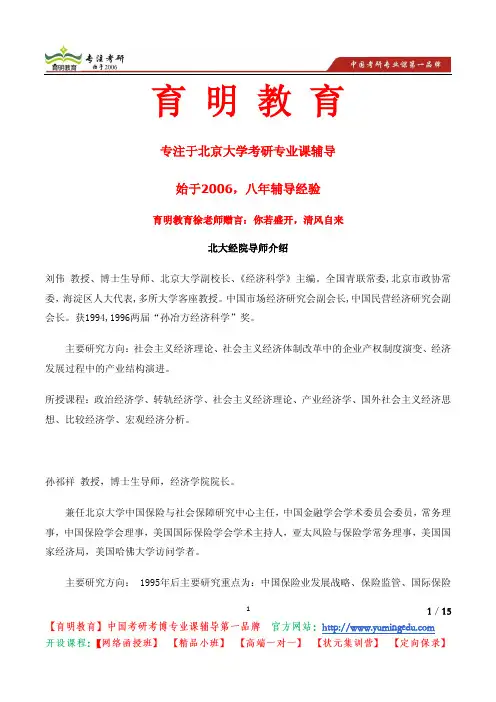

爱考机构-北大考研-经济学院研究生导师简介-秦雪征秦雪征秦雪征/XuezhengQin经济学系副教授硕士生导师地址(Add):北京大学经济学院320室,100871电话(Tel):+86(10)62757237传真(Fax):+86(10)62754237电邮(Email):qin.econpku@接待学生日星期一下午14:00-17:00(请提前发邮件预约)教育背景/EDUCATION美国纽约州立大学布法罗分校经济学博士2009Ph.D.inEconomics,StateUniversityofNewYorkatBuffalo,2009美国纽约州立大学布法罗分校经济学硕士2005M.A.inEconomics,StateUniversityofNewYorkatBuffalo,2005北京大学经济学院经济学学士2002B.A.inEconomics,PekingUniversity,2002工作经历/EMPLOYMENT北京大学经济学院讲师(2009-2012)副教授(2012-至今)SchoolofEconomics,PekingUniversity,AssistantProfessor(2009-2012),AssociateProfessor(2012-pr esent)北京大学卫生经济与管理研究院研究员2009-至今HealthEconomicsandManagementInstitute,PekingUniversity,ResearchAssociate,2009-present美国纽约州立大学布法罗分校兼职讲师2007StateUniversityofNewYorkatBuffalo,AdjunctLecturer,2007美国纽约州人力资本与经济发展研究中心研究助理2006-2009 NewYorkStateCenterofExcellenceonHumanCapitalandEconomicDevelopment,ResearchAssistant, 2006-2009研究领域/RESEARCHINTERESTS卫生经济学,劳动经济学,应用计量经济学HealthEconomics,LaborEconomics,AppliedEconometrics讲授课程/TEACHING本科课程:应用经济计量,专业英语,经济学原理UndergraduateCourses:AppliedEconometrics,EnglishforEconomicsMajors,PrinciplesofEconomics 研究生课程:高级计量经济学,高级卫生经济学,当代西方经济理论前沿GraduateCourses:AdvancedEconometrics,AdvancedHealthEconomics,FrontiersofModernEconom icResearch经理人课程:管理经济学,中国经济转型,医疗政策与改革ExecutiveCourses:ManagerialEconomics,China’sEconomicTransition,HealthCarePolicyandReform学术论文发表/REFEREEDPUBLICATIONS秦雪征,尹志锋,周建波,孔欣欣:“国家科技计划与中小型企业创新:基于匹配模型的分析”,《管理世界》,2012年第4期。

秦雪征,周建波,尹志峰:“中小型制造企业创新特征分析:基于德阳企业调查数据”,《中国工业经济》,2012年第4期。

秦立建,秦雪征,蒋中一:“健康对农民工外出务工劳动供给时间的影响”,《中国农村经济》,2012年第8期。

秦雪征,洪波:“我国基本医疗保险制度的激励与监督机制:基于道德风险的分析”,《技术经济与管理研究》,2012年第8期。

秦雪征,刘国恩:“医疗保险对劳动力市场影响研究评述”,《经济学动态》,2011年第12期。

秦雪征,郑直:“新农合对农村劳动力迁移的影响:基于全国性面板数据的分析”,《中国农村经济》,2011年第10期;人大复印报刊资料《农业经济研究》2012年第3期全文转载。

秦雪征:“社会安全网、自我保险与商业保险:一个理论模型”,《世界经济》,2011年第10期;人大复印报刊资料《社会保障制度》2012年第1期全文转载。

潘杰,秦雪征,刘国恩:“体形对城市劳动力就业的影响”,《南开经济研究》,2011年第2期。

秦雪征,刘阳阳,李力行:“生命的价值及其地区差异:基于全国人口抽样调查的估计”,《中国工业经济》,2010年第10期。

秦雪征,潘杰,刘国恩:“医疗保险对我国农民工医疗与健康状况的影响”,中国青年经济学者论坛,北京,2011。

秦雪征,周建波,辛奕:“城乡二元医疗保险结构对农民工返乡行为的影响:以北京农民工为例”,工作论文(审稿中)。

JayPan,XuezhengQin(contact),GordonG.Liu."TheImpactofBodySizeonUrbanEmployment:Eviden cefromChina."ChinaEconomicReview,inPress(DOI:10.1016/j.chieco.2012.04.006).XuezhengQin, GordonG.Liu.“DoestheU.S.HealthCareSafetyNetDiscouragePrivateInsuranceCoverage?”,EuropeanJournalofH ealthEconomics,Vol.14(3):457-469,2013.XuezhengQin,LixingLi,Chee-RueyHsieh.“TooFewDoctorsorTooLowWages?LaborSupplyofHealthCareProfessionalsinChina.”ChinaEconomicReview,Vol.24(1):150-164,2013.XuezhengQin,LixingLi,YangyangLiu.“TheValueofLifeandItsRegionalDifferenceinChina.”ChinaAgriculturalEconomicReview,Vol.5(3),2013.XuezhengQin,ZhiZheng.“TheNewRuralCooperativeMedicalSchemeandItsImplicationsonRuralLaborMigrationinChina:E videncefromLongitudinalSurveys.”ChinaEconomist,Vol.7(3):89-101,2012.TorEriksson,JayPan,XuezhengQin(contact).“TheIntergenerationalInequalityofHealthinChina.”InternationalHealthEconomicsAssociation9thWorldCongress,Sydney,Australia,2013.XuezhengQi n,GordonG.Liu.“DoesParticipatinginHealthInsuranceBenefittheMigrantWorkersinChina?AnEmpiricalInvestigati on.”2ndGlobalSymposiumonHealthSystemsResearch,Beijing,China,2012.XuezhengQin,JayPan.“TheMedicalCostAttributabletoObesityandOverweightinChina:EstimationBasedonLongitudinalS urveys.”ChineseEconomistsSociety2012AnnualConference,KaifengCity,China,2012.ZhifengYin,JingyiYe, XuezhengQin(contact)."TechnologyAppropriability,ForeignCapitalEntryandEnterpriseInnovation: AnEffectivenessTestofIntellectualPropertyProtection."WorkingPaper(UnderReview).GordonLiu,Y iqunChen,XuezhengQin(contact).“TransformingRuralHealthCarethroughInformationTechnology:AnInterventionalStudyinChina.”WorkingPaper(UnderReview).XuezhengQin,Chee-RueyHsieh.“DoestheHealthCareKuznetsCurveExist?EvidencefromChina,1949-2010.”WorkingPaper(UnderReview).JayPan,XuezhengQin(contact),QianLi.“DoesHospitalCompetitionLeadtoPerformanceGain?EvidencefromChina.”WorkingPaper.著作与译著/BOOKSANDBOOKCHAPTERS刘国恩,秦雪征,林艳(译):《要钱还是要命?给美国医疗体制的一剂强药》,格致出版社,2012年2月。

秦雪征,叶硕(译):《巴西崛起—传奇总统卡多佐回忆录》,法律出版社,2012年3月。

秦雪征,叶硕(译):《石油阴谋—欲望驱使下的大博弈》,石油工业出版社,2011年1月。

XuezhengQin,TheHealthCareSafetyNetandHealthInsurance:ATheoreticalandEmpiricalInvestigatio n,Dissertation,StateUniversityofNewYorkatBuffalo,2009(ISBN:9781109157987).研究基金与项目/RESEARCHGRANTSANDPROJECTS“中国社会转型期的居民信用管理和公共服务体系建设研究”,教育部哲学社会科学研究重大课题(12JZD036),子课题负责人,2013-至今“北京健康城市建设中的农民工医疗保障问题研究”,北京市社科联青年项目(2012SKL002),课题主持人,2013-至今“我国人力资本的代际传导机制及其对社会流动性的影响”,国家自然科学基金项目(71103009),课题主持人,2012-至今“新型医疗保障制度对农民工劳动地域选择的影响研究”,教育部人文社会科学研究项目(10YJC790206),课题主持人,2011-2013“我国国民健康的代际传导机制研究”,北京大学经济学院科研种子基金项目,课题主持人,2011-2012“北京农产品价格形成机制研究”,北京市哲学社会科学规划项目(12GJB030),主要参与人,2012-至今“重大自然灾害的社会科学响应系统研究”,国家科技支撑计划项目(2008BAK49B06),主要参与人,2011-2012“全球治理格局变动下的国际竞争与合作研究”,国家开发银行课题,子课题主要参与人,2011-2012“TheImpactofURBMIontheHealthandHealthcareUtilizationofMigrantWorkersinChina”,Internati onalDevelopmentResearchCentre(IDRC,Canada)YoungScholarResearchNetworkGrant,PrincipleI nvestigator,2011-2012“AnEvaluationofCISCO'sHealthyWenchuanProject:theRoleofACollaborativeHealthCareNetwork ”,Guanghua-CiscoLeadershipInstitute,PrincipleInvestigator,2010-2012“MigrationandHealthinChina”,UnitedNationsResearchInstituteforSocialDevelopment,Collaborat ingScholar,2011-2012“TheEvolutionofHTAinEmergingMarketHealthCareSystems:AnalysistoSupportaPolicyResponse ”,PharmaceuticalResearchandManufacturersofAmerica(PhRMA),ContractorforChinaregionalrepo rt,2010-2011编辑与审稿/EDITINGANDREFEREEING《ChinaHealthReview》,副主编(AssociateEditor),2010-至今《ChinaEconomicReview》,《ChinaAgriculturalEconomicReview》,《HealthPolicyandPlanning》,匿名审稿人(Referee)主要会议演讲/SELECTCONFERENCEPRESENTATIONS卫生体系研究第二届全球论坛2012.10SecondGlobalSymposiumonHealthSystemsResearch,Beijing,China,2012.10第十届中国青年经济学者论坛2011.9ChinaYoungEconomistsForum,Beijing,China,2011.9中国留美经济学家协会2011年会2011.6 ChineseEconomistsSociety2011AnnualConference,Beijing,China,2011.6“中国-丹麦教育研究中心”合作论坛2011.3Sino-DanishCentreforEducationandResearchWorkshop,Copenhagen,Denmark,2011.3香港经济学会第六届双年会2010.12 HongKongEconomicAssociationSixthBiennialConference,Tianjin,China,2010.12“城市的可持续发展”国际研讨会2010.10 InternationalSymposiumonSustainableUrbanDevelopment,Beijing,China,2010.10第七届世界卫生经济学大会2009.7InternationalHealthEconomicsAssociation7thWorldCongress,Beijing,China,2009.7美国医学协会(布法罗分部)医疗保险与未参保人群问题研讨会2009.5 AmericanMedicalAssociation(BuffaloChapter),“CoveringtheUninsured”RoundTablePanelDiscussion,Buffalo,NY,USA,2009.5荣誉与奖励/HONORSANDAWARDS北京大学第十届青年教师教学演示竞赛优秀奖2010 PrizeofExcellenceinthe10thPekingUniversityYoungFacultyTeachingExhibitionCompetition,2010入选《美国大学学生名人册》2008IncludedinWho’sWhoamongStudentsinAmericanColleges&Universities,2008美国纽约州立大学布法罗分校优秀博士论文奖2007DissertationFellowship,StateUniversityofNewYorkatBuffalo,2007美国纽约州立大学布法罗分校院长奖学金2002-2006Dean’sFellowship,StateUniversityofNewYorkatBuffalo,2002-2006北京大学优秀毕业生2002 OutstandingGraduateAward,PekingUniversity,2002北京大学安泰奖学金2001 AetnaScholarship,PekingUniversity,2001北京大学住友银行奖学金2000 SumitomoBankScholarship,PekingUniversity,2000北京大学光华奖学金1999 GuanghuaScholarship,PekingUniversity,1999社会职务/PROFESSIONALAFFILIATIONS中国卫生政策与管理学会2009-至今ChinaHealthPolicyandManagementSociety,2009-present中国留美经济学家协会2008-至今ChineseEconomistsSociety,2008-present国际卫生经济学会2006-至今InternationalHealthEconomicsAssociation,2006-present美国经济学会2006-2010 AmericanEconomicAssociation,2006-2010美国卫生经济学家协会2006-2009 AmericanSocietyofHealthEconomists,2006-2009美国纽约州立大学布法罗分校中国学生学者联合会副主席2003-2004VicePresident,ChineseStudentandScholarAssociation,StateUniversityofNewYorkatBuffalo,2003-2 004。