大学物理实验 复摆实验讲义

- 格式:pdf

- 大小:363.82 KB

- 文档页数:5

一、实验目的1. 了解复摆的振动规律。

2. 学习使用复摆进行测量,掌握测量摆长、摆角和周期的方法。

3. 通过实验,验证单摆周期公式,加深对单摆理论的理解。

二、实验原理复摆是一种由两个或多个单摆组成的系统,其振动规律与单摆类似。

在理想情况下,复摆的周期仅与摆长和重力加速度有关,与摆角无关。

本实验通过测量复摆的周期,验证单摆周期公式。

单摆周期公式为:\[ T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \]其中,T为周期,L为摆长,g为重力加速度。

三、实验器材1. 复摆装置2. 刻度尺3. 秒表4. 计算器四、实验步骤1. 将复摆装置固定在支架上,确保复摆可以自由摆动。

2. 使用刻度尺测量复摆的摆长,记录数据。

3. 调整复摆的摆角,使其在30°~60°之间。

4. 使用秒表测量复摆摆动n次所需的时间,记录数据。

5. 重复步骤3和4,进行多次测量,取平均值。

6. 根据单摆周期公式,计算理论周期,并与实验周期进行比较。

五、实验数据及处理1. 摆长L = 1.0 m2. 摆角θ = 45°3. n = 104. 实验周期T1 = 1.5 s5. 实验周期T2 = 1.4 s6. 实验周期T3 = 1.6 s7. 平均实验周期T = (T1 + T2 + T3) / 3 = 1.5 s六、实验结果与分析1. 根据单摆周期公式,计算理论周期:\[ T_{理论} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{1.0}{9.8}}\approx 1.97 \text{ s} \]2. 比较实验周期与理论周期:\[ \frac{T_{理论}}{T} = \frac{1.97}{1.5} \approx 1.32 \]3. 分析误差来源:a. 实验误差:由于测量误差、计时误差等因素,导致实验周期与理论周期存在一定偏差。

b. 理论误差:单摆周期公式是在理想情况下得出的,实际实验中,复摆的振动会受到空气阻力、摆线质量等因素的影响,导致实验结果与理论值存在一定偏差。

实验六 复摆特性的研究一 实 验 目 的(1)掌握复摆物理模型的分析。

(2)通过实验学习用复摆测量重力加速度的方法。

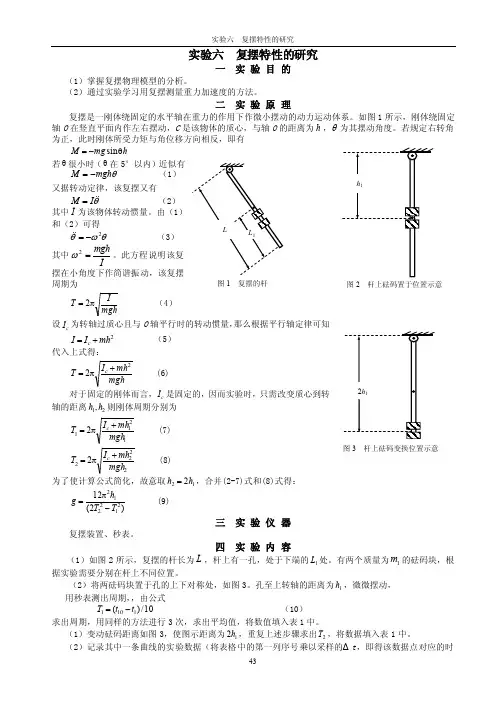

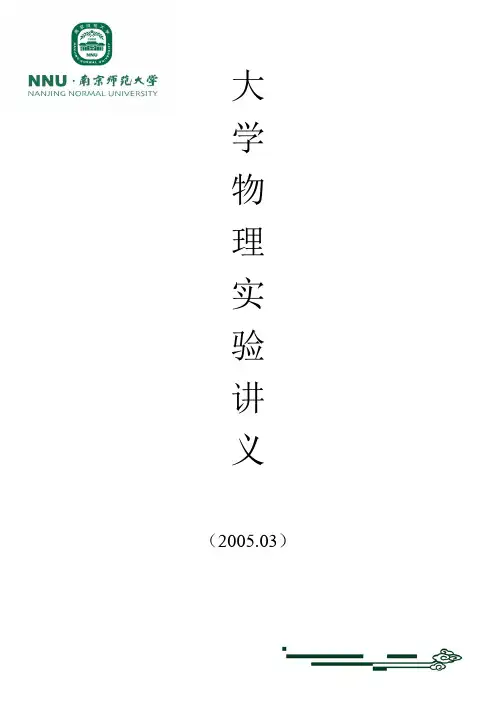

二 实 验 原 理复摆是一刚体绕固定的水平轴在重力的作用下作微小摆动的动力运动体系。

如图1所示,刚体绕固定轴O 在竖直平面内作左右摆动,C 是该物体的质心,与轴O 的距离为h ,θ为其摆动角度。

若规定右转角为正,此时刚体所受力矩与角位移方向相反,即有h mg M θ-=sin 若θ很小时(θ在5°以内)近似有θmgh M -= (1) 又据转动定律,该复摆又有θ I M = (2) 其中I 为该物体转动惯量。

由(1)和(2)可得θωθ2-= (3) 其中Imgh=2ω。

此方程说明该复摆在小角度下作简谐振动,该复摆周期为mghIT π=2 (4) 设c I 为转轴过质心且与O 轴平行时的转动惯量,那么根据平行轴定律可知2mh I I c += (5) 代入上式得:mghmh I T c 22+π= (6) 对于固定的刚体而言,c I 是固定的,因而实验时,只需改变质心到转轴的距离21,h h 则刚体周期分别为12112mgh mh I T c +π= (7) 22222mgh mh I T c +π= (8)为了使计算公式简化,故意取122h h =,合并(2-7)式和(8)式得:)2(12212212T T h g -π= (9) 三 实 验 仪 器复摆装置、秒表。

四 实 验 内 容(1)如图2所示,复摆的杆长为L ,杆上有一孔,处于下端的1L 处。

有两个质量为1m 的砝码块,根据实验需要分别在杆上不同位置。

(2)将两砝码块置于孔的上下对称处,如图3。

孔至上转轴的距离为1h ,微微摆动,用秒表测出周期,,由公式10/)(1101t t T -= (10)求出周期,用同样的方法进行3次,求出平均值,将数值填入表1中。

(1)变动砝码距离如图3,使图示距离为12h ,重复上述步骤求出2T ,将数据填入表1中。

复摆振动的研究一、实验目的:1、考查复摆振动时振动周期与质心到支点距离的关系;2、测出重力加速度、回转半径和转动惯量。

二、实验仪器:支架、复摆、秒表。

三、实验原理:一个绕定轴转动的刚体就是复摆。

当摆动的振幅甚小时,其振动周期T 为mghI T π2= 如图所示,O 为支点,G 为质心,h 为摆的支点到摆的质心的距离。

2mh I I G += 2mK I G = I 为转动惯量,K 为复摆对G 轴的回转半径,ghh K T 222+=∴π 2222244h g k g h T ππ+=∴ 令h T y 2= 2h x = Bx A y +=∴ 224k g A π= gB 24π= 测出T 和h 值,可得x 、y 值,用最小二乘法求出 Bx A y += 中的A 、B ,由A 、B 求出g 和K 。

四、实验步骤1、测定重心G 的位置。

将复摆水平放在支架的刀刃上,复摆静止不动或左右摆动幅度相同时的支点位置为质心G 点。

(因所给复摆为匀质摆,所以可以用杠杆原理寻找G 点)2、选择不同的支点位置(改变10次支点的位置),测出支点到G 点的距离h ,每个支点测h 三次,求平均值。

3、用秒表测出复摆在不同支点处的振动周期,用振动30次的时间来计算周期,每个支点处测周期三次,求平均值。

4、利用所测得的T 和h 值可得几组成部分(x ,y )值,用最小二乘法求出拟合直线Bx A y +=的A 、B 值,计算A 和B5、由g B 24π=得B g 24π= ,由224k gA π= 得π2Ag k = 6、计算 g 、k 的不确定度及相对误差。

a ArrayOG。

复摆实验

[教学重点]

1.研究复摆的物理特性;

2.用复摆测量重力加速度;

3.用作图法和最小二乘法研究问题和处理数据。

[教学内容]

1.测定复摆的质量及其重心位置;

2.安装调试复摆;

3.改变转轴位置,测量重心到转轴的距离h及相应的周期T;

4.用最小二乘法处理数据,求直线的斜率和截距,进而求出重力加速度g、相对重心的转动惯量I G及回转半径R G;

5.利用复摆的共轭性质,用作图法和公式法分别求出重力加速度。

[教学难点]

1.复摆的振动面必须是竖直面;

2.复摆摆角θ的大小取决于误差要求,实验中如何满足小角度近似条件θ<5º;

3.测量周期时,挡光位置的确定。

[教学要求]

1.正确应用平衡法测定复摆重心位置,用电子天平称复摆质量时要求严格执行操作规程。

2.对L端和R端分别作T2h-h2图,用最小二乘法求出直线的斜率和截距进而求出g,I G和R G,最后取平均值,注意h值的修正。

3.利用共轭性,在T-h图上作3条直线分别求出等值单摆长,再带入单摆公式求g,最后取平均值。

课堂上可要求学生用T最小值对应的h求得g,考察测量值与标准值的百分差。

4.在T-h数据中取3组数据分别代入公式(13.16)求g,最后取平均值。

[问题讨论]

1.支撑法由于插入刀口会引入一定误差,分析数据处理过程中是否需要计入刀口质量?2.利用三种数据处理方法所求重力加速度的数值有一定差别,试分析三种方法的优缺点。

⼤学物理实验复摆实验讲义复摆【实验⽬的】(1)研究复摆的物理特性; (2)⽤复摆测定重⼒加速度;(3)⽤作图法和最⼩⼆乘法研究问题及处理数据。

【仪器⽤具】复摆,光电计时器,电⼦天平,⽶尺等。

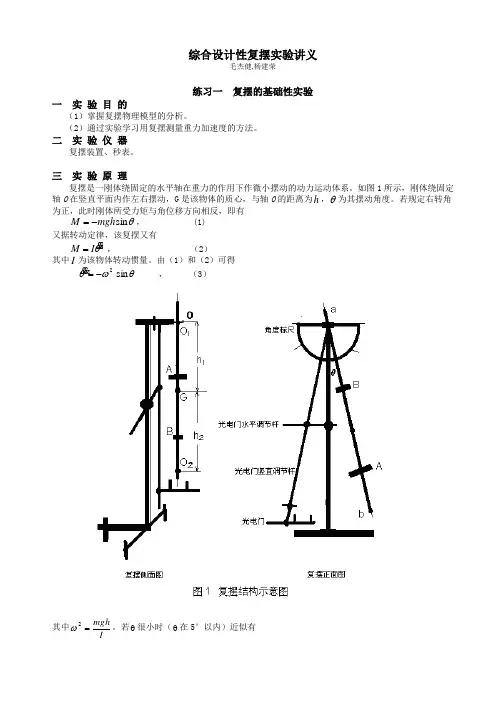

【实验原理】1.复摆的振动周期公式在重⼒作⽤下,绕固定⽔平转轴在竖直平⾯内摆动的刚体称为复摆(即物理摆).设⼀复摆 (见图1-1)的质量为m ,其重⼼G 到转轴O 的距离为h ,g 为重⼒加速度,在它运动的某⼀时刻t,参照平⾯(由通过O 点的轴和重⼼G 所决定)与铅垂线的夹⾓为0,相对于O 轴的恢复⼒矩为M=-mgh sin θ(1.1)图 1-1复摆⽰意图根据转动定理, 复摆(刚体)绕固定轴O 转动,有M=I β (1.2)其中M 为复摆所受外⼒矩,I 为其对O 轴的转动惯量,β为复摆绕O 轴转动的⾓加速度, 且22dtd θβ=则有M=I22dt d θ(1.3)结合式(1.1)和式(1.3),有I 22dtd θ+mgh sin θ=0 (1.4) 当摆⾓很⼩的时候, sin θ≈θ, ,式(1.4)化为22dt d θ+θImgh =0 (1.5) 解得θ=A cos(ωt+θ0) (1.6)式中A ,θ由初条件决定;ω是复摆振动的⾓频率,ω=I mgh /,则复摆的摆动周期T=2πmghI(1.7)2.复摆的转动惯量,回转半径和等值单摆长由平⾏轴定理,I=I G +mh 2,式中I G 为复摆对通过重⼼G 并与摆轴平⾏的轴的转动惯量, (1.7)式可写为 T=2πmghmh I G 2+ (1.8)可见, 复摆的振动周期随悬点O 与质量中⼼G 之间的距离h ⽽改变。

还可将I =I G +mh 2改写22G 2I mR mh mR =+= (1.9)式中R G =m I G 为复摆对G 轴的回转半径, 同样也有R=mI, R 称为复摆对悬点O 轴的回转半径。

复摆周期公式也可表⽰为T=2πgh h R G+2 (1.10)事实上, 总可以找到⼀个单摆,它的摆动周期等于给定的复摆的周期,令L =h hR G+2 (1.11)则 T= 2πgL(1.12) 式中L 称为复摆的等值单摆长。

实验十五 复摆振动的研究【实验目的】1.测定复摆中心的位置。

2.研究复摆振动周期与质心到支点距离的关系。

3.测出重力加速度、回转半径和转动惯量。

【实验仪器】复摆、米尺、天平、物理支架、周期测定仪(停表) 【实验原理】1.复摆的振动周期公式在重力作用下,一个绕水平定轴在垂直平面内摆动的的刚体称作复摆。

如图15-1所示。

设复摆的质量为m ,其重心G 到转轴O 的距离为h ,重力加速度为g 。

在任意时刻t ,OG 与竖直线间的夹角为θ,规定偏离平衡位置沿逆时针方向转过的 角位移为正。

此时复摆受到相对于O 轴的恢复力矩M=mghsin θ-,式中的符号表示力矩M 的方向与角位移θ的方向相反。

当复摆的摆角很小 (05θ<)时,有sin θθ≈,则M=mgh θ- (15-1) 设复摆的绕O 轴的转动惯量为I ,根据转动定律有M I α= (15-2)式中α为复摆绕O 轴转动的角加速度,22d dt θα=,式(15-2)可变为220d I mgh dt θθ+= (15-3)令2mgh I ω=,则得 2220d dtθωθ+=,解此微分方程得0cos()A t θωφ=+ (15-4)由式(15-4)可知,当摆幅很小时,复摆在其平衡位置附近做简谐振动。

0A φ、由初始条件决定,ω是复摆的角频率,ω=2T =2.复摆的回转半径G R 、等值单摆长L设复摆对通过重心G 并与轴O 平行的转轴(G 轴)的转动惯量为G I ,有平行轴定理可知2G I I mh =+ (15-6)将式(15-6) 代入式(15-5),得2T = (15-7)设复摆绕重心轴的回转半径为G R ,则2G G I mR =,由式(15-6)得 22G I mR mh =+ (15-8)代入式(15-5)有22T == 由式(15-9)可以看出,复摆周期T 随悬挂支点O 与重心G 之间的距离h 改变而改变,若以h 为横轴,周期T 为纵轴,做出的T h -关系曲线如图15-2所示。

大学物理实验讲义(2005.03)目录实验1 复摆 (2)预习报告 (5)实验2 弦振动的研究 (6)预习报告 (9)实验3 速度和加速度的测量 (10)预习报告 (15)实验4 动量守恒定律的验证 (16)预习报告 (20)实验5 空气中声速的测量 (21)预习报告......................................................................................................... 错误!未定义书签。

实验6 RLC电路的稳态特性. (24)预习报告......................................................................................................... 错误!未定义书签。

实验报告.. (34)实验7 油滴法测定基元电荷 (36)预习报告 (41)实验8 用双臂电桥测量低值电阻 (42)预习报告......................................................................................................... 错误!未定义书签。

实验9 牛顿环. (48)预习报告 (53)实验10 光电效应及普朗克常数的测定 (54)预习报告 (58)实验11 单缝衍射 (48)预习报告......................................................................................................... 错误!未定义书签。

实验12 多缝的夫琅和费衍射. (63)预习报告......................................................................................................... 错误!未定义书签。

综合设计性复摆实验讲义毛杰健,杨建荣练习一 复摆的基础性实验一 实 验 目 的(1)掌握复摆物理模型的分析。

(2)通过实验学习用复摆测量重力加速度的方法。

二 实 验 仪 器复摆装置、秒表。

三 实 验 原 理复摆是一刚体绕固定的水平轴在重力的作用下作微小摆动的动力运动体系。

如图1所示,刚体绕固定轴O 在竖直平面内作左右摆动,G 是该物体的质心,与轴O 的距离为h ,θ为其摆动角度。

若规定右转角为正,此时刚体所受力矩与角位移方向相反,即有θsin mgh M -=, (1) 又据转动定律,该复摆又有θ&&I M = , (2)其中I 为该物体转动惯量。

由(1)和(2)可得θωθsin 2-=&& , (3)其中Imgh=2ω。

若θ很小时(θ在5°以内)近似有θωθ2-=&& , (4)此方程说明该复摆在小角度下作简谐振动,该复摆振动周期为mghIT π=2 , (5) 设G I 为转轴过质心且与O 轴平行时的转动惯量,那么根据平行轴定律可知2mh I I G += , (6)代入上式得:mghmh I T G 22+=π, (7) 根据(7)式,可测量重力加速度g,其实验方案有多种,选择其中的三种加以介绍.实验方案一:对于固定的刚体而言,G I 是固定的,因而实验时,只需改变质心到转轴的距离21,h h ,则刚体周期分别为12112mgh mh I T c +π= , (8) 22222mgh mh I T c +π= , (9) 为了使计算公式简化,故取122h h =,合并(8)式和(9)式得:)2(12212212T T h g -=π , (10) 为了方便确定质心位置G ,实验时可取下摆锤A 和B 。

自已设计实验测量方案和数据处理方案。

实验方案二:设(6)式中的2mk I G =,代入(7)式,得ghh k mgh mh mk T 222222+=+=ππ,(11) 式中k 为复摆对G 轴的回转半径,h 为质心到转轴的距离。

#### 一、实验目的1. 理解复摆的物理特性,掌握其运动规律。

2. 通过实验测量重力加速度,验证牛顿万有引力定律。

3. 掌握作图法研究问题及处理数据的方法。

#### 二、实验原理复摆(物理摆)是一刚体绕固定的水平轴在重力的作用下作微小摆动的动力运动体系,其运动可近似看作简谐振动。

复摆的运动方程为:\[ \theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \phi) \]其中,\(\theta(t)\)为摆角,\(\theta_0\)为初始摆角,\(\omega\)为角频率,\(\phi\)为初相位。

角频率\(\omega\)与摆长\(l\)和重力加速度\(g\)的关系为:\[ \omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \]通过测量摆长和周期,可以计算出重力加速度。

#### 三、实验仪器1. 复摆装置(包括摆锤、摆杆、固定轴等)2. 刻度尺3. 秒表4. 计算器#### 四、实验步骤1. 将复摆装置安装在实验台上,调整摆锤的位置,使摆长符合实验要求。

2. 用刻度尺测量摆长\(l\)。

3. 用秒表测量摆动的周期\(T\),重复测量多次,取平均值。

4. 根据公式\(\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}\)计算重力加速度\(g\)。

#### 五、实验数据及处理1. 摆长\(l\):1.0 m2. 测量周期\(T\):10.0 s,9.8 s,9.9 s,9.7 s3. 平均周期\(\bar{T}\):9.8 s4. 重力加速度\(g\)计算:\[ g = \frac{4\pi^2 l}{\bar{T}^2} = \frac{4\pi^2 \times 1.0}{(9.8)^2} \approx 9.82 \, \text{m/s}^2 \]#### 六、结果与讨论1. 实验结果显示,复摆的运动符合简谐振动规律,重力加速度的测量结果与理论值较为接近,说明实验设计合理,数据可靠。

实验二 复摆振动的研究第一篇 实验教材一、实验简介复摆是在重力作用下,能绕通过自身某固定水平轴摆动的刚体。

又称物理摆。

使用复摆可比用单摆更精确的测量重力加速度。

摆振动的现代研究不仅在理论的上,而且在科学研究上和工程技术上都有极其重要的意义。

二、实验要求1. 根据测得数据绘出T -h 图线2. 研究复摆振动周期的变化与复摆重心距离的关系。

3. 测量重力加速度。

三、仪器用具复摆、停表(或光电计时装置)、卷尺、复摆刀架四、实验装置介绍如图(12-1)所示,本实验所用复摆为一均匀钢板(宽约几厘米,长100厘米),它上面从中心向两端对称地开有19个小孔。

测量时分别将复摆通过小圆孔悬挂在固定刀刃上。

五、实验原理 1、复摆的周期如图(12-1)表示一个形状不规则的刚体,挂于过O 点的水平轴(回转轴)上,若刚体离开竖直方向转过θ角度后释放,它在重力力矩的作用下将绕回转轴自由摆动,这就是一个复摆。

摆动过程中,复摆只受重力和转轴的反作用力,而重力矩起着回复力矩的作用。

设质量为m 的刚体绕转轴的转动惯量为I ,让刚体绕固定轴O 在竖直平面内作左右摆动,G 是该物体的质心,质心与轴O 的距离为h ,θ为其摆动角度。

则刚体摆动的回复力矩为:sin M mgh θ=-(负号表示刚体所受力矩与角位移方向相反。

)若θ很小时(θ在5°以内)近似有 θmgh M -= (12-1) 又据转动定律,该复摆又有22d d M I tθ= (12-2)其中I 为该物体转动惯量。

由(1)和(2)可得222d d t θωθ=- (12-3) 其中Imgh=2ω。

此方程说明该复摆在小角度下作简谐振动,该复摆振动周期为 mghIT π=2 (12-4) 式中h 为回转轴到重心G 的距离;I 为刚体对回转轴O 的转动惯量;m 为刚体的质量;g 是当地的重力加速度。

设刚体对过重心G ,并且平行于水平的回转轴O 的转动惯量为I G ,根据平行轴定理得I =I G +mh 2将此公式代入(12-4)式,得mghmh I T G 22+=π(12-5)设a 为复摆对质心轴G 的回转半径,则有2G I ma =。

单摆、复摆法测重⼒加速度⼤学物理实验⼀、复摆法测重⼒加速度⼀.实验⽬得1、了解复摆得物理特性,⽤复摆测定重⼒加速度,2、学会⽤作图法研究问题及处理数据。

⼆.实验原理复摆实验通常⽤于研究周期与摆轴位置得关系,并测定重⼒加速度。

复摆就是⼀刚体绕固定⽔平轴在重⼒作⽤下作微⼩摆动得动⼒运动体系。

如图1,刚体绕固定轴O在竖直平⾯内作左右摆动,G就是该物体得质⼼,与轴O得距离为,为其摆动⾓度。

若规定右转⾓为正,此时刚体所受⼒矩与⾓位移⽅向相反,则有, (1)⼜据转动定律,该复摆⼜有, (2) (为该物体转动惯量) 由(1)与(2)可得,(3)其中。

若很⼩时(在5°以内)近似有, (4)此⽅程说明该复摆在⼩⾓度下作简谐振动,该复摆振动周期为, (5)设为转轴过质⼼且与O轴平⾏时得转动惯量,那么根据平⾏轴定律可知, (6)代⼊上式得, (7)设(6)式中得,代⼊(7)式,得, (11)k为复摆对G(质⼼)轴得回转半径,h为质⼼到转轴得距离。

对(11)式平⽅则有, (12)设,则(12)式改写成, (13)(13)式为直线⽅程,实验中(实验前摆锤A与B已经取下)测出n组(x,y)值,⽤作图法求直线得截距A与斜率B,由于,所以(14)由(14)式可求得重⼒加速度g与回转半径k。

三.实验所⽤仪器复摆装置、秒表。

四.实验内容1.将复摆悬挂于⽀架⼑⼝上,调节复摆底座得两个旋钮,使复摆与⽴柱对正且平⾏,以使圆孔上沿能与⽀架上得⼑⼝密合。

2.轻轻启动复摆,测摆30个周期得时间、共测六个悬挂点,依次就是:6cm 8cm 10cm 12cm 14cm 16cm处。

每个点连测两次,再测时不需重启复摆。

3.启动复摆测量时,摆⾓不能过⼤(<),摆幅约为⽴柱得宽度。

复摆每次改变⾼度悬挂时,圆孔必须套在⼑⼝得相同位置上.五.实验数据处理1、由 ,分别计算出各个x与y值,填⼊数据表格.2、以x为横坐标,y为纵坐标,⽤坐标纸绘制x—y直线图。

利用复摆测量重力加速度

【实验目的】

(1)根据复摆的物理特性测量重力加速度;

(2)利用拟和方法处理实验数据;

(3)练习测量不确定度的评定。

【仪器用具】

复摆,光电计时器,游标卡尺等。

【实验原理】

在测量重力加速度的方法中,有一类利用了摆的性质:小振动周期的平方与成反比(由量纲分析即可得到此结论)。

对于大家熟悉的单摆,由于摆球并不是理想的质点,摆线也有一定的质量,导致等效的摆长很难精确测定,严重制约了的测量精度(因为周期测量可以达到很高的精度)。

我们这次实验使用的复摆就是为了克服这个困难而设计的专用于重力加速度测量的仪器。

所谓的复摆就是一个刚体摆。

在重力作用下,刚体绕固定水平转轴在竖直平面内摆动(见图1)。

设复摆的质量为m,其重心G到转轴O的距离为h,从重心到转轴的垂线OG与铅垂线的夹角为,则重力对复摆产生的恢复力矩为

图1 复摆示意图

根据刚体定轴转动定理,复摆的角加速度

其中I为刚体相对O轴的转动惯量,为刚体相对其重心的转动惯量,这里用到了转动惯量的平行轴定理:。

当摆角很小的时候, 上式简化为

这是简谐运动的方程。

由此可知,与单摆一样,复摆在平衡位置附近的小振动是周期为

的简谐振动。

注意 不是 的单调函数:当 趋于零或无穷大时,周期都趋于无穷大(见图2)。

图2 复摆 曲线(A,C 为一对共轭点)

在实验中,我们可以改变转动轴O 轴(即悬点)的位置。

悬点始终在经过复摆重心G 的一条直线(即复摆摆杆的中心线)上。

通过改变悬点而改变 ,测量不同 对应的周期 ,用理论公式对测量结果进行拟合,就可以得到 了。

除了上述的曲线拟合方法,这里再介绍一种只需要测量两个点的方法,这也是利用复摆测量重力加速度的传统方法。

如图2所示,我们选择的两个悬点O 1和O 2分处重心的两侧,它们到重心的距离分别为 ,振动周期分别为 和 ,根据周期公式有

如果O 1、O 2满足 但 ,则称它们互为共轭点。

对于共轭点的情况,上式右边第二项为零,只需要测量两个悬点的距离 就可以计算 了。

由于不需要确定重心的实际位置(这一步的精度远比测量两个悬点的距离要低),共轭点法测量重力加速度可以达到很高的精度。

注意,即便O 1、O 2不是一对精确的共轭点,只要 和

相差做够小(比如

),上式右边的第二项可以看成对第一项的修正,的测量误差对的影响不大,这种近似共轭点的方法仍可以得到很好的结果。

【实验装置】

实验室所用复摆测量装置如图3所示。

图3复摆实验装置照片

复摆摆杆如图4所示,是一个厚7.7mm、宽23mm的矩形扁钢,杆长600mm, 杆上每隔20mm 钻一个直径为10mm 的圆孔,可用来支承刀口或插入刀口。

摆杆上自中心向两端以米尺刻度,分度值为2mm。

杆的两端各有一个微调螺母,还有一个指针, 作挡光计时用。

一个带有平衡块的T形座架,放在桌上或桌边上,立柱顶端安装一个"上座",其一侧是一个三角形的刀口,正好可套入摆杆上的圆孔内。

有一个桌上刀口,用于测定摆的质心位置。

图4 复摆摆杆照片

【实验内容】

1.根据周期与悬点位置的关系测量重力加速度。

用杠杆原理确定复摆摆杆重心G的位置。

在摆杆重心的一侧选10个悬点,先从远端到近端,每个点测10T两遍(用于验证计时的准确性);再从近端到远端整体重复一遍(即每个悬点有4个数据,取平均值算周期,并评价测量结果的可重复性)。

2.用近似共轭点法测量重力加速度。

根据第1步的数据,选择两个近似共轭的悬点(分别在复摆两侧)。

交替改变悬点4次,每次测量10T两遍(即每个悬点有8个数据,用于评定周期的A类不确定度)。

用游标卡尺测量两个悬点的距离。

3.研究计时器测量单个周期的误差分布(方案自拟,选做)

【注意事项】

为了得到高质量的实验数据,在实验中要注意以下几点:

1.开始实验时首先粗调复摆支架的微调螺丝,使上刀口基本水平。

2.每次改变悬点都需要保证刀口与复摆摆杆的中心线重合;然后仔细调节支架底部的

调节螺丝,借助铅垂线确保复摆静止时呈竖直下垂状态。

3.调节光电门的位置,使之与遮光针的平衡位置对齐。

4.推动复摆时动作要轻,不可振幅过大,遮光针的水平位移幅度在4cm左右比较合适。

如果推动复摆时复摆与刀口的接触点发生了移动,需要重新调节。

5.等振动稳定(建议等15S左右)后再开始测量周期。

【数据处理】

1.曲线拟合方法

本实验采用两种方法对测量数据进行拟合。

第一种是通过函数变换将曲线变成直线:

用做直线拟合,根据斜率就可以算出。

这种方法的优点是简单直观。

注意到重心位置测量的不确定度较大,经过函数变换,使得拟合数据的不确定度较大,最终导致测量结果的准确度不高。

第二种方法假定测量的重心位置并非实际的重心位置,两者相差一个小量。

将当作未知常数。

用实测数据按下式子

进行(非线性)拟合,其中为三个拟合参数。

根据的最佳值可以算出。

2. 近似共轭点法的不确定度计算

(1)周期的不确定度

由于相对周期测量结果的分散性,计时器本身的误差很小(在微秒量级),我们只考虑A 类不确定度。

(2)长度测量的不确定度

注意和是两个误差独立的测量量。

由游标卡尺测量次相加得到,。

结果重复性较好,只考虑B类不确定度:

仪

有一部分涉及到质心位置的测量,误差较大,可以按进行估算。

(3)g的不确定度

根据间接测量量的不确定度计算公式,

其中。