大学物理实验(二)讲义

- 格式:doc

- 大小:2.57 MB

- 文档页数:23

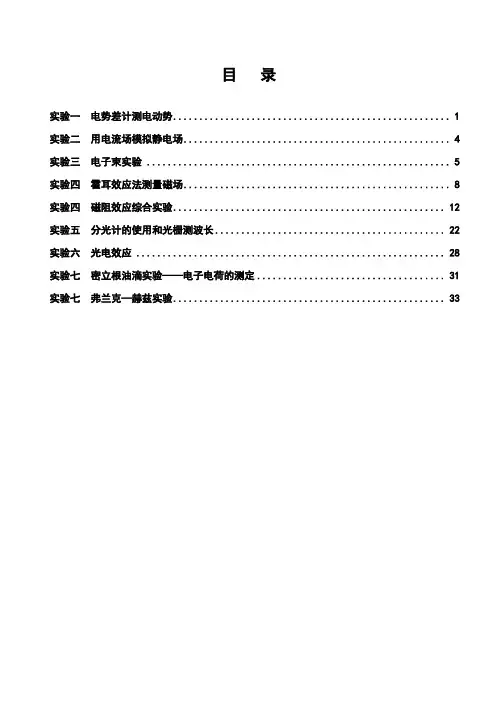

目录实验一电势差计测电动势 (1)实验二用电流场模拟静电场 (4)实验三电子束实验 (5)实验四霍耳效应法测量磁场 (8)实验四磁阻效应综合实验 (12)实验五分光计的使用和光栅测波长 (22)实验六光电效应 (28)实验七密立根油滴实验——电子电荷的测定 (31)实验七弗兰克—赫兹实验 (33)实验一 电势差计测电动势【实验原理】详见教材:《结构化大学物理实验》P.208−212。

仔细研读原理后回答以下问题: 问题1:能用电压表直接测出电池的电动势吗?为什么?问题2:箱式电势差计的工作原理图里有几个补偿回路?所测电动势的精度和什么有关? 问题3:为什么温差电偶能用作温度计?补充内容:(一)本实验用高精度的1.0185V 稳压电源代替标准电池,虽然重复性较差,但比较环保,常温下也可以忽略温度对)(t E s 的影响。

(二)测量温差电动势时,因为实验装置的冷端为环境温度,误差较大,所以只测量t E ~关系,写出方程t E E θ+=0(三)UJ31电势差计中的一些参数1. 可测范围:0.001—170.00mV ;分两档,×1档为0.001—17.000mV (最小分度1μV ),×10档为0.01—170.00mV (最小分度10μV )。

2. 准确度等级为0.05级,基本误差为(0.05%)x x U U U ∆=±+∆。

式中,x U 是被测电动势值(即示值),U ∆取值倍率为×10时,5=∆U μV ;倍率为×1时,5.0=∆U μV 。

【实验目的】(一)掌握电势差计的工作原理和结构特点。

(二)了解温差电偶的测温原理。

【实验内容】(一)电势差计的调节;(二)测温差电偶(铜-康铜)的温差电动势。

【实验器材】箱式电势差计,直流稳压工作电源,灵敏电流计,高精度1.0185V 标准电源,铜—康铜温差热电偶,加热装置。

【实验步骤及操作】(一)电势差的调节图10-1 UJ31型电势差计面板图1. 面板中各旋钮、开关介绍2.把S R旋至标准的电动势值的位置。

大学物理2教案教学教材

介绍

本教案是为大学物理2课程设计的教学教材,旨在帮助学生深入掌握物理学的相关知识和技能。

本教案采用简洁的策略,不涉及法律复杂性,确保学生能够轻松理解和应用所学内容。

教学目标

- 掌握大学物理2课程的基本概念和原理

- 能够应用物理学知识解决实际问题

- 培养学生的实验设计和科学思维能力

- 提升学生的解决问题的能力和团队合作精神

教学内容

1. 电磁场和电磁波

2. 磁性和电磁感应

3. 电磁振荡和交流电路

4. 光学和光波理论

5. 现代物理学的基本原理和应用

教学方法

- 讲授:通过课堂讲解,向学生介绍和解释物理概念和原理。

- 实验:组织实验课,让学生亲自操作和观察,培养他们的实

验设计和数据分析能力。

- 讨论:组织小组讨论和问题解答,促进学生之间的交流和合作。

- 案例分析:通过实际案例的分析,让学生将物理理论应用到

实际问题中。

教学评估

- 平时表现:包括作业完成情况、课堂参与和讨论表现等。

- 实验报告:学生需要撰写实验报告,详细描述实验设计、结

果和分析。

- 考试:通过笔试形式考察学生对物理概念和原理的掌握程度。

参考资料

- 大学物理2教材:XXX

- 物理实验指导书:XXX

- 相关论文和研究报告:XXX

以上是大学物理2教案教学教材的基本内容,希望能够帮助学生全面理解和掌握物理学的相关知识和技能。

教师应根据学生的实际情况和学习进度,灵活调整教学策略,确保教学效果的最大化。

实验一基本测量实验目的1. 掌握游标卡尺及螺旋测微器的原理,学会正确使用游标卡尺、螺旋测微器及读数显微镜。

2. 掌握等精度测量中不确定度的估算方法和有效数字的基本运算。

实验仪器游标卡尺,螺旋测微器,读数显微镜和待测量的小工件。

实验原理测量长度的基本工具是米尺,它可以准确到毫米。

但是在实际测量中常常需要准确到1/10乃至1/100毫米,这就需要更加精密的测量仪器。

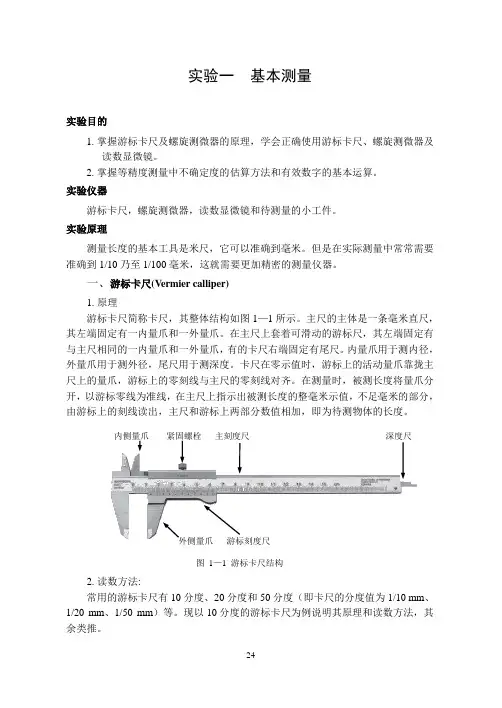

一、游标卡尺(Vermier calliper)1. 原理游标卡尺简称卡尺,其整体结构如图1—1所示。

主尺的主体是一条毫米直尺,其左端固定有一内量爪和一外量爪。

在主尺上套着可滑动的游标尺,其左端固定有与主尺相同的一内量爪和一外量爪,有的卡尺右端固定有尾尺。

内量爪用于测内径,外量爪用于测外径,尾尺用于测深度。

卡尺在零示值时,游标上的活动量爪靠拢主尺上的量爪,游标上的零刻线与主尺的零刻线对齐。

在测量时,被测长度将量爪分开,以游标零线为准线,在主尺上指示出被测长度的整毫米示值,不足毫米的部分,由游标上的刻线读出,主尺和游标上两部分数值相加,即为待测物体的长度。

内侧量爪紧固螺栓主刻度尺深度尺外侧量爪游标刻度尺图1—1 游标卡尺结构2. 读数方法:常用的游标卡尺有10分度、20分度和50分度(即卡尺的分度值为1/10 mm、1/20 mm、1/50 mm)等。

现以10分度的游标卡尺为例说明其原理和读数方法,其余类推。

如图1—2所示,设主尺的分度值为a ,一般1mm a = ,则游标的总长L 为a 9,并将其等分为10份。

记 10=n ,设游标上刻线的间距为b ,则19mm ()L nb n a ==-=所以09mm .L ab a n n==-= 设主尺与游标刻线的间距差为i ,则01mm .ai a b n=-==i 是游标卡尺读数的最小单位,称为卡尺的分度值,或者说它是卡尺能准确量度的最小单位。

根据游标刻度的设计方法可知,游标的刻线间距比主尺的最小分度短0.1mm ,如果游标的零刻线和第10刻线与主尺的某些刻线对齐,而游标的第1,第2,…,第k ,…,第9刻线与主尺的相对刻线都不对齐,其差值分别为0.1mm ,20.1mm ⨯,…,0.1mm k ⨯,…,90.1mm ⨯。

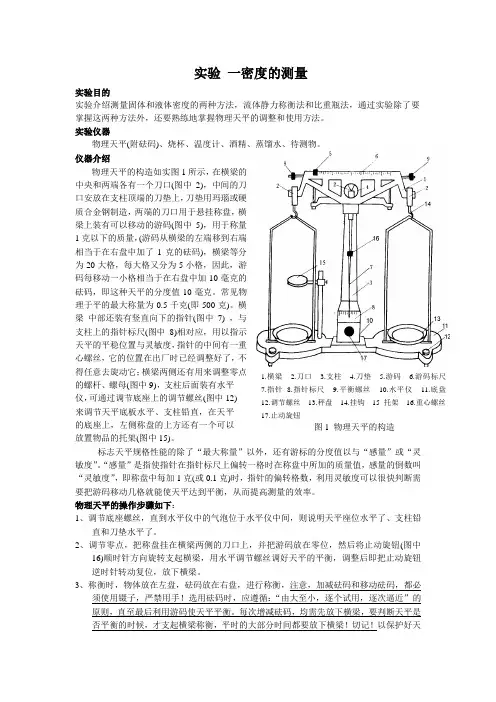

1.横梁2.刀口3.支柱4.刀垫5.游码6.游码标尺7.指针8.指针标尺9.平衡螺丝 10.水平仪 11.底盘 12.调节螺丝 13.秤盘 14.挂钩 15托架 16.重心螺丝 17.止动旋钮实验 一密度的测量实验目的实验介绍测量固体和液体密度的两种方法,流体静力称衡法和比重瓶法,通过实验除了要掌握这两种方法外,还要熟练地掌握物理天平的调整和使用方法。

实验仪器物理天平(附砝码)、烧杯、温度计、酒精、蒸馏水、待测物。

仪器介绍物理天平的构造如实图1所示,在横梁的中央和两端各有一个刀口(图中2),中间的刀口安放在支柱顶端的刀垫上,刀垫用玛瑙或硬质合金钢制造,两端的刀口用于悬挂称盘,横梁上装有可以移动的游码(图中5),用于称量1克以下的质量,(游码从横梁的左端移到右端相当于在右盘中加了1克的砝码),横梁等分为20大格,每大格又分为5小格,因此,游码每移动一小格相当于在右盘中加10毫克的砝码,即这种天平的分度值10毫克。

常见物理于平的最大称量为0.5千克(即500克)。

横梁 中部还装有竖直向下的指针(图中7) ,与支柱上的指针标尺(图中8)相对应,用以指示天平的平稳位置与灵敏度,指针的中间有一重心螺丝,它的位置在出厂时已经调整好了,不得任意去旋动它;横梁两侧还有用来调整零点的螺杆、螺母(图中9),支柱后面装有水平仪,可通过调节底座上的调节螺丝(图中12)来调节天平底板水平、支柱铅直,在天平的底座上,左侧称盘的上方还有一个可以放置物品的托架(图中15)。

标志天平规格性能的除了“最大称量”以外,还有游标的分度值以与“感量”或“灵敏度”。

“感量”是指使指针在指针标尺上偏转一格时在称盘中所加的质量值,感量的倒数叫“灵敏度”,即称盘中每加1克(或0.1克)时,指针的偏转格数,利用灵敏度可以很快判断需要把游码移动几格就能使天平达到平衡,从而提高测量的效率。

物理天平的操作步骤如下:1、调节底座螺丝,直到水平仪中的气泡位于水平仪中间,则说明天平座位水平了、支柱铅直和刀垫水平了。

大学物理(二)实验报告(二)引言概述:本实验旨在通过实际操作和数据分析,加深对大学物理(二)相关知识的理解和掌握。

通过实验,将重点探讨以下五个大点:实验目的、实验原理、实验装置与操作、实验数据处理与结果分析以及实验结论。

1. 实验目的:1.1 确定XXX物理现象的基本规律1.2 探究XXX现象的影响因素1.3 验证XXX理论模型的准确性1.4 掌握XXX实验方法和技巧1.5 提高实验数据处理和分析的能力1. 实验原理:1.1 介绍相关的物理理论和基本概念1.2 探讨引起该物理现象的基本机制1.3 解析实验中所使用的公式和模型1.4 阐述实验所依据的理论假设1. 实验装置与操作:1.1 详细描述实验所用的仪器设备和辅助工具1.2 介绍实验的具体步骤和操作要点1.3 强调实验中需注意的安全事项1.4 分析实验中可能出现的误差来源和解决方法1.5 提供实验数据记录表格和实验结果图表示例1. 实验数据处理与结果分析:1.1 清晰列出实验所得的原始数据1.2 对数据进行初步处理,包括单位换算和数据整理1.3 展示数据处理的详细过程,如拟合曲线或计算公式1.4 分析实验结果,与理论值进行对比1.5 讨论实验结果的合理性和实验过程中的问题1. 实验结论:通过以上实验的分析和讨论,得出如下结论:1.1 给出实验目的所要验证的假设或论点1.2 总结实验的主要结果和发现1.3 讨论实验的局限性和改进方向1.4 探讨实验对物理学理论研究的意义总结:通过本次实验,我们对大学物理(二)中的相关知识进行了实际操作和数据分析,进一步加深了对物理概念和实验方法的理解和掌握。

本实验的结果为进一步的研究提供了重要参考,也为将来的实验和理论研究提供了基础。

通过本次实验的学习,我们不仅提高了实验技能,还培养了实验数据处理和结果分析的能力,为进一步的科学研究奠定了坚实基础。

大学物理实验(二)引言概述:大学物理实验(二)是大学物理实验课程的延续,旨在通过实验操作,提高学生对物理原理的理解和实践能力。

本文将分为五个大点来阐述大学物理实验(二)的内容与重要性。

正文内容:1. 安全措施- 在进行任何实验操作之前,学生必须了解并遵守实验室的安全规定和操作规程。

- 戴上适当的防护眼镜和实验室衣物,并确保实验室的通风良好。

- 确保实验室设备的正常运行和维护,防止事故的发生。

2. 实验仪器的使用与操作- 学生应了解不同实验仪器的使用方法和操作流程,并在实验中正确使用。

- 熟悉常见实验仪器的结构和原理,包括电流表、电压表、示波器等。

- 学生应熟练掌握实验仪器的校准和调试方法。

3. 实验数据的采集与分析- 学生需要掌握数据的采集方法,包括使用传感器和记录数据的仪器。

- 学生应能够将实验数据整理和记录,并进行合理分析,提取有用的信息。

- 使用计算机和相关软件对数据进行处理,如绘制图表和拟合曲线。

4. 物理原理的实验验证- 通过不同的实验,学生能够验证物理原理和公式,并深入理解其背后的科学原理。

- 实验中,学生可以进行测量、观察和探索,从而验证物理学中的基本原理和定律。

- 实验结果的准确性和一致性对理解和验证物理原理至关重要。

5. 实验报告的撰写与展示- 学生应能够撰写规范的实验报告,包括目的、实验操作、数据处理和结论等。

- 在实验报告中,学生需要用清晰的语言和逻辑展示实验过程和结果。

- 学生还应能够准备并展示实验结果的口头报告,向其他同学和教师进行讲解。

总结:大学物理实验(二)是一个重要的课程环节,通过实验操作,提高学生对物理原理的理解和实践能力。

在实验过程中,学生需要注重安全措施、熟悉实验仪器的使用与操作、掌握数据采集与分析、验证物理原理以及撰写与展示实验报告。

通过这些实验活动,学生将更加深入地理解物理学的基本原理和应用。

大学物理演示实验(二)引言概述:大学物理演示实验(二)是大学物理实验课程中的一部分,旨在通过实验展示和验证物理理论,帮助学生巩固课堂知识,培养实验技能和科学观察能力。

本文档将介绍大学物理演示实验(二)的内容和目标。

正文:1. 实验一:光的折射- 介绍折射现象和斯涅尔定律- 测量光线由空气进入玻璃的折射角- 实验中的注意事项和误差分析- 实验结果的分析和讨论- 总结实验对折射现象的认识和物理原理的应用2. 实验二:牛顿环实验- 介绍牛顿环实验和干涉现象- 利用透明球与平板玻璃之间的干涉环展示干涉现象- 实验中的观察与记录- 计算干涉环的半径和观察现象的解释- 总结实验对干涉现象的认识和光的波动性质的验证3. 实验三:弹性碰撞- 介绍弹性碰撞的基本概念和守恒定律- 利用弹性碰撞实验装置进行实验- 测量碰撞前后小球的速度和动量- 实验中的注意事项和误差分析- 实验结果的分析和讨论- 总结实验对弹性碰撞的认识和动量守恒定律的应用4. 实验四:平衡与力的测量- 介绍物体平衡和力的概念- 利用测力计测量物体的重力和不同角度下的拉力- 实验中的观察与记录- 绘制力的示意图和分析力的关系- 总结实验对平衡和力的认识和测力学的应用5. 实验五:磁感线实验- 介绍磁感线和磁力线的概念- 利用磁铁和铁屑展示磁感线的分布- 实验中的观察与记录- 分析磁感线和磁铁性质的关系- 总结实验对磁感线和磁铁性质的认识总结:大学物理演示实验(二)通过五个实验点的探究,帮助学生深入理解物理理论和原理。

通过折射、干涉、碰撞、平衡和磁感线五个实验的展示和验证,学生不仅巩固了课堂知识,还培养了实验技能和科学观察能力。

这些实验的结果对物理现象的认识和理论的应用具有重要意义,为学生日后的学习和研究打下了坚实的基础。

大学物理实验(2)教学大纲课程名称:大学物理实验(2)课程编码:1104070406英文名称:Physics Lab(2)学时:27学分:1适用专业:机电类课程类别:必修课程性质:实验先修课程:大学物理参考教材:大学物理实验,天津大学出版社,朱献松,2007一、制定本大纲的依据《大学物理实验教学大纲》是根据国家教育部工科物理教学指导委员会编写的《高等工业学校物理实验课教学基本要求》而制定的。

二、大学物理实验(2)课程的具体安排三、本实验课在课程体系中的地位与作用物理课是一门实验科学,从实验中观察物理现象,发现问题,解决问题,使物理学科的理论不断地得到完善和发展。

认识来源于实践,物理实验科学研究是一切物理理论的源泉,是自然科学的根本,是工程技术的基础,同时,物理理论对实验又起着指导作用。

因此搞好实验教学对学生观察认识物理现象,加强对物理理论的知识理解,培养学生学习兴趣,训练学生动手能力,科学研究能力,创新思维能力,必不可少的一门实践课程。

四、学生应达到的实验能力与标准1、通过对试验现象的观察分析和对物理量的测量,使学生进一步掌握物理试验的基本知识、基本方法和基本技能;并能运用物理学原理、物理实验方法研究物理现象和规律,加深对物理学原理的解释。

2、培养与提高学生从事科学实验的素质。

包括:理论联系实际和实事求是的科学作风;严肃认真的工作态度;不怕困难,主动进取的探索精神;遵守操作规程,爱护公共财物的优良品德;以及在试验过程中同学间相互协作,共同探索的合作精神。

3、培养与提高学生科学实验的能力。

包括:自学能力――能够自行阅读试验教材或参考资料,正确理解实验内容,在实验前作好准备。

动手实践能力――-能够借助材料和仪器说明书,正确调整和使用常用仪器。

思维判断能力――能够运用物理学理论,对实验现象进行初步的分析和判断。

表达书写能力――能够正确记录和处理实验数据,绘制图线,说明实验结果,撰写合格的实验报告。

简单的设计能力――能够根据课题要求,确定根据课题要求,合理选择仪器,拟定具体的实验程序。

大学物理光学实验报告(二)引言概述:本文是关于大学物理光学实验报告(二)的文档。

光学实验是大学物理课程中非常重要的一部分,通过实验可以帮助学生巩固理论知识,并深入了解光学原理和现象。

本次实验主要包括室内实验和室外实验两个部分,分别探究了光的干涉、衍射以及偏振现象。

本文将从以下五个大点进行阐述。

一、双缝干涉实验在本部分中,我们首先会介绍双缝干涉实验的原理和装置。

随后,我们会详细描述实验的步骤和操作,包括测量光源到狭缝及狭缝到屏幕的距离、测量干涉条纹的间距以及改变光波长和狭缝间距对干涉条纹的影响等。

最后,我们会分析实验结果并得出结论。

二、杨氏双缝干涉实验在本部分中,我们将介绍杨氏双缝干涉实验的原理和装置。

然后,我们会描述实验过程,包括测量干涉条纹的间距、改变狭缝间距对干涉条纹的影响以及在不同光波长下观察干涉现象。

最后,我们会对实验结果进行分析和总结。

三、单缝衍射实验本部分将介绍单缝衍射实验的原理和装置。

我们会详细描述实验过程,包括测量衍射角度和衍射条纹的宽度、改变狭缝宽度对衍射现象的影响以及观察在不同波长下的衍射现象。

最后,我们会根据实验结果进行分析,并给出结论。

四、偏振实验在本部分中,我们将介绍偏振实验的原理和装置。

我们会描述实验的步骤和操作,包括观察线偏振光的特性、调节偏振片的角度以及观察偏振片对光波的影响等。

我们还会进行实验结果的分析,并得出结论。

五、室外实验在本部分中,我们将介绍室外实验的内容。

我们会详细描述实验的步骤和操作,包括观察大气衍射现象、测量太阳高度角以及利用反射现象观测物体的实际高度等。

最后,我们会对实验结果进行分析,并给出相应结论。

总结:通过本次大学物理光学实验,我们深入了解了光的干涉、衍射以及偏振现象。

我们通过双缝干涉实验、杨氏双缝干涉实验、单缝衍射实验和偏振实验探究了这些现象的原理和特性,并通过室外实验观察了大气衍射现象和反射现象等。

通过实验的操作和数据分析,我们对光学原理有了更深刻的理解,并得出了相关结论。

大学物理实验绪论课讲义(4课时)主讲教师:白光富一、绪论部分(阐明物理实验的地位和作用,引入测量与误差部分的内容)(10-15分钟)物理实验在物理学中的地位:人类认识自然界的三种基本方法:理论方法、实验方法、计算机模拟。

物理实验是联系现实世界与理论知识的桥梁。

大学物理实验在大学教育中的地位和任务:随着人类社会的进步,科学技术越来越发展,科学实验越来越重要,任何一种新技术,新材料,新工艺都必须通过实验才能获得,且对实验人员的素质要求越来越高,因此对大学生特别是理工科的大学生,需要在物理实验的基本理论、基本方法、基本手段上进行比较系统的训练。

具体来讲,学完该门课程后,同学们在以下方面应有提高:1)通过观察,测量的分析,加强对物理概念和理论的认识;2)学习物理实验的基本知识,基本方法和基本技能;3)培养严肃认真,实事求是的科学态度与工作作风。

物理实验课的过程:实验前(理论准备、仪器准备、观测的准备)实验中(核、调、测、记)实验后(数据的整理与分析)报告要做到简洁、规范。

特别是数据表达更需要规范,在中学物理实验中一般是将实验结果表达成xx,(先向学生提问,再写出)我们通过后面的介绍,大家将认识到这种表达=x∆±方法是不严格的,下面我们对误差处理的内容进行详细的讨论。

二、测量与误差(35-40分钟)测量:指的是借助一定的仪器、量具将待测的物理量,与选定的标准量进行比较的过程。

按测量次数分为单次、多次测量。

按是否能用测量仪器直接测得结果分直接、间接测量。

测量是人类主观认识客观的过程,必然与客观值之间有一定的偏差,这称为误差。

分析误差对于我们来说是很有意义的:1)认识与改造客观2)精确的组织实验3)评价与确保质量4)促进理论的发展(牛顿引力理论、雷诺惰性气体)按定义误差可分为以下几种:绝对误差:真值—给出值(真值又可以分为理论真值、计量真值、标准器真值等,给出值可分为测得值,实验值,标称值、示值等);相对误差:误差的绝对值/真值。

大学物理实验(I I)实验讲义华中科技大学物理学院实验教学中心目录实验1:偏振光实验 (1)实验2:迈克尔逊和法布里-珀罗干涉仪 (5)实验3:振动力学综合实验 (13)实验4:RLC电路和滤波器 (22)实验1:偏振光实验【实验目的】1.观察光的偏振现象,加深对其规律认识。

2.了解产生和检验偏振光的光学元件及光电探测器的工作原理。

3.掌握一些光的偏振态(自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光、圆偏振光)的鉴别方法以及相互的转化。

【课前预习】1.光的波动方程以及麦克斯韦方程组。

2.电磁波的偏振性及波片的性质。

【实验原理】1、自然光与偏振光麦克斯韦指出光波是一种电磁波,电磁波是横波。

由于光与物质相互作用过程中反应比较明显的是电矢量E,故此,常用E表征光波振动矢量,简称光矢量。

一般光源发射的光波,其光矢量在垂直于传播方向上的各向分布几率相等,这种光就称为自然光。

光矢量在垂直于传播方向上有规则变化则体现了光波的偏振特性。

如果光矢量方向不变,大小随相位变化,这时在垂直于光波传播方向的平面上光矢量端点轨迹是一直线,则称此光为线偏振光(平面偏振光),光矢量与传播方向构成的平面叫振动面如图1(a)。

图1(b)是线偏振光的图示法,其中短线表示光矢量平行于纸面,圆点表示光矢量与纸面垂直。

如果其光矢量是随时间作有规律的改变,光矢量的末端在垂直于传播方向的平面上的轨迹是圆或者椭圆,这样的光相应的被称为圆偏振光或者椭圆偏振光,如图1(c)。

介于偏振光和自然光之间的还有一种叫部分偏振光,其光矢量在某一确定方向上最强,亦即有更多的光矢量趋于该方向,如图1(d)。

任一偏振光都可以用两个振动方向互相垂直,相位有关联的线偏振光来表示。

2、双折射现象当一束光入射到光学各向异性的介质时,折射光往往有两束,这种现象称为双折射。

冰洲石(方解石)就是典型的双折射晶体,如通过它观察物体可以看到两个像。

当一束激光正入射于冰洲石时,若表面已抛光则将有两束光出射,其中一束光不偏折,即o光,它遵守通常的折射定律,称为寻常光。

另一束发生了偏折,即e光,它不遵守通常的折射定律,称为非常光。

用偏振片检查可以发现,这两束光都是线偏振光,但其振动方向不同,其两束光的光矢量近于垂直。

晶体中可以找到一个特殊方向,在这个方向上无双折射现象,这个方向称为晶体的光轴,也就是说在光轴方向o光和e光的传播速度、折射率是相等的。

此处特别强调光轴是一个方向,不是一条直线。

只有一个光轴的晶体称为单轴晶体,如冰洲石,石英,红宝石,冰等,其中又分为负晶体(o光折射率大于e光折射率,即n o>n e)和正晶体(n o<n e)。

有一些晶体有二个光轴方向,此种晶体称为双轴晶体,如云母、蓝宝石、橄榄石、硫磺等。

3、二向色性光在某些晶体中传播时,晶体对o 光和e 光的吸收是不一样的,此特性称为二向色性。

例如电气石的矿石晶体,对o 光有强烈的吸收作用,而对e 光则吸收很少。

当自然光通过电气石晶片时,在很短的路程中o 光就被全部吸收,因此通过的光是与晶体内e 光相应的线偏振光,利用这一性质可以用来产生线偏振光。

4、起偏和检偏根据晶体的二向色性,可制作偏振片(定义:偏振片允许透过的光矢量方向为其透光轴),它能将自然光变为线偏振光,此时偏振片称为起偏器;当偏振片用于检验偏振光的状态时,称为检偏器。

5、马吕斯定律1808年,马吕斯实验中指出,强度为I o 的线偏振光透过偏振片后,透射光的强度为:I=I 0cos 2θ (1)式中,θ是两个偏振片透光轴之间的夹角,第1个偏振片用于将光源变为线偏振光,第2个则是用于检偏。

显然两个偏振片平行放置,透过的光强最大;垂直时,处于消光状态。

图1(a ) 图1(b )图1(c ) 图1(d )6、波片-位相延迟器波片也称位相延迟器,是由双折射晶体制成的平板状光学元件,其厚度为d 且光轴平行于表面。

当一束单色平行自然光正入射到波晶片上时,光在晶体内部便分解为o 光与e 光。

o 光电矢量垂直于光轴;e 光电矢量平行于光轴。

o 光和e 光的传播方向不变,但由于传播速度不同,两束光的相位差可表示为,δ=2π(n o -n e )d/λ (2)式中λ为光波在真空中的波长。

通过调节双折射晶体的厚度,可以制作不同的波片,如下1/4波片:δ=±(2k+1)π/2(k=1,2,3……) 1/2波片:δ=±(2k+1)π(k=1,2,3……) 全波片:δ=±2k π (k=1,2,3……) 一般来说,不论是任何波片都是相对一定波长而言。

假如选择不同波长的光源,需要采用消色差波片,它是由几层不同的聚合物或晶体精确对准层叠而成的,其优点是在一定的带宽之内延迟量对波长的变化不敏感。

波片按材料分,常见的有各种晶体波片,和聚合物波片,液晶波片。

常用的晶体包括云母,方解石,石英等。

另外液晶波片(液晶相位延迟器)是一种新型的可控相位延迟器,通过控制加在液晶两边的电压,可以改变液晶的双折射系数,从而改变通过液晶波片光的相位差。

本实验中采用云母波片,其适用的波长为632.8nm 。

(1)当线偏振光通过全波片时,其偏振态不变;(2)当线偏振光通过半波片时,仍然为线偏振光,但其光矢量的振动面转动了2θ;(3)当线偏振光通过1/4波片时,变为椭圆偏振光,当偏振片的透光轴与波片光轴夹角为45o 时,为圆偏振光。

7、椭圆偏振光通过检偏器后的光强我们以图2为例说明椭圆偏振光通过检偏器后的光强变化。

如图P1为起偏器,C 为1/4波片,P2为检偏器。

当一束光通过P1后,变为线偏振光,其振幅为A ,当P1透光轴与C 光轴夹角θ不为0o , 45o , 90o 时,通过波片C 后即为椭圆偏振光。

波片C 是双折射晶体,分解为o 光和e 光,其振幅分别为:A o =Asin θ,A e =Acos θ,这里,A o 和A e 会产生相位差δ。

当o 光和e 光通过检偏器P2时,显然只有与P2透光轴平行的分量才能通过。

设P2透光轴与C 光轴夹角为ϕ,则o 光和e 光通过P2后的振幅为, A ee =A e cos ϕ=Acos θcos ϕ (3)A oe =A o sin ϕ=Asin θsin ϕ(4)图2这里需注意,A ee和A oe反向,故两者的相位差除了π/2,还要附加一个相位差π。

这两束光的方向和频率相同,相位差恒定,合成之后的振幅为,A2=(A ee2+A oe2+2A ee A oe cosδ')1/2(δ'=3/2 π⇒ cosδ'=0) (5) 光强为I= A ee2+A oe2= A (cos2θ cos2ϕ+ sin2θsin2ϕ)【实验仪器】1.光学面包板(600⨯600⨯80mm)、He-Ne激光器、光电探测器及探头;2.光学调整架,杆架、接杆、杆架底座、叉式压板;3.光学元件:偏振片、1/4波片、1/2波片。

【实验程序】(1)观察激光光源的偏振态要求:光源等高传播,与偏振片、光电探测器同轴(通过其中心),正入射,旋转偏振片,每隔10o记录光强,旋转一周,极坐标作图光强I与角度的关系(I-θ),推荐origin软件。

(2)验证马吕斯定律,研究透过两偏振器后的光强I与它们透光轴间夹角θ的关系要求:光源等高传播,与两个偏振片P1P2、光电探测器同轴,正入射,旋转P2,观察光强变化及随角度变化的对称性,优化光路后,每隔10o记录光强,,旋转一周,极坐标作图I-θ,直角坐标作图I-cos2θ。

(3)判别1/4波片与1/2波片,写出依据。

要求:测量当线偏阵光通过1/2波片后,其透光轴变化的角度,至少测量5组数据,根据原理自行设计。

(4)通过1/4波片产生圆偏振光,优化光学元件的调节,记录结果。

要求:光源等高传播,与两个偏振片P1P2、1/4波片、光电探测器同轴,正入射。

程序:P1与P2正交,保持消光状态;在中间插入1/4波片,转动波片使得光强最小(消光状态),再转动波片45o;旋转P2观察光强变化范围;优化调节,尽量使得P1、P2、波片接近平行状态,观察光强变化范围(调到你认为较好的状态);旋转P2一周,每隔10o记录光强,极坐标作图I-θ的关系。

(5)测量椭圆偏振光通过检偏器的光强根据原理自行设计,极坐标作图I-ϕ的关系,与理论公式比较。

【参考文献】杨晓雪等,大学物理,华中科技大学出版社出版,2010年8月熊永红等,大学物理实验,科学出版社出版,2007年8月记录实验过程,强调规范,作图标准,总结影响实验结果的因素实验2:迈克尔逊和法布里-珀罗干涉仪【实验目的】1、掌握迈克尔逊干涉仪和法布里-珀罗(F-P )干涉仪的工作原理和调节方法;2、了解各类型干涉条纹的形成条件、花纹特点和变化规律;3、测量激光、钠灯光源的波长及双黄线的波长差;4、测量空气的折射率。

【实验原理】一、迈克尔逊干涉仪1881 年,迈克尔逊设计了一种干涉仪,并与其合作者用此仪器进行了三项著名实验:迈克尔逊一莫雷实验,实验结果否定了“以太”的存在,为相对论的提出奠定了实验基础;将干涉仪用于光谱的精细结构的研究;利用光谱线的波长,标定标准米尺。

后来人们以迈克尔逊的干涉仪为原型,又设计出了用于各种目的干涉仪。

现在,迈克尔逊干涉仪已得到广泛地应用,如通过测量可动镜的移动距离可以来求得光的波长;若已知光源的波长又可测量微小的距离;它也是光学媒质性质的研究工具。

图1 迈克尔逊干涉仪光路图迈克尔逊干涉仪有多种多样的形式,其基本光路如图1 所示。

1M 、2M 是一对平面反射镜,1G 、2G 是厚度和折射率都完全相同的一对平行玻璃板,1G 称为分光板,在其表面A 镀有半反射、半透射膜(半透明的铬或铝),使射到其上的光线分为光强度差不多相等的反射光和透射光,与1M 、2M 均成45°角,2G 称为补偿片,它与1G 平行。

如果光源的面积不够大,可在它前面放一片磨沙玻璃或扩束透镜,以扩大视场。

当光照到1G 上时,在半透膜上分成相互垂直的两束光,透射光1射到1M ,经1M 反射后,透过2G ,在1G 的半透膜上反射到达E ;反射光2射到2M ,经2M 反射后,透过1G 射向E 。

由于光线2前后共通过1G 三次,而光线1只通过1G 一次,因此可以加一个补偿片2G ,这样两束光在玻璃中的光程便相等了,于是计算这两束光的光程差时,只需计算两束光在空气中的光程差就可以了。

对于单色性很好的光源,补偿片不是必需的,通过调节1M 、2M 的距离也可以达到等光程的目的,而对于单色性差的光源(比如白光)就必须加补偿片(想一想为什么?)。

当观察者从E 处向1G 看去时,除直接看到2M 外还可以看到1M 的像1M '。

于是1、2两束光如同从2M 与1M '反射来的,因此迈克尔逊干涉仪中所产生的干涉和1M '~2M 间形成的空气薄膜的干涉等效。