之的用法之一用在主谓之间取消句子独立性

- 格式:ppt

- 大小:515.01 KB

- 文档页数:7

新课程NEW CURRICULUM教学实践听说读写训练,并将语文基础知识的学习贯穿于日常学习过程之中,达到“生活处处皆综合,学习处处皆综”的境界。

第四是从根本上提高学生语文素养是体现语文味的根本。

语文味不仅需要教师的指导,更需要学生自己的发现,而学生自己能够学会品味,才是真正达到了语文教学的目的。

综合课作为调动学生语文学习热情的有效手段,其实践性、知识复合性都能够极大地引发学生的参与兴趣。

通过活动的组织,实现语文知识与科学知识、社会知识的有机统一,互相促进,加深对语文知识的理解,提高学生的语文素养。

总之,语文综合性学习作为新课改的重要突破之一,需要我们充分发挥综合性学习对语文知识学习的促进作用,在综合中促进学生对语文基础知识的掌握,更多地体现语文教学目的,达到师生语文素养的共同提高,才是综合课的根本目的。

只要我们端正教学理念,坚守“语文”阵地,积极探索有效的教学方法,千方百计调动学生的学习热情,就一定能够达到在综合中提高语文学习、巩固语文学习成果,使综合性学习活动中的语文味更加浓郁、更加诱人。

注释:①引自王崧舟语。

②引自教育部《义务教育语文课程标准》。

③引自《从百草园到三味书屋》。

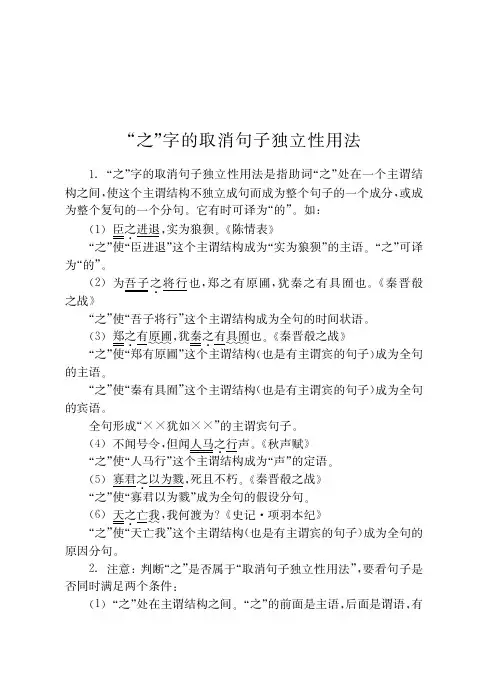

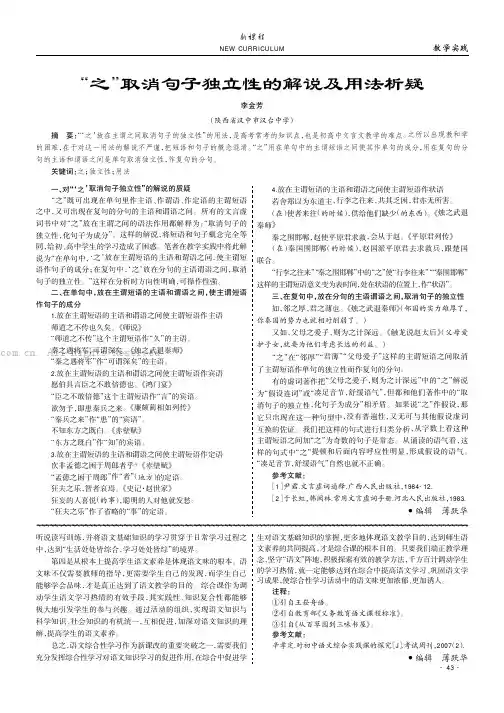

参考文献:辛孝定.对初中语文综合实践课的探究[J].考试周刊,2007(2).•编辑薄跃华一、对“‘之’取消句子独立性”的解说的质疑“之”既可出现在单句里作主语、作谓语、作定语的主谓短语之中,又可出现在复句的分句的主语和谓语之间。

所有的文言虚词书中对“之”放在主谓之间的语法作用都解释为:“取消句子的独立性,化句子为成分”。

这样的解说,将短语和句子概念完全等同,给初、高中学生的学习造成了困惑。

笔者在教学实践中将此解说为“在单句中,‘之’放在主谓短语的主语和谓语之间,使主谓短语作句子的成分;在复句中,‘之’放在分句的主语谓语之间,取消句子的独立性。

”这样在分析时方向性明确,可操作性强。

二、在单句中,放在主谓短语的主语和谓语之间,使主谓短语作句子的成分1.放在主谓短语的主语和谓语之间使主谓短语作主语师道之不传也久矣。

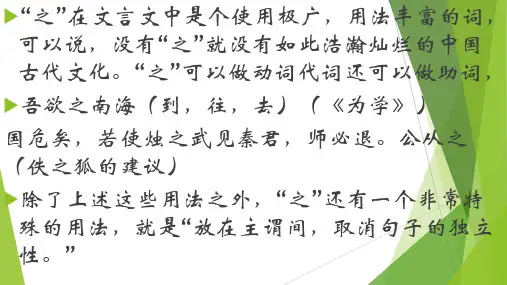

判断“之”作“取独”作用的窍门四川省渠县中学李承明古汉语中的“之”用法多样,其中的“放在主谓之间,取消句子的独立性”常常困扰着师生,致使有的教师道不清楚,说不明白;理解似是而非,含含糊糊,不知如何判断。

细读古文,细究古意,通过多种文本对照和多年的教学经验,用这五种方法可以准确判定这种用法。

一、“之”置身于“取消独立性”用法的语法成分中,“之”的前后构成的是主谓关系。

例①:岁寒,然后知松柏之后凋也。

(《论语》)此句中“之”用于“松柏”和“后凋”之间,“松柏”和“后凋”形成主谓关系,“之”使二者没有独立性,使二者成为一个主谓短语,只能做整个句子的一个主语,不能独立成句。

二、“取消句子的独立性”用法中的“之”位置独特。

“之”前是代词、名词或名词性短语;“之”后是动词或动词短语,又或者是形容词或形容词短语。

例②:甚矣,汝之不惠!(《列子•愚公移山》)此句中“之”之前是代词“汝”,“之”之后是形容词性短语“不惠”。

例③:岿然若巨人之戴弁。

(宋•韩元吉《武夷精舍记》)此句中“之”之前是名词“巨人”,“之”之后是动宾关系的动词短语“戴弁”“巨人戴弁”是个主谓关系的短语,加上之,就不是以一个句子的形式出现的了而是做了全句的宾语。

三、“取消句子的独立性”后,该语法成分不再是句子,而只是一个短语了,它的前面或者后面必有一种成分与之搭配,那就是谓语。

例④:由此观之,王之蔽甚矣。

(《战国策•邹忌讽齐王纳谏》)此句中第二个“之”有“取独”作用,“王之蔽”后面是谓语“甚(厉害、严重)”。

例⑤:愿伯具言臣之不敢倍德也。

(司马迁《史记•项羽本纪》)此句中“之”有“取独”作用,“之”之前是名词“臣”,“之”之后是动词性短语“不敢倍德”。

“取独”后的短语“臣之不敢倍德”的前面是谓语“言”。

例⑥:大道之行也,天下为公。

(《礼记》)此句中“之”有“取独”用法。

“之”前面是名词“大道”,“之”后面是动词“行”。

“取独”后的“大道之行”作前置状语,它的谓语是“为”。

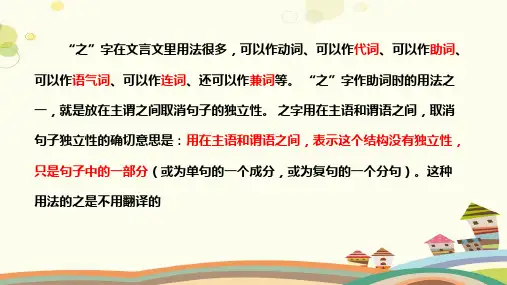

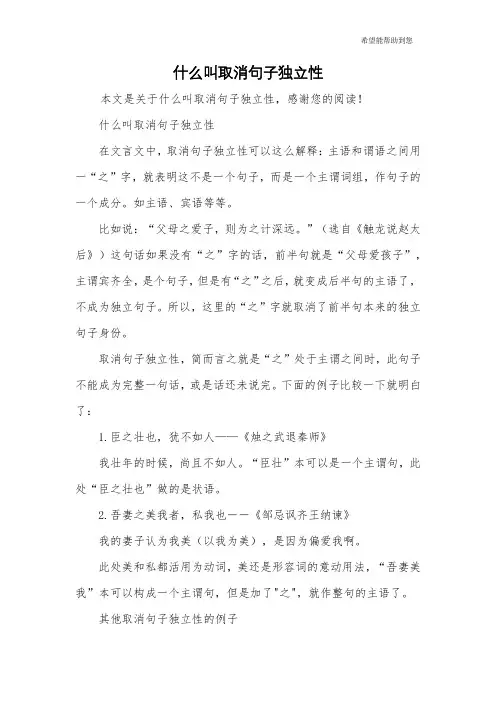

什么叫取消句子独立性本文是关于什么叫取消句子独立性,感谢您的阅读!什么叫取消句子独立性在文言文中,取消句子独立性可以这么解释:主语和谓语之间用一“之”字,就表明这不是一个句子,而是一个主谓词组,作句子的一个成分。

如主语、宾语等等。

比如说:“父母之爱子,则为之计深远。

”(选自《触龙说赵太后》)这句话如果没有“之”字的话,前半句就是“父母爱孩子”,主谓宾齐全,是个句子,但是有“之”之后,就变成后半句的主语了,不成为独立句子。

所以,这里的“之”字就取消了前半句本来的独立句子身份。

取消句子独立性,简而言之就是“之”处于主谓之间时,此句子不能成为完整一句话,或是话还未说完。

下面的例子比较一下就明白了:1.臣之壮也,犹不如人——《烛之武退秦师》我壮年的时候,尚且不如人。

“臣壮”本可以是一个主谓句,此处“臣之壮也”做的是状语。

2.吾妻之美我者,私我也--《邹忌讽齐王纳谏》我的妻子认为我美(以我为美),是因为偏爱我啊。

此处美和私都活用为动词,美还是形容词的意动用法,“吾妻美我”本可以构成一个主谓句,但是加了"之",就作整句的主语了。

其他取消句子独立性的例子3.父母之爱子,则为之计深远。

--《触龙说赵太后》前一个“之”4.察邻国之政,无如寡人之用心者。

--《寡人之于国也》后一个“之”5.“夫专诸之刺王僚也”,本来“专诸刺王僚也”可以是一个独立的句子,但在原文中它并不是独立的句子,而是充当状语,原文是“夫专诸之刺王僚也,彗星袭月”。

6.“人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉”“予独爱莲之出淤泥而不染”等等句子也属于这种情况。

以上由主语和谓语构成的句子,都可以独立表达一个完整的意思。

但是在主语与谓语之间加上一个"之"字,本来意思完整的句子却变得不能单独表达完整的意思了。

这里的“之”的功能就是取消句子独立性。

感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢。

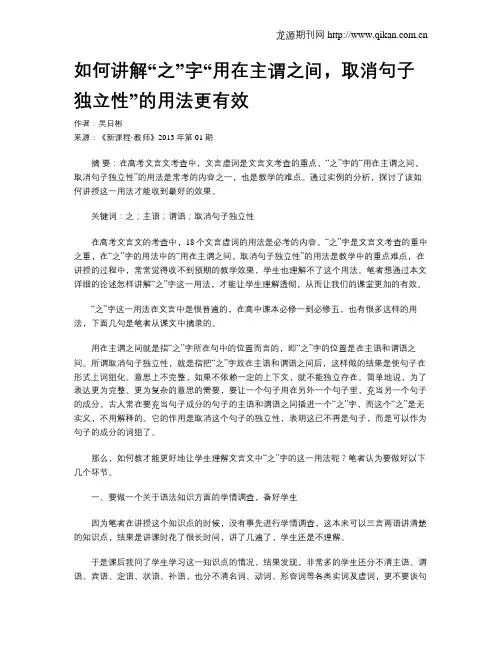

如何讲解“之”字“用在主谓之间,取消句子独立性”的用法更有效作者:吴日彬来源:《新课程·教师》2013年第01期摘要:在高考文言文考查中,文言虚词是文言文考查的重点,“之”字的“用在主谓之间,取消句子独立性”的用法是常考的内容之一,也是教学的难点。

通过实例的分析,探讨了该如何讲授这一用法才能收到最好的效果。

关键词:之;主语;谓语;取消句子独立性在高考文言文的考查中,18个文言虚词的用法是必考的内容。

“之”字是文言文考查的重中之重,在“之”字的用法中的“用在主谓之间,取消句子独立性”的用法是教学中的重点难点,在讲授的过程中,常常觉得收不到预期的教学效果,学生也理解不了这个用法。

笔者想通过本文详细的论述怎样讲解“之”字这一用法,才能让学生理解透彻,从而让我们的课堂更加的有效。

“之”字这一用法在文言中是很普遍的,在高中课本必修一到必修五,也有很多这样的用法,下面几句是笔者从课文中摘录的。

用在主谓之间就是指“之”字所在句中的位置而言的,即“之”字的位置是在主语和谓语之间。

所谓取消句子独立性,就是指把“之”字放在主语和谓语之间后,这样做的结果是使句子在形式上词组化。

意思上不完整,如果不依赖一定的上下文,就不能独立存在。

简单地说,为了表达更为完整、更为复杂的意思的需要,要让一个句子用在另外一个句子里,充当另一个句子的成分,古人常在要充当句子成分的句子的主语和谓语之间插进一个“之”字,而这个“之”是无实义,不用解释的。

它的作用是取消这个句子的独立性,表明这已不再是句子,而是可以作为句子的成分的词组了。

那么,如何教才能更好地让学生理解文言文中“之”字的这一用法呢?笔者认为要做好以下几个环节。

一、要做一个关于语法知识方面的学情调查,备好学生因为笔者在讲授这个知识点的时候,没有事先进行学情调查,这本来可以三言两语讲清楚的知识点,结果是讲课时花了很长时间,讲了几遍了,学生还是不理解。

于是课后我问了学生学习这一知识点的情况,结果发现,非常多的学生还分不清主语、谓语、宾语、定语、状语、补语,也分不清名词、动词、形容词等各类实词及虚词,更不要谈句子的各个成分分别有哪些词语充当了。

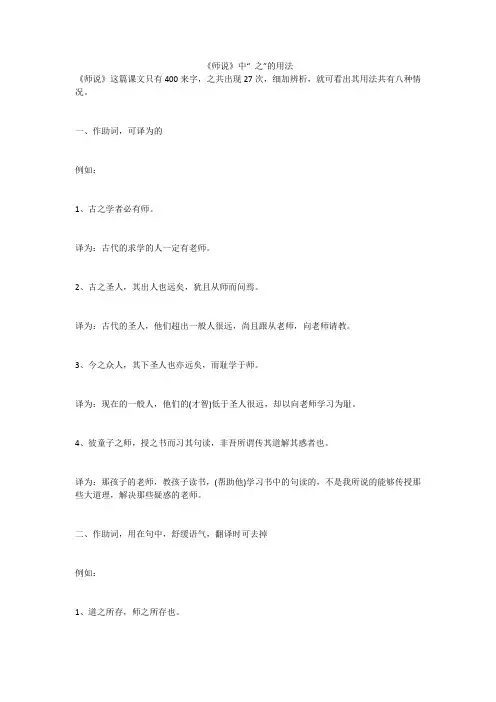

《师说》中“ 之”的用法《师说》这篇课文只有400来字,之共出现27次,细加辨析,就可看出其用法共有八种情况。

一、作助词,可译为的例如:1、古之学者必有师。

译为:古代的求学的人一定有老师。

2、古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉。

译为:古代的圣人,他们超出一般人很远,尚且跟从老师,向老师请教。

3、今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

译为:现在的一般人,他们的(才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。

4、彼童子之师,授之书而习其句读,非吾所谓传其道解其惑者也。

译为:那孩子的老师,教孩子读书,(帮助他)学习书中的句读的,不是我所说的能够传授那些大道理,解决那些疑惑的老师。

二、作助词,用在句中,舒缓语气,翻译时可去掉例如:1、道之所存,师之所存也。

译为:道理存在的地方,就是老师存在的地方。

《古文观止全译》(安徽教育出版社)下册第683页对该句的之注为:用在主语和谓语中间,化句子形式为主谓短语。

按此说,这里的之是取消句子独立性的。

其实这里的所存即为存在的地方,显然是名词性短语,它不能作谓语。

由此看来,这里的两个之不是用在主语和谓语中间,化句子形式为主谓短语的。

因此该注是不可取的。

2、圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?译为:圣人成为圣人的原因,愚人成为愚人的原因,大概都出于这种情况吧?三、作助词,用在主谓之间,取消句子独立性,翻译时可去掉例如:1、吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?译为:我是向老师学习道理,哪管他的年龄比我大还是比我小呢?之用在主语其年和谓语先后生于吾之间,使原来的主谓句子变为主谓短语(即取消句子独立性),这个主谓短语作了全句的谓语动词知的宾语。

2、师道之不传也久矣!译为:古代那种从师学习的风尚不流传已经很久了。

之用在主语师道和谓语不传之间,使原来的主谓句子变为主谓短语,这个主谓短语作了全句的主语。

3、欲人之无惑也难矣!译为:想要人没有疑惑难啊!之用在主语人和谓语无惑之间,使原来的主谓句子变为主谓短语,这个主谓短语作了全句的主语。

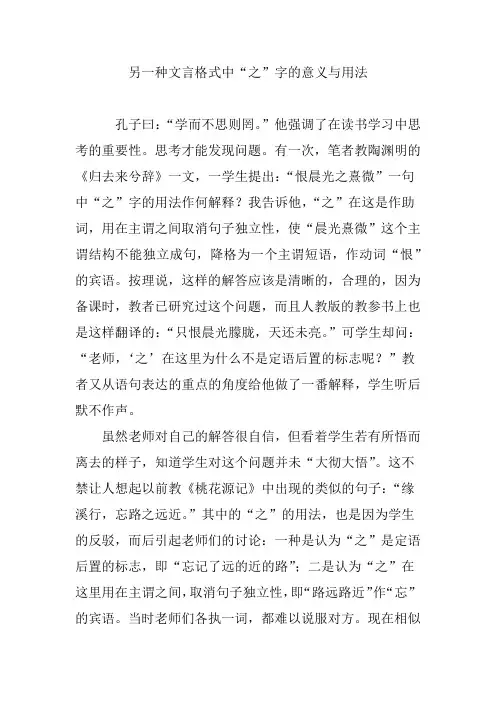

另一种文言格式中“之”字的意义与用法孔子曰:“学而不思则罔。

”他强调了在读书学习中思考的重要性。

思考才能发现问题。

有一次,笔者教陶渊明的《归去来兮辞》一文,一学生提出:“恨晨光之熹微”一句中“之”字的用法作何解释?我告诉他,“之”在这是作助词,用在主谓之间取消句子独立性,使“晨光熹微”这个主谓结构不能独立成句,降格为一个主谓短语,作动词“恨”的宾语。

按理说,这样的解答应该是清晰的,合理的,因为备课时,教者已研究过这个问题,而且人教版的教参书上也是这样翻译的:“只恨晨光朦胧,天还未亮。

”可学生却问:“老师,‘之’在这里为什么不是定语后置的标志呢?”教者又从语句表达的重点的角度给他做了一番解释,学生听后默不作声。

虽然老师对自己的解答很自信,但看着学生若有所悟而离去的样子,知道学生对这个问题并未“大彻大悟”。

这不禁让人想起以前教《桃花源记》中出现的类似的句子:“缘溪行,忘路之远近。

”其中的“之”的用法,也是因为学生的反驳,而后引起老师们的讨论:一种是认为“之”是定语后置的标志,即“忘记了远的近的路”;二是认为“之”在这里用在主谓之间,取消句子独立性,即“路远路近”作“忘”的宾语。

当时老师们各执一词,都难以说服对方。

现在相似的句子再次出现,就不得不引发人们的思考。

“之”在主谓之间,表示取消独立性,若谓语是动词,“之”的这种作用比较容易辨别。

难辨别的是谓语由形容词充当,及常见的“动词+名词+之+形容词”的格式中,“之”字用法的确定。

这个问题的关键在“动词+名词+之+形容词”的格式中,“之”表示定语后置时,即动词后名词和形容词是修饰与被修饰的关系。

“之”表示取消句子独立性时,即动词后名词和形容词是陈述与被陈述的两种格式的辨别。

看来论定“动词+名词+形容词”这个格式中“名词+形容词”的结构关系是问题的关键。

《辞源》中例举“之”的义项有八条,其中指定“之”作助词用的有三项:“作助词‘的’”;用于句中,使一句如同一词”;“作语气助词,无义”。

予独爱莲之出淤泥而不染的之的意思和用法之:结构助词,当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译,译时也可省去。

1、出自周敦颐的《爱莲说》,后一句是濯清涟而不妖,意思是:“可是我独独喜爱莲花的出自于淤泥而不沾染污秽的高洁,它经过清水的洗涤,显得纯净而不妖媚。

”2、文章原文是:水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人皆爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之宝贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣!3、通篇的翻译是:水上或陆地上的草木及花,受人喜欢者特别的繁多。

东晋陶渊明偏爱于菊;自李唐王朝以来,世上的人都特别的喜欢牡丹;可是我独独喜爱莲花的出自于淤泥而不沾染污秽的高洁,它经过清水的洗涤,显得纯净而不妖媚。

它内心通达而外形刚直,不像藤蔓四处蔓延,也不像枝干四处纵横。

香气远而清纯芬芳,亭亭玉立如在水佳人,只可以远远的欣赏而不可以肆意的亵玩。

我比喻菊,是花中的隐居避世之人。

牡丹,是花中的富贵之人也。

而莲花呢?是花中的君子也。

噫!(感叹词,在此作助词,以加重语气)爱菊之人,陶渊明死后很少听到。

爱莲之人,与我同样所好的又有几人?(几人又作何人)而爱牡丹之人呢,适合于大多数人。

4、作者简介周敦颐(1017年―1073年),原名敦实,别称濂溪先生,又称周元皓,因避宋英宗旧讳改名敦颐,字茂叔,号濂溪。

北宋五子之一,程朱理学代表人,道州营道楼田堡(今湖南省道县)人。

北宋思想家、理学家、哲学家、文学家,学界公认的理学鼻祖,称"周子"。

因仕宦生涯,经常迁徒。

虽收生传道授业,但无长随门生,有影响者不多,程颢、程颐曾以师礼事之,但实为学友。

周氏学术思想,是以儒家学说为基础,融合道学,间杂佛学。

之一、作助词用。

主要用法有三种类型:1、相当于“的”,是定语的标志。

例如:①故时有物外之趣。

②菊之爱,陶后鲜有闻。

③水陆草木之花。

④览物之情,得无异乎?2、用在主谓之间,取消句子独立性,起舒缓语气作用,无实义。

例如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

③菊,花之隐逸者也。

④大道之行也。

(《大道之行也》)译:当政治上最高理想实施的时候。

3、用在不及物动词、形容词、时间副词后起补足调音节和舒缓语气作用,无实义。

(不及物动词,如“游行”、“出发”、“休息”等,就不能直接带宾语,不能说“游行学生”。

不及物动词后不能带表示动作对象或结果的宾语,而且不能只单用一个动词,通常必须带有“了”、“着”、“过”或者趋向的补语,从而构成存现句。

不及物动词后的这种宾语叫施事宾语。

例如:天空中飘着朵朵白云。

用“着”作补语,“朵朵白云”便是施事宾语。

)①公将鼓之。

②久之,目似暝,意暇甚。

③怅恨久之。

二、作代词用。

(可以代人,代事,代物)1、人称代词,相当于现代汉语“我”、“他们”、“她们”、“它”、“它们”。

例如:①具答之。

②吾欲辱之。

③又数刀毙之。

2、指示代词,相当于现代汉语“这”、“这样”“这件事”、“那”、“那样”等。

例如:①渔人甚异之。

②南阳刘子骥,高尚士也,闻之。

(3)楚王闻之三、作动词用。

相当于“到”、“往”、“去”。

如:①辍耕之垄上。

②送杜少府之任蜀州。

③西蜀之去南海。

四、语法作用。

(1)宾语前置的标志,无实义。

其格式为:宾语+之+谓语。

例如:①何陋之有?②宋何罪之有?(2)定语后置标志,无实义。

为了强调定语,常把定语放在中心语的后面。

如:①马之千里者。

②居庙堂之高则忧其民。

“之”字取消句子独立性一、概念阐释:“之”字取消句子独立性作用是古汉语中的一种语法现象。

一般说,主语和谓语之间加了这么一个“之”字,就将主语和谓语变成了一个主谓短语,使主谓结构成为整个大句子的一个成分或一个复句中的一个分句。

既然变成了一个短语作句子的一个成分就不能独立成为一个句子了,所以就起到了取消句子独立性的作用,得名就由此而来。

其作用就是告诉读者这是一个短语而不是一个句子——因为文言文中是没有标点符号的——以便于读者理解。

取消句子独立性,简而言之就是“之”处于主谓之间时,此句子不能成为完整一句话,或是话还未说完,让读者等待下文。

二、例句分析:1、屈平之.作《离骚》,盖自怨生也。

《屈原列传》“之”处于主语“屈平”和谓语“作”之间,取消了“屈平作《离骚》”的句子独立性,使它成为“盖自怨生也”的主语。

人之为学有难易乎?吾资之昏,不逮人也,吾材之庸,不逮人也《为学》文人画士之祸之.烈至此哉!《病梅馆记》主语,可译为“的”儿之.成,则可待乎!《项脊轩志》主语,可译为“的”2、吾虽不及师旷之.聪。

《群英会蒋干中计》宾语备他盗之.出入与非常也《鸿门宴》宾语3、吾之.逃家复归也,汝泣告我。

《与妻书》时间状语臣之.壮也,犹不如人。

《左传》4、若事之.不济,此乃天也。

《赤壁之战》假设复句中的假设分句父母之.爱子,则为之计深远。

《战国策》皮之不存,毛将焉附?《左传》5、天之.亡我,我何渡为?《垓下之围》因果复句的原因分句三、判断文言文中关于”之”是否为取消句子的独立性有这么几个做法:1 跳读法.指读此句(一般有主语和谓语)时,不读”之”,将”之”跳过去读,如果不影响句意,则为”取独” .2 判别法.结合语意和语法来判断.“臣之壮也,犹不如人”的前一分句,如果没有“之”字,就变成“臣壮”,这是一个独立的句子;加上“之”,“臣之壮也”就不是句子,而成为“臣之壮也,犹不如人”的主语,这就是“取消句子独立性”了。

现代汉语中也有类似取独的用法,比如说“王老师讲课”是一个句子,最后可以用个句号,但如果说“王老师的讲课”,多了一个“的”,就是一个短语,而不是一个句子,就不能用句号了,虽然“的”与“之”功能不完全一样,但道理是一致的。

《兰亭集序》“之”的⽤法

⼀、⽤作代词,在句中作宾语或兼语,不作主语,根据具体语境可译为“我”“我们”,“他(他们)”“她(她们)”,“这”,或者代事。

①情随事迁,感慨系之矣。

②犹不能不以之兴怀。

③未尝不临⽂嗟悼,不能喻之于怀。

⼆、⽤作结构助词,分以下⼏种情况。

1、定语的标志。

⽤于定语和中⼼语之间,可译为“的”,有时不译。

①会于会稽⼭阴之兰亭。

②虽⽆丝⽵管弦之盛。

③⾜以极视听之娱。

④放浪形骸之外。

⑤向之所欣。

⑥每览昔⼈兴感之由。

2、定语后置的标志。

通常情况下,古代汉语中定语的位置与现代汉语中的⼀样,⽤在中⼼语之前,但为了强调定语有时将定语放在中⼼语之后,有时在定语与中⼼语之间⽤“之”连接。

翻译时应将后置了的定语调整到中⼼语之前。

①仰观宇宙之⼤。

②俯察品类之盛。

3、⽤在主谓之间,起取消句⼦独⽴性的作⽤,可不译,译时也可省去。

①夫⼈之相与,俯仰⼀世。

②曾不知⽼之将⾄。

③后之视今,④亦犹今之视昔。

⑤后之览者,亦将有感于斯⽂。

4、⾳节助词,⽤在形容词、副词或某些动词的末尾,或者⽤在三个字之间,使之凑成四个字,只起调节⾳节的作⽤,⽆实义。

①暮春之初。

②晤⾔⼀室之内。

③俯仰之间,已为陈迹,

三、⽤作动词,可根据具体语境翻译。

①及其所之既倦,情随事迁。

(“所+动词”,构成名词性短语)。

文言文之字的用法在文言文的学习中,“之”字是一个极为常见且用法多样的词。

要想准确理解文言文的含义,熟练掌握“之”字的用法是必不可少的。

“之”字用作动词时,意思通常是“到……去”。

例如在《陈涉世家》中的“辍耕之垄上”,这里的“之”就是“到、去”的意思,整句话说的是陈涉停止耕作,走到田埂上去休息。

“之”字用作代词的情况较为常见。

它可以代人、代物、代事。

当“之”代人时,例如《桃花源记》中的“渔人甚异之”,这里的“之”代指渔人前面所见到的景象。

代物的情况,如《童趣》中的“昂首观之”,“之”指代的是“群鹤舞空”的景象。

而代事时,像《论语》中的“学而时习之”,“之”就是指代“学习的内容”。

“之”用作助词的用法繁多且复杂。

用作结构助词“的”,这是我们较为熟悉和常见的用法,比如《陋室铭》中的“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,两个“之”都表示“的”。

“之”用在主谓之间,取消句子独立性。

这种用法需要我们仔细体会和理解。

比如《爱莲说》里的“予独爱莲之出淤泥而不染”,“莲之出淤泥而不染”本来是一个主谓结构的句子,加上“之”后,就变成了一个短语,在句子中充当宾语,“之”起到了取消句子独立性的作用。

“之”还能作宾语前置的标志。

像《陋室铭》中的“何陋之有”,正常语序应该是“有何陋”,“之”的存在将宾语“何陋”前置了。

“之”也可以作定语后置的标志。

比如《马说》中的“马之千里者”,正常语序应为“千里之马”,“之”将定语“千里”后置了。

此外,“之”字在句中还能起到补足音节、舒缓语气的作用。

例如《狼》中的“久之,目似瞑,意暇甚”,这里的“之”没有实际意义,只是用来补足音节,让句子读起来更加顺畅。

在学习文言文时,对于“之”字的用法,我们需要结合具体的语境进行分析和理解。

不能生搬硬套某种固定的解释,要灵活运用,仔细揣摩作者的意图和句子的结构。

只有这样,我们才能准确把握文言文的含义,领略古人的智慧和文化魅力。

在阅读文言文的过程中,我们可以通过多做练习、多读经典篇章来加深对“之”字用法的理解和记忆。