高考文言文:取消句子独立性

- 格式:docx

- 大小:14.02 KB

- 文档页数:2

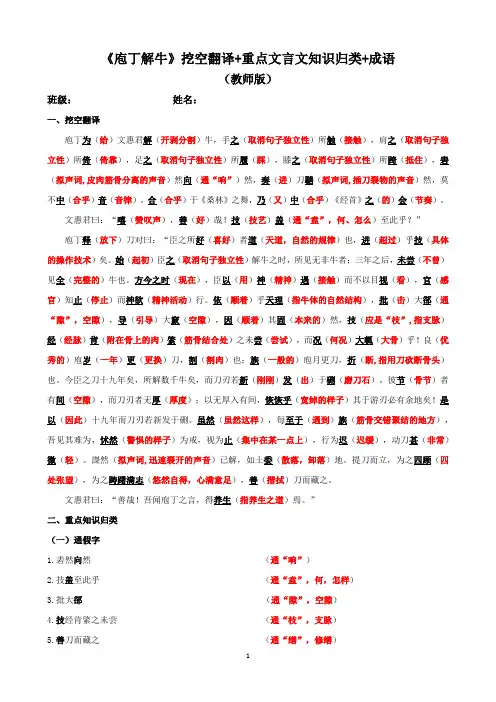

《庖丁解牛》挖空翻译+重点文言文知识归类+成语(教师版)班级:姓名:一、挖空翻译庖丁为(给)文惠君解(开剥分割)牛,手之(取消句子独立性)所触(接触),肩之(取消句子独立性)所倚(倚靠),足之(取消句子独立性)所履(踩),膝之(取消句子独立性)所踦(抵住),砉(拟声词,皮肉筋骨分离的声音)然向(通“响”)然,奏(进)刀騞(拟声词,插刀裂物的声音)然,莫不中(合乎)音(音律)。

合(合乎)于《桑林》之舞,乃(又)中(合乎)《经首》之(的)会(节奏)。

文惠君曰:“嘻(赞叹声),善(好)哉!技(技艺)盖(通“盍”,何、怎么)至此乎?”庖丁释(放下)刀对曰:“臣之所好(喜好)者道(天道,自然的规律)也,进(超过)乎技(具体的操作技术)矣。

始(起初)臣之(取消句子独立性)解牛之时,所见无非牛者;三年之后,未尝(不曾)见全(完整的)牛也。

方今之时(现在),臣以(用)神(精神)遇(接触)而不以目视(看),官(感官)知止(停止)而神欲(精神活动)行。

依(顺着)乎天理(指牛体的自然结构),批(击)大郤(通“隙”,空隙),导(引导)大窾(空隙),因(顺着)其固(本来的)然,技(应是“枝”,指支脉)经(经脉)肯(附在骨上的肉)綮(筋骨结合处)之未尝(尝试),而况(何况)大軱(大骨)乎!良(优秀的)庖岁(一年)更(更换)刀,割(割肉)也;族(一般的)庖月更刀,折(断,指用刀砍断骨头)也。

今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新(刚刚)发(出)于硎(磨刀石)。

彼节(骨节)者有间(空隙),而刀刃者无厚(厚度);以无厚入有间,恢恢乎(宽绰的样子)其于游刃必有余地矣!是以(因此)十九年而刀刃若新发于硎。

虽然(虽然这样),每至于(遇到)族(筋骨交错聚结的地方),吾见其难为,怵然(警惧的样子)为戒,视为止(集中在某一点上),行为迟(迟缓),动刀甚(非常)微(轻)。

謋然(拟声词,迅速裂开的声音)已解,如土委(散落,卸落)地。

提刀而立,为之四顾(四处张望),为之踌躇满志(悠然自得,心满意足),善(揩拭)刀而藏之。

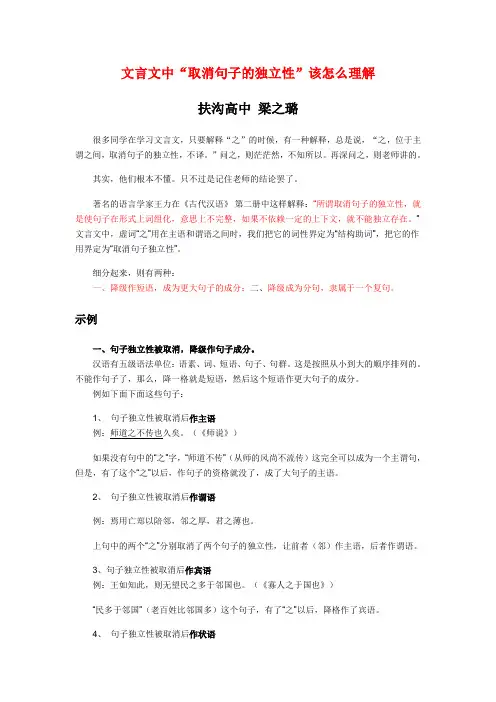

文言文中“取消句子的独立性”该怎么理解扶沟高中梁之璐很多同学在学习文言文,只要解释“之”的时候,有一种解释,总是说,“之,位于主谓之间,取消句子的独立性,不译。

”问之,则茫茫然,不知所以。

再深问之,则老师讲的。

其实,他们根本不懂。

只不过是记住老师的结论罢了。

著名的语言学家王力在《古代汉语》第二册中这样解释:“所谓取消句子的独立性,就是使句子在形式上词组化,意思上不完整,如果不依赖一定的上下文,就不能独立存在。

”文言文中,虚词“之”用在主语和谓语之间时,我们把它的词性界定为“结构助词”,把它的作用界定为“取消句子独立性”。

细分起来,则有两种:一、降级作短语,成为更大句子的成分;二、降级成为分句,隶属于一个复句。

示例一、句子独立性被取消,降级作句子成分。

汉语有五级语法单位:语素、词、短语、句子、句群。

这是按照从小到大的顺序排列的。

不能作句子了,那么,降一格就是短语,然后这个短语作更大句子的成分。

例如下面下面这些句子:1、句子独立性被取消后作主语例:师道之不传也久矣。

(《师说》)如果没有句中的“之”字,“师道不传”(从师的风尚不流传)这完全可以成为一个主谓句,但是,有了这个“之”以后,作句子的资格就没了,成了大句子的主语。

2、句子独立性被取消后作谓语例:焉用亡郑以陪邻,邻之厚,君之薄也。

上句中的两个“之”分别取消了两个句子的独立性,让前者(邻)作主语,后者作谓语。

3、句子独立性被取消后作宾语例:王如知此,则无望民之多于邻国也。

(《寡人之于国也》)“民多于邻国”(老百姓比邻国多)这个句子,有了“之”以后,降格作了宾语。

4、句子独立性被取消后作状语例:若舍郑以为东道主,行李之往来,供其乏困。

(《烛之武退秦师》)“行李往来”(使者往来于东方)这个句子,有了“之”后,变成了“当(秦国)使者往来于东方的时候,(我们郑国)供给他缺乏的物资。

”作了状语。

5、句子独立性被取消后作插入语(独立成分)例:公之视廉将军孰与秦王(《廉颇蔺相如列传》)“公视”(你们看)的独立性被取消后,在句子中做插入语,插入语是一种独立成分,不与句子的六大成分(主谓宾定状补)发生结构关系。

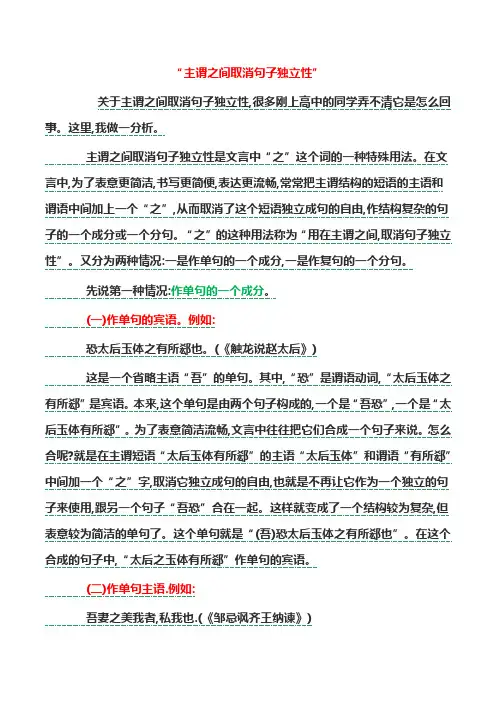

“主谓之间取消句子独立性”关于主谓之间取消句子独立性,很多刚上高中的同学弄不清它是怎么回事。

这里,我做一分析。

主谓之间取消句子独立性是文言中“之”这个词的一种特殊用法。

在文言中,为了表意更简洁,书写更简便,表达更流畅,常常把主谓结构的短语的主语和谓语中间加上一个“之”,从而取消了这个短语独立成句的自由,作结构复杂的句子的一个成分或一个分句。

“之”的这种用法称为“用在主谓之间,取消句子独立性”。

又分为两种情况:一是作单句的一个成分,一是作复句的一个分句。

先说第一种情况:作单句的一个成分。

(一)作单句的宾语。

例如:恐太后玉体之有所郄也。

(《触龙说赵太后》)这是一个省略主语“吾”的单句。

其中,“恐”是谓语动词,“太后玉体之有所郄”是宾语。

本来,这个单句是由两个句子构成的,一个是“吾恐”,一个是“太后玉体有所郄”。

为了表意简洁流畅,文言中往往把它们合成一个句子来说。

怎么合呢?就是在主谓短语“太后玉体有所郄”的主语“太后玉体”和谓语“有所郄”中间加一个“之”字,取消它独立成句的自由,也就是不再让它作为一个独立的句子来使用,跟另一个句子“吾恐”合在一起。

这样就变成了一个结构较为复杂,但表意较为简洁的单句了。

这个单句就是“(吾)恐太后玉体之有所郄也”。

在这个合成的句子中,“太后之玉体有所郄”作单句的宾语。

(二)作单句主语.例如:吾妻之美我者,私我也.(《邹忌讽齐王纳谏》)在这个句子中,“之”用在主谓短语“吾妻美我”的主语“吾妻”和谓语“美我”之间,从而取消了“吾妻美我”独立成句的自由,作“...者...也”结构的判断句的主语。

(三)作单句的时间状语分句。

例如:媪之送燕后也,持其踵为之泣。

(《触龙说赵太后》)这个句子中,“之”用在“媪”与“送燕后”之间,取消了“媪送燕后”的独立性,作后面单句的时间状语分句。

译为“您送别燕后的时候”。

再如:行李之往来,共其乏困。

(《烛之武退秦师》)此例中,“行李之往来”作时间状语分句,译为“出使的人经过(郑国)时”。

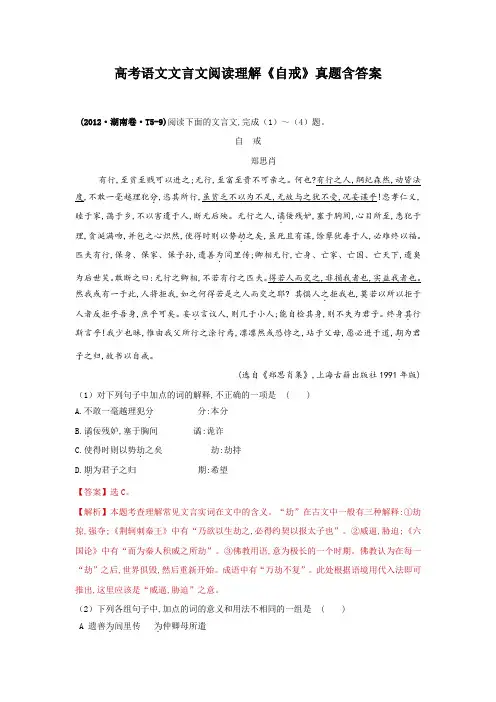

高考语文文言文阅读理解《自戒》真题含答案(2012·湖南卷·T5-9)阅读下面的文言文,完成(1)~(4)题。

自戒郑思肖有行,至贫至贱可以进之;无行,至富至贵不可亲之。

何也?有行之人,纲纪森然,动皆法度,不敢一毫越理犯分.,恣其所行,虽贫乏不以为不足,无故与之犹不受,况妄谋乎!忠孝仁义,睦于家,蔼于乡,不以害遗于人,断无后殃。

无行之人,谲.佞残妒,塞于胸间,心目所至,悉犯于理,贪涎满吻,并包之心炽然,使得时则以势劫.之矣,虽死且有谋,馀孽犹毒于人,必难终以福。

匹夫有行,保身、保家、保子孙,遗善为.闾里传;卿相无行,亡身、亡家、亡国、亡天下,遗臭为后世笑。

敢断之曰:无行之卿相,不若有行之匹夫。

得若人而交之,非损我者也,实益我者也。

然我或有一于此,人将拒我,如之何得若是之人而交之耶? 其惧人之.拒我也,莫若以所以拒于人者反拒乎吾身,庶乎可矣。

妄以.言议人,则几于小人;能自检其身,则不失为君子。

终身其.行斯言乎!我少也昧,惟由我父所行之涂行焉,凛凛然或恐悖之,玷于父母,愿必进于道,期.为君子之归,故书以自戒。

(选自《郑思肖集》,上海古籍出版社1991年版) (1)对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )A.不敢一毫越理犯分.分:本分B.谲.佞残妒,塞于胸间谲:诡诈C.使得时则以势劫.之矣劫:劫持D.期.为君子之归期:希望【答案】选C。

【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义。

“劫”在古文中一般有三种解释:①劫掠,强夺;《荆轲刺秦王》中有“乃欲以生劫之,必得约契以报太子也”。

②威逼,胁迫;《六国论》中有“而为秦人积威之所劫”。

③佛教用语,意为极长的一个时期。

佛教认为在每一“劫”之后,世界俱毁,然后重新开始。

成语中有“万劫不复”。

此处根据语境用代入法即可推出,这里应该是“威逼,胁迫”之意。

(2)下列各组句子中,加点的词的意义和用法不相同的一组是( )A 遗善为.闾里传为.仲卿母所遣B其惧人之.拒我也夫人之.相与,俯仰一世C妄以.言议人,则几于小人空以.身膏草野,谁复知之D终身其.行斯言乎其.自视也,亦若此也【答案】选D。

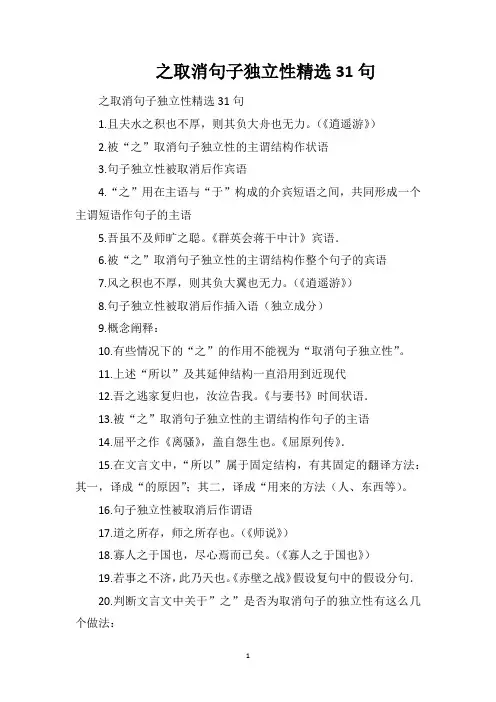

之取消句子独立性精选31句之取消句子独立性精选31句1.且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

(《逍遥游》)2.被“之”取消句子独立性的主谓结构作状语3.句子独立性被取消后作宾语4.“之”用在主语与“于”构成的介宾短语之间,共同形成一个主谓短语作句子的主语5.吾虽不及师旷之聪。

《群英会蒋干中计》宾语.6.被“之”取消句子独立性的主谓结构作整个句子的宾语7.风之积也不厚,则其负大翼也无力。

(《逍遥游》)8.句子独立性被取消后作插入语(独立成分)9.概念阐释:10.有些情况下的“之”的作用不能视为“取消句子独立性”。

11.上述“所以”及其延伸结构一直沿用到近现代12.吾之逃家复归也,汝泣告我。

《与妻书》时间状语.13.被“之”取消句子独立性的主谓结构作句子的主语14.屈平之作《离骚》,盖自怨生也。

《屈原列传》.15.在文言文中,“所以”属于固定结构,有其固定的翻译方法:其一,译成“的原因”;其二,译成“用来的方法(人、东西等)。

16.句子独立性被取消后作谓语17.道之所存,师之所存也。

(《师说》)18.寡人之于国也,尽心焉而已矣。

(《寡人之于国也》)19.若事之不济,此乃天也。

《赤壁之战》假设复句中的假设分句.20.判断文言文中关于”之”是否为取消句子的独立性有这么几个做法:21.“之”用在主语和“所”字结构或“所以”构成的谓语之间,被取消句子独立性后的主谓结构作句子的主语、谓语、宾语或作复句的分句22.在句中作状语。

如:23.被“之”取消句子独立性的主谓结构作复句的分句24.句子独立性被取消,成了一个复句的分句。

25.由“所以”引申出来的固定结构就是“有以”和“无以”。

通常情况下,“有以”就等于“有所以”,“无以”就等于“无所以”。

26.句子独立性被取消,降级作句子成分。

27.在句首充当时间状语。

如:28.天之亡我,我何渡为?《垓下之围》因果复句的原因分句.29.句子独立性被取消后作主语30.例句分析:31.一个句子中,前后都用“之”在主谓之间取消句子独立性,中间往往用逗号隔开,则前为主语,后为谓语或宾语。

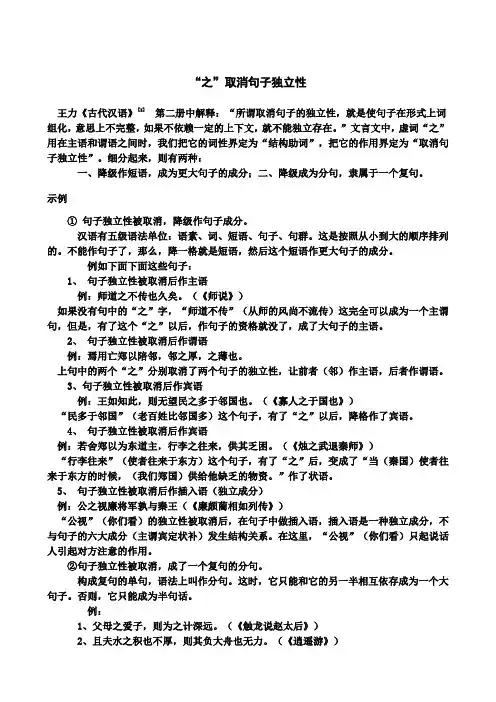

“之”取消句子独立性王力《古代汉语》[1]第二册中解释:“所谓取消句子的独立性,就是使句子在形式上词组化,意思上不完整,如果不依赖一定的上下文,就不能独立存在。

”文言文中,虚词“之”用在主语和谓语之间时,我们把它的词性界定为“结构助词”,把它的作用界定为“取消句子独立性”。

细分起来,则有两种:一、降级作短语,成为更大句子的成分;二、降级成为分句,隶属于一个复句。

示例①句子独立性被取消,降级作句子成分。

汉语有五级语法单位:语素、词、短语、句子、句群。

这是按照从小到大的顺序排列的。

不能作句子了,那么,降一格就是短语,然后这个短语作更大句子的成分。

例如下面下面这些句子:1、句子独立性被取消后作主语例:师道之不传也久矣。

(《师说》)如果没有句中的“之”字,“师道不传”(从师的风尚不流传)这完全可以成为一个主谓句,但是,有了这个“之”以后,作句子的资格就没了,成了大句子的主语。

2、句子独立性被取消后作谓语例:焉用亡郑以陪邻,邻之厚,之薄也。

上句中的两个“之”分别取消了两个句子的独立性,让前者(邻)作主语,后者作谓语。

3、句子独立性被取消后作宾语例:王如知此,则无望民之多于邻国也。

(《寡人之于国也》)“民多于邻国”(老百姓比邻国多)这个句子,有了“之”以后,降格作了宾语。

4、句子独立性被取消后作宾语例:若舍郑以为东道主,行李之往来,供其乏困。

(《烛之武退秦师》)“行李往来”(使者往来于东方)这个句子,有了“之”后,变成了“当(秦国)使者往来于东方的时候,(我们郑国)供给他缺乏的物资。

”作了状语。

5、句子独立性被取消后作插入语(独立成分)例:公之视廉将军孰与秦王(《廉颇蔺相如列传》)“公视”(你们看)的独立性被取消后,在句子中做插入语,插入语是一种独立成分,不与句子的六大成分(主谓宾定状补)发生结构关系。

在这里,“公视”(你们看)只起说话人引起对方注意的作用。

②句子独立性被取消,成了一个复句的分句。

构成复句的单句,语法上叫作分句。

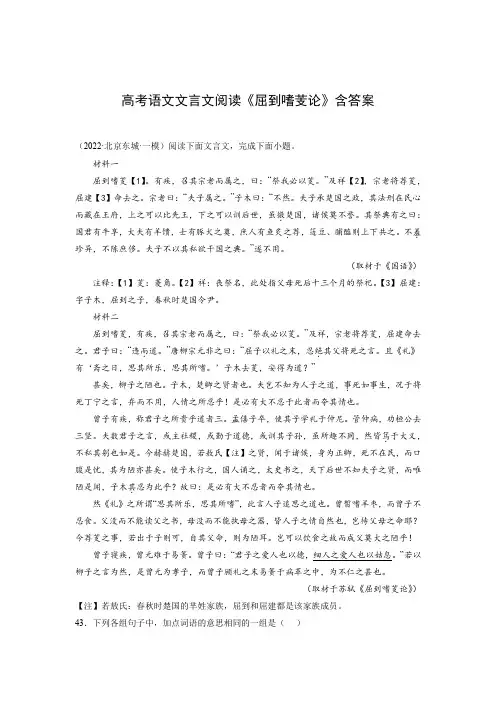

高考语文文言文阅读《屈到嗜芰论》含答案(2022·北京东城·一模)阅读下面文言文,完成下面小题。

材料一屈到嗜芰【1】。

有疾,召其宗老而属之,曰:“祭我必以芰。

”及祥【2】,宗老将荐芰,屈建【3】命去之。

宗老曰:“夫子属之。

”子木曰:“不然。

夫子承楚国之政,其法刑在民心而藏在王府,上之可以比先王,下之可以训后世,虽微.楚国,诸侯莫不誉。

其祭典有之曰:国君有牛享,大夫有羊馈,士有豚犬之奠,庶人有鱼炙之.荐,笾豆、脯醢则上下共之。

不羞.珍异,不陈庶侈。

夫子不以其私欲干国之典。

”遂不用。

(取材于《国语》)注释:【1】芰:菱角。

【2】祥:丧祭名,此处指父母死后十三个月的祭祀。

【3】屈建:字子木,屈到之子,春秋时楚国令尹。

材料二屈到嗜芰,有疾,召其宗老而属之,曰:“祭我必以芰。

”及祥,宗老将荐芰,屈建命去之。

君子曰:“违而.道。

”唐柳宗元非之曰:“屈子以礼之末,忍绝.其父将死之言。

且《礼》有‘斋之日,思其所乐,思其所嗜。

’子木去芰,安得为道?”甚矣,柳子之陋也。

子木,楚卿之贤者也。

夫岂不知为人子之道,事.死如事生,况于将死丁宁之言,弃而不用,人情之所忍乎!是必有大不忍于此者而夺其情也。

曾子有疾,称君子之所贵乎道者三。

孟僖子卒,使其子学礼于仲尼。

管仲病,劝桓公去三竖。

夫数君子之言,或主社稷,或勤于道德,或训其子孙,虽所趣不同,然皆笃.于大义,不私其躬也如是。

今赫赫楚国,若敖氏【注】之贤,闻于诸侯,身为正卿,死不在民,而口腹是忧,其为陋亦甚矣。

使子木行之,国人诵之,太史书之,天下后世不知夫子之贤,而唯陋是闻,子木其.忍为此乎?故曰:是必有大不忍者而夺其情也。

然《礼》之所谓“思其所乐,思其所嗜”,此言人子追思之道也。

曾皙嗜羊枣,而曾子不忍食。

父没而不能读父之书,母没而不能执母之器,皆人子之情自然也,岂待父母之命耶?今荐芰之事,若出于子则可,自其父命,则为陋耳。

岂可以饮食之故而成父莫大之陋乎!曾子寝疾,曾元难于易箦。

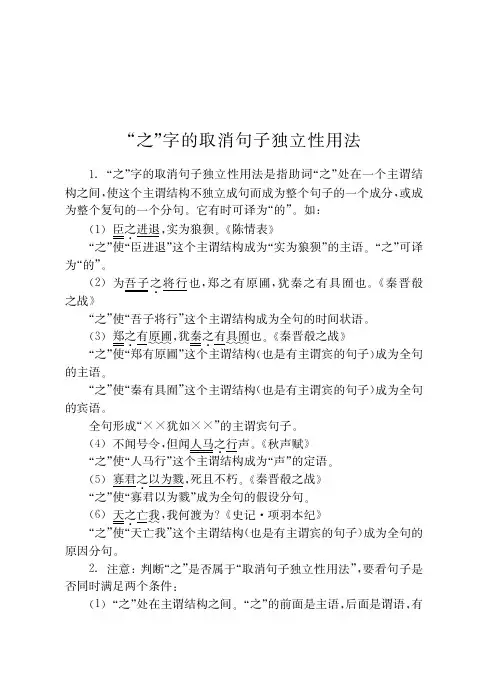

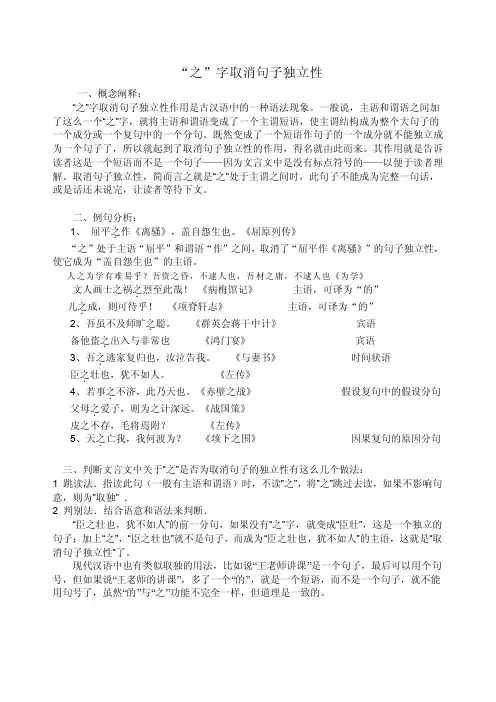

“之”字取消句子独立性一、概念阐释:“之”字取消句子独立性作用是古汉语中的一种语法现象。

一般说,主语和谓语之间加了这么一个“之”字,就将主语和谓语变成了一个主谓短语,使主谓结构成为整个大句子的一个成分或一个复句中的一个分句。

既然变成了一个短语作句子的一个成分就不能独立成为一个句子了,所以就起到了取消句子独立性的作用,得名就由此而来。

其作用就是告诉读者这是一个短语而不是一个句子——因为文言文中是没有标点符号的——以便于读者理解。

取消句子独立性,简而言之就是“之”处于主谓之间时,此句子不能成为完整一句话,或是话还未说完,让读者等待下文。

二、例句分析:1、屈平之.作《离骚》,盖自怨生也。

《屈原列传》“之”处于主语“屈平”和谓语“作”之间,取消了“屈平作《离骚》”的句子独立性,使它成为“盖自怨生也”的主语。

人之为学有难易乎?吾资之昏,不逮人也,吾材之庸,不逮人也《为学》文人画士之祸之.烈至此哉!《病梅馆记》主语,可译为“的”儿之.成,则可待乎!《项脊轩志》主语,可译为“的”2、吾虽不及师旷之.聪。

《群英会蒋干中计》宾语备他盗之.出入与非常也《鸿门宴》宾语3、吾之.逃家复归也,汝泣告我。

《与妻书》时间状语臣之.壮也,犹不如人。

《左传》4、若事之.不济,此乃天也。

《赤壁之战》假设复句中的假设分句父母之.爱子,则为之计深远。

《战国策》皮之不存,毛将焉附?《左传》5、天之.亡我,我何渡为?《垓下之围》因果复句的原因分句三、判断文言文中关于”之”是否为取消句子的独立性有这么几个做法:1 跳读法.指读此句(一般有主语和谓语)时,不读”之”,将”之”跳过去读,如果不影响句意,则为”取独” .2 判别法.结合语意和语法来判断.“臣之壮也,犹不如人”的前一分句,如果没有“之”字,就变成“臣壮”,这是一个独立的句子;加上“之”,“臣之壮也”就不是句子,而成为“臣之壮也,犹不如人”的主语,这就是“取消句子独立性”了。

现代汉语中也有类似取独的用法,比如说“王老师讲课”是一个句子,最后可以用个句号,但如果说“王老师的讲课”,多了一个“的”,就是一个短语,而不是一个句子,就不能用句号了,虽然“的”与“之”功能不完全一样,但道理是一致的。

一、助词1. “之”:用于主谓之间,取消句子独立性,不译。

如:“清风徐来,水波不兴。

”翻译:清风缓缓吹来,水面波澜不起。

2. “其”:指示代词,表示“那”,译为“那”。

如:“苏子愀然,正襟危坐而问客曰:‘何为其然也?’”翻译:苏轼神情悲戚,整好衣襟坐端正,问客人说:“为什么那样呢?”3. “乎”:语气词,表示疑问、感叹等语气,译为“呢”。

如:“月明星稀,乌鹊南飞,此非曹孟德之诗乎?”翻译:月亮明亮星星稀疏,乌鹊向南飞去,这不正是曹操的诗句吗?4. “也”:句末语气词,表示肯定、感叹等语气,译为“啊”。

如:“故国神游,多情应笑我,早生华发。

”翻译:因此,神游故国,多情的人应该笑我,早早地白了头发。

二、连词1. “而”:表转折,译为“却”。

如:“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇。

”翻译:使深渊中的蛟龙起舞,使孤舟上的寡妇哭泣。

2. “乃”:表承接,译为“于是”。

如:“于是饮酒乐甚,扣舷而歌之。

”翻译:于是大家饮酒作乐,拍打着船舷唱歌。

3. “以”:表目的,译为“来”。

如:“举酒属客,诵明月之诗,歌窈窕之章。

”翻译:举起酒杯向客人敬酒,吟诵《明月》这首诗,唱《窈窕》这首歌词。

4. “虽”:表让步,译为“即使”。

如:“虽体解吾人,然终不能察。

”翻译:虽然体谅我等,但终究不能明察。

三、副词1. “忽”:表时间短暂,译为“突然”。

如:“忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

”翻译:突然听到水上传来琵琶声,主人忘了回家,客人也没有动身。

2. “乃”:表转折,译为“竟然”。

如:“乃知吾辈之不才,不若自谦以自牧。

”翻译:竟然知道我们这些人没有才能,不如谦虚自牧。

3. “何”:表疑问,译为“怎么”。

如:“何异于世俗之乐?”翻译:这与世俗的乐趣有什么不同?4. “乃”:表原因,译为“因为”。

如:“乃悟古人云:‘死生亦大矣,岂不痛哉!’”翻译:于是明白古人说:“死生毕竟是大事,怎能不痛心呢?”总之,《赤壁赋》中的虚词运用巧妙,富有变化,使得文章语言华美,意境深远。

取消句子独立性“取消句子独立性”是古汉语特有的一种语法现象,指的是用结构助词“之”嵌在主谓结构中间,使得本来可以独立成句的话变得语意未完,比如“父母爱子”,主语是“父母”,谓语部分是“爱子”,可以成为完整的句子,但中间加上个“之”,变成“父母之爱子”以后,语意就不完整了,变成一个偏正词组不能离开上下文而独立成句了,语法学界管这种现象叫“取消句子独立性”。

王力《古代汉语》第二册(p461)说:“所谓取消句子的独立性,就是使句子在形式上词组化,意思上不完整,如果不依赖一定的上下文,就不能独立存在。

”细分起来,有两种情况:第一,在一个分句的主语谓语之间用“之”字,表示语意未完,让读者或听者等待下文。

例如:左师公曰:“父母之爱子,则为之计深远。

”(战国策·赵策四)苟子之不欲,虽赏之不窃。

(论语·颜渊)臣之壮也,犹不如人。

(左传·僖公三十三年)第二,这种“之”字又常常用在充当主语或宾语的主谓结构之间。

例如:贡之不入,寡君之罪也。

(左传·僖公四年)子之哭也,一似重有忧者?(礼记·檀弓下)以上两例“之”处在作主语的主谓结构之间。

有时候,不是在主语谓语之间用“之”字,而是在主语和“于”字介宾词组之间用“之”字,这样形成的结构再作句子的主语。

例如:寡人之于国也,尽心焉耳矣。

(孟子·梁惠王上)君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。

(同上)此外,作宾语的主谓结构之间也可用“之”字隔开:宦三年矣,未知母之存否。

(左传·宣公二年)岁寒,然后知松柏之雕也。

(论语·子罕)举几个例子也许你比较一下就明白了:如:我爱香山。

但是,如果在主语与谓语之间加上一个“之”字,成了“我之爱香山”,本来意思完整的句子却变得不能单独表达完整的意思了,必须说出爱香山的理由以后才算完整了。

这里的“之”的功能就是取消句子独立性。

1.臣之壮也,犹不如人——《烛之武退秦师》我壮年的时候,尚且不如人。

“取消句子独立性”:当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,虚词“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,表明它并不是独立的完整的句子通常来说一个主谓短语可以独立成为一个句子,但在文言文中主谓短语充当句子成分的时候,当“之”处于主语和谓语之间的时候,之的用法即为取消句子独立性。

如:臣之壮也若为“臣壮”则是我年轻力壮,是主谓结构,可独立成句;但文中“臣之壮也”,为我壮年的时候,此时它只是作为一句话中的状语出现,不能独立成句了。

取消句子独立性,顾名思义,就是让本可以独立成句的句子不能成为句子,而只能成为句子中的某一成分。

特征是在主谓结构的句子中间插入一个“之”,让这个本可以成为主谓句的变成一个短语,充当句子中的各种成分。

举几个例子也许你比较一下就明白了:1.臣之壮也,犹不如人——《烛之武退秦师》我壮年的时候,尚且不如人。

“臣壮”本可以是一个主谓句,此处“臣之壮也”做的是状语。

2.吾妻之美我者,私我也--《邹忌讽齐王纳谏》我的妻子认为我美(以我为美),是因为偏爱我啊。

此处美和私都活用为动词,美还是形容词的意动用法,“吾妻美我”本可以构成一个主谓句,但是加了“之”,就作整句的主语了。

其他取消句子独立性的例子3.父母之爱子,则为之计深远。

--《触龙说赵太后》前一个“之”4.察邻国之政,无如寡人之用心者。

--《寡人之于国也》后一个“之”通常来说一个主谓短语可以独立成为一个句子,但在文言文中主谓短语充当句子成分的时候,往往把“之”放在主谓之间使它不能独立为一个句子。

如“夫专诸之刺王僚也”,本来“专诸刺王僚也”可以是一个独立的句子,但在原文中它并不是独立的句子,而是充当状语,原文是“夫专诸之刺王僚也,彗星袭月”。

比如说“王老师讲课”是一个句子,最后可以用个句号,但如果说“王老师的讲课”,多了一个“的”,就是一个短语,而不是一个句子,就不能用句号了,虽然“的”与“之”功能不完全一样,但道理是一致的比如说:“父母之爱子,则为之计深远。

什么叫取消句子独立性文言文什么叫取消句子独立性?在文言文中,句子独立是特别重要的。

这可以让我们更好地理解每个句子的完整含义。

然而,有时候句子独立不能完全被保留,这就需要取消句子独立性。

下面将介绍五个关于取消句子独立性的知识点。

一、为什么会取消句子独立性?文言文中的句子独立在很多情况下是非常重要的,因为这可以让读者在阅读时更好地理解每个句子的含义。

然而,在某些情况下,我们需要取消这种独立性。

其中一个常见情况是在较长的句子中,我们需要将一些短语或从句与句子的其他部分组合在一起,以便更好地描述某种情况或事件。

在这种情况下,我们不得不取消某些短语或从句的独立性,以满足整个句子的需要。

二、如何取消句子独立性?文言文中,取消句子独立性可以通过许多不同的方法实现。

最常见的方法是通过使用一些连接词,如“然而”、“而且”、“因此”、“既……又……”等。

这些连接词有助于将两个或多个句子连接起来,使它们在意义上更加紧密,以达到更好的表达效果。

三、如何确定哪些部分可以被取消独立性?在文言文中,确定哪些部分可以取消独立性需要较高的语言谋略。

这通常需要根据整个文章的完整程度和需要描述的内容来确定。

在某些情况下,某些小的从句或短语的独立性不重要,因此可以取消,以使整个句子更具有连贯性和完整性。

四、取消句子独立性的例子例如,在以下句子中,“而”连接两个句子,使它们成为一个复合句:孟子曰:“《诗·大雅·荡》之言,盖以道荡乎民也。

夫道之荡也,如万物之有归也而已矣。

而民之荡也,如积德之息也而已矣。

”另一个例子是在以下句子中,“况”连接了两个从句,使整个句子更具体和连贯:尝试考验他,况天子哉?五、取消句子独立性对于文言文的重要性虽然在某些情况下我们需要取消句子独立性,但这并不意味着句子独立性不重要。

在许多情况下,独立的句子可以更清晰地表达某个点。

因此,在文言文的写作中,我们需要保持句子独立性和整体连贯性的平衡,以在表达意义的同时保持整体的清晰和连贯。

《谏太宗十思疏》挖空翻译+重点文言文知识归类(教师版)班级:姓名:一、课文挖空翻译臣闻求(想要)木之(取消句子独立性)长(长得好)者,必(一定)固(使......固)其根本(树根);欲流(泉水)之远(流得远)者,必浚(疏通)其泉源(源头);思(想要)国之安(安定)者,必积(厚积)其德义(德行和道义)。

源(源泉)不深而(表转折,却)望(希望)流之远,根不固而(表转折,却)求木之长,德不厚(深厚)而思国之理(想要国家安定),臣虽下愚(地位低见识浅),知(知道)其不可(可以),而况(何况)于明哲(明智的人)乎!人君当(处于)神器之重(皇帝的重要位置),居(在)域中(天地之间)之大(尊大),将崇(推崇)极天(皇权)之峻(高峻),永保(永远保持)无疆之休(喜庆,福禄)。

不念(考虑)居安思危(安逸的环境中想着危难),戒奢(戒奢侈)以(行)俭(节俭),德不处其厚(宽厚),情(性情)不胜(能承担)其欲(欲望),斯(这)亦伐(挖断)根以(来)求木茂,塞(堵塞)源而(表转折,却)欲流长者也。

凡百(所有的)元首(帝王),承天景命(承受上天赋予的重大使命),莫不(没有不)殷(深深)忧(忧虑)而(并且)道著(治理成效显著的),功成(大功告成)而(表顺承,然后)德衰(衰减)。

有善始者实(的确)繁(多),能克终(坚持到底的)者盖(表推断)寡(少)。

岂(难道)取之易(取得天下容易)而守之难(守住天下困难)乎?昔(过去)取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧,必竭诚(竭尽诚心)以(来)待下(对待臣民);既(已经)得志,则纵情(放纵自己的性情)以傲物(傲视别人)。

竭诚则吴越为一体(竭诚相见则可使有仇的人也团结成一体),傲物则骨肉为行路(傲视别人,就会使亲人成为陌路之人)。

虽(即使)董(监督,管理)之以(用)严刑,振(威吓)之以威怒(威风怒气),终(最终)苟(苟且)免(免于刑罚)而(却)不怀(怀念感激)仁(国君的仁德),貌(表面上)恭(恭敬)而不心服。

取消句子独立性

你在读书上花的任何时间,都会在某一个时刻给你回报。

——董卿《中国诗词大会》

你在学习上花的任何努力,都会在高考时刻给你回报。

----寄同学们

声明:部分内容来源网络,版权归原作者。

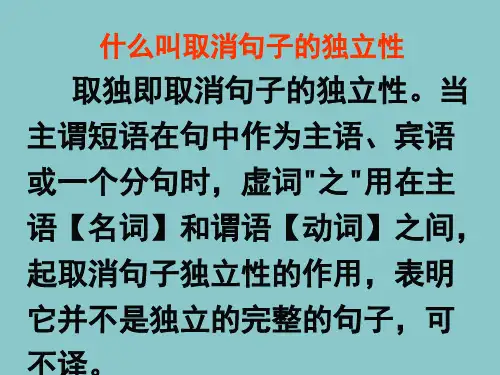

取消句子独立性(简称:取独),是古汉语特有的一种语法现象,指的是用结构助词“之”嵌在主谓结构中间,使得本来可以独立成句的话变得语意未完。

中文名取消句子独立性

简称取独

应用语法界

标志词之定义:当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,虚词"之"用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,表明它并不是独立的完整的句子。

详细释义:王力《古代汉语》第二册中解释:“所谓取消句子的独立性,就是使句子在形式上词组化,意思上不完整,如果不依赖一定的上下文,就不能独立存在。

”文言文中,虚词“之”用在主语和谓语之间时,我们把它的词性界定为“结构助词”,把它的作用界定为“取消句子独立性”。

细分起来,则有两种:一、降级作短语,成为更大句子的成分;二、降级成为分句,隶属于一个复句。

示例

①句子独立性被取消,降级作句子成分。

汉语有五级语法单位:语素、词、短语、句子、句群。

这是按照从小到大的顺序排列的。

不能作句子了,那么,降一格就是短语,然后这个短语作更大句子的成分。

例如下面下面这些句子:

1、句子独立性被取消后作主语例:师道之不传也久矣。

(《师说》)

如果没有句中的“之”字,“师道不传”(从师的风尚不流传)这完全可以成为一个主谓句,但是,有了这个“之”以后,作句子的资格就没了,成了大句子的主语。

2、句子独立性被取消后作谓语

例:焉用亡郑以陪邻,邻之厚,之薄也。

上句中的两个“之”分别取消了两个句子的独立性,让前者(邻)作主语,后者作谓语。

3、句子独立性被取消后作宾语例:王如知此,则无望民之多于邻国也。

(《寡人之于国也》)“民多于邻国”(老百姓比邻国多)这个句子,有了“之”以后,降格作了宾语。

4、句子独立性被取消后作宾语

例:若舍郑以为东道主,行李之往来,供其乏困。

(《烛之武退秦师》)

“行李往来”(使者往来于东方)这个句子,有了“之”后,变成了“当(秦国)使者往来于东方的时候,(我们郑国)供给他缺乏的物资。

”作了状语。

5、句子独立性被取消后作插入语(独立成分)

例:公之视廉将军孰与秦王(《廉颇蔺相如列传》)

“公视”(你们看)的独立性被取消后,在句子中做插入语,插入语是一种独立成分,不与句子的六大成分(主谓宾定状补)发生结构关系。

在这里,“公视”(你们看)只起说话人引起对方注意的作用。

②句子独立性被取消,成了一个复句的分句。

构成复句的单句,语法上叫作分句。

这时,它只能和它的另一半相互依存成为一个大句子。

否则,它只能成为半句话。

例: 1、父母之爱子,则为之计深远。

(《触龙说赵太后》) 2、且夫水之积也不厚,则其负大舟也无力。

(《逍遥游》) 3、风之积也不厚,则其负大翼也无力。

(《逍遥游》)以上三例,前一个句子独立性被取消后,都作假设复句的一个分句。

不作为取独的情况

以下的“之”的作用不能视为“取消句子独立性”。

例: 1、寡人之于国也,尽心焉而已矣。

(《寡人之于国也》) 2、道之所存,师之所存也。

(《师说》)第一例“之”用在主语和介宾短语(状语)之间,只能看成是调整音节的助词。

第二例“之”用在主语和“所”字结构之间,也起调整音节的作用。

作用

(一)从心理上说,让读者从头就知道句子未完,就期待下文,这样句子更觉紧凑。

如“大道之行也,天下为公”

“父母之爱子,则为之计深远”

“苟子之不欲,虽赏之不窃”

“臣之壮也,犹不如人”

(二)在主语和谓语之间加一个“之”字,化成短语的形式,做句子的主语,原来的附加语则提升为句子的大谓语,占据重要的地位了,从而突出了大谓语的作用。

如“甚矣,汝之不惠”

“贡之不入,寡君之罪也”

“子之哭也,一似重有忧者”

(三)从语气上理解,在主语和谓语之间加一个“之”字,具有停顿,舒缓语气,突出谓语,加强情感的作用,用现代词语来说,就是缓冲句子。