复旦大学《周易》教学大纲

- 格式:docx

- 大小:16.89 KB

- 文档页数:3

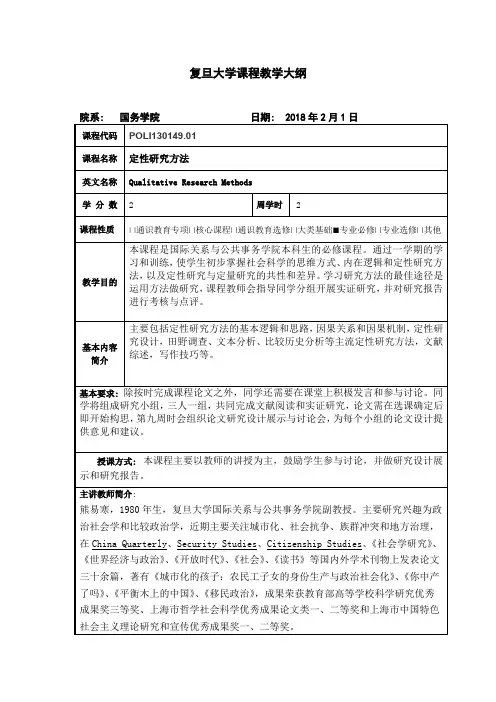

《中国古代文学 A(一)、(二)、(三)、(四)》课程教学大纲一、教学目标与要求中国古代文学是汉语言文学专业最重要的专业必修课之一,它在很大程度上关系到中文系毕业生的专业素质,并在思想道德方面对学生有潜移默化的影响。

课程包括中国古代文学史和古代文学重要作品选两个部分。

它要教给学生先秦文学、秦汉文学、魏晋南北朝文学、隋唐文学、宋元文学、明清文学及近代文学即整个中国两千多年来的文学史的系统知识,同时介绍优秀作家的重要作品,使学生对中国古代文学的辉煌成就有比较系统、深入的了解和掌握。

课程要求学生系统了解中国古代文学发展流变的脉络,了解从先秦至近代文学史上的主要作家、作品、文学流派和文学现象;能够熟读和背诵一定数量的代表性文学作品;能够借助注释,阅读、理解具有中等难度的文学作品,并结合相关文学理论对作家、作品、文学流派、文学现象进行分析、评论。

总之,要求学生掌握先秦至近代文学发展史的基本知识、基本概念和基本理论,并提高对古代诗文、词曲的阅读理解能力、审美鉴赏能力和一定的学术研究能力。

二、教学内容及学时数分配(一)教学内容1、先秦文学社会概况与文学概况。

原始歌谣与神话、《诗经》、历史散文与诸子散文、屈原和楚辞。

结合文学史讲解作品若干篇(篇目略)。

重点:先秦诗歌体式与代表作品、先秦散文体式与重要作家作品。

难点:先秦文学作品的思想与艺术价值认识。

要求了解社会政治文化背景和文学发生发展的基本线索,了解文学艺术的起源和原始歌谣神话的基本形态,了解《诗经》的思想内容和艺术成就,了解先秦叙事散文和说理散文的主要作家、作品、流派及其风格,了解楚辞产生的原因及其文学特征,屈原的生平与创作及其在文学史上的影响。

2、秦汉文学社会概况与文学概况。

秦汉政论文、史论文、史传文学作品《史记》与《汉书》等。

汉赋、汉乐府与汉代文人五言诗。

讲解作品若干篇。

重点:秦汉散文的发展演变与代表作家作品、汉代文人五言诗与汉乐府。

难点:《史记》与《汉书》的文学价值。

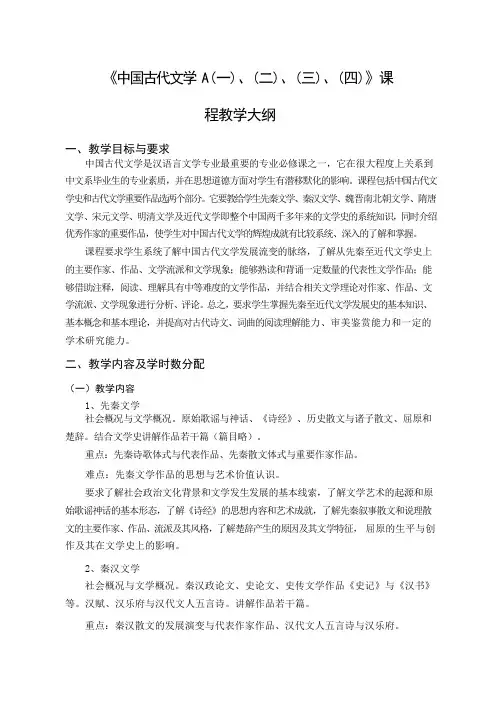

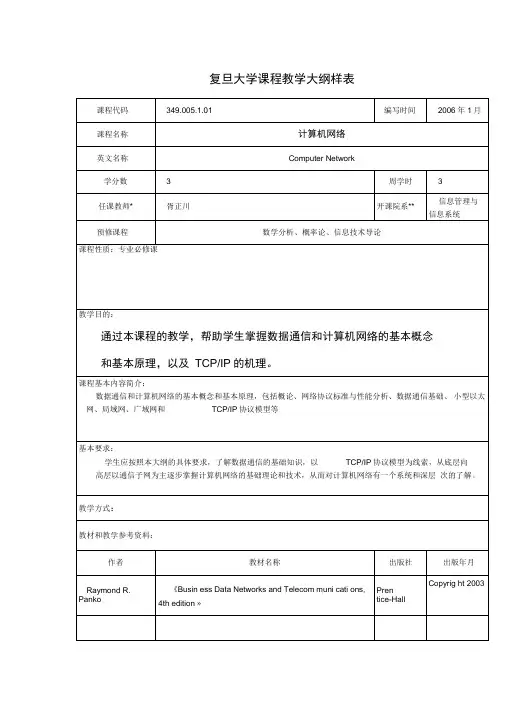

复旦大学课程教学大纲课程代码 MATH120008.09 编写时间 2011年08月更新课程名称 数学分析(I)英文名称 Mathematical Analysis(I)学分数 5 周学时 6任课教师* 谢锡麟 开课院系**力学与工程科学系预修课程 仅需普通高中相关数学基础;无特别先有基础要求。

课程性质:本课程可谓所有基础科学(包括数学、力学、物理、化学、生物等)、技术科学(包括航空航天、环境、材料、信息等)等专业最为基础和重要的数学基础课程,提供微积分的基本内容。

从知识体系的发展而言,微积分融合线性代数(这点特别反映在《数学分析(Ⅱ)》中)作为核心基础,一方面将为后续复变函数、实分析与泛函分析、常微分方程与偏微分方程、概率统计、微分几何等系统的数学知识体系的发展提供实质性的基础;另一方面,微积分和线性代数亦是理论力学、连续介质力学(包括流体力学、弹性力学)、振动力学、控制力学等力学知识体系的发展的坚实基础。

总体而言,本一年制的数学分析课程将结合面对的对象(适用于非数学类的几乎所有的专业),提供系统的微积分知识体系,不仅注重微积分知识体系的核心基础特点,而且注重知识体系的现代化发展,力求学生具有坚实的基础并具有基于其上的自我学习的能力。

在教学的广度与深度上,我们力求课程所授的知识体系具有国内外一流化水平,且切实注重学生的实际接受水平。

本课程《数学分析(I)》将主要提供一元微积分的内容,包括常微分方程最为基础的若干思想及方法。

教学目的:2005年,学校在百年校庆时提出“走以内涵发展的道路”,以及现今所致力于探索和推广的“通识教育、精英教育”的理念,结合力学以及数学间相辅相成、紧密相连的关系,而考虑本门课程的具体教学。

以下反映一些基本的观点,这将指导具体的教学。

✧虽然数学分析是数学课程,但我们学习的是“认识自然的系统的思想和方法”——许多实践和成就表明,数学对于我们认识自然是极其有效的——许多数学机制具有鲜明的力学和物理背景。

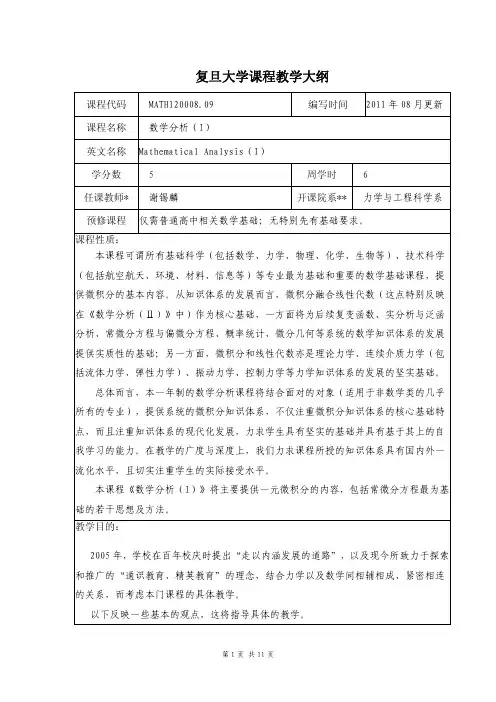

药学院课程教学大纲SS. A novel imidazopyridine derivative, HS-106, induces apoptosis of breast cancer cells and represses angiogenesis by targeting the PI3K/mTOR pathway. . Cancer Lett. 2013 Feb 1; 329(1):59-672. Hong SW, Jung KH, Choi MJ, Kim DY, Lee HS, Zheng HM, Li GY, El-Deeb IM, Park BS, Lee SH, Hong SS. Anticancer effects of KI-10F: A novel compound affecting apoptosis, angiogenesis and cell growth in colon cancer. Int J Oncol. 2012 Nov; 41(5):1715-22.3. Lee H, Li GY(共同第一作者), Jeong Y, Jung KH, Lee JH, Ham K, Hong S, Hong SS. A novel imidazopyridine analogue as a phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor against human breast cancer. Cancer Lett. 2012 May 1;318(1):68-75.4. Hong SW, Jung KH, Lee HS, Choi MJ, Zheng HM, Son MK, Lee GY, Hong SS. Apoptotic and anti-angiogenic effects of Pulsatilla koreana extract on hepatocellular carcinoma. Int J Oncol. 2012 Feb; 40(2):452-60.5. Li GY, Kim M, Kim JH, Lee MO, Chung JH, Lee BH. Gene expression profiling in human lung fibroblast following cadmium exposure. Food Chem Toxicol. 2008 Mar;46(3):1131-7.6. Li GY, Lee HY, Shin HS, Kim HY, Lim CH, Lee BH. Identification of gene markers for formaldehyde exposure in humans. Environ Health Perspect. 2007 Oct;115(10):1460-6.7. Lee, S., Li GY, Yin, H., Jung, E.J., Kim, Y.S., Lee, H.Y. and Lee, B.H. Studies on the genetic toxicity of Guh Sung Y.L.S.-95. J. Food Hyg. Safety, 2006 Dec;21(2) 107-112.8. Lee YJ, Yin HQ, Kim YH, Li GY, Lee BH. Apoptosis inducing effects of6-methoxydihydrosanguinarine in HT29 colon carcinoma cells. Arch Pharm Res. 2004 Dec;27(12):1253-7.严守升男,博士,工程师,聊城大学药学院。

复旦大学课程教学大纲样表教师教学、科研情况简介和主要社会兼职:胥正川,复旦大学管理学院信息管理与信息系统系讲师。

2003年7月毕业于复旦大学计算机科学与工程系软件专业,获数据库与知识库博士学位。

2003年3月至4月,在日本京都大学数据库研究中心作访问学者,2003年7月至今在复旦大学管理学院任教。

目前已经出版专著两本,并在《Tsinghua Science ancTechnology》(《清华大学学报英文版》)、《计算机学报》、《计算机集成制造系统-CIMS》、《中国管理科学》、《高技术通讯》、《小型微型计算机》等权威及核心期刊发表论文数十篇,近年曾多次在ICIS-ISAP Workshop (国际信息系统年会亚太地区论坛)、PACIS (亚太地区信息系统年会)、IDEAS (国际数据库工程与应用年会)等国际重要学术会议上宣讲自己的学术论文。

主持和参加了国家863计划、国家973计划、国家自然科学基金、上海市信息委、上海市经委、上海市外经贸委资助项目等重要科研项目10余项。

主要研究方向为移动商务、电子商务、电子政务、Web技术及其商务应用等2. 局域网参考模型局域网体系结构;拓扑结构;IEEE 802标准;逻辑链路控制LLC子层;媒体访问控制MAC子层3. CSMA/CD 和IEEE802.3 标准载波监听多路访问CSMA ;载波监听多路访问/冲突检测CSMA/CD ;二进制指数退避算法;IEEE 802.3标准4. 令牌总线访问控制和IEEE802.4标准令牌总线局域网的组成;令牌总线访问控制;IEEE 802.4标准5. 令牌环访问控制和IEEE 802.5标准令牌环局域网的组成;令牌环访问控制;IEEE 802.5标准6. IEEE 802.11标准:无线局域网无线局域网概述;IEEE 802.11参考模型;分布式基础无线媒体访问控制DFWMAC7. 局域网性能局域网性能分析;802.3、802.4及802.5的比较教学要求1. 了解局域网的基本特点以及与广域网、城域网的不同2. 了解局域网的体系结构,了解LLC和MAC子层的主要功能,了解各种局域网的拓扑结构以及所适合采用的传输媒体3. 了解ALOHA协议,掌握ALOHA协议的性能分析方法,理解CSMA协议,掌握CSMA/CD+二进制指数退避的媒体访问控制技术,了解IEEE802.3标准的各种物理层媒体选项和帧格式4. 了解令牌总线局域网的基本结构,了解令牌总线MAC协议中的逻辑环维护,掌握令牌总线的数据传输机制,了解IEEE 802.4标准的物理层媒体选项和帧格式5. 了解令牌环局域网的基本结构,理解环的比特长度的概念,理解令牌总线MAC协议,包括令牌传递过程、数据传输确认和优先级机制,理解监控站的功能,了解IEEE 802.5标准的物理层媒体选项和帧格式6. 了解无线局域网的基本特性,掌握无线局域网的体系结构,掌握无线局域网的媒体访问控制机制,包括分布式协调和点协调功能7. 理解局域网性能模型,理解对CSMA/CD、令牌传递的最大吞吐率和延迟的性能分析,了解以太网、令牌总线、令牌环这三种局域网的异同点六、电话网(学时数:8)教学内容1. 公共交换电信网络(PSTN)2. 内部电话网3. PSTN技术4. PSTN中的数字与模拟技术5. 蜂窝电话网教学要求1. 了解PSTN的概念1. 概论2. 电话调制解调通信3. 专线网络4. 公共交换数据网(PSDN)技术5. 虚拟专用网教学要求1. 了解广域网的概念2. 理解电话通信网络的工作方式3. 掌握PSDN的概念4. 了解虚拟专用网的基本原理八、TCP/IP互连(学时数:10)教学内容1. 路由器概念介绍2. 路由选择3. 因特网其他协议层概念4. 传输控制层协议5. 3层和4层交换机教学要求5. 了解路由器的概念6. 理解路由器选择路由的工作机理7. 掌握常用因特网分层协议的概念8. 了解3层和4层交换机的基本原理作业和考核方式:1、平时考勤及课堂贡献10%2、平时作业20%3、案例讨论presentation 10%4、期末考试60%*如该门课为多位教师共同开设,请在教学内容安排中注明。

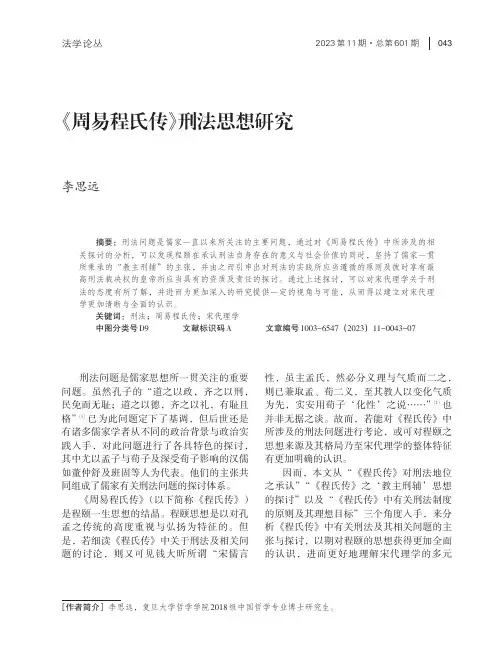

2023第11期·总第601期刑法问题是儒家思想所一贯关注的重要问题。

虽然孔子的“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”〔1〕已为此问题定下了基调,但后世还是有诸多儒家学者从不同的政治背景与政治实践入手,对此问题进行了各具特色的探讨,其中尤以孟子与荀子及深受荀子影响的汉儒如董仲舒及班固等人为代表。

他们的主张共同组成了儒家有关刑法问题的探讨体系。

《周易程氏传》(以下简称《程氏传》)是程颐一生思想的结晶。

程颐思想是以对孔孟之传统的高度重视与弘扬为特征的。

但是,若细读《程氏传》中关于刑法及相关问题的讨论,则又可见钱大昕所谓“宋儒言性,虽主孟氏,然必分义理与气质而二之,则已兼取孟、荀二义,至其教人以变化气质为先,实安用荀子‘化性’之说……”〔2〕也并非无据之谈。

故而,若能对《程氏传》中所涉及的刑法问题进行考论,或可对程颐之思想来源及其格局乃至宋代理学的整体特征有更加明确的认识。

因而,本文从“《程氏传》对刑法地位之承认”“《程氏传》之‘教主刑辅’思想的探讨”以及“《程氏传》中有关刑法制度的原则及其理想目标”三个角度入手,来分析《程氏传》中有关刑法及其相关问题的主张与探讨,以期对程颐的思想获得更加全面的认识,进而更好地理解宋代理学的多元[作者简介]李思远,复旦大学哲学学院2018级中国哲学专业博士研究生。

摘要:刑法问题是儒家一直以来所关注的主要问题,通过对《周易程氏传》中所涉及的相关探讨的分析,可以发现程颐在承认刑法自身存在的意义与社会价值的同时,坚持了儒家一贯所秉承的“教主刑辅”的主张,并由之而引申出对刑法的实践所应当遵循的原则及彼时享有最高刑法裁决权的皇帝所应当具有的资质及责任的探讨。

通过上述探讨,可以对宋代理学关于刑法的态度有所了解,并进而为更加深入的研究提供一定的视角与可能,从而得以建立对宋代理学更加清晰与全面的认识。

关键词:刑法;周易程氏传;宋代理学中图分类号D9文献标识码A 文章编号1003-6547(2023)11-0043-07《周易程氏传》刑法思想研究李思远法学论丛043面貌。

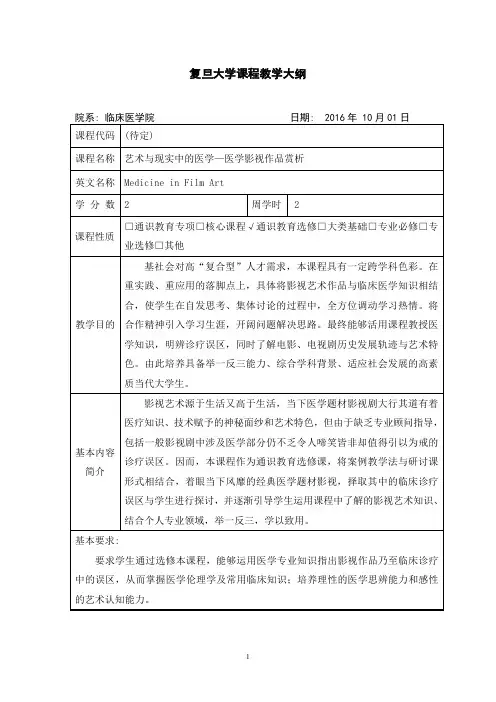

复旦大学课程教学大纲院系: 临床医学院 日期: 2016年 10月01日 课程代码 (待定)课程名称 艺术与现实中的医学—医学影视作品赏析英文名称 Medicine in Film Art学 分 数 2 周学时 2课程性质 □通识教育专项□核心课程√通识教育选修□大类基础□专业必修□专业选修□其他教学目的 基社会对高“复合型”人才需求,本课程具有一定跨学科色彩。

在重实践、重应用的落脚点上,具体将影视艺术作品与临床医学知识相结合,使学生在自发思考、集体讨论的过程中,全方位调动学习热情。

将合作精神引入学习生涯,开阔问题解决思路。

最终能够活用课程教授医学知识,明辨诊疗误区,同时了解电影、电视剧历史发展轨迹与艺术特色。

由此培养具备举一反三能力、综合学科背景、适应社会发展的高素质当代大学生。

基本内容简介 影视艺术源于生活又高于生活,当下医学题材影视剧大行其道有着医疗知识、技术赋予的神秘面纱和艺术特色,但由于缺乏专业顾问指导,包括一般影视剧中涉及医学部分仍不乏令人啼笑皆非却值得引以为戒的诊疗误区。

因而,本课程作为通识教育选修课,将案例教学法与研讨课形式相结合,着眼当下风靡的经典医学题材影视,择取其中的临床诊疗误区与学生进行探讨,并逐渐引导学生运用课程中了解的影视艺术知识、结合个人专业领域,举一反三,学以致用。

基本要求:要求学生通过选修本课程,能够运用医学专业知识指出影视作品乃至临床诊疗中的误区,从而掌握医学伦理学及常用临床知识;培养理性的医学思辨能力和感性的艺术认知能力。

授课方式:面授,主要以研讨课形式,随堂播放视频案例。

本课程不设专业限制,拟限制人数30人。

主讲教师简介:蔡剑飞,临床医学硕士,医学学士、文学学士双学士学位。

毕业于上海交通大学临床七年制(本硕班)、上海戏剧学院电视编导系。

曾担任上海瑞金医院内科住院医师,上海华东医院主治医师。

发表临床医学专业论文8篇,出版著作1部,取得国家专利1项,参与天津市博物馆纪录片以及多部音乐电视拍摄,获得“作家杯”原创文学作品奖等。

第一讲导论:研习《周易》经典的意义一、通识教育与经典研读《〈周易〉与中华审美文化》是学校的通识教育核心课程之一。

什么是‚通识教育‛?可能大家对这个名词还比较陌生。

所以,为了达到一定的教学效果,在走进《周易》学说之前,大家有必要先来讨论一些与‚通识教育‛相关的问题:大学本科教育为什么要实施‚通识教育‛?通识教育核心课程有什么教学目的和意义?如何才能学好本门课程?大学实施通识教育的目的,是为了针对现在大学教学中的一些毛病。

为什么呢?因为,从以前到现在,大学教师上课,往往是一开讲就把自己多年准备的讲义滔滔不绝地往下讲,或者把准备好的多媒体课件根据教学进度播放,一页一页地讲解,讲到下课时才停止。

学生坐在下面会觉得很轻松,爱听就听,不听老师也不会叫你怎么样,或是找你的麻烦。

这跟我们以前所说的‚填鸭子式的教学‛没什么两样,不能起到良好的教学效果。

而且现在很多教师都住得比较远,匆匆忙忙来上课,又匆匆忙忙往回赶,于是师生之间的交流互动就更少了。

这样的教学能达到什么预期的目标?这样的大学教育和中学教育还有什么区别?这些问题都值得我们思考。

在同学中,对通识教育的看法五花八门,各不相同。

在我上过课的选修学生当中,出现过以下几种认识:甲:‚在我看来,通识教育就是大家都应该知道的、一些最基础的,这个‘识’可以解释为知识,应该是一些最基础的知识,我们应该了解的最基础的一些知识。

比如说社会学方面,比如这门《周易》,《周易》是国学的一部分,我们作为一个中国人,应该对自己的传统文化有一些了解。

所以在我看来,通识就是大众应该通晓、关于中国本身的一些知识。

‛乙:‚我觉得通识不光是了解中国的一些知识,更是每个人人格全面发展的一种知识基础,我觉得应该包括国学、文学、历史、数学、物理、化学、天文等等一些很复杂和综合的一些知识。

我觉得像哈佛大学开三十多门通识教育课程就包括像《时间物理》这样很抽象的课程。

让你的人格不光在你学的专业里(比如会计、金融这种应用型的专业)有所发展,更要让你在毕业二十年、三十年后体会到人格在大学里积淀所带来的收获。

《中国古代文学(一)》课程教学大纲课程名称:中国古代文学(一)(Chinese Classical Literature Ⅰ)课程编号:182132总学时数:48学时讲课学时:48学时学分:3学分先修课程:古代汉语教材:《中国文学史》(袁行霈主编,高等教育出版社,2005年第二版)。

参考书目:章培恒、骆玉明编著,《中国文学史》,复旦大学出版社,1996年。

郭预衡主编,《中国古代文学史》,上海古籍出版社,1998年。

课程内容简介:本课程通过系统地介绍先秦两汉时期重要的作家、作品,包括《诗经》、《楚辞》、先秦散文、汉赋、汉乐府民歌、《史记》、《汉书》等,使学生了解中国文学的发端及此期文学的基本发展状况,了解中国古代早期的文化遗产。

并通过学习,掌握一定的古代文学知识,增强古代文学修养,提高鉴赏和利用古代优秀文化遗产的能力,为今后的工作和进一步的深造打下一个较好的基础。

一、课程性质、目的和要求《中国古代文学》是汉语言文学本科专业的必修课,是培养具有深厚文学功底的中文人才的专业课程之一。

本课程的目的是使学生学习必要的古代文学方面的基本知识、掌握鉴赏与评论的方法,为今后从事文字工作打下坚实的基础。

要求必须了解先秦两汉文学史上的主要文学现象,能够通过对作家作品的了解,勾勒出文学史发展的脉络。

能够将文学现象放在文学史中加以关照,了解其在文学史上的价值。

能够在课本的基础上深入思考,提出自己的见解。

二、教学内容、要点和课时安排《中国古代文学(一)》授课课时分配表本课程的教学内容共分十五章。

第一章:总绪论主要内容是:文学本位、史学思维与文化学视角。

中国文学的演进。

中国文学史的分期。

重点、难点:文学史的学科性质及其研究方法,中国文学宏观演进的特点。

第二章:先秦文学绪论主要内容是:中国文学的源头。

先秦文学的形态。

先秦文学作者的流变。

先秦文化与先秦文学发展的轨迹。

重点、难点:重点是先秦文学的形态、先秦文化与先秦文学发展的轨迹。

复旦大学《周易》教学大纲教学大纲20XX年-09-12通识教育核心课程教学大纲《周易》与中华审美文化课程代码: CHIN***** 课程名称: 《周易》与中华审美文化(Zhouyi and the Chinese Aesthetics Culture) 学分数: 2 学分周学时:2 学时主讲教师: 中文系谢金良副教授课程小组成员:中文系谢金良副教授张宝贵副教授张旭曙副教授预修课程: 高中语文和历史(本课程只需具备一定文史基础) 课程性质: 《〈周易〉与中华审美文化》是一门文史哲交融, 重视经典理解与文化传承、追求思想贯通与思维创新的通识教育课程。

教学目的: 本课程是以研习《周易》经传(即《易经》与《易传》)的基础知识为载体, 突出《周易》学说的审美文化内涵, 展现先秦经典思想和当代人文精神的融合, 有利学生提高国学素养和理解中国文化,对终身的学习与修养、做事与做人都有一定的帮助。

基本内容简介: 本课程是在解读《周易》经传(即《易经》与《易传》)的基础上,逐步引导学生了解《易》学研究方面的基础知识与主要问题― ―如《周易》产生的时代背景、学说发展演变的历史概况、解读《易经》文本的各种条例、理解《易传》各篇的思想精神、探讨《周易》与审美文化的复杂关系、思考《周易》文化流变中存在的突出问题等等, 侧重通过挖掘《周易》学说的审美文化内涵,来彰显《周易》独特的思想智慧与思维魅力,体现古老经典在人类文明进程中不断贡献的宝贵价值。

教材和教学参考资料: 教材:黄寿祺、张善文:《周易译注》,上海古籍出版社,1989 年5 月。

参考资料:王振复:《大易之美――周易的美学智慧》,北京大学出版社,20XX年年11 月。

王振复:《周易精读》,复旦大学出版社,即将出版。

基本要求:对教师的要求:讲授准确清晰、深入浅出,有自己独立的学术见解。

对学生的要求:课堂上应该认真听讲,积极参与讨论;按时完成作业;不能无故缺席迟到早退。

教学方式: 以课堂讲授为主, 配以一定课时的讨论课,并适当运用多媒体手段参与教学。

通识教育核心课程教学大纲诺贝尔奖与药物课程代码: PHAR119004.01课程名称:诺贝尔奖与药物(The Nobel Prize and Drugs)学分数: 2学分周学时: 2学时主讲教师:药学院药理学教研室金昔陆副教授课程小组成员:药学院药理学教研室刘骁讲师助教:均为研究生预修课程:无要求、均可选修(有中学生物、化学课程基础更好)课程性质:面向文理科学生,通识教育课程教学目的:本课程介绍科学家的贡献,使学生感受科学家对科学的探索、追求与奉献;从药物的发现发展,让学生体验科技进步对人类社会文明的巨大推动力量,对科学进步永无止境的魅力有一定的感性认识和思考,以激励和培养学生不断求知的兴趣、科学精神和勇于创新的意识。

基本内容简介: 诺贝尔奖是现代公认的科学研究中取得杰出成就的奖项。

人们日常生活也已与诺贝尔奖创造的科学成果息息相关、密不可分。

药物是治疗疾病、预防疾病的物质,是人类文明的瑰宝。

药物是多学科如医学、药学、化学、生物学、物理学等的科学家们跨学科参与、交叉、协同研究的结晶。

药物的发现和发展推动人类社会文明的巨大进步。

药物也是人类探索自然的有力武器。

对药物作用机制的探索,拓展、深化了人类对自然、生命奥妙的认识。

本课程选择一些与发现药物、阐明药物作用机制相关的诺贝尔奖(生理学或医学奖、化学奖)获奖成果为主要内容,这些药物几乎包括曾拯救无数苍生、推动社会文明进步的里程碑式药物,如抗菌药物(百浪多息、青霉素、链霉素)、胰岛素、维生素(维生素B、B12、C、K等)、性激素、肾上腺素、多巴胺等等,在介绍过程中,努力从发现问题或现象出发,到研究取得的结果及其意义及体现科学家的创新思维、奉献精神、思想方法等。

教材和教学参考资料:教材:张庆柱,等:书写世界现代医学史的巨人们,中国协和医科大学出版社,2006年;李钟镐著,陈利刚译:漫游诺贝尔奖创造的世界-生理学或医学之旅,接力出版社,2007年。

主要参考资料: 张大萍,等:中外医学史纲要,中国协和医科大学出版社,2007年;李端:药理学,复旦大学出版社,2005年;恩斯特·博伊姆勒著,张荣昌译:药物简史:近代以来延续人类生命的伟大发现,广西师范大学出版社,2005年。

第23卷第2期衡水学院学报Vol. 23, No. 2《周易》对董仲舒思想观念的影响——以《春秋繁露》为研究对象的考论谢金良(复旦大学中文系,上海200433)摘要:《春秋繁露》阐明的道理大多是与《周易》(包括《易经》和《易传》)相通的,其中有些篇章是对易学原理的细化和运用。

董仲舒的天人思想体系源于古老的《周易》学说。

《周易》学说对董仲舒“中和之美”的审美观念有一定间接的影响,可以看作是对《周易》美学思想的进一步完善和发挥。

关键词:董仲舒;《周易》;《春秋繁露》;天人思想;中和之美DOI:10.3969/j.issn.1673-2065.2021.02.007作者简介:谢金良(1971-),男,福建安溪人,教授,博士生导师,哲学博士。

基金项目:上海社科基金一般项目(2014BWY008)中图分类号:B234.5文献标识码:A 文章编号:1673-2065(2021)02-0038-07收稿日期:2020-05-26在距今两千多年以前的中国古代思想家中,董仲舒的生平经历等都算得上是比较详实的。

也许是“罢黜百家,独尊儒术”对近两千年的中国影响甚为深刻,以致许多人提起汉武帝时很容易就联想到董仲舒、司马迁等著名人物。

董仲舒堪称一代通儒,不愧是中国儒学文化史上的一座高峰。

当然,直至现当代,学界对董仲舒的思想仍然是臧否不一。

但从近几年的学术研究来看,董仲舒思想学说的研究已经越来越受到学界的重视和青睐。

倘若我们能更加实事求是地对待董仲舒的思想学说,那么也就能从中汲取更多有益的思想成分。

本文拟以《春秋繁露》的文本内容作为主要依据,初步研究《周易》(包括《易经》和《易传》)对董仲舒思想观念的影响。

一、董仲舒与《周易》经传及其学说的关系根据相关史料记载,董仲舒从小就特别喜欢阅读,手不释卷。

由于家中拥有大量藏书,使他更有可能博览诸子百家之书,贯通阴阳、儒、道、法之学。

时至今日,或许我们已经很难知道董仲舒具体读过哪些著作和史料了。

复旦大学课程教学大纲“微积分的一流化进程”涉及的知识体系及其所属课程按上所述,我们对“具有一流化的微积分的知识体系”的追求对于今后高层次的学习以及研究等具有基础性的深远作用。

在明确目标后,结合复旦现有的课程及其学分设置,我们设想了“微积分一流化进程”的教学路径,现研究及实践的主要内容如上图所示:①大学一年级必修“数学分析”,主要涉及Euclid空间上微积分→②大一暑期选修课程《经典力学数学名著选讲》(有关微积分的深1本文涉及的数理知识体系,可以理解为:微积分+线性代数→常微分方程,偏微分方程;复变函数;概率统计等知识体系。

此知识体系,力学、数学、物理等理工专业均涉及,仅是要求程度有所不同。

2此事例引述自菲赫金哥尔茨所著《微积分教程》(俄罗斯数学教学选译之一)。

基本要求:.数学(数理知识体系)可理解为,按量化观点(包括定量与定性刻画),认识自然及非自然世界系统的思想和方法。

另一方面,对于数学作为的认识,取决于对数学自身的认识。

按上述观点,对于《数学分析(Ⅰ)》课程,需要学生系统、深入地掌握以一元函数为基本对象所开展的一元微分学与积分学,以及常微分方程基础,具体归纳为以下主要方法:1.数列极限的计算方法,包括典型的分析方法(涉及分部估计、Abel和式估计等);引入无穷小量的做法;处理带有和式的数列极限(Stolz定理、化为定积分);转为为函数极限处理。

2.无限小分析方法,主要为获得函数的局部高阶多项式逼近,以此可有效处理函数极限、数列极限。

方法主要包括基本初等函数的展开;技术性引理(逐项求导、逐项求积);Landau 符号的性质(表现为抓住主要矛盾忽略次要矛盾)。

如图6所示。

3.函数导数的计算方法,包括充分性方法(四则运算、链式求导);极限分析方法(针对分段函数)。

4.函数的定性作图方法,用于定性绘制平面Monge型曲线、一般参数曲线,涉及确定渐近线、单调区间、凹凸区间等。

5.一致连续性的分析方法,分为有界区间与无界区间上连续函数二类情形。

基本要求:对教师的要求:讲授准确清晰、深入浅出,有自己独立的学术见解。

对学生的要求:课堂上应该认真听讲,积极参与讨论;按时完成作

业;不能无故缺席迟到早退。

教学方式: 以课堂讲授为主, 配以一定课时的讨论课,并适当运用多媒体手段参与教学。

主讲教师简介:

谢金良 1971年生。

南京大学哲学博士(中国哲学),复旦大学文艺学博士后(中国美学)。

曾任职于福建师范大学易学研究所。

现任复旦大学中文系文艺理论教研室副教授,并兼任《道学研究》编委、华东师大现代城市社会研究中心特聘研究员。

曾多年从事中国古代文学、古典文献学、易学、经学等专业领域的教学与科研,目前的主攻方向是文艺美学、中国古典美学、《周易》美学、易学与儒佛道文化研究。

曾多次参与和独立完成国家、省、校级科研课题,主要著作有《穀梁传漫谈》(1997)、《政治与中国传统文化》(合著,2003)、《西方宗教学名著提要》(参编,2003)、国家“十五”重点图书出版规划项目——大型古籍整理丛书《中华道藏》第16、17分册(参与完成二十余种道教易学典籍的校勘整理,2004)、古籍整理《尚氏易学存稿》第一册之《焦氏易诂》(合作,2005)、《〈周易禅解〉研究》(2006)等。

已在《世界宗教研究》、《周易研究》、《宗教学研究》、《现代哲学》、《文化中国》(加拿大)、《道学研究》(香港)等海内外权威刊物上发表学术论文四十余篇。

课程小组成员介绍: (略)

教学内容安排(按32学时):

第一章治《易》门径(6学时)

讲课要点: 1. 探讨《易经》产生的原因与过程

2. 探讨《易经》创制的原则与思维

3. 讲述《易传》形成的时代与成就

4. 探讨《周易》书题的命名与含义

5.探讨《周易》研究的问题与方法

6.探讨《周易》研读的目的与出路

第二章解《易》条例(6学时)

讲课要点: 1. 阴阳符号的特殊意义

2. 八卦符号的象征意义

3. 六十四卦的卦名卦序

4. 卦时爻位的乘承比应

5. 九六七八与古老筮法

6.河图洛书与各种易图

第三章《易经》解读(8学时)

讲课要点: 1. 《乾》卦大义精解

2. 《坤》卦大义精解

3. 余六十二卦义精解

4. 理解卦的错综复杂

5. 理解象的数理辞占

6. 理解易的博大精深

第四章《易传》选读(8学时)

讲课要点: 1. 孔子与《易》学

2.《文言传》选读

3.《系辞传》选读

4.《说卦传》精读

5.《序卦传》精读

6.《杂卦传》精读

第五章《易》学史论(2学时)

讲课要点: 1. 汉代象数易学概说

2. 三国王弼的义理学

3. 唐代的易学代表作

4. 两宋易学的理学化

5. 元明清易学的变异

6. 现当代易学的走向

第六章《易》学综论(2学时)

讲课要点: 1. 《周易》思想:哲学、史学、文学等

2.《易》学思维:简易、变易、不易等

3.《易》学精神:自强、与时、保合等

4.《周易》审美:刚柔、中正、和谐

5.《周易》文化:源远、博大、精深

6.《周易》价值:修身、治学、治国

考核方式: 完成一篇小论文,参加两次小班讨论,并参加期末考试。

1、要求预习教学内容,每周安排同学在课上发言。

2、期末考试之前要求完成一篇作业,并提供交流。

3、考核成绩以作业和讨论为主,并参考平时表现。

成绩:讨论占20%/考勤20%/作业40%/考试20%

备注:以期末总成绩100分计算,每缺一次课(包括讨论课)扣10分,无故迟到、早退每次扣5分,多次请假酌情扣分,扣完40分为止。