形象学的主要理论及作业概要共53页文档

- 格式:ppt

- 大小:7.08 MB

- 文档页数:7

形象学(比较文学理论概要)形象学形象学(imagologie)研究一国文学中异国形象及其所蕴涵的文化意义。

换句话说,即通过对文学的研究来了解民族与民族之问是怎样互相观察、互相表述的。

形象学中的形象,不仅仅指异国的人物、景物,也可以指作品中关于异国的情感、观念和言辞。

第一节形象学的发展历史形象学孕育于影响研究之中,可视为影响研究的扩展或又一个分支。

实际上传统影响研究中的流传学、渊源学和媒介学已经包含了形象学的因子,如“旅游者”是媒介学的主要研究对象之一,而“旅游者”根据自己亲身的游历体验所书写的游记则为形象学研究文学中的异国形象提供了第一手资料。

形象学与这三大分支既有交叉又有区别,传统的影响研究注重影响和接受的“事实联系”,以考据为中心,意在挖掘文学继承和创新的源流关系,而形象学在注重事实的基础上,把研究目光更多地投向了文学中异国形象及其所体现的文化冲突和对话。

一、形象学在西方对异国形象的描绘在西方古已有之,但作为比较文学分支的形象学,其形成仍是在比较文学的故乡——法国。

早在1896年,当比较文学还在争取成为独立学科时,路易一保尔.贝茨便显示出对文学作品中异国异族形象的兴趣,他指出比较文学的任务之一便是“探索民族和民族是怎样互相观察的:赞赏和指责,接受或抵制,模仿和歪曲,理解或不理解,口陈肝胆或虚与委蛇”。

20世纪初,巴登斯贝格的《法国文学中的英国和英国人》可作为形象学的初步示范。

20世纪四五十年代,让一玛丽·卡雷和基亚将形象研究推向前台,提示人们用新的视角研究异国形象。

在为基亚的《比较文学》所写的序言中,让--玛丽.卡雷主张,研究国际文学关系应将一国文学中的异国形象置于“事实联系”的中心,并把关注“各民族间的、各种游记、想象间的相互诠释”作为比较文学的任务。

1947年,卡雷的专著《法国作家与德国幻象:1800—1940》出版,该书从比较文学的角度探讨法国不同作家、哲学家对德国形象的幻化以及这种幻想由崇拜到幻灭的过程,体现出“形象”所产生的巨大的文化和社会影响力。

形象学与“他者”1.什么是比较文学形象学形象研究在文学研究中由来已久,比如研究一部小说中的男女主人公自形象。

比较文学形象学与一般意义上的形象研究的差异在于,它研究的是“他者”的形象,即“对一部作品、一种文学中异国形象的研究”,如“近代中国文学中的西方形象”、“伏尔泰笔下的中国形象”等。

所以,它的研究领域不再居限于国别文学的范围之内,而是在事实联系的基础上所进行的跨语言、跨文化甚至跨学科的研究。

而比较文学研究的特色就在于它的跨越性,所以形象学很早就成为比较文学的研究领域,它几乎是与比较文学这个学科同时发型的。

在19世纪,法国首创了比较文学研究,同时也开创了以事实联系基础的影响研究。

但是,学者们在进行影响研究的时候,逐渐发现影响有时是很难确指的。

一个作家的创作与他所阅读和接受的外国文学之间并不总是能够用事实来阐明。

在实证方法渐趋呆滞的情况下,法国比较文学学者伽列明确提出了形象学的研究原则,他指出,在研究事实的联系时不应拘泥于考证,而应当注重研究“各民族间的、各种游记、想象间的相互诠释”。

这样,他实际J把研究一国文学中的外国形象问题置于事实联系研究的中心。

他虽然没有吲确提出“形象学”这个词,但已提出了形象学研究的基本原则。

其后,他的学生基亚又把这一主张进一步归结为:不再追寻一些使人产生错觉的总体影响,而是力求更好地理解在个人和集体意识中,那些主要的民族神话是怎样被制作出来,又是怎样生存的。

显然,两位学者都充分意识到了“异国形象”在一定程度上代表了本民族对异国文化的看法,折射出了异国文化在本国介绍、传播、影响、诠释的情况。

正是为了给当时已趋呆滞的实证方法注入活力,同时也为了使传统的国际文学关系研究更具可操作性,他们才大力倡导、开拓形象研究这一层面。

正如基亚所说:“影响问题往往是不可估量的,相似之处只是偶然的,人们可以按照一定的方法,准确地把在一定时期内一个国家的某个形象或某些形象的流传情况描绘出来。

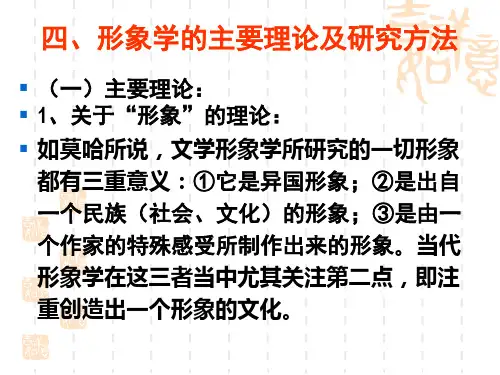

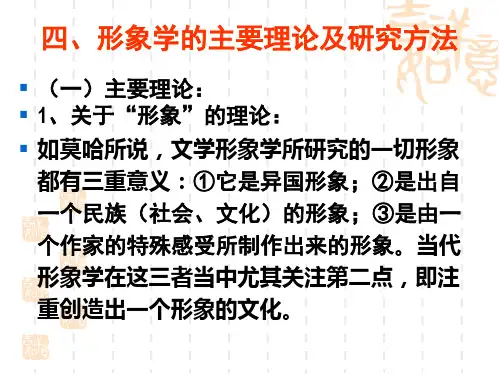

”在总结前辈学者观点的基础上,当代法国比较文学学者莫哈更明确地界定了比较文学形象学的研究对象:“它是异国的形象,是出自一个民族(社会、文化)的形象,最后,是由一个作家特殊感受所创作出的形象。

人物形象理论总结引言在文学作品、影视剧和游戏等艺术形式中,人物形象扮演着重要的角色。

通过塑造生动的人物形象,可以使作品更具吸引力和可信度。

本文将对人物形象理论进行总结,探讨人物形象的重要性以及塑造人物形象的方法和技巧。

人物形象的重要性人物形象在艺术作品中起着至关重要的作用。

一个成功的人物形象可以深入人心,使观众产生共鸣。

以下是人物形象的几个重要作用:1. 代表主题和情感人物形象可以代表作品的主题和情感。

通过人物形象的塑造,作品可以传达出特定的情感和表达出对某个主题的思考。

例如,在一部反映社会问题的作品中,通过塑造一个具有强烈正义感的主人公形象,可以更好地传达出对社会不公平的批判。

2. 增加故事的可信度一个生动的人物形象可以增加故事的可信度。

观众更容易相信和接受一个与他们生活经验相关的人物形象。

通过赋予人物形象独特的个性特点、行为方式和语言风格,可以使他们更加真实和可信。

3. 引发观众的共鸣成功的人物形象可以引发观众的共鸣。

观众能够通过与人物形象的情感经历和成长过程产生共鸣,从而更深入地理解和体验作品。

这种情感共鸣可以使观众对作品产生持久的影响。

塑造人物形象的方法和技巧下面将介绍一些常用的方法和技巧,用于塑造生动且令人难忘的人物形象:1. 详细的背景故事为了使人物形象更加立体和丰满,提供一个详细的背景故事是必要的。

通过揭示人物的家庭、教育、职业和个人经历等方面的背景信息,可以帮助读者或观众了解人物形象的动机、价值观和性格特点。

2. 独特的个性特点每个人物形象都应该有独特的个性特点,以便与其他角色区分开来。

这些个性特点可以是一些明显的特点,如外貌、行为习惯和言谈举止,也可以是一些深层次的特点,如内心冲突、秘密和目标等。

通过这些独特的个性特点,人物形象能够更加立体且容易被观众记住。

3. 活跃的对话和内心独白通过活跃的对话和内心独白,可以更好地展现人物形象的思想、感情和情感内核。

对话应该有其独特的语言风格,能够反映出人物形象的性格特点和情感状态。

形象学形象学(法文:Imagologie,英文:Imagology)是比较文学的一个重要领域,研究的是“一国文学中所塑造或描述的'异国’形象”[1],法国当代著名的比较文学学者巴柔(D.H.Pageaux)将之概括为“在文学化,同时也是社会化的运作过程中对异国看法的总和”[2]。

形象学与比较文学的发轫同步,属于“国际文学关系研究”的范畴,探索一国形象在异国的文学流变,即它是如何被想象、被塑造、被流传的,分析异国形象产生的深层社会文化背景,并找出折射在他者身上的自我形象。

第一节?形象学的理论与研究方法一、形象学的渊源与发展形象学与比较文学学科本身同时产生于19世纪,是“比较文学的'法国学派’所偏爱的一个研究领域”[3]。

20世纪40年代末,其理论体系已初具雏形,80年代渐趋成熟,90年代之后进入我国比较文学界。

我们首先介绍几位对形象学研究做出重要贡献的比较文学学者,阐述他们的主要观点和贡献,以了解形象学的发展史。

形象学的始作俑者是法国学者贝茨(Louis-PaulBetz)。

1896年,贝茨在《关于比较文学史的性质、任务和意义的批评研究》一文中指出,作为一门新学科,比较文学的主要任务之一是“探索民族和民族是怎样互相观察的:赞赏和指责,接受或抵制,模仿和歪曲,理解或不理解,口陈肝胆或虚与委蛇。

”[4]这段话中虽然没有出现形象学这样的字眼,但对两个民族怎样借助文学形象互相观察、互相认知的描述却十分清楚。

20世纪初期,法国学者巴尔登斯贝格(F.Baldensperger)提供了形象学研究的具体范例《法国文学中的英国和英国人》。

20世纪40年代,法国学者卡雷(J.M.Carré)认为比较文学应注重各民族间、各种游记、想象间的互相诠释,并遵循这个原则写出了《法国作家与德国幻象:1800—1940》(1947)一书。

卡雷的高足基亚(M.F.Guard)把“人们所看到的外国”专辟一节,写进他的《比较文学》(1951),指出比较文学研究不应“再追求抽象的总括性影响,而设法深入了解一些伟大民族传说是如何在个人或集体的意识中形成和存在下去的”[5],并认为这个方向是比较文学研究中一个极富前景的领域,“打开了一个新的研究方向”[6]。

个人形象管理概论一、形象的定义1.信息传递形象是一种信息传递的过程。

人是社会性的动物,在社会生活中,只要与人接触,无论是以哪种方式,都会产生信息传递。

信息传递中存在主体和客体两个模块。

例如,课堂上教师是主体,学生是客体,信息传递就是教师向学生投射自己的形象和各种信息的过程,学生接受投射的结果。

但任何交流都不是单向的,课堂授课也是双向投射的过程,从学生的角度来看,学生就变成了主体,教师又成为了客体,教师也要接受学生投射的信息。

在传播学中,主客体相互投射的循环模式稍微复杂一些,如图1所示,在实际生活中,如果某人传递出了信息,他自身就成为制码者。

别人接收到他传递的信息后,要对信息进行解释和译码工作,之后也需要对这些信息做出适当回应,如表情。

传递者看到回应后也会接收信息,并对这些信息进行解释和译码工作,在这样的互动过程中,就构成了一个循环。

图1 传播的循环模式(0sgood & Schramm)2.形象定义形象,是指传递出的包含个人本身及与之相关的人、地、事、物的信息,被他人经由各种渠道接触到,再借视觉、听觉、嗅觉、触觉接收后,在脑中经个人价值判断所形成的综合性观感,即“他人眼中的自己”。

由形象的定义可以看出,在形象的形成过程中有四大主体:形象的来源、传播通道、接收方式、形成方式。

形象的来源有四种:相关之人除了信息传递者本人之外,相关之人包括配偶、亲人、朋友、同事等,即“近朱者赤,近墨者黑”。

例如,在国际上的政治选举中,候选人的配偶都扮演着非常重要的角色,候选人的形象都是与其配偶交替展现的,所以与自己关系越密切的人,越要仔细地去选择,这样才能更好地塑造自己的形象。

相关之物所有与人相关的物品都是形象一部分,既包括身上穿的衣服,也包括许多细小的物品。

例如,个人名片,一个人应当骄傲地递出自己的名片,但现实中很多男士的名片都是随便塞在口袋中,递名片时总是掏遍全身上下每一个口袋,手心都冒汗了才找到,导致递给别人的名片都是湿的,大大破坏了个人形象。