10.3数据的表示 课件 1(北京课改版七年级下)

- 格式:ppt

- 大小:355.50 KB

- 文档页数:19

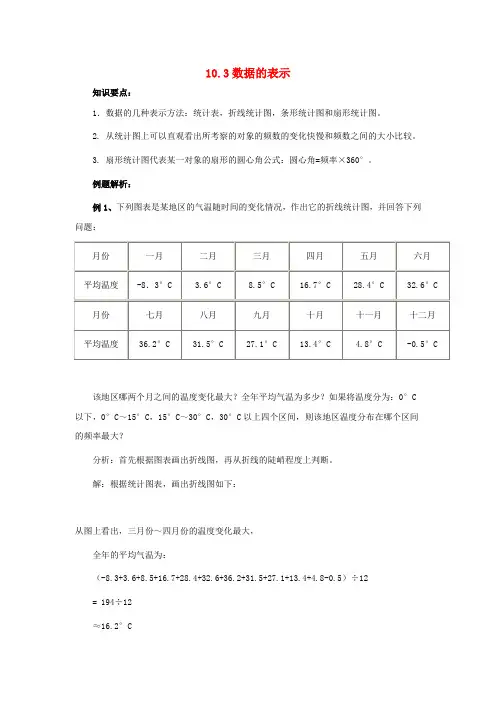

10.3数据的表示知识要点:1.数据的几种表示方法:统计表,折线统计图,条形统计图和扇形统计图。

2. 从统计图上可以直观看出所考察的对象的频数的变化快慢和频数之间的大小比较。

3. 扇形统计图代表某一对象的扇形的圆心角公式:圆心角=频率×360°。

例题解析:例1、下列图表是某地区的气温随时间的变化情况,作出它的折线统计图,并回答下列问题:该地区哪两个月之间的温度变化最大?全年平均气温为多少?如果将温度分为:0°C 以下,0°C~15°C,15°C~30°C,30°C以上四个区间,则该地区温度分布在哪个区间的频率最大?分析:首先根据图表画出折线图,再从折线的陡峭程度上判断。

解:根据统计图表,画出折线图如下:从图上看出,三月份~四月份的温度变化最大,全年的平均气温为:(-8.3+3.6+8.5+16.7+28.4+32.6+36.2+31.5+27.1+13.4+4.8-0.5)÷12= 194÷12≈16.2°C温度在0°C以下的频率为:2÷12= ,温度在0°C~15°C的频率为:4÷12= ,温度在15°C~30°C的频率为:3÷12= ,温度在30°C以上的频率为:3÷12= ,从而可以看出该地区温度在0°C~15°C的频率较大。

例2、下图是某单位今年的盈利情况的折线图,请将其转化为条形图,并且回答下列问题:请回答:月利润分布在20~30万元的频率为几?超过30万元的频率为多少?低于20万元的频率为几?它们的和是多少?分析:首先要将折线图转化成方格图时,注意始点处应该表示0万元。

解:将折线图转化成方格图如下:利润在20~30万元的月份为一月,三月,四月,五月,七月,八月,九月,十二月,频数为8,故得其频率为:8÷12= 。

北京课改版数学七年级下册9.3《数据的表示——扇形统计图》说课稿一. 教材分析《数据的表示——扇形统计图》是北京课改版数学七年级下册第9.3节的内容。

本节课的主要目的是让学生了解扇形统计图的概念、特点和作用,学会绘制扇形统计图,并能够通过扇形统计图对数据进行分析和判断。

教材通过生活中的实例引入扇形统计图的概念,让学生在实际情境中感受统计图的作用,培养学生的数据处理能力。

二. 学情分析学生在七年级上册已经学习了条形统计图和折线统计图,对统计图的概念和作用有一定的了解。

但学生在实际操作中,可能对扇形统计图的绘制方法和数据分析存在困难。

因此,在教学过程中,需要关注学生的学习需求,引导学生主动参与,提高学生的动手操作能力和数据分析能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解扇形统计图的概念、特点和作用,学会绘制扇形统计图。

2.过程与方法:通过实际操作,提高学生的数据处理能力和分析判断能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对数据的敏感度,培养学生的统计思维。

四. 说教学重难点1.重点:扇形统计图的概念、特点和作用,扇形统计图的绘制方法。

2.难点:通过对扇形统计图的分析,得出结论并进行判断。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例教学法和小组合作法。

2.教学手段:利用多媒体课件、实物模型和统计软件进行教学。

六. 说教学过程1.导入:通过展示生活中的实例,引导学生思考统计图的作用,引出扇形统计图的概念。

2.新课导入:讲解扇形统计图的概念、特点和作用,让学生了解扇形统计图的基本知识。

3.实例分析:分析生活中的实例,让学生掌握扇形统计图的绘制方法。

4.动手实践:让学生分组合作,利用统计软件绘制扇形统计图,培养学生的动手操作能力。

5.数据分析:引导学生通过扇形统计图对数据进行分析,得出结论并进行判断。

6.巩固提高:通过课后练习,让学生巩固所学知识,提高学生的数据分析能力。

7.总结:对本节课的内容进行总结,强调扇形统计图的应用价值。

北京课改版数学七年级下册9.3《数据的表示——扇形统计图》教学设计一. 教材分析《数据的表示——扇形统计图》是北京课改版数学七年级下册第九章第三节的内容。

本节内容主要介绍扇形统计图的概念、特点以及如何利用扇形统计图表示和分析数据。

扇形统计图是一种圆形的图表,通过不同大小的扇形来表示不同数据的比例关系。

它能够直观地展示各部分数据在整体中的占比情况,便于分析数据的结构和变化趋势。

二. 学情分析学生在学习本节内容之前,已经掌握了条形统计图和折线统计图的概念和应用。

他们具备了一定的数据分析和处理能力,能够理解并运用这两种统计图来表示和分析数据。

然而,对于扇形统计图这一新的图表形式,学生可能较为陌生,需要通过实例和练习来逐步理解和掌握。

三. 教学目标1.知识与技能目标:使学生了解扇形统计图的概念和特点,学会如何阅读和分析扇形统计图,能够运用扇形统计图来表示和分析数据。

2.过程与方法目标:通过观察、操作和思考,学生能够培养自己的数据分析能力和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观目标:培养学生对数据的敏感性,增强学生对数据分析和处理的重要性的认识,培养学生的统计观念。

四. 教学重难点1.重点:扇形统计图的概念和特点,如何阅读和分析扇形统计图。

2.难点:如何运用扇形统计图来表示和分析数据,扇形统计图在实际问题中的应用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过实例和实际问题,引发学生的思考和兴趣,引导学生主动探究和学习。

2.问题驱动法:通过提问和讨论,激发学生的思维,引导学生主动发现和解决问题。

3.实践操作法:通过动手操作和实践活动,让学生亲身体验和感知扇形统计图的特点和应用。

六. 教学准备1.教具准备:多媒体课件、扇形统计图的实例、练习题。

2.学具准备:学生每人准备一张白纸、一支笔,用于实践活动。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示一些生活中的实例,如商场促销活动、学校运动会等,引导学生观察和思考这些实例中数据的表示和分析方式。

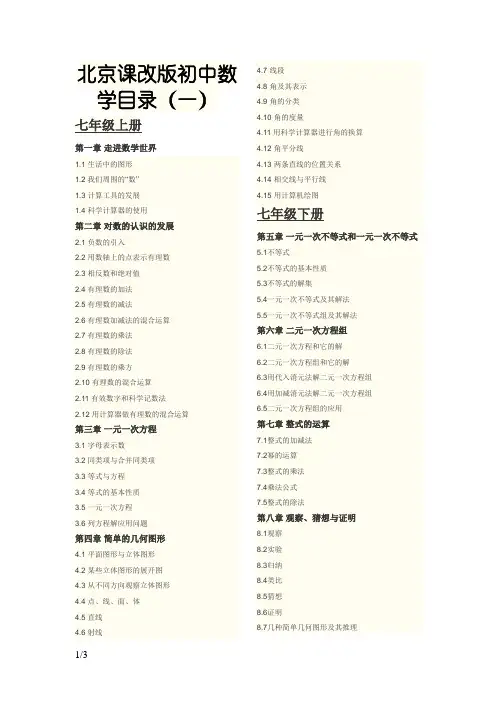

北京课改版初中数学目录(一)第一章走进数学世界1.1 生活中的图形1.2 我们周围的“数”1.3 计算工具的发展1.4 科学计算器的使用第二章对数的认识的发展2.1 负数的引入2.2 用数轴上的点表示有理数2.3 相反数和绝对值2.4 有理数的加法2.5 有理数的减法2.6 有理数加减法的混合运算2.7 有理数的乘法2.8 有理数的除法2.9 有理数的乘方2.10 有理数的混合运算2.11 有效数字和科学记数法2.12 用计算器做有理数的混合运算第三章一元一次方程3.1 字母表示数3.2 同类项与合并同类项3.3 等式与方程3.4 等式的基本性质3.5 一元一次方程3.6 列方程解应用问题第四章简单的几何图形4.1 平面图形与立体图形4.2 某些立体图形的展开图4.3 从不同方向观察立体图形4.4 点、线、面、体4.5 直线4.6 射线4.7 线段4.8 角及其表示4.9 角的分类4.10 角的度量4.11 用科学计算器进行角的换算4.12 角平分线4.13 两条直线的位置关系4.14 相交线与平行线4.15 用计算机绘图七年级下册第五章一元一次不等式和一元一次不等式5.1不等式5.2不等式的基本性质5.3不等式的解集5.4一元一次不等式及其解法5.5一元一次不等式组及其解法第六章二元一次方程组6.1二元一次方程和它的解6.2二元一次方程组和它的解6.3用代入消元法解二元一次方程组6.4用加减消元法解二元一次方程组6.5二元一次方程组的应用第七章整式的运算7.1整式的加减法7.2幂的运算7.3整式的乘法7.4乘法公式7.5整式的除法第八章观察、猜想与证明8.1观察8.2实验8.3归纳8.4类比8.5猜想8.6证明8.7几种简单几何图形及其推理第九章因式分解9.1因式分解9.2提取公因式法9.3运用公式法第十章数据的收集与表示10.1总体与样本10.2数据的收集与整理10.3数据的表示10.4用计算机绘制统计图10.5平均数10.6用科学计算器求平均数10.7众数10.8中位数八年级上册第十一章分式11.1 分式11.2 分式的基本性质11.3 分式的乘除法11.4 分式的加减法11.5 可化为一元一次方程的分式方. 第十二章实数和二次根式12.1 平方根12.2 立方根12.3 用科学计算器开方12.4 无理数与实数12.5 二次根式及其性质12.6 二次根式的乘除法12.7 二次根式的加减法第十三章三角形13.1 三角形13.2 三角形的性质13.3 三角形中的主要线段13.4 全等三角形13.5 全等三角形的判定13.6 等腰三角形13.7 直角三角形13.8 基本作图13.9 逆命题、逆定理13.10 轴对称和轴对称图形13.11 勾股定理13.12 勾股定理的逆定理第十四章事件与可能性14.1 确定事件与不确定事件14.2 事件发生的可能性14.3 求简单事件发生的可能性八年级下册第十五章一次函数,15.1函数15.2函数的表示法15.3函数图象的画法15.4一次函数和它的解析式15.5 一次函数的图象15.6一次函数的性质15.7一次函数的应用第十六章四边形,16.1多边形16.2平行四边形和特殊的平行四边.16.3平行四边形的性质与判定16.4特殊的平行四边形的性质与判.16.5三角形中位线定理16.心对称图形16.7梯形16.8等腰梯形与直角梯形第十七章一元二次方程,17.1一元二次方程17.2一元二次方程的解法17.3列方程解应用问题第十八章方差与频数分布, 18.1极差、方差与差18.2用计算器计算差和方差18.3频数分布表与频数分布图九年级上册第十九章相似形,19.1比例线段19.2黄金分割19.3平行线分三角形两边成比例19.4相似多边形19.5相似三角形的判定19.6相似三角形的性质19.7应用举例第二十章二次函数和反比例函数, 20.1二次函数20.2二次函数的图象20.3二次函数解析式的确定20.4二次函数的性质20.5二次函数的一些应用20.6反比例函数20.7反比例函数的图象、性质和应.第二十一章解直角三角形,21.1锐角三角函数21.2锐角的三角函数值21.3用计算器求锐角三角函数值21.4解直角三角形21.5应用举例第二十二章圆(上),22.1圆的有关概念22.2过三点的圆22.3圆的对称性22.4圆周角第二十三章概率的求法与应用, 23.1求概率的方法23.2概率的简单应用九年级下册第二十四章圆(下),24.1直线和圆的位置关系24.2圆的切线24.3圆和圆的位置关系24.4正多边形的有关计算第二十五章图形的变换,25.1平移变换25.2旋转变换25.3轴对称变换25.4位似变换第二十六章投影、视图与展开图, 26.1中心投影与平行投影26.2简单几何体的三视图26.3简单几何体的平面展开图第二十七章探索数学问题的一些方法.27.1探索数学问题的一些方法27.2探索数学问题举例第二十八章数学应用的一般思路, 28.1数学应用的一般思路28.2数学应用举例。

3.数据的表示一、学生起点分析学生的知识技能基础:学生在上一课时学习过利用扇形统计图进行数据的表示,在小学对条形统计图的特点有所了解,通过表格描述数据也是一种常见的形式,学生在看到一组数据后会采用不同的表示方法,为本节引入频数分布直方图打下基础.学生活动经验基础:学生在小学里学过条形统计图,教材为学生提供了丰富生动的现实情境,使学生在活动中初步积累了一定的阅读统计图、认识统计图,从统计图中获取有用信息的数学活动经验,同时在相关活动中也形成了对统计图进行对比与选择,学生能够以积极的态度投入到本节的学习中来,具备了主动参与、合作交流的意识和初步的观察、分析、抽象概括的能力.二、学习任务分析教科书基于学生对数据的收集与整理的基础之上,提出了本课的具体学习任务:对所收集的数据通过制作图表和条形统计图描述数据,并能从条形统计图中尽可能多地获取正确信息,利用数据进行简单的推断,理解频数分布直方图图表示数据的特点.本课《统计图的选择》内容从属于“统计与概率”这一数学学习领域,因而务必服务于统计教学的远期目标:“让学生经历数据收集、整理与表示、数据分析以及作出推断的全过程,发展学生的统计意识”,同时也应力图在学习中逐步达成学生的有关情感态度目标.三、教学目标1.能通过实际问题说出条形统计图的概念和特点;2.能利用表格整理数据,并能作出条形统计图,体会数据能帮助我们作出合理决策的作用;3.在从频数分布直方图中获取信息的过程中,获取相互交流、相互评价产生新认识的数学活动经验;4.在统计过程中体会数据的客观真实性,感受数学与现实生活的密切联系,增强数学应用意识,初步培养学生以科学数据为依据分析问题、解决问题的良好习惯.第一环节课前准备通过小组交流与展示对比图表与条形统计图各自的优点,为新课的学习打下基础,必将极大地激发了学生学习的积极性与主动性.(以课本169页为例)第二环节新课引入活动内容:下表是某校初一(2)班的同学入学信息表(课本168-169页):活动目的:培养学生从图中表获取信息的能力,并通过此问题体会实际生活中收集与整理数据的过程及在现实生活中的实际意义.借助前一问题的解决方式,学生很容易完成此问题.但通过两个小题的对比,学生体会条形统计图表示的数据更直观.活动效果:学生在完成(1)问题后,对条形统计图有了较清晰的认识,总结出制作条形统计图要注意标注横轴和纵轴的实际意义.第三环节:自主合作学习(频数分布直方图的认识)活动内容:(2)你能用恰当的统计图表表示该班同学入学时的语文成绩吗?从你的图表中能看出大部分同学处于哪个分数段?成绩的整体分布情况怎样?对于(2)小明还想采用表格和统计图的方法,结果他觉得很复杂.你能帮小明改进吗?这时他借鉴英语成绩的表示,将语文成绩按10分的距离分段,统计每个分数段的学生数:你能明白小明的做法吗?我们把上面这幅图的横轴略作调整.以课本(170页统计图为范)样本中数据的差距也比较大时,频数直方图能更清晰、更直观地反映数据的整体状况.活动目的:通过将语文成绩按10分的距离分段,就很容易观察到成绩的整体分布.但要让学生体会这样分段的必要性.活动效果:学生在两个问题的思考中进行对比后,发现第(2)小题的图表与条形统计图也很繁琐,也不易看出整体的分布情况,引发学生思考改进,促进新知识的自然生成,发现改进后的统计图更直观的反映了数据的整体情况,注意学生对分段的困惑,教师及时作出相关解释.第四环节:练习提高活动内容:做一做请将表格中的数学成绩按10分分段,用频数直方图表示.活动目的:此处留给学生充分的时间与空间去仿照前面的统计图呈现形式完成,让学生在实际操作中体会将成绩分段的必要性与优越性,熟悉对频数分布直方图的再认识.活动效果:此环节通过放手让学生在小组内进行交流发现的问题,并进行讨论解决,教师可关注有问题冲突小组的讨论过程,并适时予以指导和评判,这样可以更进一步激发学生发现问题解决问题的能力.关注频数分布直方图横轴与条形统计图横轴的区别.第五环节:课堂小结活动内容:师生互相交流总结(1)条形统计图的特点:能清楚地反映各个项目的具体数量.(2)图表与条形统计图在反映整体成绩的缺点.(3)频数分布直方图的优越性.(4)频数直方图与条形统计图的区别.。