第四章 平差数学模型与最小二乘平差原理 (1)

- 格式:pdf

- 大小:717.38 KB

- 文档页数:18

第一章绪论第二、三章全书的基础知识第四章介绍测量平差理论第五、六、七、八章 4种平差方法第九章各种平差方法的总结第十章讨论点位精度第十一章统计假设检验的知识第十二章近代平差概论根据本科教学大纲的要求,重点讲解第二章~第八章以及第十章的内容。

二、如何学好测量平差1. 要有扎实的数学基础。

只有牢固地把握了高等数学,线性代数和概率与数理统计等课程的知识才能学好测量平差,因此课前要做到预习,对与以上三门课程有关内容进行温习,只有如此才能听懂这一节课。

2. 听课时弄清解决问题的思路,掌握公式推导的方法以及得到的结论,培养独立思考问题和解决问题的能力。

3. 课后及时复习并完成一定数量的习题(准备A、B两个练习本),从而巩固课堂所学的理论知识。

第一章绪论本章要紧说明观测误差的产生和分类,测量平差法研究的内容和本课程的任务。

第二章误差散布与精度指标全章共分5节,是本课程的重点内容之一。

重点:偶然误差的规律性,精度的含义以及衡量精度的指标。

难点:精度、准确度、精确度和不确定度等概念。

要求:弄懂精度等概念;深刻理解偶然误差的统计规律;牢固掌握衡量精度的几个指标。

第三章协方差传播律及权全章共分7节,是本课程的重点内容之一。

重点:协方差传播律,权与定权的常用方法,以及协因数传播律。

难点:权,权阵,协因数和协因数阵等重要概念的定义,定权的常用方法公式应用的条件,以及广义传播律(协方差传播律和协因数传播律)应用于观测值的非线性函数情况下的精度评定问题。

要求:通过本章的学习,弄清协因数阵,权阵中的对角元素与观测值的权之间的关系;能牢固地掌握广义传播律和定权的常用方法的全部公式,并能熟练地应用到测量实践中去,解决各类精度评定问题。

第四章平差数学模型与最小二乘原理全章共分5节。

重点:测量平差的基本概念,四种基本平差方法的数学模型和最小二乘原理。

难点:函数模型的线性化,随机模型。

要求:牢固掌握本章的重点内容;深刻理解最小二乘原理中“最小”的含义;关于较简单的平差问题,能熟练地写出其数学模型。

2平差数学模型与最小二乘原理2.1 参数估计及其最优性质几何模型:包括水准网和平面控制网(包括测角网、测边网、边角网)。

每种几何模型都包含有不同的几何元素,如水准网中包括点的高程、点间的高差,平面网中包含角度、边长、边的坐标方位角以及点的二维或三维坐标等元素。

这些元素都被称为几何量。

在诸多几何量中,有的可以直接测量,有的是间接求出。

几何模型不同,它所需要知道的元素的个数与类型也不同,目标是确定几何模型的唯一性。

1.如图2-1的三角形ABC中,为了确定它的形状,只需要知道三个内角中的任意两个内角的大小就可以了。

它们都是同一类型的元素。

2.要确定该三角形的大小和形状,就必须知道三个不同的元素,即任意的一边两角、任意的两边一角或者是三边。

它们中间都至少包含一条边长该情况包含角度和边长两类元素。

3.要确定该三角形的大小、形状和它在一个特定坐标系中的位置和方向,则必须知道图中15个元素(6个坐标元素,3个内角元素,3个边长元素,3个方位角元素)中的6个不同的元素,这6个元素可以构成更多的组合,至少要包含一个点的坐标和一条边坐标方位角,它们的改变只相当于整个网在坐标系中发生了平移和旋转,并不影响该三角形的内部形状和大小。

如果A、B两点都是已知点,为确定三角形的大小、形状、位置和方向,则只需要任意两个元素就行了,如两角、两边或一边一角等。

我们把能够唯一地确定一个几何模型所必要的元素,称为必要观测元素。

必要观测个数用t表示。

例如,确定三角形的形状,必要观测元素个数t=2;确定三角形的大小和形状,必要观测元素个数t=3;确定三角形的大小、形状、位置和方向,必要观测元素个数t=6。

对于后两种情况,不仅要考虑必要观测元素的个数,还要考虑到元素的类型,否则就无法唯一地确定模型。

必要起算数据个数用d表示,水准网为1,测角网为4,测边网和边角网为3。

观测值个数用n个表示。

当n <t 时,显然无法确定模型的解;当n =t 时,则可唯一地确定该模型,但对观测结果中含有的粗差和错误都将无法发现;当n >t 时,能及时发现测量中的粗差和错误,提高观测成果的精度和可靠性。

平差计算的基本原理和方法平差计算是一种广泛应用于测量和工程领域的数学方法,用于解决数据观测值中的误差和偏差问题。

平差计算的基本原理是通过最小二乘法,以最小化观测值与计算值之间的残差平方和来确定最优解。

本文将介绍平差计算的基本原理和常用方法。

一、平差的概念和意义平差是指将不准确或不完整的观测数据进行修正和处理,使其达到最优解或近似最优解的过程。

在测量和工程领域中,由于各种误差和偏差的存在,观测数据往往具有一定的不确定性,因此需要进行平差计算来提高数据的精度和可靠性。

平差计算的结果可以用来进行工程设计、地图测绘、导航定位等各种应用。

二、平差计算的基本原理平差计算的基本原理是基于最小二乘法。

最小二乘法的核心思想是将观测值与计算值之间的残差平方和最小化,通过调整未知量的值来逼近最优解。

残差是指观测值与计算值之间的差异,而平差计算的目标就是使这些差异最小化。

平差计算的基本模型可以表示为以下方程组:A * x = L其中,A为系数矩阵,x为未知量向量,L为观测值向量。

通过解这个方程组,可以求得最优的未知量估计值x。

最小二乘法的优点是可以利用观测数据中的权重信息,将准确性较高的观测数据给予更大的权重,进一步提高计算结果的准确性。

此外,最小二乘法还具有数学上的良好性质,可以通过数学推导和求解得到闭式解,而不需要采用迭代方法。

三、平差计算的常用方法1. 三角形平差法三角形平差法是一种常用的平差计算方法,适用于测量角度和距离的观测数据。

该方法基于三角形的相似性原理,通过解析几何和三角函数等方法,将观测数据转化为方程组,并利用最小二乘法求解未知量。

2. 存储器平差法存储器平差法是一种适用于大规模观测数据的平差计算方法。

该方法通过将观测值按照一定规律存储在存储器中,然后通过循环迭代的方式逐步修正观测值和未知量的估计值,直到最终收敛。

3. 参数平差法参数平差法是一种广泛应用于工程测量领域的平差计算方法。

该方法将未知量表示为参数的形式,并利用最小二乘法求解最优的参数估计值。

《误差理论与测量平差基础》考研复习大纲(2012年)第一章、绪论(4分)了解系统误差、偶然误差、粗差及其处理方法;掌握测量平差学科的研究对象;理解测量平差任务;了解本课程的任务和内容。

第二章、误差分布与精度指标(6分)理解偶然误差的特性;掌握衡量精度的绝对指标和相对指标,精度、准确度与精确度;理解测量不确定度。

第三章、协方差传播律及权(20分)理解数学期望的传播;掌握方差协方差阵、权、权阵、协因数、协因数阵的概念及其表示方法;掌握协方差传播律及其应用;熟练掌握权与定权的常用方法,协因数、协因数传播律及其应用,理解由观测值函数的真误差估计中误差的方法;了解系统误差的传播。

第四章、平差数学模型与最小二乘原理(10分)掌握各种平差问题必要观测数,多余观测数的确定方法;掌握测量平差的函数模型,函数模型的线性化,掌握参数估计与最小二乘平差准则。

第五章、条件平差(20分)熟练掌握条件数的确定,条件平差原理;掌握各种平差问题条件方程的建立;掌握法方程的组成与解算,精度评定。

第六章、附有参数的条件平差(15分)了解附有参数的条件平差函数模型和随机模型的建立;掌握法方程的组成与解算,精度评定。

第七章、间接平差(20分)掌握间接平差原理,误差方程的建立;掌握法方程的组成与解算,精度评定;掌握间接平差应用(直接平差,三角网坐标平差,导线网间接平差,GPS 网平差)。

第八章、附有限制条件的间接平差(15分)掌握附有限制条件的间接平差原理;掌握误差方程、条件方程列立;掌握法方程的组成与解算,精度评定。

第九章、概括平差函数模型(10分)熟悉基本平差方法的概括函数模型;附有限制条件的条件平差原理,精度评定;熟悉各种平差方法的共性与特征;理解平差结果的统计性质。

第十章、误差椭圆(10分)了解点位中误差概念以及计算方法;掌握任意方向的位差计算;点位误差的极大值和极小值的计算;理解误差曲线的基本概念;掌握误差椭圆要素计算;理解点位落入误差椭圆内的概率;第十一章、平差系统的统计假设检验(10分)熟悉统计假设检验的基本方法;了解误差分布的假设检验;掌握平差模型正确性的统计检验;理解平差参数的统计检验和区间估计;了解粗差检验的数据探测法。

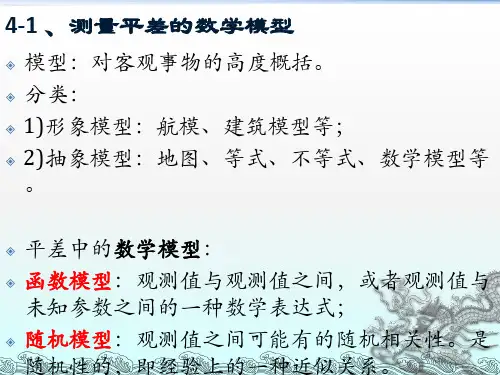

第4章平差数学模型与最小二乘原理测量———确定模型确定模型的必要元素(量、数据),其个数为t m个。

•必要元素的个数T只取决于模型本身•所有的必要元素都是彼此函数独立的量•模型中所有的量都是必要元素的函数•一个模型中函数独立的量最多只有T个•模型中作为必要元素的“量”不是唯一的必要元素分必要观测量(t 个)和必要起算数据(t o 个)。

一个测量问题中的总观测个数(n 个),则多余观测个数(r 个)相应的有总起算数据个数和多余起算数据个数。

必要观测数据个数:m o t t t =--多余起算数据个数控制网必要元素个数必要起算数据个数与类型水准网点数t=1一个点的高程测角三角网点数×2t=4一个点的坐标、一边边长和方位角⇦⇨两个已知点测边三角网点数×2t=3一个点的坐标、一边方位角边角三角网点数×2t=3一个点的坐标、一边方位角r=n-t当n<t时,不能确定平差问题的模型n =t时,能确定模型,但无检核、有无粗差不知n>t时,有多余观测,因观测误差使观测值间产生矛盾,使模型出现多解。

n>t时,通过平差处理,让观测值的平差值之间满足相应的条件关系,消除矛盾,获取模型的唯一最优解。

4-2函数模型由于只能求出真误差的估值,即真值的估值,函数模型应为:ˆ0AL A +=平差值条件:0()AV W W AL A +==+改正数条件选择t 个函数独立的参数:,这些参数刚好能够确定模型。

则函数模型为:12(,,,)t X X X1()n L F X ⨯=线性情况下111n n t t n L B X d⨯⨯⨯⨯=+ 误差方程:111111()n t t n n n n n V B X l l d L ⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=+=- o o1111()n t n t n n V B x ll BX d L L L ⨯⨯⨯⨯⨯=+=+-=-附有参数的条件平差法模型在具体平差问题中,观测次数n ,必要观测次数t ,则多余观测次数r ,再增加u 个独立参数,且0 <u <t ,则总共有r +u = c 个条件方程,一般形式是:线性情况下01111c n n c u u c c A L B X A ⨯⨯⨯⨯⨯⨯++=改正数条件方程:01111()c n c u n u c c A V B x W W AL BX A ⨯⨯⨯⨯⨯⨯++==++1(,)0c F L X ⨯=具有约束条件的间接平差法的函数模型选择u 个参数:,u>t ,且包含t 个函数独立的参数。