2016年秋新人教版七年级历史上册第15课两汉的科技和文化

- 格式:ppt

- 大小:3.66 MB

- 文档页数:18

![人教版历史七年级上册-第15课两汉的科技和文化教案[五篇范文]](https://uimg.taocdn.com/a0de2d64c950ad02de80d4d8d15abe23482f03fc.webp)

人教版历史七年级上册-第15课两汉的科技和文化教案[五篇范文]第一篇:人教版历史七年级上册-第15课两汉的科技和文化教案第15课两汉的科技和文化(1课时)【学习目标】1.通过阅读课文,了解西汉时期的科学技术医学成就和文化成就,包括造纸术的发明和改进,张仲景和华佗,司马迁和《史记》,佛教和道教。

2.通过引导学会阅读历史校本教材、观察汉代造纸示意图,了解造纸的工序。

培养学生的观察和想象能力。

3.通过学习西汉时期的科技文化,对学生进行初步的科技教育,使学生认识到当时我们科技文化在世界的领先地位和中华民族对人类文明的巨大贡献,从而激发学生的爱国主义情感。

【学习重点】造纸术的发明和改进。

【学习难点】历史巨著《史记》的地位及影响。

情景导入生成问题今天,我们所学的课本、所用的练习本、阅读的各种报刊、杂志等都离不开“纸”。

“纸”广泛应用于我们的生活,那么大家知道纸是怎样发明的吗?自学互研生成新知知识模块一造纸术的发明自主阅读课本P67~68内容,完成第1~2题。

1.世界上已知最早的纸是什么时期的什么纸?谁在什么时候改进了造纸术?这种纸有什么特点?造纸术改进的意义是什么?西汉早期的麻纸。

东汉,蔡伦,特点:原料容易找到,又很便宜,质量也提高了。

意义:是我国人民对世界文化的巨大贡献。

2.纸发明之前,中国人写字曾经用过哪些书写材料?和纸相比这些书写材料有哪些不足之处?书写材料:龟甲或兽骨、青铜器、竹木简、帛等。

成本高、贵重不方便携带、不易推广等缺点;纸不仅携带方便,而且造价低廉,纸的出现大大便利了人们的书写,有利于人类文化的传播。

知识模块二张仲景与华佗自主阅读课本P69内容,完成第3题。

3.华佗和张仲景有哪些主要的医学成就?华佗:擅长外科手术,制成全身麻醉药剂“麻沸散”,编创“五禽戏”。

张仲景:《伤寒杂病论》,书中全面阐述了中医的理论和治病原则,后世尊称他为“医圣”。

知识模块三历史巨著《史记》自主阅读课本P70内容,完成第4~5题。

第15课:两汉的科技和文化课程标准:知道造纸术的发明对传播文化的作用;讲述张仲景和华佗的故事。

知道司马迁和《史记》;知道佛教的传入和道教的产生。

教材分析:本课主要介绍两汉的科技和文化,包括的内容:造纸术的发明、张仲景和华佗、历史巨著《史记》、道教和佛教。

联系到当时的时代背景,在秦汉时期,中国建立中央集权制度,完成了国家的大一统,推动了科技、文学、宗教的发展,反过来文化、科技的发展又促进了国家的进步。

学情分析:学生们经过半个学期的学习,对许多历史人物贡献等常识性的问题有了一定的了解,本课属于时代性总结,对一个时期的史学、医学、宗教、科技的系统性总结。

学生完全可以发挥自己的主观能动性,通过老师的设计,去完成本课的学习。

教学目标:知识与技能:通过本课的学习,使学生比较系统地了解两汉时期的科学技术成就和医学成就,包括造纸术的发明和改进、张仲景和华佗。

通过本课的教学,使学生了解佛教传入和道教兴起的简要史实;了解司马迁的生平事迹及其撰写的《史记》的主要内容。

过程与方法: 通过对佛教和道教在我国得以传播的原因及所产生的影响的分析,培养学生初步运用历史唯物主义有关社会意识理论分析历史文化现象的能力。

情感态度价值观:了解司马迁写作《史记》的背景,领会司马迁著史的宗旨。

通过改进造纸术、发明麻沸散,著有《伤寒杂病论》,了解蔡伦、华佗、张仲景的历史贡献。

教学重点:造纸术的发明和改进、以《史记》为代表的史学成就。

教学难点:宗教得以传播的原因和对我国古代社会发展产生的影响。

教学过程:新课预习1、在纸问世之前,人们甲骨、简帛作为书写材料,或者将文字铸造在青铜器上形成金文。

西汉时期,人们发明了造纸术,东汉时期,蔡伦改进了造纸术,成为人们广泛书写的材料,便利文化传播。

2、东汉名医张仲景著有《伤寒杂病论》发展了中医理论和治疗方法,张仲景被后世成为医圣。

东汉末年华佗擅长用针灸、汤药为人治病,并发明麻沸散,实施外科手术。

华佗模仿熊、虎、猿、鸟、鹿五种动物的活动姿态,创造出五禽戏,帮助人们强身健体。

第15课《两汉的科技和文化》1.有一位老中医善于养生之道,每天坚持锻炼,其所表现出来的虎、熊、鹿、猿、鸟各种形态惟妙惟肖,许多一同晨练的人为之叹服。

请问这套体操是古代哪位医家创编的?()2.战国时,诸子各派游说、讲学时,随身携带的各种著作和典籍往往要用车搬运,很不方便。

后来促使这一现象发生根本变化的发明是()A.造纸术B.火药C.印刷术D.指南针3.俗语“家家观世音,人人阿弥陀”一定程度上反映了佛教在中国民间的盛行。

请问佛教传入我国是在()A.秦朝时期B.西汉时期C.魏晋时期D.隋唐时期4.《史记》是我国历史上第一部记传体通史,可以从书中查阅的史实有()①商汤灭夏②齐桓公称霸③商鞅变法④赤壁之战A.①②④B.②③④C.①②③D.①③④5.戴佳同学在图书馆看到一本没有封面的古代史书,目录如右图,根据所学知识判断这本史书应是()A.《论语》B.《伤寒杂病论》C.《史记》D.《资治通鉴》正反馈。

识巩固检测,迁移运用。

板书部分资料:1.《西游记》作为中国四大名著之一,蕴含了许多学派的思想,有对佛教尊崇的描写,有对道家修行求长生的描述,同时还把儒家思想融入其中。

首先《西游记》主要是描写师徒五人取经路上的经历,取经路就是反映他们在一次次经历磨难最后到灵山感悟到最终的解悟,修成正果的过程。

这本身就反映一种佛家修行的理念。

除了对于佛教的描写,小说中还有许多对于道教的描述,如对太上老君炼制仙丹等内容。

中国自汉武帝罢黜百家,独尊儒术之后,儒家思想在中国开始处于一种主流地位,《西游记》中在唐僧被黄袍怪变成老虎,白龙马劝猪八戒去请孙悟空时就说“大师兄是有仁有义的美猴王”。

而孔子思想的核心即是“仁”。

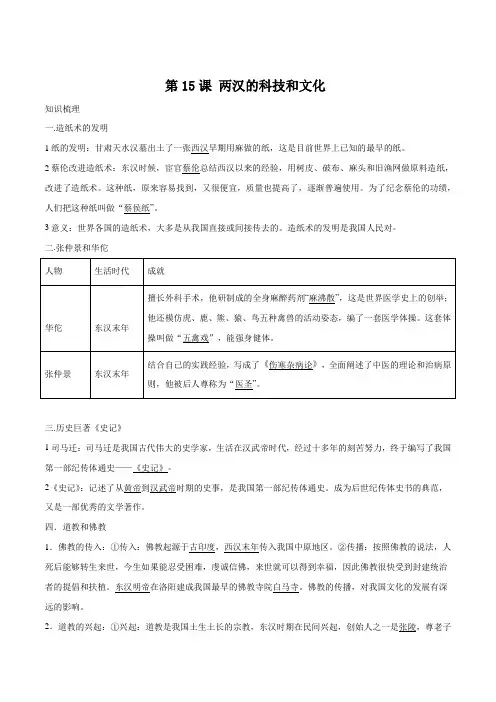

第15课 两汉的科技和文化知识梳理一.造纸术的发明1纸的发明:甘肃天水汉墓出土了一张西汉早期用麻做的纸,这是目前世界上已知的最早的纸。

2蔡伦改进造纸术:东汉时候,宦官蔡伦总结西汉以来的经验,用树皮、破布、麻头和旧渔网做原料造纸,改进了造纸术。

这种纸,原来容易找到,又很便宜,质量也提高了,逐渐普遍使用。

为了纪念蔡伦的功绩,人们把这种纸叫做“蔡侯纸”。

3意义:世界各国的造纸术,大多是从我国直接或间接传去的。

造纸术的发明是我国人民对。

二.张仲景和华佗三.历史巨著《史记》1司马迁:司马迁是我国古代伟大的史学家,生活在汉武帝时代,经过十多年的刻苦努力,终于编写了我国第一部纪传体通史——《史记》。

2《史记》:记述了从黄帝到汉武帝时期的史事,是我国第一部纪传体通史。

成为后世纪传体史书的典范,又是一部优秀的文学著作。

四.道教和佛教1.佛教的传入:①传入:佛教起源于古印度,西汉末年传入我国中原地区。

②传播:按照佛教的说法,人死后能够转生来世,今生如果能忍受困难,虔诚信佛,来世就可以得到幸福,因此佛教很快受到封建统治者的提倡和扶植。

东汉明帝在洛阳建成我国最早的佛教寺院白马寺。

佛教的传播,对我国文化的发展有深远的影响。

2.道教的兴起:①兴起:道教是我国土生土长的宗教,东汉时期在民间兴起,创始人之一是张陵,尊老子为教主,称他为“太上老君”。

②教义:主张修身养性,炼制丹药,以求得道成仙,这迎合封建统治者追求长生不老的欲望。

统治者利用道德统治人民,允许各地建道观。

③影响:道教对我国文化也有深远的影响。

课堂预习知识点一造纸术的发明1甘肃天水汉墓出土了一张西汉早期用麻做的纸,这是目前世界上已知的最早的纸。

2东汉时期,宦官蔡伦总结了劳动人民的经验,改进了造纸术,为了纪念蔡伦的功绩,人们把这种纸叫“蔡侯纸”。

知识点二张仲景和华佗3.华佗制成了全身麻醉药剂“麻沸散”,这是世界医学史上的创举。

他还创制医疗体操,名为“五禽戏”。

4.东汉时张仲景著有《伤寒杂病论》一书,他在书中全面阐述了中医理论和治病原则。

人教版历史七年级上册(2016年新编)《第15课两汉的科技和文化》(说课稿)一. 教材分析《人教版历史七年级上册(2016年新编)》第15课《两汉的科技和文化》的内容,主要介绍了两汉时期的科技和文化发展。

这一时期,我国古代科技和文化达到了一个较高的水平,对后世产生了深远的影响。

教材通过介绍这一时期的代表性人物和科技成就,让学生了解我国古代科技的辉煌,培养学生的民族自豪感。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对我国古代历史有一定的了解。

但他们对两汉时期科技和文化的认识可能还不够深入,需要通过本节课的学习,进一步拓展和加深对这一时期科技和文化的认识。

同时,学生对历史人物和科技成就的学习,有助于激发他们对历史的兴趣,提高历史素养。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解两汉时期的科技和文化成就,认识这一时期在我国古代科技史上的地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,培养学生的史料分析能力和历史思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史,为我国古代科技的辉煌成就而自豪的情感。

四. 说教学重难点1.教学重点:两汉时期的科技和文化成就。

2.教学难点:对两汉时期科技和文化成就的理解和运用。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、教师讲解相结合的方法,引导学生主动参与课堂,提高学生的历史素养。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、地图等教学资源,丰富教学内容,增强学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示两汉时期的的历史场景,引导学生进入学习氛围。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解两汉时期的科技和文化成就。

3.合作探讨:分组讨论,引导学生深入分析两汉时期的科技和文化特点。

4.教师讲解:针对学生讨论中的问题,进行讲解,解答学生的疑问。

5.案例分析:通过分析两汉时期的典型人物和科技成就,让学生感受这一时期科技和文化的辉煌。

6.总结提升:对本节课的内容进行总结,强调两汉时期在我国古代科技史上的地位。

第15课两汉的科技和文化尊敬的各位评委和老师,上午好,今天我说课的题目是《两汉的科技和文化》,下面我将从教材分析,教法和学法分析,教学过程以及教学反思四个方面来阐述我对本节课的理解与设计。

一、教材分析:教材分析体现在以下几个方面1、课标要求:知道司马迁和《史记》;知道造纸术的发明对传播文化的作用;讲述X仲景和华佗的故事。

课程标准是教材编写的依据,也是考纲编写的依据,同时也是本课学习的导航。

2、本课的地位和作用从世界科技文化史上来看,两汉时期的科技文化在当时世界处于领先地位。

从单元内容上看,前面学习了两汉时期的政治与经济,本节课学习两汉的文化科技,两汉政治统一经济繁荣为两汉科技文化创造了有利条件,而两汉的科技文化是两汉政治经济繁荣的反映,因此,本节课与前面所学内容起到相呼应的作用。

3、教学目标:依据课标要求,本课教学内容以及农村中学学生身心发展和已有的知识水平,我制定了以下三个目标:知识与能力:识记造纸术的发明和改进概况,了解华佗和X仲景及其医学成就,理解科学家严谨的治学态度。

知道司马迁生平以及《史记》,掌握用历史的眼光分析和评价历史人物的方法,了解佛教的传入和道教的兴起。

过程与方法:通过多媒体手段,情景创设等方法,学习分析造纸术的过程以及对世界文明的贡献。

通过角色体验司马迁,学会用历史眼光评价历史人物的方法。

情感态度与价值观:了解华佗,X仲景,司马迁以及《史记》,培养学生勇于追求真理的精神,形成严谨某某的学风。

通过对造纸术的认知,是学生感受中华民族对人类文明的巨大贡献,激发学生的爱国主义情感。

4、教学重难点教学重点:造纸术的发明和改进,司马迁和《史记》依据:1、课标要求2、造纸术是中国四大发明之一,不仅推动着中国文化的发展,也推动中世界文明的进程,为之后九年级甚至高中内容的学习打下基础。

司马迁和《史记》在我国史学史和文学史都享有很高的地位。

突破:农村学生的学情的限制,通过多媒体展示等活动,感受造纸术发明和改进,通过情景创设,感受司马迁严谨勤奋的作风。

第15课两汉的科技和文化1.知道造纸术的发明对传播文化的作用。

2.讲述张仲景和华佗的故事。

3.知道司马迁和《史记》。

知识与技能1.知道造纸术的发明和改进,通过比较“蔡侯纸”和以前的书写材料,了解造纸术对文化传播的作用。

2.知道张仲景和华佗的主要成就。

3.知道司马迁和《史记》。

4.知道道教的兴起和佛教的传人。

过程与方法1.通过阅读课文,结合造纸术发明相关的图片、图表等历史资料,探寻造纸术发明、改进的轨迹,在比较中畅谈造纸术发明对世界文明的贡献,学会比较分析问题的方法。

2.通过讲述课前收集的有关资料,了解张仲景、华佗的主要医学成就及事迹,提高表达能力,学会收集和整理历史信息的方法。

3.整理两汉时期造纸术、医学和史学等科技、文化方面的成就,并制成简单的表格,学会归纳历史知识的方法。

情感、态度与价值观通过本课的学习,使学生认识到两汉时期文化与科技的魅力,加深对中国历史和文化的认同感,增强民族自信心,树立民族自豪感。

重点造纸术的发明、改进;张仲景和华佗及其成就;司马迁和《史记》。

难点科技与文化的繁荣是建立在国家统一、经济繁荣的基础上的。

两汉是中国一个重要的“大一统”时期,两汉对中国的历史产生了深远影响,这一时期的科技与文化更是在历史长河中熠熠生辉,这节课就让我们打开时光隧道去感受一下两汉科技与文化的魅力吧。

一、造纸术的发明1.造纸术的发明材料一书写材料的变化陶器―→龟甲、兽骨―→青铜器―→竹木简、帛材料二蔡伦想出一种方法,用树皮、麻头以及破布、旧渔网造成纸。

元兴(汉和帝年号)元年上奏皇帝,皇帝夸赞他的才能,从此都采用他造的纸,所以天下都说“蔡侯纸”。

【问题探究】(1)在纸发明以前,用做书写的材料有何缺点?答案提示:陶器不易保存;甲骨数量少,不易找到;青铜器贵重;竹木简笨重;帛价格昂贵,都不利于文化的传播。

(2)结合材料一、二,我国书写材料是怎样演变的?这种变化有何意义?答案提示:陶器龟甲、兽骨青铜器竹木简丝帛纸意义:随着技术的改进,书写材料的成本逐渐降低,使文化传播的速度更快,范围更广。

历史人教七年级上册(2016年新编)《第15课两汉的科技和文化》(教学设计)一. 教材分析本课是历史人教七年级上册的第十五课,主要讲述了我国两汉时期的科技和文化成就。

教材内容主要包括以下几个方面:1.两汉时期的农业技术发展,如耕作工具的改进、农田水利工程的兴修等。

2.手工业技术的进步,如铁器的广泛使用、纺织技术的提高等。

3.两汉时期的医学成就,如黄帝内经的编纂、华佗的麻沸散等。

4.文学艺术的发展,如汉赋、唐诗等。

5.科学技术的传播和交流,如丝绸之路的作用等。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于我国的历史文化有一定的了解。

但他们对两汉时期科技和文化的具体内容可能较为陌生,需要通过本课的学习来深化理解。

同时,学生对于历史事件和人物的学习兴趣浓厚,可以通过讲述历史故事、展示历史图片等方式激发他们的学习兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:了解两汉时期的科技和文化成就,认识其在我国历史发展中的重要地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史文化的情感,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.重点:两汉时期的科技和文化成就。

2.难点:对两汉时期科技和文化成就的理解和运用。

五. 教学方法1.讲授法:讲解两汉时期的科技和文化成就,引导学生理解。

2.自主学习法:让学生自主阅读教材,总结两汉时期的科技和文化成就。

3.合作探讨法:分组讨论,引导学生深入分析两汉时期的科技和文化成就。

六. 教学准备1.教材:历史人教七年级上册。

2.课件:制作课件,展示两汉时期的科技和文化成就的相关图片、图表等。

3.资料:收集两汉时期的科技和文化成就的相关资料,如历史故事、人物传记等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)讲述两汉时期的历史背景,引导学生进入学习状态。

2.呈现(10分钟)展示两汉时期的科技和文化成就的相关图片、图表等,让学生初步感知。