古诗词倒装现象

- 格式:ppt

- 大小:92.50 KB

- 文档页数:9

【诗词微塾】古诗词写作之倒装诗词微塾古诗词写作之倒装“倒装”又叫“颠倒”,即古人在写作时为了文章表达的需要,特意将某个词、某个句子语序颠倒的一种修辞手法。

在古诗中我们经常会遇到这种修辞手法,然而很多人虽然发现了这一特点,却经常把它和文言文中的倒装句混同起来理解,这种理解是有偏颇的。

那么如何来认识和理解古诗词中所出现的倒装呢?下面谈谈笔者的看法。

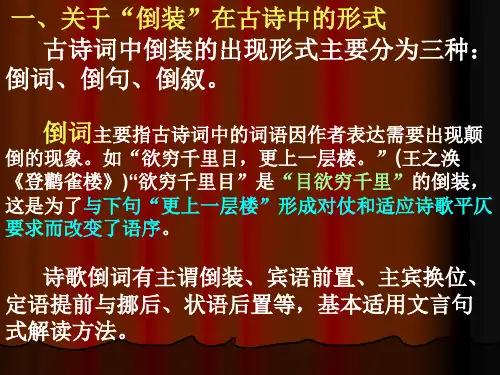

一、关于“倒装”在古诗中的形式古诗词中倒装的出现形式主要分为三种:倒词、倒句、倒叙。

倒词主要指古诗词中的词语因作者表达需要出现颠倒的现象。

如“欲穷千里目,更上一层楼。

”(王之涣《登鹳雀楼》)“欲穷千里目”是“目欲穷千里”的倒装,这是为了与下句“更上一层楼”形成对仗和适应诗歌平仄要求而改变了语序。

倒句又称倒装句。

倒句是指诗人因表达的需要而改变诗歌句子的关系,一般是倒置诗歌当中相临两句的顺序。

如李白词《忆秦娥》——“箫声咽,秦娥梦断秦楼月。

”其正确语序应为:“秦娥梦断秦楼月,箫声咽。

”这里出现了因果倒装,作者为了与下句“咸阳古道音尘绝。

音尘绝”形成对仗和韵律上与后句“秦楼月,年年柳色,灞陵伤别”形成顶真修辞的需要而改变语序。

倒叙主要指诗人因诗词结构的需要而改变常见的表达方式。

这种情况在叙事抒情类诗歌中常用,如唐刘禹锡的《柳枝词》:“清江一曲柳千条,二十年前旧板桥。

曾与美人桥上别,恨无消息到今朝。

”此诗由清江碧柳忆“二十年前”之事,这样开篇就能引人入胜。

该诗采用“今——昔——今”相对比的方式可以更突出今日的遗憾情感,章法上回环婉曲,收到了曲尽其妙的表达效果。

二、关于“倒装”在古诗词中的出现情况及作用分析(一)为符合声律的要求而出现颠倒词句的情况这种现象主要是因为诗词有其严格的格律限制,诗词需要符合韵律规则——押韵和平仄。

因此,作者在表达时就出现了词语的倒置。

如:“竹喧归浣女,莲动下渔舟。

”(王维《山居秋暝》)——竹林中说笑喧闹,是洗衣服的女子归来了;水面上荷花摇动,是打鱼的小船从远处划过来了。

诗联的修辞手法之三:倒装倒装就是将正常的词语或是语句顺序颠倒过来,而达到调和声律或是强调语意的目的。

(一)按照倒装字词句分类,倒装分为字的倒装、词语的倒装和语句的倒装。

1、字的倒装,就是习惯的词语结构顺序颠倒过来,如将“东西”说成“西东”,将“天地”说出地天,通常这种倒装的目的只是为了调节声律或是押韵的需要。

如杜甫《所思》“徒劳望牛斗”中将星宿名“斗牛”说成“牛斗”,目的就是为了调节声律;再如白居易《寄献裴令公》“美景从游遨”将“遨游”说成“游遨”目的是为了押韵。

字的倒装在楹联中使用也是非常广泛,主要是为了对仗和声律的需要,我们称之为错位对。

如“五风十雨梅黄节,二水三山李白诗”上联为了对仗将“黄梅”错位为“梅黄”,再如谐音嵌字程砚秋联“艳色天下重,秋声海上来”将“上海”错位成“海上”。

2、词语的倒装。

倒装的目的无非是调和声韵和着重语意。

(1)主谓倒置(包括否定词前置)。

为了强调谓语,有时将谓语置于主语之前,如《工之侨献琴》“悲哉,世也”,这仅仅是因为语言表达的需要。

又如“风月满楼,邀我两三知己;诗书入盏,续谁尺寸断肠。

”其中“邀我”就是“我邀”,“续谁”就是“谁续”,这样倒装过后使得联句的声律合乎交替律,同时也着重了谓词,在句意上更能和前一分句予以承接。

《诗经·硕鼠》句“三岁贯汝,莫我肯顾。

”中“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”,其否定词“莫”前置是为了强调语气。

(2)宾语前置(包括定语后置)。

目的主要是为了强调和凸显宾语,如王勃《送杜少府》句“城阙辅三秦,风烟望五津”就是将宾语“城阙”和“风烟”前置加以强调。

很多时候定语后置就类似于将定语当做谓词使用了,特别是形容词行定语后置。

如“清风两岸,烟雨一江”将定语“两岸”和“一江”后置,再如“楼台寂寞生风月,云水苍茫有圣贤”中定语“寂寞”、“苍茫”就基本充当谓词作用了。

(3)状语后置。

现代汉语中状语置于谓语之前,若置于位于之后便是补语,因此就不做论述。

例谈古诗词中的“倒装”“倒装”又叫“颠倒”,即古人在写作时为了文章表达的需要,特意将某个词、某个句子语序颠倒的一种修辞手法。

在古诗中我们经常会遇到这种修辞手法,然而很多人虽然发现了这一特点,却经常把它和文言文中的倒装句混同起来理解,这种理解是有偏颇的。

那么如何来认识和理解古诗词中所出现的倒装呢?下面谈谈笔者的看法。

一、关于“倒装”在古诗中的形式古诗词中倒装的出现形式主要分为三种:倒词、倒句、倒叙。

倒词主要指古诗词中的词语因作者表达需要出现颠倒的现象。

如“欲穷千里目,更上一层楼。

”(王之涣《登鹳雀楼》)“欲穷千里目”是“目欲穷千里”的倒装,这是为了与下句“更上一层楼”形成对仗和适应诗歌平仄要求而改变了语序。

倒句又称倒装句。

倒句是指诗人因表达的需要而改变诗歌句子的关系,一般是倒置诗歌当中相临两句的顺序。

如李白词《忆秦娥》——“箫声咽,秦娥梦断秦楼月。

”其正确语序应为:“秦娥梦断秦楼月,箫声咽。

”这里出现了因果倒装,作者为了与下句“咸阳古道音尘绝。

音尘绝”形成对仗和韵律上与后句“秦楼月,年年柳色,灞陵伤别”形成顶真修辞的需要而改变语序。

倒叙主要指诗人因诗词结构的需要而改变常见的表达方式。

这种情况在叙事抒情类诗歌中常用,如唐刘禹锡的《柳枝词》:“清江一曲柳千条,二十年前旧板桥。

曾与美人桥上别,恨无消息到今朝。

”此诗由清江碧柳忆“二十年前”之事,这样开篇就能引人入胜。

该诗采用“今——昔——今”相对比的方式可以更突出今日的遗憾情感,章法上回环婉曲,收到了曲尽其妙的表达效果。

二、关于“倒装”在古诗词中的出现情况及作用分析(一)为符合声律的要求而出现颠倒词句的情况这种现象主要是因为诗词有其严格的格律限制,诗词需要符合韵律规则——押韵和平仄。

因此,作者在表达时就出现了词语的倒置。

如:“竹喧归浣女,莲动下渔舟。

”(王维《山居秋暝》)——竹林中说笑喧闹,是洗衣服的女子归来了;水面上荷花摇动,是打鱼的小船从远处划过来了。

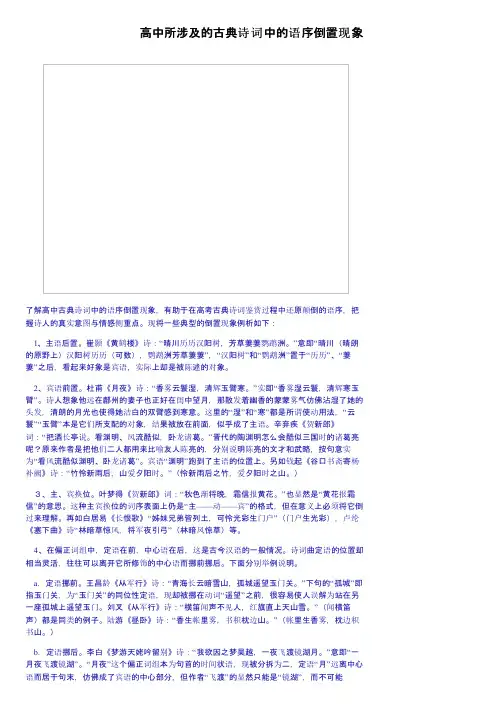

高中所涉及的古典诗词中的语序倒置现象了解高中古典诗词中的语序倒置现象,有助于在高考古典诗词鉴赏过程中还原颠倒的语序,把握诗人的真实意图与情感侧重点。

现将一些典型的倒置现象例析如下:1、主语后置。

崔颢《黄鹤楼》诗:“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

”意即“晴川(晴朗的原野上)汉阳树历历(可数),鹦鹉洲芳草萋萋”,“汉阳树”和“鹦鹉洲”置于“历历”、“萋萋”之后,看起来好象是宾语,实际上却是被陈述的对象。

2、宾语前置。

杜甫《月夜》诗:“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

”实即“香雾湿云鬟,清辉寒玉臂”。

诗人想象他远在鄜州的妻子也正好在闺中望月,那散发着幽香的蒙蒙雾气仿佛沾湿了她的头发,清朗的月光也使得她洁白的双臂感到寒意。

这里的“湿”和“寒”都是所谓使动用法,“云鬟”“玉臂”本是它们所支配的对象,结果被放在前面,似乎成了主语。

辛弃疾《贺新郎》词:“把酒长亭说。

看渊明、风流酷似,卧龙诸葛。

”晋代的陶渊明怎么会酷似三国时的诸葛亮呢?原来作者是把他们二人都用来比喻友人陈亮的,分别说明陈亮的文才和武略,按句意实为“看风流酷似渊明、卧龙诸葛”。

宾语“渊明”跑到了主语的位置上。

另如钱起《谷口书斋寄杨补阙》诗:“竹怜新雨后,山爱夕阳时。

”(怜新雨后之竹,爱夕阳时之山。

)3、主、宾换位。

叶梦得《贺新郎》词:“秋色渐将晚,霜信报黄花。

”也显然是“黄花报霜信”的意思。

这种主宾换位的词序表面上仍是“主——动——宾”的格式,但在意义上必须将它倒过来理解。

再如白居易《长恨歌》“姊妹兄弟皆列土,可怜光彩生门户”(门户生光彩),卢纶《塞下曲》诗“林暗草惊风,将军夜引弓”(林暗风惊草)等。

4、在偏正词组中,定语在前,中心语在后,这是古今汉语的一般情况。

诗词曲定语的位置却相当灵活,往往可以离开它所修饰的中心语而挪前挪后。

下面分别举例说明。

a.定语挪前。

王昌龄《从军行》诗:“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

”下句的“孤城”即指玉门关,为“玉门关”的同位性定语,现却被挪在动词“遥望”之前,很容易使人误解为站在另一座孤城上遥望玉门。

诗词中的“倒装”句式如何赏析关键信息项:1、倒装句式的定义及分类:____________________________2、倒装句式的常见形式:____________________________3、倒装句式在诗词中的作用:____________________________4、赏析倒装句式的方法和技巧:____________________________5、举例说明不同类型倒装句式的赏析:____________________________1、倒装句式的定义及分类11 倒装句式是指诗人为了达到某种艺术效果,有意改变句子成分的正常语序,使其在形式和意义上产生独特的表现力。

111 主谓倒装,即主语和谓语的位置颠倒。

112 宾语前置,将宾语置于动词或介词之前。

113 状语后置,把状语放在中心语之后。

114 定语后置,定语置于中心语之后。

2、倒装句式的常见形式21 主谓倒装例如“竹喧归浣女,莲动下渔舟”,正常语序应为“浣女归竹喧,渔舟下莲动”,诗人通过主谓倒装,先描绘环境的动态,再引出人物,增强了画面的生动性和节奏感。

“故国神游,多情应笑我,早生华发”,应为“神游故国,应笑我多情,早生华发”,这种倒装突出了诗人的自我感慨。

22 宾语前置“何以解忧?唯有杜康”,正常语序是“以何解忧?唯有杜康”,通过宾语前置,强调了“何”,即什么能解忧的疑问。

“不吾知其亦已兮,苟余情其信芳”,应为“不知吾其亦已兮,苟余情其信芳”,宾语前置加强了诗人不被理解的悲愤之情。

23 状语后置“簌簌衣巾落枣花,村南村北响缫车”,正常语序为“枣花簌簌落衣巾,缫车村南村北响”,状语后置使读者先感受到枣花飘落的情景,再听到缫车的声音,更富有层次感。

“晓看红湿处,花重锦官城”,应为“晓看处红湿,锦官城花重”,后置的状语突出了雨后花朵湿润、沉重的状态。

24 定语后置“客有吹洞箫者”,正常语序为“有吹洞箫之客”,定语后置使“吹洞箫”这一特征更加突出,吸引读者的注意。

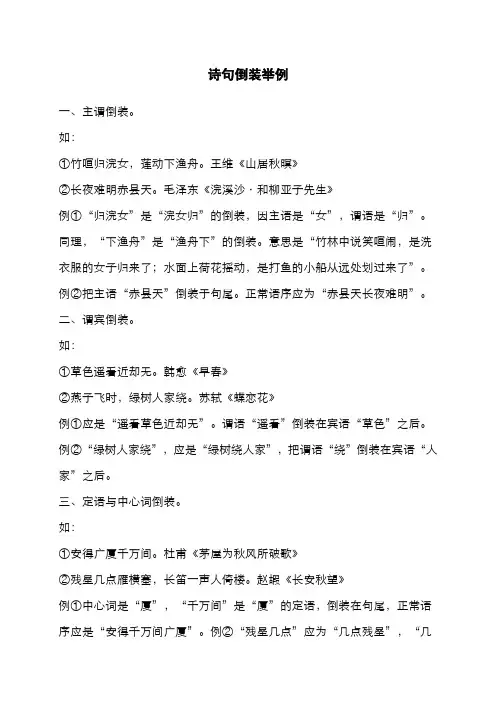

诗句倒装举例一、主谓倒装。

如:①竹喧归浣女,莲动下渔舟。

王维《山居秋暝》②长夜难明赤县天。

毛泽东《浣溪沙·和柳亚子先生》例①“归浣女”是“浣女归”的倒装,因主语是“女”,谓语是“归”。

同理,“下渔舟”是“渔舟下”的倒装。

意思是“竹林中说笑喧闹,是洗衣服的女子归来了;水面上荷花摇动,是打鱼的小船从远处划过来了”。

例②把主语“赤县天”倒装于句尾。

正常语序应为“赤县天长夜难明”。

二、谓宾倒装。

如:①草色遥看近却无。

韩愈《早春》②燕子飞时,绿树人家绕。

苏轼《蝶恋花》例①应是“遥看草色近却无”。

谓语“遥看”倒装在宾语“草色”之后。

例②“绿树人家绕”,应是“绿树绕人家”,把谓语“绕”倒装在宾语“人家”之后。

三、定语与中心词倒装。

如:①安得广厦千万间。

杜甫《茅屋为秋风所破歌》②残星几点雁横塞,长笛一声人倚楼。

赵嘏《长安秋望》例①中心词是“厦”,“千万间”是“厦”的定语,倒装在句尾,正常语序应是“安得千万间广厦”。

例②“残星几点”应为“几点残星”,“几点”是“残星”的定语,倒装在中心词后;“一声”是“长笛”的定语,应放在“长笛”的前面。

四、状语与中心词倒装。

如:①僧敲月下门。

贾岛《题李凝幽居》②气吞万里如虎。

辛弃疾《京口北固亭怀古》例①“僧敲月下门”应为“僧月下敲门”。

状语“月下”,倒装在中心词“敲”之后。

例②“气吞万里如虎”应为“如虎气吞万里”,状语“如虎”倒装在中心词“吞”之后。

另外,还有两种出现频率较少的倒装句,这里一并谈谈。

五、主宾倒装。

如:严霜结庭兰。

《孔雀东南飞》句中的“兰”是主语,“结”是谓语,“霜”是宾语。

原句主语和宾语语序倒装,正常语序应是“庭兰结严霜”,意为“院子里的兰花结上了厚厚的霜”。

六、补语与中心词倒装。

如:岭上晴云披絮帽,树头初日挂铜钲。

苏轼《新城道中》正常的语序应是“晴云絮帽披岭上,初日铜钲挂树头。

”意为“晴云象絮帽一样披在岭上,初日象铜钲一般挂在树头”。

句中作为补语的“岭上”“树头”都倒装在句首。

古典诗词中的倒装现象古典诗词中的倒装现象一、要点解说:1.主语后置。

崔颢《黄鹤楼》:“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

”意即“晴川(晴朗的原野上)汉阳树历历(可数),鹦鹉洲芳草萋萋”,“汉阳树”和“鹦鹉洲”置于“历历”、“萋萋”之后,看起来象是宾语,实际上却是被陈述的对象。

2.宾语前置:杜甫《月夜》诗:“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒。

”实即“香雾湿云鬟,清辉寒玉臂”。

诗人想象他远在鄜州的妻子也正好在闺中望月,那散发着幽香的蒙蒙雾气仿佛沾湿了她的头发,清朗的月光也使得她洁白的双臂感到寒意。

这里的“湿”和“寒”都是所谓使动用法,“云鬟”“玉臂”本是它们所支配的对象,结果被放在前面,似乎成了主语。

辛弃疾《贺新郎》词:“把酒长亭说。

看渊明、风流酷似,卧龙诸葛。

”晋代的陶渊明怎么会酷似三国时的诸葛亮呢?原来作者是把他们二人都用来比喻友人陈亮的,分别说明陈亮的文才和武略,按句意实为“看风流酷似渊明、卧龙诸葛”。

宾语“渊明”跑到了主语的位置上。

另如钱起《谷口书斋寄杨补阙》诗:“竹怜新雨后,山爱夕阳时。

”(怜新雨后之竹,爱夕阳时之山。

)3.主、宾换位。

叶梦得《贺新郎》词:“秋色渐将晚,霜信报黄花。

”也显然是“黄花报霜信”的意思。

这种主宾换位的词序表面上仍是“主—动—宾”的格式,但在意义上必须将它倒过来理解。

再如白居易《长恨歌》“姊妹兄弟皆列土,可怜光彩生门户”(门户生光彩),卢纶《塞下曲》诗“林暗草惊风,将军夜引弓”(林暗风惊草)等。

4、定语的位置。

在偏正词组中,定语在前,中心语在后,这是古今汉语的一般情况。

诗词曲定语的位置却相当灵活,往往可以离开它所修饰的中心语而挪前挪后。

5.以宾语面貌出现的状语。

“人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

” “笑春风”表面上是动宾词组,实际上“秋风”、“春风”都不受“动”、“笑”的支配,而是分别表示“在秋风中动”、“在春风中笑”的意思。

这类情况在诗词中比较常见,例如:杜甫《秋兴》八首之二:“千家山郭静朝晖,日日江楼坐翠微。

古诗倒装句式顿新波在浩如烟海、异彩纷呈的中国古典文学作品中,诗词占据着十分重要的地位。

由于诗词要在极为有限的词句里,借助客观景物和主观意象的描写,曲折含蓄地表现丰富的思想内容,酣畅淋漓地抒发真挚的情怀。

因此,常突破常规,或改变句子成分的位置,或改变词语的搭配习惯,从而形成有别于散文的特有的语法体系。

学习和研究诗词的语法特点,有助于我们全面而正确地把握作品的思想内容。

在此,笔者仅就诗词的倒装现象及其作用略作阐述。

一、谓语的倒装“山暝听猿愁,沧江急夜流”。

(孟浩然《宿桐庐江》)“急夜流”为“夜急流”的倒装。

“夜急流”仅能陈述水流的状态而已,而“急夜流”将视觉(“夜流”)与听觉(“急”)结合起来了,增加了诗句的容量,此外还与“听猿愁”和谐一致。

“竹喧归浣女,莲动下渔舟”。

(王维《山居秋暝》)由于韵律的限制,诗人将作谓语的“归”和“下”分别提到了各自的主语之前。

“留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼”。

(杜甫《江畔独步寻花》)“留连戏蝶”、和“自在娇莺”分别为“戏蝶留连”、“娇莺自在”的倒装。

“留连”由“时时舞”为所感,“自在”由“恰恰啼”所闻感。

“时时舞”为所见,“恰恰啼”为所以闻。

所感、所见、所闻交织于一联。

诗人将“留连”、“自在”用于句首,渲染了一种和谐的气氛。

“碧知湖外草,红见海东云”。

(杜甫《晴》)意为“湖外草碧,海东云红”。

而诗人将“碧”与“红”用于句首,并由此引出地点和事物,给人以色彩明丽的美感。

“寥落古行宫,宫花寂寞红”。

(元稹《行宫》)首句为“古行宫寥落”的倒装。

诗人将“寥落”提于句首,不仅渲染了一种凄凉冷落的气氛,而且使“古行宫”与“宫花”构成顶针关系。

二、宾语的倒装“城阙辅三秦,风烟望五津”。

(王勃《杜少府之任蜀州》)“风烟”、“五津”均为“望”的宾语。

就地点而言,“风烟”为虚写,“五津”为实写;就景与情而言,“风烟”为实写,“五津”为虚写。

诗人想“望”的是友人所去之处“五津”,但由于相距之远,只能望到茫茫“风烟”。

•、屈从特定字数的要求。

如“携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

”(毛泽东《沁园春・长沙》)“沁园春”这个词牌要求下片的第二句是八个字,所以将其倒装放在第二句的位置上。

实际上,从逻辑关系来看,“忆往昔峥嵘岁月稠”一句,因为统领上面引文部分,按照现代汉语的表达习惯,应放在第一句的位置上,但是,“沁园春” 这个词牌要求下片的第二句是八个字,所以将其倒装放在第二句的位置上。

1、服从韵律的需要韵律是指诗歌中的押韵和声调。

在近体诗的创作中尤其注重句子的押韵,不同韵律的字不能押韵。

山居秋暝(唐)王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟随意春芳歇,王孙自可留。

三、适应特定节奏的需要。

节奏是指诗歌中语言在排列顺序上的间隔规律。

节奏鲜明是诗歌的重要要求短促的节律可以给人激动、欢乐的情绪,缓慢的节律可以给人深沉、悲伤的情绪。

崔颢的《黄鹤楼》:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

它是“汉阳晴川(阁)树历历,鹦鹉洲芳草萋萋”的倒装。

这一倒装起码有这样两个好处:一是句末的“洲”与首联之“楼”、颔联之“悠”、尾联之“愁”押韵,同时和其他句子一样形成二、二、三式的节奏;二是“晴川历历” “芳草萋萋”的视觉意象得到突出强调,引出尾联之渺茫的乡愁。

四、出于表达的需要,即强调或提岀某种感情或思绪等。

“细草微风岸,危檣独夜舟。

星垂平野阔,月涌大江流。

”这里的“独”字前置便将诗人内心无可名状的苦闷言出,而一个“涌”字又使人感受到诗人那不甘寂寞的凌云壮志。

如果改成了“危檣夜舟独” “大江流月涌”,则诗味顿失。

1、“垂”写出了在空旷平野看星辰,星辰犹如垂向地面,天地寥廓;涌”写岀了月光下江河奔涌的磅礴。

2、这两字不仅对仗工整,而且用写出了景的壮阔,反衬了人的渺小、飘零,3、由此借景间接抒情,表达孤独的心境。

谈谈古诗句的倒装问题律诗对仗(包括绝句对仗)的句子结构,常常出现成分错位的现象,已如上述。

其原因,主要与格律诗的平仄、押韵、对仗的要求,及诗作者对这些要求的贯彻有关。

下面选取若干例子,试作具体说明。

格律诗的句子严格受平仄和音调的限制。

为了适应平面和色调格式的需要,调整了词序,这是读者最容易感受到的。

杜甫五律《日暮》的五、六句作“石泉流暗壁,草露滴秋根。

”这两句诗的通常语序应该是“暗泉流石壁,秋露滴草根”。

为什么选择错位呢?该诗三四句为“风月自清夜,江山非故园。

”按声律,接下去应该是“平平平仄仄,仄仄仄平平”,而上述通常语序的平仄组合却是“仄平平仄仄,平仄仄仄平”。

出句还合格,因为单数字平仄不拘;对句第四字就非改用平声不可。

调整为上述异常语序,平仄组合为“仄平平仄仄,仄仄仄平平”便完全满足了平仄格律的需要。

钱起五律《送少微师》的五、六句作“人烟一饭少,山雪独行深。

”读者很容易把“少”理解为“一饭”的谓语,但这样理解,“人烟”无着落。

其实这一联是说“欲一饭而人烟少,独行时山雪甚深”。

“一饭”和“独行”被插入主谓结构之中。

为什么选择如此错位呢?该诗三、四句为“世路无期别,空门不住心。

”按声律,接下去应该是“平平平仄仄,仄仄仄平平”,而上述通常语序的平仄组合却是仄仄平平仄,仄平平仄平”,出句对句均不合要求。

调整为上述异常语序,就完全满足了平仄格律的需要。

格律诗的句子也受到其他句子押韵的限制。

作者应确保在偶数句末尾使用相同押韵的词。

可变语序刚刚成为押韵调整的重要手段。

杜甫五律《晴》之一,前四句是:“久雨巫山暗,新晴锦绣纹。

碧知湖外草,红见海东云。

”它的后两句依通常语序应作“知湖外草碧,见海东云红”平仄组合是“平平仄仄仄,仄仄平平平”。

这两句的变异语序则是“仄平平仄仄,平仄仄平平”。

根据单数字不拘平仄,两种句式在平仄上均不成问题。

但作者还要考考虑押韵要求。

上联偶数句的最后一个字是“文”。

因此,这副对联必须采用变体语序,以便在偶数句的最后一个词中使用与“文”押韵的“韵”。

古代诗歌中的“省略”与“倒装”导入:诗是最佳词语的最佳排列。

要欣赏诗,首先必须读懂诗句,了解“诗家语”省略与倒装的特点。

古人认为“实字多则意简句健,虚字多则意繁而句弱”。

于是介词、代词、连词以及各种表复句关系的关联词大多成了省略的对象。

省略最多的是介词,如“洛城一别四千里”(杜甫)就省略了“自、在、之外”。

还有表比喻的关联词也往往省略,如“浮云游子意” “浮云一别后”,“浮云”后面就省略了“如”,可翻译成“游子如浮云” “别后如浮云”。

一、省略现象动词也会省略,如在静态物体(名词)后面的动词就往往省略,如“风”“雨”“日”“月”后面常常省略“吹”“下”“晒”“落”,翻译时译成什么动词则要视上下诗句内容而定。

表示人与景、人与物的关系或行为的动词也往往省略,如“人迹板桥霜”(温庭筠),人的行为“足迹”与物体“板桥、霜”之间就省略了动词“踏”和“印”。

省略还有互文省略,即在上下文中两个事物只出现一个而省略另一个。

一是词的省略,如“迢迢牵牛星,皎皎河汉女”,上句省略了“皎皎”,下句省略了“迢迢”。

二是句子的省略,如“开我东阁门,坐我西阁床”。

上句省略了“坐我东阁床”,下句省去了“开我西阁门”。

在意象并置的诗句中省略往往最多。

如陆游的“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”,全联大多由名词构成,省去了表方位、处所、关系的虚词和人物活动的动词,做到没有一个“闲”字。

二、“倒装”现象在阅读古典诗歌时,如果遇到按字面语序读不通,读不懂,就应考虑是否倒装。

倒装的形式有:主谓倒装:如“城阙辅三秦”,正常语序应为“三秦辅城阙”,“客心洗流水”应为“流水洗客心”。

动宾倒装:如“故国神游”应为“神游故国”,“清辉玉臂寒”应为“清辉寒玉臂”。

因果倒装:为了强调渲染主观感受,往往把实景放在后面写,即果在前,因在后。

如“空山新雨后”是因为下了一场雨,所以山才显得空旷。

再如“星垂平野阔,月涌大江流”,是因为平野辽阔,所以才感受到星星显得格外低垂;是因为大江奔流,才觉得月亮也随江流在涌动。

诗词中的倒装句及绝句中的时间处理技巧一、语法诗,作为是一门语言的艺术,一般情况下它还是要遵循语法的规律的。

但诗又是一种特殊的文体,它因受到格律的制约,比如字数呀、平仄呀、押韵呀等等.,所以在语法上又有其自身独特的特点。

主要表现在以下几个方面:1、倒装:当然了其他文体也是有倒装句的,那么什么是倒装呢?我们写诗,有时候为了平仄与押韵的要求,将符合语法要求的词、成份及句子通过后语前置的方法,这就是倒装。

倒装主要有以下几种形式:A、词的倒装有些词,根据平仄和押韵的需要,对其前后顺序进行颠倒。

比如:天地、东西、千万、古今、往来、辛苦等等,它们可以调换位置天地---地天。

东西---西东……这样的颠倒并不会影响意思的表达。

如杜甫的《五律?王十五司马弟出郭相访兼遗营草堂资》客里何迁次,江边正寂寥。

肯来寻一老,愁破是今朝。

忧我营茅栋,携钱过野桥。

他乡唯表弟,还往莫辞遥。

“还往莫辞遥。

”“还往”这是为了平仄的要求倒装;关于词的倒装很简单哈。

但是有的词是不能倒装的。

不能一概而论。

B、成份的倒装。

就是把句子成份按语法应在后面的,放到前面了。

1)主谓倒装举个例子:如魏征的《述怀》中原初逐鹿,投笔事戎轩。

纵横计不就,慷慨志犹存。

杖策谒天子,驱马出关门。

请缨系南越,凭轼下东藩。

郁纡陟高岫,出没望平原。

古木鸣寒鸟,空山啼夜猿。

既伤千里目,还惊九逝魂。

岂不惮艰险?深怀国士恩。

季布无二诺,侯赢重一言。

人生感意气,功名谁复论。

排律哈“古木鸣寒鸟,空山啼夜猿。

”这句应该咋么理解?也就是说这句话正确的语序是啥?古木寒鸟鸣,空山夜猿啼。

寒鸟鸣,夜猿啼。

寒鸟---主语,鸣---谓语哪里的寒鸟鸣呀---古木上的。

2)主宾倒装。

即宾语前置。

如祖咏的《七律?望蓟门》:燕台一去客心惊,笳鼓喧喧汉将营。

万里寒光生积雪,三边曙色动危旌。

沙场烽火连胡月,海畔云山拥蓟城。

少小虽非投笔吏,论功还欲请长缨。

3)补语提前:如:绿垂风折笋,红绽雨肥梅。

按正常的语序,应是:“风折笋绿垂,雨肥梅红绽”这里的“绿垂”与“红绽”都是补语。

“倒装”现象在阅读古典诗歌时,如果遇到按字面语序读不通,读不懂,就应考虑是否倒装。

倒装的形式有:主谓倒装:如“城阙辅三秦”,正常语序应为“三秦辅城阙”,“客心洗流水”应为“流水洗客心”。

动宾倒装:如“故国神游”应为“神游故国”,“清辉玉臂寒”应为“清辉寒玉臂”。

因果倒装:为了强调渲染主观感受,往往把实景放在后面写,即果在前,因在后。

如“空山新雨后”是因为下了一场雨,所以山才显得空旷。

再如“星垂平野阔,月涌大江流”,是因为平野辽阔,所以才感受到星星显得格外低垂;是因为大江奔流,才觉得月亮也随江流在涌动。

有时为了突出景物或色彩往往也把景物和色彩放在前面写。

如“碧知湖外草,红见海东云”(杜甫),实际语序应是“知湖外草碧,见海东云红”。

状语后置:为了强调谓语,状语往往后置,这是古诗词中常用的句式,如“僧敲月下门”应为“僧月下敲门”,“双燕归来细雨中”应为“双燕细雨中归来”。

还有定语后置:如“停车坐爱枫林晚”应为“停车坐爱晚枫林”,“碧玉妆成一树高”,“树高”就是“高树”。

古诗的倒装尽管复杂,但有的可借助语法分析来理解。

如“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”,我们就可以通过找出句中的主谓宾来帮助理解,可译为“鹦鹉啄余香稻粒,凤凰栖老碧梧枝”。

再就是按时间、地点、人或物的活动来调整理解。

如“东篱把酒黄昏后”,可调整为“黄昏后东篱把酒”。

倒装还需注意的是既有当句倒装,还有跨句倒装。

如“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,“相看两不厌,只有敬亭山”,都应该看作是跨句倒装。

诗句中省略和倒装并不是孤立存在的,而是紧密地联系在一起的,即一个诗句中既有省略也有倒装。

如“水郭山村酒旗风”,省略了主语“江南”和谓语“卷”,同时“酒旗风”又是“风酒旗”的倒装(春风翻卷着酒旗)。

所谓“倒词”,是故意颠倒词句的顺序,以达到加强语势,协调音节或使句法错综等效果的一种修辞方法。

有些普通句子,诗人只要适当颠倒语序,便会避呆板而成佳句,化平淡为神奇。

古诗词语序倒置例说展开全文古诗词中常见的语序倒置现象是影响古诗词阅读理解的因素之一。

因受到格律的严格限制,又为着表达的需要,古诗词常常会突破正常的表达语序。

阅读时需要将倒置的诗句恢复成正常语序来理解,还要能悟出其倒置的妙处。

下面对一些比较典型的例句试分类作些解说。

一、因诗词韵律的限制而倒置。

1、梦破城头晓角哀(顾况《听角思归》)——按正常的语序,应该是城头晓角的哀声破了诗人的思乡之梦。

诗人将哀字放于句尾,原因之一便是考虑押韵。

全诗如下:“故园黄叶满青苔,梦破城头晓角哀,此夜断肠人不见,起行残月影徘徊。

”诗中苔、哀、徊三字正是韵脚。

2、香稻啄馀鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝(杜甫《秋兴之八》)——诗不仅要押韵,还要讲究节拍。

就七言诗而言,其节拍通常为2212或2221两种。

若不按节拍写,就会影响到诗的音乐性。

此例按正常语序,应是:鹦鹉啄香稻馀粒,凤凰栖碧梧老枝。

但是这样的句子,恐怕无论如何也读不出诗的节拍来了。

当然,此例倒置还在于突出“香稻”、“碧梧”,照应诗题《秋兴》。

3、簌簌衣巾落枣花(苏轼《浣溪沙》)——无论诗词,都还要讲究句中用字的平仄,这样读唱起来才琅琅上口。

此例正是按“仄仄平平仄仄平” (加点字为可平可仄)的词律填写的,如果依正常的语序写成“枣花簌簌落衣巾”,就不合平仄要求了。

4、千古江山,英雄无觅孙仲谋处(辛弃疾《永遇乐京口北固亭怀古》)——此例与上例相同。

“英雄无觅孙仲谋处”是按“仄平平仄平仄平仄”来填的,若按正常语序写成“无觅英雄孙仲谋处”,同样会不合平仄要求。

二、因句式的限制而倒置。

5、过桥分野色,移石动云根(贾岛《题李凝幽居》)——这是律诗中的颈联,通常为对偶句。

“移石动云根”按正常的语序是:云根动(若)石移,意思是云脚移动好像山石在移动。

但这样一写就与出句对不上了。

因此,尽管倒置后显得有些费解,诗人还是倒过来写了。

当然“根”也是韵脚,也有押韵的问题。

6、滴碎金砌(台阶)雨,敲碎玉壶冰(汤式《听筝》)——这是散曲中的句子。