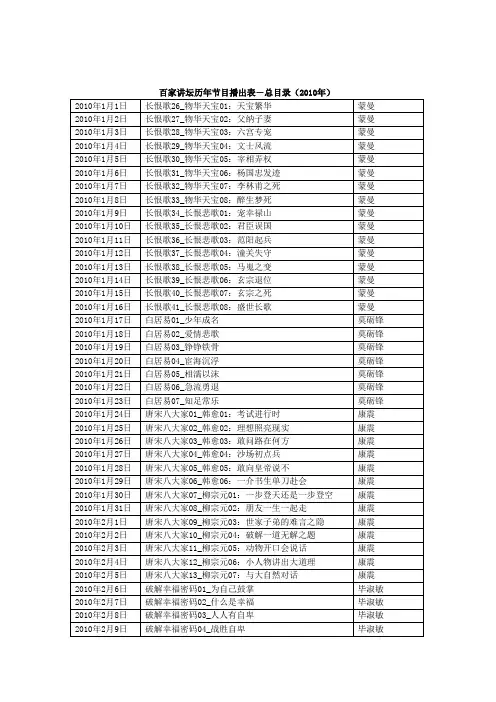

唐宋八大家之柳宗元(四)破解一道无解之题

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:6

唐宋八大家之一柳宗元的简介唐宋八大家之一柳宗元的简介在日常生活或是工作学习中,大家一定都或多或少地了解过一些诗人,下面是小编为大家收集的关于唐宋八大家之一柳宗元的简介相关内容,仅供参考,希望能够帮助到大家。

唐宋八大家之一柳宗元的诗有哪些柳宗元一生诗歌作品只有一百多首,在诗歌文豪辈出的唐代,柳宗元属于“少产量”诗人。

但是,柳宗元很多诗歌传唱度很高,其中以《江雪》最为盛名。

初学儿童都会背诵这首脍炙人口的《江雪》,全内容为:千万鸟飞绝,万径人踪灭;孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

在永州时,柳宗元游览永州的山山水水,借歌咏志,借景抒情。

这首《江雪》描写了一片大雪茫茫场景,天寒地冻时节,森林之间连一只鸟都没有,路上也没有一个行人。

此时,只有一位渔夫穿着蓑衣,坐在河边上垂钓。

柳宗元以“孤舟蓑笠翁”来自喻自己孤苦悲凉的心境。

除此之外,柳宗元以雪来象征自己高洁的情操。

这首诗歌是柳宗元的山水田园诗代表作品,虽然以描述冬天风光为主,但是却抒发了柳宗元心中苦闷之情。

《溪居》也是柳宗元的诗歌代表作。

全诗内容是:久为簪组累,幸此南夷谪。

闲依农圃邻,偶似山林客。

晓耕翻露草,夜榜响溪石。

来往不逢人,长歌楚天碧。

柳宗元被贬谪至永州之后,写下这首山水田园诗。

诗歌的首联交代了自己来永州的原因,因为被贬官,来到了风光秀丽的永州。

颔联写了诗人的农田生活,每天和农夫为邻,悠闲在山水之间。

表面上看来,作者很庆幸来到永州,得以过上闲适的田园生活。

实际上,柳宗元借景抒发自己愁苦之情,仕途上不得志让柳宗元苦笑朝廷的黑暗和腐败。

柳宗元一生的转折点是哪里柳宗元一生的转折点是被贬谪至永州,担任永州司马一职。

柳宗元年少成名,后来通过科举考试进入官场为官。

唐顺宗年间,柳宗元和王叔文、刘禹锡等持有相同政见,认为只有改革政治才能让唐朝重新焕发活力。

王叔文和柳宗元等大臣,针对此次革新,做了大量的调查和研究。

柳宗元著名叙事散文《种树郭橐驼传》反映出了百姓们渴望吏治革新的迫切愿望。

百家讲坛康震《唐宋八大家之柳宗元》讲稿(一)一步登天还是一步登空画外音:柳宗元少年成名才华出众,可是就在他平步青云的时候,一场政治打击却向他猛烈袭来,面对这场异常猛烈的打击,柳宗元将会做出怎样的选择?北京师范大学文学院教授,博士生导师康震继续解读系列节目《唐宋八大家》之《柳宗元》第一集《一步登天还是一部登空》,敬请关注。

柳宗元是我国唐代著名的文学家、思想家,与韩愈同为唐代古文运动的开创者和领导者,柳宗元字子厚,山西运城人,生于唐代中期的公元773年,卒于公元819年,终年四十七岁。

柳宗元的人生经历完全可以用大起大落来概括,少年时代的他才华出众、平步青云,然而就在事业蒸蒸日上的关键时刻,他却遭到一场异常猛烈的政治打击。

那么,这其中究竟发生了什么呢?北京师范大学文学院教授,博士生导师康震,继续解读系列节目《唐宋八大家》之《柳宗元》第一集《一步登天还是一步登空》。

康震:给大家朗诵一首诗:千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

好诗,大家都知道是谁写的吧?唐代著名的诗人柳宗元写的《江雪》。

我问你,读这个诗,你的第一感觉是什么?一派清凉世界。

感觉到非常地清静,非常地清凉,非常地超然独立,万籁俱寂,没有一点声音,没有一个踪影。

在那寒冷的江面上,只有一个孤独的小舟。

在那孤独的小舟上,有一个披着蓑衣的老渔翁,正在那儿垂钓,他想钓什么,钓鱼吗?不知道。

所以这首诗给我们传递出来的首先是一种意境,意境特别好,就二十个字,意境全出,非常地优美,所以这首诗连小学生都会知道,更不用说我们这些成年人了。

但是我要再问一句,就是柳宗元为什么会写这首诗,你能回答我吗?可能你就未必能回答上来了。

当然你可能会说我知道,柳宗元喜欢清静,他喜欢一个人待着,不让人打扰。

你说我还知道,柳宗元内心里边,觉得自己的人格冰清玉洁,不想跟这个污浊的凡世有什么瓜葛,所以写这首诗以表心迹。

你还可能说,柳宗元心里有事,特别烦,就想一个人静静地待一会儿,所以写了这首《江雪》。

唐宋八大家之柳宗元的诗词唐宋八大家之柳宗元的篇一《古东门行》作者为唐朝文学家柳宗元。

其古诗全文如下:汉家三十六将军,东方雷动横阵云。

鸡鸣函谷客如雾,貌同心异不可数。

赤丸夜语飞电光,徼巡司隶眠如羊。

当街一叱百吏走,冯敬胸中函匕首。

凶徒侧耳潜惬心,悍臣破胆皆杜口。

魏王卧内藏兵符,子西掩袂真无辜。

羌胡毂下一朝起,敌国舟中非所拟。

安陵谁辨削砺功,韩国讵明深井里。

绝胭断骨那下补,万金宠赠不如土。

【翻译】亚夫平叛,天兵发威;横扫千里,所向披靡。

鸡鸣狗盗,雕虫小技;如蚁门客,貌合神离。

少年刺客,杀人无忌;官兵捕快,丧失警惕。

歹徒一吼,护卫逃逸;可怜冯敬,遇刺归西。

凶手得逞,狞笑窃喜;文武噤声,惊若木鸡。

魏王救赵,虚情假意;子西被害,可痛可惜。

相如讽喻,车轼防断;吴起劝谏,修德第一。

袁盎枉死,真凶难辨;聂政行侠,深井认尸。

忠良殉国,人头落地;厚葬犹可,宠赠予谁。

《与浩初上人同看山寄京华亲故》作者为唐朝文学家柳宗元。

其古诗全文如下:海畔尖山似剑铓,秋来处处割愁肠。

若为化得身千亿,散上峰头望故乡。

【翻译】海边的尖尖的山峰如同剑锋,在这悲秋的季节,处处都感到它在刺痛我的愁苦的心肠。

倘若能够把自己的愁肠和身子割成千亿份,撒落在峰头上眺望故乡。

《诏追赴都回寄零陵亲故》作者为唐朝文学家柳宗元。

其古诗全文如下:每忆纤鳞游尺泽,翻愁弱羽上丹霄。

岸傍古堠应无数,次第行看别路遥。

【翻译】常想起小鱼在水池里浮游,又担心翅膀太嫩难上云霄。

乘船赴京,傍岸的土堡已是无数,一程一程,回看零陵亲故却越加远遥。

《汨罗遇风》作者为唐朝文学家柳宗元。

其古诗全文如下:南来不作楚臣悲,重入修门自有期。

为报春风汨罗道,莫将波浪枉明时。

【翻译】我从南方归来不必再象那样为报国无门而悲伤自怜,眼看着就能回到长安回到朝堂。

在这春风中行进在汨罗江边的路上,回想起先贤,激励着自己要有所作为,不要辜负了这开明的时代。

《离觞不醉至驿却寄相送诸公》作者为唐朝文学家柳宗元。

《柳宗元》阅读答案及翻译本文是关于柳宗元的文学文章,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

柳宗元王叔文之党坐谪官者,凡十年不量移,执政有怜其才欲渐进之者,悉召至京师。

谏官争言其不可,上与武元衡亦恶之。

三月,乙酉,皆以为远州刺史,官虽进而地益远。

永州司马柳宗元为柳州刺史,朗州司马刘禹锡为播州刺史。

宗元曰:“播州非人所居,而梦得亲在堂,万无母子俱往理。

”欲请于朝,愿以柳易播。

会中丞裴度亦为禹锡言曰:“禹锡诚有罪,然母老,与其子为死别,良可伤!”上曰:“为人子尤当自谨,勿贻亲忧,此则禹锡重可责也。

”度曰:“陛下方侍太后,恐禹锡在所宜矜。

”上良久,乃曰:“朕所言,以责为人子者耳,然不欲伤其亲心。

”退,谓左右曰:“裴度爱我终切。

”明日,改禹锡连州刺史。

宗元善为文,尝作《梓人传》,以为:“梓人①不执斧斤刀锯之技,专以寻引②、规矩、绳墨度群木之材,视栋宇之制,相高深、圆方、短长之宜,指麾众工,各趋其事,不胜任者退之。

大厦既成,则独名其功,受禄三倍。

亦犹相天下者,立纲纪、整法度,择天下之士使称其职,居天下之人使安其业,能者进之,不能者退之,万国既理,而谈者独称伊、傅、周、召③,其百执事之勤劳不得纪焉。

或者不知体要,炫能矜名,亲小劳,侵众官,听听④于府庭,而遗其大者远者,是不知相道者也。

”又作《种树郭橐驼传》曰:“橐驼之所种,无不生且茂者。

或问之,对曰:“橐驼非能使木寿且孳也。

凡木之性,其根欲舒,其土欲故,既植之,勿动勿虑,去不复顾。

其莳也若子,其置也若弃,则其天全而性得矣。

它植者则不然,根拳而土易,爱之太恩,忧之太勤,旦视而暮抚,已去而复顾,甚者爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。

虽曰爱之,其实害之;虽曰忧之,其实仇之,故不我若也!为政亦然。

吾居乡见长人者,好烦其令,若甚怜焉而卒以祸之。

旦暮吏来,聚民而令之,促其耕获,督其蚕织,吾小人辍饔飧以劳吏之不暇,又何以蕃吾生而安吾性邪!凡病且怠,职此故也。

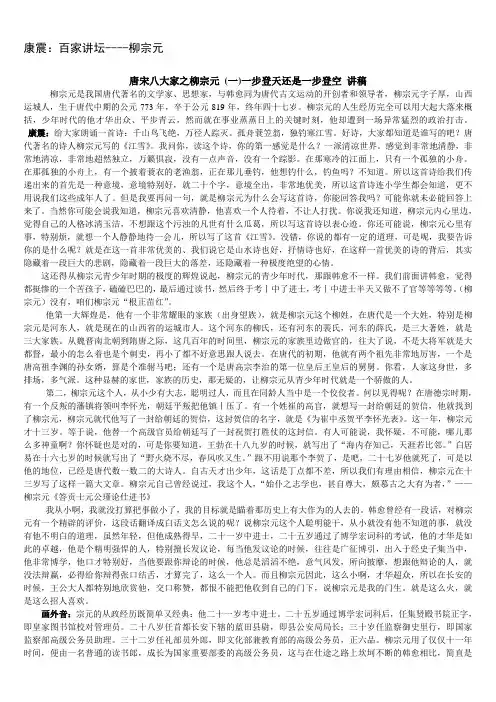

康震:百家讲坛----柳宗元唐宋八大家之柳宗元(一)一步登天还是一步登空讲稿柳宗元是我国唐代著名的文学家、思想家,与韩愈同为唐代古文运动的开创者和领导者,柳宗元字子厚,山西运城人,生于唐代中期的公元773年,卒于公元819年,终年四十七岁。

柳宗元的人生经历完全可以用大起大落来概括,少年时代的他才华出众、平步青云,然而就在事业蒸蒸日上的关键时刻,他却遭到一场异常猛烈的政治打击。

康震:给大家朗诵一首诗:千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

好诗,大家都知道是谁写的吧?唐代著名的诗人柳宗元写的《江雪》。

我问你,读这个诗,你的第一感觉是什么?一派清凉世界。

感觉到非常地清静,非常地清凉,非常地超然独立,万籁俱寂,没有一点声音,没有一个踪影。

在那寒冷的江面上,只有一个孤独的小舟。

在那孤独的小舟上,有一个披着蓑衣的老渔翁,正在那儿垂钓,他想钓什么,钓鱼吗?不知道。

所以这首诗给我们传递出来的首先是一种意境,意境特别好,就二十个字,意境全出,非常地优美,所以这首诗连小学生都会知道,更不用说我们这些成年人了。

但是我要再问一句,就是柳宗元为什么会写这首诗,你能回答我吗?可能你就未必能回答上来了。

当然你可能会说我知道,柳宗元喜欢清静,他喜欢一个人待着,不让人打扰。

你说我还知道,柳宗元内心里边,觉得自己的人格冰清玉洁,不想跟这个污浊的凡世有什么瓜葛,所以写这首诗以表心迹。

你还可能说,柳宗元心里有事,特别烦,就想一个人静静地待一会儿,所以写了这首《江雪》。

没错,你说的都有一定的道理,可是呢,我要告诉你的是什么呢?就是在这一首非常优美的、我们说它是山水诗也好,抒情诗也好,在这样一首优美的诗的背后,其实隐藏着一段巨大的悲剧,隐藏着一段巨大的落差,还隐藏着一种极度绝望的心情。

这还得从柳宗元青少年时期的极度的辉煌说起,柳宗元的青少年时代,那跟韩愈不一样。

我们前面讲韩愈,觉得都挺惨的一个苦孩子,磕磕巴巴的,最后通过读书,然后终于考丨中了进士,考丨中进士半天又做不了官等等等等。

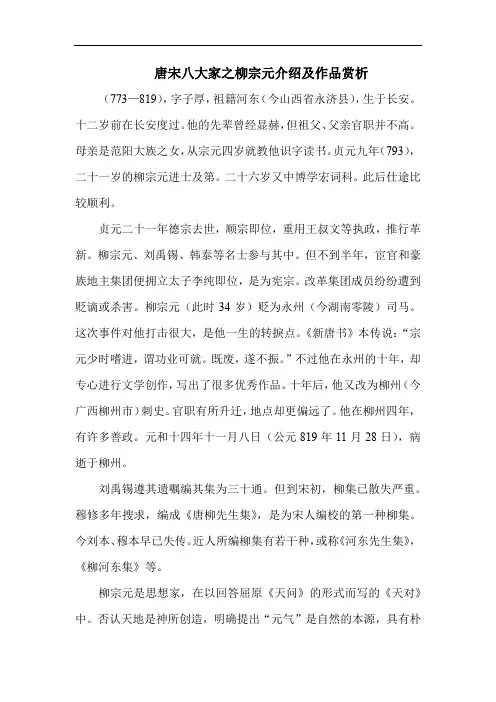

唐宋八大家之柳宗元介绍及作品赏析(773—819),字子厚,祖籍河东(今山西省永济县),生于长安。

十二岁前在长安度过。

他的先辈曾经显赫,但祖父、父亲官职并不高。

母亲是范阳大族之女,从宗元四岁就教他识字读书。

贞元九年(793),二十一岁的柳宗元进士及第。

二十六岁又中博学宏词科。

此后仕途比较顺利。

贞元二十一年德宗去世,顺宗即位,重用王叔文等执政,推行革新。

柳宗元、刘禹锡、韩泰等名士参与其中。

但不到半年,宦官和豪族地主集团便拥立太子李纯即位,是为宪宗。

改革集团成员纷纷遭到贬谪或杀害。

柳宗元(此时34岁)贬为永州(今湖南零陵)司马。

这次事件对他打击很大,是他一生的转捩点。

《新唐书》本传说:“宗元少时嗜进,谓功业可就。

既废,遂不振。

”不过他在永州的十年,却专心进行文学创作,写出了很多优秀作品。

十年后,他又改为柳州(今广西柳州市)刺史。

官职有所升迁,地点却更偏远了。

他在柳州四年,有许多善政。

元和十四年十一月八日(公元819年11月28日),病逝于柳州。

刘禹锡遵其遗嘱编其集为三十通。

但到宋初,柳集已散失严重。

穆修多年搜求,编成《唐柳先生集》,是为宋人编校的第一种柳集。

今刘本、穆本早已失传。

近人所编柳集有若干种,或称《河东先生集》,《柳河东集》等。

柳宗元是思想家,在以回答屈原《天问》的形式而写的《天对》中。

否认天地是神所创造,明确提出“元气”是自然的本源,具有朴素的唯物主义思想。

他反对把远古所谓“尧舜之世”当作最高的理想社会,认为历史是进化的。

他主张中央集权,反对藩镇割据。

这些思想在当时是进步的。

柳宗元又是卓越的散文家。

他和韩愈是古文运动的两位主要倡导者。

他的山水游记、寓言小品以及其它古体文章都很有名。

柳宗元在诗歌方面,也卓然成家。

明胡应麟说:“元和而后,诗道浸晚,而人才故自横绝一时。

若昌黎之鸿伟,柳州之精工,梦得之雄奇,乐天之浩博,皆大家才具也”(《诗薮外编》卷四)。

严羽《沧浪诗话》单列“柳子厚体”。

他的诗今存138题,164首,大都抒写贬谪生活感受和对山水景物的欣赏,时时流露出愤懑不平的情绪。

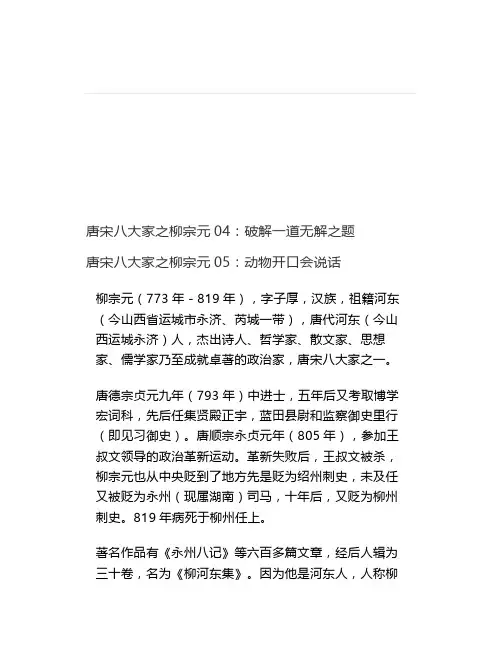

唐宋八大家之柳宗元04:破解一道无解之题

唐宋八大家之柳宗元05:动物开口会说话

柳宗元(773年-819年),字子厚,汉族,祖籍河东(今山西省运城市永济、芮城一带),唐代河东(今山西运城永济)人,杰出诗人、哲学家、散文家、思想家、儒学家乃至成就卓著的政治家,唐宋八大家之一。

唐德宗贞元九年(793年)中进士,五年后又考取博学宏词科,先后任集贤殿正宇,蓝田县尉和监察御史里行(即见习御史)。

唐顺宗永贞元年(805年),参加王叔文领导的政治革新运动。

革新失败后,王叔文被杀,柳宗元也从中央贬到了地方先是贬为绍州刺史,未及任又被贬为永州(现属湖南)司马,十年后,又贬为柳州刺史。

819年病死于柳州任上。

著名作品有《永州八记》等六百多篇文章,经后人辑为三十卷,名为《柳河东集》。

因为他是河东人,人称柳

河东,又因终于柳州刺史任上,又称柳柳州。

柳宗元与韩愈同为中唐古文运动的领导人物,并称“韩柳”。

与刘禹锡并称“刘柳”。

与王维、孟浩然、韦应物并称“王孟韦柳”。

与唐代的韩愈、宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏

辙、王安石和曾巩,并称为“唐宋八大家”。

“千古文章四大家”之一。

在中国文化史上,其诗、文成就均极为杰

出,可谓一时难分轩轾。

▍。

柳宗元《⼩⽯潭记》、欧阳修《醉翁亭记》、范仲淹《岳阳楼记》、陶渊明《桃花源记》:四种⾯对困。

“天将降⼤任于斯⼈也,必先苦其⼼志,劳其筋⾻,饿其体肤,空乏其⾝,⾏拂乱其所为,所以动⼼忍性,曾益其所不能。

”——《孟⼦》⼈⼀⽣会遇到种种艰难困苦,这是⼈⽣之所以精彩纷呈的重要经历。

有些⼈在⾯对困难,遇到挫折时,会⾃怨⾃艾、唉声叹⽓;⽽有的⼈却会把⼈⽣的困难挫折当成是⼀种对⾃⼰的磨练。

不同的⼈⾯对困境时会有不同的态度,因⽽就会有不⼀样的⼈⽣境界。

在我们朝着⾃⼰⼈⽣⽬标追求奋⽃的路上,总免不了要跟⽆数困难、挫折打交道,如果我们总是被困难打倒,那么我们就会陷⼊到⽆尽⿊暗之中。

歌德曾经说过:“⼤⾃然把⼈们困在⿊暗之中,迫使⼈们永远向往光明。

”⼀般情况下,在⾯对困难时,我们会有以下四种态度,⽽这四种态度也代表着不同的⼈⽣境界。

“我好可怜,我好凄凉!”柳宗元有⼀篇作品叫《⼩⽯潭记》,是他为数不多的⼭⽔游记代表作。

整⾸诗都在通过写景来表达他贬居⽣活的凄凉之意,看似写景,实则写⼼。

这也就是柳宗元这样的⽂豪⼤家,⽽放在现代的⽣活⾥,要有谁遇到⼈⽣困境时,通过写景来抒发⾃⼰内⼼的凄凉。

那么就会被⼈称为“⽆病呻吟”或者“为赋新词强说愁”之类。

事实上,这是很多⼈在⾯对困境时常会表现出来的⼀种态度:哀怨。

遇到⼀些⼈⽣的挫折了,然后就开始通过发朋友圈、找⼈哭诉等各种⽅式来抒发⾃⼰内⼼的“凄凉之意”。

他们这么做⼀般有两种⼼态:⼀是⼼中却是愁苦,不知该如何缓解;⼆是希望有⼈可以知道⾃⼰的愁苦。

⽽当别⼈在知道⾃⼰的愁苦时,如果还能引起⼀些“同病相怜”的共鸣,那就再好不过了。

实际上这种“找共鸣”的⼼态,本质上不是想要缓解⾃⼰内⼼的压抑,可能只是想要从别⼈⾝上找到点“平衡”⽽已。

⾯对困难时怨天尤⼈、哀怨不已的态度,属于最底层的⼈⽣境界。

“我可以看到困难另⼀⾯的美。

”万事分两⾯看,没有绝对的坏也不会有绝对的好。

困难是⼀⾯,⽽困难的另⼀⾯或许就是美好了。

练字当头熟中生巧——2023届高考复习专题之柳宗元专练柳宗元(公元773年—公元819年11月28日),字子厚,汉族,河东(现山西运城永济一带)人,唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家。

世称“柳河东”、“河东先生”,因官终柳州刺史,又称“柳柳州”。

柳宗元与韩愈并称为“韩柳”,与刘禹锡并称“刘柳”,与王维、孟浩然、韦应物并称“王孟韦柳”石泉远逾想,山鸟时一喧。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

一、文言语段阅读阅读下面文言,回答问题柳子厚墓志铭韩愈子厚少精敏,无不通达。

逮其父时,虽少年,已自成人,能取进士第,崭然见头角。

众谓柳氏有子矣。

其后以博学宏词,授集贤殿正字。

俊杰廉悍,议论证据今古,出入经史百子,踔厉风发,率常屈其座人。

名声大振,一时皆慕与之交。

诸公要人,争欲令出我门下,交口荐誉之。

贞元十九年,由蓝田尉拜监察御史。

顺宗即位,拜礼部员外郎。

遇用事者得罪,例出为刺史。

未至,又例贬永州司马。

居闲,益自刻苦,务记览,为词章,泛滥停蓄,为深博无涯涘。

而自肆于山水间。

元和中,尝例召至京师;又偕出为刺史,而子厚得柳州。

既至,叹曰:“是岂不足为政邪?”因其土俗,为设教禁,州人顺赖。

其俗以男女质钱,约不时赎,子本相侔,则没为奴婢。

子厚与设方计,悉令赎归。

其尤贫力不能者,令书其佣,足相当,则使归其质。

观察使下其法于他州,比一岁,免而归者且千人。

衡湘以南为进士者,皆以子厚为师,其经承子厚口讲指画为文词者,悉有法度可观。

其召至京师而复为刺史也,中山刘梦得禹锡亦在遣中,当诣播州。

子厚泣曰:“播州非人所居而梦得亲在堂吾不忍梦得之穷无辞以白其大人且万无母子俱往理”请于朝,将拜疏,愿以柳易播,虽重得罪,死不恨。

遇有以梦得事白上者,梦得于是改刺连州。

呜呼!士穷乃见节义。

——节选自韩愈《柳子厚墓志铭》1、下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A、州非人所\居而梦得亲\在堂吾不忍梦得之穷\无辞以白其大人\且万无母子俱往理\B、州非人所居\而梦得亲在堂\吾不忍梦得之穷\无辞以白其大人\且万无母子俱往理\C、州非人所\居而梦得亲在堂\吾不忍梦得之穷无辞\以白其大人\且万无母子俱往理\D、州非人所居\而梦得亲在堂\吾不忍\梦得之穷无辞\以白其大人\且万无母子俱往理\2、下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是()A、博学宏词:博学宏词科的考试。

唐宋八大家之宗师列传柳宗元观后感600字柳宗元(~)唐代文学家、哲学家,唐宋八大家之一。

字子厚。

祖籍河东(今山西永济),后迁长安(今陕西西安),世称柳河东。

因官终柳州刺史,又称柳柳州。

与韩愈共同倡导唐代古文运动,并称韩柳。

柳宗元出身官宦家庭,少有才名,早有大志。

但其早年为考进士,文以辞采华丽为工。

贞元九年()中进士,十四年登博学鸿词科,授集贤殿正字。

一度为蓝田尉,后入朝为官,积极参与王叔文集团政治革新,迁礼部员外郎。

永贞元年()九月,革新失败,贬邵州刺史,十一月加贬永州(今湖南零陵)司马。

元和十年()春回京师,又出为柳州(今属广西)刺史,政绩卓著。

十四年十一月逝于任所。

被贬期间,南方人士颇有向他求学问业者。

柳宗元重视文章的内容,主张文以明道,认为“道”应于国于民有利,切实可行。

他注重文学的社会功能,强调文须有益于世。

他提倡思想内容与艺术形式的完美结合,指出写作必须持认真严肃的态度,强调作家道德修养的重要性。

他推崇先秦两汉文章,提出要向儒家经典及《庄子》、《老子》、《离骚》、《史记》等学习借鉴,博观约取,以为我用,但又不能厚古薄今。

在诗歌理论方面,他继承了刘勰标举“比兴”和陈子昂提倡“兴寄”的传统。

与白居易《与元九书》中关于讽喻诗的主张一致。

他的诗文理论,代表着当时文学运动的进步倾向。

柳宗元一生留下多篇诗文作品,文的成就大于诗。

其骈文有近百篇,不脱唐骈文习气,但也有像《南霁云睢阳庙碑》那样的佳作。

古文大致为五类。

论说:包括哲学、政论等文及以议论为主的杂文。

笔锋犀利,论证精确。

《天说》为哲学论,文代表作。

《封建论》、《断刑论》为长篇和中篇政论代表作。

《晋文公问守原议》、《桐叶封弟辩》、《伊尹五就桀赞》等为短篇政论代表。

其哲学思想中具有朴素的唯物论成分。

其政治思想主要表现为重“势”的进步社会历史观和儒家的民本思想。

但也受佛教影响,尤是政治失意时,往往向佛教寻找精神上的解脱。

寓言:继承并发展了《庄子》、《韩非子》、《吕氏春秋》、《列子》、《战国策》传统,多用来讽刺、抨击当时社会的丑恶现象。

高中语文文言文柳宗元专题练习题(含答案解析)永州龙兴寺西轩记[唐]柳宗元①永贞年,余名在党人,不容于尚书省。

出为邵州,道贬永州司马。

至则无以为居,居龙兴寺西序①之下。

余知释氏②之道且久,□所愿也。

然余所庇之屋甚隐蔽,其户北向,居昧昧也。

寺之居,于是州为高。

西序之西,属当大江之流;江之外,山谷林麓甚众。

于是凿西墉③以为户,户之外为轩,以临群木之杪④,无不瞩焉。

不徙席,不运几,而得大观。

②夫室,向者之室也;席与几,向者之处也。

向也昧而今也显,岂异物耶?因悟夫佛之道,可以转惑见为真智,即群迷为正觉⑤,舍大暗为光明。

夫性岂异物耶?孰能为余凿大昏之墉,辟灵照⑥之户,广应物之轩者,吾将与为徒。

遂书为二:其一志诸户外,其一以贻巽上人⑦焉。

【注】①西序:西厢房。

②释氏:释迦牟尼,这里指佛教。

③墉:墙。

④杪:树梢。

⑤正觉:佛教中指大觉悟。

⑥灵照:谓神灵光辉照耀。

⑦巽上人:指龙兴寺僧人重巽。

21.可填入第①段方框处的虚词是()。

(1分)A.固B.岂C.以D.亦.22.对第①段理解不正确的一项是()。

(2分)A.叙述了作者贬官到永州的不幸遭遇。

B.没有居住之地,就住在寺庙西厢房。

C.居所隐蔽不为人知,适合隐居生活。

D.寺庙居永州高处,西面有大江山谷。

23.分析第②段两处画线句的作用。

(4分)24.文章第①段记叙,第②段议论,分析这两段文字如何做到叙议结合。

(5分)(五)(12分)21.A(1分)22.C(2分)23.示例:借两个反问句推进议论,前一句“难道是事物有不同吗”,由事物没有变化引出领悟其中的佛道;第二句“难道人的本性有不同吗”,显然人性没有什么两样,只是心灵被蒙蔽了,由此作者希望有人能够给自己开启智慧光明。

两个句式相似的反问句构成了议论层次拓展的标志性句子(或者:两个反问句既是对前面议论的追问,又自然引出深入的思考);使议论层层深入、条理分明。

(4分)24.示例:开头叙述被贬永州无处可居,栖身“居龙兴寺西序之下”,以“余知释氏之道且久”来自我宽慰,为下文议论佛道人性张本。

唐宋八大家经典作品鉴赏之永州八记(柳宗元)【题记】“永州八记”已成为我国古代山水游记名作。

这些优美的山水游记,生动表达了人对自然美的感受,丰富了古典散文反映生活的新领域,从而确立了山水记作为独立的文学体裁在文学史上的地位。

因其艺术上的成就,被人们千古传诵、推崇备至。

这些作品,既有借美好景物寄寓自己的遭遇和怨愤;也有作者幽静心境的描写,表现在极度苦闷中转而追求精神的寄托。

至于直接刻画山水景色,则或峭拔峻洁,或清邃奇丽,以精巧的语言再现自然美。

1.始得西山宴游记自余为僇人,居是州。

恒惴栗。

时隙也,则施施而行,漫漫而游。

日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到。

到则披草而坐,倾壶而醉。

醉则更相枕以卧,卧而梦。

意有所极,梦亦同趣。

觉而起,起而归。

以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

今年九月二十八日,因坐法华西亭,望西山,始指异之。

遂命仆人过湘江,缘染溪,斫榛莽,焚茅茷,穷山之高而上。

攀援而登,箕踞而遨,则凡数州之土壤,皆在衽席之下。

其高下之势,岈然洼然,若垤若穴,尺寸千里,攒蹙累积,莫得遁隐。

萦青缭白,外与天际,四望如一。

然后知是山之特立,不与培塿为类,悠悠乎与颢气俱,而莫得其涯;洋洋乎与造物者游,而不知其所穷。

引觞满酌,颓然就醉,不知日之入。

苍然暮色,自远而至,至无所见,而犹不欲归。

心凝形式,与万化冥合。

然后知吾向之未始游,游于是乎始,故为之文以志。

是岁,元和四年也。

【译文】自从我遭到贬谪,居住在永州,心中一直忧惧不安。

公务之余,缓缓散步,漫无目的,到处转悠。

每天与同伴爬高山、钻深林,迂回曲折的山间小溪,深幽的泉水,怪异山石。

无论多远,我们都去。

一走到那些地方,我们便拨开野草,席地而卧,倒酒痛饮,不醉不罢。

喝醉后便相互枕靠着睡在地上,很快就进入梦乡。

凡是心中能想到的,睡梦中都能出现。

醒来之后就回家。

我原以为永州山水中稍有特异地方,都已被我游览了。

殊不知还有个奇异独特的西山。

唐宋八大家之柳宗元长沙驿前南楼感旧作品赏析长沙驿前南楼感旧海鹤一为别,存亡三十秋。

今来数行泪,独上驿南楼。

此诗题下有作者自注云:“昔与德公别于此。

”陈景云《柳集点勘》曰:“长沙驿在潭州(属湘江道中)。

此诗赴柳时作,年四十三。

观诗中‘三十秋’语,则驿前之别甫十余龄耳。

盖随父在鄂时亦尝渡湘而南。

”据诗意,大约三十年前,宗元之父柳镇任鄂岳沔都团练判官,宗元随父曾在长沙驿前南楼与“德公”话别。

此诗中“海鹤”乃喻德公。

现在,德公已如海鹤仙逝。

当年一别,转眼三十载了,生死存亡真是无常啊!其实还有一层无常感他没说出来:仕宦更是无常!一月奉命北归,二月到京,三月又贬柳州,人生太难预料了!怀旧伤今,诗人禁不住流下数行清泪。

这首诗与前《过衡山……》诗相较而读,一喜一悲,炎凉相继,颇耐人寻味。

《万首唐人绝句选》曰:“有俯仰身世之感。

”柳州二月榕叶落尽偶题①宦情羁思共凄凄②,春半如秋意转迷③。

山城过雨百花尽④,榕叶满庭莺乱啼。

①此当至柳次年,即元和十一年(815)初春见榕叶落尽而作。

《南方草木状》卷中:“榕树,南海桂林多植之,叶如木麻,实如冬青。

以其不材,故能久而无伤。

其阴十亩,故人以为息焉。

”②凄凄:王尧衢《古唐诗合解》卷六:“子厚之刺柳州,虽非坐谴,然边方烟瘴,则仕宦之情与羁旅之思,自觉含凄而可悲。

”③春半如秋:黄叔灿《唐诗笺注》卷九:“炎方气暖,春半已百花俱尽,榕叶满庭,萧疏景况。

故曰‘如秋’。

”④山城:柳州多山,宗元《柳州山水近治可游者记》曾详述之。

蒋之翘《柳集辑注》卷四十二:“落句悠然自远。

”刘永济《唐人绝句精华》曰:“此诗不言远谪之苦,而一种无可奈何之情,于二十八字中见之。

”别舍弟宗一①零落残魂倍黯然②,双垂别泪越江边③。

一身去国六千里④,万死投荒十二年⑤。

桂岭瘴来云似墨⑥,洞庭春尽水如天。

欲知此后相思梦,长在荆门郢树烟⑦。

①韩醇《诂训柳集》卷四十二:“‘万死投荒十二年’,自永贞元年(805)乙酉至元和十一年(816)丙申也。

柳宗元知识问答题

点击此处查看柳宗元知识问答题

中唐時代亦有山水詩歌,當中的代表詩人是誰:柳宗元

游记文学中千古绝唱永州八记是:柳宗元

以下哪些诗人是唐宋八大家:(多选):苏轼柳宗元曾巩欧阳修

下面哪位是唐宋八大家之一(多选):欧阳修苏轼王安石柳宗元韩愈

我国古代唐宋八大家中,属于唐代的文学家有∶(多选):韩愈柳宗元

文以载道文以明道是古文运动中的纲领性的口号,前者出于谁,后者出于谁。

:韩愈柳宗元

唐朝时,使寓言有战斗特色的讽刺文学家是:柳宗元

黔驴技穷这一寓言故事的作者是谁:柳宗元

柳宗元一生的转折点是:被贬柳州刺史

柳宗元是:唐宋八大家之一

柳宗元的天说与刘禹锡的天论共有观点是:世界是由物质构成

柳宗元的《三戒》包括《临江之麋》、《永某氏之鼠》和:《黔之驴》

柳宗元《捕蛇者说》中以俟夫观人风者得焉一句中的人风实为民风,这是为了避谁的讳而改称的:唐太宗

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪是出自于哪位大诗人的手笔:柳宗元

3295.游记文学中千古绝唱永州八记是:柳宗元

2321.柳宗元的《三戒》包括《临江之麋》、《永某氏之鼠》和::《黔之驴》。

小学语文-小升初必考古诗词详解及练习题——《江雪》唐柳宗元千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

1、直译:群山上看不到一只鸟的影子,纵横交错的道路上也没有行人的脚印。

在一条小船上坐着一个披着蓑衣、戴着斗笠的渔翁,独自冒着风雪在寒冷的江面上钓鱼。

2、作者:柳宗元,字子厚。

是唐宋八大家之一。

诗以山水田园诗为主。

3、这是一幅寒江独钓图,千里冰封,万里雪飘,不见行人和飞鸟,只有一位渔翁在江面上垂钓。

诗人是借渔翁的形象比喻自己,超凡脱俗。

4、相关考题。

(1)柳宗元与当时唐朝另一位大文豪(韩愈)一起倡导古文运动,与宋朝的()()()()()王安石一起被称为唐宋八大家。

(2)孤舟蓑笠翁中的老渔翁是(柳宗元)的精神写照。

(3)这是一首五言(绝句),这首诗仿佛一幅画,你看到了怎么样的一幅画呢?。

唐宋八大家之柳宗元(四)破解一道无解之题画外音:被贬湖南永州的柳宗元,时时刻刻都梦想回到长安,经过多方求救终于如愿,谁知乐极生悲,回到长安的柳宗元等人,却因为一首《桃花诗》又再次获罪,这是怎么回事呢?面对朋友刘禹锡的困难,柳宗元出手相助,患难之处见真情,北京师范大学文学院教授、博士生导师康震做客百家讲坛,为您解读《唐宋八大家》之《柳宗元》第四集——《破解一道无解之题》。

从唐宪宗元和元年起,柳宗元在湖南永州开始了长达十年的谪居生涯,其间虽有恶劣自然环境带来的困扰与生儿育女的担忧,但柳宗元也有机会去饱览山水、了解民间疾苦,他的学术与诗文在此取得了巨大的成就。

但永州终究远离中央,柳宗元时时刻刻都在盼望能够回到长安,却始终不见朝廷的诏令。

那么,究竟是什么原因,让柳宗元的仕途竟成为一道无解之题,要想重回长安,柳宗元该怎么办呢?百家讲坛邀请北京师范大学文学院教授、博士生导师康震为您解读《唐宋八大家》之《柳宗元》第四集——《破解一道无解之题》。

康震:他还关心的一个重大问题,就是我到底什么时候才能重新回到长安呢?长安既是我的家,又是我要施展政治抱负的最大的舞台,最重要的舞台。

可是我跟你说,柳宗元面对的这个问题,说白了,就是一道无解的题,没有根,没有根的一道题。

为什么呢,因为这道题的答案在谁的手里呢,在唐宪宗的手里。

唐宪宗不松开这个拳头,柳宗元想要回到长安这道难题,就解不开。

为什么这么说呢?因为在唐宪宗登基之后,有好几次重要的机会,本来柳宗元是完全可能回到长安的,但是最终没有实现。

我们来数一数,唐宪宗的父亲唐顺宗,是在永贞元年的八月,把他的皇帝位置让给了他的儿子,也就是唐宪宗。

那么,唐宪宗在元和元年的正月一日正式地登基,并且尊他的父亲为太上皇。

这时候按照惯例就要发布大赦令,他这个大赦令很有讲究,这次大赦令说,除了死刑犯以外,其他所有的罪犯都得到不同程度的赦免,并且给老百姓当中的老寿星送一些礼物。

这次赦免,连除死刑犯之外其他所有的罪犯,都获得了不同程度的赦免,但是柳宗元有没有得到呢?没有。

到这一年的六月份,唐宪宗尊自己的母亲为皇太后。

这也是一件大事,这次又发布了大赦令。

这大赦令程度就更深了,为什么呢,就是死刑犯可以免死刑,改为流放。

流放以下的各种罪行都可以减去一等。

那大家想,连死刑犯都赦免了,杀人不过头点地,最大的、最重的犯罪分子都赦免了,改成流放了,那柳宗元他们应该能回来了吧?没有。

到了这一年的八月份,唐宪宗开始分封同姓王,但是同时下达了一道非常严厉的诏书,这道诏书的内容是这样的:“左降官韦执谊、韩泰、陈谏、柳宗元、刘禹锡、韩晔、凌准、程异等八人,纵逢恩赦,不在量移之限。

”——《旧唐书?宪宗本纪》就是你们这八个人,当初我贬的你们这八个人,我告诉你们,你们就踏踏实实地在那被贬的地方待着吧,我就是再大赦一百回,也赦不到你身上去。

你们好好想想为什么不能赦免你们。

他说了,“纵逢恩赦,不在量移之限。

””我就是再赦免,也不赦免你们。

大家说为什么呀?得饶人处且饶人,是不是?死刑犯都赦免了,难不成这几个人比死刑犯还严重?你还真给说着了,其实原因啊,前面咱们已经讲过,也很简单,柳宗元等人虽然不是死刑犯,但对唐宪宗来讲,他们比死刑犯更可恶,更让自己感觉到危险。

为什么呢,死刑犯那是刑事犯罪分子。

那像柳宗元他们,实际上严格来讲属于什么犯呢?是政治犯。

当初唐宪宗要被立为太子的时候,柳宗元他们是站在唐宪宗的对立面的。

换句话说,如果让柳宗元当年得逞了,那现在这个皇帝就不是唐宪宗了,谁知道是谁呢?他怎么能饶过你啊?他这个题的答案,牢牢地、永远地攥在我的手心里,我只要一天不死,你这道题就甭想解开。

画外音:从唐宪宗对待八司马不依不饶的态度,我们可以看出,当年因政见不同而结下的恩怨有多么深。

可以说只要唐宪宗不松口,他们的前途真是黯淡无光。

但出身名门又少年得志的柳宗元,自然不甘终老他乡。

那么要想重回长安,他应该怎么办呢?康震:但是我们知道,你要解开这道难题,要想让自己重新回到长安,你得掂量掂量当时人们的舆论的环境,我们知道这舆论环境很重要,常言说得好,人言可畏。

唾沫星子都能淹死人啊。

当时柳宗元他们所处的舆论环境是什么舆论环境啊?他在给朋友的一封信当中对这个有清楚的认识,他怎么说啊,哎呀,他说现在朝廷对我们这帮人是不能有一点宽大,稍微有一点点宽大,朝廷里的那帮小人,就会死死地咬住我们不放,现在已经成了这种形势了。

如果他们想要往上爬,就得把我们臭骂一顿,就得把我们骂死,就得把我们骂得狗血喷头,好像他们才很清白。

好想骂了我们以后,才能证明他们对朝廷是忠心的,他们对唐宪宗是忠心的。

你们反正是朝廷最讨厌的人,最仇恨的人,所以呢我不管跟你有没有关系,我只要把你骂臭了、骂倒了,我就能得到朝廷的信任。

所以你说在这种情况下,柳宗元怎么才能启动自己回到长安的工程呢?没办法,还得靠朋友,还得靠亲人,就得给朝廷里的朋友写信,但是写信这东西说起来简单,做起来是真费脑子。

为什么呢?不同的人、不同的身份,有不同的心理,有不同的地位。

你给他写信,你得先揣摩他的心思。

因为什么呢,柳宗元现在处的地位是很糟糕的,他是皇上的仇人。

你是皇上的仇人,然后你给朝廷里正在做官的朋友写信,请求他帮助你摆脱现在的困境,你说这不给人坐蜡呢嘛?所以这写信呢就是一个高度的技巧。

他给当时的兵部郎中知制诰李建写了一封信,这封信的特点用四个字就可以概括,叫借力发力。

李建当年跟柳宗元也算同事,也是朋友。

柳宗元被贬了,人家没被贬,人家一点一点升上去了。

知制诰是帮助皇上起草诏书的,所以他是能接近皇帝的人。

那怎么个借力发力呢?柳宗元在给李建的信里边一开始就引用了《列子》的一句话,这话怎么说的?“贫者,士之常也。

死者,人之终也。

处常得终,尚何悠哉”——《列子》什么意思?说这个贫困啊,是读书人的常态。

死亡是一个人的终结。

我以平常的状态等待死亡的到来,我有什么忧愁的呢?大家说,这话是什么意思啊?我给你说句实话,柳宗元的形象经过那帮小人的糟蹋,现在已经被高度妖魔化了,人都是见了他就绕着弯走的。

那你现在要给朋友写信,你总得告诉朋友你现在是个什么状态才行啊。

他就说了,说我是安于贫困的。

我是个读书人,我以这种平稳的心态来等待死亡的到来。

所以您甭担心,我不是疯子,我不是神经病,我很正常。

这个给李建说了,李建看了才能放心,接下来才能借力发力,怎么借力发力呢?因为李建是他的老同事,是他的朋友,他就给李建说,说你有一个哥哥,不是在常州做刺史吗?你原来答应过,说让你哥哥关照我的,可是现在你看我这个身份呢,你哥哥又做着官,我主动给他写信,多少有点不太合适。

你看能不能你给你哥哥说一下,让他主动跟我联系一下,把我关照关照,这是第一。

第二呢,说你看你在朝廷中人很熟,我不好给很多人都写信,我给你写这封信之后,你拿上我这封信,再找另外两个原来咱们的同事和朋友,把我给你的信给他们俩也看看,让他们了解了解我的诉求,了解了解我现在的想法,这叫借力发力,找一个熟悉的人,自己了解的人,敢说心里话的人,不但让他帮忙,让他再通过其他的人,联络更多的资源,来帮助自己解除困境。

费脑子呀,这是李建这样做可以。

他还写一封信,是当时的右补阙萧俛。

右补阙是个什么官啊?说白了就是皇帝身边专门负责给皇帝提意见的官。

(给)萧俛的信可以用四个字来概括,叫巧用比喻。

这话怎么说的?当时柳宗元是被贬了,朝廷发生了一件大事,当时朝廷正在动员军队,要讨伐反叛的藩镇。

柳宗元捕捉到这个信息,他很敏感。

他给萧俛说,朝廷打这一仗肯定能胜利。

胜利之后,肯定要天下大赦。

您可得抓紧这机会啊,你得让皇帝的恩泽的阳光照在我的头上才行。

他做了一个非常巧妙的比喻,他说什么呢,他说像我这种人现在,朽木不可雕也。

阳光再照到我这个朽木上,也发不出新的树芽来了。

可有一样,我是发不出新的树芽,我能长出蘑菇啊,我还能长出灵芝来呢。

那蘑菇要是开出花来,不是也挺好看的吗?总归还是有营养的,还是有点用处的。

你看,你要是把我赦免了,我回到长安以后,我什么官我都不当,我什么野心都没有。

我就老婆孩子热炕头,三十亩地一头牛。

老老实实,踏踏实实地在家过日子。

我有余闲了,我不是还会写文章,还会写诗吗,我用我的文章和诗歌颂歌颂咱们这个伟大的时代,歌颂歌颂咱们这个圣明的君主,你看,这多好啊,这就是蘑菇和灵芝的作用。

用了这么个比喻,朽木上头长蘑菇,朽木上头长灵芝。

劝朋友意思是什么呢,我还有得用,别把我当垃圾一样就扔到一边不管了。

这萧俛跟他也是朋友,但可能这朋友的关系,他就不像李建那么深入,所以用这样的方式、比喻的方式,来说明自己的价值。

第三个方面的人啊,就比较重要了,这个人叫许孟容,是京兆尹,长安市的市长,相当于现在的北京市市长。

许孟容是个大学问家,很博学。

你跟他说这蘑菇的事,他肯定不感兴趣。

你再给他写信说让他找七找八的他也不会干。

怎么办呢,他是学问家,咱就谈学问。

给许孟容的信用四个字来概括,叫做什么呢,叫以古辩今。

柳宗元就觉得自己现在浑身是嘴都说不清了,为什么呢?叫这帮小人糟蹋的,他现在浑身上下都是泥水,他得为自己辩清白。

怎么辩清白啊?行,他就给许孟容讲历史故事,他说汉代有个人,这人的名字比较奇怪,叫直不疑,简直就不能怀疑。

这个直不疑身材伟岸,是个帅哥,长得特别帅气。

这长得帅就麻烦多,为什么呢,他的仇人就告他,说直不疑跟他的嫂嫂通奸。

直不疑听到这个以后非常生气,气得都笑了,为什么笑了呢?直不疑说,我连哥哥都没有,我哪来的嫂嫂啊,我跟谁去发生这种不清不白的关系啊?这是直不疑。

当时还有一个人叫第五伦,这个名字也比较奇怪,奇怪人的身上可能总爱发生一些奇怪的事情,第五伦也很冤枉,他的对手就告他,说什么呢,说他有家庭暴力,在家里虐待他的岳父,扇他岳父耳光。

汉光武帝刘秀见到第五伦就问他,说你怎么了?你长本事了,你在家里头打老人呐?第五伦呢,气得也笑了。

为什么呢,他说天可怜见得我,我先后结过三次婚,我这三任妻子从小都是幼年丧父,愣是没有岳父,零岳父。

我找谁扇去我?所以你看,这告人的人就很险恶,他也是慌不择言了,是不是,你也找个有模有样的你去告啊,这俩人都没有,你怎么告啊?所以这说明什么呢,连没影的事他都敢告你。

柳宗元意思是什么,说连这样超级清白的、没影的,人家都能告,那要是直不疑真有个哥,第五伦真有个岳父,那这就说不清楚了,是不是?反正查无实据,但是事出有因吧?这叫癞蛤蟆上你脚面,不咬你他恶心你。

柳宗元从这几个故事里头总结了一个结论,就告诉了许市长,他说什么呀,说:“自古贤人才士,秉志遵分。

被谤议不能自明者,仅以百数”——柳宗元《寄许京兆孟容书》说自古以来这些贤人、能人,他们要遭了诬陷,能不辩而自明的,我告诉你,没那么多人,也就百十来个。

大部分人都是吃了哑巴亏了,憋着吧,没办法,该着你倒霉你就倒霉。

所以他就转到自己身上来,像我这样的,就像直不疑一样,就像第五伦一样,也是遭受了很多不明不白的冤屈,现在浑身上下泼的都是脏水,没办法,说不清。