部编版-语文-七年级下册-王安石主要作品及成就

- 格式:docx

- 大小:21.45 KB

- 文档页数:3

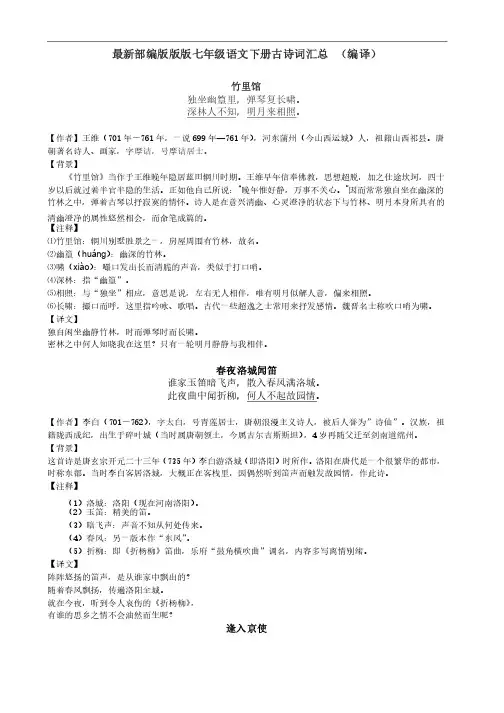

最新部编版版版七年级语文下册古诗词汇总(编译)竹里馆独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

【作者】王维(【作者】王维(701701年-年-761761年,一说699年—年—761761年),河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县。

唐朝著名诗人、画家,字朝著名诗人、画家,字摩诘,号摩诘居士。

摩诘,号摩诘居士。

【背景】《竹里馆》当作于王维晚年隐居蓝田辋川时期。

王维早年信奉佛教,思想超脱,加之仕途坎坷,四十岁以后就过着半官半隐的生活。

正如他自己所说:“晚年惟好静,万事不关心。

”因而常常独自坐在幽深的竹林之中,弹着古琴以抒寂寞的情怀。

诗人是在意兴清幽、心灵澄净的状态下与竹林、明月本身所具有的清幽澄净的属性悠然相会,而命笔成篇的。

【注释】⑴竹里馆:辋川别墅胜景之一,房屋周围有竹林,故名。

⑵幽篁(huáhuáng ng ):幽深的竹林。

⑶啸(xiàxiào o ):嘬口发出长而清脆的声音,类似于打口哨。

⑷深林:指“幽篁”。

⑸相照:与“独坐”相应,意思是说,左右无人相伴,唯有明月似解人意,偏来相照。

⑹长啸:撮口而呼,这里指吟咏、歌唱。

古代一些超逸之士常用来抒发感情。

魏晋名士称吹口哨为啸。

【译文】独自闲坐幽静竹林,时而弹琴时而长啸。

密林之中何人知晓我在这里?只有一轮明月静静与我相伴。

春夜洛城闻笛谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

【作者】李白(【作者】李白(701701701--762762)),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为”诗仙”。

汉族,祖籍陇西成纪,出生于碎叶城(当时属唐朝领土,今属吉尔吉斯斯坦),4岁再随父迁至剑南道绵州。

【背景】这首诗是唐玄宗开元二十三年(735年)李白游洛城(即洛阳)时所作。

洛阳在唐代是一个很繁华的都市,时称东都。

当时李白客居洛城,大概正在客栈里,因偶然听到笛声而触发故园情,作此诗。

【注释】(1)洛城:洛阳(现在河南洛阳)。

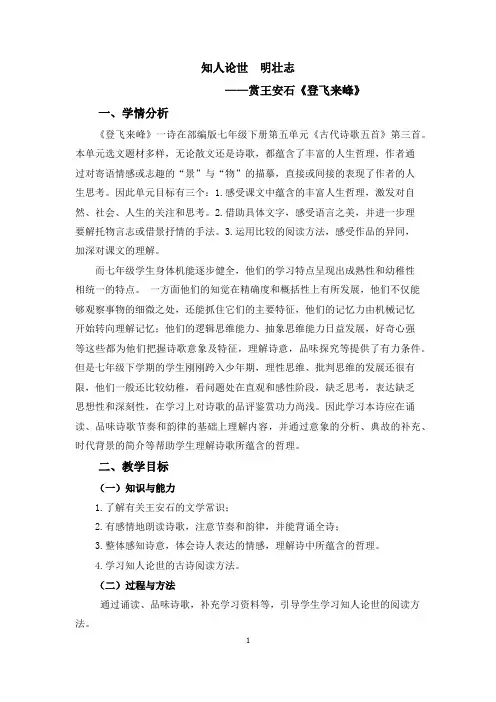

知人论世明壮志——赏王安石《登飞来峰》一、学情分析《登飞来峰》一诗在部编版七年级下册第五单元《古代诗歌五首》第三首。

本单元选文题材多样,无论散文还是诗歌,都蕴含了丰富的人生哲理,作者通过对寄语情感或志趣的“景”与“物”的描摹,直接或间接的表现了作者的人生思考。

因此单元目标有三个:1.感受课文中蕴含的丰富人生哲理,激发对自然、社会、人生的关注和思考。

2.借助具体文字,感受语言之美,并进一步理要解托物言志或借景抒情的手法。

3.运用比较的阅读方法,感受作品的异同,加深对课文的理解。

而七年级学生身体机能逐步健全,他们的学习特点呈现出成熟性和幼稚性相统一的特点。

一方面他们的知觉在精确度和概括性上有所发展,他们不仅能够观察事物的细微之处,还能抓住它们的主要特征,他们的记忆力由机械记忆开始转向理解记忆;他们的逻辑思维能力、抽象思维能力日益发展,好奇心强等这些都为他们把握诗歌意象及特征,理解诗意,品味探究等提供了有力条件。

但是七年级下学期的学生刚刚跨入少年期,理性思维、批判思维的发展还很有限,他们一般还比较幼稚,看问题处在直观和感性阶段,缺乏思考,表达缺乏思想性和深刻性,在学习上对诗歌的品评鉴赏功力尚浅。

因此学习本诗应在诵读、品味诗歌节奏和韵律的基础上理解内容,并通过意象的分析、典故的补充、时代背景的简介等帮助学生理解诗歌所蕴含的哲理。

二、教学目标(一)知识与能力1.了解有关王安石的文学常识;2.有感情地朗读诗歌,注意节奏和韵律,并能背诵全诗;3.整体感知诗意,体会诗人表达的情感,理解诗中所蕴含的哲理。

4.学习知人论世的古诗阅读方法。

(二)过程与方法通过诵读、品味诗歌,补充学习资料等,引导学生学习知人论世的阅读方法。

(三)情感态度与价值观提高学生文化品味和审美能力,激发学生为了理想而不畏困难,积极自信的情怀。

三、教学思想1.立足核心素养,彰显教学目标以文化人的育人导向;2.体现语文学习任务群特点,整体规划学习内容;3.创设真实而富有意义的学习情境,凸显语文学习的实践性。

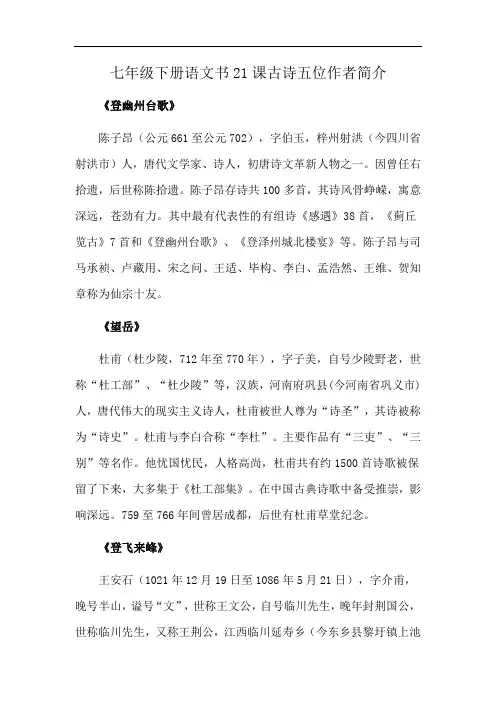

七年级下册语文书21课古诗五位作者简介《登幽州台歌》陈子昂(公元661至公元702),字伯玉,梓州射洪(今四川省射洪市)人,唐代文学家、诗人,初唐诗文革新人物之一。

因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。

陈子昂存诗共100多首,其诗风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力。

其中最有代表性的有组诗《感遇》38首,《蓟丘览古》7首和《登幽州台歌》、《登泽州城北楼宴》等。

陈子昂与司马承祯、卢藏用、宋之问、王适、毕构、李白、孟浩然、王维、贺知章称为仙宗十友。

《望岳》杜甫(杜少陵,712年至770年),字子美,自号少陵野老,世称“杜工部”、“杜少陵”等,汉族,河南府巩县(今河南省巩义市)人,唐代伟大的现实主义诗人,杜甫被世人尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

杜甫与李白合称“李杜”。

主要作品有“三吏”、“三别”等名作。

他忧国忧民,人格高尚,杜甫共有约1500首诗歌被保留了下来,大多集于《杜工部集》。

在中国古典诗歌中备受推崇,影响深远。

759至766年间曾居成都,后世有杜甫草堂纪念。

《登飞来峰》王安石(1021年12月19日至1086年5月21日),字介甫,晚号半山,谥号“文”,世称王文公,自号临川先生,晚年封荆国公,世称临川先生,又称王荆公,江西临川延寿乡(今东乡县黎圩镇上池村)人,中国杰出的政治家、文学家、思想家、改革家。

王安石在文学上具有突出成就,是唐宋时期八大家之一,即唐代的韩愈、柳宗元和宋代的苏轼、苏洵、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩。

其诗“学杜得其瘦硬”,擅长于说理与修辞,善于用典故,风格遒劲有力,警辟精绝,也有情韵深婉的作品。

著有《临川先生文集》,现有《王临川集》、《临川集拾遗》,著名散文《游褒禅山记》。

《游山西村》陆游(1125年11月13日至1210年1月26日),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今浙江绍兴)人,尚书右丞陆佃之孙,南宋文学家、史学家、爱国诗人。

与尤袤、杨万里、范成大并称四大家。

陆游生逢北宋灭亡之际,少年时即深受家庭爱国思想的熏陶。

登幽州台歌一、作者简介陈子昂(661~702),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人。

唐代文学家。

因曾任右拾遗,后世称陈拾遗。

陈子昂是唐诗革新的先驱。

他的诗思想进步而充实,语言刚健而质朴,风骨峥嵘,寓意深远,苍劲有力,对唐代诗歌影响巨大。

现存诗一百多首,其中最具代表性的是《感遇》和《登幽州台歌》。

有《陈伯玉文集》传世。

二、故事背景《登幽州台歌》:696年,契丹攻陷营州。

武则天委派武攸宜率军征讨,陈子昂随军出征。

武攸宜为人轻率,少谋略。

陈子昂进言,武攸宜不听,反把他降为军曹。

诗人受到挫折,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上蓟北楼,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》等诗篇。

三、课文翻译前:过去。

古人:古代能够礼贤下士的圣君。

后:未来,后世。

来者:后世重视人才的贤明君主。

念:想到。

悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

怆然:悲伤的样子。

涕:眼泪。

译文:往前望不到古代礼贤下士的圣君,往后看不到后世重视人才的贤明君主。

想到广阔天地的无穷无尽,我独自悲伤,热泪纵横!四、问题归纳1.“独怆然而涕下”,抒发了诗人怎样的情感?抒发了诗人孤单寂寥、苦闷悲愁的心绪。

2.这首诗歌,句式有何特点?这有什么作用?前两句,每句五字,三个停顿,音节比较短促,传达了诗人生不逢时、抑郁不平之气。

后两句,各增加了一个虚词,每句六字,四个停顿,音节比较舒徐流畅,表现了诗人无可奈何、曼声长叹的情景。

全诗句法长短不齐,音节抑扬变化,增强了艺术感染力。

五、课文主题这是一首吊古伤今的悲歌。

全诗并未对幽州台作一字描写,只是抒发了登台感慨,语言苍劲奔放,语调慷慨悲凉,表现了诗人怀才不遇的处境和苦闷悲愁的情怀。

望岳一、作者简介杜甫(712~770),字子美,自号少陵野老,巩县(今河南巩义)人。

盛唐时期伟大的现实主义诗人,其人被尊为“诗圣”,其诗被称为“诗史”。

他的诗篇像一面镜子,广泛深刻地反映了“安史之乱”前后唐代由盛而衰的历史。

主要作品有“三吏”和“三别”。

其中“三吏”为《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》,“三别”为《新婚别》《无家别》和《垂老别》。

部编版七年级语文下册《登幽州台歌》诗文鉴赏及考点剖析【知识储备】一、导入“古来圣贤皆寂寞”。

苏东坡是孤独的,他一再地被贬职,人生抱负难以实现,心里不是不凄凉的,他那“谁怕,一蓑烟雨任平生”的潇洒,渗透着怎样深刻的悲哀。

陶渊明是孤独的,他的“不为五斗米折腰”的高洁,安于田园生活的恬淡的背后,是做不到官场尔虞我诈虚假逢迎、无法实现为官济世的理想的苍凉与无奈。

其实孤独既是一种心境,一种感伤,也是一种超然。

今天再认识一位孤独之人----陈子昂。

二、目标1、了解诗歌的作者及创作背景;2、品味名句,增加语言积累,丰富文化积淀;3、理解诗歌的思想内容,把握作者的思想感情;4、培养学生的审美情趣,以及不惧困难、胸怀天下的优质品质,树立热爱祖国、兴我中华的远大理想。

三、原文登幽州台歌陈子昂前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

四、注释《登幽州台歌》:选自《韩陈子昂集》。

幽州:古十二州之一,现今北京市。

幽州台:即黄金台,又称蓟北楼,是战国时燕昭王为招纳天下贤士而建,故址在今北京市大兴。

昭王为报齐灭燕之仇,并复兴燕国,拜访郭隗,求计问策。

郭隗(wěi )以古人千金买马骨为例,使昭王广纳社会贤才,建筑“黄金台”,昭王并尊郭隗为师。

此举天下震动,乐毅、邹衍、剧辛及其他有才能的人皆来归附燕国,燕国因此强大起来。

前:向前看。

古人:指古代那些能够礼贤下士贤明君主。

来者:后世那些重视人才的贤明君主。

念:想到。

悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

怆然:悲伤的样子。

涕:眼泪。

五、诗意往前看不到古代招贤的圣君,向后看不到后世求才的明君。

只有那(想到那)苍茫天地悠悠无限,止不住满怀悲伤热泪纷纷。

六、赏析前不见古人,后不见来者。

时间:俯仰古今,时间绵长。

从时间的角度表现主人公的孤独。

前贤不见,后贤不及,想到自己怀才不遇,屡受挫折,求贤主而不得,欲报国而无门,不禁悲从中来,感慨万端。

遥想战国时燕昭王曾在此筑台招贤纳士,而今物是人非,徒增苍凉之感。

部编版七年级语文下册第21课《古代诗歌五首》预习知识点梳理登幽州台歌文|陈子昂围绕古诗查找相关资料,了解诗人生平及诗歌的创作背景。

有感情地诵读古诗,注意节奏和韵律,体会诗人表达的情感。

《登幽州台歌①》唐|陈子昂前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠②,独怆然③而涕④下!【注释】①选自,《陈子昂集》。

幽州台,即蓟(jì)北楼,是战国时燕昭王为招纳天下贤士所建,故址在今北京西南。

陈子昂(661-702),字伯玉,梓(zǐ)州谢洪(今属四川)人,唐代文学家。

②[悠悠]形容时间的久远和空间的广大。

③[怆(chuàng)然]悲伤的样子。

④[涕(tì)]眼泪。

[批注]批注:“悠悠”二字特别耐人寻味,虽然没有写具体的景色,但是这种概括的写法如同写意山水,求其神,有着时间空间上的渺远之感。

[批注]站在时间、空间的交叉路口,天地洪荒,作为一己,何其渺小,自身理想和死亡之间的巨大裂隙带来的孤独之感顿生,这种孤独感不仅属于作者,也属于更多的古代知识分子,他们囿于相同的精神困境,却难以突破,由此发出这令人震撼的呐喊。

[译文]往前不见古代招贤的圣君,向后不见后世求才的明君。

只有那苍茫天地悠悠无限,止不住满怀悲伤热泪纷纷。

望岳文|杜甫围绕古诗查找相关资料,了解诗人生平及诗歌的创作背景。

有感情地诵读古诗,注意节奏和韵律,体会诗人表达的情感。

望岳①唐|杜甫岱宗②夫如何?齐鲁青未了③。

造化钟神秀④,阴阳割昏晓⑤。

荡胸生曾云⑥,决眦入归鸟⑦。

会当⑧凌绝顶⑨,一览众山小。

①选自《杜诗详注》卷一。

唐玄宗开元二十四年(736),杜甫曾在齐、赵(今山东、河北一带)漫游,故有此作。

②[岱宗]指泰山;③[齐鲁青未了(liǎo)]泰山横跨齐鲁,青色的峰峦连绵不断。

齐鲁,春秋时的两个诸侯国,在今山东一带。

泰山以北为齐国,泰山以南为鲁国。

青,指山色。

未了,不尽。

④[造化钟神秀]大自然将神奇和秀丽集中于泰山。

造化,指天地、大自然。

20古代诗歌五首【教学目标】1、学习这五首诗,理解诗意,有感情地朗读并背诵。

2、想象诗句描绘的景象,理解诗中蕴含的道。

3、理解作者的思想感情。

【教学重点】体会诗歌表达的情感,理解诗歌中蕴含的哲理。

【教学难点】从练字、赏句的角度品味诗歌,理解诗歌所蕴含的哲理。

【教学准备】课件【教学安排】2课时第一课时一创设情景,导入新课(5分钟)同学们,走进我国古代文化长廊,优秀诗歌灿若繁星,名家大师层出不穷,诗歌以其凝练的语言、含蓄而丰富的内蕴,将我们带入了一个崇高的艺术殿堂,给我们带来了美的享受。

今天,我们一起走进《古代诗歌五首》,去感受古代大师们给我们带来的光辉哲理与思想启迪……二学习《登幽州台歌》(15分钟)(一)作者简介陈子昂(661——702),唐代文学家,因曾任右拾遗,后世称为陈拾遗。

“右拾遗”属唐朝时的小官,是咨询建议官员,类似于我们现在的监察科科长。

本诗写于武则天万岁通天元年(696),当时武则天命建安王武攸宜征讨契丹,陈子昂任右拾遗参谋军事。

武攸宜缺乏将略,军事失利,陈子昂屡次进言,不仅不被采纳,还被贬为军曹【设计意图】诗歌语言凝练,内容丰富,学生不容易理解其中蕴含的情感,了解作品的写作背景,能根据作者写实诗时的心情、经历等来更好地理解诗歌的内容和作者的感情。

(二)初读诗歌,整体感知1、生自由读,要读准字音,借助解释理解“悠悠”“怅然”的意思。

2、抽查学生自读情况。

3、明确诗歌节奏。

【设计意图】诗歌言简意赅,多读能让学生增强语感,在反复读的过程中加快对诗歌的理解。

(三)品读诗歌赏析作品1、根据作者的生平及本诗的写作背景,说说这首诗的大意是什么。

作者看不到明君而产生的伤心难过的心情。

2、诗句解说往前不见古代招贤的圣君,向后不见后世求才的明君。

只有那苍茫天地悠悠无限,止不住满怀悲伤热泪纷纷。

3、念天地之悠悠”,你是怎样理解“悠悠”一词的?“悠悠”形容时间久远和空间广大。

这个词的运用,把个人放置到无边宇宙的背景中,使人显得渺小孤寂,从而产生一种苍茫的孤独。

专题《登飞来峰》诗文鉴赏及考点揭秘【知识储备】一、导入浙江绍兴城外有个宝林山,唐宋时其上有应天塔,故又俗称“塔山”,古代传说此山自琅琊郡东武(今山东诸城)飞来,故有“飞来峰”之名。

唐宋八大家之一的王安石还特意为这座飞来之峰写了一首诗——《登飞来峰》,让我们一起来欣赏一下吧!二、目标1. 初步了解诗句的意思,大致理解诗中描述的情景。

2. 想像诗句描绘的景象,引导学生理解诗中蕴含的道理。

3. 有感情地朗读,并背诵和默写本诗。

三、原文登飞来峰王安石飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

四、注释《登飞来峰》:选自《王荆文公诗笺注》卷四十八。

飞来峰:即浙江绍兴城外的宝林山,唐宋时其上有应天塔,故又俗称“塔山”,古代传说此山自琅琊郡东武(今山东诸城)飞来,故有“飞来峰”之名。

寻:古代长度单位。

八尺(一说七尺)为一寻。

闻说:听说。

不畏:害怕。

浮云:在山间浮动的云雾。

望眼:视线。

缘:因为。

五、诗意飞来峰顶耸立着千寻的高塔,听人说地面晨鸡初鸣时,在塔上便可看到红日高升。

登上去就不用担心浮云遮住远望的视线,因为我身在塔的最高层。

六、赏析首句紧扣诗题下笔,点明了地点,并用“千寻”二字言其高。

第二句紧承首句,通过具体的描写,进一步突出飞来山上“千寻塔”之高。

三、四句:“不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层”,不怕浮云遮住了远望的眼光,只是因为身在最高的层次。

这两句是全诗的精华,蕴含着深刻的哲理。

七、文学常识1、作者简介王安石(1021—1086),字介甫,号半山,人称半山居士,世人称“王荆公”“王文公”,江西临川(今江西抚州)人,又称临川先生。

北宋政治家、文学家、思想家,唐宋八大家之一。

著有《临川先生文集》。

2、作者生平王安石,北宋大政治家,当过宰相,在神宗皇帝支持下实行改革,历史上叫做“王安石变法”。

也就是嘉佑三年(1058)上书,提出改革政治的主张。

他积极推行新法,抑制官僚地主和豪商的特权,但遭到保守派的激烈反对。

部编版-初中语文-打印版

王安石作品品读

泊船瓜洲

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还。

明妃曲二首

其一

明妃初出汉宫时,泪湿春风鬓脚垂。

低徊顾影无颜色,尚得君王不自持。

归来却怪丹青手,入眼平生几曾有;

意态由来画不成,当时枉杀毛延寿。

一去心知更不归,可怜着尽汉宫衣;

寄声欲问塞南事,只有年年鸿雁飞。

家人万里传消息,好在毡城莫相忆;

君不见咫尺长门闭阿娇,人生失意无南北。

其二

明妃初嫁与胡儿,毡车百辆皆胡姬。

含情欲语独无处,传与琵琶心自知。

黄金杆拨春风手,弹看飞鸿劝胡酒。

汉宫侍女暗垂泪,沙上行人却回首。

汉恩自浅胡恩深,人生乐在相知心。

可怜青冢已芜没,尚有哀弦留至今。

王安石主要作品及成就

主要作品

散文《伤仲永》《答司马谏议书》《材论》《游褒禅山记》等,诗歌《明妃曲二首》《书湖阴先生壁》《棋》《泊船瓜洲》《元日》《登飞来峰》等,词《桂枝香·金陵怀古》《南乡子·自古帝王州》《渔家傲·灯火已收正月半》《清平乐·留春不住》等,存世有《临川集》《临川集拾遗》《临川先生歌曲》《临川先生文集》等。

主要成就

变法革新

王安石变法的根本目的,是要改变北宋积贫积弱的局面,增强对外防御,对内弹压的能力,以巩固和加强封建统治。

从新法次第实施,到新法为守旧派所废罢,其间将近十五年。

在这十五年中,每项新法在推行后,虽然都不免产生了或大或小的弊端,但是,基本上都能收到一些效果,“富国强兵”的效果是十分显著的。

积贫局面的改变:

政府财政收入大幅增长。

通过一系列理财新法的实行,国家增加了“青苗钱”、“免役宽剩钱”、“市易息钱”等新的财政收入项目,在发展生产、均平赋税的基础上,财政收入有了明显的增加,国库充裕,宋神宗年间国库积蓄可供朝廷二十年财政支出。

新法在一定程度上抑制了豪强地主的兼并势力,青苗法取代了上等户的高利贷,限制了高利贷对农民的盘剥;方田均税法限制了官僚和豪绅大地主的隐田漏税行为;市易法使大商人独占的商业利润中的一部分收归国家,打击了大商人对市场的操纵和垄断;免役法的推行使农户所受的赋税剥削有所减轻,大力兴建农田水利工程,对农业生产的发展发挥了巨大作用,社会经济发展,人民负担减轻,呈现了百年来不曾有过的繁荣景象。

积弱局面的改善:

改变“积贫积弱”的现象是王安石变法的总方针,富国强兵是变法的总目的。

通过“强兵之法”的推行,积弱局面得以缓解,北宋国力有所增强。

保甲法的推行,加强了农村的封建统治秩序,维护了农村的社会治安,建立了全国性的军事储备,并节省了大量训练费用;裁兵法提高了军队士兵素质;将兵法改变了兵将分离的局面,加强了军队战斗力;保马法使马匹的质量和数量大大提高,同时政府节省了大量养马费用;军器监法增加了武器的生产量,质量也有所改善。

变法的强兵措施扭转了西北边防长期以来屡战屡败的被动局面。

北宋熙宁六年(1073年),在王安石指挥下,熙河路经略安抚使王韶率军进攻吐蕃,收复河、洮、岷等五州,拓地两千余里,受抚羌族三十万帐。

这是北宋军事上一次空前的大捷,也是两宋时期汉民族与周边少数民族政权作战时,北宋朝廷开疆拓土、大展神威而大获全胜的唯一战例。

同时培养出了王韶、章楶等杰出将领,并建立起进攻西夏地区的有利战线,对宋与西夏的战争格局掀起了翻天覆地的变化。

文学成就

从文学角度总观王安石的作品,无论诗、文、词都有杰出的成就。

北宋中期开展的诗文革新运动,在他手中得到了有力推动,对扫除宋初风靡一时的浮华余风作出了贡献。

但是,王安石的文学主张,却过于强调“实用”,对艺术形式的作用往往估计不足。

他的不少诗文,又常常表现得议论说理成分过重,瘦硬而缺少形象性和韵味。

还有一些诗篇,论禅说佛理,晦涩干枯,但不失大家风范。

散文:

王安石为了实现自己的政治理想,把文学创作和政治活动密切地联系起来,强调文学的作用首先在于为社会服务,强调文章的现实功能和社会效果,主张文道合一。

他的散文大致贯彻了他的文学主张,揭露时弊、反映社会矛盾,具有较浓厚的政治色彩。

王安石的论说文,针对时政或社会问题,观点鲜明,分析深刻,长篇则横铺而不力单,短篇则纡折而不味薄,阐述政治见解与主张,结构谨严,说理透彻,语言朴素精练,具有较强的概括性与逻辑力量,为推动变法和巩固北宋诗文革新运动的成果起了积极的作用。

王安石的短文,直陈己见,简洁峻切,短小精悍,形成了“瘦硬通神”的独特风貌,如史论《读孟尝君传》,全文不足百字,然而层次分明,议论周密,词气凌厉而贯注,势如破竹,具有不容置辩的逻辑力量。

还有一部分山水游记散文,简洁明快而省力,亦记游,亦说理。

诗歌:

王安石的诗歌,大致可以以熙宁九年(1076年)王安石第二次罢相为界分为两个阶段,在内容和风格上有较明显的区别。

前期创作主要是“不平则鸣”,注重社会现实,反映下层人民的痛苦,倾向性十分鲜明,风格直截刻露;晚年退出政坛后,心情渐趋平淡,大量的写景诗、咏物诗取代了前期政治诗的位置。

后期创作“穷而后工”,致力于追求诗歌艺术,重炼意和修辞,下字工、用事切、对偶精,含蓄深沉、深婉不迫,以丰神远韵的风格在当时诗

坛上自成一家,世称“王荆公体”。

词:

王安石的词,今存约二十余首,大致可分为抒写情志和阐释佛理两类,“瘦削雅素,一洗五代旧习”。

其抒情词作,写物咏怀,多选空阔苍茫、淡远纯朴的形象,营造出一个士大夫文人特有的情致世界。

《桂枝香·金陵怀古》一词,豪纵沉郁,同范仲淹的《渔家傲·塞下秋来风景异》一词,共开豪放词之先声,给后来词坛以良好的影响。