针灸学-足太阳膀胱经、腧穴

- 格式:doc

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:18

课时授课计划N0 29第十章针灸学第一节腧穴(三)二、十四经穴(九)手厥阴心包经常用腧穴1.经脉循行胸中→心包络→横膈→胸→腹→上、中、下三焦。

胸部支脉:胸中→胁部→腋下3寸→腋窝中→上臂内侧→肘窝→前臂两筋间→掌中→中指端。

掌中支脉:劳宫穴→无名指端,与手少阳三焦经相接。

属心包,络上、中、下焦。

2.主要病症:①心痛、胸闷、心悸、心烦;②癫狂;③腋肿、肘臂挛急、掌心发热。

主治概要:本经腧穴主治心、胸、胃、神志病,以及经脉循行部位的其他病证。

3.常用腧穴(1)曲泽【定位】肘横纹中,肱二头肌腱尺侧缘。

【主治】①心悸、心痛;②胃痛、呕吐、泄泻;③肘臂挛痛;④热病。

【操作】直刺1~1.5寸,或点刺出血。

(2)内关【定位】前臂掌侧,腕横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱间。

【主治】①心悸、胸闷痛;②胃痛、呕吐、呃逆;③失眠、眩晕、癫狂;④上肢疼痛。

【操作】直刺0.5~1寸。

(3)中冲【定位】手中指尖端中央。

【主治】昏迷、中暑、昏厥;心痛;舌强肿痛;小儿夜啼。

①急救:昏迷、中暑;②心痛、心烦;③舌强肿痛、热病、小儿夜啼。

【操作】浅刺0.1寸,或点刺出血。

(十)手少阳三焦经常用腧穴1.经脉循行无名指端→小指与无名指间→手背→前臂外侧桡、尺骨间→肘尖→上臂外侧→肩部→缺盆→胸中→心包→横膈→胸→腹→上、中、下三焦。

胸中支脉:胸→缺盆→项部→耳后→额角→面颊→眶下部。

耳部支脉:耳后→耳中→耳前→面颊→目外眦,与足少阳胆经相接。

属上、中、下三焦,络心包。

并与耳、眼有联系。

2.主要病症:①腹胀、水肿、遗尿、小便不利;②耳聋、耳鸣、咽喉肿痛、目赤肿痛、颊肿;③耳后、肩臂肘部外侧疼痛。

主治概要:侧头、耳、胸胁、咽喉病和热病,以及经脉循行部位的其他病证。

3.常用腧穴(1)关冲【定位】无名指尺侧指甲角旁约0.1寸。

【主治】①头痛、目赤、耳聋、咽喉肿痛;②热病、昏厥。

【操作】浅刺0.1寸,或点刺出血。

(2)外关【定位】腕背横纹上2寸,桡尺骨之间。

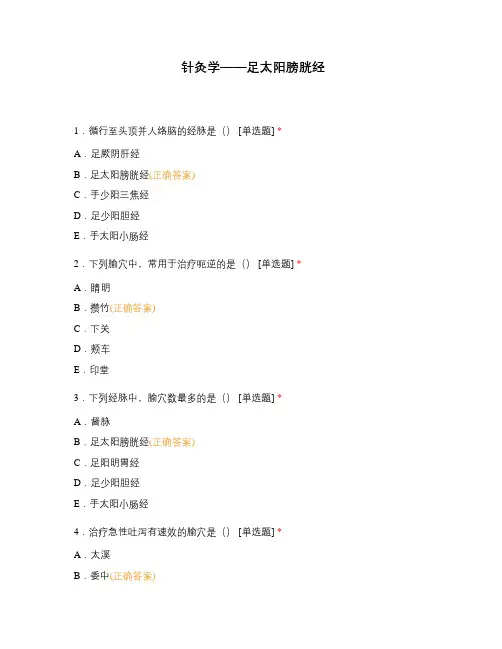

针灸学——足太阳膀胱经1.循行至头顶并人络脑的经脉是() [单选题] *A.足厥阴肝经B.足太阳膀胱经(正确答案)C.手少阳三焦经D.足少阳胆经E.手太阳小肠经2.下列腧穴中,常用于治疗呃逆的是() [单选题] * A.睛明B.攒竹(正确答案)C.下关D.颊车E.印堂3.下列经脉中,腧穴数最多的是() [单选题] *A.督脉B.足太阳膀胱经(正确答案)C.足阳明胃经D.足少阳胆经E.手太阳小肠经4.治疗急性吐泻有速效的腧穴是() [单选题] *A.太溪B.委中(正确答案)C.承山D.内关E.昆仑5.下列有关睛明穴针刺操作的叙述,不正确的是() [单选题] * A.遇到阻力时,可继续进针(正确答案)B.不捻转,不提插C.出针后按压针孔片刻D.针具宜细,消毒宜严E.禁灸6.与腰阳关穴在同一水平线上的腧穴是() [单选题] *A.脾俞B.大肠俞(正确答案)C.肝俞D.膈俞E.肾俞7.常用于治疗皮肤瘙痒等皮肤病证的腧穴是() [单选题] * A.心俞B.肝俞C.脾俞D.肾俞E.膈俞(正确答案)8.心俞穴的定位是() [单选题] *A.在脊柱区,第3胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸B.在脊柱区,第5胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸(正确答案) C.在脊柱区,第6胸椎棘零下,后正中线旁开1.5寸D.在脊柱区,第7胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸E.在脊柱区,第9胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸9.肝俞穴的定位是() [单选题] *A.在脊柱区,第3胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸B.在脊柱区,第5胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸C.在脊柱区,第6胸椎棘零下,后正中线旁开1.5寸D.在脊柱区,第7胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸E.在脊柱区,第9胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸(正确答案) 10.起于目内眦的经脉是() [单选题] *A.手阳明大肠经B.足阳明胃经C.足太阳膀胱经(正确答案)D.手太阳小肠经E.足少阳胆经11.起于目锐眦的经脉是() [单选题] *A.手阳明大肠经B.足阳明胃经C.足太阳膀胱经D.手太阳小肠经E.足少阳胆经(正确答案)12.次髂穴的主治病证是() [单选题] *A.滞产B.痛经(正确答案)C.丹毒D.呃逆E.便秘13. 委中穴的主治病证是() [单选题] *A.滞产B.痛经C.丹毒(正确答案)D.呃逆E.便秘14.善于治疗呃逆的腧穴是() [单选题] * A.攒竹(正确答案)B.承山C.太溪D.外关E.照海15.善于治疗急性腰扭伤的腧穴是() [单选题] * A.攒竹(正确答案)B.承山C.太溪D.外关E.照海。

中西医结合针灸学-足太阳膀胱经、腧穴练习题及答案解析一、A11、在颈后区,横平第2颈椎棘突上际,斜方肌外缘凹陷中的腧穴是A、风池B、天柱C、风府D、翳风E、风门2、下列何经循行至头顶并入络脑A、足厥阴肝经B、足太阳膀胱经C、手少阳三焦经D、足少阳胆经E、手太阳小肠经3、下列腧穴中,常用于治疗呃逆症的是A、睛明B、攒竹C、承泣D、四白E、印堂4、第2腰椎棘突下,后正中线旁开1.5寸的腧穴是A、脾俞B、胃俞C、肝俞D、胆俞E、肾俞5、下列腧穴中,治疗急性吐泻有速效的是A、委阳B、委中C、承山D、飞扬E、昆仑6、申脉穴位于A、昆仑直上3寸B、外踝直下方凹陷中C、外踝尖与跟腱之间的凹陷处D、第5跖骨粗隆下方,赤白肉际处E、昆仑穴直下,跟骨外侧,赤白肉际处7、下列腧穴中,治疗痔疾常取A、天枢B、委阳C、承山D、申脉E、昆仑8、脾俞穴的定位是A、第7胸椎棘突下,旁开1.5寸B、第9胸椎棘突下,旁开1.5寸C、第10胸椎棘突下,旁开1.5寸D、第11胸椎棘突下,旁开1.5寸E、第12胸椎棘突下,旁开1.5寸9、第4腰椎棘突下,后正中线旁开1.5寸的腧穴是A、膀胱俞B、大肠俞C、肝俞D、胃俞E、肾俞二、B1、A.手阳明大肠经B.足阳明胃经C.足太阳膀胱经D.手太阳小肠经E.足少阳胆经<1> 、起于目内眦的经脉是A、B、C、D、E、<2> 、起于目锐眦的经脉是A、B、C、D、E、2、A.第3胸椎棘突下,旁开1.5寸B.第5胸椎棘突下,旁开1.5寸C.第6胸椎棘突下,旁开1.5寸D.第7胸椎棘突下,旁开1.5寸E.第9胸椎棘突下,旁开1.5寸<1> 、心俞穴位于A、B、C、D、E、<2> 、肝俞穴位于A、B、C、D、E、3、A.滞产B.痛经C.丹毒D.呃逆E.便秘<1> 、次髎穴的主治病证是A、B、C、D、E、<2> 、委中穴的主治病证是A、B、C、D、E、4、A.攒竹B.委阳C.承山D.天枢E.昆仑<1> 、以上腧穴中,治疗痔疾常取A、B、C、D、E、<2> 、以上腧穴中,常用于治疗呃逆症的是A、B、C、D、E、答案部分一、A11、【正确答案】 B【答案解析】天柱【定位】在颈后区,横平第2颈椎棘突上际,斜方肌外缘凹陷中。

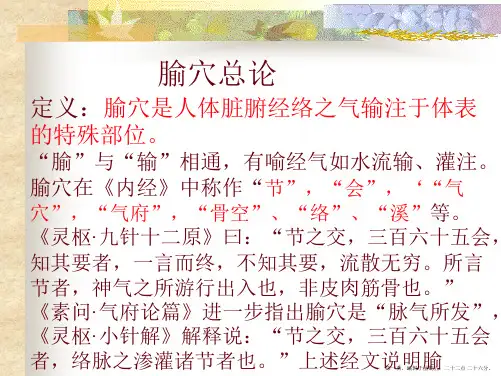

腧穴概念及定位腧穴概念及定位正常字体放大字体腧穴的基本概念腧穴是人体上与脏腑器官和有关部位相联系的特殊区域。

它从属于经络,具有输注气血、反映病痛和感受信息的特性。

腧穴又称孔穴、穴道、穴位。

《内经》中又将它称作“节”、“会”、“空”(孔)、“气穴”等。

“腧”原写作“输”,有“内外相输应”的意思,说明它通过经络而与脏腑和其他部位相输通;“穴”是空隙凹陷的意思,说明它多位于肌肉纹理和骨节空隙凹陷处。

《千金要方》说:“肌肉纹理、节解缝会--宛陷之中,及以手按之,病者快然。

”指按压腧穴处常较为敏感或呈现舒适感。

从形态结构的观察证明,穴位部的皮肤、皮下、肌层等组织内包含有各种感受器、游离神经末梢、神经束和神经丛等,形成特为敏感的区域。

腧穴的基本特性从经络理论来分析,腧穴从属于经络,它是通过经络系统与体内的脏腑和有关部位相联系。

形式上,腧穴与经络是“点”与“线”的关系。

这些“点”有的直接与经脉相通,有的与其“支而横者”的络脉相通,位置有深有浅,区域有大有小。

如位于四肢末端的穴位较小较浅,位于大关节附近的穴位则较大较深。

《内经》称腧穴为“脉气所发”和“神气之所游行出入”处,即指腧穴为经络气血集散之处,这是腧穴输注气血的特点。

腧穴与脏腑密切相关,在疾病情况下,腧穴有反映病痛的功能。

《素问•气穴论》说“孙脉”(细小的络脉),能“以溢奇邪,以通营卫”。

腧穴即当孙络和卫气散布的所在。

腧穴部感觉、色泽和形态的异常,在一定程度上能反映出脏腑经络的病变。

其主要表现在压痛、酸楚、硬结、隆起、郁血、松陷等。

明代张介宾于《内经》:“留瘦不移,节而刺之”的注解中说:“凡病邪留不移者,必于四肢八溪之间(指四肢关节)有所结聚,故当于节之会处索而刺之。

”结聚,当是指皮下硬结等现象,这种现象的出现并不限定在四肢,更多见于躯干部穴位。

它既可反映局部软组织的疾患,还可反映脏腑病症。

如肺脏病症常可在中府、肺俞、膏肓俞等穴出现压痛;冠心病病人可在神堂出现压痛;胃下垂病人常在足三里处出现条索状物,中脘处出现结节,胃俞处出现凹陷等。

针灸学试题及答案XXX《针灸学》考试试题一、名词解释:(每小题3分,共15分)1、五输穴:五输穴是指手足太阳膀胱经的五个穴位,分别为足太阳膀胱经的承山、会阳,手太阳膀胱经的支正、合谷和四渎。

2、拇指同身寸:拇指同身寸是指拇指的第一关节至指尖的长度等于人体其他部位的一寸长度。

3、得气:得气是指在针灸治疗中,使针刺入穴位后,通过调整针的深度和角度,使气得以顺利地进入人体的过程。

4、骨度分寸法:骨度分寸法是一种测量人体部位长度的方法,以人体的骨骼长度为基础,将其分为十二个等分,每等分为一寸。

5、热则疾之:热则疾之是中医理论中的一个观点,认为热是导致疾病产生的重要原因之一。

在治疗疾病时,应根据病情的不同,采用不同的方法来清热解毒。

二、填空(共20分,每空1分)1、我国最早铸造针灸铜人的是汉朝的武帝。

2、经穴数目最多的经脉是手太阳膀胱经,一侧含穴44个。

3、在十二经穴中,既是原穴以是输穴的穴位有三个,分别为肺经的太渊穴、心经的少府穴和肝经的行间穴。

4、在十二经脉中环绕或挟口唇的经脉有三条,分别为手少阳三焦经、足阳明胃经和足太阳膀胱经。

5、《四总穴歌》说:“肚腹三里,腰背XXX,头项寻XXX,面口迎人中收。

”6、在常用骨度分寸中,两者之间距离为12寸的有三个部位,分别为肘尖骨、肘横骨和肩髃骨。

7、急性胃痛,取郄穴可用左侧的足三里,八会穴可用右侧的手少阳三焦经上,八脉交会穴可用足阳明胃经上的合谷穴。

8、艾炷灸是常用的针灸法,根据其施术方式可以分为直接灸和间接灸两类。

三、单项选择题(共15分,每小题1分)1、下列各穴,属于胆经的是(B)A、期门B、章门C、京门D、梁门2、下列井穴中,治疗疝气应首选(C)A、涌泉B、隐白C、大敦D、至阴3、下列针灸配方中,称为”开四关”的是(B)A、内关外关B、上关下关C、合谷太冲D、腰阳关膝阳关4、下列穴位除(A)穴外都是郄穴A、孔最B、郄门C、阴郄D、偏历5、在十五络脉名称中不包括哪个名称。

1.经络学说形成的标志性著作是( ) A.《⼗四经发挥》 B.《难经》 C.《扁鹊⼼书》 D.《吴医汇讲》 E.《内经》 2.正经是指( ) A.督脉 B.冲脉 C.⼗⼆经别 D.⼗⼆经脉 E.任脉 3.循经取⽳的理论依据是( ) A.阴阳学说 B.卫⽓营⾎理论 C.脏腑学说 D.经络学说 E.五⾏学说 4.⼗⼆经脉命名的主要依据是( ) A.阴阳五⾏脏腑 B.内外脏腑五⾏ C.⼿⾜五⾏阴阳 D.⼿⾜阴阳脏腑 E.⼿⾜五⾏脏腑 5.下列哪⼀经的名称是错误的( ) A.⼿太阴肺经 B.⾜少阳胆经 C.⾜太阴肾经 D.⾜太阴脾经 E.⼿少阴⼼经 6.下列经脉循⾏流注次序错误的是( ) A.肺经,⼤肠经,胃经 B.肾经,⼼包经,三焦经 C.⼼经,⼩肠经,膀胱经 D.⼼经,膀胱经,肾经 E.三焦经,胆经,肝经 7.经脉的分⽀是( ) A.奇经⼋脉 B.经筋 C.⽪部 D.络脉 E.⽓街 8.分布于四肢外侧、头⾯和躯⼲的经脉是( ) A.阴经 B.带脉 C.奇经 D.阴维脉 E.阳经 9.⼿三阴经在上肢的分布规律是( ) A.太阴在前,厥阴在中,少阴在后 B.太阴在前,少阴在中,厥阴在后 C.厥阴在前,太阴在中,少阴在后 D.少阴在前,厥阴在中,太阴在后 E.厥阴在前,少阴在中,太阴在后 10.⼗⼆经脉中阴经与阳经的交接部位在( ) A.头⾯ B.⼿⾜ C.胸腹 D.上肢 E.下肢 11.⼿⾜阳明经的交接部位在( ) A.⾷指端 B.⼩指端 C.⿐翼旁 D.⽬内眦 E.⽬外眦 12.⼿⾜三阳经在四肢的分布规律是( ) A.阳明在前,少阳在中,太阳在后 B.阳明在前,太阳在中,少阳在后 C.少阳在前,阳明在中,太阳在后 D.少阳在前,太阳在中,阳明在后 E.太阳在前,阳明在中,少阳在后 13.⾜太阳膀胱经所络的内脏是( ) A.⼼ B.三焦 C.肾 D.肝 E.⼩肠 14.具有“主胞胎”功能的奇经是( ) A.冲脉 B.任脉 C.督脉 D.带脉 E.阴维脉 15.除下列哪项外,均属⼗⼆经表⾥相合关系( ) A.⼿太阴经与⼿阳明经 B.⾜阳明经与⾜太阴经 C.⾜太阳经与⾜少阴经 D.⾜少阳经与⾜厥阴经 E.⼿厥阴经与⼿太阳经 16.奇经⼋脉中,起于季胁,环⾏腰间⼀周的是( ) A.冲脉 B.任脉 C.督脉 D.带脉 E.阳维脉 17.关于奇经⼋脉的名称,下列哪项说法不正确( ) A.督有统率、总管之意 B.任有总任、担任及妊养之意 C.跷有轻健矫捷之意 D.维有维系、连接之意 E.带指妇⼥⽩带 18.绕阴器,⾄⼩腹的经脉是( ) A.任脉 B.肝经 C.阴维脉 D.脾经 E.肾经 19.⾏于背部正中线的经脉是( ) A.任脉 B.督脉 C.肾经 D.膀胱经 E.冲脉 20.脾之⼤络分出部位的⽳位是( ) A.丰隆 B.内关 C.⼤包 D.公孙 E.列缺 21.内踝上⼋⼨处以下,循⾏于下肢内侧前缘的经脉是( ) A.⾜太阴脾经 B.⾜阳明胃经 C.⾜厥阴肝经 D.⾜少阳胆经 E.⾜少阴肾经 22.⼗⼆经脉⽓⾎流注形式为( ) A.直线贯注 B.循环贯注 C.⼿⾜贯注 D.左右贯注 E.上下贯注 23.下列各组经脉中,从⼿指末端⾛向头⾯部的是( ) A.胃、⼤肠、胆经 B.⼼、脾、胆经 C.⼩肠、三焦、胃经 D.⼤肠、⼩肠、三焦经 E.胆、⼤肠、三焦经 24.奇经⼋脉中与脑、髓、肾关系密切的是( ) A.带脉 B.冲脉 C.任脉 D.督脉 E.阴跷脉 25.与⽉经关系最密切的奇经是( ) A.冲脉、任脉 B.冲脉、督脉 C.任脉、带脉 D.阴维脉、阳维脉 E.阴跷脉、阳跷脉 26.⼗⼆经脉⽓⾎充盛有余时,则渗注于( ) A.经别 B.别络 C.奇经 D.督脉 E.浮络 27.头痛的部位在前额者,病变多在( ) A.少阳经 B.阳明经 C.太阳经 D.厥阴经 E.督脉 28.在头⾯部,⾏于头侧部的经脉是( ) A.少阳经 B.少阴经 C.阳明经 D.太阳经 E.厥阴经 29.⾏于腹⾯正中线的经脉是( ) A.⼿少阴⼼经 B.任脉 C.⾜阳明胃经 D.⾜太阴脾经 E.督脉 30.以下经脉⼊于上齿中者为( ) A.⼿太阳⼩肠经 B.⼿阳明⼤肠经 C.⾜阳明胃经 D.⼿少阳三焦经 E.⾜少阳胆经 参考答案 1.E.答案分析:经络学说在《灵枢》中有较详细的记载,并已形成了⽐较系统的理论。

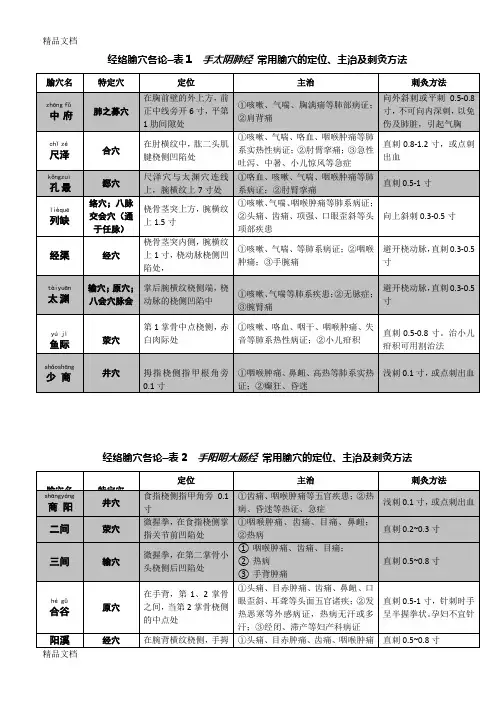

经络腧穴各论—表1 手太阴肺经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表2 手阳明大肠经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表3 足阳明胃经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表4 足太阴脾经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表5 手少阴心经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表6 手太阳小肠经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

12-29

经络腧穴各论—表7 足太阳膀胱经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表8 足少阴肾经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表9 手厥阴心包经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表10 手少阳三焦经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表11 足少阳胆经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表12 足厥阴肝经常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表13 督脉常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表14 任脉常用腧穴的定位、主治及刺灸方法

经络腧穴各论—表15 下列常用奇穴常用腧穴的定位、主治及刺灸方法。

每日一穴——跗阳穴

跗(fu)阳穴属足太阳膀胱经,为足太阳膀胱经与阳蹻(qiao)脉的交会穴,是阳蹻脉的郄(xi)穴。

具有祛风化湿、舒筋活络、清热散风之功效。

根据其穴性,现临床常用于治疗西医学中的坐骨神经痛、踝关节及其周围软组损伤、腓肠肌痉挛、急性腰扭伤、面神经麻痹、三叉神经痛等。

本穴首见于《针灸甲乙经》:“痿厥风头重……四肢不举,跗阳主之”。

跗即足背,阳为阴之对,上为阳,此穴在小腿外侧足背上方,故名跗。

别名付阳、附阳、外阳、阳蹻。

【定位】

在小腿后区,昆仑直上3寸,腓骨与跟腱之间,见下图

图来自梁繁荣王华主编的中医药院校规划教材针灸学新世纪第四版

【解剖】

在腓骨的后部,跟腱外侧缘,深层为拇长屈肌;有小隐静脉,深层为腓动脉末支;布有腓肠神经。

【针刺时针尖经过组织】

皮肤→皮下组织→腓骨短肌→长屈肌。

【取穴方法】

正坐或侧卧位。

在外踝尖与跟腱水平连线之中点(即昆仑穴)直上3寸处取穴。

【主治病证】

1、腰骶痛、下肢痿痹、外踝肿痛等腰、下肢病证;

2、头痛。

【操作方法】

直刺0.8~1.2寸,局部有酸胀感可向足底放散。

可灸。

【常用配伍】

1、配环跳、委中、承山,治下肢痿痹。

2、配大椎、风池、百会,治头痛

3、配环跳、风市、阳陵泉、悬钟,治下肢外侧疼痛。

【日常保健】

跗阳穴在小腿后方,根据中医“腧穴所在,主治所在;经脉所过,主治所及”理论,刺激该穴可辅助治疗腰、骶、髋、股后外疼痛及头痛、头重等病症。

具体方法:用拇指指腹按压跗阳穴,每次1~3分钟。

浅析秩边穴临床应用的广泛性摘要:秩边穴为临床常用要穴,为足太阳膀胱经腧穴,具有清利膀胱、调理下焦等作用。

出自《针灸甲乙经·背自第二椎两傍侠脊各三寸行至二十一椎下两傍侠脊凡二十六穴第九》“在第二十一椎下,两傍各三寸陷者中,足太阳脉气所发”。

古人很早选取秩边穴治疗各类疾病。

现代研究表明,不同的针刺方法,则可治不同的病症,临床应用广泛。

本文通过浅析秩边穴临床应用的广泛性,有助于为进一步探究秩边穴针刺的方法、起效的机制,充实治法理论依据,为指导临床实践提供新的思考。

关键词:秩边穴;足太阳膀胱经;气至病所秩边穴,为足太阳膀胱经经穴,“秩”即有序,“边”含有旁、远、边缘之意,此腧穴为足太阳膀胱经循行背部,所有腧穴依次排列的最下端,故名秩边。

解剖位置为平第四骶后孔,骶正中嵴旁开 3 寸。

具有疏通经络,强健腰膝,清利膀胱,醒脑泻热等功效[1]。

秩边穴主治“小便不利,便秘,痔疾,腰骶痛,下肢痿痹”,包括癃闭证[2]。

有学者[3]对近十年来秩边穴临床应用整理发现,针刺秩边穴对于治疗卒中后神经源性膀胱等神经源性疾病,不同原因导致的尿储留,腰椎间盘突出症,急性腰扭伤,坐骨神经痛,梨状肌综合症等运动系统疾病,前列腺、阳痿等男科疾病,痛经、多囊卵巢综合症等妇科疾病都有显著疗效。

临床应用广泛。

本文将从以下三个方面对于秩边穴广泛应用于临床的原因进行浅析。

1.独特的解剖位置从解剖位置所见,秩边穴下为皮肤,皮下组织,皮下筋膜,臀肌浅筋膜,臀下动、静脉,穴以下三寸内,分布有臀大肌,梨状肌,臀下皮神经,股后皮神经,骶3-骶4神经,深层外侧有及坐骨神经等。

根据解剖位置,芒针针刺时则依次穿过皮肤、浅筋膜、臀大肌、梨状肌、坐骨神经。

故针刺秩边穴不仅能直接使坐骨神经兴奋,调节紧张的肌肉对神经血管的压迫,从而使疼痛症状有效缓解甚至消失。

而且,由于针刺时途经的肌肉和神经很多,所以针刺时,深浅不同,角度不同,手法不同,都可能刺激不同感受器,通过神经反馈到脊髓中枢或大脑皮质,从而最终起到良性调节作用[4]。

第十三单元足太阳膀胱经、腧穴

一、经脉循行

直接入络脑

有穴通路:起目内眦――头顶第一侧线――腰背第一(督脉旁1.5寸)、二(督脉旁3寸)侧线――下肢外侧后缘――小趾(睛明--至阴)

体内分布:络脑――络肾――属膀胱

连接下经:足小趾外侧――足少阴肾经

二、主治概要

1.脏腑病证十二脏腑及其相关组织器官病证。

2.神志病癫、狂、痫等。

3.头面五官病头痛、鼻塞、鼻衄等。

4.经脉循行部位的其他病证项、背、腰、下肢病证等。

三、常用腧穴的定位和主治要点

1.睛明

【定位】在面部,目内眦内上方眶内侧壁凹陷中。

【主治】①目赤肿痛、流泪、视物不明、目眩、近视、夜盲、色盲等目疾;②急性腰扭伤,坐骨神经

痛;③心悸、怔忡。

2.攒竹

【定位】在面部,眉头凹陷中,额切迹处。

【主治】①头痛,眉棱骨痛;②眼睑瞤动、眼睑下垂、口眼斜、目视不明、流泪、目赤肿痛等眼疾;

③呃逆;④急性腰扭伤。

3.天柱

【定位】在颈后区,横平第2颈椎棘突上际,斜方肌外缘凹陷中。

【主治】①后头痛、项强、肩背腰痛等痛证;②鼻塞、目赤肿痛、目视不明等目鼻病证;③癫狂痫;

④热病。

4.大杼八会穴之骨会

【定位】在脊柱区,第1胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①咳嗽,发热;②项强,肩背痛。

第一侧线歌诀(1.5寸):

第一大杼二风门,三椎肺俞厥阴四,

心五督六膈俞七,九肝十胆仔细分,

十一脾俞十二胃,十三三焦十四肾,

气海十五大肠六,七八关元小肠俞。

十九膀胱廿中膂,廿一椎旁白环俞。

第一胸椎下无穴位,记住大杼的位置,依次向下推

5.风门

【定位】在脊柱区,第2胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①感冒、咳嗽、发热、头痛等外感病证;②项强,胸背痛。

6.肺俞肺之背俞穴

【定位】在脊柱区,第3胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①咳嗽、气喘、咯血等肺疾;②骨蒸潮热、盗汗等阴虚病证;③皮肤瘙痒、瘾疹等皮肤病。

7.心俞心之背俞穴

【定位】在脊柱区,第5胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①心痛、惊悸、失眠、健忘、癫痫、盗汗等心与神志病证;②咳嗽、吐血等肺疾;③盗汗,遗精。

8.膈俞八会穴之血会

【定位】在脊柱区,第7胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①血瘀诸证;②呕吐、呃逆、气喘、吐血等上逆之证;③贫血、便血等血证;④瘾疹、皮肤

瘙痒等皮肤病证;⑤潮热,盗汗。

9.肝俞肝之背俞穴

【定位】在脊柱区,第9胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①黄疸、胁痛等肝胆病证;②目赤、目视不明、目眩、夜盲、迎风流泪等目疾;③癫狂痫;

④脊背痛。

10.胆俞胆之背俞穴

【定位】在脊柱区,第10胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①黄疸、口苦、胁痛等肝胆病证;②肺痨,潮热。

11.脾俞脾之背俞穴

【定位】在脊柱区,第11胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①腹胀、纳呆、呕吐、腹泻、痢疾、便血、水肿等脾胃肠腑病证;②多食善饥,身体消瘦;

③背痛。

12.胃俞胃之背俞穴

【定位】在脊柱区,第12胸椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①胃脘痛、呕吐、腹胀、肠鸣等胃肠疾患;②多食善饥,身体消瘦。

13.肾俞肾之背俞穴

【定位】在脊柱区,第2腰椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①头晕、耳鸣、耳聋等肾虚病证;②遗尿、遗精、阳痿、早泄、不育等泌尿生殖系疾患;③月经不调、带下、不孕等妇科病证;④腰痛;⑤慢性腹泻。

14.大肠俞大肠之背俞穴

【定位】在脊柱区,第4腰椎棘突下,后正中线旁开1.5寸。

【主治】①腰腿痛;②腹胀、腹泻、便秘等胃肠病证。

15.膀胱俞膀胱之背俞穴

【定位】在骶区,第2骶椎棘突下,旁开1.5寸,约平第2骶后孔。

【主治】①小便不利、遗尿等膀胱气化功能失调病证;②腰骶痛;③腹泻,便秘,痔疾。

16.次髎

【定位】在骶区,正对第2骶后孔中。

【主治】①月经不调、痛经、带下等妇科病证;②小便不利;③遗精、疝气等男科病证;④腰骶痛,

下肢痿痹。

17.承扶

【定位】在股后区,臀横纹的中点。

【主治】①腰腿痛,下肢痿痹;②痔疾。

18.委阳三焦之下合穴

【定位】在膝部,腘横纹上,股二头肌腱的内侧缘。

【主治】①腹满,小便不利;②腰脊强痛,腿足挛痛。

19.委中合穴;膀胱之下合穴

【定位】在膝后区,腘横纹中点。

【主治】①腰背痛、下肢痿痹等腰及下肢病证(腰背委中求);②腹痛、急性吐泻等急症;③小便不利,遗尿;④丹毒,瘾疹。

20.膏盲

【定位】在脊柱区,第4胸椎棘突下,后正中线旁开3寸。

【主治】①咳嗽、气喘、盗汗、肺痨等肺系虚损病证;②虚劳、羸瘦、健忘、遗精等虚劳诸证;③肩胛痛。

21.志室

【定位】在腰区,第2腰椎棘突下,后正中线旁开3寸。

【主治】①遗精、阳痿、月经不调等肾虚病证;②小便不利,水肿;③腰脊强痛。

22.秩边

【定位】在骶区,横平第4骶后孔,骶正中嵴旁开3寸。

【主治】①腰骶痛、下肢痿痹等腰及下肢病证(腰腿痛);②小便不利,癃闭;③便秘,痔疾;④阴

痛。

23.承山

【定位】在小腿后区,腓肠肌两肌腹与肌腱交角处。

【主治】①腰腿拘急、疼痛;②痔疾,便秘;③腹痛,疝气。

24.飞扬络穴

【定位】在小腿后区,昆仑直上7寸,腓肠肌外下缘与跟腱移行处。

【主治】①头痛,目眩,鼻塞,鼻衄;②腰腿疼痛;③痔疾。

25.昆仑经穴

【定位】在踝区,外踝尖与跟腱之间的凹陷中。

【主治】①后头痛,项强,目眩;②腰骶疼痛,足踝肿痛;③癫痫;④滞产。

26.申脉八脉交会穴(通阳跷脉)

【定位】在踝区,外踝尖直下,外踝下缘与跟骨之间凹陷中。

【主治】①头痛,眩晕;②癫狂痫,失眠等神志病证;③腰腿酸痛。

27.至阴井穴

【定位】在足趾,小趾末节外侧,趾甲根角侧后方0.1寸(指寸)。

;②头痛,目痛,鼻塞,鼻衄。

【主治】①胎位不正,滞产

足太阳膀胱经小结

头项部:

第一侧线:

第二侧线:

下肢:

直接入络脑的经脉是

A.足少阴肾经

B.足太阳膀胱经

C.足厥阴肝经

D.手少阴心经

E.手太阴肺经

『正确答案』B

『答案解析』足太阳膀胱经,起始于内眼角,向上过额部,与督脉交会于头顶。

其支脉,从头顶分出到耳上角。

其直行经脉,从头顶入颅内络脑,再浅出沿枕项部下行,从肩胛内侧脊柱两旁下行到达腰部,进入脊旁肌肉,入内络于肾,属于膀胱。

足太阳膀胱经主治

A.心、胃病

B.前头、鼻、口、齿病

C.后头、肩胛病、神志病

D.前头、口齿、咽喉、胃肠病

E.头、项、目、背、腰、下肢部病证,以及脏腑、神志病

『正确答案』E

『答案解析』主治概要

1.脏腑病证十二脏腑及其相关组织器官病证。

2.神志病癫、狂、痫等。

3.头面五官病头痛、鼻塞、鼻衄等。

4.经脉循行部位的其他病证项、背、腰、下肢病证等。

A.大肠下合穴

B.小肠下合穴

C.三焦下合穴

D.膀胱下合穴

E.胆下合穴

委阳是()

『正确答案』C

『答案解析』委阳是三焦之下合穴。

委中是()

『正确答案』D

『答案解析』委中是膀胱之下合穴。

治疗胎位不正的腧穴是

A.隐白

B.至阴

C.大敦

D.昆仑

E.太溪

『正确答案』B

『答案解析』

至阴【主治】①胎位不正,滞产;②头痛,目痛,鼻塞,鼻衄。

患者,男,48岁。

大便出血,色鲜红,血量不等,有赘物垂于肛外。

治疗应首选

A.承山

B.大肠俞

C.小肠俞

D.膈俞

E.血海

『正确答案』A

『答案解析』

承山【主治】①腰腿拘急、疼痛;②痔疾,便秘;③腹痛,疝气。

用背俞穴治疗耳聋,应首选

A.肺俞

B.三焦俞

C.肝俞

D.肾俞

E.脾俞

『正确答案』D

『答案解析』

肾俞【主治】①头晕、耳鸣、耳聋等肾虚病证;②遗尿、遗精、阳痿、早泄、不育等泌尿生殖系疾患;③月经不调、带下、不孕等妇科病证;④腰痛;⑤慢性腹泻。