4.2 直线、射线、线段(第二课时)

- 格式:ppt

- 大小:2.35 MB

- 文档页数:1

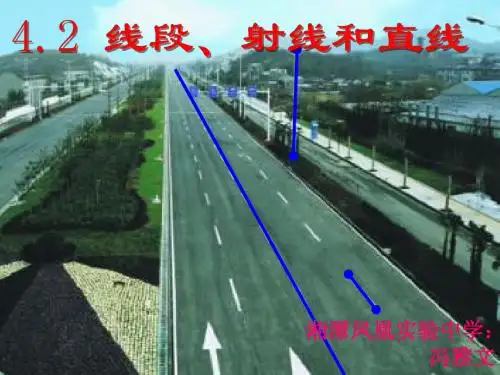

第二课时一、教学目标1.会用尺规画一条线段等于已知线段,掌握比较两条线段长短的方法,能够结合图形进行简单的线段和差运算;理解线段等分点的意义,理解两点间距离的含义,了解“两点之间,线段最短”的线段性质.2.培养学生的动手操作能力,提高学生对问题的抽象概括能力.二、教学重难点重点:画一条线段等于已知线段,比较两条线段的长短以及线段的性质.难点:线段的中点、三等分点、四等分点等的表示方法及相关的运算.教学过程(教学案)一、情境引入问题1:怎样比较两条线段的长短呢?你能从比较身高上得到一些启发吗?你能再举出一些比较线段长短的实例吗?学生合作探究.教师总结:身高比较通常是采取两人靠在一起并站在同一平面上,看头部位置来得出高矮,即叠合的方法.生活中很多采取叠合方法比较长短或高矮的例子,如:比较两根筷子是否一样长等.两条线段的比较也可以采取这种一端叠合的方法来得出结果.那么,我们如何画出已知的线段呢?今天这节课我们将要学习画线段、比较线段、以及线段间的简单加减运算等.二、互动新授问题2:如图已知线段a,你能在纸上画出与a相等的线段吗?学生活动:小组合作、交流探究,用度量的方法画出线段,并讨论如何表述作图过程.师生合作探究:我们知道线段是可以度量的,所以我们可以用两种方法来画出线段a:教师提问:如果用圆规,你能不经过测量线段的具体长度,画出线段a吗?学生讨论,教师总结:先画出一条射线AC,再用圆规在射线上截取线段a,则得线段AB等于线段a,如图:问题3:已知线段AB与线段CD,你如何比较它们的长短呢?学生活动:小组合作探究,用语言表述比较的过程.教师总结:比较线段的长短我们可以用刻度尺分别测量出它们的长度来比较,或者把其中一条线段移到另一条上来比较,即叠合法.如图:已知线段AB、CD,点A与点C重合,点B落在C、D之间,这时我们说线段AB小于CD,记作AB<CD.问题4:利用叠合法比较线段,问题3中什么情况下线段AB大于线段CD,线段AB等于CD呢?学生活动:小组合作探究.师生合作探究:结合问题3我们知道可以先把线段AB移到线段CD上,点A与点C重合,若点B落在____的延长线上,这时我们说线段AB____CD,记作________;若点B落在点____上,则线段AB__CD.教师总结:把线段AB移到线段CD上,点A与点C重合,若点B落在CD的延长线上,这时我们说线段AB大于CD,记作AB>CD;若点B落在点D上,则线段AB等于CD,记作AB =CD. 如图所示:问题5:设线段a>b,在直线上画线段AB=a,(1)在AB的延长线上画线段BC=b,那么线段AC与线段a、b有什么数量关系?(2)在线段AB上画线段BD=b,那么线段AD与线段a、b有什么数量关系?学生活动:根据题目要求先画出已知的线段,然后小组讨论线段之间的数量关系.师生合作探究:先画出题目中叙述的已知线段,观察图形得出线段之间的数量关系.教师总结:如图:AC=a+bAD=a-b问题6:如图点M把线段AB分成相等的两条线段AM与MB,点M叫做线段AB的中点,请问线段AB、AM、MB之间的数量关系是怎样的?学生活动:小组合作探究.师生合作探究:结合问题5如何看图形得出线段间的数量关系,来推断AB、AM、MB三条线段的数量关系.教师总结:观察图形可知AB=AM+MB,因为AM=MB,所以AB=2AM=2MB,或AM=MB=12AB.类似地,还有线段的三等分点、四等分点等,由图形可得线段的数量关系:AM=MN=NB=13AB AM=MN=NP=PB=14AB三、课堂小结1.谈谈学生本节课的收获.2.本节课主要学习了画已知线段的圆规作法;用圆规比较两条线段大小的方法即叠合法;用数学符号来表示线段之间的和差关系;线段的中点、三等分点等概念,用数学符号表示线段的倍、分关系.四、板书设计五、教学反思本节课教学关键是使学生对图形的认识与对数量的认识结合起来,达到数形结合,让学生直观看到图形的形成,提高他们的识图能力,整节课注重让学生完成探索活动,以及动手操作来学习知识、解决问题,从而提高学生实践探索能力.我把抽象的线段性质及线段大小比较方法的研究转化为具体的实验操作,让学生在教学情景中进行实验,主动地发现、分析和解决问题.借助于实物、多媒体演示,学生凭借几何直觉对所要讨论的问题有了直观的感性认识,在自己动手实践,小组合作学习的基础上,发现“两点之间,线段最短”的性质,对于曲线大小比较的方法也有了初步体验,有助于对叠合法的理解,这就为线段大小比较的学习铺平道路.教学中设计的数学活动如:比较两位同学的身高,让学生在实际问题解决中体验抽象的线段大小比较,使学生成为探究知识的主体,从而培养学生的自主学习、合作交流能力.4.2直线、射线、线段第二课时1.比较两条线段长短的方法——叠合法.2.用尺规画一条线段与已知线段相等.3.线段的和差倍分.4.两点之间线段最短.5.距离.导学方案一、学法点津作一条线段等于已知线段,可以用两种方法:度量法和圆规截取移动法.线段的比较,可以用度量法和叠合法进行比较,这时线段的位置变了,但线段的长度保持不变.线段的和、差、倍、分应结合图形,若题目没有画出图形,则应按题目的文字要求画出示意图,在图形和相应的数量关系之间建立联系,并与有关的符号表示联系起来.二、学点归纳总结(一)知识要点总结1.作一条线段等于已知线段.作法:先作一条射线,用圆规把已知线段移到射线上,使线段的一端与射线的端点重合,即得.2.比较两条线段的长短.方法:采用叠合法.用圆规把已知的一条线段移到另一条线段上,使得两条线段的其中一个端点重合,观察另一个端点位置可得长短.3.线段和、差的数形结合.通过图形来得到线段的和、差关系,如图:有AC =AD +DC ,AB =AC -BC 等.4.线段的中点、三等分点、四等分点等.点M 把线段AB 分成相等的两条线段AM 与MB ,点M 叫做线段AB 的中点,线段长度关系是AM =MB =12AB . 5.线段的性质:两点之间,线段最短.可以借助软线展直对比各条线的长短,从而得出线段最短.6.连接两点间线段的长度,叫做这两点的距离.注意线段的长度才能说是距离.(二)规律方法总结作一条线段等于已知线段与比较两条线段的长短问题,除了利用刻度尺来测量外,还可以借助圆规来进行移动,利用叠合法来比较线段长短.线段的和、差、倍、分等问题应画出示意图结合图形来进行理解,注意图形不止一种的可能性.两点之间线段最短经常出现在有关节能的实际问题中.注意两点间的距离是数量,是线段的长度.第二课时作业设计1.下列说法正确的是( ).A .连接两点的线段叫两点间的距离B .线段AB 就是表示点A 到点B 的距离C .在所有连接两点的线中,线段不一定是最短的D .点A 到点B 的距离,就是线段AB 的长度2.下列说法正确的是( ).A .若AP =AB ,则点P 为AB 的中点 B .若AP =PB ,则点P 为AB 的中点C .AP =PB =AB ,则点P 为AB 的中点D .若点P 为AB 的中点则,AB =2BP3.已知甲是经过校正的直尺,则图中的乙一定不是直的,其原因是( ).A .过一点可以画无数条直线B .动点成线C .两点之间线段最短D .两直线相交有且只有一个交点4.如果线段AB =5厘米,BC =3厘米那么A ,C 两点间的距离是( ).A .8厘米B .2厘米C .无法确定5.如图,AC =8 cm ,CB =6 cm ,如果O 是线段AB 的中点,则线段OC =________cm.6.已知A 、B 、、C 三点在同一条直线上,线段AC =2,BC =3,则线段AB 的长度是________.7.已知线段MN ,取MN 中点P ,PN 的中点Q ,QN 的中点R ,由中点的定义可知,MN =______RN .8.点A 、B 、C 、 D 是直线上顺次四个点,且AB ∶BC ∶CD =2∶3∶4,如果AC =10 cm ,那么BC =________cm.9.已知线段AB =16 cm ,C 是线段BA 延长线上一点,且AC =10 cm ,D 为AC 的中点,E 是BC 的中点,则线段DE =______cm.【参考答案】1.D 2.D 3.C4.C 解析:从题目中不能判断点A 、B 、C 三点是否在同一条直线上.5.1. 解析:AB =AC +CB =8+6=14.因为点O 是AB 的中点,所以AO =12AB =7,则OC =AC -AO =8-7=1.6.5或1 解析:分点B 在线段AC 的左边和右边两种可能;当点B 在AC 左边时AB =BC -AC =3-2=1;当点B 在AC 的右边时AB =AC +BC =2+3=5.7.8 解析:MN =2PN =2×2QN =4×2RN =8RN.8.6 解析:设AB =2x ,BC =3x ,CD =4x ,则由AC =AB +BC 得2x +3x =10,解方程得x =2,则BC =3x =6(cm).9.8 解析:CB =CA +AB =10+16=26,CE =12CB =13,CD =12CA =5, DE =CE -CD =13-5=8.。

1.度量法,2.叠合法:把其中的一条线段移到另一条上作比较.总结:叠合法比较两条线段的大小:AB<CD追问:什么情况下,AB>CD?AB=CD呢?探究3问题3:如图,线段AB和AC的大小关系是怎样的?线段AC与线段AB的差是哪条线段?你还能从图中观察出其他线段间的和、差关系吗?AB<ACAB+BC=ACAC-AB=BCAC-BC=AB问题4:如图,已知线段a和线段b,怎样通过作图得到a与b的和、a与b 的差呢?AC=a+bCB=a-b问题5:如图,已知线段a,求作线段AB=2a.AB=2a强调:点M把线段AB分成相等的两条线段AM与BM,点M叫做线段AB的中点.符号语言:∵M是AB的中点∴AM=BM=12 AB想一想:什么是三等分点?四等分点呢?探究4问题7:如图,从A地到B地有四条道路,除它们外能否再修一条从A地到B 地的最短道路?如果能,请联系你以前所学的知识,在图上画出最短路线.强调1:两点的所有连线中,线段最短.简单地说:两点之间,线段最短.强调2:连接两点间的线段的长度,叫做这两点的距离.巩固提高教材128页练习题1、2、3题.【课堂总结】今天我们学习了哪些知识?1.如何画一条线段等于已知线段?2.怎样比较两条线段的大小?3.什么是线段的中点?(三等分点等)4.关于线段的基本事实是什么?5.说一说两点的距离的定义?【课后作业】教材130页习题4.2第9、10题.【板书设计】探究1 画一条线段等于已知线段探究3 如图,线段AB和AC的大小关系是怎样的?线段AC与线段AB的差是哪条线段?探究2 怎样比较两条线段的长短呢?探究4 两点的所有连线中,线段最短.简单地说:两点之间,线段最短.连接两点间的线段的长度,叫做这两点的距离.。

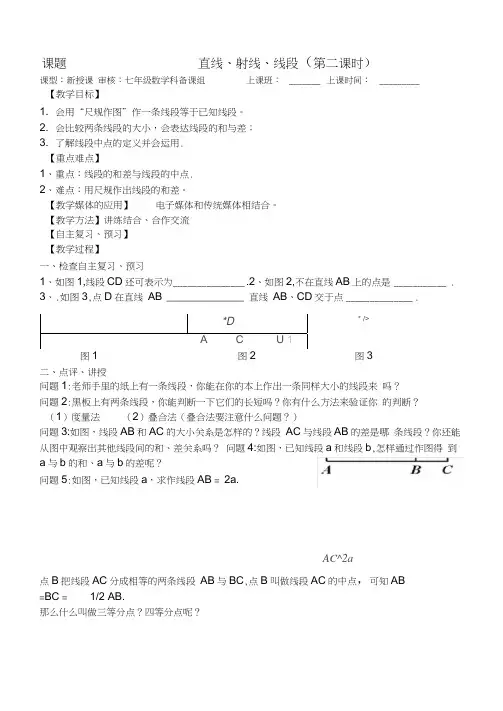

数学:4.2《直线、射线、线段(2)》学案(人教版七年级上)【学习目标】:1、会用尺规画一条线段等于已知线段;2、会比较两条线段的长短;3、理解线段中点的概念,了解“两点之间,线段最短”的性质。

【学习重点】:线段的中点概念,“两点之间,线段最短”的性质是重点;【学习难点】:画一条线段等于已知线段是难点。

【导学指导】一、温故知新1、过A 、B 、C 三点作直线,小明说有三条,小颖说有一条,小林说不是一条就是三条,你认为 的说法是对的。

二、自主学习问题:现有一根长木棒,如何从它上面截下一段,使截下的木棒等于另一根木棒的长?上面的实际问题可以转化为下面的数学问题:已知线段a,画一条线段等于已知线段。

1.作一条线段等于已知线段现在我们来解决这个问题。

作法:(1)作射线AM(2)在AM 上截取AB= a 。

则线段AB 为所求。

应用:已知线段a 、b ,求作线段AB=a+b 。

解:(1)作射线AM ;(2)在AM 上顺次截取AC=a ,CB= b 。

则AB= a+b 为所求。

做一做:作线段AB=a-b 。

2、比较两条线段的长短 a M B · · A M B · · A a bC两条线段可能相等,也可能不相等,那么怎样比较两条线段的长短呢?我们先来回答下面的问题。

怎样比较两个同学的身高?一是用尺子测量;二是站在一起比(脚在同一高度)。

如果把两个同学看成两条线段,那么比较两条线段就有两种方法。

(1)度量法:用刻度尺分别量出两条线段的长度从而进行比较。

( 2)把一条线段移到另一条线段上,使一端对齐,从而进行比较,我们称为叠合法。

(如图) AB <CD AB >CD AB=CD3、线段的中点及等分点如图(1),点M 把线段AB 分成相等的两条线段AM 与BM ,点M 叫做线段AB 的中点;记作AM=MB 或AM=MB=1/2AB 或2AM=2MB=AB 。

如图(2),点M 、N 把线段AB 分成相等的三段AM 、MN 、NB ,点M 、N 叫做线段AB 的三等分点。

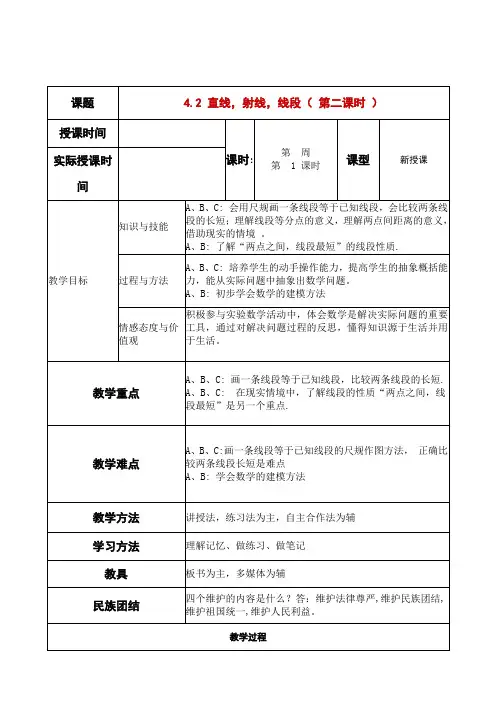

课题直线、射线、线段(第二课时)课型:新授课审核:七年级数学科备课组上课班:_______ 上课时间: _________【教学目标】1. 会用“尺规作图”作一条线段等于已知线段。

2. 会比较两条线段的大小,会表达线段的和与差;3. 了解线段中点的定义并会运用.【重点难点】1、重点:线段的和差与线段的中点.2、难点:用尺规作出线段的和差。

【教学媒体的应用】电子媒体和传统媒体相结合。

【教学方法】讲练结合、合作交流【自主复习、预习】【教学过程】一、检查自主复习、预习1、如图1,线段CD还可表示为_______________ .2、如图2,不在直线AB上的点是___________ .3、.如图3,点D在直线AB _____________ 直线AB、CD交于点______________ .*D* />A C U 1图1图2图3二、点评、讲授问题1:老师手里的纸上有一条线段,你能在你的本上作出一条同样大小的线段来吗?问题2:黑板上有两条线段,你能判断一下它们的长短吗?你有什么方法来验证你的判断?(1)度量法(2)叠合法(叠合法要注意什么问题?)问题3:如图,线段AB和AC的大小关系是怎样的?线段AC与线段AB的差是哪条线段?你还能从图中观察出其他线段间的和、差关系吗?问题4:如图,已知线段a和线段b,怎样通过作图得到a与b的和、a与b的差呢?问题5:如图,已知线段a,求作线段AB = 2a.AC^2a点B把线段AC分成相等的两条线段AB与BC,点B叫做线段AC的中点,可知AB=BC = 1/2 AB.那么什么叫做三等分点?四等分点呢?问题6:如图,从A 地到B 地有四条道路,除它们之外能否再修一条从 A 地到B 地 的最短道路?如果能,请联系你以前所学的知识,在图上画出最短路线.三、巩固练习 (一)基础训练■ ■ ■ .4 (GB DDHCOmi图21:判断线段AB 和CD 的大小.(1)如图1,线段AB 和CD 的大小关系是AB CD ;(2) _________________________________________________ 如图2,线段AB 和CD 的大小关系是AB CD ;(3) _________________________________________________ 如图3,线段AB 和CD 的大小关系是AB CD. (二) 提升训练在直线I 上顺次取三点 A 、B 、C ,且AB = 8 cm , BC = 6 cm ,线段 AC 的中点为 D ,求线段BD 的长.(三) 拓展思维1、 长为22 cm 的线段AB 上有一点C ,贝U AC 、BC 的中点间的距离为() A 12cm B 11 cm C 10 cm D 9 cm2、 点B 在线段AC 上, AB = 5, BC = 3,贝U A 、C 两点之间的距离是()A 8B 2C 4D 1四、 测试(或点拨、释难) 五、 小结与导学 (一) 小结: (二) 导学:【作业布置】P130 9、10 【板书设计】【个别学生面对面辅导情况】 【课后反思】。

人教版七年级数学4.2直线、射线、线段(2)说课稿阳泉市郊区三泉中学葛雅琼一、教材分析:本节内容是建立在学生已有的直线、射线和线段的概念上,进一步认识比较线段的大小,即通过“叠合法”、“度量法”对线段进行长短的比较,尺规作图画线段等于已知线段或画已知线段的和、差、倍等,用数形结合的观点加深对线段的认识,同时也是进一步学习平面几何的基础性知识,在今后的几何学习中,“叠合法”、“尺规法”还有较多的应用,所以它在教材中处于非常重要的位置,不仅在知识上具有承上启下的作用,而且为今后进行几何的计算和作图提供了方法和依据。

依据学生已有的认知基础和已有的经验,确定本节课的教学目标如下:【知识与技能目标】1、能用尺规画一条线段等于已知线段;2、会比较线段的长短,理解线段的和、差、以及线段中点的意义。

【过程与方法目标】利用丰富的活动情境,体验线段的比较方法,并能初步应用。

【情感与态度目标】培养学生乐于思考,敢于创新的精神。

【教学重点】线段大小的比较,尺规作法的运用。

【教学难点】线段的和差的概念涉及形与数的结合。

二、教法、学法分析:1、教学方法鉴于七年级学生的认知水平,我选用引导发现法和直观演示法,引导发现法属于启发式教学,通过教师的引导,启发调动学生的积极性,让学生在课堂上多活动、多观察,主动参与到整个教学活动中来,这符合现代教育理论中的“要把学生学习知识当作认识事物的过程来进行教学”的观点,也符合教学论中自觉性和积极性、教师的主导作用与学生的主体地位相统一的原则。

同时在教学中,还充分利用教具,在实验,演示,操作,观察,练习等师生的共同活动中启发学生,让每个学生动手、动口、动眼、动脑,培养学生直觉思维能力,这符合教学论中直观性原则与可接受性原则。

另外,教学中我还运用多媒体辅助教学,来启发学生,提高教学效率。

2、学法指导在教学设计时,让学生充分动起来,通过一些活动,调动学生动手、动脑,并经历独立思考、小组合作、全班交流的学习过程,培养学生的想象能力和思维能力。