一例狼疮性肾炎病例分析

- 格式:ppt

- 大小:993.00 KB

- 文档页数:9

狼疮性肾炎目录狼疮性肾炎患者的注意事项狼疮性肾炎临床表现狼疮肾炎的药物治疗狼疮性肾炎患者的注意事项狼疮性肾炎临床表现狼疮肾炎的药物治疗狼疮性肾炎 ((Ipusnephretis,LN))概述狼疮性肾炎是指系统性红斑狼疮合并双肾不同病理类型的免疫性损害,同时伴有明显肾脏损害临床表现的一种疾病。

红斑狼疮典型病案一例供同仁及患者参阅 病案:(肝肾阴亏,虚热内扰)。

系统性红斑狼疮、狼疮性肾炎 临床表现:面部蝶形红斑或呈片红斑,或面部红斑呈暗红色,双手红斑及甲下红斑,皮疹或皮肤光过敏,低热或自觉发热,五心烦热,口咽干燥,盗汗,失眠多梦,腰酸乏力,目赤心烦,牙龈出血,或有皮下紫斑,或皮下网状青斑,舌质红,苔少或薄黄,脉细数或弦数。

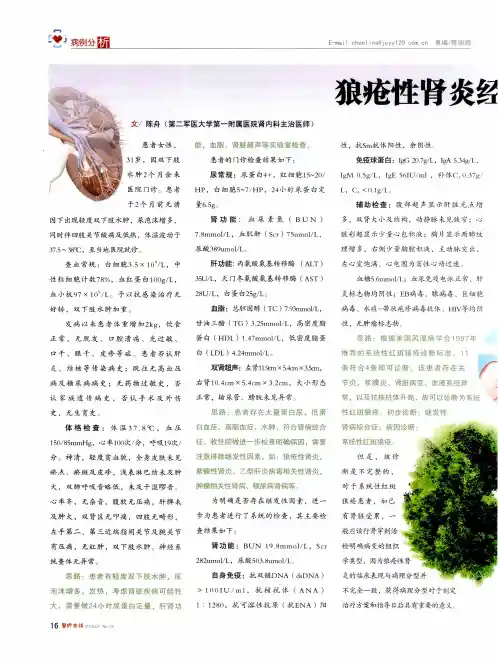

病例:李某某,女,33岁,教师。

家住北京市顺义区,2005年10月8日初诊。

患者自3年前有间断关节疼痛,曾服用解热止痛的西药无明显好转,半年前出现面部红斑,发热,关节疼痛加重,诊为“系统性红斑狼疮”,应用强的松及环磷酰胺等药物治疗,半年来面部红斑时轻时重,就诊时口服强的松每日15mg,面部蝶形红斑呈暗红色,双手红斑色鲜,自觉发热,五心烦热,体温正常,口干咽燥,失眠盗汗,口腔溃疡,脱发,疲乏,多关节疼痛,下肢皮下见数个紫斑,刷牙时偶有牙龈出血,腰部有酸因感,饮食及二便正常,月经量少,色淡后期,舌淡红,苔薄黄,脉弦细,心肺无明显阳性体征,化验血红蛋白103g/L,血白细胞5.0×109/L,血小板60×109/L,尿蛋白+++,24小时尿蛋白定量3.0g,尿中红细胞+,血沉34mm/h,肝肾功能正常,杭核体阳性,滴度为1:160,抗Sm抗体阳性,血免疫球蛋白系系在正常范围,补体C3稍低于正常。

辨证:综合分析患者症状,辨证为肝肾阴亏,虚热内扰。

中医诊断;周痹。

西医诊断:系统性红斑狼疮、狼疮性肾炎 药用:狼疮定配方颗粒每天1包,每天2次。

连续应用4周,面部红斑明显消退,五心烦热消退,能正常睡眠,月经来潮,量、色正常,再用8周后,化验血小板正常,尿蛋白阴性,血沉18mm/h,面部红斑消退,无关节疼痛,病情稳定,狼疮定配方颗粒继服,门诊随访巩固治疗。

狼疮性肾炎的诊断及误诊分析【摘要】目的探讨狼疮性肾炎的误诊原因。

方法对6例初期误诊为原发性肾小球肾炎患者的临床资料进行回顾性总结。

结果狼疮性肾炎误诊率占本院收治的系统性红斑狼疮的40%。

结论狼疮性肾炎早期易误诊为原发性肾小球疾病。

【关键词】狼疮性肾炎/诊断;误诊系统性红斑狼疮(SLE)是继发性肾小球肾炎最常见的病因之一,而系统性红斑狼疮患者大多数伴有肾脏损害,引起狼疮性肾炎[1]。

狼疮性肾炎患者临床表现及病程变化多端,患者早期症状不典型,易被误诊为原发性肾小球肾炎。

现报告6例早期单纯肾脏病变为主要临床表现的系统性红斑狼疮诊治经过。

1 对象和方法1.1 对象6例患者均为女性,年龄23~40岁,平均30岁。

所选病例均符合美国风湿病协会关于诊断系统性红斑狼疮的11项标准中4项或以上。

1.2 方法记录每1例患者入院时一般情况,主要症状和体征。

6例患者中2例有少尿浮肿,水肿为可凹性水肿。

4例无明显少尿仅有双下肢水肿。

其中1例住院期间出现狼疮性脑病症状。

全部患者均给予血、尿、便常规检及心电图检查、心脏彩超检查、腹部肝脏、肾脏、胰腺B超检查,同时检测免疫球蛋白,补体C3,抗核抗体系列,红细胞沉降率检查。

2 临床资料及诊治2.1 一般资料全部患者均有中等量及大量蛋白尿。

其中2例患者以肾小球肾炎入院前治疗1~12个月,病情不见好转入本院。

3例患者入本院后诊断急性肾小球肾炎。

给予相关及对症治疗。

1例患者在本院门诊因蛋白尿、血尿12个月诊断慢性肾炎。

病程时间6~12个月。

2.2 临床表现2例患者在入院前诊断肾炎,给予治疗。

病情逐渐加重,出现了胸腹水,追问病史曾有过关节肿痛,行走困难,恶心乏力,两面颊颧部出现过日光照红斑,可消退。

3例有脱发,2例有少尿、浮肿,4例有发热、腹水、胸水。

辅助检查:血沉快,逐渐出现全血象减少,蛋白尿、24 h尿蛋白定量4.48 g,抗ds-DNA阳性。

抗Sm抗体阳性。

2.3 诊治经过3例患者发病近1个月,确诊后,给予大剂量激素强的松治疗2周,病情明显好转。

系统性红斑狼疮病例-V1

系统性红斑狼疮(Systemic Lupus Erythematosus,SLE)是一种自身

免疫性疾病,其病变主要涉及皮肤、关节、肾脏、心脏及中枢神经系

统等多个器官,其病因目前尚不明确,但与遗传因素、环境因素、雌

激素等有关。

下面,我们来看一个系统性红斑狼疮的病例:

病例:女性,24岁,患有系统性红斑狼疮近2年。

病初出现低热、皮疹、关节肿痛,随后出现肾脏病变,以微量白蛋白尿为主要表现,后

演变为肾炎。

治疗历程中,患者经常感到乏力、食欲减退、体重下降

等全身症状,同时,关节疼痛、肌肉无力等也常常出现。

目前,患者

正在接受长期的免疫抑制治疗。

针对这个病例,我们可以从以下几个方面来深入了解系统性红斑狼疮:

1. 病因:目前尚不明确,但遗传因素、环境因素、雌激素等与其发病

有一定关联。

2. 临床表现:多系统多器官受累,症状表现不一,如低热、全身乏力、皮疹、关节疼痛等。

3. 病程及治疗:系统性红斑狼疮是一种慢性疾病,需要长期治疗,常

用的治疗方法包括免疫抑制剂、激素、非甾体抗炎药等。

很多时候,了解一个病例可能会更容易让我们理解疾病本身。

通过这

位女性患者的病例,我们可以更好地了解系统性红斑狼疮的特点、临

床表现和治疗方法等一系列问题,并对我们对这种疾病的防治有更为

深入的认识。

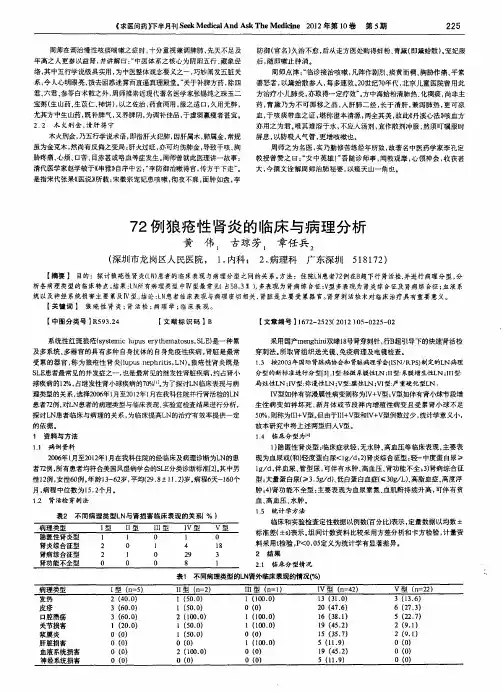

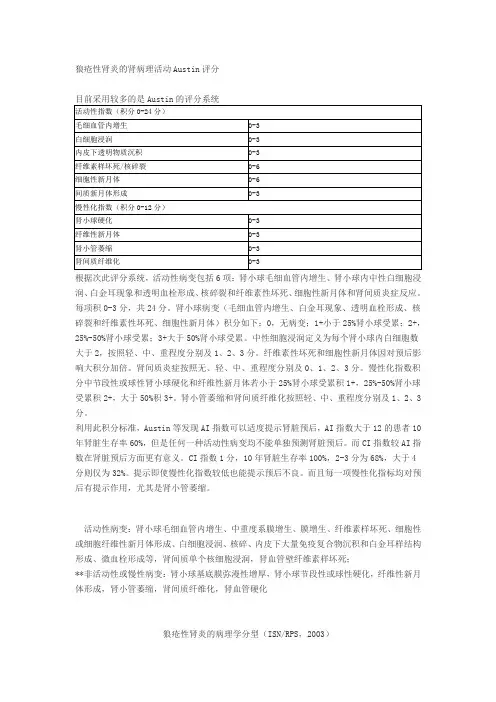

活动性病变:肾小球毛细血管内增生、中重度系膜增生、膜增生、纤维素样坏死、细胞性或细胞纤维性新月体形成、白细胞浸润、核碎、内皮下大量免疫复合物沉积和白金耳样结构形成、微血栓形成等,肾间质单个核细胞浸润,肾血管壁纤维素样坏死;**非活动性或慢性病变:肾小球基底膜弥漫性增厚,肾小球节段性或球性硬化,纤维性新月体形成,肾小管萎缩,肾间质纤维化,肾血管硬化狼疮性肾炎的病理学分型(ISN/RPS,2003)疾病活动程度标准按美国SLE疾病活动积分(SLEDAI)评分法判定。

SLEDAI评分包括:抽搐(8分),精神异常(8分),脑器质性症状(8分),视力下降(8分),颅神经受累(8分),狼疮头痛(4分),脑血管意外(8分),血管炎(8分),关节炎(4分),肌炎(4分),管型尿(4分),血尿(4分),蛋白尿(4分),脓尿(4分),新出皮疹(2分),脱发(2分),发热(1分),血小板减少(1分),白细胞减少(1分)。

根据患者前10天内是否出现上述症状而定分,凡总分≥10分考虑为疾病活动。

肾组织染色及活动性指数、慢性指数判定评分采用N+1法计算活动性指数(AI)和慢性指数(CI);AI观察6个指标:毛细血管内皮增生;纤维素样坏死和(或)细胞核破裂;细胞性新月体;透明血栓或白金耳改变;白细胞浸润,间质炎性细胞浸润。

CI观察4个指标:肾小球硬化(节段或全球),纤维新月体;间质纤维化;肾小管萎缩。

每个病变按(—)~(+++)分别评为0~3分。

AI中的第2、3项双倍记分。

依据计算,AI为0~24分,CI为0~12分。

肾小管间质(TIL)病变的评分观察4个指标:肾小管变性、坏死;肾小管萎缩;间质性细胞浸润,间质纤维化。

比较两组的病理分型,活动性指数(AI)和慢性指数(CI)。

慢性肾炎患者的临床病例分析慢性肾炎是一种常见的肾脏疾病,其临床表现多种多样,严重影响患者的生活质量。

本文将对一位慢性肾炎患者进行病例分析,以加深对该疾病的认识。

患者,男性,54岁,主因上腹部不适就诊,经检查发现慢性肾炎。

该患者无家族史、既往不良病史。

他的主要症状包括上腹部疼痛、乏力、食欲不振、尿量减少等。

体格检查显示腹部无明显压痛,双肾区无叩痛等异常体征。

根据患者病史和体格检查结果,我院给予患者全面的检查。

首先进行了尿液常规检查,结果显示尿蛋白定量高于正常参考值,血尿素氮以及肌酐也明显升高,提示肾功能异常。

进一步进行肾脏超声检查,发现双肾大小、形态正常,无结石、肿块等异常情况。

在明确诊断为慢性肾炎后,患者被推荐进行肾活检以确定病变程度和类型。

活检结果显示慢性肾小球肾炎伴轻度间质纤维化。

根据这一结果,我们可以判断患者的肾小球滤过功能受损,肾小管功能减退。

在治疗方面,我们选择了维持性药物治疗和调整饮食结构。

对于维持性药物治疗,我们给予患者血压控制药物如ACEI或ARB类药物,以降低尿蛋白并保护肾功能。

此外,患者还接受了营养支持治疗,包括减少高脂高蛋白摄入、增加优质蛋白供给等。

在随访过程中,患者的症状得到了明显缓解,上腹部疼痛减轻,食欲恢复,乏力减轻。

尿液常规检查显示尿蛋白定量逐渐下降,肾功能指标如血尿素氮、肌酐也逐渐恢复至正常范围。

这些结果表明治疗效果良好。

综上所述,慢性肾炎是一种常见的肾脏疾病,患者临床表现多种多样。

临床病例分析对于了解该疾病的发病机制、诊断和治疗方法具有重要意义。

对于慢性肾炎患者,早期发现、早期治疗至关重要。

我们应积极做好病例分析的工作,以提高对慢性肾炎的认识,并为患者提供合理、个性化的治疗方案,以期改善其生活质量,延缓疾病的进展。

第八版内科学教案一、课程背景本教案是针对第八版内科学中的泌尿系统章节,重点讲解狼疮性肾炎的病因、诊断和治疗等内容。

狼疮性肾炎是系统性红斑狼疮的一种严重并发症,常见于年轻女性,临床表现复杂多样,对患者的身体功能和生活质量有严重影响。

本节课旨在让学生掌握狼疮性肾炎的基本知识和诊疗原则,提高对该疾病的认识和诊断能力。

二、教学目标1.知识目标:了解狼疮性肾炎的病因、临床表现、诊断和治疗原则。

2.技能目标:掌握狼疮性肾炎的诊断方法和治疗策略。

3.情感目标:培养学生对患者的关爱和同情心,提高医疗团队的职业素养和团队精神。

三、教学内容1.病因与发病机制2.临床表现与病程3.诊断与鉴别诊断4.治疗原则与方法四、教学方法1.理论讲解:通过讲解PPT和示意图,详细讲解狼疮性肾炎的基本知识和诊疗原则。

2.病例分析:选取真实的病例,让学生进行分析,加深对疾病的理解和实际应用。

3.讨论互动:设置讨论环节,鼓励学生提问并积极参与,促进学生的思考和研究。

五、教学步骤1.导入:通过提问和小组讨论,引起学生对狼疮性肾炎的兴趣。

2.知识传授:讲解狼疮性肾炎的病因、发病机制和临床表现。

3.病例分析:选取一例狼疮性肾炎的病例,让学生进行分析,提供诊断和治疗方案。

4.讨论互动:根据病例讨论的结果,进行总结和提问,引导学生思考和讨论。

5.知识总结:总结狼疮性肾炎的诊断方法和治疗策略,强调团队合作和患者关怀的重要性。

6.图片展示:展示相关疾病的照片和示意图,加深学生对疾病的印象和理解。

7.教学反馈:通过小组讨论和问题解答,检查学生对所学知识的掌握和理解程度。

六、教学评估1.口头提问:针对课堂内容进行提问,检查学生的掌握情况。

2.病例分析:通过学生对狼疮性肾炎病例的分析,评估其对疾病的诊断和治疗能力。

3.课堂讨论:观察学生在讨论环节的表现,评估其批判思维和团队合作能力。

七、教学资源1.PPT:包括狼疮性肾炎的基本知识和相关图片。

2.病例材料:真实且典型的病例,用于分析和讨论。

一例狼疮性肾炎病例分析狼疮性肾炎(Systemic lupus erythematosus nephritis,简称LN) 是系统性红斑狼疮(SLE)最常见的累及器官之一,也是SLE的主要死因之一、狼疮性肾炎在所有LN患者中的发生率约为50%至60%,危害严重。

下面是一例狼疮性肾炎的病例分析。

患者,女性,20岁,在近半年时间内逐渐出现贫血、水肿、蛋白尿、高血压等症状。

体格检查时发现患者存在全身浅表淋巴结肿大、面部红斑、口腔黏膜溃疡等症状。

血常规检查显示红细胞计数为2.8×1012/L,血红蛋白为82g/L,血小板计数为90×109/L,白细胞计数为4.9×109/L。

肾脏B超检查显示双肾萎缩,血尿和尿常规检查显示肾小球有蛋白尿(2+),红细胞尿(3+)。

肾活检结果显示肾小球内炎症细胞浸润和增生、毛细血管炎症塌缩,电镜下可见肾小球基底膜增厚和电子致密物质。

通过上述检查和结果,可以明确该患者的诊断为狼疮性肾炎。

对该患者的治疗方案应进行个体化设计。

根据患者的临床表现和病情分析,该患者属于SLE狼疮性肾炎激活期,既往未给予免疫抑制和免疫调节治疗,病情恶化。

治疗方案应包括药物治疗和支持治疗。

药物治疗方面,首选糖皮质激素(如泼尼松)的大剂量脉冲治疗,短期内能迅速控制炎症,减轻肾脏损伤。

随后逐渐减少剂量,维持期则调整为较小剂量长期维持,以控制病情和预防复发。

免疫抑制剂(如环磷酰胺、甲氨蝶呤)可协助糖皮质激素的作用,抑制免疫系统异常活化,阻止自身抗体的产生,降低免疫炎症反应。

另外,对于病情严重或对激素和免疫抑制剂治疗无效的患者,可考虑应用生物制剂,如利妥昔单抗。

支持治疗方面,补充足够的营养,针对患者的贫血和水肿症状,可给予铁剂和使用利尿剂。

针对高血压,可选用抗高血压药物进行控制。

此外,对于肾功能进一步加重、需要透析的患者,适时开始透析治疗。

总之,狼疮性肾炎是一种常见且危害严重的疾病。