原子吸收分光光度法与紫外-可见分光光度法

- 格式:docx

- 大小:20.79 KB

- 文档页数:2

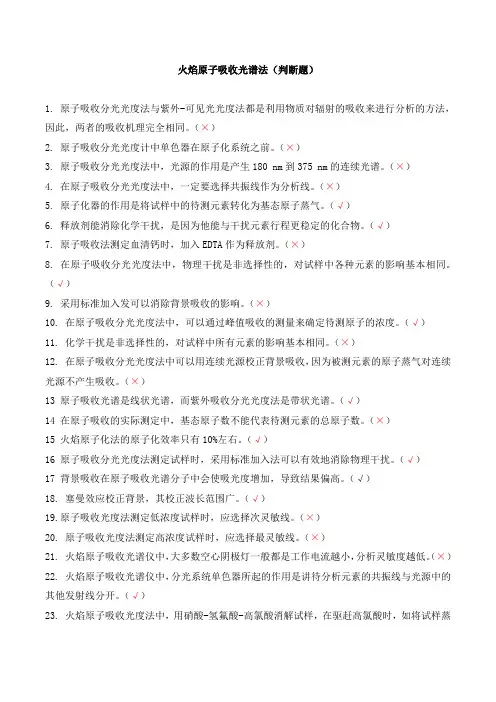

火焰原子吸收光谱法(判断题)1. 原子吸收分光光度法与紫外-可见光光度法都是利用物质对辐射的吸收来进行分析的方法,因此,两者的吸收机理完全相同。

(×)2. 原子吸收分光光度计中单色器在原子化系统之前。

(×)3. 原子吸收分光光度法中,光源的作用是产生180 nm到375 nm的连续光谱。

(×)4. 在原子吸收分光光度法中,一定要选择共振线作为分析线。

(×)5. 原子化器的作用是将试样中的待测元素转化为基态原子蒸气。

(√)6. 释放剂能消除化学干扰,是因为他能与干扰元素行程更稳定的化合物。

(√)7. 原子吸收法测定血清钙时,加入EDTA作为释放剂。

(×)8. 在原子吸收分光光度法中,物理干扰是非选择性的,对试样中各种元素的影响基本相同。

(√)9. 采用标准加入发可以消除背景吸收的影响。

(×)10. 在原子吸收分光光度法中,可以通过峰值吸收的测量来确定待测原子的浓度。

(√)11. 化学干扰是非选择性的,对试样中所有元素的影响基本相同。

(×)12. 在原子吸收分光光度法中可以用连续光源校正背景吸收,因为被测元素的原子蒸气对连续光源不产生吸收。

(×)13 原子吸收光谱是线状光谱,而紫外吸收分光光度法是带状光谱。

(√)14 在原子吸收的实际测定中,基态原子数不能代表待测元素的总原子数。

(×)15 火焰原子化法的原子化效率只有10%左右。

(√)16 原子吸收分光光度法测定试样时,采用标准加入法可以有效地消除物理干扰。

(√)17 背景吸收在原子吸收光谱分子中会使吸光度增加,导致结果偏高。

(√)18. 塞曼效应校正背景,其校正波长范围广。

(√)19.原子吸收光度法测定低浓度试样时,应选择次灵敏线。

(×)20. 原子吸收光度法测定高浓度试样时,应选择最灵敏线。

(×)21. 火焰原子吸收光谱仪中,大多数空心阴极灯一般都是工作电流越小,分析灵敏度越低。

原子吸收分光光度法与紫外-可见吸收光谱法两种方法都遵循

朗伯-比耳定律

朗伯-比耳定律是物理化学中的基本定律,描述了波长相同的光线经过同一距离内不同浓度的介质吸收后的光强度变化。

该定律可以表示为:

A = εlc

其中,A 表示吸光度,ε 表示吸光度系数,l 表示光程长度,c 表示溶液浓度。

根据这个公式,原子吸收分光光度法和紫外-可见吸收光谱法都可以衡量溶液中物质的浓度。

原子吸收分光光度法通过将样品物质转化为气态并进入火焰、石墨等热源中,使其原子被激发至高能态,然后根据原子的特定跃迁过程发射的光谱吸收法测定样品中的元素。

紫外-可见吸收光谱法通过对样品中所含物质在紫外-可见光区域(200-800 nm)内的吸收进行测量,其中吸光度与样品中溶质浓度之间成正比关系。

该方法广泛应用于有机化学、药学、生物化学中的定量分析。

因此,这两种方法共同遵循朗伯-比耳定律,通过衡量吸光度来推断样品中所含物质的浓度。

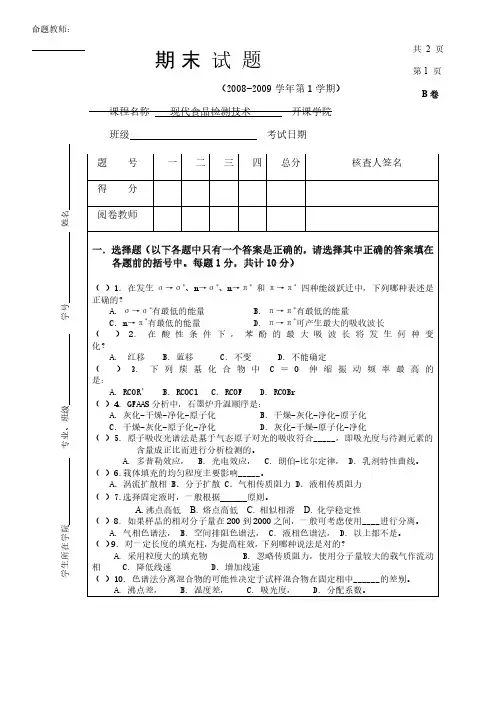

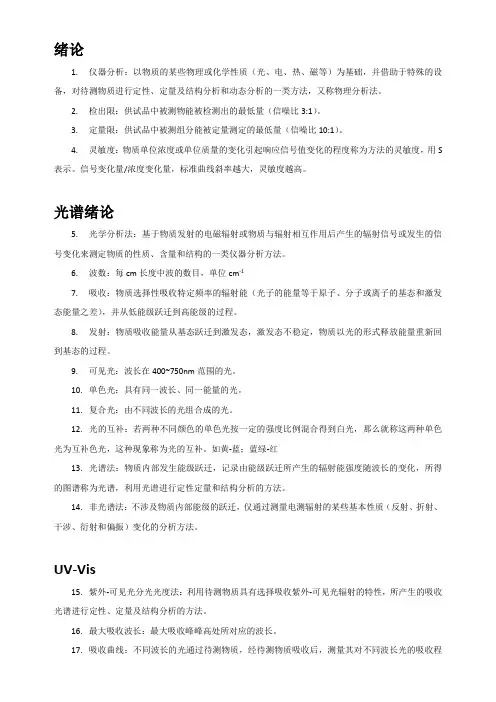

绪论1.仪器分析:以物质的某些物理或化学性质(光、电、热、磁等)为基础,并借助于特殊的设备,对待测物质进行定性、定量及结构分析和动态分析的一类方法,又称物理分析法。

2.检出限:供试品中被测物能被检测出的最低量(信噪比3:1)。

3.定量限:供试品中被测组分能被定量测定的最低量(信噪比10:1)。

4.灵敏度:物质单位浓度或单位质量的变化引起响应信号值变化的程度称为方法的灵敏度,用S 表示。

信号变化量/浓度变化量,标准曲线斜率越大,灵敏度越高。

光谱绪论5.光学分析法:基于物质发射的电磁辐射或物质与辐射相互作用后产生的辐射信号或发生的信号变化来测定物质的性质、含量和结构的一类仪器分析方法。

6.波数:每cm长度中波的数目,单位cm-17.吸收:物质选择性吸收特定频率的辐射能(光子的能量等于原子、分子或离子的基态和激发态能量之差),并从低能级跃迁到高能级的过程。

8.发射:物质吸收能量从基态跃迁到激发态,激发态不稳定,物质以光的形式释放能量重新回到基态的过程。

9.可见光:波长在400~750nm范围的光。

10.单色光:具有同一波长、同一能量的光。

11.复合光:由不同波长的光组合成的光。

12.光的互补:若两种不同颜色的单色光按一定的强度比例混合得到白光,那么就称这两种单色光为互补色光,这种现象称为光的互补。

如黄-蓝;蓝绿-红13.光谱法:物质内部发生能级跃迁,记录由能级跃迁所产生的辐射能强度随波长的变化,所得的图谱称为光谱,利用光谱进行定性定量和结构分析的方法。

14.非光谱法:不涉及物质内部能级的跃迁,仅通过测量电测辐射的某些基本性质(反射、折射、干涉、衍射和偏振)变化的分析方法。

UV-Vis15.紫外-可见光分光光度法:利用待测物质具有选择吸收紫外-可见光辐射的特性,所产生的吸收光谱进行定性、定量及结构分析的方法。

16.最大吸收波长:最大吸收峰峰高处所对应的波长。

17.吸收曲线:不同波长的光通过待测物质,经待测物质吸收后,测量其对不同波长光的吸收程度(即吸光度A),以辐射波长λ为横坐标,吸光度A为纵坐标,作图得到该物质的吸收光谱或吸收曲线。

原子吸收分光光度法与紫外可见吸收光度法异同点

相同点:

1)都是依据样品对入射光的吸收进行测量的.

2)两种方法都遵循朗伯-比耳定律.

3)就设备而言,均由四大部分组成,即光源,单色器,吸收池(或原子化器),检测器.

3.1 概述

不同点:

1)吸收物质的状态不同.

紫外可见光谱:溶液中分子,离子,宽带分子光谱,可以使用连续光源.

原子吸收光谱:基态原子,窄带原子光谱,必须使用锐线光源.

2)单色器与吸收池的位置不同.

紫外可见:光源→单色器→比色皿.

原子吸收:光源→原子化器→单色器.

1. 选择性高,干扰少.共存元素对待测元素干扰少,一般不需分离共存元素.。

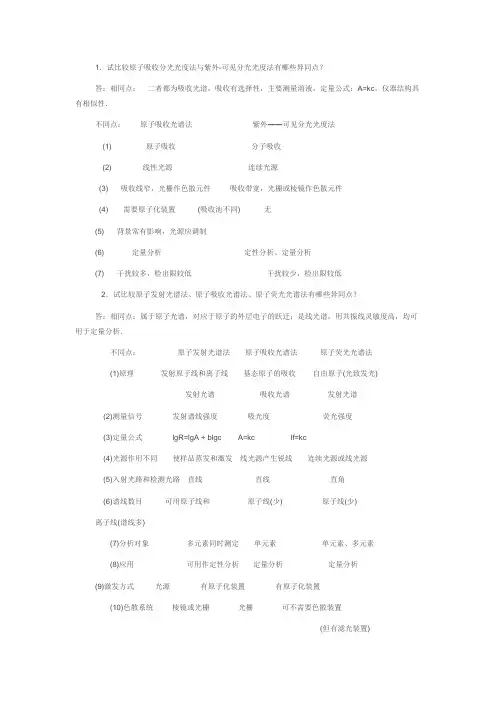

1.试比较原子吸收分光光度法与紫外-可见分光光度法有哪些异同点?答:相同点:二者都为吸收光谱,吸收有选择性,主要测量溶液,定量公式:A=kc,仪器结构具有相似性.不同点:原子吸收光谱法紫外――可见分光光度法(1) 原子吸收分子吸收(2) 线性光源连续光源(3) 吸收线窄,光栅作色散元件吸收带宽,光栅或棱镜作色散元件(4) 需要原子化装置(吸收池不同)无(5) 背景常有影响,光源应调制(6) 定量分析定性分析、定量分析(7) 干扰较多,检出限较低干扰较少,检出限较低2.试比较原子发射光谱法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法有哪些异同点?答:相同点:属于原子光谱,对应于原子的外层电子的跃迁;是线光谱,用共振线灵敏度高,均可用于定量分析.不同点:原子发射光谱法原子吸收光谱法原子荧光光谱法(1)原理发射原子线和离子线基态原子的吸收自由原子(光致发光)发射光谱吸收光谱发射光谱(2)测量信号发射谱线强度吸光度荧光强度(3)定量公式lgR=lgA + blgc A=kc If=kc(4)光源作用不同使样品蒸发和激发线光源产生锐线连续光源或线光源(5)入射光路和检测光路直线直线直角(6)谱线数目可用原子线和原子线(少)原子线(少)离子线(谱线多)(7)分析对象多元素同时测定单元素单元素、多元素(8)应用可用作定性分析定量分析定量分析(9)激发方式光源有原子化装置有原子化装置(10)色散系统棱镜或光栅光栅可不需要色散装置(但有滤光装置)(11)干扰受温度影响严重温度影响较小受散射影响严重(12)灵敏度高中高(13)精密度稍差适中适中按照电磁辐射的本质,光谱又可分为分子光谱和原子光谱。

分子光谱是由于分子中电子能级变化而产生的。

原子光谱可分为发射光谱、原子吸收光谱、原子荧光光谱和X- 射线以及X- 射线荧光光谱。

前三种涉及原子外层电子跃迁,后两种涉及内层电子的跃迁。

目前一般认为原子光谱仅包括前三种。

原子发射光谱分析是基于光谱的发射现象;原子吸收光谱分析是基于对发射光谱的吸收现象;原子荧光光谱分析是基于被光致激发的原子的再发射现象。

一、名词解释1. 原子吸收灵敏度:也称特征浓度,在原子吸收法中,将能产生1%吸收率即得到0.0044的吸光度的某元素的浓度称为特征浓度。

计算公式: S=0.0044×C/A (ug/mL/1%)S——1%吸收灵敏度 C——标准溶液浓度 0.0044——为1%吸收的吸光度A——3次测得的吸光度读数均值2. 原子吸收检出限:是指能产生一个确证在试样中存在被测定组分的分析信号所需要的该组分的最小浓度或最小含量。

通常以产生空白溶液信号的标准偏差2~3倍时的测量讯号的浓度表示。

只有待测元素的存在量达到这一最低浓度或更高时,才有可能将有效分析信号和噪声信号可靠地区分开。

计算公式: D=c Kδ/A mD——元素的检出限ug/mL c——试液的浓度δ——空白溶液吸光度的标准偏差 A m——试液的平均吸光度 K——置信度常数,通常取2~3 3.荧光激发光谱:将激发光的光源分光,测定不同波长的激发光照射下所发射的荧光强度的变化,以I F—λ激发作图,便可得到荧光物质的激发光谱4.紫外可见分光光度法:紫外—可见分光光度法是利用某些物质分子能够吸收200 ~ 800 nm光谱区的辐射来进行分析测定的方法。

这种分子吸收光谱源于价电子或分子轨道上电子的电子能级间跃迁,广泛用于无机和有机物质的定量测定,辅助定性分析(如配合IR)。

5.热重法:热重法(TG)是在程序控制温度下,测量物质质量与温度关系的一种技术。

TG基本原理:许多物质在加热过程中常伴随质量的变化,这种变化过程有助于研究晶体性质的变化,如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物理现象;也有助于研究物质的脱水、解离、氧化、还原等物质的化学现象。

热重分析通常可分为两类:动态(升温)和静态(恒温)。

检测质量的变化最常用的办法就是用热天平(图1),测量的原理有两种:变位法和零位法。

6.差热分析;差热分析是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。

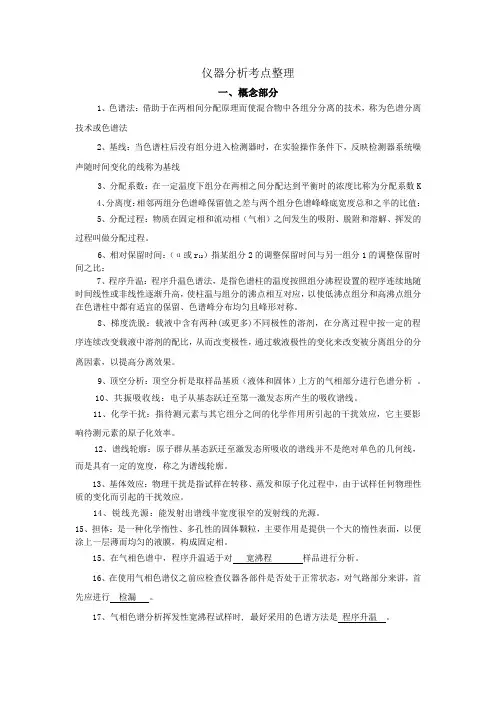

仪器分析考点整理一、概念部分1、色谱法:借助于在两相间分配原理而使混合物中各组分分离的技术,称为色谱分离技术或色谱法2、基线:当色谱柱后没有组分进入检测器时,在实验操作条件下,反映检测器系统噪声随时间变化的线称为基线3、分配系数:在一定温度下组分在两相之间分配达到平衡时的浓度比称为分配系数K4、分离度:相邻两组分色谱峰保留值之差与两个组分色谱峰峰底宽度总和之半的比值:5、分配过程:物质在固定相和流动相(气相)之间发生的吸附、脱附和溶解、挥发的过程叫做分配过程。

6、相对保留时间:(α或r12)指某组分2的调整保留时间与另一组分1的调整保留时间之比:7、程序升温:程序升温色谱法,是指色谱柱的温度按照组分沸程设置的程序连续地随时间线性或非线性逐渐升高,使柱温与组分的沸点相互对应,以使低沸点组分和高沸点组分在色谱柱中都有适宜的保留、色谱峰分布均匀且峰形对称。

8、梯度洗脱:载液中含有两种(或更多)不同极性的溶剂,在分离过程中按一定的程序连续改变载液中溶剂的配比,从而改变极性,通过载液极性的变化来改变被分离组分的分离因素,以提高分离效果。

9、顶空分析:顶空分析是取样品基质(液体和固体)上方的气相部分进行色谱分析。

10、共振吸收线:电子从基态跃迁至第一激发态所产生的吸收谱线。

11、化学干扰:指待测元素与其它组分之间的化学作用所引起的干扰效应,它主要影响待测元素的原子化效率。

12、谱线轮廓:原子群从基态跃迁至激发态所吸收的谱线并不是绝对单色的几何线,而是具有一定的宽度,称之为谱线轮廓。

13、基体效应:物理干扰是指试样在转移、蒸发和原子化过程中,由于试样任何物理性质的变化而引起的干扰效应。

14、锐线光源:能发射出谱线半宽度很窄的发射线的光源。

15、担体:是一种化学惰性、多孔性的固体颗粒,主要作用是提供一个大的惰性表面,以便涂上一层薄而均匀的液膜,构成固定相。

15、在气相色谱中,程序升温适于对宽沸程样品进行分析。

16、在使用气相色谱仪之前应检查仪器各部件是否处于正常状态,对气路部分来讲,首先应进行检漏。

2016级成人高等教育中医学院本科班《仪器分析》作业班级: 姓名: 学号:第一章绪论1.仪器分析的特点。

2.仪器分析方法的类型。

3.学习仪器分析的方法。

第二章光谱分析法概论一、名词解释电磁辐射电磁波谱原子吸收光谱光谱法二、简答题1.简述光学分析法的三个过程。

2.光的波粒二相性基本参数3.光谱区中紫外、可见、红外对应的波长范围?4.光谱法的仪器由哪几部分组成?它们的作用是什么?三、计算题1.计算(1) 2500cm-1波数的波长(nm)(2) Na 588-995nm相应的能量(eV)(3) 670. 7nm Li线的频率(Hz)2.计算下列各种跃迁所需的能量范围(eV)及相应的波长范围(1)原子内层电子跃迁(2)原子外层电子跃迁(3)分子的电子跃迁(4)分子振动能级跃迁(5)分子转动能级跃迁3.阐述为什么原子光谱为线光谱,分子光谱为带光谱。

如果说原子光谱谱线强度分布也是峰状的,对吗?为什么?第三章紫外-可见分光光度法1.名词解释透光率吸光系数(摩尔吸光系数、百分吸光系数)发色团和助色团吸收曲线标准曲线末端吸收试剂空白2.物质对光的吸收程度可用哪几种符号表示,各代表什么含义?3.什么是朗伯-比尔定律?其物理意义是什么?4.简述导致偏离朗伯-比尔定律的原因。

5.什么是吸收曲线?制作吸收曲线的目的是什么?6.在分光光度法中,为什么要控制溶液的透光率读数范围在20%〜65%之间?若T超出上述范围,应采取何种措施?7.简述紫外-可见分光光度计的主要部件及基本功能。

8.每100mL中含有0.701mg溶质的溶液,在1cm吸收池中测得的透光率为40.0%,试计算:(1)此溶液的吸光度。

(2)如果此溶液的浓度为0.420mg/100mL,其吸光度和百分透光率各是多少?第四章红外分光光度法1.分子吸收红外光发生能级跃迁,必须满足的条件是什么?2.何为红外非活性振动?3.下列化合物能否用红外吸收光谱区别,为什么?—CH2COOCH3—COOC2H54.由茵陈篙分离出来的精油,其分子式为C12H10,UV EtO Hλ239nm(ε537),max253nm(ε340),红外光谱见课本P81,是解析其结构。

原子吸收与紫外可见分光光度法的差别1.引言1.1 概述概述部分的内容可以对原子吸收和紫外可见分光光度法进行简要介绍,并概括它们之间的主要差别。

例如:原子吸收和紫外可见分光光度法是化学分析中常用的两种分析技术。

原子吸收是一种基于原子与电磁辐射的相互作用实现分析和检测的方法,而紫外可见分光光度法则是通过测定溶液或气体对紫外或可见光的吸收程度来确定其组成、浓度和化学性质的方法。

原子吸收法的核心原理是分析物质中特定元素原子的吸收特性。

该方法经常用于分析金属元素及其化合物。

当特定波长的光束通过样品中的金属原子时,这些原子会吸收光的特定波长,形成一个独特的光谱图谱。

通过测定这种吸收现象的强度,可以推断样品中目标元素的浓度。

紫外可见分光光度法则是通过测量溶液或气体对紫外或可见光的吸收强度来实现分析和检测的。

这种方法常用于分析有机物和无机离子,广泛应用于生物化学、环境监测、食品安全等领域。

根据溶液的吸收特性,可以推断溶液中存在的物质的种类和浓度。

原子吸收和紫外可见分光光度法之间的主要差别在于其应用对象和原理。

原子吸收法更适用于金属元素及其化合物的分析和检测,而紫外可见分光光度法则适用于有机物和无机离子的分析和检测。

从原理上来说,原子吸收法基于元素原子的吸收特性,而紫外可见分光光度法则基于溶液对紫外或可见光的吸收程度。

此外,原子吸收法通常需要专用的仪器设备和样品预处理步骤,而紫外可见分光光度法则相对简单,并且在实验室中较常见。

通过深入了解原子吸收和紫外可见分光光度法的原理和应用差异,我们可以更好地利用它们来满足不同的分析和检测需求,并为相关领域的科研和实践工作提供有力的支撑。

1.2 文章结构文章结构指的是文章的整体框架和组织方式,它对于文章的逻辑性和条理性至关重要。

本文的结构主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面。

在概述中,我们将简要介绍原子吸收和紫外可见分光光度法的基本概念和背景。

第二章 光学分析法导论3、 计算:(1)670.7 nm 锂线的频率;(2)3300 cm -1谱线的波长;(3)钠588.99 nm 共振线的激发电位。

解:(1)1141101047.47.670100.3--⨯=⋅⨯==s nms cm cv λ(2)nm cm30303300111===-σλ (3)J eV nms cm s eV ch E 19-110151077.33107.299.588)100.3()10136.4(⨯==⋅⨯⨯⋅⨯=⋅=--λ第三章 紫外-可见吸收光谱法1、已知丙酮的正己烷溶液的两个吸收峰 138nm 和279nm 分别属于л→л*跃迁和n→л*跃迁,试计算л、n 、л*轨道间的能量差,并分别以电子伏特(ev ),焦耳(J )表示。

解:对于л→л*跃迁,λ1=138nm =1.38×10-7m 则ν=νC =C/λ1=3×108/1.38×10-7=2.17×1015s -1则E=hv=6.62×10-34×2.17×1015=1.44×10-18J E=hv=4.136×10-15×2.17×1015=8.98ev对于n→л*跃迁,λ2=279nm =2.79×10-7m 则ν=νC =C/λ1=3×108/2.79×10-7=1.08×1015s -1则E=hv=6.62×10-34×1.08×1015=7.12×10-19J E=hv=4.136×10-15×1.08×1015=4.47ev答:л→л*跃迁的能量差为1.44×10-18J ,合8.98ev ;n→л*跃迁的能量差为7.12×10-19J ,合4.47ev 。

第七部分电位分析法一.填空:√1.测量溶液PH时,通常使用()为参比电极,()为指示电极。

√2.离子选择电极的选择系数Kij=(),该系数主要用来估算()。

3.氟离子选择电极需要在PH=()之间使用,PH较低,测定结果()。

√4.电位分析中,电位保持恒定的电极为()电极,常用的有()()等。

√5.玻璃电极膜电位与试样中的PH 成()关系。

√6.标准加入法测定离子活度时,浓度增量为(),S=()√7.采用PH计测定水样PH值时,两个电极构成的电池电动势与水样的PH值成()。

8.电位滴定法是根据()指示终点。

√9.玻璃电极在使用前需在去离子水中浸泡24小时以上,目的是()。

10.IUPAC 建议通过比较未知试液PHx,与已知PHs,标准液的Ex 和Es,而得的PH式()为PH实用定义。

二.选择:√1.PH 玻璃电极的膜电位的产生是由于测定时,溶液中的()(A)H+离子穿透了玻璃膜(B)电子穿透了玻璃膜(C)Na+离子与水化玻璃膜的Na+离子交换作用(D)H+离子与水化玻璃膜上的H+离子交换作用2.利用电极选择性系数估计干扰离子产生的相对误差对于一价离子正确的计算公式()(A)Kij αj/αi (B)Kij αi/αj (C)Kij /αi (D)αj/ Kijαi√3.公式E = Kˊ+ (2.303RT/nF)lgα是用离子选择电极测定离子活度的基础,常数项Kˊ是多项常数的集合,但下列哪一项不包括在其中()(A)不对称电位(B)液接电位(C)膜电位(D)Ag-AgCl内参比电极电位4.氟离子选择电极对氟离子具有较高的选择性是由于()(A)只有F-离子能透过晶体膜(B)F-能与晶体膜进行离子交换(C)由于F-体积比较小(D)只有F-能被吸附在晶体膜上√5.测量PH时,需要用标准溶液定位,这是为了()(A)避免产生酸差(B)避免产生碱差(C)消除温度的影响(D)消除不对称电位和液接电位的影响6.PH玻璃电极玻璃膜属于()(A)单晶膜(B)多晶膜(C)混晶膜(D)非晶体膜√7.测量溶液PH 通常所使用的两只电极为()(A)玻璃电极和饱和甘汞电极(B)玻璃电极和Ag-AgCl电极(C)玻璃电极和标准甘汞电极(D)饱和甘汞电极和Ag-AgCl电极8.若试样溶液中氯离子的活度是氟离子活度的100倍,要使测定时氯离子产生的干扰小于0.1%,氟离子选择电极对Cl-离子的选择性系数应大于()(A)10-2(B)10-3(C)10-4 (D)10-5√9.玻璃电极的内参比电极是()(A)Pt电极(B)Ag电极(C)Ag-AgCl电极(D)石墨电极√10.离子选择电极的电位选择性系数可用于()(A)估计电极的检测限(B)估计共存离子的干扰程度(C)校正方法误差(D)估计电极的现行相应范围三.判断:√1.参比电极的电极电位不随温度变化是其特征之一2.参比电极具有不同的电极电位,且电极电位的大小取决于内参比溶液浓度√3.参比电极必须具备的条件是只对特定离子有响应√4.离子选择电极的电位与待测离子活度呈线性关系√5.饱和甘汞电极电位取决于内部溶液的KCl溶液的浓度6.测定溶液PH通常采用比较方法,原因是由于缺乏标准的PH溶液7.不对称电位无法彻底消除√8.离子选择电极的功能膜性质决定了电极的选择性四.回答问题:1.一般说来电位分析方法的工作曲线不及光分析方法的工作曲线稳定,这是为什么?2.膜电位是如何产生的?膜电极为什么具有较高的选择性?√3.在用PH玻璃电极测定溶液PH时,为什么要选用与待测离子试液PH 相近的PH 标准溶液定位?√4.指示电极和参比电极的作用各是什么?如何选择指示电极?5.如何用二阶微商法求滴定终点时的滴定剂体积、PH 或电位值?五.计算:1.用钾离子选择电极和饱和甘汞电极测某矿泉水中含钾量,吸取该矿泉水样50mL,测其电动势为E1/ mv然后加入5mL0.002mol·L-1的钾标准溶液后,再测电动势E2,E2比E1增加了32mv据此计算水样中的含钾量。

第十一章灰分及主要矿物元素的分析习题一.填空题1. 马佛炉的灰化温度一般为,灰化结束后,待马弗炉温度降到时取出坩埚。

答案:550℃;200℃。

2.测定灰分含量使用的灰化容器,主要有,,。

答案:高温炉;坩埚;蒸发皿7.食品中的矿物元素根据含量可分为和,前者含量大于,后者含量小于。

答案:常量元素;微量元素;0.01%;0.01%8.原子分光光度计包括,,,,四大部分。

答案:光源;试样原子化器;单色仪;数据处理系统9.EDTA滴定法测定钙时,滴定到终点时,溶液呈现的是的颜色。

加入的掩藏剂是和。

答:氰化钾;柠檬酸10.邻二氮分光光度法测定铁含时,将三价铁还原为二价铁的还原剂是。

答案:盐酸羟胺;二、选择题:1.对食品灰分叙述正确的是( )A.灰分中无机物含量与原样品无机物含量相同。

B.灰分是指样品经高温灼烧后的残留物。

C.灰分是指食品中含有的无机成分。

D.灰分是指样品经高温灼烧完全后的残留物。

答案:D2.耐碱性好的灰化容器是( )A.瓷坩埚B.蒸发皿C.石英坩埚D.铂坩埚答案:D3.正确判断灰化完全的方法是( )A.一定要灰化至白色或浅灰色。

B.一定要高温炉温度达到500-600℃时计算时间5小时。

C.应根据样品的组成、性状观察残灰的颜色。

D.加入助灰剂使其达到白灰色为止。

答案:C4.富含脂肪的食品在测定灰分前应先除去脂肪的目的是( )A.防止炭化时发生燃烧B.防止炭化不完全C.防止脂肪包裹碳粒D.防止脂肪挥发答案:C5.固体食品应粉碎后再进行炭化的目的是( )。

A.使炭化过程更易进行、更完全。

B.使炭化过程中易于搅拌。

B.使炭化时燃烧完全。

D.使炭化时容易观察。

答案:A6.对水分含量较多的食品测定其灰分含量应进行的预处理是( )A.稀释B.加助化剂C.干燥D.浓缩答案:C7.干燥器内常放入的干燥剂是( )A.硅胶B.助化剂C.碱石灰D.无水Na2S04答案:A8.炭化高糖食品时,加入的消泡剂是( )A.辛醇B.双氧化C.硝酸镁D.硫酸答案:A9、灼烧后的坩埚应冷却到( )以下时,再移入干燥器中。

紫外可见分光光度法和原子吸收分光光度法适用范围

紫外可见分光光度法和原子吸收分光光度法是化学分析中常用的两种

分析方法。

它们各自有着不同的适用范围,下面将分别介绍。

紫外可见分光光度法是一种利用物质吸收紫外可见光谱的方法。

它适

用于测定含有共轭双键、芳香环、杂环等化合物的浓度。

这些化合物

在紫外可见光谱区域内有明显的吸收峰,可以通过测定吸收峰的强度

来确定化合物的浓度。

例如,苯乙烯、苯酚、维生素C等化合物都可

以用紫外可见分光光度法进行测定。

原子吸收分光光度法是一种利用物质对特定波长的光的吸收来测定物

质浓度的方法。

它适用于测定金属元素的浓度,如铁、铜、锌、镉等。

这些金属元素在特定波长的光下有明显的吸收峰,可以通过测定吸收

峰的强度来确定金属元素的浓度。

例如,铁可以在248.3纳米处吸收,铜可以在324.7纳米处吸收,锌可以在213.9纳米处吸收。

总的来说,紫外可见分光光度法和原子吸收分光光度法各自有着不同

的适用范围。

在选择分析方法时,需要根据待测物质的化学性质和测

定要求来选择合适的方法。

原子吸收分光光度计与紫外可见分光光度计的区别1、原理:原子吸收观察的是构成物质的元素(原子)中的电子在原子轨道中的跃迁,属于原子吸收.紫外可见光吸收观察的是构成物质的分子中的电子在分子轨道中的跃迁,属于分子吸收.2、能量:两者有所同,又有所不同。

定量分析的原则同,而测量所需的光能量不同:原子吸收为X射线,能量大,可激发电子从低的原子轨道向高的原子轨道跃迁.紫外可见吸收为紫外光及可见光,能量小,只能激发电子从分子轨道向最低(或次低)的空的分子轨道跃迁。

通俗的说,原子吸收分光光度计是用较高的温度来燃烧分子,使之原子化(变为基态原子),再通过特征辐射,把基态原子激发,并吸收能量,通过这个能量差(透过率)来计算出浓度。

而紫外—可见分光光度计是通过显色剂(一种能和我们被测元素产生络合反应的分子),与我们的被测元素产生反应,并且反应物分子带有特定的颜色,经过分子吸收氘灯(紫外区)或钨灯(可见区)的照射,吸收灯发射的能量,通过能量差(透过率)来计算出浓度。

3、光源:紫外可见分光光度计使用的是钨灯或氘灯发射连续光谱.原子吸收分光光度计使用的是空心阴极灯发射特征波长的锐线光,选择性会更好。

4、检测器:紫外可见分光光度计一般使用光电管来检测.而原子吸收分光光度计使用的是光电倍增管,分辨力比光电管强。

5、应用:原子吸收分光光度计是属于原子光谱.紫外可见分光光度计属于分子光谱,两者都符合朗伯-比耳定律;6、检出限:原子吸收分光光度计检出限低,火焰原子吸收法的检出限可达到ppb级.紫外可见分光光度计如果显色剂不同则检出限也不一样,但每种显色剂带来的干扰也会不一样;7、标准溶液:原子吸收分光光度计使用的标准溶液在4℃温度下可保存较长时间,放置室温后可正常使用.紫外可见分光光度计样品及标准溶液显色稳定后需在半小时之内测定,且对温度及时间要求比较苛刻.8、检测时间:原子吸收分光光度计分析速度较快,操作简便,半个小时内能连续测定几十个试样中的5、6xx.紫外可见分光光度计由于有显色过程,测量时间相对而言较长,操作比较麻烦。

1.试比较有哪些异同点?

答:

相同点:

二者都为吸收光谱,吸收有选择性,主要测量溶液,定量公式:

A=kc,仪器结构具有相似性.

不同点:

原子吸收光谱法紫外――可见分光光度法

(1)原子吸收分子吸收

(2)线性光源连续光源

(3)吸收线窄,光栅作色散元件吸收带宽,光栅或棱镜作色散元件

(4)需要原子化装置(吸收xx不同)无

(5)背景常有影响,光源应调制

(6)定量分析定性分析、定量分析

(7)干扰较多,检出限较低干扰较少,检出限较低

2.试比较原子发射光谱法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法有哪些异同点?

答:

相同点:

属于原子光谱,对应于原子的外层电子的跃迁;是线光谱,用共振线灵敏度高,均可用于定量分析.

不同点:

原子发射光谱法原子吸收光谱法原子荧光光谱法

(1)原理发射原子线和离子线基态原子的吸收自由原子(光致发光)发射光谱吸收光谱发射光谱

(2)测量信号发射谱线强度吸光度荧光强度

(3)定量公式lgR=lgA + blgc A=kc If=kc

(4)光源作用不同使样品蒸发和激发线光源产生锐线连续光源或线光源

(5)入射光路和检测光路直线直角

(6)谱线数目可用原子线和原子线(少)原子线(少)

离子线(谱线多)

(7)分析对象多元素同时测定单元素、多元素

(8)应用可用作定性分析定量分析

(9)激发方式光源有原子化装置

(10)色散系统棱镜或光栅可不需要色散装置

(但有滤光装置)

(11)干扰受温度影响严重温度影响较小受散射影响严重

(12)灵敏度高中高

(13)精密度稍差适中

按照电磁辐射的本质,光谱又可分为分子光谱和原子光谱。

分子光谱是由于分子中电子能级变化而产生的。

原子光谱可分为发射光谱、原子吸收光谱、原子荧光光谱和X-射线以及X-射线荧光光谱。

前三种涉及原子外层电子跃迁,后两种涉及内层电子的跃迁。

目前一般认为原子光谱仅包括前三种。

原子发射光谱分析是基于光谱的发射现象;原子吸收光谱分析是基于对发射光谱的吸收现象;原子荧光光谱分析是基于被光致激发的原子的再发射现象。