分子体系的薛定谔方程

- 格式:ppt

- 大小:387.50 KB

- 文档页数:10

薛定谔方程薛定谔方程推导薛定谔方程(Schrdinger equation)是由奥地利物理学家薛定谔提出的量子力学中的一个基本方程,也是量子力学的一个基本假定,其正确性只能靠实验来检验。

是将物质波的概念和波动方程相结合建立的二阶偏微分方程,可描述微观粒子的运动,每个微观系统都有一个相应的薛定谔方程式,通过解方程可得到波函数的具体形式以及对应的能量,从而了解微观系统的性质。

目录薛定谔方程在量子力学中,体系的状态不能用力学量(例如x)的值来确定,而是要用力学量的函数Ψ(x,t),即波函数(又称概率幅,态函数)来确定,因此波函数成为量子力学研究的主要对象。

力学量取值的概率分布如何,这个分布随时间如何变化,这些问题都可以通过求解波函数的薛定谔方程得到解答。

这个方程是奥地利物理学家薛定谔于1926年提出的,它是量子力学最基本的方程之一,在量子力学中的地位与牛顿方程在经典力学中的地位相当。

薛定谔方程是量子力学最基本的方程,亦是量子力学的一个基本假定,它的正确性只能靠实验来检验。

简介量子力学中求解粒子问题常归结为解薛定谔方程或定态薛定谔方程。

薛定谔方程广泛地用于原子物理、核物理和固体物理,对于原子、分子、核、固体等一系列问题中求解的结果都与实际符合得很好。

薛定谔方程仅适用于速度不太大的非相对论粒子,其中也没有包含关于粒子自旋的描述。

当计及相对论效应时,薛定谔方程由相对论量子力学方程所取代,其中自然包含了粒子的自旋。

.薛定谔提出的量子力学基本方程。

建立于 1926年。

它是一个非相对论的波动方程。

它反映了描述微观粒子的状态随时间变化的规律,它在量子力学中的地位相当于牛顿定律对于经典力学一样,是量子力学的基本假设之一。

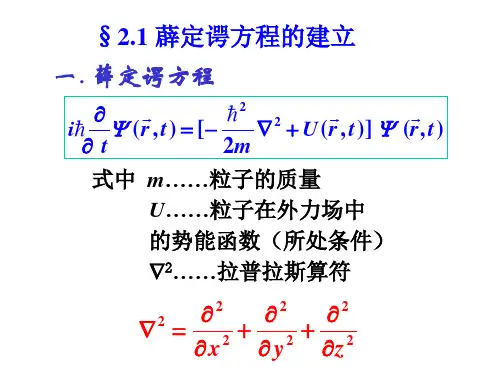

设描述微观粒子状态的波函数为Ψ(r,t),质量为m的微观粒子在势场V(r,t)中运动的薛定谔方程为。

在给定初始条件和边界条件以及波函数所满足的单值、有限、连续的条件下,可解出波函数Ψ(r,t)。

由此可计算粒子的分布概率和任何可能实验的平均值(期望值)。

薛定谔方程的四个量子数薛定谔方程是量子力学中重要的概念,它被认为是量子力学的基础。

许多量子力学的实际应用,如原子量子力学,核物理和分子物理,都是建立在薛定谔方程的基础上的。

重要的是,这个方程提供了有关原子及其各种场中分子系统的量子研究有用的理论工具。

所有原子,分子,原子核和分子核都是由彼此之间的关系排列构成的,称为量子数。

薛定谔方程有四个量子数,即n,l,m和s的量子数,它们用于描述原子或分子的能级结构。

N量子数对应原子或分子的总状态空间,称为主量子数。

它可以用来描述原子或分子的初始状态,可以用来确定原子的最小能量状态,它的取值范围从1到无限大,也就是说,原子或分子可以有无限多的独立能级。

L量子数对应原子或分子状态空间中的角动量变量,也称为角动量量子数。

它决定了原子或分子状态空间内的角动量的各种分量,它的取值范围从0到有N-1个单位。

由此可以得出,角动量的不同的分量可以由不同的L量子数代表,而不同的L量子数又可以代表不同原子或分子的不同分子状态。

M量子数对应原子或分子角动量的算符分量,也称为磁量子数。

它可以用来描述原子或分子状态空间内角动量的分量,它的取值范围从-L到L,可以用来确定原子或分子状态空间内角动量的各种算符分量。

S量子数对应原子或分子自旋量,也称为自旋量子数。

它可以用来描述原子或分子状态空间内自旋量的方向。

自旋量可以有平行的和反对的两种取值,通常被称为“+1/2”和“-1/2”,分别代表原子或分子自旋量的正和反方向。

薛定谔方程的四个量子数可以用来确定原子或分子的能级结构,这可以有效地简化量子力学的研究。

它们也可以用来解释原子或分子在不同能级之间的能量转换,以及电子在量子力学中具有什么样的行为。

薛定谔方程的四个量子数对研究量子力学有着重要的意义,它们是量子力学研究中不可或缺的重要工具。

薛定谔方程能量估计引言量子力学是描述微观世界行为的理论,薛定谔方程是其核心方程之一。

薛定谔方程描述了量子体系的波函数随着时间的演化规律,是研究量子力学问题的重要工具。

在量子力学中,能量是体系的一个重要物理量,而薛定谔方程能量估计即指通过求解薛定谔方程,估计量子体系的能量值。

本文将深入探讨薛定谔方程能量估计方法的原理、应用和局限性。

薛定谔方程的基本形式薛定谔方程是由奥地利物理学家埃尔温·薛定谔于1925年提出的,用于描述微观粒子的波动性。

它的基本形式为:ĤΨ=EΨ其中,Ĥ是哈密顿算符,描述了体系的总能量;Ψ是波函数,描述了体系的状态;E是体系的能量。

薛定谔方程是一个线性的偏微分方程,通过求解这个方程,我们可以得到体系的波函数和能量信息。

薛定谔方程能量估计方法为了估计量子体系的能量,我们通常采用以下两种方法:定态薛定谔方程和时间非定态薛定谔方程。

定态薛定谔方程定态薛定谔方程适用于描述稳定的量子体系,其基本形式为:ĤΨn=E nΨn其中,n表示体系的量子态的编号,E n表示体系的能量。

通过求解定态薛定谔方程,我们可以获得体系的量子态波函数和能量的离散值。

定态薛定谔方程的解通常采用数值方法求解,如有限差分法、变分法等。

通过离散化空间和时间,并结合适当的数值计算方法,我们可以得到体系的能量估计值。

时间非定态薛定谔方程时间非定态薛定谔方程适用于描述量子体系的时间演化规律,其基本形式为:ĤΨ(t)=iℏ∂Ψ(t)∂t通过求解时间非定态薛定谔方程,我们可以获得体系在不同时间点上的波函数,从而了解体系的时间演化过程。

基于时间非定态薛定谔方程,我们也可以估计体系的能量。

时间非定态薛定谔方程的解同样可以通过数值方法求解,如薛定谔方程的数值积分方法。

通过将时间离散化,并采用适当的数值计算方法,我们可以得到体系在不同时间点上的波函数和能量估计值。

薛定谔方程能量估计的应用薛定谔方程能量估计在量子力学研究和应用中有广泛的应用,例如:1.原子物理学:通过求解薛定谔方程,我们可以估计原子的能级和能量谱。

量子化学习题及答案1.1998及2013年度诺贝尔化学奖分别授予了量子化学以及分子模拟领域的杰出贡献者,谈谈你的了解及认识。

答:1998年诺贝尔化学奖得主:瓦尔特·科恩和约翰·波普尔。

1964-1965年瓦尔特·科恩提出:一个量子力学体系的能量仅由其电子密度所决定,这个量比薛定谔方程中复杂的波函数更容易处理得多。

他同时还提供一种方法来建立方程,从其解可以得到体系的电子密度和能量,这种方法称为密度泛函理论,已经在化学中得到广泛应用,因为方法简单,可以应用于较大的分子。

沃尔特·库恩的密度泛函理论对化学作出了巨大的贡献。

约翰·波普尔发展了化学中的计算方法,这些方法是基于对薛定谔方程中的波函数作不同的描述。

他创建了一个理论模型化学,其中用一系列越来越精确的近似值,系统地促进量子化学方程的正确解析,从而可以控制计算的精度,这些技术是通过高斯计算机程序向研究人员提供的。

今天这个程序在所有化学领域中都用来作量子化学的计算。

2013年诺贝尔化学奖得主:马丁·卡普拉斯、迈克尔·莱维特、阿里耶·瓦谢勒。

他们为复杂化学系统创立了多尺度模型。

为研发了解和预测化学过程的强有力的计算机程序奠定了基础。

对于今天的化学家来说,计算机就像试管一样重要。

模拟过程是如此的真实以至于传统实验的结果也能被计算机预测出来。

多尺度复杂化学系统模型的出现无疑翻开了化学史的“新篇章”。

化学反应发生的速度堪比光速。

刹那间,电子就从一个原子核跳到另一个原子核,以前,对化学反应的每个步骤进行追踪几乎是不可能完成的任务。

而在由这三位科学家研发出的多尺度模型的辅助下,化学家们让计算机做“做帮手”来揭示化学过程。

20世纪70年代,这三位科学家设计出这种多尺度模型,让传统的化学实验走上了信息化的快车道。

2.谈谈你对量子化学中两种流派(VBT,MOT)的认识。

答:1926年,奥地利物理学家薛定谔(Schrodinger)建立了描述电子运动规律的波动方程。