新型给药系统

- 格式:ppt

- 大小:400.00 KB

- 文档页数:21

药剂学中的新型给药系统研究随着科技的不断发展,药物给药系统的形式也不断迭代更新。

新型给药系统已经成为药物研究领域中的热门话题,其主要研究方向包括纳米粒子、微流控芯片、智能药物递送系统等。

本文将对这些新型给药系统的基本原理、优势和应用进行探讨。

一、纳米粒子纳米粒子是研究最为深入的新型给药系统之一。

由于其小尺寸、较大比表面积和独特的电化学性质,纳米粒子可以提供更好的药物递送效果。

近年来,经过多次实验验证,纳米粒子的应用前景非常广阔,包括治疗肿瘤、心血管疾病、神经系统疾病及传染病等。

纳米粒子系统的基本原理是将药物包裹在纳米粒子中,并通过血液循环到达疾病部位,释放出药物。

纳米粒子具有独特的治疗效果,可以增强药物在体内的稳定性、溶解度和溶出动力学。

此外,纳米粒子对于尺寸、形状、表面性质等方面具有可调控性,可以根据药物的特性进行定制化设计,使药物在递送过程中更为稳定。

尽管纳米粒子技术目前尚处于研究阶段,但已经在肿瘤治疗领域取得了良好的效果。

通过将药物封装在纳米粒子中,一方面可以有效的提高药物的生物利用度,另一方面可以减少对正常组织的毒性,增强药物在病变部位的作用。

此外,纳米粒子的应用也可以降低药物的剂量,避免过高的剂量对身体造成不必要的伤害。

二、微流控芯片微流控芯片系统是一种将药物送到特定部位的新型给药系统。

该系统颇为创新,通过微型化的技术,将液体药物混合并在微通道内,准确地控制药物的注射剂量,使药物可以更好地达到疾病部位。

与传统的给药方式相比,微流控芯片具有许多优点。

首先,由于其微小尺寸,微流控芯片系统对于患者来说更为舒适且不易感到疼痛。

其次,微流控芯片能够精准地控制药物的注射速度和剂量,缓解传统给药方式所带来的浪费的问题。

最后,微流控芯片系统在病变部位可以更好的释放药物,并保证其长时间的停留,从而提高药物的治疗效果。

三、智能药物递送系统智能药物递送系统是目前最为先进的新型给药系统。

其主要特点是可以预测和识别疾病部位所需要的药物,并在这些部位精准释放药物。

第十七章药物新型给药系统与制剂新技术第一节药物新型给药系统一、缓释、控释制剂缓释制剂系指在规定释放介质中,按要求缓慢地非恒速释放药物,其与相应的普通制剂比较,给药频率比普通制剂减少一半或给药频率比普通制剂有所减少,且能显著增加患者的顺应性的制剂。

控释制剂系指在规定释放介质中,按要求缓慢地恒速释放药物,其与相应的普通制剂比较,给药频率比普通制剂减少一半或有所减少,血药浓度比缓释制剂更加平稳,且能显著增加患者的顺应性的制剂。

1.缓释、控释制剂具有以下特点:(1)药物治疗作用持久、毒副作用小、用药次数显著减少。

(2)药物可缓慢地释放进入体内,血药浓度的“峰谷”波动小,可避免超过治疗血药浓度范围的毒副作用,又能保持在有效浓度治疗范围(治疗窗)之内以维持疗效。

2.不宜制成缓释、控释制剂的药物(1)生物半衰期(t 1/2)很短(小于1h)或很长(大于24h)的药物。

(2)单服剂量很大(大于1g)的药物。

(3)药效剧烈、溶解度小、吸收无规律或吸收差或吸收易受影响的药物。

(4)在肠中需在特定部位主动吸收的药物。

3.缓释、控释制剂的释药原理缓释、控释制剂的释药原理主要有控制溶出、扩散、溶蚀或扩散与溶出相结合,也可利用渗透压或离子交换机制。

4.缓释、控释制剂的类型按照给药途径不同,缓释、控释制剂的类型主要有以口服给药为主的缓释、控释制剂,同时也包括眼用、鼻腔、耳道、阴道、直肠、口腔或牙用、透皮或皮下、肌内注射及皮下植入等缓释、控释制剂。

根据延缓、控制药物释放原理的不同,缓释、控释制剂的类型又可分为骨架分散型、膜控包衣型、乳剂分散型、注射用油溶液或混悬液以及缓释膜剂等。

常见的缓释制剂类型有:(1)骨架分散型缓释制剂:水溶性骨架、脂溶性骨架、不溶性骨架。

(2)膜控型缓释制剂:薄膜包衣缓释制剂、缓释微囊剂。

(3)缓释乳剂:水溶性药物制成W/O型乳剂可达到缓释目的。

(4)注射用缓释制剂:油溶液型和混悬型注射剂。

(5)缓释膜剂常见的控释制剂类型有:(1)渗透泵式控释制剂(2)膜控释制剂(3)胃驻留控释制剂最佳选择题以接近零级释药速度为主要特征的制剂是()A.被动靶向制剂B.前体药物制剂C.磁性微球制剂D.渗透泵控释片E.膜控缓释胶囊『正确答案』D二、靶向制剂(一)靶向制剂特点靶向制剂可使药物浓集于或接近靶组织、靶器官、靶细胞,提高疗效并显著降低对其他组织、器官及全身的毒副作用。

纳米颗粒药物给药系统概述随着纳米技术的快速发展,纳米颗粒药物给药系统成为药物制剂领域的研究热点。

纳米颗粒药物给药系统是利用纳米颗粒作为载体,将药物封装在纳米颗粒内,通过不同的途径将药物溶解、推送或释放到目标组织或器官,以实现药物的精确控制释放和提高药效的一种新型给药系统。

一、纳米颗粒药物给药系统的特点1. 优异的载药性能:纳米颗粒药物给药系统具有高度可调性和可定制性,可以根据药物的性质和目标组织的特点设计纳米颗粒的尺寸、表面性质和药物的释放速率,从而实现对药物的高效载药。

2. 提高生物利用度:纳米颗粒药物给药系统可以避免药物在消化道被降解和代谢的过程,提高药物在体内的稳定性,从而提高药物的生物利用度。

3. 靶向传递:通过合理设计纳米颗粒的表面性质,可以实现药物在体内的靶向传递。

例如,通过表面修饰纳米颗粒,可以识别并结合特定的受体或细胞,实现药物的靶向释放,减少对非靶向组织或器官的毒副作用。

4. 增强药效:纳米颗粒药物给药系统可以提高药物的溶解度和稳定性,延长药物在体内的半衰期,从而增强药效。

此外,纳米颗粒给药还能减少药物的剂量和次数,降低患者的用药负担。

二、纳米颗粒药物给药系统的制备方法1. 简单溶剂沉淀法:将药物和载体溶解在溶剂中,加入反溶剂使体系溶剂浓度突然下降,药物在载体中形成纳米颗粒。

2. 超临界流体技术:利用超临界CO2或氨气等流体作为载体,将药物通过相溶、蒸发、喷雾等方法制备成纳米颗粒。

3. 电化学法:利用电化学原理,在电极表面或电解液中控制性地析出纳米颗粒,并在载体上封装药物。

4. 能量湿法:以高速剪断、高压超声、激光等能量作为驱动力,使药物和载体均匀混合,并在湿法条件下制备纳米颗粒。

5. 自组装法:利用药物和载体的相互作用力,通过自组装形成纳米颗粒。

常用的自组装方法有微乳液法、共价交联法、胶束法等。

三、纳米颗粒药物给药系统的应用领域1. 肿瘤治疗:纳米颗粒药物给药系统可以通过靶向传递药物到肿瘤组织,提高药物的局部浓度,减少对正常组织的损伤。

新型给药系统在药物研发中的应用药物研发一直是全球医药领域最重要的一环,随着药物研发技术的不断升级和发展,人们对于治疗效果的要求也在不断提高。

新型给药系统因其更精准、更高效的特点,成为了药物研发领域的一大亮点。

一、新型给药系统的定义新型给药系统又称为靶向药物输送技术,是指利用高效的药物输送系统,将药物精准送达目标部位,实现更精准的治疗效果。

它通过把药物加工成纳米级别的微粒或胶囊,让药物直接进入细胞内,逐渐释放出药物,减少药物在体内流失和毒害作用。

二、1. 改善药效:传统给药方式存在着药效不稳定、治疗效果差等问题。

而新型给药系统在药物分子层面实现更精准、更有效的药物输送,进一步改善药效。

2. 提高药物安全性:药物在体内释放不均匀容易引起副作用,新型给药系统进行高效的药物分子包装,使药物直接进入人体细胞中,降低药物对人体的有害作用。

3. 扩大适用范围:新型给药系统可大大扩大药物的适用范围,比如通过纳米化技术,可以将水杨酸改善成不溶于水的药物,实现药物的慢性释放,延长药效时间。

4. 降低药物使用量:新型给药系统可减少药物浪费,提高药物的利用率,从而减少药物剂量,降低对人体的毒性和不良反应。

三、典型案例1. 转化医学领域2018 年,位于美国的某个转化医学研究机构推出一款新型卡莫司特药物,通过纳米技术加工,将卡莫司特包裹在胶卷内,形成一种粘性的胶囊,该药物能够准确地识别肿瘤恶性细胞,进而释放药效,实现肿瘤的靶向治疗。

2. 心脑血管病研究领域心血管疾病一直是人们健康的一大问题,新型药物研发技术在该领域的应用非常广泛。

美国的一家医药企业进行了长达 20 年的研究,利用纳米化技术成功地开发了一种心肌素基因药物,能够减轻心脏疾病的症状,并提高患者的心肺功能。

3. 癌症治疗领域针对目前治疗癌症的诸多问题,新型给药系统也成为了该领域的研发重点。

一家位于日本的创新型医药企业推出的新型生物学分子胶囊,通过纳米技术包装,能够将药物直接作用于癌细胞,提高治疗效果和安全性,降低药物副作用。

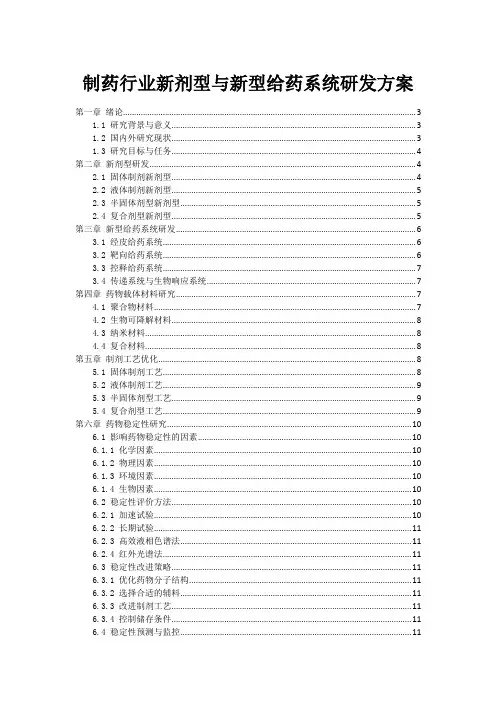

制药行业新剂型与新型给药系统研发方案第一章绪论 (3)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 国内外研究现状 (3)1.3 研究目标与任务 (4)第二章新剂型研发 (4)2.1 固体制剂新剂型 (4)2.2 液体制剂新剂型 (5)2.3 半固体剂型新剂型 (5)2.4 复合剂型新剂型 (5)第三章新型给药系统研发 (6)3.1 经皮给药系统 (6)3.2 靶向给药系统 (6)3.3 控释给药系统 (7)3.4 传递系统与生物响应系统 (7)第四章药物载体材料研究 (7)4.1 聚合物材料 (7)4.2 生物可降解材料 (8)4.3 纳米材料 (8)4.4 复合材料 (8)第五章制剂工艺优化 (8)5.1 固体制剂工艺 (8)5.2 液体制剂工艺 (9)5.3 半固体剂型工艺 (9)5.4 复合剂型工艺 (9)第六章药物稳定性研究 (10)6.1 影响药物稳定性的因素 (10)6.1.1 化学因素 (10)6.1.2 物理因素 (10)6.1.3 环境因素 (10)6.1.4 生物因素 (10)6.2 稳定性评价方法 (10)6.2.1 加速试验 (10)6.2.2 长期试验 (11)6.2.3 高效液相色谱法 (11)6.2.4 红外光谱法 (11)6.3 稳定性改进策略 (11)6.3.1 优化药物分子结构 (11)6.3.2 选择合适的辅料 (11)6.3.3 改进制剂工艺 (11)6.3.4 控制储存条件 (11)6.4 稳定性预测与监控 (11)6.4.1 建立稳定性模型 (11)6.4.2 实时监测 (11)6.4.3 预警系统 (11)6.4.4 数据分析 (11)第七章药物生物利用度研究 (12)7.1 生物利用度概念与评价方法 (12)7.1.1 生物利用度概念 (12)7.1.2 评价方法 (12)7.2 影响生物利用度的因素 (12)7.2.1 药物因素 (12)7.2.2 剂型因素 (12)7.2.3 生理因素 (12)7.2.4 环境因素 (12)7.3 生物利用度改进策略 (13)7.3.1 剂型改进 (13)7.3.2 药物分子改造 (13)7.3.3 制剂工艺优化 (13)7.4 生物等效性研究 (13)7.4.1 设计方案 (13)7.4.2 样本选择 (13)7.4.3 给药方法 (13)7.4.4 数据处理 (13)7.4.5 结果评价 (13)第八章安全性与毒理学评价 (13)8.1 药物安全性评价方法 (13)8.2 毒理学评价方法 (14)8.3 安全性改进策略 (14)8.4 风险评估与管理 (14)第九章临床试验与市场调研 (14)9.1 临床试验设计与实施 (14)9.1.1 临床试验设计 (14)9.1.2 临床试验实施 (15)9.2 药物经济学评价 (15)9.2.1 药物经济学评价方法 (15)9.2.2 药物经济学评价内容 (15)9.3 市场调研与分析 (15)9.3.1 市场调研方法 (15)9.3.2 市场分析内容 (15)9.4 市场推广策略 (16)9.4.1 产品定位 (16)9.4.2 价格策略 (16)9.4.3 渠道建设 (16)9.4.4 宣传推广 (16)9.4.5 售后服务 (16)第十章研发成果转化与产业化 (16)10.1 研发成果评价与申报 (16)10.1.1 评价体系构建 (16)10.1.2 申报流程优化 (16)10.1.3 政策支持与奖励 (16)10.2 产业化实施策略 (16)10.2.1 产业化路径规划 (17)10.2.2 生产工艺优化 (17)10.2.3 市场分析与营销策略 (17)10.3 产业链建设与优化 (17)10.3.1 上游原材料供应 (17)10.3.2 中游研发与生产 (17)10.3.3 下游市场与服务 (17)10.4 知识产权保护与运营 (17)10.4.1 知识产权保护 (17)10.4.2 知识产权运营 (17),第一章绪论1.1 研究背景与意义科学技术的发展和人类对疾病认识的深化,制药行业正面临着前所未有的挑战与机遇。

新型给药系统辅料的运用发展动态综述近年来,随着药物研发技术的不断发展,新型给药系统(Drug Delivery System,DDS)的运用也在不断发展,并且在医药领域取得了广泛的应用。

DDS是指将药物以特定的方式输送到体内靶部位的系统,以提高药物的生物利用度和疗效,并降低副作用。

DDS的发展动态主要体现在辅料的运用上。

辅料是DDS中不可或缺的重要组成部分,可以改变药物的物理性质、控制释放速率、增强稳定性等。

以下是DDS辅料运用发展的综述。

1.非离子型聚合物非离子型聚合物可以用于载药微球和纳米粒子的制备,并能调节颗粒的大小和稳定性。

例如,聚乳酸-羟基乙酸(PLGA)是一种常用的非离子型聚合物,可用于制备微球或纳米粒子,并控制药物的释放速率。

2.聚电解质聚电解质可以用于制备凝胶体系,将药物包裹在凝胶中,以延长药物的停留时间和控制释放速率。

例如,海藻酸钠和凝胶多糖是常用的聚电解质,可以制备黏性凝胶,用于局部给药。

3.磁性材料磁性材料可以用于制备磁性纳米颗粒,通过外加磁场来控制药物在体内的定位和释放。

磁性纳米颗粒可以通过靶向导航技术将药物送达到特定的靶部位,提高药物的疗效,并减少对正常组织的伤害。

4.脂质体脂质体是一种由磷脂构成的微粒,可以包裹药物并改善其溶解度、稳定性和生物利用度。

脂质体有多种类型,如固体脂质体、液晶脂质体和耦合脂质体等,可以根据药物的性质选择不同类型的脂质体。

5.杂化纳米材料杂化纳米材料是由不同组分的纳米颗粒组成的复合体系,可以通过改变不同组分的比例和结构来控制药物的释放行为。

例如,通过修饰纳米颗粒表面或结合其他材料,可以增强药物与材料的相互作用,从而实现更精确和可控的药物释放。

6.pH响应性材料pH响应性材料可以根据体内不同部位的酸碱环境,实现药物的定点释放。

例如,聚酰胺胶束可以在肿瘤组织中由于较低的pH值而释放药物,提高药物的疗效。

DDS辅料的运用发展主要体现在生物相容性、可控性和靶向性等方面。

新型药物递送系统的研究进展在现代医学领域,药物治疗始终是对抗疾病的重要手段之一。

然而,传统的药物递送方式往往存在诸多局限性,例如药物生物利用度低、靶向性差、副作用大等。

为了克服这些问题,新型药物递送系统应运而生,并在近年来取得了显著的研究进展。

新型药物递送系统旨在提高药物的治疗效果,减少副作用,同时实现精准的药物输送。

其中,纳米技术的应用为药物递送带来了革命性的变化。

纳米载体,如脂质体、聚合物纳米粒、金属纳米粒等,能够有效地包裹药物分子,保护其免受体内环境的影响,并通过特定的机制实现靶向递送。

脂质体作为一种常见的纳米载体,具有良好的生物相容性和可降解性。

它由磷脂双分子层组成,能够将水溶性和脂溶性药物同时包封在内部的水相和脂质双分子层中。

通过对脂质体表面进行修饰,如连接特定的抗体或配体,可以实现对肿瘤细胞等特定靶点的主动靶向,提高药物在病灶部位的富集。

聚合物纳米粒也是备受关注的药物递送载体之一。

它们可以由多种天然或合成的聚合物材料制备而成,具有良好的稳定性和载药能力。

通过控制聚合物的分子量、结构和组成,可以调节纳米粒的粒径、表面电荷等性质,从而影响其体内分布和药物释放行为。

除了纳米载体,微球和微囊技术在药物递送中也发挥着重要作用。

微球通常是由聚合物材料制成的球形实体,药物可以均匀地分散或包埋在其中。

微球的粒径可以从几微米到几百微米不等,通过肌肉注射或皮下注射等方式给药后,可以在体内缓慢释放药物,延长药物的作用时间,减少给药次数。

微囊则是将药物包裹在一个微小的囊泡中,囊壁可以起到隔离和保护药物的作用。

微囊的制备方法多样,如界面聚合法、相分离法等,能够根据不同的需求定制其性能。

在靶向递送方面,除了利用纳米载体和微球微囊的表面修饰实现主动靶向外,基于细胞的药物递送系统也展现出了巨大的潜力。

例如,红细胞可以被改造为药物载体,利用其天然的生物相容性和长循环特性,将药物输送到特定部位。

巨噬细胞也可以被“武装”上药物,通过其对炎症部位的趋向性,实现对炎症相关疾病的治疗。

药物新型给药系统与制剂新技术1. 引言嘿,大家好!今天我们来聊聊一个有趣而重要的话题:药物新型给药系统与制剂新技术。

这听起来可能有点高大上,但别担心,我会把这件事说得简单明了。

咱们就像在闲聊一样,轻松聊聊这些“药物黑科技”,让你在朋友面前也能显得专业又不失幽默感。

2. 药物给药系统的演变2.1 从古到今药物给药的方式可不是一成不变的,早在古代,人们就用草药、树皮、甚至是动物的内脏来治病。

想想那个场景,手握一把草药,嘴里嚼着,真是“此时无声胜有声”,效果可想而知。

随着科技的发展,咱们的给药方式也悄然变化。

打个比方,过去的“飞鸽传书”似乎已经被“短信”所取代,现在的给药系统也是一样,越来越方便快捷。

2.2 新型给药系统的崛起进入现代,大家听说过的口服、注射、贴片等给药方式,都是科技进步的产物。

不过,随着对个体化医疗的重视,新型给药系统应运而生,比如智能药物释放系统、纳米药物传递系统等。

这些听起来像科幻电影里的东西,实际上都在我们身边。

例如,智能药物释放系统就像是你的私人助理,按时给你“打鸡血”,让药物在体内恰到好处地释放,真是“妙不可言”。

3. 制剂新技术的创新3.1 纳米技术的魔力说到制剂新技术,咱们不得不提纳米技术。

嘿,别看“纳米”这词儿听起来高大上,其实它的核心就是“小”。

用纳米颗粒做药物,可以提高药物的溶解度,增强生物利用度,简直是药物界的“微型魔术师”。

你想想,如果药物能更容易被身体吸收,那就像是给身体开了一扇“快速通道”,效果立马提升,简直就是“如虎添翼”。

3.2 智能制剂的未来除了纳米技术,智能制剂也是一大亮点。

这种制剂就像一位聪明的管家,根据身体的需求和病情变化,自动调整药物释放的速度和剂量。

想象一下,有一天你可能只需要吃一颗药,身体就能自动调节药物释放的时间和数量,真是太神奇了!这不禁让我想到“科技改变生活”这句老话。

4. 未来展望4.1 个体化治疗的希望那么,这些新技术的未来会怎样呢?我觉得,个体化治疗是个大趋势。

新型给药系统(DDS)的发展综述摘要本文概述了缓控释给药系统、靶向给药系统、纳米给药系统、透皮给药系统、粘附给药系统、无针粉末喷射给药系统,和其他给新型给药系统的研究现状。

关键词新型给药系统缓控释给药系统靶向给药系统纳米给药系统透皮给药系统粘附给药系统无针粉末喷射给药系统其他给药系统给药系统系指人们在防治疾病的过程中所采用的各种治疗药物的不同给药形式。

新型药物传递系统(DDS)的研发具有周期短、成本低的特点,已经成为研发机构进行药物创新的重要选择。

可分为缓控释给药系统、靶向给药系统、纳米给药系统、透皮给药系统、粘附给药系统,和其他给药系统。

一、缓控释给药系统(sustained and controlled drug delivery system)近年来,随着高分子科学和现代医学、药学、生物学以及工程学的迅速发展,一个研究药物传递系统的理论和技术的新领域一药物控制释放系统逐渐成为技术研究的热门。

目前,缓控释给药系统按其给药途径可分为注射剂、口服固体、液体制剂。

1.口服缓、控释制剂发展状态口服缓控释固体制剂的品种国内以涉及到抗生素、抗心律失常药、降高血压药、抗组胺药、解热镇痛药、抗炎抗风湿药、糖尿病药、止痛药、抗哮喘药、抗癫痫药、全身用抗病毒药、抗贫血制剂、维生素类。

国外涉及的新的品种有激素类药物,如FDA批准麦考酚酸缓释片;喹若酮类抗生素,环丙沙星控释片;干扰素,澳大利亚生产的干扰素口含片等。

口服液体控释系统(简称OLCRS)是一种通过液体混悬或乳剂形式供口服给药的控释制剂,这种制剂可直接以液体形式服用,也可以f 临时调配成液体形式服用,分散的微粒可以是微囊、微球、或乳滴,分散介质可以是水、糖浆或其他可供药用的油性液体。

OLCRS是针对幼儿、老人和吞咽困难患者用药的一类新型口服控释系统。

它具有流动性好,可以分剂量,很少受胃排空速率影响,掩盖味道,减少给药次数,降低毒副反应及便于服用等优点。

目前,已有美沙芬、可待因一扑尔敏、苯丙胺茶碱、伪麻黄碱等药物的OLCRS。

新型给药系统的研究与开发研究题目:新型给药系统的研究与开发摘要:随着医药技术的不断发展,新型给药系统在药物治疗中起到越来越重要的作用。

本文旨在研究和开发一种新型给药系统,以改善药物的给药方式、提高疗效并减少副作用。

在研究中,我们将分析目前常见的给药系统的局限性并提出改进方法。

通过实验和数据分析,我们将证明新型给药系统的效果,并探讨其潜在应用前景。

1. 引言随着人们对效果更好、安全性更高的药物治疗的需求增加,传统的给药系统面临着许多挑战。

例如,口服给药可能受到消化道酸性环境的破坏,而注射给药可能导致疼痛和感染等并发症。

因此,我们需要研究和开发新型给药系统来克服这些困难。

2. 研究问题及背景本研究的主要问题是如何设计一种新型给药系统,使药物在体内能够准确而持续地释放,并最大限度地提高疗效并减少副作用。

解决这个问题的关键是克服传统给药系统的局限性,如药物的不稳定性和难以控制的释放速率等。

3. 研究方案方法我们将采用实验室研究和数据分析相结合的方法进行研究。

首先,我们将收集和分析目前市场上常见的给药系统的特点和局限性。

然后,我们将设计和制备一种新型给药系统,并进行相关性能测试。

最后,我们将在合适的模型中进行药物释放性能测试,并比较新型给药系统与传统给药系统的差异。

4. 数据分析和结果呈现通过实验和数据分析,我们将证明新型给药系统具有稳定的药物释放性能,并且能够在体内实现准确的药物定量给予。

我们将通过药物在体内的浓度变化曲线和疗效评估来展示新型给药系统的优越性。

5. 结论与讨论通过我们的研究,我们成功地设计和开发了一种新型给药系统,该系统具有优良的稳定性和控制性释放性能。

与传统给药系统相比,新型系统在提高药物疗效和减少副作用方面表现出明显的优势。

然而,我们还需要进一步的研究来验证该系统的安全性和长期效果。

总结:本研究旨在研究和开发一种新型给药系统,以改善药物治疗的效果和安全性。

通过对传统给药系统的局限性进行分析,并设计和制备新型系统,我们成功地证明了该系统的有效性。

第十七章药物新型给药系统与制剂新技术学习提示:本章内容包括药物新型给药系统、中药制剂新技术。

重点内容为缓控释制剂及靶向制剂的特点、β-环糊精包合和微型包囊技术的应用、单凝聚法与复凝聚法制备要点、固体分散体特点及制法。

一、药物新型给药系统【考点1】缓释制剂含义缓释制剂系指口服后在规定释放介质中,按要求缓慢地非恒速释放药物,与相应的普通制剂比较,给药频率至少减少一半或有所减少,且能显著增加患者顺应性或疗效的制剂。

★【考点2】缓释制剂特点与类型1、特点:(1)减少给药次数;(2)可以克服血药浓度的峰谷现象,使血药浓度保持在比较平稳持久的有效范围内,提高了药物的安全性;(3)不宜制成缓释制剂的药物有:生物半衰期(t1/2)很短或很长的药物、单服剂量很大的药物不宜制成缓释制剂;药效剧烈、溶解度小、吸收无规律、吸收差、吸收易受影响的药物;在肠中特定部位主动吸收的药物。

2、类型:①骨架分散型缓释制剂;②膜控型缓释制剂;③缓释乳剂;④注射用缓释制剂;⑤缓释膜剂。

【考点3】控释制剂含义控释制剂系指口服后在规定释放介质中,按要求缓慢地恒速或接近恒速释放药物,与相应的普通制剂比较,给药频率减少,且能显著增加患者顺应性或疗效的制剂。

【考点4】控释制剂的特点与类型1、特点:(1)释药速度接近零级速度过程,通常可恒速释药8-10h,减少了服药次数。

同时释药速度平稳,能克服普通剂型多剂量给药后所产生的蜂谷现象。

(2)对胃肠刺激性大的药物,制成控释制剂可减少副作用。

(3)治疗指数小,消除半衰期短的药物,制成控释制剂可避免频繁用药而引起中毒的危险。

2、类型:(1)渗透泵式控释制剂:渗透泵型片剂的释药速度与pH无关,胃肠道中的离子不会通过半透膜,所以在胃中与在肠中的释药速度相等。

膜的厚度、孔径、孔率,片心的处方以及释放小孔的直径,是制备的关键。

(2)膜控释制剂:常见的有:①封闭型渗透性膜;②微孔膜包衣;③多层膜控释片。

④眼用控释制剂;⑤皮肤用控释剂;⑥子宫用控释剂;(3)胃驻留控释制剂:常见的有:①胃内漂浮片;②胃内漂浮-控释组合给药系统。

常见的控释制剂类型 有: 最佳选择题 以接近零级释药速度为主要特征的制剂是( ) A.被动靶向制剂B.前体药物制剂C.磁性微球制剂 『正确答案』D二、 靶向制剂(一)靶向制剂特点 靶向制剂可使药物浓集于或接近靶组织、靶器官、靶细胞,提高疗效并显著 降低对其他组织、器官及全身的毒副作用。

(二) 靶向制剂类型 1.根据靶向制剂释药情况分类(1) 一级靶向制剂:系指进入靶部位的毛细血管床释药。

(2) 二级靶向制剂:系指进入靶部位的特殊细胞(如肿瘤细胞)释药,而不作用于正常细胞。

(3) 三级靶向制剂:系指作用于细胞内的一定部位释药。

(1)渗透泵式控释制剂(2)膜控释制剂 D.渗透泵控释片 (3)胃驻留控释制剂E.膜控缓释胶囊 第十七章药物新型给药系统与制剂新技术第一节药物新型给药系统比普通制剂减少一半或有所减少,血药浓度比缓释制剂更加平稳,且能显著增加患者的顺应性的制剂。

1. 缓释、控释制剂具有以下特点:(1) 药物治疗作用持久、毒副作用小、用药次数显著减少。

(2) 药物可缓慢地释放进入体内,血药浓度的“峰谷”波动小,可避免超过治疗血药浓度范围的毒副 作用,又能保持在有效浓度治疗范围(治疗窗)之内以维持疗效。

2. 不宜制成缓释、控释制剂的药物 (1)(2)(3)(4)3. 缓释、控释制剂的释药原理缓释、控释制剂的释药原理主要有控制溶出、扩散、溶蚀或扩散与溶出相结合,也可利用渗透压或离 子交换机制。

4. 缓释、控释制剂的类型按照给药途径不同,缓释、控释制剂的类型主要有以口服给药为主的缓释、控释制剂,同时也包括眼 用、鼻腔、耳道、阴道、直肠、口腔或牙用、透皮或皮下、肌内注射及皮下植入等缓释、控释制剂。

根据延缓、控制药物释放原理的不同,缓释、控释制剂的类型又可分为骨架分散型、膜控包衣型、乳 剂分散型、注射用油溶液或混悬液以及缓释膜剂等。

常见的缓释制剂类型 有: (1) (2) (3) (4)(5)一、 缓释、控释制剂 缓释制剂系指在规定释放介质中,按要求缓慢地率比普通制剂减少一半或给药频率比普通制剂有所减少,控释制剂系指在规定释放介质中,按要求缓慢地 非恒速释放药物,其与相应的普通制剂比较,给药频 且能显著增加患者的顺应性的制剂。