工程热力学实验报告

- 格式:docx

- 大小:123.45 KB

- 文档页数:4

实验一 静态法测液体饱和蒸气压一、实验目的与要求1. 掌握恒温水浴、真空泵、压力表的使用方法。

2. 了解纯液体的饱和蒸气压与温度的关系,克劳修斯-克拉贝龙方程式的意义;并学会由图解法求其平均摩尔气化热和正常沸点。

二、实验原理液体的饱和蒸气压与温度的关系可用克拉佩龙方程来表示:mmv a p V T H d Td p ∆∆= (1 )设蒸气为理想气体,在实验温度范围内摩尔气化热H ∆为常数,并略去液体的体积,对(1)式积分可得克—克方程: )11(ln2112T T RH p p mvap +∆-= (2 )实验测得各温度下的饱和蒸气压后,计算m Vap H ∆,然后求其平均值。

本实验采用静态法以等压计在不同温度下测定乙醇的饱和蒸气压。

等压计小球中盛被测液体,U 型管部分以样品本身作封闭液。

在一定温度下,若小球液面上方仅有被测物质蒸气,大气压为b p ,由压力计上得真空度v p ,饱和蒸气压v b p p p += 三、仪器与试剂饱和蒸汽压实验装置一套;恒温水浴一台;真空泵。

无水乙醇(AR)。

饱和蒸汽压实验装置图四、实验步骤 1.装料和检验漏气(1)按图用橡胶管将各仪器连接成饱和蒸气压的实验装置。

(2)将无水乙醇装入U 型等位计中,按图和冷凝管连接。

(3)检查整体的气密性。

2. 测定将玻璃恒温水浴温度调至20℃±0.1℃时,接通冷却水,关闭阀3,打开阀1、阀2,开启真空泵,缓缓抽气,使试液球与U 型等位计之间的空气呈气泡状通过U 型等位计的液体而排出。

如发现气泡成串上窜(此时,液体己沸腾),关闭阀1,停止真空泵抽气。

球中试液经3—4分钟的沸腾,可认为空气已被排除,小心调节进气阀3,使等位计中U 型管的液面等高为止,在压力计上读出并记下压力值。

3. 升高温度至25℃、30℃、35℃、40℃,乙醇的饱和蒸气压增加;再小心调节进气阀3,使等位计中U 型管的液面等高为止,在压力计上读出并记下压力值。

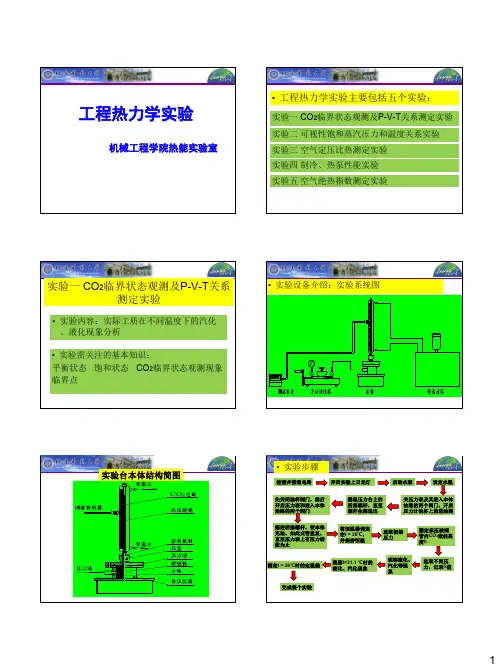

第一章 《工程热力学》实验§1-1 二氧化碳临界状态及P-V-T 关系实验一、实验目的和任务目的:1.巩固工质热力学状态及实际气体状态变化规律的理论知识,掌握用实验研究的方法和技巧。

2.熟悉部分热工仪器的正确使用方法(如活塞式压力计、恒温水浴等),加深对饱和状态、临界状态等基本概念的理解,为今后研究新工质的状态变化规律奠定基础。

任务:1.测定CO 2的t v p --关系,在v p -坐标中绘出几种等温曲线,与标准实验曲线及克拉贝龙方程和范得瓦尔方程的理论计算值相比较并分析差异原因。

2.观察临界状态,测定CO 2的临界参数(c c c t v p 、、),将实验所得的c v 值与理想气体状态方程及范得瓦尔方程的理论计算值作一比较,简述其差异原因。

3.测定CO 2在不同压力下饱和蒸气和饱和液体的比容(或密度)及饱和温度和饱和压力的对应关系。

4.观察凝结和汽化过程及临界状态附近汽液两相模糊的现象。

二、实验原理1.实际气体在压力不太高、温度不太低时,可以近似地认为理想气体,并遵循理想气体状态方程:mRT pV = (1)式中 p ―绝对压力(Pa )V ―容积(m 3)T ―绝对温度(K)m ―气体质量(kg)R ―气体常数,2CO R =8.314/44=0.1889(kJ/kg ·K)实际气体中分子力和分子体积,在不同温度压力范围内,这两个因素所引起的相反作用按规定是不同的,因而,实际气体与不考虑分子力、分子的体积的理想气体有一定偏差。

1873年范得瓦尔针对偏差原因提出了范得瓦尔方程式:(2) 或 0)(23=+++-b av v RT bp pv (3)式中 a ―比例常数, c c p RT a )(272=;2/v a ―分子力的修正项;RTb v v a p =-+))((2b ―分子体积修正项,c c p RT b 8 ; c c T p ,为临界压力和临界温度。

式(3)随p 、T 的不同,v 可有三种解:①不相等的三个实根 ②相等的三个实根 ③一个实根、两个虚根本实验将类似地重复1869年安得鲁实验,论证以上三种解的形成和原因,同时论证范得瓦尔方程较理想气体更接近于实际气体的状态变化规律,但仍有一定差距。

工程热力学上机实验报告第一篇:工程热力学上机实验报告工程热力学上机实验报告姓名:专业:能源与动力学号:朗肯循环对蒸汽动力循环的基本循环——朗肯循环,其工作原理是,从锅炉出来的高温T1,高压p1的过热水蒸气经汽轮机绝热膨胀做工至低压p2的乏汽,在冷凝器中凝结成饱和液体,经水泵升压至p1下的未饱和过冷液体,进入锅炉加热至过热蒸汽,再进入汽轮机绝热膨胀做功,周而复始的将热能转换为机械能,图1为理想朗肯循环工作过程的水蒸气T—S图。

循环中:工质在锅炉中的加热量:q1=h1-h4 在冷凝器中的放热量:q2=h2-h3 在汽轮机中的做功量:w1=h1-h2 在水泵中的耗功量:w2=h4-h3 循环热效率n=(q1-q2)/q1=1-(h2-h3)/(h1-h4)如忽略泵功,h3=h4 则循环效率:n=(h1-h2)/(h1-h3)=1-(h2-h3)/(h1-h3)程序如右图1、实验初始参数:P1=4Mpa,t1=450摄氏度,p2=6kpa如下图P1,P2不变改变初温t1,结果如图t1,P2不变改变初温p1,结果如图t1,P1不变改变初温p2,结果如图当汽机绝热内效率nex=0.85,此时实际不可逆循环的热效率nt=0.33226925二,再热循环循环热效率:n=((h1-hb)+(ha-h2)-(h4-h3))/((h1-h4)+(ha-hb))如忽略泵功,h3=h4 则循环效率:n=((h1-hb)+(ha-h2))/((h1-h3)+(ha-hb))如果过分提高压力p1,而不响应提高t1,将引起乏汽敢赌x2减小,产生不利后果。

为此,将新蒸汽膨胀至某一中间压力pb 后撤出汽轮机,导入锅炉中的特设的再热器或其他换热设备中,使之再加热后,再倒入汽轮机继续膨胀至背压p2.即为再热循环。

图2为再热循环工作过程的T-S图。

程序如右下面3个图2、初始参数P1=12Mpa,t1=500摄氏度,终压p2=6kpa, 第一个再热循环的再热压力pa1=3Mpa, 另一个再热循环的压力为pa2=0.6Mpa 顺序1-32、初始参数P1=12Mpa,t1=500摄氏度,终压p2=6kpa, 第一个再热循环的再热压力pa1=3Mpa, 另一个再热循环的压力为pa2=0.6Mpa 结果如右图经程序运行,比较朗肯循环和在再热循环的效率发现:相同初始参数和相同背压下,再热循环效率较高。

实验一:喷管中气体流动特性实验一、实验目的1.通过演示渐缩、缩放形喷管,观察气流随背压变化而引起的压力和流量变化,绘制喷管各截面压力—轴向位移曲线和流量—背压曲线。

2通过观察渐缩和缩放喷管中膨胀不足和过度膨胀现象,进一部了解工作条件对喷管流动过程的影响。

3学习热工仪表的使用方法。

二、实验原理本实验装置利用真空泵吸气,造成喷管内各个截面及其背压都具有一定的真空度,实现空气在喷管中流动。

通过改变背压,引起喷管中气流的压力和流量发生变化,用函数记录仪绘制出实验曲线,借以达到直观的效果。

三、实验步骤1通过渐缩喷管试验台,绘制压力—位移曲线及流量—背压曲线。

(1)打开真空泵阀门,打开冷却水,转动手轮,使测压针位于喷管进口位置,开启真空泵。

(2)通过真空泵阀门调调节背压(该值由背压真空表读出),使其大于、等于及小于临界压力。

(3)转动手轮,在不同工况下将探针从喷管进口逐步移到喷管之外一段距离,依次记录数据。

2.在缩放喷管试验台上,重复上述步骤。

(1)调节背压,使其大于、等于及小于设计值。

(2)转动手轮,在不同工况下将探针从喷管进口逐步移到喷管之外一段距离,依次记录数据。

在这组数据中,可以看到气流在管内充分膨胀、膨胀不足以及膨胀过度的现象。

而且压力发生突变的位置随背压的提高向最小截面移动。

(3)重复1中(4)步骤,可得不同工况下缩放喷管的流量曲线。

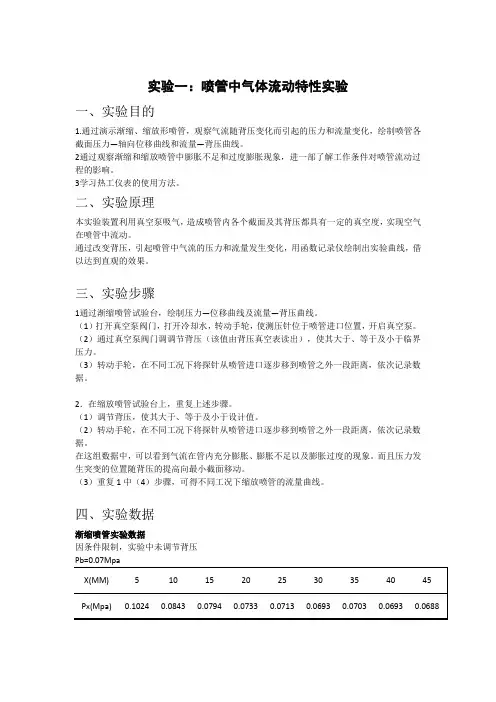

四、实验数据渐缩喷管实验数据因条件限制,实验中未调节背压缩放喷管实验数据实验二:空气定压比热容测定实验一.实验目的1了解空气定压比热容装置的工作原理2.掌握由基本数据计算出定压比热容值和求得定压比热容计算公式的方法3熟悉本实验中测温、测压、测相对湿度、以及测流量的方法。

4分析本实验产生的原因及减少误差的可能途径。

二. 实验装置和原理本装置由风机、流量计、比热仪主体、调压器及功率表等四部分组成,如图2-1所示。

比热仪主体如图2-2所示:1—多层杜瓦瓶,2—电加热器,3—均流网,4—绝缘垫,5—旋流片,6—混流网,7—出口温度计。

工程热力学(2015 秋)课程论文姓名:班级:学号:日期:纳米晶材料的热力学函数研究一、摘要 (1)二、纳米晶材料的几何假设 (1)三、界面热力学函数分析 (2)四、内部热力学函数分析 (6)五、整体热力学函数分析 (6)六、总结 (6)七、纳米晶材料热力学应用展望 (6)一、摘要纳米晶材料(nanophase material )是具有纳米级超细晶组织的材料。

由于超细晶粒(小于100nm)、高的界面体积分数(高达50%)和界面区的原子间距分布较宽,其性能特别是和近邻原子相关联的性能,如力学性能、热学性能、磁学性能,与一般多晶材料或同成分的非晶态材料有很大的差别[1]。

本文应用界面膨胀模型[2]并以普适状态[3]为基础对纳米材料的整体的热力学函数计算模型进行了阐述分析,进而对其应用进行了展望。

二、纳米晶材料的几何假设纳米晶材料中的原子可分为两部分,一部分是位于晶粒内部点阵位置上有序排列的原子,另一部分是位于晶界面上无序或部分有序的原子。

假设纳米晶粒子为球形,直径为d ,界面厚度为δ,如图1所示。

原子在晶界面区域和晶粒内部的排布密度(原子的空间占据百分数)分别为b ρ和i ρ。

位于晶界面上和晶粒内部的原子个数b N 和i N 可由下式计算:bb b V d δρδπ2)2(4-=N (1) 03)22(34V d ii ρδπ-=N (2) 其中:V b 为纳米晶体界面上一个原子所占的体积, V 0为平衡状态的原子体积。

所以,晶体面处的原子分数x b 为bi b bi b ib bb r r d d V V d d N N N x ρρδδδρρδδδ3023023)()(6)2(11)(6)2(11--+=--+=+=(3)其中,r b 和r 0分别为纳米晶界面处原子的半径和平衡状态时原子的半径。

图1 球形纳米晶粒及表征几何尺寸示意图[4]为方便表达,设定纯物质纳米晶体的热力学函数为以纳米晶界面处和晶粒内部两部分热力学函数的求和。

华东理工大学East China University of Science And Technology 教学与科研互动的专业课程实验教学探索及应用工程热力学实验王学生教授华东理工大学过程装备实验教学中心华东理工大学过程装备实验教学中心实验装置简介本实验的科研项目背景本实验是在完成教育部重点科技项目“太阳能加热输送原油系统关键技术研究(NO.105072)”基础上,利用所完成的科研项目中的过程原理知识及实验装置,结合目前我院过程装备与控制工程专业专业课实验教学的需求情况而实施完成的。

太阳能加热输送原油系统实验装置太阳能集热器阵列(集热面积12m2)位于实验17楼楼顶上面太阳能加热输送原油室内装置位于实验17楼637#本实验项目科研成果专利论文论文论文科学研究与教学互动尝试科研项目实验装置对本科教学尝试开放。

¾2006年7月暑假短学期为首次全校本科生自由开放。

积累了不少经验。

¾2006年11月为过程04级本科生开放,完成过程装备与控制工程本科专业基础课程《工程热力学》教学实验。

完全满足教学实验要求。

能量转换与传递综合实验装置设计效果图科学研究与教学互动规模化建设——迎接教学评估科学研究与教学互动规模化建设——迎接教学评估(室内装置)(室外装置)能量转换与传递综合实验装置实物照片(新装置),设在实验10楼101#科学研究与教学互动规模化建设——迎接教学评估综合实验功能特色:¾可测试太阳能转换为热能的瞬时和平均效率;¾可测试换热设备的火用效率;¾可测试换热器的传热系数测试。

¾可为过程装备与控制工程专业的专业课《工程热力学》、《化工设备设计》开设专业实验,¾同时也可以为我校其他专业的学生短学期的实践活动自由开放。

¾一次实验可接待学生15~20人。

科学研究与实验教学互动应用情况本实验平台向全校为本科实验与实践教学开放,目前利用该平台可以完成多个教学实验,已成功用于课程教学实验。

工程热力学实验预习报告姓名班级学号一实验名称工程热力学演示实验二实验目的了解热力学的相关装置,以及热力循环的过程和工质(主要是水蒸气)加热过程中的状态性质。

三实验原理1·实验准备知识温度温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。

温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标。

它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位。

国际单位为热力学温标(K)。

目前国际上用得较多的其他温标有华氏温标(°F)、摄氏温标(°C)和国际实用温标。

从分子运动论观点看,温度是物体分子运动平均动能的标志。

温度是大量分子热运动的集体表现,含有统计意义。

压力在国际单位制中,压强的单位为帕斯卡(简称帕),1帕=1牛顿/米2。

标准条件【温度T=288.15开(K),空气密度ρ=1.225千克/立方米】下海平面高度大气压力为101325帕,称为标准大气压。

工业上采用1千克力/厘米2为1个工程大气压,其值为98066.5帕。

气象学中定义106达因/厘米2为1巴,1巴=105帕,接近1个标准大气压。

流体的压力与温度、密度等参数有关。

理想气体压力p=ρRT,式中R为气体常数,与气体种类有关,空气的R=287.0焦/(千克·开/摄氏度)【J/(kg·K/℃)】。

2·热力转换装置的实验原理及简要过程卡诺循环卡诺循环包括四个步骤: 等温吸热,绝热膨胀,等温放热,绝热压缩。

即理想气体从状态1(P1,V1,T1)等温吸热到状态2(P2,V2,T2),再从状态2绝热膨胀到状态3(P3,V3,T3),此后,从状态3等温放热到状态4(P4,V4,T4),最后从状态4绝热压缩回到状态1。

这种由两个等温过程和两个绝热过程所构成的循环称为卡诺循环。

简单蒸汽动力装置循环-----朗肯循环最简单的蒸汽动力循环由水泵、锅炉、汽轮机和冷凝器四个主要装置组成。

工热上机实验题目:容积为0.425m^3的容器内充满氮气,压力为16.21MPa,温度为189K,计算容器中氮气的质量。

利用(1)理想气体状态方程;(2)范德瓦尔方程;(3)通用压缩因子图;(4)R-K方程。

程序源代码:#include <iostream>#include <cmath>using namespace std;int main(){double V=0.425;double p=16210000,T=189;double const R=8.314,M=0.028;double Rg,v,m;Rg=R/M,v=Rg*T/p;m=V/v;cout<<"由理想气体状态方程pv=Rg*T解得:"<<endl<<"m="<<m<<"kg"<<endl;double a=173.5,b=0.001375;cout<<"查“临界参数和范德瓦尔斯常数表”知对于氮气”"<<endl<<"a="<<a<<","<<"b="<<b<<endl;double v0=0.0001,f,g;dof=(p+a/(v*v))*(v-b)-Rg*T;g=2*a*b/(v*v*v)-a/(v*v)+p;double v0=v-f/g;v=v0;}while(abs(f)<0.00001&&abs(v-v0)<0.00001);m=V/v;cout<<"由范德瓦尔斯方程解得:"<<endl<<"m="<<m<<"kg"<<endl;double Tcr=126.2,pcr=3390000;cout<<"查“临界参数和范德瓦尔斯常数表”知对于氮气”"<<endl<<"Tcr="<<Tcr<<","<<"pcr="<<pcr<<endl;double Tr,pr,Z;Tr=T/Tcr,pr=p/pcr,Z=0.83;v=Z*Rg*T/p,m=V/v;cout<<"根据“压缩因子图”得:"<<endl<<"m="<<m<<"kg"<<endl;a=0.427480*R*R*sqrt(Tcr*Tcr*Tcr*Tcr*Tcr)/pcr;b=0.08664*R*Tcr/pcr;cout<<"在R-K方程中,根据题中的已知量,求得:"<<endl<<"a="<<a<<","<<"b="<<b<<endl;double v1,h,l,Vm=0.00008;doh=p+a/(sqrt(T)*Vm*(Vm+b))-R*T/(Vm-b);l=R*T/((Vm-b)*(Vm-b))-a*(2*Vm+b)/(sqrt(T)*Vm*Vm*(Vm+b)*(Vm+ b));v1=Vm-h/l;Vm=v1;}while(abs(h)>0.00001&&abs(Vm-v1)>0.00001);cout<<"解得:"<<endl<<"m="<<m<<"kg"<<endl;return 0;}程序运行结果:。

《工程热力学》喷管特性实验实验指导书喷管特性实验一、 实验目的1. 验证并进一步对喷管中气流基本规律的理解。

牢固树立临界压力、临界流速和最大流量等喷管临界参数的概念。

2. 掌握喷管实验装置的实验原理、实验方法和操作步骤,比较熟练地用热工仪表测量压力(负压)、压差及流量。

3.测量并绘制喷管内的压力分布曲线及流量曲线,做出定性的解释。

二、 实验原理喷管是一些热工设备的重要部件,这些设备的工作过程和喷管中气体的流动过程有密切的关系。

实验观察气流完全膨胀时沿喷管各界面的压力变化,测定流量曲线和临界压力比,可以帮助了解喷管中气体流动现象的基本特性,并且通过观察渐缩渐扩喷管中膨胀不足和膨胀过度的现象,还可进一步了解工作条件对喷管中流动过程的影响。

(一)收缩喷管出口的流速和流量假设喷管进口的气流参数都用它们对应的滞止参数表示,喷管出口处的气流参数用下标1表示,则喷管中绝能流的能量方程为211012f h c h +=对于比热为常数的理想气体,上式成为211012p f p c T c c T +=引用等熵过程关系式和状态方程(理想气体的γκ=),于是喷管出口的气流速度1f c == (1-1)可见对于给定的气体,在收缩喷管出口气流未达到临界状态之前,进口的总焓越高,或者出口气流的压强对滞止压强比越小,则出口气流的速度越高。

收缩喷管出口气流速度最高可达当地声速,即出口气流处于临界状态。

通过喷管的质量流量为:111111100()f f m A c A c p q v v p γ==将式(1-1)式代入上式得出m q A = (1-2)m q 是1p 的连续函数,而且当1p =0 和10p p =时,m q 都等于零。

由此推论。

在100p p <<的范围内必有m q 的极限值。

为了推求流量的最大值max m q ,取上式对1p 的导数,并令1/0m dq dp =,即1102()1cr p p p γγλ-==+意即1p 等于临界压强cr p 时,收缩喷管的流量达到最大值max m q ,这时喷管出口气流达临界状态11Ma =。

工程热力学喷管特性实验实验报告评分实验题目:喷管特性实验实验目的:验证并进一步加深对喷管中气流基本规律的理解,建立临界压力、临界流速和最大流量等喷管临界参数的概念;比较熟练地掌握用热工仪表测量压力(负压)、压差及流量的方法;明确渐缩喷管出口处的压力不可能低于临界压力,流速不可能高于音速,流量不可能大于最大流量;明确缩放喷管中的压力可以低于临界压力,流速可高于当地音速,而流量不可能大于最大流量;对喷管中气流的实际复杂过程有所了解,能定性解释激波产生的原因。

实验原理:1(喷管中气流的基本原理a,KPV由连续方程、能量方程和状态方程结合声速公式得:dAdc2,,,M,1,,,,Ac 马赫数M=c/a显然,要使喷管中气流加速,当M<1时,喷管应为渐缩型(dA<0);当气流M>1时,喷管应为渐扩型(dA>0)。

2(气体流动的临界概念喷管中气流的特征是dp<0,dc>0,dv>0,三者之间互相制约。

当某一截面的速度达到当地音速时,气流处于从亚音速变为超音速的转折点,通常称为临界状态。

K2,,K,1,,,,K,1,, 临界压力比,对于空气,,=0.528当渐缩喷管出口处气流速度达到音速或缩放喷管喉部达到音速时,通过喷管的气体流量便达到了最大值,或成临界流量。

可由下式确定:2P2K2,,K,11,m,A,,,maxminK,1K,1V,,1 式中: A—最小截面积(对于渐缩喷管即为出口处的流通截面积;对于缩放喷管即为喉部的面min积。

本实验台的两种喷管最小截面积均为11.44)。

3(气体在喷管中的流动(1)渐缩喷管渐缩喷管因受几何条件(dA<0)的限制。

有式(4)可知:气体流速只能等于或低于音P,P2cC,a速();出口截面的压力只能高于或等于临界压力();通过喷管的流量只能等,,m,mmax于或小于最大流量()。

(2)缩放喷管缩放喷管的喉部dA=0,因而气流可达到音速(c=a);扩大段dA>0,出口截面处的流速可超音速(c>a),其压力可低于临界压力(P2<Pc),但因喉部几何尺寸的限制,其流量的,mmax最大值仍为最大流量()。

工程热力学喷管特性实验实验报告评分实验题目:喷管特性实验实验目的:验证并进一步加深对喷管中气流基本规律的理解,建立临界压力、临界流速和最大流量等喷管临界参数的概念;比较熟练地掌握用热工仪表测量压力(负压)、压差及流量的方法;明确渐缩喷管出口处的压力不可能低于临界压力,流速不可能高于音速,流量不可能大于最大流量;明确缩放喷管中的压力可以低于临界压力,流速可高于当地音速,而流量不可能大于最大流量;对喷管中气流的实际复杂过程有所了解,能定性解释激波产生的原因。

实验原理:1(喷管中气流的基本原理a,KPV由连续方程、能量方程和状态方程结合声速公式得:dAdc2,,,M,1,,,,Ac 马赫数M=c/a显然,要使喷管中气流加速,当M<1时,喷管应为渐缩型(dA<0);当气流M>1时,喷管应为渐扩型(dA>0)。

2(气体流动的临界概念喷管中气流的特征是dp<0,dc>0,dv>0,三者之间互相制约。

当某一截面的速度达到当地音速时,气流处于从亚音速变为超音速的转折点,通常称为临界状态。

K2,,K,1,,,,K,1,, 临界压力比,对于空气,,=0.528当渐缩喷管出口处气流速度达到音速或缩放喷管喉部达到音速时,通过喷管的气体流量便达到了最大值,或成临界流量。

可由下式确定:2P2K2,,K,11,m,A,,,maxminK,1K,1V,,1 式中: A—最小截面积(对于渐缩喷管即为出口处的流通截面积;对于缩放喷管即为喉部的面min积。

本实验台的两种喷管最小截面积均为11.44)。

3(气体在喷管中的流动(1)渐缩喷管渐缩喷管因受几何条件(dA<0)的限制。

有式(4)可知:气体流速只能等于或低于音P,P2cC,a速();出口截面的压力只能高于或等于临界压力();通过喷管的流量只能等,,m,mmax于或小于最大流量()。

(2)缩放喷管缩放喷管的喉部dA=0,因而气流可达到音速(c=a);扩大段dA>0,出口截面处的流速可超音速(c>a),其压力可低于临界压力(P2<Pc),但因喉部几何尺寸的限制,其流量的,mmax最大值仍为最大流量()。

一.前言实习方式:认识实习期间,我们在指导老师的带领下,通过参观在建或已建成的典型建筑物施工现场和施工企业等地点,采取实习指导老师,现场工程技术人员和工人师傅讲解和答疑等方式,以完成本次实习内容。

实习地点:学校建环专业实验室,学校教职工家属区燃气及供热管道、平顶山燃气门站、平顶山燃气输配有限公司。

实习时间:2013年5月6日——2013年5月10日。

实习学生:袁乾坤本专业培养具备室内环境设备系统及建筑公共设施系统的设计、安装调试、运行管理及国民经济各部门所需的特殊环境的研究开发的基础理论知识及能力,能在设计研究院、建筑工程公司、物业管理公司及相关的科研、生产、教学等单位从事工作的高级工程技术人才。

它主要包括:传热传质学、工程热力学、工程流体力学、电工与电子技术、建筑环境工程、建筑设备工程等2013年5月6日,怀着一颗期待已久的心情,我们终于迎来了大二的认识实习,通过认识实习可以使我们对本专业从事的领域和业务、本专业的工程情况建立一定的感性认识,为以后专业课的学习打下必要的实践基础。

从中我们还学习到许许多多课堂上无法接触到的东西,开拓了视野,更重要的是,发现了我们自身存在的许多不足之处。

二.实习地点及主要实习内容5月6日实习动员,参观实验室,如中央空调实验设备系统,参观教职工家属楼燃气及供热管道,了解供暖系统的形式,了解供暖系统管道及散热设备的构造及安装。

5月7日参观平顶山天然气门站,了解了天然气的输配、降压、调压、加臭等过程;参观燃气公司安装处,认识各种管道,熟悉燃气应用设备的构造、特点和安全措施。

5月8日参观平顶山燃气输配制造有限公司,参观机械设备的制作机器,以及一些管道材料及一些管道的铺设,特别是一些供氧气和空气的管道、室内及室外供暖管道。

5月9日参观华府公寓,认识中央空调构造,及中央空调各个部分,及功能。

5月10 实习总结,心得体会一、实习目的:建筑环境与设备工程专业认识实习是重要的实践性教学环节,通过认识实习可以使学生对本专业的从事的领域和业务本专业的工程情况建立一定的感性认识,为以后的专业学习打下必要的实践基础。

'、气体定压比热测定实验

空气在流量计出口处的干球温度 T o 20.00 C 、湿球温度T w 19.30 C, 当地大气压B 101.00 KPa 得空气含湿量13.76g/kg 算得水蒸气的容积成分r w

d/622

2.16% ;

1 d /622

流量计出口处的表压 h 1.40cm H 2。

;

水蒸气分压P w 2188.61Pa ,干空气分压P g 98948.72 Pa 干空气流量(质量流量)为:G g 醫4,35 10 4, (K g/S);

水蒸气流量为: P V

G w -w -

5.99 10 6, (Kg/s)

R w T 0

数据记录

数据处理和曲线绘制 1、数据处理

一、一氧化碳临界状态观测及p-v-t关系测定

室温21 C,大气压0.1011 MPa , 2处,7.8MPa下CO2柱高度△ ho = 0.048_m 质面比常数K = 38.71 kg/m2

表2-1 CO2等温实验原始记录

整理文本

7.38690 6.8&

5.69

4,90

392

2.94

0 0J01 0,304

O.OO ES

LCGF

0-013 .DI

P

比客wCnM/Kj]

p 」

B

.

整理文本

图2-4

表2-2临界比容V』m3/Kg]

标准值实验值V c=RT c/P c V c=3 RT c /(8 P c)

0.00216 0.00204 0.00779 0.002923

本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!。

水的饱和蒸汽压力和温度关系

实验报告

水的饱和蒸汽压力和温度关系

一、实验目的

1、通过水的饱和蒸汽压力和温度关系实验,加深对饱和状态的理解。

2、通过对实验数据的整理,掌握饱和蒸汽P-t关系图表的编制方法。

3、学会压力表和调压器等仪表的使用方法。

二、实验设备与原理

4 5 6 7

1. 开关

2. 可视玻璃

3. 保温棉(硅酸铝)

4. 真空压力表(-0.1~1.5MPa)

5. 测温管

6. 电压指示

7. 温度指示8. 蒸汽发生器9. 电加热器10. 水蒸汽11.蒸馏水12. 调压器

图 1 实验系统图

物质由液态转变为蒸汽的过程称为汽化过程。

汽化过程总是伴随着分子回到液体中的凝结过程。

到一定程度时,虽然汽化和凝结都在进行,但汽化的分子数与凝结的分子数处于动态平衡,这种状态称为饱和态,在这一状态下的温度称为饱和温度。

此时蒸汽分子动能和分子总数保持不变,因此压力也确定不变,称为饱和压力。

饱和温度和饱和压力的关系一一对应。

二、实验方法与步骤

1、熟悉实验装置及使用仪表的工作原理和性能。

2、将调压器指针调至零位,接通电源。

3、将调压器输出电压调至 200V,待蒸汽压力升至一定值时,将电压降至 30-50V保温(保温电压需要随蒸汽压力升高而升高),待工况稳定后迅速记录水蒸汽的压力和温度。

4、重复步骤3,在 0~4MPa(表压)范围内实验不少于 6次,且实验点应尽量分布均匀。

5、实验完毕后,将调压器指针旋回至零位,断开电源。

6、记录室温和大气压力。

四、数据记录

1. 绘制 P -t 关系曲线将实验结果绘在坐标纸上,清除偏离点,绘制曲线。

五、实验总结

19.02

35.0544.8657.96

69.0180.24

92.06

99.79

y = 35.834x 0.8124

10

305070901101300

1

2

3

45

饱和蒸汽P-t 关系图

温度/°c

压力/Mpa

仪器编号 1(R134a ) 大气压力 B /MPa

0.10

室温 /℃

23 实验次数

饱和压力

MPa

饱和温度 ℃

误差

压力表读数 P’

绝对压力 P =P’+B

温度读数 t’对应压力 P1

温度读数 t’

绝对压力 P 对应温度 t

Δt =t -t’

ΔP =P1-P

1 无 0.568 0.537 18 19.0

2 -1.02 -0.35% -0.031 -5.77% 2 无 0.897 0.862 34 35.05 -1.05 -0.34% -0.035 -4.06%

3 无 1.165 1.13 4

4 44.86 -0.86 -0.27% -0.03

5 -3.10% 4 无 1.614 1.603 58 57.9

6 0.04 0.01% -0.011 -0.69% 5 无 2.088 2.023 68 69.01 -1.01 -0.30% -0.065 -3.21% 6 无 2.66

7 2.633 80 80.24 -0.24 -0.07% -0.034 -1.29% 7 无 3.394

3.379 92 92.06 -0.06 -0.02% -0.015 -0.44% 8

无

4

3.897

98

99.79

-1.79

-0.48%

-0.103

-2.64%

用双对数坐标纸绘制水的饱和蒸汽压力-温度曲线,曲线近似成一条直线。

六、实验注意事项

2.可近似整理成下列经验公式:

1.实验装置通电后不得离开。

2.实验装置设定安全压力为4.0MPa ,切不可超压操作。

t = 100。