第一章第二节教育与教育学的产生和发展

- 格式:ppt

- 大小:190.05 KB

- 文档页数:40

教师资格考试《教育学》资料发布日期:【 2009-7-27 】第一部分:教育学第一章教育与教育学第一节教育的发展一、教育的概念教育是培养人的一种社会活动,是传承社会文化、传递生产经验和社会生活经验的基本途径。

在我国,最早把“教”和“育”连在一起使用的人是孟子。

在《孟子·尽心上》一文中表达了自己对教育的理解。

广义的教育泛指增进人们的知识、技能和身体健康,影响人们的思想观念的所有活动。

包括家庭教育、社会教育和学校教育。

狭义的教育主要指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响,把受教育者培养成为一定社会或阶级所需要的人的活动。

学校教育系统包括三个基本要素,即教育者、受教育者、教育影响。

教育者是从事学校教育活动的人,包括学校教师、教育管理人员以及参加教育活动的其他人员,其中教师是学校教育者的主体,是直接的教育者。

受教育者是接受教育的人,即各级各类学校的学生,他是教育实践活动的对象。

教育影响是教育内容、教育方法和教育手段及其联系的总和。

它是教育实践活动的工具,是教育者和受教育者相互作用的中介。

二、教育的起源(一)神话起源说认为教育是由神(上帝或天)所创造的,教育的目的是体现神或天的意志,使人昄依于神或顺从于天。

(二)生物起源说是教育史上第一个把教育起源问题作为学术问题提出的教育起源说。

其代表人物是法国哲学家、社会学家勒图尔诺在《动物界的教育》一书中明确提出教育的生物起源说,认为动物界就有教育活动和英国教育家沛西·能《教育原理》。

(三)生理起源说(孟禄)教育产生于儿童对成人的无意识的模仿,而这种无意识的模仿不是习得的,而是遗传性的。

(四)劳动(社会)起源说观点:1.人类教育起源于其劳动或劳动过程中所产生的需要2.以制造和利用工具为标志的劳动不同于动物的本能活动3.教育产生于劳动是以人类语言意识的发展为条件的4.教育从产生之日其智能就是传递劳动过程中形成与积淀的社会生产和生活经验5.教育范畴是历史性与阶级性的统一。

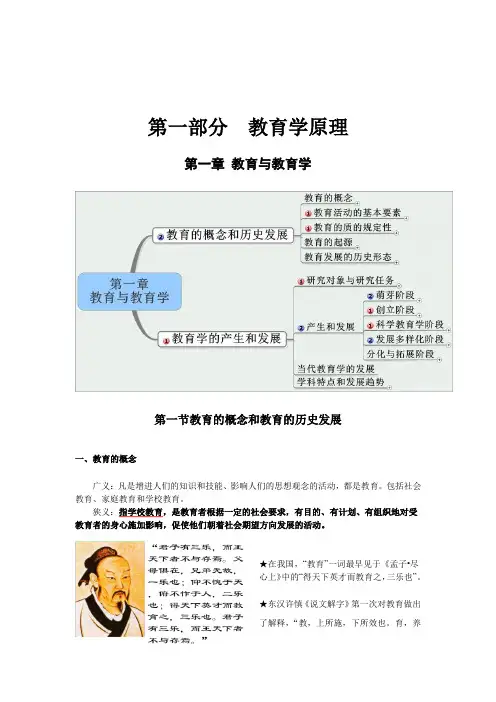

第一部分教育学原理第一章教育与教育学第一节教育的概念和教育的历史发展一、教育的概念广义:凡是增进人们的知识和技能、影响人们的思想观念的活动,都是教育。

包括社会教育、家庭教育和学校教育。

狭义:指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响,促使他们朝着社会期望方向发展的活动。

★在我国,‚教育‛一词最早见于《孟子•尽心上》中的‚得天下英才而教育之,三乐也‛。

★东汉许慎《说文解字》第一次对教育做出了解释,“教,上所施,下所效也。

育,养子使之做善也。

”二、教育活动的基本要素所谓要素是指构成活动必不可少的、最基本的因素。

认识教育的基本要素是认识教育内部结构的基础。

教育的基本要素主要包括:1、教育者教育者是教育活动的主导者和实施者,也是学生的主要影响者和引导者,作为以培养人为目的的教育活动,离不开教育者。

2、受教育者受教育者是教育的对象,是学习活动的主体。

教育活动顺利有效地进行,有赖于受教育者的积极参与。

3、教育影响既包括信息的内容,也包括信息选择、传递和反馈的形式,是内容和形式的统一。

教育影响包括教育内容和教育措施等方面。

教育内容是教育者根据教育目的,经过选择和加工,用来作用于受教育者的影响物。

教育措施是教育活动中所采取的方式和方法,4、三者之间的关系这三者之间既相互独立,又相互联系,共同构成了一个完整的教育实践活动的系统。

三、教育的质的规定性教育的质的规定性:教育是有目的地培养人的活动,是教育区别于其它事物现象的根本特征,是教育的质的规定性,也是教育的本质。

四、教育的起源1、教育的起源(1)神话起源说神话起源说是人类关于教育起源的最古老的观点,所有的宗教都持这种观点。

(2)生物起源论教育的生物起源说是教育史上第一个正式提出的有关教育起源的学说。

把教育的起源归之于动物的本能行为,代表人物:利托尔诺、沛西•能。

(3)心理起源论心理起源论者认为教育起源于儿童对成人无意识的模仿,代表人物:孟禄。

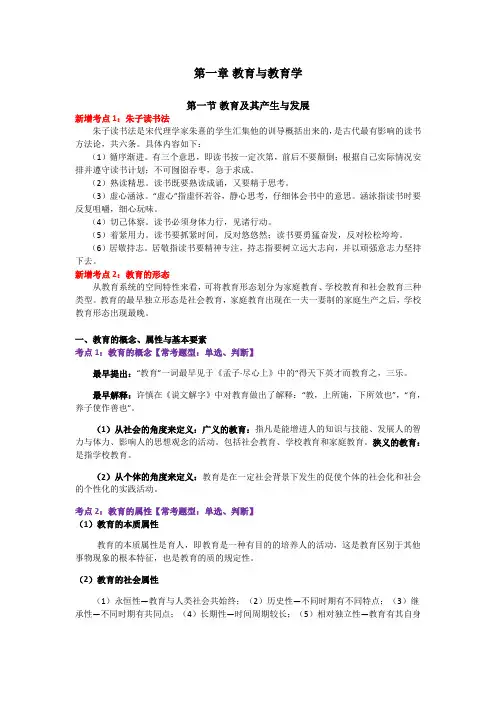

第一章教育与教育学第一节教育及其产生与发展新增考点1:朱子读书法朱子读书法是宋代理学家朱熹的学生汇集他的训导概括出来的,是古代最有影响的读书方法论,共六条。

具体内容如下:(1)循序渐进。

有三个意思,即读书按一定次第,前后不要颠倒;根据自己实际情况安排并遵守读书计划;不可囫囵吞枣,急于求成。

(2)熟读精思。

读书既要熟读成诵,又要精于思考。

(3)虚心涵泳。

“虚心”指虚怀若谷,静心思考,仔细体会书中的意思。

涵泳指读书时要反复咀嚼,细心玩味。

(4)切己体察。

读书必须身体力行,见诸行动。

(5)着紧用力。

读书要抓紧时间,反对悠悠然;读书要勇猛奋发,反对松松垮垮。

(6)居敬持志。

居敬指读书要精神专注,持志指要树立远大志向,并以顽强意志力坚持下去。

新增考点2:教育的形态从教育系统的空间特性来看,可将教育形态划分为家庭教育、学校教育和社会教育三种类型。

教育的最早独立形态是社会教育,家庭教育出现在一夫一妻制的家庭生产之后,学校教育形态出现最晚。

一、教育的概念、属性与基本要素考点1:教育的概念【常考题型:单选、判断】最早提出:“教育”一词最早见于《孟子·尽心上》中的“得天下英才而教育之,三乐。

最早解释:许慎在《说文解字》中对教育做出了解释:“教,上所施,下所效也”,“育,养子使作善也”。

(1)从社会的角度来定义:广义的教育:指凡是能增进人的知识与技能、发展人的智力与体力、影响人的思想观念的活动。

包括社会教育、学校教育和家庭教育。

狭义的教育:是指学校教育。

(2)从个体的角度来定义:教育是在一定社会背景下发生的促使个体的社会化和社会的个性化的实践活动。

考点2:教育的属性【常考题型:单选、判断】(1)教育的本质属性教育的本质属性是育人,即教育是一种有目的的培养人的活动,这是教育区别于其他事物现象的根本特征,也是教育的质的规定性。

(2)教育的社会属性(1)永恒性—教育与人类社会共始终;(2)历史性—不同时期有不同特点;(3)继承性—不同时期有共同点;(4)长期性—时间周期较长;(5)相对独立性—教育有其自身的规律,可以“超前”或“滞后”;(6)生产性—教育从来就是生产性活动;(7)民族性—每个民族都有其各自的特点。

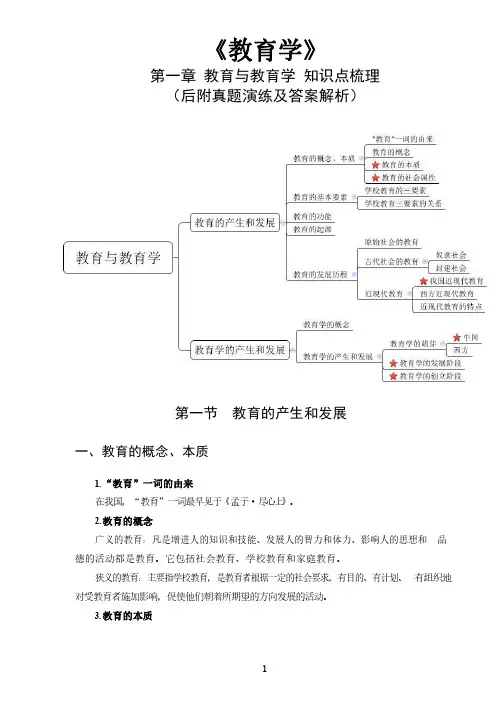

《教育学》第一章教育与教育学知识点梳理(后附真题演练及答案解析)第一节教育的产生和发展一、教育的概念、本质1.“教育”一词的由来在我国,“教育”一词最早见于《孟子·尽心上》。

2.教育的概念广义的教育:凡是增进人的知识和技能、发展人的智力和体力、影响人的思想和品德的活动都是教育。

它包括社会教育、学校教育和家庭教育。

狭义的教育:主要指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地对受教育者施加影响,促使他们朝着所期望的方向发展的活动。

3.教育的本质教育是一种有目的地培养人的社会活动,这是教育区别于其他事物现象的根本特征,是教育的质的规定性。

具有以下三方面特点:第一,教育是人类所独有的社会现象。

第二,教育是有意识、有目的、自觉地对受教育者进行培养的过程。

第三,在教育这种活动中,存在着教育者、受教育者以及教育影响三种要素之间的相互关系。

4.教育的社会属性(1)教育具有永恒性(2)教育具有历史性(3)教育具有相对独立性二、教育的基本要素(一)学校教育的三要素1.教育者:学校教师是教育者的主体,是最直接的教育者。

2.受教育者:是教育的对象,也是学习的主体。

3.教育影响:包括教育内容和教育手段,是连接教育者与受教育者的纽带或者说中介。

(二)学校教育三要素的关系教育者是教育影响和受教育者之间的纽带;受教育者是教育者选择和施加教育影响的对象;教育影响是教育者对受教育者作用的桥梁,是教育者和受教育者相互作用的中介。

总之,教育者、受教育者和教育影响这三个基本要素既相互独立,又相互联系。

三、教育的功能教育功能是教育活动和系统对个体发展和社会发展所产生的各种影响和作用。

1.按教育功能作用的对象划分——个体发展功能和社会发展功能教育的个体发展功能指教育对个体发展的影响和作用。

它由教育活动的内部结构特征所决定,发生于教育活动内部,也称为教育的本体功能。

教育的社会发展功能指教育对社会发展的影响和作用。

![[教育学]第一章教育与教育学](https://uimg.taocdn.com/1eb22c7fa88271fe910ef12d2af90242a895ab81.webp)

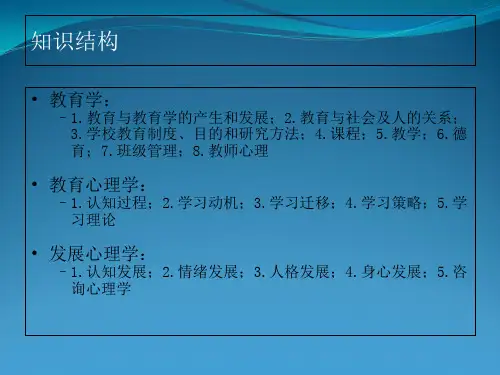

第一章教育与教育学学习目标1.理解教育的本质2.掌握教育的构成要素3.明了教育的起源及发展历程4.了解教育学产生和发展的历史阶段5.明了学习教育学的重要意义教育学是获得教师资格必修的一门课程,是帮助教师或未来教师获得必要的教育理论素养、必需的专业思维意识和基本的解决教育问题的工作原则和方法的一门课程。

可有人却说,孔子没有学过教育学,但并不妨碍他成为万世师表。

到底教育学是一门怎样的学问,与教师职业有着怎样的不解之缘?本章试图对这一问题进行解读。

第一节教育及其发展教育学就是教育之学,是关于教育的学问。

要认识和了解教育学,就要先认识教育。

而且一个人要想将工作做好,首先要对自己所从事的工作有全面地认识。

本节就从教育的概念入手,分析教育产生和发展的历史过程,从而揭示教育的本质和特点。

一、教育的概念(一)“教育”的词源在中国,“教”字最早见于甲骨文,是个象形字,意指儿童在成人执棒监督之下学习。

“育”字见于小篆,也是个象形字,表示妇女孕育儿童。

后来,《说文解字》中说:“教,上所施,下所效也;育,养子使作善也。

”在先秦古籍中,“教育”作为一个专有名词很少出现,大多只单用一个“教”字。

如:“修道之谓教”(《中庸》);“以善先者谓之教”(《荀子》);“教也者,长其善救其失者也”(《学记》)。

“教育”一词,最早见于《孟子·尽心上》“得天下英才而教育之,三乐也。

”因此,从词源上看,中国文化背景下的“教育”,其意是指培养人,旨在使人作善。

在西方,教育一词源于拉丁文“educare”,指“引出”的意思,即采用一定的手段,把某种本来就潜藏于人身上的东西引导出来,从一种潜质转变为现实。

苏格拉底说:“美德是由教育来的。

”捷克教育家夸美纽斯说:“教育在于发展健全的个性。

”法国思想家卢梭说:“教育的最大秘决是:使身体锻炼和思想锻炼互相调剂。

”瑞士教育家裴斯塔洛齐认为:教育是“依靠自然法则,发展儿童道德、智慧和身体各方面的能力。

第一章:教育与教育学第一节:教育的起源与发展一、教育的概念及其本质属性*(一)概念:广义的教育是泛指凡是能增长人的知识和技能,影响人的思想品德,提高人的认知能力,增强人的体质,完善人的个性的一切活动。

狭义的教育,即学校教育,是教育者根据社会发展的要求,在特定的场所,有目的、有计划、有组织地对受教育者的身心施加影响,以使他们的身心朝着社会期望的方向发展的过程。

(二)教育的本质属性:根据一定社会的需要进行的培养人的活动,或者说是培养人的过程。

二、教育的基本要素**(一)教育者(二)受教育者(三)教育措施(内容、手段)三、教育的起源于发展阶段***(一)教育的起源1、教育的生物起源说:法社会学家勒图尔诺2、教育的心理起源说:美心理学家孟禄3、教育的劳动起源说:马克思理论指导下形成(二)教育的发展阶段1、人类进入奴隶社会就出现了专门从事教育的机构即学校。

我国在夏朝时就出现了以“庠”“序”“校”为名称的早期学校。

在西方,奴隶社会出现过两种著名的教育体系,即斯巴达教育和雅典教育,斯巴达教育充实对军人和武士的培养,雅典重视培养多方面的人才。

欧洲的封建教育以教会和骑士教育最为流行,内容为七艺。

古代教育特点:强烈的等级性、教学方法及学习方法的刻板性、思想统治的道统性、教育过程的专制性、身份和地位的象征性、2、近代教育(1)国家加强了对教育的重视和干预,公立教育崛起(2)初等义务教育的普遍实施(3)教育的世俗化(4)教育的法制化3、现代教育(20世纪以后的教育)(1)教育普及化程度越来越高(2)教育逐渐走向民主化(3)几哦啊与内容更趋于丰富与合理(4)教学组织形式、方法、手段越来越多样化、有效化(5)从阶段性教育走向终身教育第二节:教育学的产生与发展教育学是研究教育现象和教育问题,揭示教育规律的一门科学。

教育学的研究任务是阐明教育的基础知识和基本理论,揭示教育教育的基本规律,给教育理论和实践工作者以理论和方法的指导,全面提高教育教学质量,为培养合格的人才服务,一、教育学的萌芽阶段*1、中国古代的教育思想孔子《论语》,主张“有教无类”,大力创办私学,孔子的教育思想和教学方法是承认先天差异的,但更强调“学而知之”,重视因材施教。