民国时期瓷器常见纹饰解释

- 格式:pptx

- 大小:81.74 KB

- 文档页数:14

浅谈民国瓷器的纹饰与特征!民国时期窑场分布范围虽广,但品种却远不及宋元明清时期丰富。

因为时段短,国内相对安定的时间更短,瓷器装饰品种的创制甚少,产品以彩瓷为主,特别是高档瓷器基本都是彩瓷,也有一些青花瓷器和颜色釉瓷器,绝大多数都是对于清朝瓷器装饰工艺的直接继承。

海外市场的不振,对于瓷器装饰的发展创新也缺乏有利的刺激。

除社会因素外,机械化或半机械化生产,也使产品装饰更加趋向单调、统一。

如《景德陶调查书》所说:“改良瓷器以省工速效为主旨,趋于便捷一途云尔。

以印花镀金为长技,以玻璃代釉为简当,故其瓷光泽,质甚莹洁,殊少沉著浑厚之气。

以之日用则过于珍,以之收藏则伤于冶,只供俗好,无关雅赏。

”以景德镇窑为代表的浅绛彩和“新粉彩”、以醴陵窑为代表的釉下五彩,以其鲜明的装饰特色,可以看作是民国、特别是民国早期(抗战开始以前)瓷器装饰的代表。

在器型方面,除大量的盘、碗、茶壶、茶碗等饮食器外,烟灰缸、肥皂盒、花盆等各类日常生活用品一应俱全,还多见各式用于陈设或婚嫁的花瓶、捧盒,另外,还有大量的仅具装饰意义的瓷板画。

浅绛彩、“新粉彩”和釉下五彩“浅绛彩”是因色彩而不是因原料或工艺而得名。

以浅绛彩装饰瓷器大约始于清朝嘉庆、道光时期,其特点是模仿元代黄公望以来传统的浅绛山水画传统,色调淡雅清新,因其纹样主要以水墨及淡赭等色来描绘,故名。

民国浅绛彩的祖本出自清晚期的咸丰、同治之际,但总体上文人气息更浓重,传世品大多是民国早期作品。

“新粉彩”从彩料归属上说仍然是粉彩,但其所用颜料不再是天然矿料,而是人工合成料,对于烧成温度的要求比清代的粉彩要宽松,其料以油调和者称“油料”,以水调和者则称“水料”。

“新粉彩”还改变了绘画技法,不再用勾线、填涂的方法,而是用笔蘸料直接绘画于瓷器上,用笔、设色类同于中国传统的没骨画法。

“新粉彩”原料成本较低,绘制工艺亦不复杂,因而很快就得到了推广。

传统的五彩瓷器有些是单纯的釉上彩,也有一些是釉上和釉下(主要是青花)混合彩,都是两次烧成,先高温烧成白釉瓷器,或是白瓷连同以青花表现的蓝色部分,经釉上彩绘后再低温烧成。

民国瓷鉴定之(一)年号款年号款即以帝王年号为纪年的款识,是标明瓷器制作年代的一种款识,又称其为朝代款。

最早的年号款见于三国时青瓷虎子,上有“赤乌十四年会稽上虞师袁宜作” 铭文,为公元251年器物。

虽然出现较早,但非严格意义上的年号款。

真正意义上的年号款始于明永乐朝,以后成为定制。

年号款在几经变化中延续了五百余年,后随着帝制的推翻,在1911年后戛然而止。

但就如同再好的乐队在演奏乐曲时总会有一两个音符不甚和谐一样,瓷器上的年号款识并没有随着帝制的推翻而消声匿迹,这就是在民国已经成立四年之后的1915年12月,袁世凯改中华民国为中华帝国,把大总统的称号换成了洪宪皇帝,虽然1916年3月23日在全国一片反对声中被迫取消帝制,再复位为大总统,并在同年6月6日病死,但落有“洪宪”年号字样的瓷器却给后人留下了争论不休的话题。

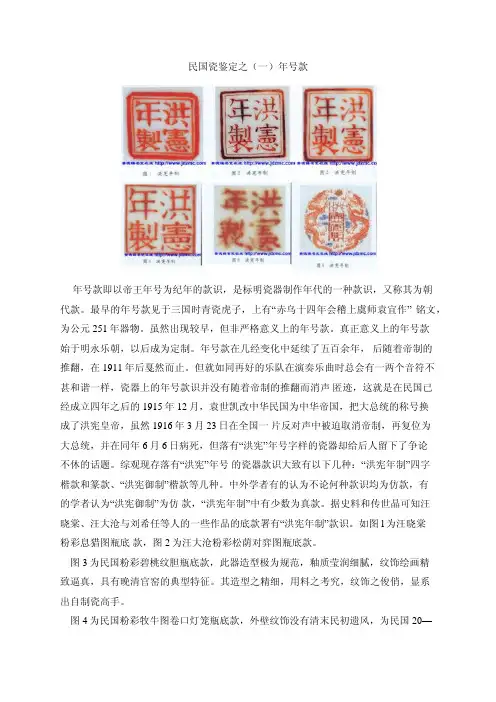

综观现存落有“洪宪”年号的瓷器款识大致有以下几种:“洪宪年制”四字楷款和篆款、“洪宪御制”楷款等几种。

中外学者有的认为不论何种款识均为仿款,有的学者认为“洪宪御制”为仿款,“洪宪年制”中有少数为真款。

据史料和传世晶可知汪晓棠、汪大沧与刘希任等人的一些作品的底款署有“洪宪年制”款识。

如图l为汪晓棠粉彩息猎图瓶底款,图2为汪大沧粉彩松荫对弈图瓶底款。

图3为民国粉彩碧桃纹胆瓶底款,此器造型极为规范,釉质莹润细腻,纹饰绘画精致逼真,具有晚清官窑的典型特征。

其造型之精细,用料之考究,纹饰之俊俏,显系出自制瓷高手。

图4为民国粉彩牧牛图卷口灯笼瓶底款,外壁纹饰没有清末民初遗风,为民国20—30年代风格,款识写法亦不及上述二款精细。

图5为红彩描金二龙戏珠纹印泥盒底款,款字外不见有围栏,款字书写不工。

此印盒为原民盟中央主席楚庄先生捐赠(楚庄先生为原民盟中央主席,全国人民代表大会前副委员长楚图南先生之子)。

图 6为民国红彩描金云龙纹天球瓶底款,款式较为新奇,总体呈圆形,左右各有一条立龙,中间为竖写的“洪宪年制”篆款,款字结体方正,横细竖粗,颇具装饰韵味,空白处点饰蓝料彩云纹。

瓷器纹饰中的植物纹饰,从瓷器纹饰读懂传统文化寓意中国有着悠久的文化历史。

体现在中国历代瓷器上的纹饰图案的文化内含是丰富多样的。

归纳起来大致有神话传说,历史人物故事、宗教文化、飞禽走兽、花卉翎毛,以及风俗习惯等。

释其文化寓言,既有趋吉避凶的吉祥,又有美好的憧憬。

中国历代对吉祥图的想往都有典籍可鉴。

表现在中国历代瓷器的吉祥纹饰,反映了我们中华民族几千年来人们对美好生活的企盼和向往,已成为中华民族优秀传统文化的重要组成部分。

今天给大家整理的就是瓷器中的植物纹饰,欢迎大家指点,整理不易,喜欢请收藏转发。

莲花纹莲花纹,也称为“荷花纹”,是一种典型的传统陶瓷器装饰纹样,也是典型的宗教纹样之一。

南北朝至唐代,作为主题纹饰,当时盛行佛教,莲花被视为佛门的“圣花”。

宋代莲花纹开始变为辅助纹饰。

期间佛教逐渐世俗化,文人墨客开始最求莲花的高洁、典雅、美好的特有品质。

元至清代,莲花纹的变化较多,有缠枝莲、把莲等,并常与动物纹组合在一起,如:莲池水禽、莲池游鱼等。

莲瓣纹以莲花花瓣为主题装饰纹样而得名。

春秋战国时期主要是用立体莲瓣作壶盖上的装饰。

宋代以后,莲花图案占主流,莲瓣纹退居角落。

元明清瓷器上所绘莲瓣纹或变变形莲瓣纹,就是以辅助纹饰出现在器物上。

晋青釉宋耀州窑清顺治黄釉宝相花纹通常是指将某些自然界花卉(主要是莲花)的花头进行艺术处理,使之图案化、程式化、变成一种装饰化的花朵纹样。

它的灵感来自于金属珠宝镶嵌的工艺美及多种花的自然美。

清雍正青花明成化斗彩牡丹纹牡丹纹,主要指以牡丹花为主题的纹饰。

其种类繁多,以色彩绚丽、芳姿艳丽、天然娇美被冠以“花中之王”,更享有“国色天香”的盛誉。

唐代人们开始崇尚牡丹,视牡丹为富贵花。

宋代既有细密繁缛之风,又有粗率简约之气,可见牡丹纹饰欣欣向荣的景象。

元明清三代牡丹纹久盛不衰。

清雍正珐琅彩雉鸡牡丹纹碗菊花纹菊花是“长寿”之花,据传朱儒子常饮用甘菊花和梧桐子泡的茶,后成了神仙。

古人认为菊花能轻身益气,令人长寿。

民国瓷器鉴定要点民-国瓷器鉴识要点所谓民-国瓷,是指从1912年至1949年间由景德镇生产的瓷器。

这近40年的时间,上连清末,下接现代,因此,瓷品上出现的特征也有一些变化,早期与光绪朝瓷相似,晚期又与现代瓷相近。

民-国瓷中,大量的是日用生活瓷,其中的制作精良者,也值得收藏。

鉴识民-国瓷,也应从胎、釉、彩料和老气4个方面入手去进行。

民-国瓷的胎质,早期普遍见粗松,较晚清尤甚,胎釉结合部多泛黄色。

也有精细的,与晚清精品相类。

现代仿品胎质做得反而坚密而生硬,分量或轻或重。

民-国晚期由于工艺操作机械化程度提高,坯胎整齐划一,厚薄均匀,切割精准,胎土细润,铁星减少。

另外,由于窑炉和燃料的改进,器物受火均匀,胎土瓷化程度提高,不易变形,胎体坚致。

民-国瓷的釉面,一般来说大都略微泛黄,表面光泽柔和,给人一种松软之感。

现代仿品则光感过强,没有柔和感。

民-国后期釉料经过机械处理,釉面明净细润,但同样光亮柔和却不刺眼,这是由于时间在里面起作用。

民-国期所用青花料,一种是沿用清代料,但多有杂质,因而多数呈色发灰,不像前朝瓷发色有精神。

另一类发色也见纯正艳丽的,却不够沉着,不能入骨,有漂浮感。

民-国瓷施彩已逐渐不取矿物颜料而采用化工颜料,色彩纯度提高,少有杂质。

仿品色彩死板,少有鲜活之气。

识民-国之器,要多从老气着手。

民-国至今,至少五六十年以上,传世品上应有包浆,凡釉面色泽全无者,多数是为去浮光而用酸作假过的。

此外,民-国器绝大部分是传世品,应有擦痕和使用之痕。

但若发现有人为的方向一致的细小而密集的擦痕,这是作伪者为了去除瓷面的浮光所为,那么,此品也就可以断为新品。

民-国期大量仿制历代名瓷,但仔细观察不难区别。

民-国所仿的三国、两晋和南北朝瓷,其釉面和胎土的结合不如真品紧密,胎质也不如真品坚致。

仿隋唐五代白瓷,胎骨过白,釉色过亮,与该几朝的胎釉特点不一。

其所仿宋元名窑瓷,一是制作粗糙,颜色不纯,釉质也较粗。

所仿的钧窑、汝窑、哥窑等瓷,均不能做出这些名窑瓷的特定特征。

民国瓷器彩绘彩是美化瓷器的重要手段,是通过图案或纹饰来表现的。

民国时期瓷器上的彩大致可以釉上彩与釉下彩两大类,尤以釉上彩最为丰富,有古彩、粉彩、浅绛彩、新彩、贴花、刷花、金彩等。

釉下彩有青花、釉里红、釉下五彩等。

而作为釉上彩与釉下彩相结合的斗彩,在民国时期已经没落,基本上无人从事正规的生产,所见产品也少得可怜。

民国时期的彩绘所表现的内容有三大类:传统中国画、西洋画及图案。

以传统中国画的表现内容最为丰富,从技法上讲,有工笔、写意及兼工带写,从画面上讲,有人物、山水、动物、花鸟、花卉虫草等,由于这种分类方法与中国传统绘画的分类雷同,极难反应瓷器彩及彩绘的方方面面,故多以釉上或釉下的装饰形式加以称谓,这种称谓的好处是不仅说明了器物所表现的内容,也说明了器物的烧制方法与彩的表现形式。

如“青花人物图瓶”,它所表达的完整内容是釉下施彩在高温条件下烧成的饰有人物纹饰的器物。

由于彩是美化瓷器的重要手段。

而美化程度则决定了瓷器的受欢迎程度和市场价格。

如前所述,最高档的是以文人画派为代表的彩瓷艺人,他们具有较高的绘画造诣,博采众长,对彩料性能掌握得很好,所以,他们的作品或自创纹饰,或摩前人纸绢之作,或借鉴明清瓷器纹饰,深受欢迎,市场价格也最高,名之为美术瓷业。

而一些在中低档瓷器上从事略显粗糙的绘画(如刷花、贴花),故产品受一般市民阶层欢迎,市场价格虽低,但销路很广,也许是因为其绘画多少有些随意,时人称之为意彩业。

而在中低档瓷器上饰以粗劣粉彩的一般水平红店,文化水平不高,绘画技巧不足,加之对新的颜料掌握不好,其作品画面较为粗俗,产品多为下层市民所用,也许是画面多为明清五彩之类,时人称之为古彩业。

在充分了解了国民瓷器彩及彩绘的种类、彩的产生方式、装饰形式及美化程度后,同时佐以民国瓷器的胎、釉特征及绘画的时代风格,就可以大致划分民国与清晚期,民国与新仿品的差异,并从中找出规律性的东西。

一青花青花是民国瓷器釉下彩中的大宗产品,是以天然赤铜石为原料经过粉碎、掏净、研磨、沸水搅拌、淀清去水等多道工序后得到的彩料。

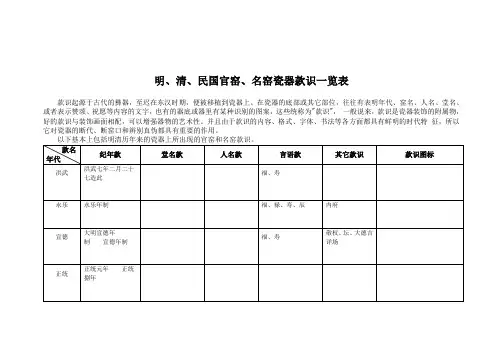

明、清、民国官窑、名窑瓷器款识一览表款识起源于古代的彝器,至迟在东汉时期,便被移植到瓷器上。

在瓷器的底部或其它部位,往往有表明年代、窑名、人名、堂名、或者表示赞颂、祝愿等内容的文字,也有的器底或器里有某种识别的图案,这些统称为"款识",一般说来,款识是瓷器装饰的附属物,好的款识与装饰画面相配,可以增强器物的艺术性。

并且由于款识的内容、格式、字体、书法等各方面都具有鲜明的时代特征,所以它对瓷器的断代、断窑口和辨别真伪都具有重要的作用。

附注:1.郭葆昌介绍:郭葆昌字世五,号觯斋,河北定兴人。

曾任袁世凯的“陶务总监督”,于瓷器之道尤为擅长。

特别是在1915年至1916年间,他为袁世凯“登基”烧制了4万余件“洪宪御瓷”,以备袁世凯登基之用,并作为馈赠参加大典的各国公使的礼品。

这些御瓷极为精美,并不亚于历代皇家“官窑”。

郭葆昌为了烧制“洪宪御瓷”,仅烧制费就用去了140万大洋。

但可惜随着袁世凯的“驾崩”,“御瓷”也风云流散,终成稀世珍宝,成为瓷器收藏家们追逐的宝物。

郭葆昌不仅是烧制瓷器的名家,也是鉴赏家和收藏家。

他的斋名之所以号“觯斋”,是因其收藏了一件价值巨昂的青铜觯(古时酒器)。

郭葆昌在烧制“洪宪御瓷”时,也连带烧制了一批自用瓷器,署“觯斋”款,另仿制了一批康、雍、乾三朝“官窑”,均为难得精品,今天亦是凤毛麟角。

他出过《觯斋瓷器图谱》,收有毕生珍藏名贵瓷器三百余件。

他不仅收藏、制作瓷器,也收藏字画碑帖。

当年故宫大内的“三希贴”中王献之的《中秋贴》、王殉的《伯远贴》,竟归郭葆昌所收。

郭保昌曾任故博瓷器鉴定委员,中外宾客请其额定、购买古玩者车水马龙于其寓所之前。

世人多以其为袁氏宠臣,殊不知此人颇有爱国之心,从不将真品卖与外国人。

1946年郭氏后人遵从遗愿,将瓷器全部捐给故宫博物院。

当时“郭瓷”与“杨铜”(天津杨宁史所藏的青铜器)为故宫所购重要文物。

“郭瓷”中不仅有罕见的宋瓷,也有连故宫都没有的清官窑“移栖耳尊”,后均运抵台湾。

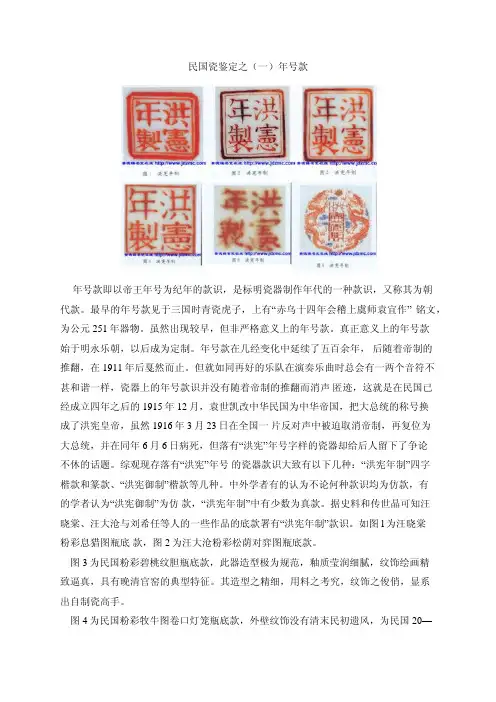

民国瓷鉴定之(一)年号款年号款即以帝王年号为纪年的款识,是标明瓷器制作年代的一种款识,又称其为朝代款。

最早的年号款见于三国时青瓷虎子,上有“赤乌十四年会稽上虞师袁宜作” 铭文,为公元251年器物。

虽然出现较早,但非严格意义上的年号款。

真正意义上的年号款始于明永乐朝,以后成为定制。

年号款在几经变化中延续了五百余年,后随着帝制的推翻,在1911年后戛然而止。

但就如同再好的乐队在演奏乐曲时总会有一两个音符不甚和谐一样,瓷器上的年号款识并没有随着帝制的推翻而消声匿迹,这就是在民国已经成立四年之后的1915年12月,袁世凯改中华民国为中华帝国,把大总统的称号换成了洪宪皇帝,虽然1916年3月23日在全国一片反对声中被迫取消帝制,再复位为大总统,并在同年6月6日病死,但落有“洪宪”年号字样的瓷器却给后人留下了争论不休的话题。

综观现存落有“洪宪”年号的瓷器款识大致有以下几种:“洪宪年制”四字楷款和篆款、“洪宪御制”楷款等几种。

中外学者有的认为不论何种款识均为仿款,有的学者认为“洪宪御制”为仿款,“洪宪年制”中有少数为真款。

据史料和传世晶可知汪晓棠、汪大沧与刘希任等人的一些作品的底款署有“洪宪年制”款识。

如图l为汪晓棠粉彩息猎图瓶底款,图2为汪大沧粉彩松荫对弈图瓶底款。

图3为民国粉彩碧桃纹胆瓶底款,此器造型极为规范,釉质莹润细腻,纹饰绘画精致逼真,具有晚清官窑的典型特征。

其造型之精细,用料之考究,纹饰之俊俏,显系出自制瓷高手。

图4为民国粉彩牧牛图卷口灯笼瓶底款,外壁纹饰没有清末民初遗风,为民国20—30年代风格,款识写法亦不及上述二款精细。

图5为红彩描金二龙戏珠纹印泥盒底款,款字外不见有围栏,款字书写不工。

此印盒为原民盟中央主席楚庄先生捐赠(楚庄先生为原民盟中央主席,全国人民代表大会前副委员长楚图南先生之子)。

图 6为民国红彩描金云龙纹天球瓶底款,款式较为新奇,总体呈圆形,左右各有一条立龙,中间为竖写的“洪宪年制”篆款,款字结体方正,横细竖粗,颇具装饰韵味,空白处点饰蓝料彩云纹。

民国瓷器的工艺特征

民国瓷器在工艺特征上有以下几点:

1. 窑烧工艺:民国瓷器主要采用传统的中国窑烧工艺,其中以景德镇的窑烧工艺最为著名。

经过多次烧制和细致的控温过程,使得瓷器具有均匀的质地和细腻的釉面。

2. 绘画技法:民国瓷器的装饰多采用手绘技法,绘画主题广泛,包括花卉、人物、山水等。

绘画风格上注重写实,刻画精细,色彩鲜艳。

3. 釉色处理:民国瓷器的釉色处理多样,常见的有单色釉、双色釉、五彩釉等。

釉色艳丽,釉面光滑细腻,能够增加瓷器的观赏价值。

4. 雕刻工艺:民国瓷器的雕刻工艺精湛,常见的雕刻技法有浮雕、刻线、剔刻等。

雕刻内容多样,包括花卉纹饰、动物纹饰、人物造型等。

5. 瓷胎材质:民国瓷器的瓷胎多采用高岭土和瓷石等材料制作,瓷胎质地坚硬、致密,具有较高的透光性和声音清脆的特点。

以上是民国瓷器的一些工艺特征,这些特征使得民国瓷器在瓷器艺术界具有独特的地位和观赏价值。

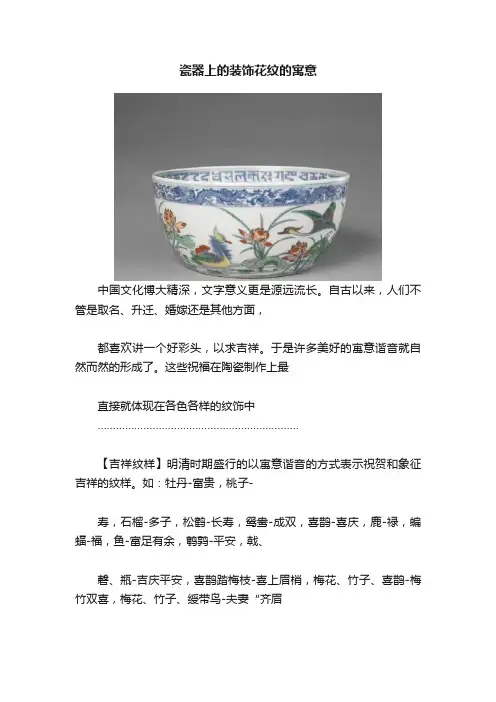

瓷器上的装饰花纹的寓意中国文化博大精深,文字意义更是源远流长。

自古以来,人们不管是取名、升迁、婚嫁还是其他方面,都喜欢讲一个好彩头,以求吉祥。

于是许多美好的寓意谐音就自然而然的形成了。

这些祝福在陶瓷制作上最直接就体现在各色各样的纹饰中…………………………………………………………【吉祥纹样】明清时期盛行的以寓意谐音的方式表示祝贺和象征吉祥的纹样。

如:牡丹-富贵,桃子-寿,石榴-多子,松鹤-长寿,鸳鸯-成双,喜鹊-喜庆,鹿-禄,蝙蝠-福,鱼-富足有余,鹌鹑-平安,戟、磬、瓶-吉庆平安,喜鹊踏梅枝-喜上眉梢,梅花、竹子、喜鹊-梅竹双喜,梅花、竹子、绶带鸟-夫妻“齐眉祝寿”,牡丹、海棠-富贵满堂,牡丹、月季-富贵长春,牡丹、瓶-富贵平安,牡丹、玉兰-玉堂富贵,牡丹白头翁-富贵白头,毛笔、银锭、如意-必定如意,等等。

【竹爆平安图】流行于清代。

竹爆平安是古代时在节日里或喜庆日子里,用火烧竹,发出爆裂之声,以驱除山鬼,保佑平安。

瓷器上的竹爆平安图,系绘爆竹和瓶来表示此意。

【如意图】流行于清代。

如意,原为僧人用具,讲经时手执之物。

后亦作为民间玩赏的吉祥物,形状如灵芝或云形。

瓷器上绘两只柿子和如意,称“事事如意”,绘松柏、柿子、灵芝,表示“百事如意”、“万事如意”、“吉祥如意”、“和合如意”、“新韶如意”等图案。

【寿山福海图】常见于明清瓷器。

画面绘灵芝和山石,代表“寿山”,绘蝙蝠和海水,代表“福海”。

是以象征和谐音来表意的风俗画。

【纳福迎祥】清代瓷器纹饰。

画面主两个孩童将蝙蝠放入罐中,题为“纳福迎祥”。

【鱼藻纹】瓷器常见装饰纹样。

“鱼”与“余”同音,寓“富贵有余”、“连年有余”之意。

宋代已具雏形,定窑、景德镇窑、吉州窑、龙泉窑、磁州窑的制品中均有范印或刻划的鱼纹,如:莲池游鱼、水波游鱼、水藻游鱼等。

元代景德镇窑青花瓷器上的鱼藻纹十分精美,两尾游鱼之间,布满水藻、浮萍,并以水藻的漂拂示意水的流动。

亦见磁州窑白地黑花品种。

民国瓷器鉴定之民国瓷器款识(六)堂名款(组图)图97为粉彩人物故事图瓶底款,青花双框内书“居仁堂制”四字楷款。

此亦为假款,首先款宇为楷体,从目前发现的具有清末民初风格的“居仁堂”款识器物来看,鲜有楷体。

其次,此瓶外壁所用彩绘具有1930年以后的风格,如器口的璎珞花边,故此款器物年代较上款年代更晚一些。

图98为刘希任绘粉彩高士图瓶底款,红彩双框内有“居仁堂制”四字篆文,外壁有“希任”印章款。

综观“居仁堂制”款识器物,多为后人所制,仔细推敲不难发现漏洞。

佩古斋为程意亭斋名,佩为遵循,语出《逸周书·王佩》:“王者所佩在德。

”程氏取此堂名,当取在艺术上遵循古人之意。

图99为程意亭1937年粉彩松鹤山水图瓶底款,红彩方框内篆书“佩古斋”三字,为程意亭堂名款识,款字布局红少白多,留白较大,篆法颇有古意,如“佩”字中的“示”字形写法及“古”字的上大下小。

甸匐斋为王琦斋名,王氏号甸迷道人,由此斋名亦可见其对陶瓷的痴迷程度。

图100为粉彩钓叟图瓶底款,红彩方框内为“甸甸斋”三字篆文,篆法古朴,笔法老辣,与外壁狂草题款相互参照,王琦作品以瓷板常见,故此类款颇为少见。

愿闻吾过之斋清光绪曾见有此堂名。

此堂名反映了王氏在艺术追求上的态度和做人准则。

图10l为王步青花树鸟图瓶底款,款字无边框,文为“愿闻吾过之斋”。

款识布局略显上疏下密。

静远堂为徐世昌堂名。

语出《文子·上仁》:“非宁静无以致远。

”谓清静寡欲,不慕荣利。

图102为墨彩山水图瓶底款,款字外无边框,文为“静远堂制”篆书,布局得体,色泽沉着,笔法流畅。

此器胎质洁白细腻,纹饰绘画精致,有民国早期风格,应为徐世昌堂名款器物。

徐瑞麟堂堂主人不详,民国时堂名。

图103为浅绛彩人物图碗内心题款,墨书“徐瑞麟堂”,堂名题在器心较为少见。

延庆楼制延庆楼为曹锟堂名,曹锟(1862-1938年),字仲珊,天津人。

天津武备学堂毕业,后投靠袁世凯。

1919年被推为直系军阀首领。

民国时期瓷器杂谈 2011年08月26日 20:44 收藏界江西邹建平尹青兰1911年,辛亥革命推翻了清朝政府,此后的38年中,中国处于社会动荡、百业衰败之中,景德镇瓷业也遭受重创。

综观民国景德镇瓷器生产,经历了一个由恢复到发展最后衰亡的过程,但明显缺少一个辉煌时期。

虽然如此,但在短暂的38年中,却也有一些可圈可点之处。

民国初期的仿古瓷是民国瓷器中不可忽视的一部分。

自从清帝逊位、官窑瓦解之后,仿造清代官窑产品一时成为风尚,仿制古瓷的工艺于民国初年已成为景德镇的一个主要行业,仿古瓷在一定程度上代表了民国瓷器生产的水平。

民国时期的仿古瓷风行一时,究其原因,一是官窑瓦解之后,官窑良工四散而流入民间,从前想仿而不敢仿的贡品,如今但仿无碍。

正如《饮流斋说瓷》谓:“自(清代)末叶至近日所仿至为进步,一由官窑良工四散,禁令废驰,从前所不敢仿之贡品,今则无所不敢也。

”二是社会上对仿古瓷的需求大增,给仿制者带来了大量的利润。

民国仿古瓷的显著特点是数量多,范围广,历代名窑瓷器均在其仿制之列,尤其是仿清康熙乾隆器最为流行。

民国瓷器中最为人们所青睐的当属以珠山八友为代表所创作的新粉彩瓷器,他们以瓷入画,以胎为纸,汲取中国画的营养,所创作的新粉彩瓷器,各种山水人物花卉走兽无不光彩传神,栩栩如生,没有他们的创作,民国瓷器将是暗淡无光的。

除以上两点外,民国瓷器中还有一些零星的闪光点,本文拟从江西省博物馆馆藏瓷器中,遴选出几件民国瓷器,从中可品读出民国景德镇瓷器生产中一些较为重要的信息。

一、江西瓷业公司的产品清末民初,由于经济衰退及洋瓷倾销的内外夹击,中国陶瓷生产进入了历史的低潮。

不少新兴的资产阶级和有识之士纷纷倡议开办瓷业公司,江西瓷业公司即是在这种背景下产生了。

关于江西瓷业公司的成立时间有不同的说法,一般认为它正式成立于宣统二年(1910年),为官商合办,其创办目的是改良景德镇衰落中的陶瓷工业。

但因时局多变,资金来源中断,无法购置机械设备,又重回手工制瓷的老路,即便如此,也较清末有一定的发展,在景德镇独领风骚几近二十年。

瓷器基本纹饰—杂宝纹的种类与含义

杂宝纹,瓷器装饰纹样之一,元明清瓷器纹饰常见题材。

杂宝纹作为瓷器纹饰最早出现于元代,因所采用的宝物较杂,故名杂宝。

多作辅助纹饰,多绘于器物边沿,肩部或颈部,也有绘于瓷器中心位置的。

如上图元青花大盘上的杂宝纹有:

火珠:代表光芒四射,为普施众生之物

法轮:犹如车轮不停转动,为圆转万劫不息之物

法螺:象征佛法音闻四海,为降魔灭罪的妙音吉祥物

法伞:为张驰自如曲覆众生之物,亦象征权威

双鱼:为坚固活泼鲜脱禳劫之物,象征自在解脱

盘肠:为回环贯彻一切通明之物,亦代表《梵刚经》

莲花:为出污浊世无所染着之物,亦象征修成正果

双角:在西藏称“吞热”,属护摩法器,常常为法王所佩戴所取宝物形象。

有的元代瓷器上杂宝纹还有双角、银锭、犀角、火珠、火焰、双钱、珊瑚等。

明代增加了祥云、灵芝、笔、磬、葫芦、鼎等,还有以杂宝作为器型的,如隆庆时期的方胜形盒等。

明代多将杂宝纹在主题纹饰之间绘画,清代既有将其作为主题纹饰也有作为边饰之物,更有将其作为器型,如法轮、法螺状瓷塑等。

▼点击阅读原文,查看《古今官职对照表》。

□高慧巧清至民国民窑粉彩瓷器动物纹饰赏析摘要:粉彩瓷器出现于清康熙时期,相比于青瓷、白瓷、青花瓷器,出现得比较晚,但是由于其清新靓丽的风格,迅速发展起来,瓷器上的纹饰多种多样,动物纹饰是其中的一大类别,其处处体现着言必有意,意必吉祥的寓意。

关键词:粉彩瓷器动物纹饰吉祥寓意粉彩瓷器是清康熙晚期在五彩瓷基础上,受珐琅彩瓷制作工艺的影响而创造的一种釉上彩品种。

粉彩是在五彩所用颜料内掺入一部分俗称“玻璃白”的氧化铅、硅、砷的化合物,利用其乳浊作用,使彩色出现浓淡凹凸的变化,同时使用纸本绘画的渲染和没骨画法,布局和笔法都具有传统的中国画的特征。

粉彩瓷器画面粉润柔和,不似五彩那样鲜艳夺目,因而又被称为“软彩”。

《陶雅》说“软彩者,粉彩也。

彩之有粉者,红为淡红,绿为淡绿,故曰软也”。

清至民国时期,粉彩瓷器制造达到鼎盛期,装饰图案题材广泛,纹饰多样,风格活泼生动,达到了空前的繁荣。

大体可以分为动物纹饰、花卉植物纹饰、动物和花卉植物纹饰组合、人物纹饰、文字纹饰,还有宗教题材的纹饰。

这些纹饰中有些是直观的,有些是含蓄的,都将寓意表现得非常明确,大部分都是吉祥寓意,正所谓是“图必有意,意必吉祥”。

本文主要以常见的几种动物纹饰进行阐述。

常见的动物纹饰,有龙凤纹、鱼纹、虎纹、麒麟纹、鹿纹、鹤纹、螃蟹纹、蛙纹、大鸡纹、羊纹,还有代表五伦的五种动物,即凤凰、仙鹤、白头翁、鸳鸯、燕子。

1.螃蟹。

螃蟹是甲壳类,在科举时代象征科甲及第。

螃蟹披坚执锐而横行,两只蟹螯钳住东西就不放,有“横财大将军”之称,故螃蟹兼有金榜题名和富贵的双重瑞兆。

荷花加上螃蟹,竹纹,可谓是富贵双全,高风亮节,故中国民间以荷花、螃蟹、竹纹组合为图案的工艺品不少。

如图一,粉彩蟹纹荷花竹纹杯,螃蟹坐于荷叶之上,两只蟹螯牢牢钳住竹子,既象征富贵双全,同时又不失竹子的坚韧挺拔气节。

2.鱼纹鱼纹是中国传统寓意纹样,早在新石器时代鱼纹就大量出现在陶器上,既作为装饰纹饰,又具有图腾崇拜的作用。

民国瓷器之动物纹饰鉴定民国时期饰有动物纹饰的器物较多,不仅有陈设瓷、日常生活用瓷、文房用具,而且大量的瓷板亦以动物为题材,这里所讲的是狭义上的动物,即以走兽和水生动物为主。

民国动物题材广泛,有龙、凤、狮子、虎、鹿、牛、马、羊、犬、猴、兔、猫、松鼠、四灵、鱼、蟹、蛙等。

与民国人物题材不同的是动物纹饰均为传统题材,因明清两朝,特别清朝动物纹饰题材之广匪夷所思,凡地上跑的,水里游的皆可入画,并且还有杜撰出来的动物,故民国动物纹饰创新极罕。

但在构图及画法上却有继承、有创新。

继承者多表现在构图形式上,如明清之团龙、团凤等。

创新者多表现在绘画技法上,如走兽皮毛皴擦的质感,并以此形成其典型的时代特征。

王步龙腾图青花瓷板民国时期从事动物题材装饰的艺人不及从事花鸟、人物、山水题材装饰的艺人多,艺术水平有高下之分。

大体上可以分为以下几种:首先是以“珠山八友”为代表的艺人,他们多成名于1930年以前,具有较高的艺术造诣,作品多为达官贵人所定购。

如邓碧珊所绘鱼藻设色柔和,笔法工细人微,具有明显的日本写实画风。

又方云峰的鹿、猫,工而不板,于传统笔墨中加入西洋素描技法。

再张志汤的马,用笔工整,虽多仿郎世宁而别有新意。

他们的作品,代表了民国时期瓷器动物装饰的最高成就。

其次是成名略晚于前者,或承家学,或得名师真传的艺人,如得邓碧珊真传的张沛轩,所绘游鱼不逊乃师,又如一生画虎而有“毕老虎”之誉的毕渊明,有“鱼痴”之谓的时幻影等,他们的作品亦有很高的艺术成就,惟名气略逊于前者,其作品也可人民国一流之列。

再次是一般瓷业公司及有实力的铺号仿前朝之作,虽纹饰构图及画法没有新意,但绘制精湛,加之胎釉细腻,亦代表了民国时期瓷器装饰及烧造水平。

如南昌新中华出品的团龙团凤餐具。

又如一些署前朝款识的仿古器物等。

最后是一般红店出品的日常生活用瓷,纹饰绘画虽不精湛,但较少粗制滥造之作,如青花龙凤纹碗、盘,红彩狮子纹帽筒等。

民国时期动物纹饰从整体水平上看,艺术成就高于同时期的山水及人物纹饰。

了解中国2000年来传统瓷器中常用的24种纹饰鱼纹广义上可包含由鱼纹和其他纹样组合而成的纹饰,如鱼藻纹、鱼鸟纹等;狭义上仅指纯粹的鱼纹或以鱼纹为主体的纹饰。

鱼纹的表现手法有深刻、彩绘、模印、塑贴等。

鱼水组合的画面称为海水鱼纹或水波游鱼纹。

如耀州窑青釉花口碗内壁上的海水鱼纹,以篦状工具左旋右转刻划细密的水波纹,以粗健的线条勾勒出游鱼,动态真切自然。

鱼与莲组成的画面,称为鱼莲纹或莲池游鱼纹;鱼与水藻相配称为鱼藻纹。

磁州窑的鱼藻纹最为生动,水藻飘动,鱼儿浮游,水藻飘指显示水的流向,令人感受到鱼逆流而上的动态。

元、明、清瓷器中鱼藻纹饰更为普遍,多用青花、釉里红、五彩表现单尾或双尾鱼纹,鲭、鲢、鲤、鳜或鲭、鲐、鲤、鲫鱼四鱼与水草组成的寓意纹饰。

明宣德蓝釉鱼藻纹盘,以晶莹艳丽的宝石蓝色釉托起洁白如玉的鱼藻,清丽动人。

鱼藻纹“鱼”与“余”同音,是“富贵有余”、“连年有余”的意思。

鱼纹几乎是每个朝代都使用的主要陶瓷装饰图案。

鱼纹种类繁多,如莲池游鱼、水波游鱼、水藻游鱼,或单或双,或三五追逐,鱼水鱼纹盘相融。

双数鱼的构图,在器壁用对称法,两两相对;若在器心,则两鱼并排而游。

三五尾单数鱼的构图,多是顺向追逐游动,空间饰以浮萍、水草、莲花之类花草。

摩羯纹摩羯本是印度神话传说中的河水之精、生命之本,公元4世纪末传入中国。

经隋唐,摩羯形象融入龙首的特征。

宋代瓷器上的摩羯纹多见于耀州窑瓷器。

往往在青瓷碗的内壁刻划头上长角、鼻子长而上卷、鱼体鱼尾的鱼形摩羯,或在碗心的莲池中盘旋,或在碗壁的碧波中对游。

摩羯纹有的作为主题纹饰出现,也有作辅助纹饰的,与水波、莲荷、荷叶等组成带状纹,衬托婴戏主题纹饰。

鸟纹广义上可包含鸟纹与其他内容组合的纹饰,如花鸟纹;狭义上仅指纯粹鸟纹或以鸟纹为主体的纹饰。

神话性质的凤纹或其他瑞禽纹也归在鸟纹类属。

鸟纹的表现技法有刻划、彩绘、模印、塑贴等。

唐宋以后,受中国画影响的鸟纹多与花卉纹相配为饰,习称花鸟纹。

民国时期瓷器常见纹饰简介民国瓷器纹饰题材之丰富,为我国陶瓷史上之最。

这些纹饰或承袭传统,或来自民间,或互为借鉴。

虽绘画精粗不一,但多有寓意。

尤其是红店之作,题材之丰富,寓意之广泛,为文人所作之不及。

其上多有题辞,但遗憾的是多辞不达意。

有鉴于此,现将民国时最为常见的纹饰加以简单的解释,供读者参考。

麻姑献寿传统题材。

据晋代葛洪的《神仙传》说她是建昌人,在牟州东南姑余山修道。

三月初三日西王母寿辰时,麻姑在绛珠河畔以灵芝酿酒,为王母祝寿。

因画手众多,画面各异,或一女子持酒坛,旁有一寿星;或一女子手捧仙桃,寿星骑在瑞鹿上,或一女子担花篮,内有仙桃,旁有瑞鹿,一女子手持酒坛,旁有瑞鹿及童子相随。

寓意吉祥,多为祝寿之用。

艺人及红店多有绘画。

瑶姬献寿传统题材。

据戏曲《瑶池全母》说,西王母为古代神话中女神,曾赠给汉武帝一枚三年方成熟的仙桃。

每到仙桃成熟时,西王母大开寿宴,上界天仙纷纷来祝寿。

画面多为西王母之女手捧托盘,上有仙酒及它物,招待众仙,后有两个童子背仙桃相随。

或是两个女子,一个手持灵芝,一个捧酒坛,旁有瑞鹿相随。

寓意吉祥,与麻姑献寿同为祝寿之用。

艺人及红店多有绘画。

彩鸾文萧传统题材。

据《列仙传》讲,彩鸾为唐人吴猛之女,嫁与书生文萧,十年后,与文萧去越王山,各骑一虎越岭而走。

画面多为一男一女骑虎。

近人多不知此典故,多称为仙人骑虎或志同道合。

此纹饰寓意夫妇和谐。

红店多有绘画。

吹箫引凤传统题材。

据《列仙传》讲,春秋时秦穆公之女弄玉,喜好吹箫,后嫁给更擅吹箫的萧史。

夫妇二人吹箫能引来凤凰。

一日萧史乘龙,弄玉乘凤,升天而去。

画面多为一仙女在楼台吹箫,一只凤凰从空中飞来。

或一男一女骑龙凤吹箫而去。

寓意夫妻和美。

红店多有绘画。

牛郎织女传统题材。

民间传说织女为天上之仙,爱慕人间生活,私自下凡嫁给牛郎。

后西王母得知大怒,令织女回返天界,牛郎挑一子一女在后急追,王母用手中的银钗画出一道银河将夫妇阻隔,每年的七月初七准许相会一次。

瓷器上的花花世界:印花、划花、刻花、剔花、堆花、扒花(一)(一)印花这件瓷器的花纹凸起在瓷器的表面,在器物乃至食物之中,并不鲜见。

相应的也有凹进去的,印章中尤为人知,叫阳文与阴文。

雕刻中也是如此。

不过瓷器当中立体的装饰花纹却不一定都是雕刻,如这件瓷器的花纹,采用的就是一种叫印花的工艺。

印花的工艺,都是彩用模印成形,在模具上先刻好花纹,模具压在泥坯上,花纹就印了上去。

民间的很多糕点如果常见的米团米糕之类,其实也是同样的原理。

理论上,印花的工艺也可以分阴阳。

我们看到瓷器上凸起的纹样,模具上就是直接刻下去,是凹进去的。

如果反之,也可以使瓷器上的花纹凹进去。

不过那样雕刻模具的时候就会更复杂,所以比较少见。

印花成型最大的好处当然是便于统一的纹样和高效率的生产。

而且,也可以制作一些复杂精细的纹样。

因为陶瓷早期一直都是作为日用的廉价产品,成本是首要的考虑,如果一件一件以手工雕刻来时行装饰,做出复杂的纹样极费工费时,成本一高,就根本卖不出去了。

不过印花则不同,模具可以很多次的使用,一次精工细作可以完成很多件产品,开发的费用一平摊,单件产品成本增加的就很少了,而产品的美观程度则可以大大提高,显然能够提高在市场上的竞争力。

于是,这样的方法可以进入一个良性循环的道路,成本既不提高太多,精美的程度却可以大大的提升,成品更好卖,又可以更好的制作产品。

一切都那么美好。

但其实也并非完全没有弱点。

其中一个显著的弱点是用这种方法做出来的纹样,细节上完全做不到精细。

比如我们希望印出来的线很精细,就需要在模具上把线刻细,这一步倒没有什么问题,可接下来,把模具压的泥坯上,问题就来了,因为线太细,印出来的线可能就会很模糊,甚至完全看不到,这和刻时的情况是完全不同的。

另一个问题并不那么显著,不过拉长时间来看,却也是个不小的问题。

那就是产品必然是千篇一律,并起改变起来也会比较吃力。

不过这里面有一个非常有意思的问题,那就是以现代的眼光来看,就种借助模具的成型方式,并不能算是完全的手工制作。