《资本论》第三卷第二篇

- 格式:ppt

- 大小:373.00 KB

- 文档页数:28

研究目的:为了揭示资本主义社会的经济活动规律,揭示资本主义生产关系的产生、发展和灭亡的规律,是为了在理论上批判资产阶级政治经济学和资本主义制度,是为了给无产阶级革命提供科学的理论指导。

研究对象:资本论的研究对象是资本主义生产关系以及运动规律,是在生产力和生产关系,经济基础和上层建筑的相互作用和矛盾运动来研究生产关系,体现马克思主义唯物论思想。

结构:第一卷:研究资本的生产过程。

是不以流通过程为媒介的资本直接生产过程,重点在于剩余价值的生产。

第二卷:研究资本的流通过程。

这是在资本生产过程基础上的流通过程,是资本的生产过程和流通过程的统一,重点在于剩余价值的实现。

第三卷:研究生产,流通,分配相统一的资本主义生产总过程。

研究资本的各种具体形式和剩余价值的各种具体形式,重点在于剩余价值如何在剥削阶级内部进行分配。

第四卷:系统批评资产阶级政治经济学说,重点研究剩余价值学说史。

第一卷资本的生产过程研究对象:资本主义生产过程,撇开了流通过程,仅研究生产过程。

中心问题是剩余价值的生产问题结构:《资本论》第一卷共七篇二十五章,内容可分为三个部分:第一部分:第一篇通过分析商品和货币,揭示了商品和货币的抽象的、一般的规律性,创立了科学的劳动价值理论,为进一步分析剩余价值生产奠定了理论基础。

第二部分:第二至第六篇主要研究资本主义生产的实质——剩余价值的生产,揭露资本家生产的唯一动机就是最大限度地追求剩余价值,从而揭露了资本对雇佣劳动的剥削,创立了剩余价值理论。

第二篇考察剩余价值生产的前提条件——劳动力成为商品;第三篇考察绝对剩余价值的生产。

从质的方面分析剩余价值生产,假设劳动生产率不变;第四篇考察相对剩余价值的生产。

从量的方面分析剩余价值生产,假设劳动生产率变化;第五篇把绝对剩余价值和相对剩余价值生产作为统一的资本主义生产来考察,分析这两种剩余价值生产形式在逻辑和历史上的联系和区别;第六篇考察资本主义工资。

第三部分:第七篇研究剩余价值如何转化为资本,创立了资本积累理论。

《资本论》第二篇“货币转化为资本”读后感《资本论》是德国思想家卡尔·马克思创作的政治经济学著作。

它的第二篇内容“货币转化为资本”考察的是广义的资本流通过程;即除了直接生产过程外,把交换过程加进来了。

这一篇主要分析了单个资本的再生产即资本的循环和周转和社会总资本的再生产,揭示了资本主义的微观经济和宏观经济的运行过程。

使人们进一步认识到,资本不仅是带来剩余价值的价值,而且是一个不断运动不断再生产的过程,它只有在这种连续的运动中才能实现增殖。

《资本论》首版出版于1867年9月14日的德国汉堡。

在当时,随着资本主义生产方式在欧洲社会的迅猛发展,资本主义社会形态下的固有矛盾愈发明显地暴露了出来。

无产阶级反对资产阶级,他们之间的斗争日益尖锐,呈现复杂化的趋势。

到了1857年,更是爆发了世界性的经济危机。

马克思认为,随着经济危机而来的可能是革命,在这之前要用科学理论武装工人阶级。

于是,为了给无产阶级提供强大的理论武器,马克思开始着手研究政治经济学,并发狂似地通宵总结他的经济学研究。

据不完全统计,马克思在写作《资本论》的过程中.阅读了2000多册有关的经济学著作,收集了4000多种报刊杂志,研究了大量的英国官方会议的有关文件和蓝皮书,他写的各种摘录、手稿、提纲、札记等多达100多本。

马克思说,商品流通是资本的起点。

商品生产和发达的商品流通,即贸易,是资本产生的历史前提。

但是在撇开商品流通的物质内容,撇开各种使用价值的交换之后,我们会发现作为资本的最后产物的货币才是资本的最初的表现形式。

但同为货币,却还有着不同的存在形式,货币可以是作为货币的货币,也可以是作为资本的货币,它们二者的区别,首先只是在于它们具有不同的流通形式。

其直接形式是W—G—W,商品转化为货币,货币再转化为商品,为买而卖;特殊形式是G—W—G,货币转化为商品,商品再转化为货币,为卖而买。

对于这两个形式来说,都分成同样两个对立阶段:W—G(卖)和G—W(买),都是同样的两个物的因素。

《资本论》第二三卷读书笔记《资本论》更是一本博大精深的著作,是马克思主义的重要结晶,是资本主义经济的解说。

最近,我在课余时间阅读了《资本论》,着重读了其中的第二、第三卷内容,在深深感叹马克思杰出思想的同时,又提升了自我的思想境界。

《资本论》第二卷讲述了资本的循环,劳动期间、扩大生产等方面。

在这里我了解了,资本的增值的职能,就必须不停地运动、循环,形成资本循环。

产品由商品形式转化为货币形式,固定资本转移到产品中的那部分价值变为货币,是和他的价值承担者商品转化为货币同时进行的。

我了解了w-g 的转化过程。

资本的循环周期的时间,下一次重新回到这个起点花费的时间。

在我看来资本周期循环一次就体现了资本增值的过程。

第三卷主要讲述了剩余价值剩余价值率、利润转化、商资本和货币资本转化、利润利息、资本主义地租、各种资本主义收入等问题。

通过阅读我大致理解了:剩余价值和利润是相似的,人口过剩和资本过剩之间的矛盾问题是加剧资本主义国家内无产阶级和资本主义矛盾的问题。

剩余价值和剩余价值率的问题。

剩余价值率所表现的关系与年剩余价值率所表现的关系是不同的。

剩余价值率是表示剥削程度,而年剩余价值率则表示预付可变资本的增殖程度。

这是一个例子让我深刻的体会到了商品的增值。

利润转化为平均利润问题。

利润转化为平均利润是不同生产部门之间资本竞争的结果。

当某个部门利润高时,必然引起大量后续资本投入,导致产品供大于求,价格下跌,利润降低;某个部门利润低时,资本家必然不愿意投入资本,导致产品供不应求,价格上涨,利润上升。

两者作用的结果,就是各生产部门利润平均化,即形成平均利润,利润与该部门投入预付资本成正比。

意义就是,表面上看来利润只和投入预付资本大小有关,与工人劳动无关。

西方经济学家于是认为,价值是由资本家的预付资本产生的,而不是工人劳动产生。

从而掩盖了剩余价值的来源。

而马克思主义经济学就是通过这一理论解释了利润平均化的原因,揭示了剩余价值是由工人创造,而被资本家瓜分的实质。

《资本论》第一篇:商品和劳动第一章:商品1.商品体本身的有用性,也就是使用价值,同人们取得这种性质所耗费劳动的多少是没有关系的。

因此,考察商品使用价值的时候,也就是在使用或消费中,总是以一定量为前提的。

2.交换价值是商品价值的“表现形式”,是不同使用价值相交换的量的关系或比例,而且可以随着时间和地点的不同而不断改变。

各种商品的交换价值需要化成一种共同的表现形式,这种共同的表现形式绝不是指商品的物体属性,而是从商品使用价值的角度来考虑。

在商品交换中,只要比例关系适当,一种商品的使用价值就可以和其他任何一种的完全相等。

3.虽然商品有质的差别,但是商品的使用价值却只有量的差别。

如果把商品使用价值撇开来看,也就是把劳动产品的物质组成部分和形式抽去,可以感觉到的商品属性都会消失掉,此时,作为劳动产品商品的性质已经发生变化。

随着劳动产品有用性质的消失,体现在劳动产品中劳动的有用性质也相继消失,各种劳动不再有什么差别,全都可以抽象为人类劳动。

当然,考察劳动产品剩下来的东西,也就是考察这些无差别人类劳动的单纯凝结,考察它们作为社会实体的价值,无须考虑人类劳动力的凝结形式。

4.在商品交换关系中,商品的交换价值可以表现为同使用价值完全无关的东西。

如果抽去使用价值的话,商品的交换关系或交换价值中表现出来的共同东西,就可以称为商品的价值,也就是商品本身单纯凝结人类劳动的度量。

由此可见,商品价值是由社会必要劳动量或生产使用价值的社会必要劳动时间来决定的,而单个商品只不过是该种商品的平均样品而已。

商品的使用价值——商品的交换价值——商品的价值第二章:劳动1.劳动总是和它的有用效果紧密联系的,而每个商品的使用价值都包含着一定目的的生产活动。

作为使用价值的创造者,劳动尤其是有用劳动,不仅是人类和自然之间进行物质变换的生存条件,而且是人类生活得以实现的必然选择,应该是不以社会形式为转移的。

2.人类的生产劳动,创造了商品的使用价值。

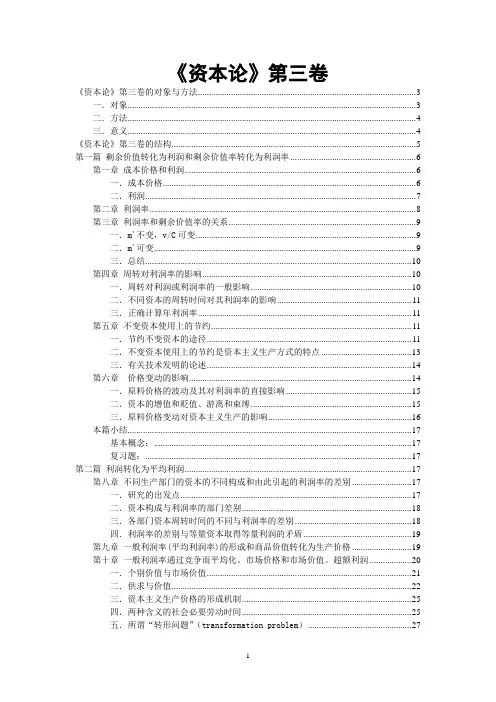

《资本论》第三卷《资本论》第三卷的对象与方法 (3)一.对象 (3)二.方法 (4)三.意义 (4)《资本论》第三卷的结构 (5)第一篇剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率 (6)第一章成本价格和利润 (6)一.成本价格 (6)二.利润 (7)第二章利润率 (8)第三章利润率和剩余价值率的关系 (9)一.m'不变,v/C可变 (9)二.m'可变 (9)三.总结 (10)第四章周转对利润率的影响 (10)一.周转对利润或利润率的一般影响 (10)二.不同资本的周转时间对其利润率的影响 (11)三.正确计算年利润率 (11)第五章不变资本使用上的节约 (11)一.节约不变资本的途径 (11)二.不变资本使用上的节约是资本主义生产方式的特点 (13)三.有关技术发明的论述 (14)第六章价格变动的影响 (14)一.原料价格的波动及其对利润率的直接影响 (15)二.资本的增值和贬值、游离和束缚 (15)三.原料价格变动对资本主义生产的影响 (16)本篇小结 (17)基本概念: (17)复习题: (17)第二篇利润转化为平均利润 (17)第八章不同生产部门的资本的不同构成和由此引起的利润率的差别 (17)一.研究的出发点 (17)二.资本构成与利润率的部门差别 (18)三.各部门资本周转时间的不同与利润率的差别 (18)四.利润率的差别与等量资本取得等量利润的矛盾 (19)第九章一般利润率(平均利润率)的形成和商品价值转化为生产价格 (19)第十章一般利润率通过竞争而平均化。

市场价格和市场价值。

超额利润 (20)一.个别价值与市场价值 (21)二.供求与价值 (22)三.资本主义生产价格的形成机制 (25)四.两种含义的社会必要劳动时间 (25)五.所谓“转形问题”(transformation problem) (27)本篇小结 (29)基本概念: (29)复习题: (29)第三篇利润率趋于下降的规律 (29)第十三章规律本身 (29)一.利润率趋于下降的规律 (29)二.利润增加和利润率下降的二重的规律 (30)第十四章起反作用的各种原因 (31)第十五章规律的内部矛盾的展开 (33)一.利润率下降规律的内部矛盾 (33)二、资本主义生产的矛盾性质和历史相对性:生产扩大与价值增殖之间的冲突 . 34三、资本主义对生产力的破坏:生产过剩的实质 (36)本篇小结 (37)基本概念: (37)复习题: (37)第四篇商品资本和货币资本转化为商品经营资本和货币经营资本(商人资本) (38)第十六章商品经营资本 (38)第十七章商业利润 (39)第二十章关于商人资本的历史考察 (42)一.资本主义生产方式以前的商人资本 (42)二.商业资本的发展对资本主义生产方式兴起的作用 (43)本篇小结 (43)基本概念: (43)复习题: (43)第五篇利润分为利息和企业主收入。

有关《资本论》第三卷的主要内容《资本论》第三卷主要研究的是资本生产的总过程,揭示和说明了资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式。

首先,它介绍了利润的产生。

资产阶级发明出来的利润实际上是剩余价值,这是利润的本质,而利润是剩余价值的表面形式,这两者是内容与形式的关系。

利润使得表现形式上比剩余价值更具有神秘性。

其次,它还阐述了成本价格的形成。

成本价格的形成假象掩盖住了不变资本和可变资本的区别,价值变化中变成了总是由总资本引起,而不是由可变资本部分引起。

这使得其特殊作用被抹杀,利润仿佛变成全部由预付资本产生的,掩盖了不变资本与可变资本的区别,从而加深掩盖了剩余价值产生的源泉,也掩盖了资本主义的剥削关系。

再者,它研究了利润率、平均利润的相关学说及因素,紧接着说出了商品价值已转化为生产价格,商品的交换不再以价值而是以生产价格为基础,另外市场价格也不再围绕价值而是围绕生产价格上下波动。

并阐述了这种转化是商品经济高度发展的产物,但生产价格的形成需要一定的条件,即资本和劳动的自由流动。

此外,它还讨论了利润的平均化进一步加深了无产阶级和资产阶级的对立。

平均利润和生产价格学说的阐述进一步揭露了资本的万恶。

为了提高利润率,资本家加重对工人的剥削。

为了获得超额利润,资本家使工人过度劳动。

平均利润形成后,各部门资本家所获取的利润量不仅只取决于对自己内部工人的剥削程度,还取决于对整个工人阶级的剥削程度。

因此就会逐步演变成社会两大阶级之间的对立和斗争。

最后,它还指出通过进一步社会的发展和生产力的提高,资本家竞相压低自己的成本或者提高商品价格,抑或是获得拥有某个市场的权利来获得超额利润,资本家之间不断进行内部斗争开获取占有。

总之,《资本论》第三卷在理解上相对较难,主要揭示和说明了资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式。

赏析《资本论》《资本论》是卡尔·马克思的代表作,它是19世纪最伟大的经济学著作。

《资本论》是马克思主义政治经济学的核心,也是马克思主义理论的基石。

它揭示了资本主义社会的本质和内在矛盾,并提出了解决这些矛盾的方法。

《资本论》分为三卷。

第一卷主要研究了资本的生产过程,分析了剩余价值的产生和资本主义生产方式的发展。

第二卷探讨了资本的流通过程,揭示了剩余价值的分配和资本主义的再生产。

第三卷研究了资本主义的总过程,分析了资本主义经济危机的原因和解决方案。

《资本论》的主要观点有:1. 劳动价值论:马克思认为商品的价值是由生产商品所需的社会必要劳动时间决定的。

商品的价值量与生产它所需要的社会劳动时间成正比,与生产它所使用的生产资料的价值成反比。

这就是劳动价值论。

2. 剩余价值论:马克思认为资本家通过剥削工人的剩余劳动时间来获得剩余价值。

剩余价值是工人创造的价值减去工人的工资后所剩余的价值。

资本家通过延长工作时间、提高劳动强度等方式来剥削工人的剩余价值。

3. 阶级斗争论:马克思认为,阶级斗争是社会发展的动力。

在资本主义社会中,工人阶级和资产阶级之间存在着不可调和的矛盾。

工人阶级为了争取自己的利益,必须进行阶级斗争。

4. 经济危机论:马克思认为,资本主义经济危机是由生产过剩引起的。

当资本家为了追求利润而不断扩大生产,但消费者的购买力不足以消化这些过剩的商品时,就会出现经济危机。

5. 社会革命论:马克思认为,无产阶级必须通过革命来推翻资本主义制度,建立社会主义制度。

无产阶级革命的胜利将带来生产力的巨大发展和社会的全面进步。

《资本论》对于我们理解资本主义制度的本质和发展规律具有重要的指导意义。

在当今全球化的背景下,《资本论》的理论仍然具有现实意义。

通过对《资本论》的学习,我们可以更好地认识资本主义制度的缺陷,为解决现实问题提供理论依据。

同时,《资本论》的思想也为社会主义建设提供了宝贵的经验和启示。

《资本论》第二卷思考题1、第二篇第一篇的研究对象是什么?2、一般商品流通与资本的运动有什么区别?什么原因使G——W这个一般的商品流通行为成为资本运动的一个阶段?(第二卷第32页)3、马克思在第35页上所说的G——W行为中“最具有特征的量的关系”是什么?为什么说它是“最具有特征的量的关系”?4、为什么货币能够执行资本的职能,通过G——A行为为资本主义生产做准备?(第二卷第36页)5、货币资本运动的行为基础是什么?(第二卷第39页)6、资本在经历G——W运动后,为什么要进入生产过程?(41-42)7、为什么资本循环中的生产阶段进行的必须是商品生产?8、为什么“一旦依靠雇佣劳动进行的生产普遍化,商品生产就必然成为普遍形式”?(第二卷第42-43页)。

9、领会“不管生产的社会形式如何……使社会结构区分为各个不同的经济时期。

”(第44页)这段话中的历史唯物主义思想。

10、马克思说“不论生产的社会形式如何,劳动者和生产资料始终是生产的因素。

但是、二者在分离的情况下只在可能性上是生产因素。

凡要进行生产,就必须使它们结合起来。

实行这种结合的特殊方式和方法,使社会结构区分为各个不同的经济时期。

”(第二卷第44页)按照这一原理,资本主义生产方式中劳动者与生产资料是如何结合的?11、思考:为什么说资本主义是一个划时代剥削方式?(第44页)12、理解“生产资料本身,只有在劳动力作为生产资本的人的存在形式,能够和生产资料相合并时,才成为生产资本的物的形式或生产资本。

”(第二卷第44页)13、工人的劳动力在什么情况下是资本,什么情况下不是资本?为什么?如何正确理解这里“资本”的含义?(参见第44页)现代西方经济学把人的劳动能力说成是资本(人力资本),其错误何在?14、为什么劳动力在资本主义生产过程创造的剩余价值表现为资本的果实?(第45页)15、为什么说“商品队伍中,由于属性不同,哪一类应升为资本,哪一类应列为普通商品,这个问题不过是烦琐经济学自己制造出来的一个可笑的难题罢了”?(第46页)16、回答“是什么使一切商品流通的这个简单行为(注:指W——G)同时成为一种资本职能”。

从抽象到具体——《资本论》的叙述方法赵家祥; 唐昆雄【期刊名称】《《贵州师范大学学报(社会科学版)》》【年(卷),期】2019(000)006【总页数】19页(P1-19)【关键词】叙述方法; 研究方法; 抽象; 具体; 逻辑; 历史【作者】赵家祥; 唐昆雄【作者单位】北京大学哲学系北京100871; 贵州师范大学马克思主义学院贵州贵阳550001【正文语种】中文【中图分类】F091.91马克思在《资本论》第一卷《第二版跋》中说:“在形式上,叙述方法必须与研究方法不同。

研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系。

只有这项工作完成以后,现实的运动才能适当地叙述出来。

这一点一旦做到,材料的生命一旦在观念上反映出来,呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了。

”[1]21-22 马克思在《<政治经济学批判>导言》中讲到政治经济学的方法时,具体地论述了研究方法和叙述方法的含义及其相互关系。

政治经济学研究的方法是“从具体到抽象的方法”,应该从实在和具体开始,在经济学上作为全部社会生产行为的基础和主体的人口,是实在和具体,所以应该从人口开始。

而人口是由阶级构成的,应该从人口中抽象出阶级这个概念。

而阶级在资本主义社会是由雇佣劳动和资本构成的,所以应该从阶级这个概念中抽象出雇佣劳动和资本的概念。

而雇佣劳动和资本又是以交换、分工、价格等等为前提的。

例如资本,如果没有雇佣劳动、价值、货币、价格等等它就什么也不是。

所以应该从资本这个概念中抽象出价值、货币、价格等概念。

马克思指出:“因此,如果我从人口着手,那么,这就是关于整体的一个混沌的表象,并且通过更切近的规定我就会在分析中达到越来越简单的概念;从表象中的具体达到越来越稀薄的抽象,直到我达到一些最简单的规定。

”[2]41 政治经济学的叙述方法则是“从抽象到具体的方法”。

而从抽象到具体的方法,就是从具体到抽象的方法的逆向过程。

马克思指出,从抽象到具体的方法,“行程又得从那里回过头来,直到我最后又回到人口,但是这回人口已不是关于整体的一个混沌的表象,而是一个具有许多规定和关系的丰富的总体了”。