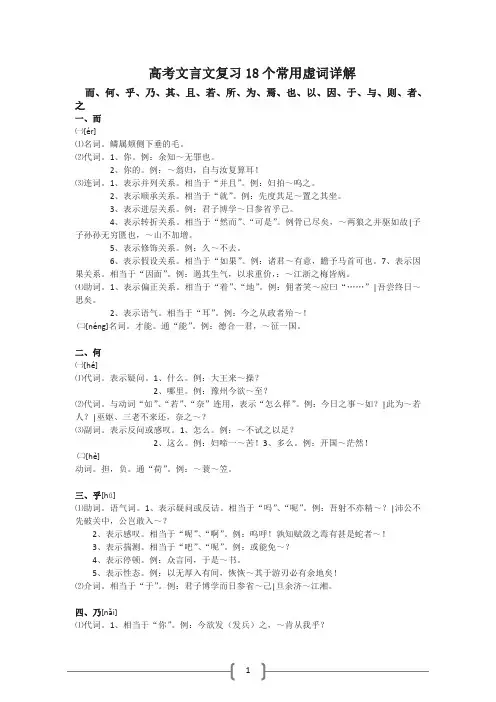

硌掰的文言虚词含义

- 格式:docx

- 大小:12.90 KB

- 文档页数:2

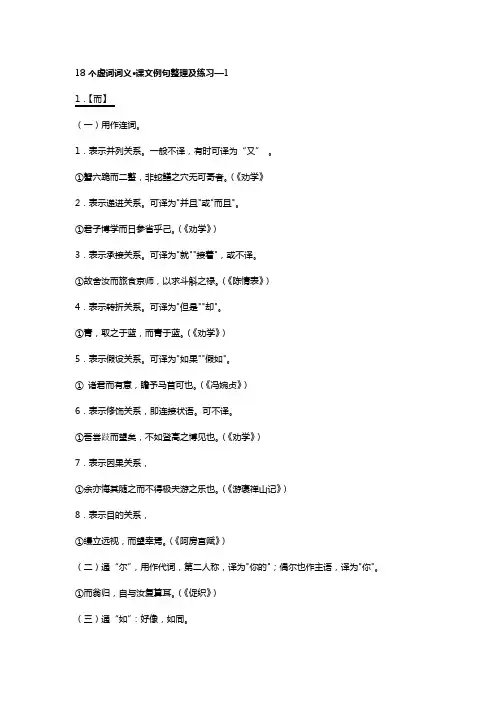

18个虚词词义·课文例句整理及练习—11.【而】(一)用作连词。

1.表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者。

(《劝学》2.表示递进关系。

可译为"并且"或"而且"。

①君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)3.表示承接关系。

可译为"就""接着",或不译。

①故舍汝而旅食京师,以求斗斛之禄。

(《陈情表》)4.表示转折关系。

可译为"但是""却"。

①青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)5.表示假设关系。

可译为"如果""假如"。

①诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)6.表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

①吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。

(《劝学》)7.表示因果关系,①余亦悔其随之而不得极夫游之乐也。

(《游褒禅山记》)8.表示目的关系,①缦立远视,而望幸焉。

(《阿房宫赋》)(二)通“尔”,用作代词,第二人称,译为"你的";偶尔也作主语,译为"你"。

①而翁归,自与汝复算耳。

(《促织》)(三)通“如”:好像,如同。

①军惊而坏都舍。

(《察今》)(四)固定词语【而已】放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

①未几而摇头顿足者,得数十人而已。

(《虎丘记》)【而后】才,方才。

①臣鞠躬尽瘁,死而后已。

(《出师表》)【而况】即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

①今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也,而况石乎!(《石钟山记》)【既而】不久,一会儿。

①既而以吴民之乱请于朝,按诛五人。

(《五人墓碑记》)文言虚词练习(一)--而一、解释句中“而”字的意义和用法1、得双石于潭上,扣而聆之。

2、陋者乃以斧斤考击而求之。

3、图穷而匕见。

4、余闻而愈悲。

5、庄宗受而藏之。

6、温故而知新。

7、入于太庙,还矢先王,而告以成功。

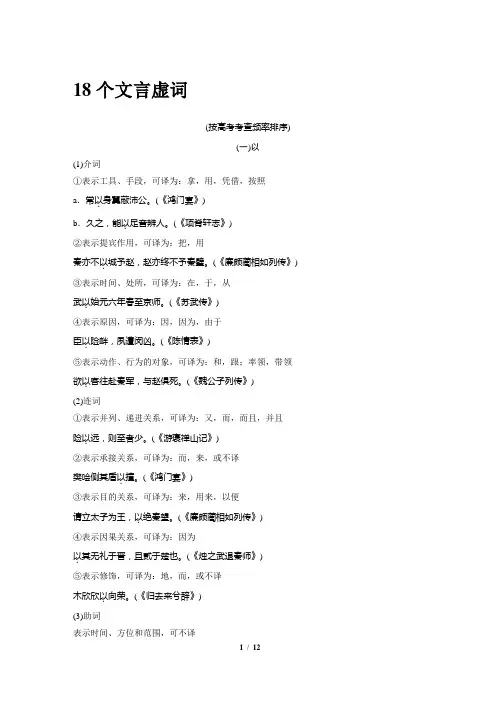

18个文言虚词(按高考考查频率排序)(一)以(1)介词①表示工具、手段,可译为:拿,用,凭借,按照a.常以.身翼蔽沛公。

(《鸿门宴》)b.久之,能以.足音辨人。

(《项脊轩志》)②表示提宾作用,可译为:把,用秦亦不以.城予赵,赵亦终不予秦璧。

(《廉颇蔺相如列传》) ③表示时间、处所,可译为:在,于,从武以.始元六年春至京师。

(《苏武传》)④表示原因,可译为:因,因为,由于臣以.险衅,夙遭闵凶。

(《陈情表》)⑤表示动作、行为的对象,可译为:和,跟;率领,带领欲以.客往赴秦军,与赵俱死。

(《魏公子列传》)(2)连词①表示并列、递进关系,可译为:又,而,而且,并且险以.远,则至者少。

(《游褒禅山记》)②表示承接关系,可译为:而,来,或不译樊哙侧其盾以.撞。

(《鸿门宴》)③表示目的关系,可译为:来,用来,以便请立太子为王,以.绝秦望。

(《廉颇蔺相如列传》)④表示因果关系,可译为:因为以.其无礼于晋,且贰于楚也。

(《烛之武退秦师》)⑤表示修饰,可译为:地,而,或不译木欣欣以.向荣。

(《归去来兮辞》)(3)助词表示时间、方位和范围,可不译受命以.来,夙夜忧叹。

(《出师表》)(4)同“已”,已经前以.降及物故。

(《苏武传》)(5)复音虚词“以是”“是以”引出事理发展或推断的结果,可译为:因此见放。

(《屈原列传》)众人皆醉而我独醒,是以..(二)之(1)代词①代人、物、事,可译为:他(他们),它(它们),我臣请入,与之.同命!(《鸿门宴》)②指示代词,表示近指,可译为:这,这种均之.二策,宁许以负秦曲。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)助词①表示修饰,限制,可译为:的沛公之.参乘樊哙者也。

(《鸿门宴》)②用在主谓之间,取消句子的独立性,可不译师道之.不传也久矣!欲人之无惑也难矣!(《师说》)③作定语后置的标志,可不译蚓无爪牙之.利,筋骨之.强。

(《劝学》)④作宾语前置的标志,可不译句读之.不知,惑之.不解。

(《师说》)⑤音节助词,可不译迩之.事父,远之.事君。

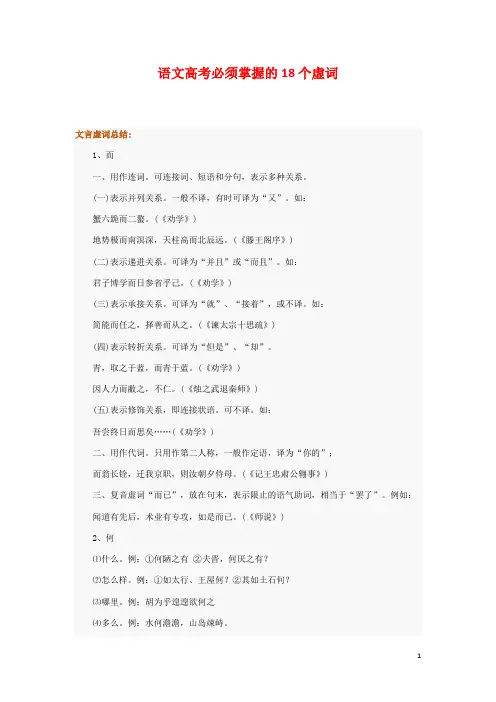

语文高考必须掌握的18个虚词文言虚词总结:1、而一、用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。

(一)表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

如:蟹六跪而二螯。

(《劝学》)地势极而南溟深,天柱高而北辰远。

(《滕王阁序》)(二)表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

如:君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)(三)表示承接关系。

可译为“就”、“接着”,或不译。

如:简能而任之,择善而从之。

(《谏太宗十思疏》)(四)表示转折关系。

可译为“但是”、“却”。

青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)因人力而敝之,不仁。

(《烛之武退秦师》)(五)表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

如:吾尝终日而思矣……(《劝学》)二、用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为“你的”;而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。

(《记王忠肃公翱事》)三、复音虚词“而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

例如:闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(《师说》)2、何⑴什么。

例:①何陋之有②夫晋,何厌之有?⑵怎么样。

例:①如太行、王屋何?②其如土石何?⑶哪里。

例:胡为乎遑遑欲何之⑷多么。

例:水何澹澹,山岛竦峙。

⑸为什么。

例:①予尝求古仁人之心,或者二者之为,何哉?②所在皆是也,而此独以钟名,何哉?⑤齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?⑹怎么。

例:①若为佣耕,何富贵也?②徐公何能及君也?⑺何:通“呵”,喝问。

例:信臣精卒陈利兵而谁何。

(谁何:呵问他是谁何意思是检查盘问。

)「何如」怎么样,怎样。

例:①吾欲之南海,何如?②今日之事何如?⑤求,尔何如?「何消」哪用得着。

例:这自然,何消吩附。

「何尝」并非。

例:你说的何尝不是。

「何加」有什么益处。

例:万钟于我何加焉!3、乎一、用作语气助词。

(一)表疑问语气。

可译为“吗”、“呢”。

儿寒乎?欲食乎?(《项脊轩志》)欲安所归乎?(《赤壁之战》)今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?(《勾践灭吴》)(二)表测度语气,可译为“吧”。

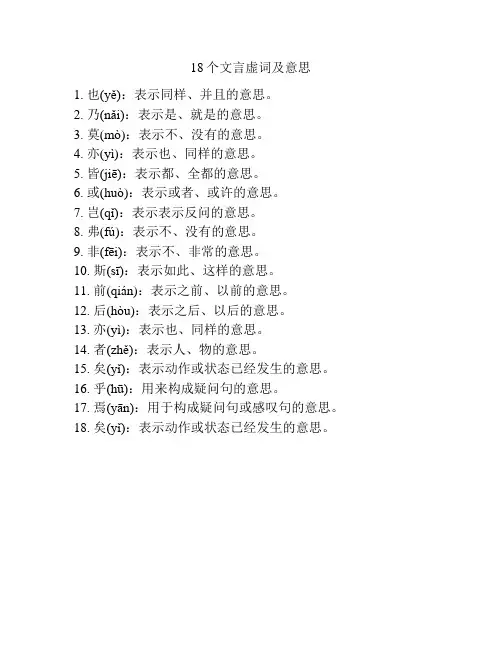

18个文言虚词及意思

1. 也(yě):表示同样、并且的意思。

2. 乃(nǎi):表示是、就是的意思。

3. 莫(mò):表示不、没有的意思。

4. 亦(yì):表示也、同样的意思。

5. 皆(jiē):表示都、全都的意思。

6. 或(huò):表示或者、或许的意思。

7. 岂(qǐ):表示表示反问的意思。

8. 弗(fú):表示不、没有的意思。

9. 非(fēi):表示不、非常的意思。

10. 斯(sī):表示如此、这样的意思。

11. 前(qián):表示之前、以前的意思。

12. 后(hòu):表示之后、以后的意思。

13. 亦(yì):表示也、同样的意思。

14. 者(zhě):表示人、物的意思。

15. 矣(yǐ):表示动作或状态已经发生的意思。

16. 乎(hū):用来构成疑问句的意思。

17. 焉(yān):用于构成疑问句或感叹句的意思。

18. 矣(yǐ):表示动作或状态已经发生的意思。

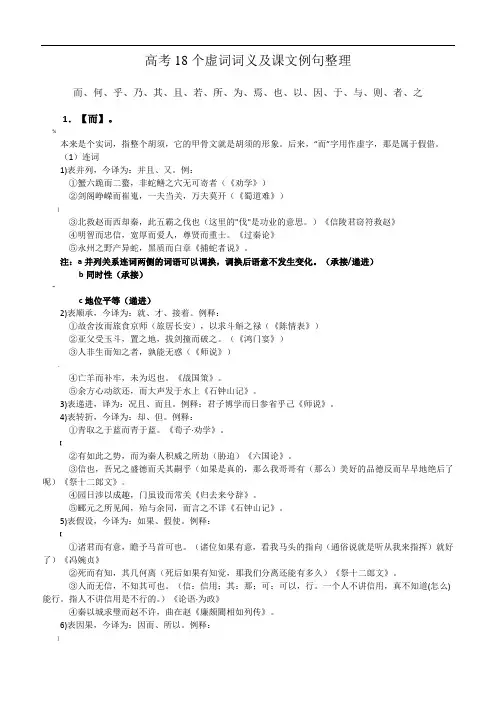

高考18个虚词词义及课文例句整理而、何、乎、乃、其、且、若、所、为、焉、也、以、因、于、与、则、者、之1.【而】。

%本来是个实词,指整个胡须,它的甲骨文就是胡须的形象。

后来,“而”字用作虚字,那是属于假借。

(1)连词1)表并列,今译为:并且、又。

例:①蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者(《劝学》)②剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》){③北救赵而西却秦,此五霸之伐也(这里的"伐"是功业的意思。

)《信陵君窃符救赵》④明智而忠信,宽厚而爱人,尊贤而重士。

《过秦论》⑤永州之野产异蛇,黑质而白章《捕蛇者说》。

注:a并列关系连词两侧的词语可以调换,调换后语意不发生变化。

(承接/递进)b同时性(承接)~c地位平等(递进)2)表顺承,今译为:就、才、接着。

例释:①故舍汝而旅食京师(旅居长安),以求斗斛之禄(《陈情表》)②亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之。

(《鸿门宴》)③人非生而知之者,孰能无惑(《师说》)、④亡羊而补牢,未为迟也。

《战国策》。

⑤余方心动欲还,而大声发于水上《石钟山记》。

3)表递进,译为:况且、而且。

例释:君子博学而日参省乎己《师说》。

4)表转折,今译为:却、但。

例释:①青取之于蓝而青于蓝。

《荀子·劝学》。

【②有如此之势,而为秦人积威之所劫(胁迫)《六国论》。

③信也,吾兄之盛德而夭其嗣乎(如果是真的,那么我哥哥有(那么)美好的品德反而早早地绝后了呢)《祭十二郎文》。

④园日涉以成趣,门虽设而常关《归去来兮辞》。

⑤郦元之所见闻,殆与余同,而言之不详《石钟山记》。

5)表假设,今译为:如果、假使。

例释:【①诸君而有意,瞻予马首可也。

(诸位如果有意,看我马头的指向(通俗说就是听从我来指挥)就好了)《冯婉贞》②死而有知,其几何离(死后如果有知觉,那我们分离还能有多久)《祭十二郎文》。

③人而无信,不知其可也。

(信:信用;其:那;可:可以,行。

一个人不讲信用,真不知道(怎么)能行。

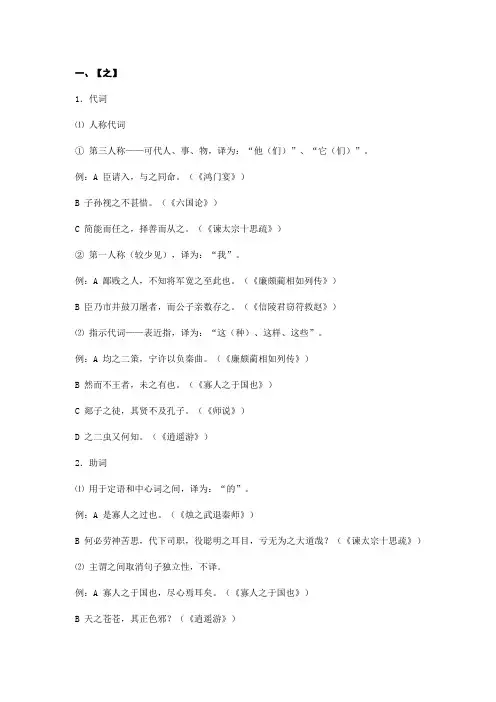

一、【之】1.代词⑴人称代词①第三人称——可代人、事、物,译为:“他(们)”、“它(们)”。

例:A 臣请入,与之同命。

(《鸿门宴》)B 子孙视之不甚惜。

(《六国论》)C 简能而任之,择善而从之。

(《谏太宗十思疏》)②第一人称(较少见),译为:“我”。

例:A 鄙贱之人,不知将军宽之至此也。

(《廉颇蔺相如列传》)B 臣乃市井鼓刀屠者,而公子亲数存之。

(《信陵君窃符救赵》)⑵指示代词——表近指,译为:“这(种)、这样、这些”。

例:A 均之二策,宁许以负秦曲。

(《廉颇蔺相如列传》)B 然而不王者,未之有也。

(《寡人之于国也》)C 郯子之徒,其贤不及孔子。

(《师说》)D 之二虫又何知。

(《逍遥游》)2.助词⑴用于定语和中心词之间,译为:“的”。

例:A 是寡人之过也。

(《烛之武退秦师》)B 何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉?(《谏太宗十思疏》)⑵主谓之间取消句子独立性,不译。

例:A 寡人之于国也,尽心焉耳矣。

(《寡人之于国也》)B 天之苍苍,其正色邪?(《逍遥游》)C 公之视廉将军孰与秦王?(《廉颇蔺相如列传》)⑶宾语前置标志,不译。

例:A 句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

(《师说》)B 夫晋,何厌之有?(《烛之武退秦师》)⑷表明定语后置,不译。

例:A 蚓无爪牙之利,筋骨之强。

(《劝学》)B 人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎!(《屈原列传》)⑸音节助词,不译。

例:A 填然鼓之,兵刃既接。

(《寡人之于国也》)B 六艺经传皆通习之。

(《师说》)3.动词作谓语(该义项为实词用法),译为:“到、往”。

例:A 又有剪发杜门,佯狂不知所之者。

(《五人墓碑记》)B 及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

(《兰亭集序》)C 奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)二、【为】1.动词作谓语(该义项为实词用法),翻译比较灵活,如:⑴做、作例:A 斩木为兵,揭竿为旗。

(《过秦论》)B 冰,水为之,而寒于水。

(《劝学》)⑵治、治理例:为国者无使为积威之所劫哉!(《六国论》)⑶担任、充当例:温故而知新,可以为师矣。

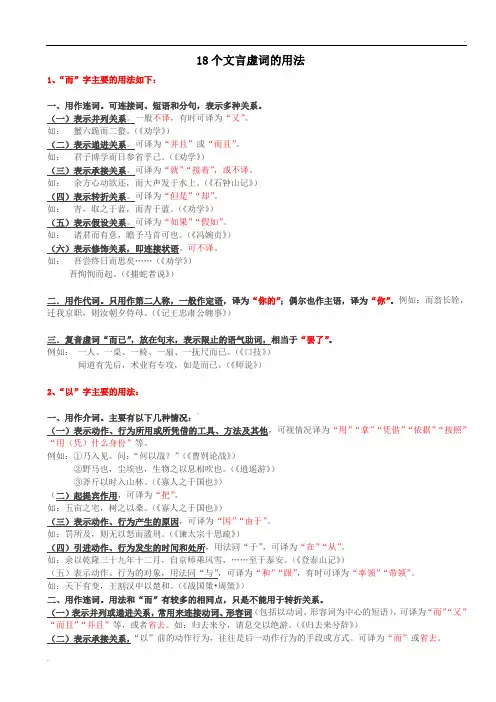

18个文言虚词的用法1、“而”字主要的用法如下:一、用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。

(一)表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

如:蟹六跪而二螯。

(《劝学》)(二)表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

如:君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)(三)表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

如:余方心动欲还,而大声发于水上。

(《石钟山记》)(四)表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

如:青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)(五)表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

如:诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)(六)表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

如:吾尝终日而思矣……(《劝学》)吾恂恂而起。

(《捕蛇者说》)二.用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”。

例如:而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。

(《记王忠肃公翱事》)三.复音虚词“而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

例如:一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(《口技》)闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(《师说》)2、“以”字主要的用法:一、用作介词。

主要有以下几种情况:`(一)表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”“用(凭)什么身份”等。

例如:①乃入见。

问:“何以战?”(《曹刿论战》)②野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

(《逍遥游》)③斧斤以时入山林。

(《寡人之于国也》)(二)起提宾作用,可译为“把”。

如:五亩之宅,树之以桑。

(《寡人之于国也》)(三)表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。

如:罚所及,则无以怒而滥刑。

(《谏太宗十思疏》)(四)引进动作、行为发生的时间和处所,用法同“于”,可译为“在”“从”。

如:余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,……至于泰安。

(《登泰山记》)(五)表示动作、行为的对象,用法同“与”,可译为“和”“跟”,有时可译为“率领”“带领”。

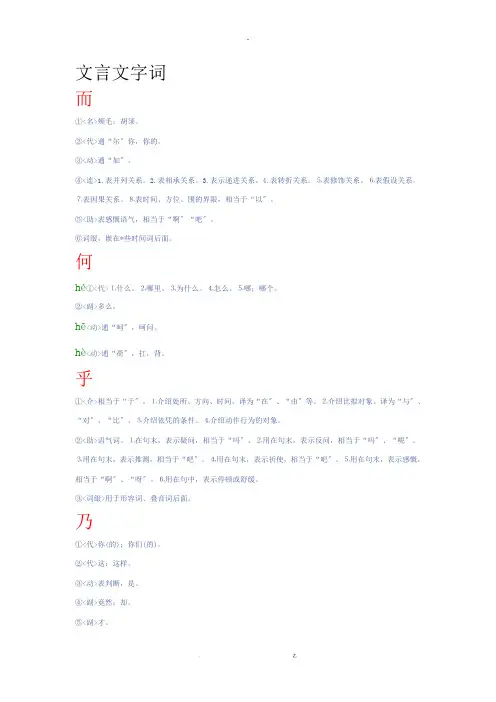

文言文字词而①<名>颊毛;胡须。

②<代>通“尔〞你,你的。

③<动>通“如〞。

④<连>1.表并列关系。

2.表相承关系。

3.表示递进关系。

4.表转折关系。

⒌表修饰关系。

⒍表假设关系。

⒎表因果关系。

⒏表时间、方位、围的界限,相当于“以〞。

⑤<助>表感慨语气,相当于“啊〞“吧〞。

⑥词缀,嵌在*些时间词后面。

何hé①<代>⒈什么。

⒉哪里。

⒊为什么。

⒋怎么。

⒌哪;哪个。

②<副>多么。

hē<动>通“呵〞,呵问。

hè<动>通“荷〞,扛,背。

乎①<介>相当于“于〞。

⒈介绍处所、方向、时间。

译为“在〞、“由〞等。

⒉介绍比拟对象。

译为“与〞、“对〞、“比〞。

⒊介绍依凭的条件。

⒋介绍动作行为的对象。

②<助>语气词。

⒈在句末,表示疑问,相当于“吗〞。

⒉用在句末,表示反问,相当于“吗〞、“呢〞。

⒊用在句末,表示推测,相当于“吧〞。

⒋用在句末,表示祈使,相当于“吧〞。

⒌用在句末,表示感慨,相当于“啊〞、“呀〞。

⒍用在句中,表示停顿或舒缓。

③<词缀>用于形容词、叠音词后面。

乃①<代>你(的);你们(的)。

②<代>这;这样。

③<动>表判断,是。

④<副>竟然;却。

⑤<副>才。

⑥<副>仅仅;只。

⑦<副>又。

⑧<副>甚至。

⑨<连>于是;就。

其qí①<代>第三人称代词,相当于“他〔她〕的〞、“它的〞、“他们的〞。

②<代>第三人称代词。

相当于“他〔她〕〞、“它〞、“他们〞。

③<代>第一人称代词,相当于“我〞、“我的〞。

【又】自己的。

④<代>第二人称代词。

相当于“你的〞、“你们的〞。

⑤<代>指示代词,相当于“那〞、“那些〞。

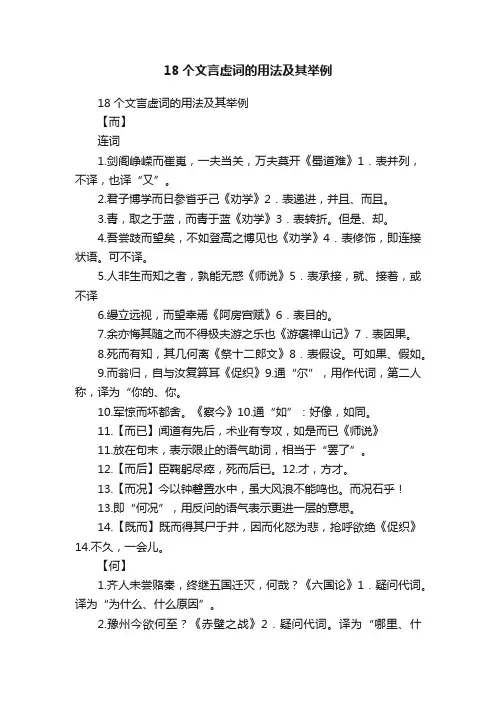

18个文言虚词的用法及其举例18个文言虚词的用法及其举例【而】连词1.剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开《蜀道难》1.表并列,不译,也译“又”。

2.君子博学而日参省乎己《劝学》2.表递进,并且、而且。

3.青,取之于蓝,而青于蓝《劝学》3.表转折。

但是、却。

4.吾尝跂而望矣,不如登高之博见也《劝学》4.表修饰,即连接状语。

可不译。

5.人非生而知之者,孰能无惑《师说》5.表承接,就、接着,或不译6.缦立远视,而望幸焉《阿房宫赋》6.表目的。

7.余亦悔其随之而不得极夫游之乐也《游褒禅山记》7.表因果。

8.死而有知,其几何离《祭十二郎文》8.表假设。

可如果、假如。

9.而翁归,自与汝复算耳《促织》9.通“尔”,用作代词,第二人称,译为“你的、你。

10.军惊而坏都舍。

《察今》10.通“如”:好像,如同。

11.【而已】闻道有先后,术业有专攻,如是而已《师说》11.放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

12.【而后】臣鞠躬尽瘁,死而后已。

12.才,方才。

13.【而况】今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

而况石乎!13.即“何况”,用反问的语气表示更进一层的意思。

14.【既而】既而得其尸于井,因而化怒为悲,抢呼欲绝《促织》14.不久,一会儿。

【何】1.齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?《六国论》1.疑问代词。

译为“为什么、什么原因”。

2.豫州今欲何至?《赤壁之战》2.疑问代词。

译为“哪里、什么”。

译时,“何”要后置。

3.然则何时而乐耶?《岳阳楼记》3.疑问代词。

可译为“什么、哪”。

4.徐公何能及君也?《邹忌讽齐王纳谏》4.副词。

常表示反问,译为“为什么、怎么”。

5.至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!《伶官传序》5.副词。

表示程度深,译“怎么、多么、怎么这样”。

6.新妇车在后,隐隐何甸甸。

《孔雀东南飞》6.语助词,相当于“啊”。

7.信臣精卒陈利兵而谁何。

(检查盘问。

)《过秦论》7.通“呵”,喝问。

8. 【何如】以五十步笑百步,则何如《季氏将伐颛臾》8.表示疑问或反问,译为“怎么样”“怎么办”“为什么”。

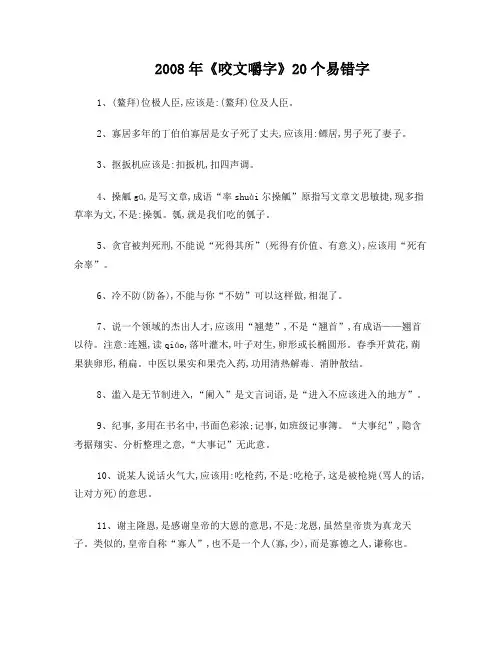

2008年《咬文嚼字》20个易错字1、(鳌拜)位极人臣,应该是:(鳌拜)位及人臣。

2、寡居多年的丁伯伯寡居是女子死了丈夫,应该用:鳏居,男子死了妻子。

3、抠扳机应该是:扣扳机,扣四声调。

4、操觚gū,是写文章,成语“率shuài尔操觚”原指写文章文思敏捷,现多指草率为文,不是:操瓠。

瓠,就是我们吃的瓠子。

5、贪官被判死刑,不能说“死得其所”(死得有价值、有意义),应该用“死有余辜”。

6、冷不防(防备),不能与你“不妨”可以这样做,相混了。

7、说一个领域的杰出人才,应该用“翘楚”,不是“翘首”,有成语——翘首以待。

注意:连翘,读qiáo,落叶灌木,叶子对生,卵形或长椭圆形。

春季开黄花,蒴果狭卵形,稍扁。

中医以果实和果壳入药,功用清热解毒﹑消肿散结。

8、滥入是无节制进入,“阑入”是文言词语,是“进入不应该进入的地方”。

9、纪事,多用在书名中,书面色彩浓;记事,如班级记事簿。

“大事纪”,隐含考据翔实、分析整理之意,“大事记”无此意。

10、说某人说话火气大,应该用:吃枪药,不是:吃枪子,这是被枪毙(骂人的话,让对方死)的意思。

11、谢主隆恩,是感谢皇帝的大恩的意思,不是:龙恩,虽然皇帝贵为真龙天子。

类似的,皇帝自称“寡人”,也不是一个人(寡,少),而是寡德之人,谦称也。

12、每况日下,不是“每况愈下”和“江河日下”的相加。

类似的,鱼龙混珠,也不是鱼龙混杂和鱼目混珠的相加。

举不胜数,不是举不胜举和数不胜数的相加。

2005年山东考过“日没途穷”,应该是“日暮途穷”。

13、成绩不菲,应该说成“成绩斐然”,价格“不菲”是对的。

14、值得可笑,“可”就有值得的意思。

15、削首示众,应该是:枭首示众。

16、三脚猫,可不要写成“三角猫”,猫会三角函数不成?17、她的微笑让人难以“释怀”,不对,用“忘怀”就对了。

18、唇枪舌战,应该是:唇枪舌剑。

19、碳烧咖啡,应该是:炭,木炭。

20、说犯罪分子把罗汉的佛像头锯下来,怕遭天谴,“振振有词”地念叨:“菩萨饶恕我们吧”,应该是:念念有词。

《庖丁解⽜》⽂⾔知识积累【重要实虚词梳理】庖(páo)丁厨师为替⽂惠君解⽜。

⼿之所 …的地⽅触,肩之所倚倚靠,⾜之所履名作动,鞋踩,膝之所踦(yǐ),砉(huā )然拟声词向通“响” 然,奏⼑騞(huō)然,莫不没有什么不中合乎⾳:合于《桑林》之舞,乃中《经⾸》之会⾳节,节奏。

⽂惠君⽈:“嘻,善哉!技盖通盍,怎样⾄此乎?” 庖丁释放下⼑对⽈:“⾂之所好者,道也;进乎超过技矣。

始⾂之主谓间助词,取独解⽜之时,所见⽆⾮没有不是⽜者;三年之后,未尝不曾见全⽜也。

⽅今副词性短语,相当于“现在、当今”之时,⾂以凭借神遇⽽表转折不以⽬视,官知器官的感知⽌⽽神欲精神⾏。

依顺着乎于,表对象天理⽜天然的⽣理结构,批击、坎⼤卻通“隙”,空隙,导顺着、循着⼤窾(kǔan)⾻节空⽳处,因顺着、依照其固然本来的样⼦、结构,技经⽀脉.经,经脉肯綮(qìng)肯:紧附在⾻上的⾁.綮:筋⾁聚结处之宾语前置标志未尝,⽽况更何况… ⼤軱(gū)股部的⼤⾻乎!良庖岁名作状,每年更⼑,割⽣割硬砍也;族众,指⼀般的庖⽉更⼑,折⽤⼑折⾻也。

今⾂之⼑⼗九年矣,所解数千⽜矣,⽽⼑刃若新发出于硎(xíng)磨⼑⽯。

彼节⾻节者有间间隙,⽽⼑刃者⽆厚;以⽆厚⼊有间,恢恢乎宽绰的样⼦其于游刃必有余地矣!是以⼗九年⽽⼑刃若新发于硎状语后置。

虽然虽然这样,每⾄于族指筋⾻交错聚结处,吾见其难为,怵(chù)然害怕的样⼦,这⾥指⼩⼼翼翼的样⼦为戒,视为⽌,⾏为迟。

动⼑甚微,謋(huò)然拟声词,形容⽜体⾻⾁分离已解,如⼟委地卸落,坠下.散落在地上。

提⼑⽽⽴,为之四顾看,为之踌躇满志志得意满;善善通“缮”,擦拭⼑⽽藏之。

” ⽂惠君⽈:“善哉!吾闻庖丁之⾔,得养⽣指养⽣之道焉。

”【⽂⾔现象积累】⼀、通假字1、砉然向然向通“响”2、技盖⾄此乎 盖通“盍”,何,怎样3、批⼤郤郤通“隙”,空隙4、技经肯綮之未尝技通“枝”,⽀脉5、善⼑⽽藏之善通“缮”,修治(擦拭)⼆、古今异义1、依乎天理(古义:机理今义:天然的道理)2、因其固然(古义:⽜体本来的结构今义:连词)3、虽然,每⾄于族(古义:虽然这样今义:转折关系连词)(古义:到今义:连词)4、吾见其难为(古义:难解今义:使⼈为难)5、所见⽆⾮⽜者(古义:没有不是今义:副词,只,不外乎)6、视为⽌,⾏为迟(古义:举⽌⾏动今义:受思想⽀配⽽表现出来的活动)三、词类活⽤1、⾜之所履(名作动,踩)2、良庖岁更⼑,割也;族庖⽉更⼑,折也。

勒在文言文中的意思●勒lè套在牲畜上带帽子的笼头:马~。

收住缰绳不使前进:悬崖~马。

强制:~令。

~索。

统率:~兵。

雕刻:~石。

~碑。

~铭。

●勒lēi用绳子等捆住和套住,然后用力拉紧:~紧。

方言,强制,逼迫。

〈名〉(1)(形声。

从革,力声。

从“革”,表示与皮革有关。

本义:套在马头上带嚼子的笼头)。

(2)同本义[bridle]。

勒,马头络衔也。

——《说文》勒面绩总。

——《周礼·巾车》案勒一具。

——《汉书·匈奴传》。

注:“马辔也。

”弓矢鞍勒。

——《后汉书·乌桓鲜卑传》缨辔贝勒。

——《仪礼·既夕礼》(3)又如:马勒;勒面(古代马面饰)。

(4)对数能量损失,中子能量损失的一种量度,等于中子初始能量与在慢化过程中任一点上能量之比的自然对数值[lethargy]。

(5)勒克司的简称(照度单位)[Lux]。

〈动〉(1)约束;收紧缰绳以止住马骡等或使马转身[restrain;rein in]。

勒骐骥而更驾兮,造父为我操之。

——《楚辞·九章·思美人》扬桴上陇坂,勒骑下平原。

——虞世南《出塞》(2)又如:勒马;勒帛(系帛作腰带);勒限(给一定的期限);勒口(套上带嚼口的笼头);勒子(妇女用的,由形如两片叶子连接起来的帽圈)。

勒(3)雕刻[carve]。

如:勒功(把记功文字刻在石上);勒石(刻字于石);勒铭(勒碑,勒石。

镌刻铭文);勒巧(把记巧文字刻在石上);勒碑。

(4)统率[command]。

勒兵,下令军中。

——《史记·魏公子列传》(5)又如:勒兵(治军,操练或指挥军队,陈兵。

检阅军队);勒卒(部署、操练士卒);亲勒六军(6)强迫;强制[compel;force]。

如:勒取(强行索取);勒迫(强迫);勒停(强制停止;勒令停职)。

明王铎《太子少保兵部尚书节寰袁公神道碑》:“寻,推公(袁可立)南户部尚书,因勒俾致仕。

”(7)割,划[cut]。

古文中扳的意思古文中随处可见的扳字,是汉字文化中一个很重要的概念。

在古文中,扳字含义蕴含着多种古书面文字上的艺术和思想。

这里讨论的是扳字在古文中的含义,以及它对读者的影响。

扳字是中国文学史上一种普遍的表现形式,它的出现与古代的文字技术有关。

在先秦、汉、魏、晋、隋、唐等历史时期,古代把中国文字从符号化的文字发展为梵文文字。

梵文文字是由符号、象形文字组成,是史前文字的发展。

扳字就是在这一时期出现的一种古代文字,是指以文字组成的文字。

它被用来表达文字中不同的意义,起到辩证的作用。

古代的文字表达方式有许多,比如楔形文字、文言文字、古文字、古诗文字等。

古文字是表达汉字文化的一种古老的表达方式,它的主要特点是它采用了押韵的方式来表达文字的意义,扳字作为文字的一部分,在古文中起到重要作用。

古文中的扳字是文字,它们的意义是什么呢?古文中扳字表达的意思有很多,比如勇敢、坚毅、诚实等等,这些都是古文中表达的思想和态度。

扳字在古文中也可以表达一种感情,比如古文中的“长若见”(扳字),它表达的是坚守的爱情,所以扳字表达的不仅仅是思想,也可以表达情感。

古文中的扳字对读者的影响也是非常大的,它可以使读者更加深入地理解古文中表达的文字,而不是直接看到文字就了解它的意思。

读者可以通过扳字来更深入地理解文字,也可以通过扳字来理解文字中隐含的思想。

扳字也会引起读者内心深处的感染和共鸣,让读者能够更加深刻地理解文字中所表达的思想和意义。

由此可见,扳字在古文中的意义是非常重要的,它不仅可以表达古文中的思想,而且还可以影响读者的思想,让读者更加深入地理解古文中所表达的思想和意义。

古文中的扳字也是古文文字之一,它们蕴含着深刻的文化和思想,让读者收获更多。

芣苢的文言句式注释(1)采采:采而又采。

芣苢(fúyǐ):植物名,即车前草,其叶和种子都可以入药,有明显的利尿作用,并且其穗状花序结籽特别多,可能与当时的多子信仰有关。

(2)薄言:发语词,无义。

这里主要起补充音节的作用。

(3)有:取得。

(4)掇(duō):拾取,伸长了手去采。

(5)捋(luō):顺着茎滑动成把地采取。

(6)袺(jié):一手提着衣襟兜着。

(7)襭(xié):把衣襟扎在衣带上,再把东西往衣里面塞裹。

译文繁茂鲜艳的芣苡呀,我们赶紧来采呀。

繁茂鲜艳的芣苡呀,我们赶紧圈起来。

繁茂鲜艳的芣苡呀,一片一片摘下来。

繁茂鲜艳的芣苡呀,一把一把捋下来。

繁茂鲜艳的芣苡呀,提起衣襟兜起来。

繁茂鲜艳的芣苡呀,掖起衣襟兜回来。

评析“芣苢”即车前草,这是当时人们采车前时所唱的歌谣。

《诗经》中的民间歌谣,有很多用重章叠句的形式,但像《芣苢》这篇重叠得如此厉害却也是绝无仅有的。

先以第一章为例:“采采”二字,以《诗经》各篇的情况而论,可以解释为“采而又采”,亦可解释为“各种各样”。

有人觉得用前一种解释重复过甚,故取第二种。

然而说车前草是“各种各样”的,也不合道理,应该还是“采而又采”。

到了第二句,“薄言”是无意义的语助词,“采之”在意义上与前句无大变化。

第三句重复第一句,第四句又重复第二句,只改动一个字。

所以整个第一章,其实只说了两句话:采芣苢,采到了。

这还罢了,第二章、第三章竟仍是第一章的重复,只改动每章第二、四句中的动词。

也就是说,全诗三章十二句,只有六个动词——采、有、掇、捋、袺、襭——是不断变化的,其余全是重叠,这确实是很特别的。

“膈应”还是“硌硬”?“膈应”还是“硌硬”?杨新安“膈应”和“硌硬”是⼀组异形词,为笔者所在地的吴⽅⾔(可能还兼属其他⽅⾔),义为“讨厌”。

《现代汉语词典》(以下简称《现汉》)第6、7版(2012—2016)出条【硌硬】;《现代汉语规范词典》(以下简称《规范词典》)第1⾄3版(2004—2014)则截然不同,出条【膈应】。

你认同哪个?《现汉》第6、7版【硌硬】ɡè·yinɡ〈⽅〉①形讨厌;腻味:⼼⾥~得慌。

②动使讨厌;使腻味:这种事⼉特别~⼈。

“硌”另见luò。

《规范词典》第1⾄3版膈ɡè[膈应]ɡèyinɡ动〈⼝〉讨厌;恶⼼w⼀闻见这种⽓味⼉,⼼⾥就~|快把这只死耗⼦弄⾛,别~我。

“膈”另见ɡé。

北⼤语料库硌硬2膈应4我认同《现汉》出条的【硌硬】。

从词形来看,【硌硬】都是“⽯”部,词形和谐,易读易写易记。

“硌”字虽是多⾳字,但常读⾳就是本词所读的ɡè,与其声符“各”的⼀般读⾳⼀致,所以容易读准字⾳。

从词义这个灵魂来看,“硌”字常⽤在“硌脚”和“硌⽛”等词语⾥,都是抵触到某“硬”物⽽令⼈讨厌、产⽣不舒服的感觉。

合成词【硌硬】,其基本义与单独的“硌”字显然密切相关,所以该词写作【硌硬】⽐较⾃然得体。

⽽《规范词典》所出条的【膈应】,从形⾳义各⽅⾯来看,则不如《现汉》出条的【硌硬】服眼,读写起来因此都较难。

特别是“膈”字,⼀般读作第⼆声ɡé,⽽在该词⾥则反常破读成第四声ɡè,为此容易读错,妨碍会话交流。

此外,“膈”的形义也⽐“硌”字费解,且较难写。

在《现汉》⾥,“膈”字为单⾳字ɡé,常⽤于动物解剖学的“膈膜”中,都是跟“⾁体”有关的“⽉”部,词义显豁,解读没问题。

⽽让“膈”⽤在破读的【膈应】词⾥,表达“讨厌”这个意义,就多少有点⼉费解吧。

⽽且《规范词典》把表达“讨厌”这个意义的词定为【膈应】,使“膈”字成为多⾳字,显然还增加了它的学习难度。