中建史佛光寺

- 格式:ppt

- 大小:4.64 MB

- 文档页数:1

1937年7月5日,抗日战争爆发前夕,梁思成、林徽因二位先生等人确定山西五台山佛光寺东大殿建于唐代,打破了此前日本人关于中国已无唐代木建筑的谬论,让这座中国古代建筑第一瑰宝重新走入世人视野。

83年后的同一天,由清华大学与山西省文物局联合主办的“人文清华”讲坛特别节目《穿越时间的距离,跟随梁思成、林徽因探寻中国古代建筑》第四场收官之作《千年一寺看佛光》,在佛光寺隆重开讲,梁思成再传弟子、清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆馆长刘畅带领大家走进千年古刹,追忆先贤,重回宏伟大唐。

直播中,188万网友一起欣赏了这座中国古代建筑第一瑰宝。

佛光寺是梁林一生中最重要的发现1922年,日本学者就来过佛光寺,不过他们并没有发现这是唐代建筑。

1932年,日本学者关野贞以异常肯定的口气宣称中国已经没有唐代木构建筑,只有日本有。

但梁思成等人一直抱着“国内殿宇必有唐构的信念”,自中国营造学社成立,走遍十余省,研究了千余处建筑遗迹,终于在佛光寺得偿所愿。

1937年7月5日,梁思成、林徽因等人确认佛光寺东大殿由长安贵族女子宁公遇捐资建于唐大中十一年(公元857年),是唐代官式建筑的典型代表。

日本学者武断的结论在卢沟桥事变前两日因佛光寺东大殿的发现遭到颠覆。

这也成为梁林一生中最重要的发现。

梁思成名篇《记五台山佛光寺的建筑》的诞生,也写得一波三折。

抗战全面爆发后,为保护佛光寺的测稿,他把东西寄在天津的英国银行后不断南迁,最后到了四川李庄。

贫病交加中,梁思成在极其艰苦的环境中完成了恢弘的《中国建筑史》。

存在天津的佛光寺测稿因为被水浸泡,险些毁于一旦,多亏中国营造学社创始人朱启钤老先生帮忙找人把水泡过的底片晒干,又把一些资料重抄了寄过去,梁思成才得以在1944年完成这一名篇,为后人研究佛光寺留下了第一手的宝贵资料。

在现场,刘畅和该节目制片人、清华大学新闻与传播学院教授张小琴表示,梁林等中国营造学社前辈们筚路蓝缕,以学术报国的赤子之心令人感佩不已,将特别节目的收官之作选在佛光寺,也是在向先贤致敬。

佛光寺东大殿介绍

佛光寺东大殿,又称释迦牟尼大殿。

位于山西省原平市北郊

十公里处的佛光山上,是全国重点文物保护单位。

佛光山原名紫金山,是我国佛教四大名山之一,早在北魏时

期就有“普天之下,惟寺是尊”的记载。

唐贞观十九年(公元

645年),玄奘法师从长安出发前往印度取经,途径山西、陕西、河南等地,在洛阳龙门山云门寺时,见此处“山高地险”、“诸山

皆隐”,便在此建寺,取佛经中的“法藏”、“般若”二字命名为“法光”。

此后历代均有修葺。

明正统年间(公元1436~1449年)改为大雄殿,以供奉释迦牟尼佛。

佛光寺东大殿依山而建,平面

呈长方形,南北长20米,东西宽17米,总高28.8米。

全殿以

木制结构为主,建筑面积1220平方米。

佛光寺东大殿平面呈长方形,面阔七间、进深三间(单檐歇

山顶),高28.8米。

殿内的主尊释迦牟尼佛为弥勒菩萨与韦驮菩

萨的化身。

佛身后是西方三圣像。

—— 1 —1 —。

山西佛光寺简介和历史介绍

佛光寺位于山西朔州市应县城南35公里处的崇福镇南3公

里的黄崖山上,是全国最早的木构建筑,被誉为“中国北方第一佛”。

佛光寺始建于北齐天保年间(550-557),唐武宗会昌年间(841-846)重修。

元、明、清三代也都有维修,现保存较好的

是清朝康熙二十年(1681)至同治六年(1867)的建筑。

佛光寺座北朝南,由山门、天王殿、大雄宝殿、舍利塔等组成。

整个建筑布局严谨,设计合理,造型优美,其特点是前朝后寝。

山门内为天王殿,殿内为弥勒佛和四大天王像,是整座寺庙的中心建筑。

天王殿前两侧的厢房叫钟鼓楼,为寺院附属建筑。

佛光寺寺内有珍贵文物唐铜佛、唐玉佛、金佛及元代佛牙舍利等。

佛光寺院内还有唐代古柏和明代柏树各十余株,其中最古老的一株树龄约一千七百余年,树身已有碗口粗。

主柏为隋代所植,树龄在千年以上,现存树身约两丈余高,胸围四丈有余。

—— 1 —1 —。

佛光寺佛光寺占地面积34000平方米,坐东向西,地形东高西低。

东、西、北三面环山,惟西向开阔。

整座寺院布局疏朗,排列有序,松柏苍翠,殿宇巍峨,环境十分清雅。

它坐落于豆村镇东北四公里的佛光山腰,西南距五台县城32公里,东北距台怀镇约34公里。

目前享誉世界的佛光寺东大殿,是唐宣写法大中十一年(公元857年),由佛门弟子宁公遇女施主出资,愿诚和尚主持修建的。

佛光寺历史悠久,规模宏伟,是五台山保存最好的古寺。

1937年初夏,梁思成、林徽茵等四位教授,兴致勃勃来到五台山。

在此之前,他们在敦煌浩如烟海、绚丽多彩的壁画中,发现一幅五台山图,引起很大的兴趣。

画面上,游人不绝,古刹林立。

他们几个指点着那些较为熟悉的寺院面貌,便了现了一座以前并未见到过的宝塔……为寻此塔,他们在五台山辗转访问一些寺庙后,来到了佛光寺,欣喜地发现,在东大殿南侧有一座砖塔,与敦煌壁画上所发现的那座塔一模一样。

更让他们惊喜的是:整个佛光寺都是一个古代艺术的“新大陆”,特别是东大殿。

梁思成凭学识和经验断定这大殿属于唐代建筑。

为了找到确凿证据,在寺院僧众的帮助下,他们在殿内搭架,梁思成、林徽茵夫妇登上架顶,由林徽茵端着水盆,梁思成用毛巾蘸上水擦拭,终于在大殿左右四梁下方,拭去千年尘封,现出几条字迹清晰、功力浑厚的唐人墨迹,如:“敕河东节度观察个置等使检校工部尚书兼御史大夫郑”、“功德主上都送供女弟子宁公遇”等。

经过测量绘图、现场笔录,梁思成回到北京后定出了题为《记五台山佛光寺的建筑——荟萃一寺的魏齐唐宋四个孤例;荟萃一殿的唐代四种艺术》的论文。

文章发表之后,轰动了中外建筑学界。

佛光寺从此不仅是属于中国,也是属于世界的了。

这里的建筑、塑像、壁画、墨迹被称为佛光寺四绝。

佛光寺东西长而南北窄,故寺院布局以东西轴线为通道,将众多主要建筑基本集中于高低层叠、左右对称的三个庭院之内,使整座寺院条理清晰,布局井然。

第一院北侧为文殊殿,南侧为伽蓝殿,西面是天王殿。

山西五台山佛光寺简介

佛光寺位于中国山西省忻州市五台县五台山脉上,是中国著名的佛教寺庙之一。

寺庙建于公元68年,已有两千多年的历史。

这座寺庙集佛教文化、建筑艺术和自

然景观于一体,被誉为中国五台山的明珠。

佛光寺占地面积广阔,建筑群主要有三个部分:前寺、中寺和后寺。

前寺是佛

光寺最重要的部分,也是朝拜和礼佛的主要场所。

寺庙内有许多古老的佛塔、殿堂和佛像,其中最著名的是重檐五层木塔,高达53米,是五台山的象征之一。

在佛光寺的中寺区域,游客可以欣赏到许多古老的建筑和精细的雕刻艺术。

中

寺内有七孔石桥,其设计独特,堪称建筑奇迹。

此外,游客还可以参观到脍炙人口的释迦牟尼佛铜像,高达17.14米,堪称佛教造像艺术的杰作。

后寺是佛光寺的重要组成部分,供奉着众多的佛像。

寺内的山门是一座宏伟的

建筑,以融合了汉、藏、回民三种建筑风格而闻名。

后寺也被称为“观音院”,供奉着观音菩萨的佛像,深受信众和游客的敬仰。

除了寺庙建筑,佛光寺周围的自然风光也是其魅力之一。

五台山是中国最佳的

避暑胜地之一,环境优美,空气清新。

寺庙周围有丰富的植被和壮丽的山景,每年吸引着大量的游客和香客前来观赏。

佛光寺以其悠久的历史、宏伟的建筑和美丽的自然景观而闻名于世。

它不仅提

供了一个宁静的寺庙环境,还是了解佛教文化和历史的理想之地。

无论信仰宗教与否,旅游者都能在佛光寺感受到一种宁静与平和的氛围,从而得到身心的放松和平静。

佛光寺大殿介绍嘿,大伙儿,今儿咱们来聊聊那让人心生敬畏又倍感亲切的佛光寺大殿。

这地儿,简直就是古代建筑里的一朵奇葩,美得让人心醉,又庄重得让人不敢大声喘气。

一踏进佛光寺的门槛,你就像是穿越了时空隧道,一下子回到了那个古色古香的年代。

那大殿啊,就像是位历经沧桑却依旧风华正茂的老者,静静地矗立在那儿,用它的每一砖每一瓦,讲述着千年的故事。

你瞅瞅那屋顶,简直就是一片金色的海洋,阳光一照,金光闪闪,耀眼得让人眼睛都眯成了一条缝。

那琉璃瓦,一块块排列得整整齐齐,就像是给大殿穿上了一件华丽的龙袍,让人一看就知道,这可不是一般的地儿。

再瞅瞅那柱子,嘿,粗得跟大象腿似的,一根根直插云霄,稳稳当当地撑起了整个大殿。

这些柱子啊,就像是佛光寺的守护神,历经风吹雨打,依然屹立不倒,守护着这片净土。

走进大殿,一股子庄严的气息扑面而来,让人不由自主地放慢了脚步,连说话的声音都小了几分。

大殿里头,供奉着佛祖的塑像,那佛像啊,面带微笑,慈眉善目,就像是能洞察人心似的。

你站在佛像前,心里头那些个烦心事儿,好像都烟消云散了,整个人都变得轻松起来。

大殿的墙壁上,还画着各种精美的壁画,那些画啊,色彩斑斓,栩栩如生,就像是真的一样。

你仔细瞧瞧,还能看出画里的人儿在动呢。

这些壁画啊,不仅美化了大殿,还让人们了解到了古代人们的生活和信仰。

说到佛光寺大殿啊,不得不提的就是它的建筑艺术了。

这大殿啊,采用的是传统的木结构建筑方式,不用一颗钉子,全靠榫卯结构连接在一起。

这种建筑方式啊,不仅坚固耐用,还体现了古代工匠们的聪明才智和精湛技艺。

最让人称奇的是啊,这大殿历经千年风雨侵蚀和多次地震的考验,竟然还能完好无损地保存下来。

这简直就是个奇迹啊!每次想到这里啊,我都忍不住要对那些古代工匠们竖起大拇指,说一声:“你们真是太牛了!”总的来说啊,佛光寺大殿就是一处让人心生敬畏又倍感亲切的圣地。

它不仅仅是一座建筑那么简单啊,它更是一种文化的传承和信仰的象征。

每次来到这里啊,我都能感受到一种莫名的力量在激励着我前行。

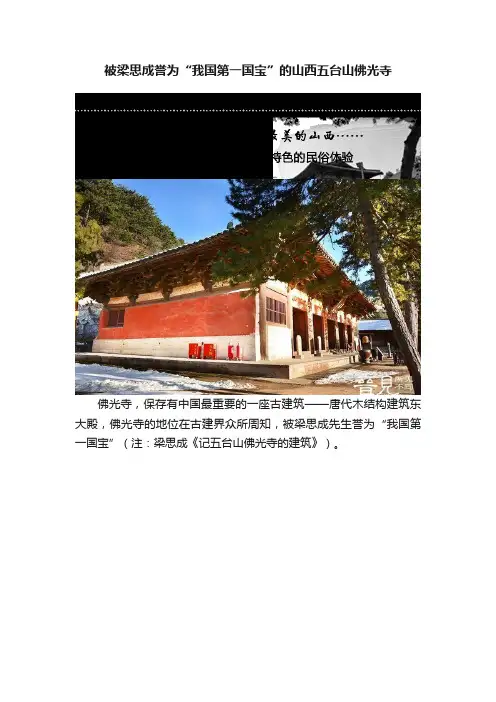

被梁思成誉为“我国第一国宝”的山西五台山佛光寺佛光寺,保存有中国最重要的一座古建筑——唐代木结构建筑东大殿,佛光寺的地位在古建界众所周知,被梁思成先生誉为“我国第一国宝”(注:梁思成《记五台山佛光寺的建筑》)。

佛光寺位于五台山台外,坐落在五台县豆村镇佛光新村后的山崖之前。

寺宇规模较大,但是和五台山台怀镇大寺相比的话,还是规模较小。

按照资料,佛光寺曾经为五台山“古十寺”之一(注:宋·延一《广清凉传·五台境界寺名圣迹六》),那么现存的规模显然不是佛光寺原状,在佛光寺鼎盛时期的盛况,我们已不得而知。

山门前的油松粗壮,枝丫似虬,与山门及照壁相映成趣,是游客到了佛光寺看到的第一幅画面。

进入山门,整个佛光寺尽收眼底,正面的东大殿坐落在高高的山崖之上,绿树掩映,左侧的文殊殿宏大古朴,这两座建筑是佛光寺最重要的建筑,也是佛光寺最重要的看点。

庭院中间耸立着古老的唐代经幢,因为林徽因与之合影的照片网络上随处可见而名扬天下。

经幢(chuáng),中唐以后出现,盛行于两宋,因刻有经文而得名,经幢上一般刻《佛顶尊胜陀罗尼经》,因《佛顶尊胜陀罗尼经》“能净一切恶道,能净除一切生死苦恼”,所以人们把它刻在经幢之上。

佛光寺两通唐代经幢都是刻的此经。

佛光寺唐乾符四年经幢佛光寺唐大中十一年经幢庭院内的经幢雕刻于唐乾符四年,乾符四年,公元877年,“乾符”唐僖(xī)宗李儇(xuān)的年号。

唐僖宗李儇是唐懿宗李漼(cuǐ)的第五子,唐懿宗李漼是唐宣宗李忱(chén)长子,佛光寺东大殿建于唐宣宗李忱(chén)大中十一年。

而唐僖宗李儇之弟唐昭宗李晔(yè)在天祐元年(904)被朱温所弑,唐朝实际已亡,虽然后面有唐哀帝李柷(zhù)在位三年,但唐哀帝李柷就和他的名字“柷”一样,实际就是个演戏的,形同虚设,只是朱温篡(cuàn)唐的一个跳板而已。

乾符四年,已是唐王朝的黄昏时分了!文殊殿,重修于金天会十五年,公元1137年。

佛光寺东大殿赏析800字文章佛光寺东大殿建于公元857 年,建成时唐代已经持续了239 年相对稳定的社会大一统局面,并积淀下了制度化的建造体系。

在《中国古代木结构建筑技术( 战国-北宋)》一书中,陈明达先生将从隋到北宋的中国建筑木构形式总结为海会殿形式、佛光寺形式、奉国寺形式3 种。

他认为佛光寺形式结构的特征是:“1) 每座建筑的全部结构,虽然仍是按间椽原则构成的,但同时又可以按水平方向划分为层次,逐层制作安装。

单层建筑有3 个构造层,最下是柱网,中间是铺作,上层是屋架;2) 每一构造层都是一个整体;3) 每一构造层的中心可以做成空筒。

”他用纵架横架的解读方式对中国建筑木结构形式的变化进行了总结。

并指出“纵架横架相互结合,构成一个整体的铺作构造层,……外表看来成朵的铺作,不过是纵架和横架的结合点”[1]41。

对于陈明达先生总结的“佛光寺形式”结构,有几点可予以强调:第一,铺作层是由尺度较小的木料交错咬合拼搭起来的整体结构。

之所以要将此层在垂直方向独立,让它通过栌斗放置在柱顶,主要原因之一是避免让这层结构与大断面的柱有榫接关系。

要是小木料与柱有榫接点的话,交接节点受外力破坏时,小木料会首先被损坏,从而导致建筑结构整体性受到影响。

栿在铺作层中属于断面较大的木料。

为了控制栿的断面以保证结构整体性,此层主体部分中只能用进深不超过两椽的乳栿,使其被容纳进由小木料构成的铺作结构层。

第二,从平面上看这个结构形式由特殊柱网形式构成,以保证结构强度。

如上一点所述,由于铺作层主体部分进深不超过两椽,这种两椽的进深关系自然反映在平面上。

对于大型建筑来说,平面中出现的是一个外围两椽进深的环通带,暂称它为加强带,也就是金箱斗底分槽方式中的外槽。

对于小型建筑来说,则要通过调整椽距及开间关系,以适应这个组合关系。

第三,这套结构的最大特征之一不是实现跨度,而是用来起楼。

传统上起楼是以平座的方式将平座及殿身结构层层垒起实现的。

从具有夯土内芯的北魏永宁寺土木结构塔及云冈石窟中表现出的塔的结构形态来看,在佛光寺大殿建成的300 多年前,这套体系不存在或不普及。

佛光寺斗拱介绍

佛光寺位于河南省南阳市宛城区,是中国佛教的发源地之一。

始建于北魏太和年间(公元493年-498年),至今已有1500多年的历史。

它是佛光寺建筑艺术的精华,也是中国现存最古老、最

完整、最有价值的木结构建筑。

佛光寺斗拱按其所处位置分为前檐斗拱、前檐和檐柱之间的

斗拱和檐柱之后的斗拱三大类。

前檐斗拱群的作用是支撑屋檐,

使建筑能自由开合。

它在佛光寺内起着承重、装饰和分隔空间的

作用,是佛光寺最重要的建筑构件之一。

佛光寺建筑艺术的精华,主要集中在这三个部位:檐柱之间

的斗拱,出檐较深的斗拱,以及檐柱之后的斗拱。

它在结构上有

三个作用:首先,支撑着建筑物表面结构,使其与周围环境协调

一致;其次,承受着水平拉力和弯矩作用,承担着水平力和弯矩;此外,还起着分隔空间、加强空间层次感和装饰效果的作用。

佛光寺有很多建筑构件上都有一种奇特的装饰形式,它不是

用色彩来装饰建筑物表面结构,而是用构件本身所具有的不同形

式来装饰建筑物表面结构。

—— 1 —1 —。

中建史名词解释整理(1)1概要安济桥:负责建造此桥的匠人是李春,位于河北赵县,是世界上最早出现的敞肩拱桥(或空腹拱桥),大拱由28道石券并列而成,跨度达37m,这种空腹拱桥不仅可减轻桥的自重,而且能减少山洪对桥身的冲击力,在技术和造型上达到了很高的水平。

样式雷:清代宫廷建筑的设计由“样式房”承担,在样式房中供劳时间最长的是雷氏家族,人称“样式雷”,雷发达为第一代。

都料:掌握设计与施工的民间技术人员,专业技术熟练,专门从事公私房屋的设计与现场施工指挥,并以此为生。

“都料”的名称直到元朝仍在沿用。

《营造法式》:木架建筑采用古典的模数制1.作者为北宋的李诫,该书的性质是政府法规,建筑工程预算定额,以方便施工和管理2主要内容:A、总结过去经验,确立模数化的设计制度(材契制)B、共三十四卷,分壕寨和石作、大木作、小木作、雕作、旋作、锯作、竹作、瓦作、泥作、彩画作、砖作、窑作C、涉及制度,功限,料例,图样等内容3对后世的影响:A、使中国建筑走向装饰化等级化B、限制了以后的发展《考工记》齐国(成即书于战国)官书,我国现知最早述及建筑以及都城规划的专门文献,(也是目前所见年代最早的手工业技术文献)分为攻木之工、攻金之工、攻皮之工、设色之工、刮摩之工、抟埴之工6部分。

(木工、金工、皮革、染色、刮磨、陶瓷等六大类30个工种的内容,该书在建筑史,城市规划史,、工艺美术史和文化史上都占有重要地位。

)二里头一号宫殿(图示):1位于河南偃师,是夏末都城——斟寻鄩遗址中最大的一处宫殿2其夯土台残高约80cm,南北约108m,东西约100m。

3,夯土台上有面阔8间的殿堂一座,周围有回廊环绕,南面有门的遗址。

4,反应了我国早期封闭庭院(廊院)的,面貌。

5这所建筑遗址是至今发现的我国最早的规模较大的木架夯土建筑和庭院的实例。

燕尾榫:2城市里坊制:1承传于西周时期的闾里制度,是中国古代主要的城市和乡村规划的基本单位与居住管理制度的复合体。

佛光寺观后感在历史的长河中,总有一些瑰宝历经岁月的洗礼,依然闪耀着独特的光芒,佛光寺便是其中之一。

当我踏入佛光寺的那一刻,仿佛穿越了时空,走进了一个古老而神秘的世界。

佛光寺位于山西省五台县的群山之中,远离尘嚣,宁静而庄严。

这座始建于唐代的古寺,承载着千余年的历史与文化,是中国古代建筑艺术的杰出代表。

刚到寺前,首先映入眼帘的是古朴的山门。

山门虽然不大,但却透着一种沉稳和庄重。

门上的匾额,字迹虽已模糊,但仍能感受到岁月的痕迹。

走进山门,眼前是一个宽敞的庭院,地面的石板被岁月打磨得光滑而温润。

庭院四周,古木参天,枝叶交错,仿佛在诉说着过去的故事。

沿着青石铺就的小路前行,便来到了大殿。

这座大殿,是唐代建筑的杰作,其规模宏大,气势雄伟。

抬头望去,屋顶的坡度平缓而舒展,屋檐高挑,给人一种开阔而大气的感觉。

殿内的柱子粗壮而挺拔,支撑着巨大的屋顶,仿佛是顶天立地的巨人。

柱子上的彩画虽然已经褪色,但依稀能看出当年的精美。

佛像庄严肃穆,慈悲的目光俯瞰着众生。

在佛像前,我不禁心生敬畏,仿佛能感受到千年前信徒们的虔诚。

大殿的建筑结构精巧绝伦,充分体现了唐代工匠的高超技艺。

斗拱硕大,层层叠叠,如同一朵朵盛开的莲花,既美观又起到了支撑的作用。

梁枋之间的榫卯结构紧密相连,没有一颗钉子,却能历经千年而不倒,让人不禁感叹古人的智慧。

墙壁上的壁画,虽然部分已经残缺,但仍能从残存的部分中领略到其艺术的魅力。

色彩鲜艳,线条流畅,人物形象生动,仿佛在讲述着一个个古老的传说。

在佛光寺中漫步,每一处细节都让我感受到历史的厚重。

石狮子蹲守在门前,威风凛凛;雕花的窗户精致而细腻;台阶上的青苔,见证了岁月的变迁。

这里的一砖一瓦,一草一木,都仿佛在向人们诉说着过去的辉煌。

与现代建筑相比,佛光寺的建筑风格更加注重与自然的融合。

它没有高大的围墙将自己与外界隔绝,而是与周围的山川树木融为一体。

寺庙的布局也遵循着自然的规律,错落有致,毫不突兀。

这种与自然和谐共处的理念,在当今社会显得尤为珍贵。

佛光寺发现的题记一、历史背景佛光寺位于中国山西省五台山境内,是一座历史悠久的佛教寺庙。

据史书记载,佛光寺始建于北魏时期,历经多次毁坏与重建。

然而,对于佛光寺的确切建造年份,存在不同的看法,一直没有定论。

直到20世纪初,学者们才发现了一块题记,为确定佛光寺的建造年份提供了关键证据。

二、建筑风格佛光寺的建筑风格独特,融合了唐代建筑的风格和特点。

寺庙内的建筑布局严谨,结构精巧,展现了中国古代建筑的卓越技艺。

题记所在的墙壁上,还保留着一些壁画,这些壁画具有极高的艺术价值,反映了唐代壁画的风格和特点。

三、文化意义佛光寺题记的发现,具有重要的文化意义。

题记记录了佛光寺建造的时间和背景,为我们了解唐代佛教文化、建筑艺术以及历史背景提供了宝贵的资料。

此外,题记还反映了当时社会的信仰、风俗和文化特点,对于研究中国历史文化具有重要意义。

四、题记内容题记的内容简短明了,记录了佛光寺的建造年份和背景。

题记中提到,佛光寺始建于唐大中十一年(公元857年),由一位名为“愿广”的僧人主持建造。

这一发现为确定佛光寺的确切建造年份提供了有力的证据,也纠正了长期以来关于佛光寺建造年份的争议。

五、发现过程题记的发现颇具传奇色彩。

在20世纪初的一次考古调查中,学者们无意间在佛光寺内的一堵墙上发现了一块石碑。

经过仔细辨认,他们发现石碑上刻有一段文字,即后来被证实为佛光寺的建造题记。

这一发现引起了学术界的广泛关注,为研究佛光寺的历史和文化提供了重要的线索。

六、学术价值佛光寺题记的发现具有重要的学术价值。

首先,题记为我们提供了佛光寺确切的建造年份,解决了历史上的争议。

其次,题记的内容为我们了解唐代佛教文化、建筑艺术以及当时的社会背景提供了宝贵的资料。

最后,题记的发现对于研究中国历史文化的发展和演变具有重要意义,丰富了我们对中国古代文化的认识和理解。

东大殿(修建者:愿诚和尚)东大殿是现存的三座唐代木构殿堂型构架建筑中规模最大的,现存唐代中最古老、最典型的实例。

大殿构架由屋深柱网、铺作层和屋顶梁架三部分叠加而成,七铺作斗拱纵横恣肆,威压四方,是现存中国古建筑中斗拱挑出层数最多、距离最远的一个实例,也是我国集唐代建筑、彩塑、壁画、题记、经幢于一殿的孤例。

佛光寺东大殿在脊檩下仅用叉手,是现存古建筑使用这种做法的孤例。

东大殿作为唐代建筑的典范,形象地体现了结构和艺术的高度统一,简单的平面,却有丰富的室内空间。

大大小小、各种形式的上千个木构件通过榫卯紧紧地咬合在一起,构件虽然很多但是没有多余的、没用的。

而外观造型则是雄健、沉稳、优美,表现出唐代建筑的典型风格。

东大殿面阔七开间,进深八架椽,单檐四阿顶,虽然经过多次修葺,大体仍保持唐代原来面貌。

东大殿由内外两圈柱组成平面柱网,内外柱等高,檐柱有侧脚及升起。

檐口曲线平缓,出檐深远。

斗栱尺度雄大,形式古朴。

脊槫下不施侏儒柱,仅用叉手,是现存已发现古代木建筑中的构造孤例。

殿内遗有释迦、弥勒、普贤、观音等唐代塑像,以及唐、宋壁画和题记。

东大殿坐东朝西,最东的高地高出前部地面约十二三米。

大殿面阔为七间,长为34米;进深为四间,长为17.66米;单檐庑殿顶。

殿内设有一圈内柱,后部设有“扇面墙”。

由内外两圈柱子形成“回”字形的柱网平面,称为“金厢斗底槽”。

整个构架由回字形的柱网、斗拱层和梁架三部分组成,这种水平结构层组合、叠加的做法是唐代殿堂建筑的典型结构做法。

佛光寺平面图大殿屋面坡度较平缓,举高约1/4.77。

正脊及檐口都有升起曲线,屋面筒瓦虽是后代所铺,但鸱尾式样及叠瓦脊仍遵旧制。

柱高与开间的比例略呈方形,斗拱高度约为柱高的1/2。

粗壮的柱身、宏大的斗拱再加上深远的出檐,都给人以雄健有力的感觉。

东大殿建在低矮的砖台基上,平面柱网由内外二圈柱组成,这种形式在宋《营造法式》中称为“金厢斗底槽”。

内外柱高相等,但柱径略有差别。