高考语文 热点题型和提分秘籍 专题14 理解与现代汉语不同的句式和用法(解析版)1

- 格式:doc

- 大小:510.00 KB

- 文档页数:62

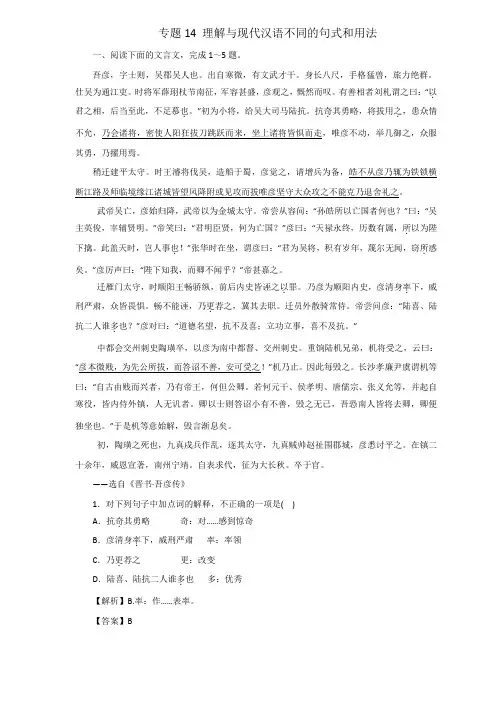

专题14 理解与现代汉语不同的句式和用法一、阅读下面的文言文,完成1~5题。

吾彦,字士则,吴郡吴人也。

出自寒微,有文武才干。

身长八尺,手格猛兽,旅力绝群。

仕吴为通江吏。

时将军薛珝杖节南征,军容甚盛,彦观之,慨然而叹。

有善相者刘札谓之曰:“以.君之相,后当至此,不足慕也.。

”初为小将,给吴大司马陆抗。

抗奇.其勇略,将拔用之.,患众情不允,乃会诸将,密使人阳狂拔刀跳跃而来,坐上诸将皆惧而走,唯彦不动,举几御之,众服其勇,乃擢用焉。

稍迁建平太守。

时王濬将伐吴,造船于蜀,彦觉之,请增兵为备,皓不从彦乃辄为铁锁横断江路及师临境缘江诸城皆望风降附或见攻而拔唯彦坚守大众攻之不能克乃退舍礼之。

武帝吴亡,彦始归降,武帝以为金城太守。

帝尝从容问:“孙皓所以亡国者何也?”曰:“吴主英俊,宰辅贤明。

”帝笑曰:“君明臣贤,何为亡国?”彦曰:“天禄永终,历数有属,所.以为陛下擒。

此盖天时,岂人事也.!”张华时在坐,谓彦曰:“君为吴将,积有岁年,蔑尔无闻,窃所.惑矣。

”彦厉声曰:“陛下知我,而卿不闻乎?”帝甚嘉之。

迁雁门太守,时顺阳王畅骄纵,前后内史皆诬之以.罪。

乃彦为顺阳内史,彦清身率.下,威刑严肃,众皆畏惧。

畅不能诬,乃更.荐之,冀其去职。

迁员外散骑常侍。

帝尝问彦:“陆喜、陆抗二人谁多.也?”彦对曰:“道德名望,抗不及喜;立功立事,喜不及抗。

”中都会交州刺史陶璜卒,以彦为南中都督、交州刺史。

重饷陆机兄弟,机将受之,云曰:“彦本微贱,为先公所拔,而答诏不善,安可受之!”机乃止。

因此每毁之。

长沙孝廉尹虞谓机等曰:“自古由贱而兴者,乃有帝王,何但公卿。

若何元干、侯孝明、唐儒宗、张义允等,并起自寒役,皆内侍外镇,人无讥者。

卿以士则答诏小有不善,毁之.无已,吾恐南人皆将去卿,卿便独坐也。

”于是机等意始解,毁言渐息矣。

初,陶璜之死也,九真戍兵作乱,逐其太守,九真贼帅赵祉围郡城,彦悉讨平之。

在镇二十余年,威恩宣著,南州宁靖。

自表求代,征为大长秋。

高三语文理解与现代汉语不同的句式和用法2010年高考安徽卷语文复习系列教案理解与现代汉语不同的句式和用法教学目标:理解与现代汉语不同的句式和用法教学重难点:掌握古汉语特殊句式,理解词类活用教学方法:点拨讨论练习教学步骤:【考点简说】"理解与现代汉语不同的句式和用法"的能力层级为B级。

不同的句式主要有判断句、被动句、倒装句、省略句、固定句式等。

不同的用法主要指词类活用。

词类活用是指某些实词在特定的语言环境中,临时具有的某种新的语法功能。

词类活用主要有名词的活用、形容词的活用和动词的活用。

【命题规律】近年来,这一考点的考查类型有两类,一类是理解文言词语涉及词类活用;一类是翻译文言句子涉及特殊句式用法。

高考命题中,句式往往是单独命制选择题或隐含在文言文主观翻译题中作为"采分点",从命题的技术处理层面来讲,后一种的可能性更大。

2005年浙江、重庆、北京单独设题考查,2006年的北京、浙江、广东单独设题考查。

设题的方式有:①判断省略成分的正误;②选出与题干有相同的句式特点的项;③选出句式特点相同的项;④判断句式的相同与不同;⑤通过翻译句子和断句考查对文言句式的理解等。

【知识梳理】一、文言句式(一).判断句所谓判断句,就是以名词、代词或名词性短语为谓语对主语进行判断的句式。

其常见的形式有以下几种:1."......者,......也""......,......也""......,......者也""......者,......""......者,......者也""......,......"等形式。

如:"廉颇者,赵之良将也。

"[练习] 列说我们学过的文言文中的此类判断句。

(句数在3句以上)2.采用副词"乃""即""则""皆""是""诚""为"等表示判断。

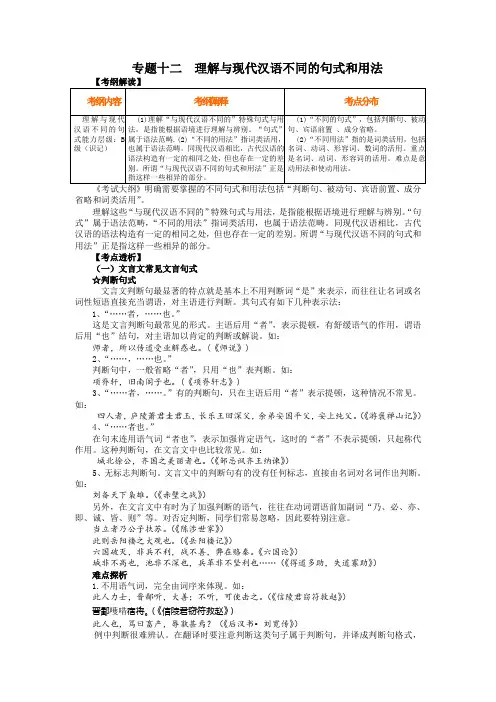

专题十二理解与现代汉语不同的句式和用法省略和词类活用”。

理解这些“与现代汉语不同的”特殊句式与用法,是指能根据语境进行理解与辨别。

“句式”属于语法范畴,“不同的用法”指词类活用,也属于语法范畴。

同现代汉语相比,古代汉语的语法构造有一定的相同之处,但也存在一定的差别。

所谓“与现代汉语不同的句式和用法”正是指这样一些相异的部分。

【考点透析】(一)文言文常见文言句式☆判断句式文言文判断句最显著的特点就是基本上不用判断词“是”来表示,而往往让名词或名词性短语直接充当谓语,对主语进行判断。

其句式有如下几种表示法:1、“……者,……也。

”这是文言判断句最常见的形式。

主语后用“者”,表示提顿,有舒缓语气的作用,谓语后用“也”结句,对主语加以肯定的判断或解说。

如:师者,所以传道受业解惑也。

(《师说》)2、“……,……也。

”判断句中,一般省略“者”,只用“也”表判断。

如:项脊轩,旧南阁子也。

(《项脊轩志》)3、“……者,……。

”有的判断句,只在主语后用“者”表示提顿,这种情况不常见。

如:四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

(《游褒禅山记》)4、“……者也。

”在句末连用语气词“者也”,表示加强肯定语气,这时的“者”不表示提顿,只起称代作用。

这种判断句,在文言文中也比较常见。

如:城北徐公,齐国之美丽者也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)5、无标志判断句。

文言文中的判断句有的没有任何标志,直接由名词对名词作出判断。

如:刘备天下枭雄。

(《赤壁之战》)另外,在文言文中有时为了加强判断的语气,往往在动词谓语前加副词“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等。

对否定判断,同学们常易忽略,因此要特别注意。

当立者乃公子扶苏。

(《陈涉世家》)此则岳阳楼之大观也。

(《岳阳楼记》)六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

《六国论》)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《得道多助,失道寡助》)难点探析1.不用语气词,完全由词序来体现。

高考语文考前指导理解与现代汉语不同的句式和用法课件解析引言高考语文考试是每位学生投身多年学习的重要考试之一。

在考试中,理解和运用不同的句式和用法是取得高分的关键。

本文档旨在通过对高考语文考前指导课件的解析,帮助学生深入理解与现代汉语不同的句式和用法,为高考做好准备。

一、句式1. 并列句并列句是指由两个或多个并列主语、并列谓语或并列宾语构成的句子。

与现代汉语相比,高考语文中的并列句常常采用结构紧凑、简练的形式,具有较高的修辞效果。

例如:春风又绿江南岸,明月何时照我还。

这是一首古诗中的并列句,通过并列的方式表达了春风和明月的美好,给人以愉悦的感受。

2. 省略句高考语文中常见的省略句是省略主语或者谓语的句子,常用于修辞或节省空间。

例如:山无陵,天地合,乃敢与君绝。

这是杜甫的《月夜忆舍弟》中的一句省略句,省略了主语和谓语,通过简洁的句式表达出作者思念舍弟的深情。

3. 独立主格结构独立主格结构是高考语文中较为常见的句式,常用于描绘事物的状态、描述动作的方式或原因结果的关系。

例如:雨过天晴,万物都显得格外清新。

这是一句独立主格结构的句子,通过“雨过天晴”描绘了大自然的美丽景色。

二、用法1. 成语的运用在高考语文中,正确地运用成语可以提升文章的文采和表达能力。

考生要熟悉常见的成语用法及其搭配,避免使用错误的成语。

例如:无风不起浪。

这是一个常用的成语,用来形容事情发生之前总会有一些先兆。

2. 修辞手法高考语文要求学生能够正确运用各种修辞手法,如比喻、拟人、夸张等。

通过巧妙地使用修辞手法可以增强文章的说服力和感染力。

例如:月亮宛如一面银盘悬挂在天空中。

这是一个使用比喻的例子,通过将月亮比喻为银盘,使描写更加生动形象。

3. 语态和时态的运用在高考语文中,准确地运用正确的语态和时态是关键。

特别是虚拟语气、倒装句等用法要灵活运用,避免句子结构和用法上的错误。

例如:要是当初没有那次交通事故,我现在可能成为一名医生了。

这是一个使用虚拟语气的句子,通过虚拟假设表达出与事实相反的情况。

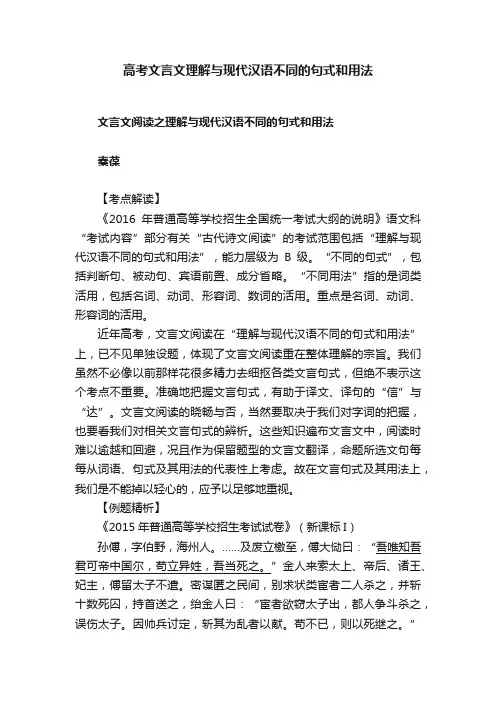

高考文言文理解与现代汉语不同的句式和用法文言文阅读之理解与现代汉语不同的句式和用法秦葆【考点解读】《2016年普通高等学校招生全国统一考试大纲的说明》语文科“考试内容”部分有关“古代诗文阅读”的考试范围包括“理解与现代汉语不同的句式和用法”,能力层级为B级。

“不同的句式”,包括判断句、被动句、宾语前置、成分省略。

“不同用法”指的是词类活用,包括名词、动词、形容词、数词的活用。

重点是名词、动词、形容词的活用。

近年高考,文言文阅读在“理解与现代汉语不同的句式和用法”上,已不见单独设题,体现了文言文阅读重在整体理解的宗旨。

我们虽然不必像以前那样花很多精力去细抠各类文言句式,但绝不表示这个考点不重要。

准确地把握文言句式,有助于译文、译句的“信”与“达”。

文言文阅读的晓畅与否,当然要取决于我们对字词的把握,也要看我们对相关文言句式的辨析。

这些知识遍布文言文中,阅读时难以逾越和回避,况且作为保留题型的文言文翻译,命题所选文句每每从词语、句式及其用法的代表性上考虑。

故在文言句式及其用法上,我们是不能掉以轻心的,应予以足够地重视。

【例题精析】《2015年普通高等学校招生考试试卷》(新课标I)孙傅,字伯野,海州人。

……及废立檄至,傅大恸曰:“吾唯知吾君可帝中国尔,苟立异姓,吾当死之。

”金人来索太上、帝后、诸王、妃主,傅留太子不遣。

密谋匿之民间,别求状类宦者二人杀之,并斩十数死囚,持首送之,绐金人曰:“宦者欲窃太子出,都人争斗杀之,误伤太子。

因帅兵讨定,斩其为乱者以献。

苟不已,则以死继之。

”越五日,无肯承其事者。

傅曰:“吾为太子傅,当同生死。

金人虽不吾索,吾当与之俱行,求见二酋面责之,庶或万一可济。

”遂从太子出。

金守门者曰:“所欲得太子,留守何预?”傅曰:“我宋之大臣,且太子傅也,当死从。

”是夕,宿门下;明日,金人召之去。

明年二月,死于朔廷。

绍兴中,赠开府仪同三司,谥曰忠定。

(节选自《宋史·孙傅传》)7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

理解并翻译文中的句子【高频考点解读】目前的试题是将文言文特殊句式的考查融入到文言语的翻译中去,与考查其他文言知识整合起来,形成表面看是翻译,其实是既考查文言实词,又考查文言虚词,也考查文言句式的综合题。

【热点题型】题型一翻译的原则1.翻译下列句子,体会“直译与意译相结合”的翻译原则。

(1)会使辙交驰,北邀当国者相见。

译文:答案适逢(双方)使者车马往来频繁,元军邀请(我国)主持国事的人相见。

解析注意“辙”的借代义;“北”,对元军的蔑称。

此两处用意译。

(2)诚不自意返吾衣冠,重见日月,使旦夕得正丘首,复何憾哉!译文:答案实在没有料到我能回到宋朝,又见到皇帝、皇后,即使立刻死在故土,又遗憾什么呢!解析“衣冠”“日月”“旦夕”“正丘首”这些词语须意译。

(3)而君畏匿之,恐惧殊甚。

译文:答案然而您却害怕、躲避他,怕得太过分了。

解析“畏匿”是两个词,须直译;“恐惧”“殊甚”皆是同义复词,不必逐一翻译。

(4)臣自非经过其地,则虽久处官曹,犹不得其详,况陛下高居九重之上耶?译文:答案我假如不是经过那些地方,那么,尽管久处官署,每天处理公文,尚且不能了解详情,何况陛下深居皇宫禁地呢?解析“九重之上”不能直译为“高高的天上”,应意译为“皇宫禁地”。

【提分秘籍】直译和意译是翻译的两种基本方法。

直译,就是严格按照原文的词句进行翻译,有一词一句就译一词一句(个别失去实在意义的虚词除外),而且词句的次第也不能变动。

直译要“一对一”地进行翻译,要竭力保持原文遣词造句的特点,力求风格也和原文一致。

所谓直译为主,就是能够用直译的词句,要尽量直译。

意译,是指按照原文的大意灵活变通地进行翻译。

意译不拘泥于原文的词句,根据现代汉语的表达习惯可以采用与原文差异较大的表达方法。

所谓意译为辅,就是适当采用意译的方法。

由于文言文句式灵活,省略句、倒装句较多,而且词类经常活用,有时直译会使句子不通顺或表意不够明确。

在这种情况下,自然不能被原文束缚住,不能机械地采用直译,而应采用意译,使句子语气顺畅,意思明确。

理解与现代汉语不同的句式和用法考点解说:《语文科考试大纲》中“理解与现代汉语不同的句式和用法”这一考点在近几年高考中虽未单独设题,但其知识点遍布文章,阅读理解时许多句子涉及这方面的知识,尤其是在文言的阅读过程中,如果对古汉语中一些句式特点,尤其是像主谓倒置、宾语前置、定语后置、状语后置等比较特殊的句式不熟悉、不理解,必然会造成阅读的困难和翻译句子的不准确。

教学目标:1、明确考点要求,掌握六种与现代汉语不同的句式。

2、能够根据上下语境理解和辨别文言句式。

3、熟练掌握常见文言文固定格式。

4、能够熟练运用文言句式和用法翻译文句。

教学难重点:1、能够根据上下语境理解和辨别文言句式。

2、熟练掌握常见文言文固定格式。

3、能够熟练运用文言句式和用法翻译文句。

教学方法:讲练法教学课时:讲解知识三课时,练习三课时一、高考考查类型(见课本)二、考点预测今后高考,会在翻译句子或理解词语题中涉及文言句式、词类活用共五种情形的考查。

不会要求考生支死记硬背一些抽象的语法范畴,而是着眼于理解和运用,即考查根据上下文的具体语境理解和辨别与现代汉语不同的文言句式和用法的能力。

三、复习方略1、借助典范例句,分类辨识这是一种举一反三、事半功倍的方法。

不是死记一些抽象的格式,而是要结合课文中的典范例句,比较其基本格式及标志词,找出其共同特点,从而分类辨识各类文言特殊句式。

在阅读训练或考试时,将试题选句与例句进行比较判断,从而做到举一反三,提高效率。

例如:掌握宾语前置句,在弄清楚古代汉语宾语前置的定义特点及其规律后,只要记住下列句子:“彼且奚适”“古之人不余欺也”“惟兄嫂是依”“何厌之有”,就可以去套类似的句子而做出判断,从而实现知识的迁移了。

例:选出与“古之人不余欺也“的句式不同类的一项是A、毋吾以也B、不吾知也C、如或知尔D、则何以哉2、对照现代汉语,比较辨别有些特殊句式或用法与现代汉语无太大差别,如主语省略与今天基本相同,再如“……为……所……”“……于……”表被动,某些词类活用在今天仍在使用,那么我们可以采用类比的方法,寻找相同点,轻松确定其句式或用法。

理解与现代汉语不同的句式和用法【考点解读】高考语文《考试大纲》规定理解与现代汉语不同的句式和用法。

力量层级为B,属于理解力量层级。

与现代汉语不同的句式,主要包括推断句、被动句、倒装句、省略句等句式。

所谓理解是指能辨认出这些与现代汉语不同的句式,知道它们与现代汉语的区分;所谓用法就是指能够用现代汉语的句式精确地翻译出这些文言句式。

由此可以看出,无论是辨认还是翻译,考查的都是考生阅读文言文的力量。

理解与现代汉语不同的句式和用法,是文言文阅读的一项基本技能,也是对考生阅读文言文的基本要求。

所以这一学问点始终是文言文阅读的重点,也是高考考查文言文的重点。

理解与现代汉语不同的句式和用法这一学问点的难点在于:考生常常接触现代汉语,已经习惯了现代汉语的语法习惯,有的不能辨别出文言文中的句式和现代汉语的不同;而有的考生则误以为文言句式与现代汉语句式到处不同。

这两种错误的观念影响了考生对文言句式与现代汉语句式的比较和区分。

因此,只有精确辨认出两种句式的不同才能精确理解文言文。

【考势猜测】通过对2023年全国及各省市高考语文试题中,对与现代汉语不同的句式内容考查状况的分析,可以总结出以下命题规律:1.理解与现代汉语不同的句式和用法仍旧是考查文言文阅读的重要内容之一。

在全国及各省市18套高考语文试题中,有13套试题不同程度地考查了这一学问点,可见命题者对这一学问点的重视程度。

2.对这一学问点的考查主要通过翻译来实现。

在这18套语文试题中,没有一套是采纳选择题方式来考查这一学问点,都是将这一学问点设置于文言文翻译中,通过对文言文翻译的考查,来检查考生对这一学问点的把握状况。

3.在这18套试题中,考查与现代汉语不同的句式共20次,其中倒装句7次,省略句7次,推断句3次,被动句3次,可以看出,考查主要以倒装句和省略句为主。

依据2023年的命题规律,笔者在此对2023年该考点的命题趋势作出猜测:1.理解与现代汉语不同的句式和用法仍旧是文言文阅读考查的重点。

理解与现代汉语不同的文言句式和用法作者:孟晓东来源:《作文周刊(高考版)》2011年第27期【考点阐述】高考语文《考试大纲》在“古代诗文阅读”部分对“理解与现代汉语不同的句式和用法”有如下解说:“不同的句式和用法:判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类活用。

”近年来,高考对“理解与现代汉语不同的句式”的考查,一般不单独设题,而主要是在翻译题或文言虚词题中体现。

句式掌握的程度如何,对于答好文言文翻译题及虚词题有着至关重要的影响,考生万万不可掉以轻心。

【技法指导】一、理解与现代汉语不同的句式理解与现代汉语不同的句式,必须首先了解现代汉语的句法特点,熟悉句子成分的基本位置关系,然后在此基础上,掌握常见文言句式的特点。

1.判断句。

在文言文中,判断句大都有相对固定的格式,或有一定的语言标志。

常见形式有:“……者,……也”“……者,……”“……也,……”,另外还有用“乃”“即”“则”“为”“皆”“耳”“非(表否定)”等词来表判断,一般翻译为“是”或“不是”。

一些因果判断句可翻译为“是因为”“是由于”。

如:(2010年高考语文江苏卷)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(2)使吾不以富贵贫贱累其心者,抑吾妻之助也。

(3)君所交皆一时贤隽,今与是人饮而欢耶?第一句属于“……者,……也”的判断句,可译为:“让我不因为财富多少、地位高低而使自己身心劳累,或许是我妻子对我帮助的缘故吧。

”第二句则属于“皆”字表判断,可译为:“您所交往的都是当今品德高尚、才能杰出的人,现在竟与这种人喝酒取乐了吗?”2.被动句。

主语是谓语动词所表行为的受动者的句子,叫做被动句。

常见形式有:“于”“见”“为”“被”“见……于……”“为……所……”等,一般翻译为“被”。

如:(2010年高考语文山东卷)把文言文阅读材料中加横线的句子翻译成现代汉语。

(2)甫数以其术干诸公卿,常不见听信。

该句中的“见”字表被动。

全句可译为:“申甫多次凭借他的兵法拜谒(或‘拜见’)许多高官大臣,经常不被听从、信任(或‘相信’)。

高考语文考前指导理解与现代汉语不同的句式和用法1高考语文考前指导理解与现代汉语不同的句式和用法1 斜洒在唐诗里的夕阳唐代国力强盛,士大夫们对人生普遍持一种积极进取的态度,他们有着更为恢宏的胸襟、气度及抱负,反映在文学上便形成了激昂的情调。

面对着一寸一寸地往下落的夕阳,面对着火红而又浑圆的夕阳,面对着万道霞光铺洒西天的夕阳,他们仍然触景生情,思绪万千,按捺不住心中的的激情,挥动其生花妙笔写下了许多脍炙人口、流传千古的夕阳诗作。

夕阳以不同的特点在诗歌中扮演着不同的角色,共同组成了丰富多彩的唐代诗歌。

浑圆而火红的夕阳,既大又圆且红,就像一个仍在燃烧的火球,看上去非常的美丽、壮观,颇为绚丽,从视觉上给人以美的享受,“夕阳无限好〞。

例如白乐天的诗《暮江吟》“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

〞两句。

是说一道夕阳〔残阳〕斜洒在江面上,江的一半成了绿色,另一半却呈现为红色,波光闪闪,极为好看。

再来看王维的两首诗,《辋川闲居赠裴秀才迪》中的两句“渡头余落日,墟里上孤烟。

〞是说远处渡头上空还留着正在落山的太阳,村庄里一缕炊烟向天空袅袅升起.简直就是一幅乡村风情画,充满着田园般的宁静美.令人非常的惬意。

其二:《归嵩山作》中的两句“荒城临古渡,落日满秋山.〞说的是远处一片荒芜的城池下临古老的渡口,秋天的山岭上到处是洒满了落日的余辉。

这里的落日似乎给“荒城〞“古渡〞“秋天〞赋予了新的活力,使之重获得了生机,具有一种宁静中的动态美.李商隐的诗《登乐游原》中的“夕阳无限好,只是近黄昏.〞则是更加直接地道出了夕阳的无限美丽,只不过这“无限好〞的东西就快要落下去了.其兴寄深微,感慨无端,多少不适之情尽在一声感叹之中.这些诗句中的夕阳,色彩夺目,极为绚丽,成为诗人笔下无限美好的自然风景。

从天际的一端运行到另一端的夕阳,不停地奔波,那么他到底将何去何从呢?身在天涯海角的游子们,见到这般的夕阳心中便不由自主地问起,何时我才不再游荡?何处才是我流浪的尽头?我的家到底在何方呢?于是便有了漂泊异地的诗人们的叩问:“乡关何在?〞如孟浩然的诗《宿建德江》中的“移舟泊烟渚,日暮客愁新。

专题14 理解与现代汉语不同的句式和用法2017年新课标《考试大纲》规定:理解与现代汉语不同的句式和用法。

能力层级:B “不同句式”主要指判断句、被动句、倒装句、省略句等。

“不同用法”主要指词类活用,包括名词、动词、形容词的活用以及使动用法和意动用法。

高考命题重点通过选择题(实词理解题)和翻译题的方式考查词类活用。

热点题型一 判断句例1.下列各组句子中,句式不相同的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧①非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也②如今人方为刀俎,我为鱼肉 B.⎩⎪⎨⎪⎧①故今之墓中全乎为五人也②刘备天下枭雄 C.⎩⎪⎨⎪⎧①《诗》三百篇,大底圣贤发愤之所为作也②妪,先大母婢也D.⎩⎪⎨⎪⎧①屈平疾王听之不聪也②城北徐公,齐国之美丽者也【提分秘籍】判断句,就是以名词、代词或名词性短语为谓语对主语进行判断的句式。

在判断判断句时,首先看其标志:(1)以“……者,……也”“……也”“……者也”“……者,……”为标志。

(2)以判断动词“为”“是”为标志。

(注意:“是”一般作为指示代词“这”来使用,表判断的情况相对较少)(3)以判断副词“乃”“即”“则”“皆”“诚”“悉”“亦” “素”为标志。

(4)以否定副词“非”“未”“弗”“无”“莫”为标志。

其次,对无标志判断句,要看其谓语是不是名词或名词性短语。

如“秦,虎狼之国”,“秦”是名词,“虎狼之国”是名词性短语,对主语“秦”作出判断。

判断句翻译时一般要译成“是”或“不是”。

当用副词加强判断时,翻译中应把副词的基本义译出,并补上判断词“是”,如“必”“亦”“即”“诚”“皆”“则”“素”“乃”可以依次译成“一定是”“也是”“便是”“确实是”“都是”“原来是”“本来是”“就是”。

【举一反三】下列各句中,与其他三句句式不同的一项是( ) A.和氏璧,天下所共传宝也 B.且相如素贱人C.七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也D.此诚危急存亡之秋也解析 C 项为宾语前置句,其他三句为判断句。

答案 C热点题型二 被动句例2.下列各组句子中,不属于被动句的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧①不拘于时,学于余②若属皆且为所虏B.⎩⎪⎨⎪⎧①洎牧以谗诛②吾长见笑于大方之家 C.⎩⎪⎨⎪⎧①是以见放②身客死于秦,为天下笑 D.⎩⎪⎨⎪⎧①郡之贤士大夫请于当道②生孩六月,慈父见背【提分秘籍】所谓被动,是指主语与谓语之间是被动关系,这样的句式被称为被动句。

辨识被动句,一看标志词,如“见”“为”“于”“见……于……”“为……所”“为所”等。

(值得注意的是,文言词“被”多为动词,“覆盖”“遭受”之意,很少表示被动)对无标志被动句,只能从语句的结构或内容上去判定,如“洎牧以谗诛”“戍卒叫,函谷举”“几以不纳死”。

这类被动句在形式上与一般的陈述句无区别,如从内容着手,进行逻辑分析,就会发现李牧肯定是被杀,函谷关是被攻占,文天祥不被接纳。

只要能够理清句意,再联系上下文语境,不难判断。

被动句翻译时一般要加“被”,或使用表被动的词语表达,如“受”“受到”“遭到”等。

表被动的介词“于”有时省略,翻译时要注意识别并译出被动的含义。

“被”可以译成“受”“遭受”,尽可能按动词意义翻译;非常明确作介词用的,才译成“被”。

【举一反三】下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧吾长见笑于大方之家兰芝初还时,府吏见丁宁 B.⎩⎪⎨⎪⎧身死人手,为天下笑者,何也吾属今为之虏矣C.⎩⎪⎨⎪⎧生孩六月,慈父见背忠而见疑D.⎩⎪⎨⎪⎧予犹记周公之被逮,在丁卯三月之望虽万被戮,岂有悔哉答案 B热点题型三 谓语前置例3、下列各句中,与其他三句句式不同的一项是( ) A.渺渺兮予怀B.安在公子能急人之困也C.谁可使者D.事急矣,请奉命救于孙将军解析 其余三项为谓语前置句。

A 项应为“予怀渺渺”,B 项应为“公子能急人之困也安在”,C 项应为“可使者谁”。

答案 D 【提分秘籍】一般情况下谓语是放在主语后面的,但在文言文中,有些感叹句或疑问句,为了强调和突出谓语的意义而将它放到句首,这就是谓语前置,也叫主谓倒装。

例如:甚矣,汝之不惠。

正常语序应是“汝之不惠甚矣”。

谓语前置,表强调的意味,可译为“你太不聪明了!”再如:快哉此风!可调整为:此风快哉!谓语倒装句翻译时按“主+谓”顺序调整。

【举一反三】 翻译下面的句子。

①谁为大王为此计者?译文:___________________________________________。

②宁戚饭牛于车下,望桓公而悲,击牛角,疾商歌。

桓公闻之,扶其仆之手曰:“异哉!此歌者非常人也。

”命后车载之。

译文:_____________________________________________________。

热点题型四 宾语前置例4、下列各组句子中,句式不相同的一组是( )A.⎩⎪⎨⎪⎧①亮每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也②句读之不知,惑之不解 B.⎩⎪⎨⎪⎧①忌不自信,而复问其妾②与言皇上无权,君未之信也 C.⎩⎪⎨⎪⎧①沛公安在②大王来何操D.⎩⎪⎨⎪⎧①微斯人,吾谁与归②大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤解析 ①为宾语前置句,②为定语后置句。

答案 D 【提分秘籍】宾语前置句在文言倒装句中最为复杂,有三种类型:一是否定句中代词作宾语提前,如“古之人不余欺也”;二是疑问句中代词作动词或介词的宾语提前,如“沛公安在”“不然,籍何以至此”等;三是用“之”或“是”把宾语提前,如“夫晋,何厌之有”“无乃尔是过与”等。

判定宾语前置句既要结合语意,又要结合其标志词语。

【举一反三】翻译下面的句子。

①然而不王者,未之有也。

译文:_____________________________________________②其李将军之谓也?译文:_____________________________________________答案大概说的是李将军吧?解析“之”是宾语前置的标志。

热点题型五定语后置例5、下列各句中,与其他三句句式不同的一项是( )A.太子及宾客知其事者B.马之千里者,一食或尽粟一石C.以为凡是州之山水有异态者D.彼童子之师,授之书而习其句读者解析其余三项均为定语后置句。

答案D【提分秘籍】文言文中,定语的位置一般放在中心词前面,但有时为了突出中心词的地位,强调定语所表现的内容,或使语气流畅,往往把定语放在中心词之后,且有一定的语言标志,如“……之……”“……之……者”“……者……”。

辨析时,只要抓住这些标志词语,再加上语意理解即可。

定语后置句翻译时一般把定语调至中心语前。

特殊情况下可以按照“中心语+中(里)+定语+的(名词)”格式翻译。

【举一反三】下列各句中,与其他三句句式不同的一项是( )A.苟以天下之大B.居庙堂之高,则忧其民C.铸金人十二D.夫晋,何厌之有解析D项为宾语前置句;其余三项均为定语后置句,其中C项为数量短语后置。

答案D热点题型六省略句例6.下列各句中,没有成分省略现象的一项是( )A.老臣今者殊不欲食,乃自强步,日三四里B.永州之野产异蛇,黑质而白章,触草木,尽死C.燕、赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦D.今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也【提分秘籍】省略是文言文中最普遍的语言现象。

省略句最常见的是省略主语、省略动词或介词宾语“之”以及介词“以”“于”等。

对省略句翻译的考查,在历年高考对句式翻译的考查中题量是最大的。

它要求考生在翻译时补出省略的部分。

【举一反三】翻译下面的句子。

项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事,欲呼张良与俱去。

译文:__________________________________________________________________________________________答案项伯就在夜里骑马到刘邦军中,私下会见了张良,把事情详细地告诉(张良),想叫张良和(他)一起离开。

解析两处省略(见译文括号内),“具告以事”是介宾短语后置句。

热点题型七固定句式1.对下列固定句式的解释,正确的一组是( )①如……何,译为“对……怎么办”②无乃……乎,译为“恐怕……吧”③孰与,译为“与……一起”④奚以……为,译为“凭什么……呢”⑤何……为,译为“还要……干什么”⑥不亦……乎,译为“不也……吗”A.①②③④B.②③④⑤C.①②⑤⑥D.②③⑤⑥【提分秘籍】固定句式(也叫固定结构),是由几个文言虚词搭配而成的固定形式。

理解固定句式,有助于理解句子的含意及作者所表达的思想感情。

当然,固定句式在高考翻译题中不是必考点,带有因文命题的特点。

不过,一旦考查到,必须按其固定译法翻译。

【举一反三】翻译下面的句子。

(1)无乃尔是过与?译文:__________________答案恐怕该责备你们吧?(2)吾所以为此者,以先国家之急而后私仇也!译文:____________________________________________________________答案我这样做的原因,是把国家的危难放在前面而把个人的私仇放在后面!一、【2016年高考北京卷】阅读下面文言文完成9--14题桓公问于管子曰:“楚者,山东之强国也,其.人民习战斗之道。

举兵伐之,恐力不能过,兵弊于楚。

为之奈何?”管子对曰:“即以战斗之道当之矣。

”公曰:“何谓也?”管子对曰:“公贵买其鹿。

”桓公即使人之.楚买生鹿。

管子即令桓公告民,藏谷十之六。

令左司马伯公将.白徒而铸钱于庄山,令中大夫王邑载钱二千万,求生鹿于楚。

楚王闻之,告其相曰:“彼金钱,人之所重也,国之所以存,明王之所以赏有功。

禽兽者,群害也,明王之所弃逐也。

今齐以.其重宝贵买吾群害,则是楚之福也,天且以齐私楚也。

子告吾民,急求生鹿,以尽齐之宝。

”楚民即释其耕农而畋鹿。

管子告楚之贾人曰:“子为我致生鹿,二十赐子金百斤,什.至而金千斤也。

则是楚不赋.于民而财用足也。

”楚之男女皆居外求鹿。

隰朋【1】教民藏谷五倍,楚以生鹿藏钱五倍。

管子曰:“楚可下矣。

”公曰:“奈何?”管子对曰:“楚钱五倍,其君且自得而求谷。

”桓公曰:“诺。

”因令人闭关,不与楚通使。

楚王果.自得而求谷。

谷不可三月而得也,楚籴石四百。

齐因令人载粟处芊【2】之南,楚人降齐者十之四。

三年而楚服。

桓公问于管子曰:“吾欲制衡山【3】之术,为之奈何?”管子对曰:“公其.令人贵买衡山之械器,燕、代必从公而买之。

秦、赵闻之,必与公争之。

衡山之械器必倍其价。

天下争之,衡山械器必十倍以上。

”公曰:“诺。

”因令人之衡山求买械器,不敢辩其价。

齐修械器【4】于衡山十月,燕、代闻之,果.令人之衡山求买械器。

燕、代修三月,秦国闻之,果令人之衡山求买械器。

衡山之君告其相曰:“天下争吾械器,令其价再什以上。

”衡山之民释其本.,修械器之巧。