小学一年级上册数学加减法知识点

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

人教版小学数学一年级(上册)全册知识要点梳理人教版数学一年级上册第一单元知识点汇总1. 数一数点数法:数数时,要按一定的顺序来数,从1开始,数到最后一个事物所对应的是几,即最后数到几,事物的总数就是几。

数图中物体的数量时,要按一定的顺序来数,比如可以按从上到下,从左到右,从远到近等顺序来数数。

各种事物的数量都可以用一个数表示。

比如1面红旗,2本书,3块面包等。

但有时数字也可以表示多个数量的同一种事物分成的几类或几个整体。

比如1群大雁,4个小组的学生,3袋糖果等。

2. 比多少同样多:两种事物一一对应后都没有剩余,就说这两种事物的数量同样多。

比多少:两种事物一一对应后,如果一种事物有剩余,那么有剩余的那种事物就多,没有剩余的那种事物就少。

描述物体多或少时,不能只说谁多谁少,应该说“谁比谁多”或“谁比谁少”。

人教版一年级上册第二单元知识要点1. 认识上、下上是指位置在高处的,与下相对;下是指位置在低处的,与上相对。

2. 判断上、下位置关系的方法:首先确定参照物,再确定所描述的物体是在参照物的上面,还是在参照物的下面。

上、下是两个具有相对关系的方位,两者相互依存,不能单独存在。

不能单独说某物体在上面或下面,应说某物体在另一物体的上面或下面。

3. 认识前、后一般面对的方向是前,背对的方向是后。

4. 判断前、后位置关系的方法:以参照物为标准,参照物面向的方向是前,背对的方向是后。

前、后是两个具有相对关系的方位,两者相互依存,不能单独存在。

不能单独说某物体在前面或后面,应说某物体在另一物体的前面或后面。

同一物体相对于不同的参照物,上、下、前、后的位置关系会发生变化。

因此,确定两个以上物体的上、下、前、后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的上、下、前、后位置关系会发生变化。

5. 认识左、右左手所在的一边是左边,右手所在的一边是右边。

要点提示:(1)在确定左右时,一般以观察者的左右为准,当观察者身体方向发生变化时,左边和右边也发生相应的变化。

《1~5的认识和加减法》知识点归纳

知识点一、1~5的认识

从前往后数:1、2、3、4、5 。

从后往前数:5、4、3、2、1 。

知识点二、比多少

在1、2、3、4、5中,后面的数比前面的大,前面的数比后面的小。

如果一个数比另一个数大,用大于号“>”表示。

例如3比1大,写作:3>1,读作:三大于一。

如果一个数比另一个数小,用小于号“<”表示。

例如1比3小,写作:1<3,读作:一小于三。

写“>”和“<”要注意:开口朝大数,尖尖朝小数。

如果两个数大小一样,用等号“=”表示。

例如1和1相等,写作:1=1,读作:一等于一。

知识点三、第几

物体的排列顺序可以用“第几”来表示。

从1开始数数,数到几是那个物体,那么它的排列顺序就是第几。

“第几”和“几个”是不同的。

“第几”表示的是一个物体的顺序,而“几个”表示的是物体的多少。

知识点四、分与合

把两部分合起来,求一共是多少,用加法计算。

计算加法的时候,把两部分合在一起,数一共有多少个,那么得数就是多少。

从总数里去掉一部分,求剩下的部分是多少,用减法计算。

计算减法的时候,从总数里去掉一部分,再数剩下的部分是多少,那么得数就是多少。

知识点五、0

0表示“没有”的意思,也可以表示“起点”的意思。

0读作:零。

写0的时候要注意:从上往下、从左往右写,起笔和收笔的地方要相连。

任何数加上0都得原数,任何数减去0也得原数,相同的两个数相减得0 。

小学一年级上册数学说课稿:10的加减法一、教学目标1.了解10以内的加法和减法。

2.能够通过算式手算10以内的加法和减法。

3.能够在生活中运用10以内的加法和减法解决问题。

二、教学重点和难点1.教学重点:让学生了解10以内的加法和减法。

2.教学难点:让学生能够在生活中运用10以内的加法和减法解决问题。

三、教学方法及过程1. 情境创设老师先给学生展示几个由小球组成的图形,让学生看这些图形由多少个小球组成。

然后告诉学生可以把其中的一部分小球取走,再问取走了多少个小球,还剩下多少个小球。

引导学生认识到,这就是数学中的加法和减法。

2. 教学展开(1) 加法通过展示物品的图形,让学生简单了解加法的概念。

之后,从最简单的十以内的加法开始教学。

•例子一:1 + 9 = 10•例子二:2 + 8 = 10•例子三:3 + 7 = 10通过以上三个例子,让学生理解加法的概念,并能够知道如何在日常生活中完成简单的加法计算。

(2) 减法与加法类似,通过展示物品的图形,让学生简单了解减法的概念。

然后从最简单的十以内的减法开始教学。

•例子一:10 - 9 = 1•例子二:10 - 8 = 2•例子三:10 - 7 = 3通过以上三个例子,让学生理解减法的概念,并能够知道如何在日常生活中完成简单的减法计算。

3. 练习让学生通过练习,巩固加减法的概念。

老师可以出题,学生手动计算答案,也可以利用数码卡片、数位板等教具进行练习。

4. 拓展通过提出生活中的实用问题,让学生能够灵活运用所学到的加减法知识解决实际问题。

•例子一:如果你有三个饼干,每个饼干可以分成四份,请问你与另外两个朋友一共可以分成几份?•例子二:你有五元钱,你想买一个两元钱的东西,那么你还剩下多少钱?5. 总结教师可以通过提出问题和学生互动交流,来检验学生是否理解了所学的加减法知识。

四、教学反思通过本堂课的教学,学生能够理解10以内的加法和减法的概念,并能够在日常生活中应用所学知识解决简单的实际问题。

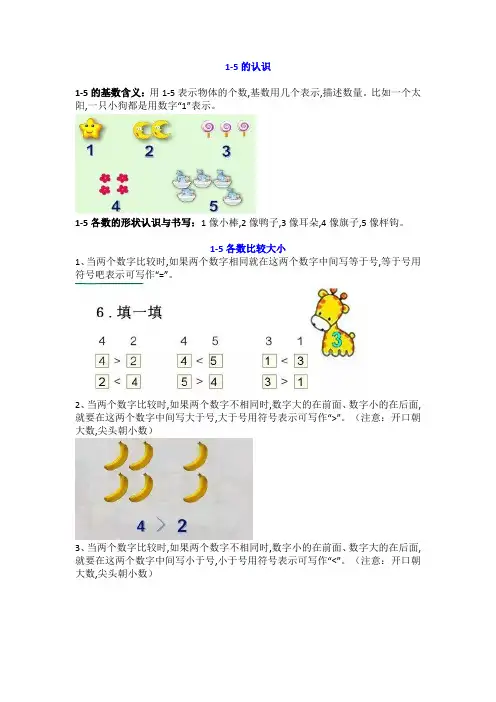

1-5的认识1-5的基数含义:用1-5表示物体的个数,基数用几个表示,描述数量。

比如一个太阳,一只小狗都是用数字“1”表示。

1-5各数的形状认识与书写:1像小棒,2像鸭子,3像耳朵,4像旗子,5像枰钩。

1-5各数比较大小1、当两个数字比较时,如果两个数字相同就在这两个数字中间写等于号,等于号用符号吧表示可写作“=”。

2、当两个数字比较时,如果两个数字不相同时,数字大的在前面、数字小的在后面,就要在这两个数字中间写大于号,大于号用符号表示可写作“>”。

(注意:开口朝大数,尖头朝小数)3、当两个数字比较时,如果两个数字不相同时,数字小的在前面、数字大的在后面,就要在这两个数字中间写小于号,小于号用符号表示可写作“<”。

(注意:开口朝大数,尖头朝小数)第几第几是相对的,需要带入具体的方向。

区别几和第几,几表示数量,第几表示位置。

分与合掌握2-5的分与合:5的组成有4种(4和1、1和4、2和3、3和2);4的组成有3种(3和1、1和3、2和2);3的组成有2种(2和1、1和2)。

加法掌握加法的含义与读法:把两个数字合起来在数学上用“+”表示,合起来一共是多少用数字几表示用“=”连接。

“+”为加号,“=”为等于号。

比如:3+1=4读作3加1等于4。

减法掌握减法的含义与读法:从总数里去掉一部分求还剩多少用减法。

“-”是减号表示去掉,剩下多少用“=”连接。

比如:4-1=3读作4减1等于3。

认识“0”掌握0的含义与写法:0表示一个也没有;0表示起点;0表示分界线。

重难点知识梳理1-5各数的大小比较,注意区分大于号“>”与小于号”<”的关系。

开口朝大数,尖头朝小数。

理解序数的概念,用第几表示位置,并且第几是相对的,需要带入具体的方向。

易错点区别几和第几,几为基数概念,表示数量关系,第几为序数概念,表示位置关系。

练习题一.填一填。

(39分)1. 3的前面是(),3的后面是()。

2. 5的前面是(),2的前面是()。

一年级数学上册加减法知识点归纳在一年级的数学教学中,加减法是最基础、最重要的概念之一。

学生需要通过掌握加减法的基本原理和方法来解决简单的数学问题。

本文将对一年级数学上册的加减法知识点进行归纳,帮助学生更好地理解和掌握这些知识。

一、加法的基本概念和运算规则1. 什么是加法:加法是指将两个或多个数值相加得到另一个数值的运算。

在加法中,我们将两个或多个被加数相加,得到一个和(和也称为总和或结果)。

2. 加法的符号:加法运算可以用“+”表示。

例如,2 + 3 = 5,表示将2和3相加得到5。

3. 加法的交换律:加法的交换律指的是在加法中,两个数相加的顺序不影响和的结果。

例如,2 + 3 = 3 + 2。

4. 加法的结合律:加法的结合律指的是,在多个数相加时,可以任意改变数的顺序,而不会改变和的结果。

例如,2 + (1 + 3) = (2 + 1) + 3。

二、加法的运算方法和技巧1. 单位数的相加:当进行单位数相加时,可以使用物品、手指等一一对应的方式来进行计算。

例如,2 + 3,可以用两个物品和三个物品来表示,然后数一下共有几个物品,结果就是5。

法指的是在每一位进行相加后,如果结果超过了9,就需要将多出来的个位数进位到更高的位数上。

例如,23 + 28,先将各位数3和8相加,得到11,将1进位到十位数,然后将十位数2和2相加,得到4,最终结果为51。

三、减法的基本概念和运算规则1. 什么是减法:减法是指用一个数减去另一个数的运算。

在减法中,我们将被减数减去减数,得到一个差(差也称为结果)。

2. 减法的符号:减法运算可以用“-”表示。

例如,5 - 3 = 2,表示将3从5中减去得到2。

3. 减法的借位规则:当被减数的个位小于减数的个位时,需要向高位借位。

例如,12 - 8,个位数2小于8,需要从十位数中借位,变为11 - 8,最终结果为3。

四、减法的运算方法和技巧1. 单位数的相减:当进行单位数相减时,可以使用物品、手指等一一对应的方式来进行计算。

家长必备:小学数学一年级上册10的加减法教案数学是小学教育的一大核心内容,掌握好小学数学知识对于孩子以后的学习生涯至关重要。

而在小学数学的教学过程中,加减法无疑是最基础的一部分。

本文将为家长们分享小学数学一年级上册10的加减法教案,让我们一起来看看吧。

一、教学目标:1、能够正确地朗读1~10的数字。

2、能够解和应用加减法的概念和计算方法。

3、能够通过实际操作掌握1~10的加减法。

二、教学重点:1、数字1~10的认识和口诀。

2、加法的概念和基本计算方法。

3、减法的概念和基本计算方法。

三、教学难点:1、计算时的进位和借位。

2、加减法运算中的大数计算和小数计算。

四、教学过程:1、认识1~10的数字第一堂课,这个阶段的主要目的是教学基本数字1~10的认识和口诀。

引导孩子们熟悉数字并进行简单的口算练习。

(1) 认识数字1~10在教学数字时,我们可以通过数字卡片、数字标志等方式来辅助孩子们认知数字。

同时,为了让孩子们更快地记忆数字,可以通过唱歌、跳舞等互动的方式来加强记忆。

(2) 掌握数字口诀在教学口诀时,家长可以借助儿歌、脑筋急转弯、诗歌等方式帮助孩子们记忆数字口诀。

比如,教导孩子们唱数字歌、念数字口诀,如:“一点一,二点二,三点三……十点十”。

2、认识加法和减法第二堂课,引导孩子们认识加法和减法的概念,了解实际生活中的加法和减法应用场景。

(1) 加法的概念和计算方法在引导孩子们认识加法时,家长可以通过实物物品,如纸板、小球等来让孩子们感受并理解加法概念。

当孩子们理解了加法概念后,可以通过数学习题上的加法计算练习来巩固掌握能力。

(2) 减法的概念和计算方法在引导孩子们认识减法时,家长同样可以通过实物物品,如纸板、小球等来给孩子们形象地展示减法概念。

当孩子们理解了减法概念后,可以通过数学习题上的减法计算练习来巩固掌握能力。

3、实际应用提高计算能力第三堂课,引导孩子们通过实际应用提高计算能力。

(1) 进位和借位的计算方法在实际运用中,我们经常会遇到进位和借位的情况。

小学一年级的数学知识点(通用13篇)小学一年级的数学知识点第1篇【第三单元《加减法〈一〉》】(加法的认识)知识点:1、初步了解加法的含义,会读、写加法算式,感悟把两个数合并在一起求一共是多少,用加法计算;2、初步尝试选择恰当的方法进行5以内的加法口算。

3、第一次出现了图形应用题,要让学生学会看图形应用型题目,理解题目的意思。

(初步认识加法的交换律)知识点:1、初步感知从不同的观察角度出发,会列出不同的算式,从而形象直观的说明两个数相加,交换加数位置,得数不变。

2、鼓励学生根据图意提出问题。

解决问题时,可以出现两个不同的算式,并比较两个算式的异同。

(减法的认识)知识点:1、会读写减法算式,能说出减号的意义,理解减法的计算方法。

2、能正确理解图意,并根据图意写出减法算式,从而学会解决简单的数学问题,感悟从一个数里去掉一部分求另一部分用减法计算。

(得数是0的减法)知识点:1、进一步体会减法含义,理解得数是“0”的减法算式的意义。

2、提高5以内数减法的计算能力。

3、会把加法算式转化减法算式。

(6,7的加减法)知识点:1、学会“6”和“7”的加减法,感知并了解加减法之间的相互联系。

2、根据图意能列出“一加一减”两道算式。

3、正确口算“6”和“7”的加减法,并能表达算式的含义。

(8,9的加减法)知识点:1、在具体情境中有序地写出8、9的不同的加减法算式。

体会加减法之间的联系。

2、正确口算“8”和“9”的加减法。

(8,9加减法的综合练习)知识点:1、在理解图意的基础上分析数量关系并提出数学问题,正确选择计算方法解决问题。

2、认识“大括号”,理解图中“大括号”和“问号”表示的含义。

3、根据图中数量关系,联系加减法含义,能正确列式,学会“求整体”时用加法解决,“求部分”时用减法解决。

(10的加减法)知识点:1、从实际问题抽象并整理出10的加法和相应的减法。

2、正确熟练地口算10的加减法3、本课教学10的组成和分解虽然不再作为10的加减法的逻辑起点,但它仍是熟练地口算10的加减法的有效手段。

一年级数学上册知识点:1-5的认识和加减法一年级数学上册知识点:1-5的认识和加减法一、 1--5的认识1、1—5各数的含义:每个数都可以表示不同物体的数量。

有几个物体就用几来表示。

2、1—5各数的数序从前往后数:1、2、3、4、5.从后往前数:5、4、3、2、1.3、1—5各数的写法:根据每个数字的形状,按数字在田字格中的位置,认真、工整地进行书写。

二、比大小1、前面的数等于后面的数,用“=”表示,即3=3,读作3等于3。

前面的数大于后面的数,用“”表示,即32,读作3大于2。

前面的数小于后面的数,用“”表示,即34,读作3小于4。

2、填“”或“”时,开口对大数,尖角对小数。

三、第几1、确定物体的排列顺序时,先确定数数的方向,然后从1开始点数,数到几,它的顺序就是“第几”。

第几指的是其中的某一个。

2、区分“几个”和“第几”“几个”表示物体的多少,而“第几”只表示其中的一个物体。

四、分与合数的组成:一个数(1除外)分成几和几,先把这个数分成1和几,依次分到几和1为止。

例如:5的组成有1和4,2和3,3和2,4和1.把一个数分成几和几时,要有序地进行分解,防止重复或遗漏。

五、加法1、加法的含义:把两部分合在一起,求一共有多少,用加法计算。

2、加法的计算方法:计算5以内数的加法,可以采用点数、接着数、数的组成等方法。

其中用数的组成计算是最常用的方法。

六、减法1、减法的含义:从总数里去掉(减掉)一部分,求还剩多少用减法计算。

2、减法的计算方法:计算减法时,可以用倒着数、数的分成、想加算减的方法来计算。

七、01、0的意义:0表示一个物体也没有,也表示起点。

2、0的读法:0读作:零3、0的写法:写0时,要从上到下,从左到右,起笔处和收笔处要相连,并且要写圆滑,不能有棱角。

4、0的加、减法:任何数与0相加都得这个数,任何数与0相减都得这个数,相同的两个数相减等于0.如:0+8=8 9-0=9 4-4=0。

一上数学知识点

“一上”通常指的是小学一年级上的数学知识点。

以下是一年级上学期的数学知识点:

1. 数的基础概念:包括认识数字0-100,数的顺序,比较大小,加减法口诀等。

2. 图形和空间:认识基本图形如圆形,正方形,长方形等,以及它们的特征。

3. 分类和模式:学习按照一定的标准分类,识别和创造简单的模式。

4. 测量:学习使用标准测量工具测量长度,高度,重量等。

5. 解决问题:学习通过图画和简单的文字描述来理解和解决问题。

6. 基础数学运算:包括加法,减法,数位之间的转换等。

7. 时间:认识时钟,学习时间的基本概念,如小时,分钟,秒等。

8. 货币:学习货币的基础知识,如硬币,纸币的面值等。

请注意,每个学校和地区的教学内容可能会有所不同,因此具体的教学内容可能会根据实际情况有所调整。

一年级数学上册《6~10的认识和加减法》重点知识+练习题重点知识(一)6~10的顺序:顺着数:6,7,8,9,10倒着数:10,9,8,7,6(二)6~10的组成和分解:6的组成和分解在数学书的P41的最上面;7的组成和分解在数学书的P41的中间;8的组成和分解在数学书的P52的最上面;9的组成和分解在数学书的P52的中间;10的组成和分解在数学书的P60的最上面;(三)一图四式:(详见博客“数学王国”分类关于一图四式的学习)PS:1、一图四式两道加法,两道减法;2、如果左右两边事物的数量是同样多的,可列一道加法算式和一道减法算式即可,这是一图四式的特殊情况,详见数学书P42 :△△△△△△3+3=6 6—3=3(四)解决问题:(详见博客“数学王国”分类中用数学P46和8、9解决问题。

)(五)连加连减、加减混合:(详见博客“数学王国”分类中连加连减、加减混合。

)练习题一、是几就圈几。

二、写一写,看谁写得好。

三、把卡片上的数从小到大排列。

四、画一画,填一填,说一说。

五、看图,列式计算。

六、把右边的6串葡萄圈起来,把从左边数第7串涂上颜色。

七、看谁算得又对又快!八、看图计算。

九、根据要求在○里填上合适的数。

十、在□里填上合适的数。

十一、在○里填上“>”、“<”或“=”。

十二、数一数。

十三、按规律填一填。

十四、从小到大连一连,看看是什么。

十五、数一数,算一算。

十六、要拿出5角钱,你能想出几种方法?十七、看图列式。

十八、在□和○里填上合适的数,使每条线上的和都等于下面□里的数。

十九、根据题意填列式。

二十、在□里填上合适的数。

二十一、算一算。

二十二、比一比。

二十三、根据圈里的数的规律,在□里填数。

二十四、你能找出几个数字?二十五、在○里填上“十”或“一”,使等号两边相等。

二十六、把横行、竖行的三个数相加,得数填在□里。

二十七、小调查。

1.我们班有( )个小组。

人数最多的小组是第()小组,一共有()人;人数最少的小组一共有()人。

人教版小学数学一年级(上册)全册知识要点梳理人教版小学数学一年级(上册)全册知识要点梳理人教版数学一年级上册第一单元知识点汇总1.数一数点数法:数数时,要按一定的顺序来数,从1开始,数到最后一个事物所对应的是几,即最后数到几,事物的总数就是几。

数图中物体的数量时,要按一定的顺序来数,比如可以按从上到下,从左到右,从远到近等顺序来数数。

各种事物的数量都可以用一个数表示。

比如1面红旗,2本书,3块面包等。

但有时数字也可以表示多个数量的同一种事物分成的几类或几个整体。

比如1群大雁,4个小组的学生,3袋糖果等。

2.比多少同样多:两种事物一一对应后都没有剩余,就说这两种事物的数量同样多。

比多少:两种事物一一对应后,如果一种事物有剩余,那么有剩余的那种事物就多,没有剩余的那种事物就少。

描述物体多或少时,不能只说谁多谁少,应该说“谁比谁多”或“谁比谁少”。

1人教版一年级上册第二单元知识要点1.认识上、下上是指位置在高处的,与下相对;下是指位置在低处的,与上相对。

2.判断上、下位置关系的方法:首先确定参照物,再确定所描述的物体是在参照物的上面,还是在参照物的下面。

上、下是两个具有相对关系的方位,两者相互依存,不能单独存在。

不能单独说某物体在上面或下面,应说某物体在另一物体的上面或下面。

3.认识前、后一般面对的方向是前,背对的方向是后。

4.判断前、后位置关系的方法:以参照物为标准,参照物面向的方向是前,背对的方向是后。

前、后是两个具有相对关系的方位,两者相互依存,不能单独存在。

不能单独说某物体在前面或后面,应说某物体在另一物体的前面或后面。

同一物体相对于不同的参照物,上、下、前、后的位置关系会发生变化。

因此,确定两个以上物体的上、下、前、后位置关系时,要找准参照物,选择的参照物不同,相对的上、下、前、后位置关系会发生变化。

25.认识左、右左手所在的一边是左边,右手所在的一边是右边。

要点提示:(1)在确定左右时,一般以观察者的左右为准,当观察者身体方向发生变化时,左边和右边也发生相应的变化。

精编小学一年级数学加减法知识点小学是我们整个学业生涯的基础,因此小朋友们一定要培养良好的学习适应,以下确实是为大伙儿分享的一年级数学加减法知识点,期望对大伙儿有关心。

加减法(一)本单元知识网络:(二)各课知识点:有几枝铅笔(加法的认识)知识点:1、初步了解加法的含义,会读、写加法算式,感悟把两个数合并在一起求一共是多少,用加法运算;2、初步尝试选择恰当的方法进行5以内的加法口算。

3、第一次显现了图形应用题,要让学生学会看图形应用型题目,明白得题目的意思。

有几辆车(初步认识加法的交换律)知识点:1、初步感知从不同的观看角度动身,会列出不同的算式,从而形象直观的说明两个数相加,交换加数位置,得数不变。

2、鼓舞学生依照图意提出问题。

解决问题时,能够显现两个不同的算式,并比较两个算式的异同。

摘果子(减法的认识)知识点:要练说,得练看。

看与说是统一的,看不准就难以说得好。

练看,确实是训练幼儿的观看能力,扩大幼儿的认知范畴,让幼儿在观看事物、观看生活、观看自然的活动中,积存词汇、明白得词义、进展语言。

在运用观看法组织活动时,我着眼观看于观看对象的选择,着力于观看过程的指导,着重于幼儿观看能力和语言表达能力的提高。

“教书先生”可能是市井百姓最为熟悉的一种称呼,从最初的门馆、私塾到晚清的学堂,“教书先生”那一行当如何说也确实是让国人景仰甚或敬畏的一种社会职业。

只是更早的“先生”概念并非源于教书,最初显现的“先生”一词也并非有传授知识那般的含义。

《孟子》中的“先生何为出此言也?”;《论语》中的“有酒食,先生馔”;《国策》中的“先生坐,何至于此?”等等,均指“先生”为父兄或有学问、有德行的长辈。

事实上《国策》中本身就有“先生长者,有德之称”的说法。

可见“先生”之原意非真正的“教师”之意,倒是与当今“先生”的称呼更接近。

看来,“先生”之本源含义在于礼貌和尊称,并非具学问者的专称。

称“老师”为“先生”的记载,首见于《礼记?曲礼》,有“从于先生,不越礼而与人言”,其中之“先生”意为“年长、资深之传授知识者”,与教师、老师之意差不多一致。

小学一年级上册数学加减法知识点

【加减法(一)】

把两个数合并在一起用加法。

加数+加数=和

如:3+13=16中,3和13是加数,和是16。

从一个数里面去掉一部分求剩下的是多少用减法。

被减数-减数=差

如:19-6=13中,19是被减数,6是减数,差是13。

(一)熟记表内加法和减法的得数

(二)知道以下规律

1、加法

(1)两个数相加,保持得数不变:如果相加的这两个数有一个增大了,则另一个数就要减小,且一个数增大了多少,另一个数就要减少多少。

(2)两个数相加,其中的一个数不变,如果另一个数变化则得数也会发生变化,且加数变化了多少,结果就变化多少。

(3)两个数相加,交换它们的位置,得数不变。

2、减法

(1)一个数减去另一个数,保持减数不变:如果被减数增大,结果也增大且被减数增大多少,结果就增大多少;被减数减小,则结果也减小,且被减数减小多少,结果也减小多少。

(2)一个数减另一个数,保持被减数不变:如果减数增大,结果就减小,且减数增大了多少,结果就减小多少;如果减数减小,则结果增大,且减数减小了多少,结果就增大多少。

(3)一个数减另一个数,保持的数不变:被减数增大多少,减数就要增大多少;被减数减小多少,减数也要减小多少。

【加减法(二)】

(一)掌握20以内进位加法的计算方法——-“凑十法”

“凑小数,拆大数”,将小数凑成10,然后再计算。

如:3+9(3+7=10,9可以分成7和2,10+2=12)

“凑大数,拆小数”,将大数凑成10,然后再计算。

如:8+7(8+2=10,7可以分成2和5,10+5=15)

注意:孩子喜欢和熟悉的方法才是方法而且只掌握一种就可以了。

(二)20以内不进位加法和不退位减法:

11+6(个位相加,1+6=7)11+6=17

15-3(个位上够减,5-3=2)15-3=12

3、加强进位和不进位、及不退位的训练。

4、看图列式解题时候,要利用图中已知条件正确列式。

常用的关系有:(1)部分数+部分数=总数:这时?在大括号下面的中间。

(2)总数-部分数=另一个部分数:这时?在大括号的上面一边。

(3)大数-小数=相差数:谁比谁多几,或谁比谁少几。

(4)原有-借出=剩下:用了多少,求还剩多少时用。