中国四大区域的城镇化分析

- 格式:ppt

- 大小:473.00 KB

- 文档页数:89

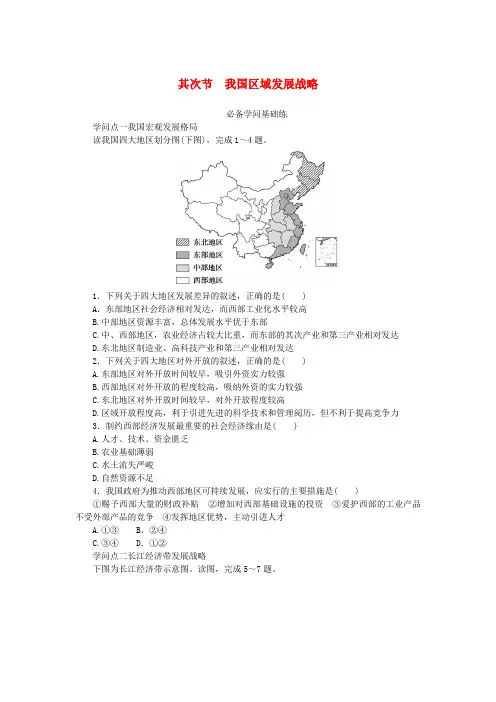

其次节我国区域发展战略必备学问基础练学问点一我国宏观发展格局读我国四大地区划分图(下图),完成1~4题。

1.下列关于四大地区发展差异的叙述,正确的是( )A.东部地区社会经济相对发达,而西部工业化水平较高B.中部地区资源丰富,总体发展水平优于东部C.中、西部地区,农业经济占较大比重,而东部的其次产业和第三产业相对发达D.东北地区制造业、高科技产业和第三产业相对发达2.下列关于四大地区对外开放的叙述,正确的是( )A.东部地区对外开放时间较早,吸引外资实力较强B.西部地区对外开放的程度较高,吸纳外资的实力较强C.东北地区对外开放时间较早,对外开放程度较高D.区域开放程度高,利于引进先进的科学技术和管理阅历,但不利于提高竞争力3.制约西部经济发展最重要的社会经济缘由是( )A.人才、技术、资金匮乏B.农业基础薄弱C.水土流失严峻D.自然资源不足4.我国政府为推动西部地区可持续发展,应实行的主要措施是( )①赐予西部大量的财政补贴②增加对西部基础设施的投资③爱护西部的工业产品不受外部产品的竞争④发挥地区优势,主动引进人才A.①③ B.②④C.③④ D.①②学问点二长江经济带发展战略下图为长江经济带示意图。

读图,完成5~7题。

5.长江经济带建设的优势条件是( )A.经济发展水平差异大B.地跨我国三大地区C.改革开放起步早D.交通便利6.长江经济带发展中,要优先考虑( )A.生态爱护 B.经济建设C.灾难防卫 D.城市建设7.下列关于长江经济带中的城市叙述正确的是( )A.上海市服务功能强,辐射范围广B.武汉比南昌供应的服务种类多C.成都和拉萨的城市规模相同D.上海和杭州的城市等级相同学问点三京津冀协同发展疏解北京非首都功能、推动京津冀协同发展,是一个巨大的系统工程。

下图是“京津冀各城市与北京经济联系指数图”,指数越大,城市之间经济流量越大。

读图,完成8~9题。

8.京津冀各城市与北京经济联系指数图显示( )A.各城市与北京经济联系的强度主要取决于城市等级、距北京远近B.北京对冀各城市产业转移力度大C.北京的对外辐射与距离呈正相关D.廊坊指数高与距离北京近无关9.从区域发展的角度看( )A.将京、津大量污染产业转移到冀B.区域竞争互补、发挥京、津双核作用C.冀大力发展种植业为京、津服务D.减弱北京与天津两城市间的联系京津冀协同发展作为国家重大战略,以京津冀城市群建设为载体,以优化区域分工和产业布局为重点,以交通一体化体系为依托,努力实现优势互补、良性互动、共赢发展。

《国家新型城镇化规划》解读(附全文)国家新型城镇化规划是我国经济社会发展的重要战略部署,旨在推动我国城镇化进程,实现城乡发展一体化,促进经济持续健康发展。

全文共分为八个部分,下面将对其进行解读。

第一部分:背景与意义本部分阐述了国家新型城镇化规划的背景,分析了我国城镇化发展的现状和存在的问题,明确了国家新型城镇化规划的重要意义。

城镇化是我国现代化进程的重要阶段,也是推动经济发展、促进社会进步的关键举措。

然而,传统的城镇化发展模式存在诸多问题,如城市病、城乡差距等,严重制约了经济社会的可持续发展。

因此,制定国家新型城镇化规划,对于解决这些问题,推动城镇化高质量发展具有重要意义。

第二部分:总体要求本部分明确了国家新型城镇化规划的指导思想、基本原则和发展目标。

新型城镇化要以人的城镇化为核心,坚持绿色发展、创新发展、协调发展、共享发展四大原则,推动城市规模结构、空间布局、功能品质、产业支撑、生态环境、社会治理等方面的优化升级,实现城镇化与经济社会发展的相互促进。

第三部分:优化城镇化布局和形态本部分提出了国家新型城镇化规划的空间布局策略,强调要构建大中小城市和小城镇协调发展的格局。

要发挥城市群的核心引领作用,加强城市间的交通、产业、文化等领域的互联互通,促进城市功能互补和产业协同发展。

同时,要关注小城镇和乡村的发展,推进城乡一体化,实现区域发展的均衡。

第四部分:推进农业转移人口市民化本部分重点分析了农业转移人口市民化的重要性,提出了具体政策措施。

农业转移人口市民化是新型城镇化的核心任务,对于提高城乡发展水平、促进社会公平正义具有重要意义。

要通过改革户籍制度、完善住房政策、提供就业培训等手段,保障农业转移人口的合法权益,使其享受到城市发展的成果。

第五部分:提高城市质量本部分从城市规划、建设、管理等方面提出了提高城市质量的具体措施。

城市质量是新型城镇化的基础,要注重城市的可持续发展,强化城市基础设施建设,提升城市环境品质,优化城市公共服务,提高城市治理水平,营造宜居宜业的城市环境。

区域经济评论2021.01REGIONAL ECONOMIC REVIEW 【本刊特稿】中国的区域发展战略和区域政策刘应杰摘要:近年来,国家大力深化改革开放,加快创新发展,不断增强发展新动能。

与此同时,国家对区域发展的宏观调控成为最重要的宏观调控之一,区域政策也成为最重要的国家发展政策之一。

改革开放以来,中国在经济社会发展等方面取得了举世瞩目的伟大成就,区域发展战略和区域政策发挥了非常重要的作用。

中国区域发展主要有以下五大发展战略:区域梯度发展战略、统筹区域协调发展战略、主体功能区战略、区域发展重大战略和新型城镇化战略。

此外,为贯彻落实区域发展战略,国家制定了一系列区域发展政策,具体来说主要有4项:区域发展先行先试政策、中央财政转移支付和税收优惠政策、地区协作和对口支援政策和跨区域协同发展政策。

未来,中国实施区域发展战略和区域政策有以下4个需要深入研究的问题:中央与地方财权与事权划分改革的问题,区域政策精准化、精细化的问题,区域发展政策的协调问题,区域发展中出现新的分化差距问题。

关键词:区域发展战略;区域政策;改革开放;区域协调发展中图分类号:F061.5文献标识码:A文章编号:2095-5766(2021)01-0010-04收稿日期:2020-11-09作者简介:刘应杰,男,国务院研究室专题调研组组长,中国创新战略与政策研究中心副主任(北京100017)。

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》提出:“坚持实施区域发展重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略,健全区域协调发展体制机制,完善新型城镇化战略,构建高质量发展的国土空间布局和支撑体系。

”第一次归纳总结了中国区域发展的几大战略,并进一步提出了中国未来区域发展的目标任务。

对于中国这样一个地域辽阔、人口众多的发展中大国来说,区域发展战略是最重要的国家战略之一,国家对区域发展的宏观调控是最重要的宏观调控之一,区域政策也是最重要的国家发展政策之一。

2010年第6期兰州学刊N o.062010总第201期L an zhou xue kan G enera.l N o.201中国城镇化发展的历程、特点与趋势杨风1陶斯文2(1.济南大学资源与环境学院,山东济南250002;2.西南民族大学民族研究学院,四川成都610041)[摘要]我国很早就有城市的雏形,然而由于受经济社会发展的约束与限制,新中国成立前根本谈不上城镇化发展,只是少数城市的畸形繁荣。

按照城镇化发展水平与动力的不同,新中国成立后我国城镇化发展大致分为五个阶段。

我国城镇化发展表现出六大特点:城镇化发展波浪起伏,城镇化发展落后于世界水平,城镇化发展滞后于工业化,城镇化发展早期以中小城市为主,城镇化发展以政府推动为动力,城镇化发展区域不平衡。

运用相关模型预测了我国城镇化发展的未来趋势。

[关键词]中国;城镇化;历程;特点;趋势[中图分类号]F2901文献标识码2A1文章编号21005-3492(2010)06-0075-04[收稿日期]2009-03-25 [作者简介]杨风,男,博士,济南大学资源与环境学院讲师,主要研究方向为人口经济学;陶斯文,男,博士,西南民族大学民族研究学院副教授,主要研究方向为民族人口学。

[基金项目]国家社科基金项目。

(09CRK008)2001年诺贝尔经济学奖得主、美国哥伦比亚大学约瑟夫#斯蒂格利茨(Jo seph E.Sti g litz)教授指出:/21世纪对世界影响最大的有两件事:一是美国的高科技产业,二是中国的城市化0。

[1](P168)中国不仅是世界著名的文明古国也是世界六大城市带发源地之一。

中国的城市文明自产生之日起就从未中断,其丰富的内涵对当代中国特色城镇化发展有着广泛而深远的影响。

一、我国城镇化发展的历程(一)建国前城镇化发展概况中国作为四大文明古国之一,早在6000多年以前,黄河流域就已经出现了一批原始的居民点,居民以从事农业生产为主,传说中的尧都平阳(今山西临汾西南)、舜都蒲坂(今山西永济县西)就是原始社会的遗址。

东部率先中部崛起西部开发东北振兴四大区域板块稳步协调发展东部率先中部崛起西部开发东北振兴四大区域板块稳步协调发展新“突破口”引领东部率先发展如果说上个世纪80年代深圳特区的开放,带动了珠江三角洲地区的改革发展;90年代浦东新区的开发开放,带动了长江三角洲和长江流域的改革发展。

珠三角、长三角迅速跃升为中国经济最活跃的“两极”。

而天津滨海新区位于环渤海地区的中心位置,将有效拉动环渤海区域成为我国经济增长的“第三极”,进而加速东部地区的发展进程,使我国东部地区更有能力支持推动西部开发、中部崛起和东北等老工业基地的振兴,促进、形成东中西互动和全国经济协调发展良好局面。

《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出,“坚持实施推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展的区域发展总体战略,健全区域协调互动机制,形成合理的区域发展格局。

”《若干意见》指明中部崛起发展方向2006年,在东部继续“领跑”的同时,中部6省迎来了前所未有的发展机遇。

4月份,《中共中央国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》正式出台,为中部崛起指明了发展方向。

与此同时,中央各部委出台了一系列促进中部崛起的政策措施。

商务部推出“万商西进工程”,从2006年起用3年时间,推动万家境外和东部沿海企业到中部地区开展投资、采购和经营协作。

交通部联合中部6省交通主管部门编制出《促进中部地区崛起公路水路交通发展规划纲要》,到“十一五”末,中部各省与相邻东部地区间将至少建成两条以上的高速公路通道,与相邻西部地区间至少建成一条高速公路通道。

铁道部也明确,到2020年,中部地区铁路建设总规模将达4500亿元左右,新建铁路6500公里。

十二项工程力促西部开发再升温2006年7月1日,青藏铁路全线通车,给西部的经济社会发展注入了新动力。

2006年,西部地区新开工12项重点工程,投资总规模达1654亿元。

这12项重点工程,是国家在宏观调控中坚持“区别对待、有保有压”方针的具体体现,也是国家在新形势下继续推进西部大开发决心不动摇、支持力度不减弱的具体体现。

我国城镇化与工业化的协调发展中图分类号:f293 文献标识:a 文章编号:1009-4202(2011)07-000-02摘要在我国社会主义建设中,城镇化与工业化的发展之间的关系是紧密联系,相互促进的。

改革开放以来,我国城镇化的发展整体上滞后于工业化,且受各地自然因素和政策因素的影响,各地又呈现出不同的发展情况,故协调城镇化与工业化的发展,必须因地制宜,在不同的地区实行不同的政策方针,从而促进我国城镇化与工业化的协调发展。

关键词城镇化工业化协调发展一、城镇化与工业化的相互影响城镇化是现代经济建设发展的必然趋势,而工业化是城镇化发展的推动力,城镇化的发展对工业化具有一定的促进作用。

在农业社会不断向工业社会转变的过程中,更多的农村富余劳动力离开土地,走向城镇向非农产业转变,促使人口向城镇聚集,导致农村人口比重下降,城镇人口比重上升。

在城镇化不断发展的同时随着人才不断的涌入城镇,科技的不断发展,有利于工业的进一步发展。

所以城镇化与工业化是紧密联系,相互促进的。

我国城镇化地发展不仅受自然因素、政策因素的影响,工业化在一定程度上也影响着城镇化地发展。

我国城镇化的发展水平与工业化发展的因素是相互促进的。

工业化以机器大生产的方式,将城镇成为生产与贸易的聚集地,这就促使了第三产业的发展,而第三产业的发展,又使城镇成为主要聚居区和活动中心。

总之,工业化推动了城镇化的发展,城镇化起源于工业化但又是工业化发展的必然趋势。

二、我国城镇化与工业化的演变历程(一)基础奠定时期从历史发展的角度而言,1949—1957年是我国城镇化与工业化发展奠定基础的时期。

1949年新中国成立,国家百废待兴,国家经历3年的精心建设,使国民经济得到了恢复,到1952年基本恢复到战前水平。

1953—1957“第一个五年计划”实施,期间国家对工业化和城镇化进行了重点建设,新建十多个城市,大规模的扩建城市二十余个,一般性扩建城市七十多个;这一阶段,工业建设中以重工业为主,城镇每年增加人口四百多万人,城镇化水平逐年上升,且高于世界平均水平。

中国城镇化水平统计及国际比较分析作者:张毅张红王春波来源:《中国房地产·综合版》2015年第06期城镇化水平,又称城镇化度、城镇化率等,通常是指市或城镇驻地聚集区人口占全部人口的百分比(其中,人口数据均用常住人口而非户籍人口),用于反映人口向城市聚集的过程和聚集程度,是衡量一个国家或地区经济发展的重要指标之一。

为全面认识我国的城镇化水平,本文对我国31个省(自治区、直辖市)以及中高等收入国家、中等收入国家、金砖国家、G7 (世界七大工业国)的城镇化率及相关数据,从多个角度进行比较分析。

一、我国城镇化水平及分区域统计按照国家统计局的标准划分我国包含东部(含北京、天津、河北、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东和海南)、中部(含河南、江西、山西、湖南、湖北和安徽)、东北(含黑龙江、吉林和辽宁)和西部(陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆、四川、重庆、贵州、云南、西藏、广西和内蒙古)四大经济区域。

(一)全国及四大经济区域城镇化率总体统计全国及各区域2005-2012年城镇化率及其增长率结果如表1所示。

为更直观体现全国及四大经济区域城镇化率的变化,将表1的结果体现为图1和图2。

由表1和图1可知,2005-2012年,(1)我国的城镇化率在逐年提高。

其中,全国城镇化率从42.99%增长到52.57%,东部区域从59.31%增长到66.11%,中部区域从37.58%增长到47.98%,东北区域从54.77%增长到58.75%,西部区域从35.18%增长到44.26%。

(2)东中西部地区的城镇化发展水平不均衡。

从城镇化率的平均值看,东部区域最高(62.52%),以下依次是东北区域(56.47%)、中部区域(42.53%)和西部区域(39.42%)。

而且,东部和东北区域的城镇化率高于全国平均水平(47.78%),而中部和西部区域城镇化率则低于全国平均水平。

由表1和图2可知,从2006年到2012年,(1)我国的城镇化率保持正向增长。

四大地理区域范围:(1)北方地区:位于大兴安岭、乌鞘岭以东,秦岭——淮河以北,东临渤海、黄海。

(2)南方地区:位于秦岭——淮河以南,青藏高原以东,东南部临东海、南海。

(3)西北地区:位于大兴安岭以西,长城和昆仑山——阿尔金山以北。

(4)位于横断山脉以西,喜马拉雅山以北,昆仑山——阿尔金山以南。

四大地理区域的界线:(1)北与南:秦岭——淮河一线。

(2)青与其他:昆仑山——祁连山脉——横断山脉。

(3)北与西北:大兴安岭——阴山——贺兰山。

秦岭淮河一线的意义:(1)1月0摄氏度等温线经过的地方。

(2)800ml等降水量线经过的地方。

(3)亚热带与暖温带的分界线。

(4)湿润地区半湿润地区的分界线。

(5)北方地区与南方地区的分界线。

(6)长江水系与黄河水系的分水岭。

(7)水田与旱田的分界线。

南北方地区差异:西北地区自然特征和景观:特征:干旱景观:地形以高原和盆地为主,东部高原以草原、荒漠景观为主;西部盆地中有大面积的沙漠,只有盆地边缘出现星星点点的绿洲。

西北地区很少河流,且多为内流河。

(1)我国面积最大的沙漠:塔克拉玛干沙漠(2)我国最长内流河:塔里木河(3)由风力作用形成的雅丹地貌(4)由西到东的景观分布:荒漠——荒漠草原——草原青藏地区自然特征和地理现象:特征:高寒(平均海拔在4000米以上)现象:许多山峰终年积雪,冰川广布(由于海拔高,多高山,随之而来的就是寒)湖泊众多,大河源头(由于多雪山,多冰川,随之而来的冰雪融水多,最终汇集于一起)青藏高原的居民常见食物:青稞和小麦西北地区和青藏地区的主要牧区及畜种:(1)内蒙古主要是温带草原牧场;新疆主要是山地牧场;青海和西藏主要是高寒牧场。

(2)内蒙古呼伦贝尔草原的三河马、三河牛;新疆的细毛羊;青藏的牦牛、藏绵羊;宁夏的滩羊。

(3)西北的河套平原、宁夏平原、河西走廊和天山山麓,利用河水和高山冰雪融雪发展灌溉农业;青藏地区的藏南谷地、湟水谷地等海拔较低的地方,发展河谷农业。

我国四大重点城市群演进及重要政策梳理城市群发展是从点轴驱动到网络驱动,从极化期到扩散期,从中心到外围,不断提升城镇发展规模,地域扩展趋于一体化。

珠江三角洲城市群是亚太地区最具活力的经济区之一,是有全球影响力的先进制造业基地和现代服务业基地,南方地区对外开放的门户,辐射带动华南、华中和西南发展的龙头。

1994年,《珠江三角洲经济区城市群规划》第一次提出“珠三角城市群”概念,建立“多核心结构”城市群目标和中东西“三大都市区”结构;到2004年,《珠江三角洲城镇群协调发展规划》,将区域中心调整为两主一副,提出“一脊三带五轴”区域空间结构;到2008年,《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》提出三大城市群的多元化发展策略,为珠三角区域一体化提速提供了基础性条件并上升为国家战略。

到2015年,《珠江三角洲全域空间规划》,统筹生产、生活、生态发展,落实国家战略部署,充分衔接新型城镇化规划。

从第一次提出珠江三角城市群,这四次重要规划,打破行政界线构建区域,逐渐从碎化的区域到聚集城市群再到空间联动。

长三角城市群是"一带一路"与长江经济带的重要交汇地带,在中国国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有重要的战略地位。

2008年,以《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》提出长三角地区经济社会发展中长期目标开始;到2010年,《长江三角洲地区区域规划》提出世界级城市群战略定位和“一核九带”的区域空间布局。

到2016年,《长江三角洲城市群发展规划》构建“一核五圈四带”网络化空间格局。

上海的中心地位经历确立到消失再到确立的过程,整个三角洲城市群也历经从停滞到再发展的过程,长三角地域扩张逐渐趋于一体化,城市群产业协同效应也在稳步推进。

京津冀城市群是中国北方经济的重要核心区,其定位是“以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区”。

中国四大经济圈长三角经济圈现状:长江三角洲地区是我国最大的经济核心区之一,它位于长江入海口,自然条件优越,区位优势明显,经济基础良好,科技和文化教育事业发达。

区域内共有1个直辖市——上海,3个副省级城市——南京、杭州、宁波,15个城市,土地面积10万平方公里,占全国的1%;人口7534万人,占全国的5.9%。

基本特点:1.第二产业尤其是工业强力引领“长三角”经济快速增长。

“长三角”地区产业结构均呈现出明显的“二、三、一”特征,第二产业在地区经济增长中的主导性表现非常突出,占GDP比重普遍高于50%。

其核心城市上海,目前处于全国最高经济梯度,已基本走过了轻工业、重工业时代,进入到重化工业后期和现代服务业时代。

2.产业集群的成长提升“长三角”区域整体竞争力。

目前“长三角”区域内部的产业一体化程度较高,各城市的产业联系较密切,垂直分工、水平分工紧密,已形成了具有较强竞争力的产业集群。

如沿沪宁线形成的宁沪信息产业带等集群,不仅吸纳了众多具有国际一流技术的世界500强企业集聚进入,同时完善了“长三角”区域产品链和产业链配套体系及配套能力开发,不断锻造着“长三角”区域经济的竞争力。

3.核心城市辐射带动,其他城市错位竞争,共同打造世界级制造业中心。

处于“长三角”区域的苏浙沪三省市正以“区域联动、优势互补、各展所长、错位发展”的思路,致力于打造以上海为龙头、以苏浙两翼的产业现代化和配套能力为支撑的世界级制造业中心。

逐渐把产业的控制部门和高端部门留在中心城市,协作配套业务向周边地区及全国扩散,并借此延伸“长三角”都市圈中心城市的服务业辐射半径和影响区域,把产业做大,增强服务业扩张的基础和依托。

4.资源、能源瓶颈影响“长三角”产业扩张。

当前煤电油运紧张,人力资源特别是高级技术工人的缺乏也已经演变成阻碍地区发展的巨大隐患。

资源、能源、土地的紧缺严重地影响了“长三角”地区的投资环境和产业发展。

珠三角经济圈现状:珠三角经济圈又称为珠三角都市经济圈或珠三角经济区,是指位于中国广东省珠江三角洲区域的9个地级市组成的经济圈,这9个地级市是指广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、肇庆市、江门市、中山市和东莞市。

全国主体功能区规划百科名片全国主体功能区规划,就是要根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,统筹谋划未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类,确定主体功能定位,明确开发方向,控制开发强度,规范开发秩序,完善开发政策,逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局。

目录四大类主体功能区划分四类主体功能区国家省级两层编制构想如何出台全文编辑本段四大类主体功能区●优化开发区域:国土开发密度已经较高、资源环境承载能力开始减弱的区域主体功能区●重点开发区域:资源环境承载能力较强、经济和人口集聚条件较好的区域●限制开发区域:资源承载能力较弱、大规模集聚经济和人口条件不够好并关系到全国或较大区域范围生态安全的区域●禁止开发区域:依法设立的各类自然保护区域国家建设部网站昨天公布了《国务院关于编制全国主体功能区规划的意见》(国发[2007]21号,下简称《意见》),《意见》要求,全国主体功能区编制规划将于9月完成初稿,并开始征求意见。

《意见》认为,编制全国主体功能区规划,有利于打破行政区划,制定实施有针对性的绩效考评体系。

“全国主体功能区”是《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》所确定的全国国土空间最新布局办法。

根据这一布局,全国国土空间将被统一划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四大类主体功能区。

《意见》称,全国主体功能区规划是战略性、基础性、约束性的规划,也是国民经济和社会发展总体规划、区域规划、城市规划等的基本依据。

编辑本段划分四类主体功能区根据《意见》,四大类功能主体区中的优化开发区域是指国土开发密度已经较高、资源环境承载能力开始减弱的区域;重点开发区域是指资源环境承载能力较强、经济和人口集聚条件较好的区域;限制开发区域是指资源承载能力较弱、大规模集聚经济和人口条件不够好并关系到全国或较大区域范围生态安全的区域;禁止开发区域是指依法设立的各类自然保护区域。