生死学5.3

- 格式:ppt

- 大小:13.07 MB

- 文档页数:6

第1篇一、引言生死问题是人类永恒的主题,自古以来,人们就试图通过各种方式来探讨生死之谜。

随着科技的进步和社会的发展,生死学逐渐成为一门跨学科的领域。

宗教学作为一门研究宗教现象、宗教信仰和宗教文化的学科,与生死学有着密切的联系。

本文将从生死学的视角出发,探讨宗教学在实践中的重要性。

二、生死学的内涵与特点1. 生死学的内涵生死学是一门研究生命、死亡及其相关现象的学科。

它涉及生物学、心理学、哲学、社会学、医学等多个领域,旨在揭示生命与死亡的本质,探讨生死的意义和价值。

2. 生死学的特点(1)跨学科性:生死学是一门综合性学科,涉及多个学科领域,具有广泛的学科交叉性。

(2)实践性:生死学强调理论与实践相结合,关注生死问题的实际应用。

(3)人文关怀:生死学关注人的生命体验,强调对生命个体的尊重和关怀。

三、宗教学在生死学实践中的重要性1. 宗教信仰对生死观念的影响宗教信仰是人们认识世界、解释生死的重要途径。

不同的宗教信仰对生死有着不同的解读,影响着人们的生死观念。

例如,佛教认为生死轮回是人生的必然过程,基督教认为死亡是灵魂升天的门户,伊斯兰教则认为死亡是灵魂归宿的起点。

2. 宗教仪式对生死实践的指导宗教仪式是宗教信仰的具体体现,对生死实践具有指导作用。

例如,佛教的火化仪式、基督教的葬礼、伊斯兰教的土葬仪式等,都是对死亡者的尊重和悼念,同时也是对生者的一种心理慰藉。

3. 宗教教义对生死哲学的启示宗教教义蕴含着丰富的生死哲学思想,对生死学的发展具有重要的启示作用。

例如,佛教的“无常”观念、基督教的“永恒生命”理念、伊斯兰教的“复活”思想等,都为人们认识生死提供了新的视角。

4. 宗教团体在生死关怀中的作用宗教团体在生死关怀方面发挥着重要作用。

许多宗教团体都设有慈善机构,为贫困、病患、临终者提供帮助。

此外,宗教团体还通过开展各种活动,如祈祷、冥想等,帮助人们面对生死,寻求心灵的慰藉。

四、宗教学在生死学实践中的应用1. 促进生死教育宗教学可以为生死教育提供丰富的资源和启示。

生死学心得5篇在心得体会的写作中,必须及时亮明自己的观点,在实践中,我们通过书写心得体会,不断提升自己的能力和智慧,以下是作者精心为您推荐的生死学心得5篇,供大家参考。

生死学心得篇1星源电建公司与计财部共同组织部分员工进行了三天的户外拓展训练,虽然天公不作美,但同事们仍是热情高涨,斗志昂扬,尽情地享受着来自同事的关爱和鼓励,充分地体会来自团队的力量!这是我们大部分同事第一次参加拓展训练,当我们驱车到达“味博士农庄”训练营的`时候才知道,拓展训练是一项挑战极限的训练活动,是以磨砺团队、提升行动意愿、振奋士气、严肃态度、消除职业倦怠为目的的训练活动。

采取准军事化的训练模式,严格谨慎,强调纪律。

旨在激励人的斗志,激发人的潜在能力,创造性地开发团队战斗能力。

它起源于二战期间的海上生存训练,而在战后则逐渐演变成为了一种面向现代社会的训练方式,综合提高受训者的人格品质、心理素质和团队精神。

虽然只有短短的三天拓展训练时间,但给予我们的启发和经验却是一笔永久的精神财富,无论我们身处何种工作岗位,只要用心体会就能得到十分有益的人生感悟。

在这里,让我感受最深的有以下三个方面:一、目标一致、团结协作。

训练从一开始的“高空单杠”、“攀岩”、“智力电网”、“八仙过海”、“抢新娘”、“五人同行”、“胜利墙”、“快乐传真”、“一块五”“萝卜蹲”等;几乎所有的项目,我们每个成员都在积极的出谋划策、都在为完成一致的目标而努力。

大家没有任何的隔阂和个人主义,而是相互帮助与协作。

就如游戏中过“胜利墙”一样,4米2笔直的木板墙,近三个人高,没有任何工具,当时我就想着怎么过得去?肯定有人要拖后腿;不可思议的是,在全体队员的密切配合下,肩并着肩、手握着手,下面的撑起,上面的拉住,众志成城,所有队员都成功翻越。

只用我们的身体,无任何工具!这就是我们的潜能吧!这个项目给我最大启发是:没有完美的个体,只有完美的集体,只要大家团结一致、齐心协力迎难而上就一定能克服所有困难。

《生死学与生命教育》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:16217002课程名称:《生死学与生命教育》英文名称:studies of life and death and life education课程类别:公共选修课学时:32学分:2适用对象: 全院学生考核方式:考查先修课程:《伦理学导论》、《中国哲学智慧》、《思想道德修养与法律基础》等二、课程简介中文简介:本课程主要包括两个方面的内容,一是生死学,二是生命教育,这两个方面是紧密相连的,因为生与死构成了不可分割的一体两面,生命的意义必须借助于死亡的意义才能彰显出它的终极深意,反之亦然。

这门课程一共分为五个章节,前三章主要是理论篇,主要探讨了生死学的含义及其历史发展;生命教育兴起的历史背景以及本质、方法等问题;中外生死智慧以及生死学的五大原理。

后两章主要是以生死哲学的理论与方法剖析了青少年学生以及各年龄段的中国人在生活、生命与人生方面出现的许多严重的问题,并提出了一系列解决的方法与途径。

英文简介:This course mainly includes two aspects which are closely linked, that is, studies of life and death and life education. Life and death constitute the two sides of an integral whole; the meaning of life highlights the significance of its ultimate meaning through death, and vice versa.This course were divided into five chapters, the first three chapters are mainly theoretical papers, the main study of the meaning of life and death and its historical development; life education as well as the historical background of the rise, nature, methods and other issues; foreign intelligence of life and death as well as the five study principles of life and death. Chapter two is based on the philosophy of life and death and analyzes much of serious questions of the young students and Chinese people of all ages at life and death, and then puts forward a series of ways and means to solve these questions.三、课程性质与教学目的教育是为人们提供处理社会、人生、生活中各种事务的知识与能力的过程,现代的教育系统有一个非常大的缺陷,那就是生命教育的缺位,这已经抑制了现代人之生死品质的提升,并导致了严重的青少年自杀及伤害他人的问题。

THANATOLOGY第七章死亡优化第一讲安乐死第二讲脑死亡第三讲器官移植人的生命是生与死的统一,我们不仅要优化生,而且还要优化死。

这才谈得上生命的尊严。

试想一下:当生命处在走向死亡阶段时,如果患者正经受着难以忍受的痛苦令生命无尊严可言,且疾病无任何治愈希望时,是结束这一过程还是任由这种痛苦持续,直到最后死去?或许人们会认为,在这个问题的背后,我们所面对的是生与死之间的选择,其实不然。

我们所面对的是怎样死的问题,即死亡的优化问题。

安乐死、脑死亡与器官移植正是现代人死亡优化的基本渠道。

一、安乐死的概念、分类二、关于安乐死的争议三、安乐死的立法一、安乐死的概念、分类1、何谓安乐死安乐死一词源出希腊文Euthanasia。

由“美好”和“死亡”两个词组成,原意是指在人类主观外力的作用下安然告别人世。

1、何谓安乐死安乐死对象应该是死亡已经开始的病人,其使命是完成一个没有或尽量减少痛苦的死亡形式并赋予终极的死亡以尊严和安详。

1、何谓安乐死(1)安乐死历史悠久在史前时代就有加速死亡的措施。

在原始社会里,游牧部落在迁移时,常常把病人、老人留下来,加速他们的死亡。

1、何谓安乐死一些部落允许儿子杀死老人以防止老人临终的痛苦,并把这种行为视为一个儿子的应有义务。

1、何谓安乐死古希腊罗马时期,允许病人结束自己的生命,或允许请别人助死,或允许处置有缺陷的儿童。

1、何谓安乐死文艺复兴后,社会对安乐死的态度有了改变。

17世纪,英国著名哲学家弗朗西斯·培根主张人们自己控制自己的身体过程,或延长生命,或无痛苦地结束它。

在他的著作里常常提到“无痛苦致死术”。

1、何谓安乐死20世纪初,一些人认为对患有痛苦而无望治愈的病人,可以根据牧师和法官的建议,通医生或由当局采取行动加速其死亡;或为了节省有限资源,以某种手段结束某些不适宜耗费珍贵资源的生命。

1、何谓安乐死进入20世纪30年代,欧美各地都有人开始积极提供安乐死。

著名精神分析大师弗洛伊德就是以自愿安乐死的方式结束自己生命。

生死学十四讲这学期选修的生死学课程,主要目的是为了学习关于生死文化。

一直以来,听老师的课程,基本是围绕我们日常生活的事情展开分析评论,可谓简单易懂,为我们以后生活上对某些问题的处理多了一些建议,也就是说学到了一些能解决心理的问题的方法。

另外,在选修生死学之前,我很努力的月的余德慧的生死学十四讲,因为出于对期末作业的需要,我也不能对一些上课上的小小体会娓娓道来,因为不够概括的,所以我选择以介绍生死学十四讲这本书为切入点来描述我们的生死学,也对这个课程有个总结交代,也让自己对生死有那么一点看法。

1.关于作者余德慧,台湾屏东人,1951年生,台湾大学临床心理学博士。

曾任台湾大学心理研究所副教授,张老师文化公司总顾问,现任东华大学族群与文化关系研究所教授、谘商与辅导心理学系主任,教学内容包括:文化心理学、宗教人类学、文化咨询等。

余德慧早年从事临床心理学,担任心理学教授十余年,之后因觉得人的世界跟文化、经济、生活等息息相关,在加州伯克莱大学开始埋首于心理与医疗人类学,同时也浸淫于诠释现象心理学、宗教与临终照顾等研究领域。

近几年来,余德慧在慈济医院心莲病房担任义工,大量接触临终病人,并在慈济大学重新开设“生死学”课程。

著作有《诠释现象心理学》、《中国人的宽心之道》、《中国人的自我蜕变》、《中国人的生命转化——契机与开悟》、《孤独其实是坏事》、《男儿心事不轻弹》、《回首生机》、《感应之情》、《生命梦屋》、《情话色语》、《观山观云观生死》、《生命史学》与《生死无尽》等。

2书的自序2000年伊始,我接受慈济大学通识中心的聘函,教医学院三年级的“生死学”。

自从1992年杨国枢教授邀我与他一起在台大开设“生死学”后,就一直没有再开过,主要的原因是,在我的心底盘算,生死学毕竟是乌鸦嘴的学问,人人喊重要,可是有口无心,最好不要去碰这种既无功亦无德的学问。

可是很奇怪,许多生死学相关的书籍并不乏读者。

我曾经问过许多人,才知道他们毫无犹豫地买《西藏生死书》,却一直停留在第一篇。

《佛教生死学》之启示作者:张馨月来源:《青年文学家》2015年第03期摘 ;要:宗教历来关怀生死问题。

佛教在面对生死问题时,不仅在理论上自成体系,而且也提出了各种礼仪。

郑志明教授所著《佛教生死学》就从经典解析的角度揭开了佛教面对生死时的礼仪,以此启示如何构一个和现代社会相适宜的生死一体化礼仪,使得生死两安。

关键词:《佛教生死学》;生死;生命礼仪;一体化作者简介:张馨月(1990-),女,汉族,籍贯:甘肃兰州,单位:四川大学道教与宗教研究所,研究方向:中国佛教。

[中图分类号]:B94 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2015)-03--02《佛教生死学》一书是由辅仁大学郑志明教授所著。

佛教在生死学方面,不仅自成体系,而且非常独特。

佛教不追求生死,也不反对生死,而是以有形的生命去证悟有限的生命,重点在于了生脱死。

(第6页)郑志明教授的《佛教生死学》是从佛教经典的角度出发,通过对经典的探究来寻找能够使人们生死两安的途径。

《佛教生死学》除了第三、十一、十二以及十四章以外,均是以选取一部佛教经典进行剖析为主,通过对经典的来源、不同时代的译法、意义上的删减增补、经典中提及的礼仪等方面进行详细的讲解,从对经典的分析中感悟佛教对人生老病死各方面的关怀。

第三章则是以胚胎生命观为主题,透过《佛说胞胎经》、《佛为阿难说处胎会》等多部经典来探究佛教“生有”的生命观;第十一、十二章通过敦煌写卷中的“患文”、“亡文”等,从敦煌文献中记载下来的民间佛教仪式的应用文书角度来体察佛教与社会之间的互动;第十四章从禅师契嵩的《孝论》出发,直面佛教的传入与中国传统文化之间的摩擦——“孝”,最终有契嵩的《孝论》作为对以往佛教学者的论孝总结。

《佛教生死学》为构建生死关怀的一体化提供了一定的基础。

以此书为基础,就可以梳理出佛教是如何通过礼仪来展现由死到生、由生到死的生命关怀。

所谓构建生死关怀的一体化礼仪既是指,不管是由生到死、还是由死到生,都是通过佛教礼仪来帮助人们减缓痛苦、消灾解难、分享喜悦、祈福许愿、慰藉心灵的,经由佛教礼仪将原本各个独立的部分联系成一个整体的过程。

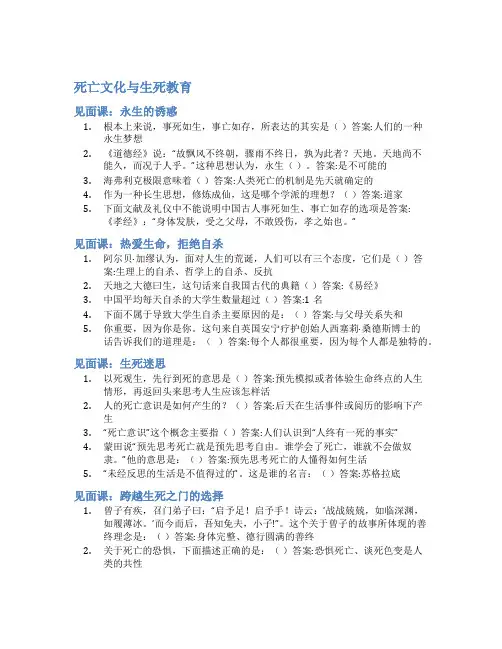

死亡文化与生死教育见面课:永生的诱惑1.根本上来说,事死如生,事亡如存,所表达的其实是()答案:人们的一种永生梦想2.《道德经》说:“故飘风不终朝,骤雨不终日,孰为此者?天地。

天地尚不能久,而况于人乎。

”这种思想认为,永生()。

答案:是不可能的3.海弗利克极限意味着()答案:人类死亡的机制是先天就确定的4.作为一种长生思想,修炼成仙,这是哪个学派的理想?()答案:道家5.下面文献及礼仪中不能说明中国古人事死如生、事亡如存的选项是答案:《孝经》:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

”见面课:热爱生命,拒绝自杀1.阿尔贝·加缪认为,面对人生的荒诞,人们可以有三个态度,它们是()答案:生理上的自杀、哲学上的自杀、反抗2.天地之大德曰生,这句话来自我国古代的典籍()答案:《易经》3.中国平均每天自杀的大学生数量超过()答案:1名4.下面不属于导致大学生自杀主要原因的是:()答案:与父母关系失和5.你重要,因为你是你。

这句来自英国安宁疗护创始人西塞莉·桑德斯博士的话告诉我们的道理是:()答案:每个人都很重要,因为每个人都是独特的。

见面课:生死迷思1.以死观生,先行到死的意思是()答案:预先模拟或者体验生命终点的人生情形,再返回头来思考人生应该怎样活2.人的死亡意识是如何产生的?()答案:后天在生活事件或阅历的影响下产生3.“死亡意识”这个概念主要指()答案:人们认识到“人终有一死的事实”4.蒙田说“预先思考死亡就是预先思考自由。

谁学会了死亡,谁就不会做奴隶。

”他的意思是:()答案:预先思考死亡的人懂得如何生活5.“未经反思的生活是不值得过的”。

这是谁的名言:()答案:苏格拉底见面课:跨越生死之门的选择1.曾子有疾,召门弟子曰:“启予足!启予手!诗云:’战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

’而今而后,吾知免夫,小子!”。

这个关于曾子的故事所体现的善终理念是:()答案:身体完整、德行圆满的善终2.关于死亡的恐惧,下面描述正确的是:()答案:恐惧死亡、谈死色变是人类的共性3.下面不属于安宁疗护主张的做法是:()答案:病人生命末期的生活应该是一场有人情味的家庭告别剧,因此发现病人罹患癌症后就不应再进行治疗。

道教生死哲学浅析【摘要】本文介绍了道教生死哲学的相关内容。

在我们探讨了道教对生死的看法,引出了接下来正文内容。

在我们分析了道教生死观的起源、不同于其他宗教的生死观、道教对生死的态度、道教生死观的实践方法以及道教生死哲学的影响。

在我们总结了道教生死观的独特性、道教传统对人们生死观的启示以及道教生死观的现代价值。

通过本文的讨论,读者可以更深入地了解道教中关于生死的思想,以及它对人们生活和社会的影响和启示。

【关键词】道教,生死哲学,观念,态度,实践方法,影响,独特性,传统,启示,现代价值1. 引言1.1 介绍道教生死哲学道教生死哲学是道教中一个重要的哲学领域,关于生死问题在道教传统中占据着重要位置。

道教生死哲学主要是探讨生死的本质和意义,以及如何看待和处理生死这一人生重要话题。

在道教的世界观中,生死被看作是宇宙中一个自然的过程,而不是一个终结或消失的状态。

道教生死哲学强调人们应该超越对生死的恐惧和執著,从更高的角度去看待生死问题,认识到生死是一个循环的过程,是宇宙规律的一部分。

道教生死哲学通过许多经典和文献,如《道德经》、《易经》等,对生死问题进行了深入的探讨和阐释。

道教通过倡导修身养性、修心养性的方式,引导人们超越俗世的烦恼和执念,从而达到超脱生死的境界。

道教生死哲学不仅在古代对人们的生活和思想产生了深远影响,也在当代社会中仍具有一定的现实意义和价值。

通过对道教生死哲学的深入了解和体悟,人们可以更好地面对生死问题,认识到生死并非终结,而是另一种境界的延续和转化。

1.2 探讨道教对生死的看法道教对生死的看法是道教生死哲学的核心之一,也是道教在修行中所关注的重要问题。

道教认为生与死是宇宙无常变化的一部分,生死是一体的,不能分割。

道教强调生死是循环轮回的,死并非终点,而是另一种状态的开始。

道教认为死并非灭亡,而是一种转变,是生命的延续和提升。

死亡只是肉体的结束,而灵魂是永恒存在的。

道教对生死的看法体现了一种超越日常生活的视角,强调了灵魂的永恒存在和轮回转生的观念。

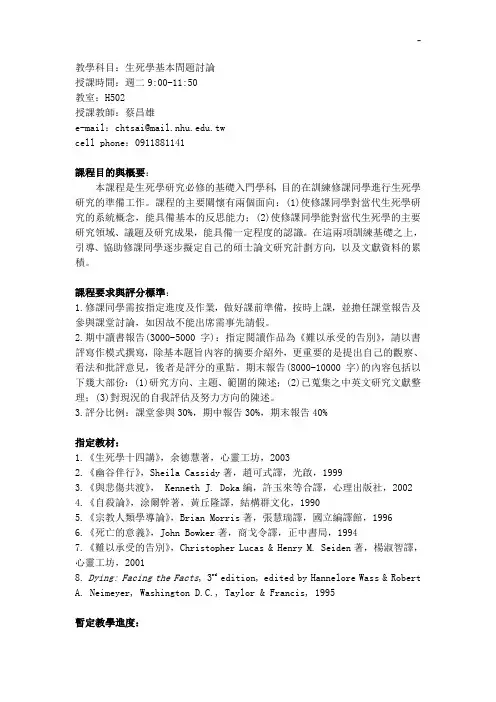

教學科目:生死學基本問題討論授課時間:週二9:00-11:50教室:H502授課教師:蔡昌雄e-mail:chtsai@.twcell phone:0911881141課程目的與概要:本課程是生死學研究必修的基礎入門學科,目的在訓練修課同學進行生死學研究的準備工作。

課程的主要關懷有兩個面向:(1)使修課同學對當代生死學研究的系統概念,能具備基本的反思能力;(2)使修課同學能對當代生死學的主要研究領域、議題及研究成果,能具備一定程度的認識。

在這兩項訓練基礎之上,引導、協助修課同學逐步擬定自己的碩士論文研究計劃方向,以及文獻資料的累積。

課程要求與評分標準:1.修課同學需按指定進度及作業,做好課前準備,按時上課,並擔任課堂報告及參與課堂討論,如因故不能出席需事先請假。

2.期中讀書報告(3000-5000字):指定閱讀作品為《難以承受的告別》,請以書評寫作模式撰寫,除基本題旨內容的摘要介紹外,更重要的是提出自己的觀察、看法和批評意見,後者是評分的重點。

期末報告(8000-10000字)的內容包括以下幾大部份:(1)研究方向、主題、範圍的陳述;(2)已蒐集之中英文研究文獻整理;(3)對現況的自我評估及努力方向的陳述。

3.評分比例:課堂參與30%,期中報告30%,期末報告40%指定教材:1.《生死學十四講》,余德慧著,心靈工坊,20032.《幽谷伴行》,Sheila Cassidy著,趙可式譯,光啟,19993.《與悲傷共渡》, Kenneth J. Doka編,許玉來等合譯,心理出版社,20024.《自殺論》,涂爾幹著,黃丘隆譯,結構群文化,19905.《宗教人類學導論》,Brian Morris著,張慧瑞譯,國立編譯館,19966.《死亡的意義》,John Bowker著,商戈令譯,正中書局,19947.《難以承受的告別》,Christopher Lucas & Henry M. Seiden著,楊淑智譯,心靈工坊,20018. Dying: Facing the Facts, 3rd edition, edited by Hannelore Wass & RobertA. Neimeyer, Washington D.C., Taylor & Francis, 1995暫定教學進度:1.09/20 課程導論:生死學的學科定位、研究範疇與議題前瞻2.09/27 基礎存有學的死亡觀照 (《生死學十四講》,頁11-89)3.10/04 基礎存有學的死亡觀照 (《生死學十四講》,頁93-191)4.10/11 臨終照顧的理論與實務 (《幽谷伴行》頁1-102)5.10/18 臨終照顧的理論與實務 (《幽谷伴行》頁103-2141)6.10/25 失落與悲傷 (《與悲傷共渡》頁1-100)7.11/01 失落與悲傷 (《與悲傷共渡》頁101-264)(期中考週)8.11/08 死亡焦慮的研究 (Dying: Facing the Facts,頁49-88)9.11/15 自殺研究 (《自殺論》頁1-110) (繳交期中報告)10.11/22自殺研究 (《自殺論》頁111-289)11.11/29自殺研究 (《自殺論》頁291-388)12.12/06人類學觀點的生死禮儀 (《宗教人類學導論》頁107-302)13.12/13當代的殯葬研究 (Dying: Facing the Facts,頁185-209)14.12/20死亡與宗教 (《死亡的意義》頁1-177)15.12/27死亡與宗教 (《死亡的意義》頁226-398)16.01/03不同年齡層的死亡議題 (Dying: Facing the Facts,頁269-322)17.01/10 死亡倫理與死亡教育 (Dying: Facing the Facts,頁385-403 & 435-446)(期末考週) (繳交期末報告)。

1.1.1死亡意识1. [单选题]唤醒人们的死亡意识,就是要让人们了解两个常常被人们忽略的事实。

曹操在《短歌行》中说:“对酒当歌,人生几何?”这道出了其中的一个事实是A.人的生命是有限的B.人生无常C.饮酒会让人早死D.饮酒应该唱歌我的答案:A2. [单选题] 未知生,焉知死A.墨子B.老子C.孔子D.孟子我的答案:C3. [多选题] 下面表达人生无常的诗句有A.天翻地覆慨而慷,人间正道是沧桑。

B.浩浩阴阳移,年命如朝露。

C.古往今来共一时,人生万事无不有。

D.人生天地间,忽如远行客。

我的答案:BCD4. [判断题] 我们在日常生活中说人生无常时,是借用了佛学中“一切事物因为因缘而生,迁变流转,没有常态”的思想,指人生的际遇变幻不定,难以预测。

我的答案:对1. [单选题] “今吾生之为我有,而利我亦大矣。

论其贵贱,爵为天子,不足以比焉;论其轻重,富有天下,不可易之;论其安危,一曙失之,终身不复得。

”《吕氏春秋》中这段话告诉我们的道理是A.当天子,生命就会变得宝贵B.拥有财富,生命才会变得宝贵C.只有富贵之人的生命才是宝贵的D.生命是一次性的,没有什么东西能比它更宝贵我的答案:D2. [单选题] 生死教育教导我们尊重生命,下面对尊重生命的理解最准确的是A.尊重一切生命B.主要是尊重他人生命C.主要是尊重自己的生命D.既尊重他人的生命,也尊重自己的生命我的答案:D3. [多选题] 以下属于不尊重生命的行为的是A.酒驾B.见义勇为C.抵抗外族入侵D.黑社会街头火并我的答案:AD4. [多选题] 以下主张生命是最可宝贵的名言有A.花无重开日,人无再少年——关汉卿B.人生不售来回票,一旦动身,绝不能复返。

——罗曼·罗兰C.生命就是人的最高的宝物。

——费尔巴哈D.人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

——文天祥我的答案:ABC1. [单选题] 美国外科医生舍温﹒努兰为什么不敢在死亡证明上写上‘死因:年老’A.他害怕被扣上“诊断错误”的帽子B.确实没有人因为年老而死C.现代医学拒斥死亡D.写上“年老”的死因是不科学的做法我的答案:C2. [单选题] 生死教育让人们接纳死亡的意思是A.自杀其实是每个人最好的选择B.我们应该准备随时死去C.我们要把死亡作为我们生命的必要组成部分来接受D.生活了无生趣,死亡更值得期待我的答案:C3. [多选题] 人们在生活中总是使用其他字眼来代替死亡,反映了人们什么样的心理A.渴望永生不死B.认为“死亡”这个字眼不吉利,会带来厄运C.好生恶死D.贪生怕死我的答案:ABC4. [判断题] 人们在生活中谈及死亡相关话题,却不愿意使用“死亡”这个字眼,是因为使用这个字眼会给人带来厄运。

试题1-1一、单选题 (共50.00分)1.下列情形中,哪一种可视为生死互观?A.“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”B.“落红本非无情物,化作春泥更护花”C.“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”D.“劫后余生兄弟在,相见一笑泯恩仇”满分:50.00 分得分:50.00分你的答案:A正确答案:A答案解析:一般选A教师评语:暂无二、多选题 (共50.00分)1.下列情形中,哪些属于生死义取的选择价值?A.为国捐躯B.人为财死C.见义勇为而牺牲D.冒险而死满分:50.00 分得分:0分你的答案:AA C教师评语:暂无1-2一、单选题 (共50.00分)1.下列情形中,哪一种可视为生死互观?A.“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”B.“落红本非无情物,化作春泥更护花”C.“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”D.“劫后余生兄弟在,相见一笑泯恩仇”满分:50.00 分得分:50.00分你的答案:A正确答案:A答案解析:一般选A教师评语:暂无二、多选题 (共50.00分)1.下列情形中,哪些属于生死义取的选择价值?A.为国捐躯B.人为财死C.见义勇为而牺牲D.冒险而死得分:0分你的答案:A B正确答案:A C教师评语:暂无2-1一、多选题 (共100.00分)1.关于生物学的死亡定义,下列说法哪些是正确的?A.没有呼吸B.没有意识活动C.血液凝固D.身体变得冰冷满分:50.00 分得分:0分你的答案:B正确答案:A B C D教师评语:暂无2.社会生死与生物学生死相同之处有哪些?A.都是以临床医学标准为实质B.都将人的生命看作是有限的存在C.生与死是完全对立的否定关系D.都是不可以定义的得分:0分你的答案:B C正确答案:A B C教师评语:暂无2-2一、单选题 (共40.00分)1.生命尊严的核心是什么?A.人格B.面子C.能力D.荣誉满分:40.00 分得分:40.00分你的答案:A正确答案:A答案解析:一般选A教师评语:暂无二、多选题 (共60.00分)1.生命具有神圣性,可以理解为哪些方面?A.生命是唯一的B.生命是神秘的生命是由物质构成的D.生命是一切价值之源满分:60.00 分得分:0分你的答案:A C D正确答案:A D教师评语:暂无2-3一、多选题 (共100.00分)1.下列诸项,哪些属于非正常死亡?A.死于车祸B.死于战争C.寿终而亡D.死于暴力满分:50.00 分得分:50.00分你的答案:A B D正确答案:A B D教师评语:暂无2.一般而言,死亡的品质应包括哪些内容?A.主体:受还是悟B.临终:独还是群死后:荣还是辱D.时机:死得其所满分:50.00 分得分:50.00分你的答案:A B C D正确答案:A B C D教师评语:暂无3-1一、单选题 (共40.00分)1.下面哪一种说法是伤逝体验?A.“人生如寄耳,顷风流得意之事,殆为都尽。

生死學個人體驗檢視

教師:曾煥棠姓名: 學號:

最近五年內你個人有無發生下列與死亡有關的經驗:(請打勾)

經驗有經驗有

(1)照護過臨終病人?(6)參加過葬禮(家祭或公祭)?

(2)參加過臨終關懷的講習或演講(7)目睹死亡事件?

(3)觸摸過非解剖學課程提供的屍體(8)個人有過死亡經驗(疾病、意外事件)

(4)曾協助處理殯葬過程中有關工作(9)修過生命教育有關的課?

(5)寫過生前遺囑(10)親人摯友死亡

()宗教信仰:c佛教d基督教e天主教f道教g民間信仰h其他i無。

()你相信人死之後,還有來生嗎?不相信無法肯定相信。

()你願意投入喪葬志工服務嗎?c不願意d不一定e願意。

()你願意投入臨終照護的工作嗎?c不願意d不一定e願意。

()本學期若是安排校外參訪你願意參加的機構?c殯儀館d墓園e安寧病房f宗教博物館g其他(請註明___________________)。

請寫出你對研修「生死學」的期待與感受

1.期待本課程或老師的協助

2. 對本課程感受或最感壓力擔心的事

敬祝學習愉快健康平安。